- 0

- 0

- 0

分享

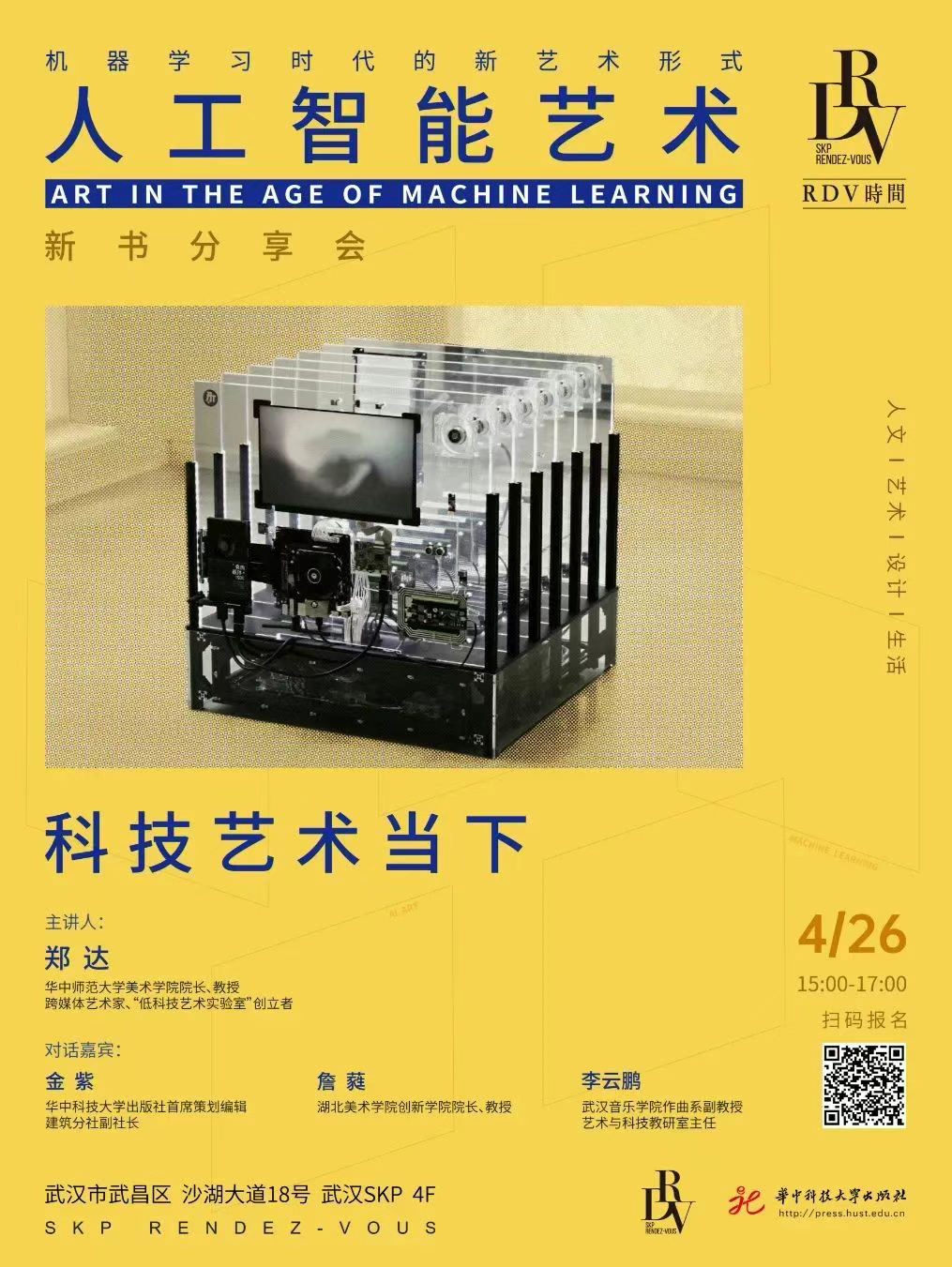

- 新书分享 |《人工智能艺术:机器学习时代的新艺术形式》RDV新书分享会

-

原创 今天

2025年4月26日 15:00—17:00

《人工智能艺术:机器学习时代的新艺术形式》

新书分享会

武汉SKP 4F SKP RENDEZ-VOUS举办

本次分享会邀请了译者郑达和金紫、詹蕤、李云鹏四位嘉宾参与,围绕新书《人工智能艺术》,探讨在生成式人工智能席卷全球的今天,艺术家该如何与机器共舞,重新定义“创造力”的边界?

01

嘉宾介绍

主讲人:郑 达

Zheng Da

跨媒体艺术家,国内跨学科艺术创作团队“低科技艺术实验室”(Low Tech Art Lab)创立者,华中师范大学美术学院院长、教授。

对话嘉宾:金 紫

Jin Zi

副编审,华中科技大学出版社首席策划编辑,建筑分社副社长。中国出版协会、中国编辑学会“新形态教材金牌编辑”。

对话嘉宾:詹 蕤

Zhan Rui

湖北美术学院教授,硕士生导师,创新学院院长。长期致力于实验艺术和跨媒体艺术的创作和教学工作。创作媒介涉及装置、影像、绘画等。主要个展包括:“数据自然主义 ”(湖北美术馆,武汉,2021)、“7278/12 ”(五五画廊,上海,2016)、“天气 ”(上海展览中心,上海,2016) 近期主要群展包括:“是一是二:镜象与幻化 ”(泰康美术馆,中国北京,2024)、“日常视野中的观看 ”(广东美术馆,中国广州, 2023)、“多重视觉 ”(深圳会展中心,中国深圳,2023)、“无穷 ”(五五画廊,中国上海,2022)、“GDMoA 年度艺术家学术提名展 ”(广东美术馆,中国广州,2021)、“金汤:背景当代艺述单元 ”(CHAO 艺术中心,中国北京,2020)。2015 年获华宇青年奖提名; 2017 年获保时捷年度中国青年艺术家提名。

对话嘉宾:李 云 鹏

Li Yunpeng

武汉音乐学院作曲系副教授、硕士生导师、艺术与科技教研室主任,中央音乐学院音乐人工智能系电子音乐作曲博士,CCF计算艺术分会常务委员,CAAI艺术与人工智能专委会委员,湖北省文联中青年优秀文艺人才,主要从事音乐创作与相关的研究工作。他的作品广泛涉猎各种形式,包括声乐、器乐作品,以及人工智能赋能的新媒体作品。

02

交流分享

分享会伊始,郑达老师简要介绍了《人工智能艺术:机器学习时代的新艺术形式》中文版的引进意义,并回顾与作者索非安·奥德里在学术与艺术实践中的交流。他指出本书融合了计算机科学与视觉艺术的跨学科视角,具备严谨的逻辑与深厚的艺术洞察,并强调本书对于理解和实践人工智能艺术的重要意义。

RDV分享会现场

《人工智能艺术》的作者以通俗易懂的语言整合了人工智能艺术组成部分的科学理论、概念和定义,具体讲述了人工智能系统的三个核心构成部分:训练过程、模型和数据。郑达老师据此从人工智能艺术的历史视角、实践指南和价值重构三个角度切入,与嘉宾及观众探讨人工智能艺术。

人工智能时代的艺术转向

从20世纪70年代基于控制论的人机反馈艺术,到21世纪初的计算机生成艺术,再到今日依托深度学习与大模型的AI艺术。随着技术迭代,艺术主体由人类转向人机协作,呈现出分布式主体性。

郑达老师讲述《人工智能艺术》分享内容

人工智能不仅扩展了感知生成能力,更在近年重塑了创作逻辑、审美体系与文化观念,推动艺术生产经历两次重要转型。

创作主体性的重构

在人工智能艺术创作中,关键不仅在于技术的运用,更在于思考创作背后的动因和文化意义。郑达老师提到,艺术家应批判性地审视技术,挑战传统创作主体,保持独立性与批判性。结合自身的教学与创作经验,他还强调艺术家在创作中应克服技术语言障碍、保持创造力,避免陷入纯粹的技术操作。

郑达老师讲述《人工智能艺术》分享内容

艺术价值的重构

郑达老师指出,艺术价值正在经历新的重构过程。他通过介绍索菲娅等跨学科艺术家的研究与创作经验,结合低科技艺术实验室的AI动态装置《抗解》,重新定义艺术与感知、数据、传感器之间的联系。强调验证理论、反思艺术本质的重要性,从而推动了人工智能时代艺术价值的重新建构。

抗解 低科技艺术实验室 AI动态装置 2025

03

嘉宾对谈

活动现场,湖北美术学院创新学院院长詹蕤指出,在高校艺术教育中引入创新理念是时代的必然需求。随着人工智能技术的发展,艺术创作的边界不断拓展,传统艺术教育模式亟需变革,以培养适应新时代的艺术人才。并从个人实践的角度例举,从绘画专业到第三方(人工智能)的力量的介入,将自己作为艺术家的创作主体性压低,从而探索艺术创作的边界。

詹蕤老师分享观点与看法

华中科技大学出版社金紫编辑表示:“本书做完之后,我对郑老师及译者团队的定义,就是一个严谨的专家性的作者团队。那么在合作第二本书的时候,我会意识到郑老师的团队也在随着我们图书的不断出版,团队的能力都在不断的增强。”在对谈中主要分享了该书的出版历程,强调在出版过程中,团队为保证书籍质量,在内容打磨、设计排版以及印刷呈现上精益求精,力求将其打造为兼具学术深度与艺术质感的精品书籍。

金社长分享观点与看法

武汉音乐学院作曲系副教授李云鹏结合音乐领域,阐述了人工智能在音乐创作与表演中的应用。他提到人工智能既为音乐创作带来新的灵感与可能,也给从业者带来挑战,同时引发了关于创作主体和艺术价值的深刻思考,并强调我们需要用好我们手中的所有的工具,来为我们提供帮助。

李云鹏老师分享观点与看法

在分享环节,嘉宾们围绕“谁是艺术创作的主体”展开讨论,指出人工智能艺术创作已从人类中心转向分布式网络,机器成为创作的共谋者。

04

现场提问

分享会现场观众提问

| Q1:人类与人工智能结合能否创作出超越经典的作品?

郑达:

设定审美规范具有一定必要性,它有助于引导人工智能艺术的健康发展,但同时也要保持开放与包容,鼓励创新,探索多元审美形式。

李云鹏:

每个时代都有其独特的艺术风格与成果,不应简单地将不同时代的作品进行比较,而应立足当下,利用新技术、新工具创造属于这个时代的优秀作品。

| Q2:从工具到合作伙伴,您如何看待机器在艺术创作中的这种角色演变?

郑达:

在这一转变中,艺术创作不再仅仅依赖于人类主导,而是呈现出人机互动与协作的全新格局,形成了一种分布式的创作主体性。机器不仅能够辅助艺术家,还能通过自主学习和适应变化,直接参与创作,从而突破了传统艺术创作中的人类中心主义。

| Q3:如何平衡艺术的高深性与其普及性,尤其是人工智能在这其中如何引导普通人更好地接触和理解艺术?

詹蕤:

艺术是每个人都可以从中得到个人的感知体验,这种感知是民主的,所有人都有机会接触。然而,它也有深度和层次,这意味着需要通过学习和阅读来进一步理解。

郑达:

艺术作为精神文明生活的一部分,确实有其高度和深度,但同时,也有许多文化产品在市场上以更加大众化和消费导向的方式存在。艺术不仅为了取悦大众,也需要通过创新和原创性来刺激行业发展。当前的艺术创作,不仅仅面向专业从业者,也要考虑到大众市场的接受度和情感共鸣。

05

新书签售

分享会结束后现场大合影

# 活动支持

专注于艺术与科技之间的跨学科联系,探索混合媒介环境中的低科技。基于想象力的本能,兼具创客的思维,尝试新的材料、新的工艺、新的科技工具和展示平台,面向 “链接” “失控” “GAME” “物理交互” “智化” 等关键词做了相应的主题实验。对当下媒体时代的参与性话题极具兴趣,通过不同形式、不同媒介的艺术作品,探讨人与机器之间的交互关系。作品涵盖虚拟人工生命体、互动LED装置、 动态机械装置、 互动影像、游戏媒介等。

低科技艺术实验室试图通过探究由艺术家工作方法的改变而带来创作的实验性,硬件工程师、创意编码程序员、交互设计师和声音艺术家一起工作。实验室的项目流程和进度管理,使得艺术家跨学科的工作变成可能,协同合作和知识共享是新的工作形态,让探讨的话题更具当下性和未来性。

/ 关于SKP RENDEZ-VOUS /

SKP RENDEZ-VOUS,一处包含新概念书店、时尚创意西餐、生活好物、艺术展演与文化沙龙的跨界组合。

她的构想始于书店、但不止于书店。她以全球视角寻觅文化、艺术、设计、生活方式等领域的最新动态,为野心勃勃的生活家、知食分子与时尚人士提供永不过时的创意与灵感。

/ RDV時間 /

时间永久地自我更新。

它不惧空间羁绊,

再造想像的疆域与视野的宽度,

永恒地指向未来。

在时间的流动中,

我们脱离沉闷的日常惯例,

涤荡心灵,回归「此时此刻」,

由此迈向生活永不停滞的旅途。

- fin -

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号低科技艺术实验室 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。