- 0

- 0

- 0

分享

- “超媒介与协作共生”超媒介实验室成立暨学术研讨会成功举办

-

原创 昨天

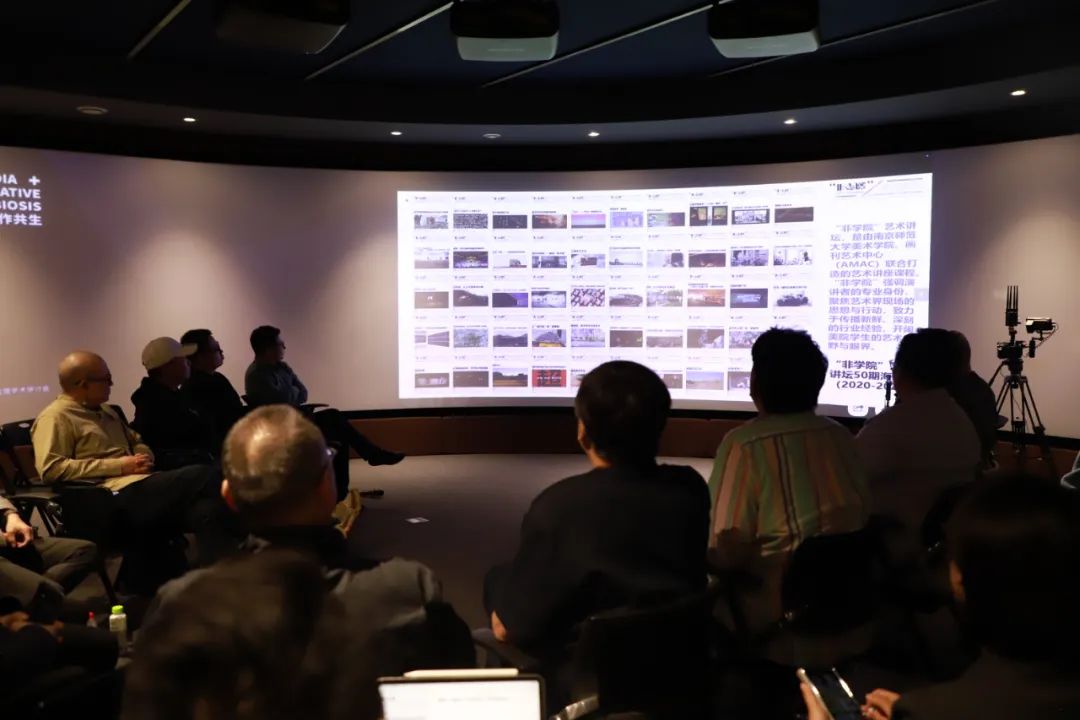

2025年4月20日,由南京师范大学美术学院、江苏凤凰美术出版社·画刊艺术中心联合主办,江苏省艺术与科学中心承办的“超媒介与协作共生”超媒介实验室成立暨学术研讨会在南京师范大学仙林校区隆重举行。来自全国多所高校、研究机构的专家学者齐聚一堂,共同探讨AI时代下的媒介融合、跨学科协作与创新生态构建。

活动伊始,南京师范大学美术学院院长刘玉龙回顾了学院120余年的艺术教育传统,并指出在技术与社会快速发展的背景下,学科建设亟需突破传统边界。江苏省艺术与科学中心作为艺术与科学交叉融合的省级平台,自2022年成立以来,一直致力于推动跨学科创新。超媒介实验室的成立延续了这一理念,旨在通过开放协作,探索媒介技术与人文社科的深度融合。随后,江苏凤凰美术出版社总编辑王林军宣布超媒介实验室正式成立。

学术研讨会围绕“超媒介与协作共生”主题展开,与会专家从艺术、科学、哲学等多维度展开深度对话。

江苏省艺术与科学中心负责人薛墨从中心的实践出发,探讨了艺术与科学融合创新的路径,并在实践中持续探索调整,为艺术与科学的深度协作提供样本。《画刊》主编、超媒介实验室主任孟尧用6个设问分享了对超媒介实验室建设的思考,提出了实验室未来的发展方向和目标。

低科技艺术实验室创立者、华中师范大学美术学院院长郑达指出,技术热潮中需保持对艺术本质的清醒认知,避免工具创新替代艺术创新。中国艺术研究院摄影与数字艺术研究所副所长李镇强调,数字艺术研究需跳出传统美学框架,关注其与时间、适应性、行为等维度的关联。鲁迅美术学院实验艺术系科技艺术方向负责人许毅博提出AI时代创造力的三重模型:组合型、探索型与变革型。他指出,AI在规则内创作表现突出,但缺乏突破框架的“元意识”,因此人机协作需平衡技术潜力与人文价值。

中国美术学院跨媒体学院实验艺术系主任高世强批判了西方“二元式人本主义”的局限性,提出中国传统“齐物论”思想可为数字时代的艺术提供新路径。他以“山水行动”为例,强调艺术应成为链接万物的媒介,而非改造世界的工具。广州美术学院艺术与人文学院副教授沈森指出,数字技术正推动文化机构从“展示空间”向“知识实验场”转型。他以林茨电子艺术中心等实践为例,说明跨学科协作与公众参与如何重塑知识生产机制。安徽省哲学社会科学重点实验室·智能技术与设计文化实验室负责人冯白帆分享了处理《画刊》“临界状态数据”(532期杂志、7.5万行异构数据)的项目实践。项目采用“领域专家+技术专家”协作模式,通过四大系统实现非结构化数据的知识转化,为数字人文研究提供技术-人文协同创新的典型案例,实现了从“数据困境”到“人文阐释”的跨越。

南京艺术学院美术馆信息工程部主任徐轩露以“商兔奔月/商兔艺龙”项目为例,展示AIGC如何将传统文化转化为青少年喜爱的视觉叙事,为传统文化创新提供技术人文融合范式。迈阿密大学建筑学院客座教授裴钊从建筑学视角提出“团结即力量”的设计策略,主张通过冗余与个体的自由探索,构建创新生态系统。他强调,AI时代需将人类与AI纳入“跨物种团结”,以应对不确定性挑战。南京师范大学美术学院副教授荀武探讨了媒介演变中的角色转型:科学家成为“协作引导者”、艺术家作为“跨界转译者”、公众升级为共创主体。他提出术语翻译、敏捷共创等跨领域协作的方法论,反思权力分配、边界探索等技术伦理问题,展望超媒介突破学科壁垒的潜力。

在自由讨论环节,与会专家就艺术教学改革、数字技术冲击与人文底色坚守等议题展开热议。最后,薛墨总结指出,江苏省艺术与科学中心将持续发挥平台功能,推动多学科深度对话。刘玉龙进一步阐释,超媒介实验室的使命是打造“思想试验场”,消融学科壁垒,开拓人类感知与表达的新边界。

本次研讨会不仅为超媒介探索提供了理论框架与实践案例,更揭示了协作共生在应对AI时代不确定性中的核心价值。未来,超媒介实验室将成为探索媒介融合与跨学科协作的重要阵地,为创新生态注入持续活力。

摄影:蔡寅羽 赵林林

文案:姜姝

编辑:董旖欣

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号江苏省艺术与科学中心 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。