- 0

- 0

- 0

分享

- 科技赋能:低成本打造沉浸的文旅体验

-

原创 昨天

在预算有限但创意无限的矛盾中,如何通过技术重塑体验,通过巧妙运用现有技术,将科技与在地文化深度融合,既能降低投入成本,又能创造超越成本的震撼体验,成为一种大家都在探索的新路径。

本文以两个典型案例为切口,剖析低成本科技赋能的底层逻辑与实践方向。

作为世界文化遗产,长城的物理保护与开放展示长期面临矛盾。2023年,腾讯联合中国文物保护基金会推出“云游长城”小程序,用户无需亲临现场即可体验喜峰口长城的毫米级细节。项目团队使用无人机倾斜摄影技术,仅用3个月时间就完成了2000万+三角面片的建模,文件体积压缩至普通电脑可流畅加载的2GB以内。

科技赋能:低成本打造沉浸的文旅体验

更令人惊喜的是,这个“数字长城”并非静态模型。它嵌入了实时气象数据接口,游客可以同步感受北京山区的晨雾、暮雪与四季变换。滑动屏幕模拟攀爬动作,点击砖块查看历史故事,濮存昕、张若昀录制的方言语音导览让文化讲解更接地气。

上线首月访问量突破2000万,用户自发创作的短视频在社交平台掀起“云游热”。

开源工具和模块化设计的方式,用300万预算实现了极为强大的传播效果,数字副本不仅保护了长城本体,更创造了线上的“第二现场”,通过在QQ飞车、王者荣耀等游戏中植入长城场景和元素,让更多人一起“守护长城”。

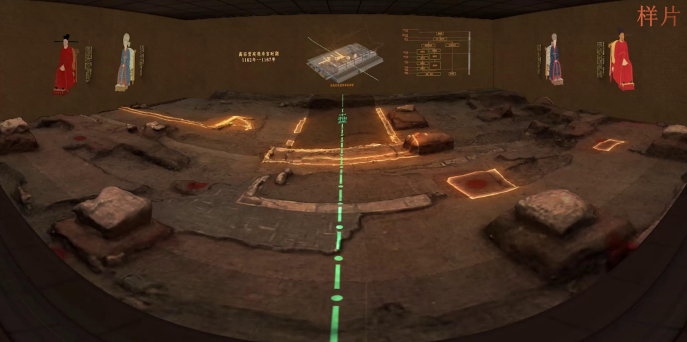

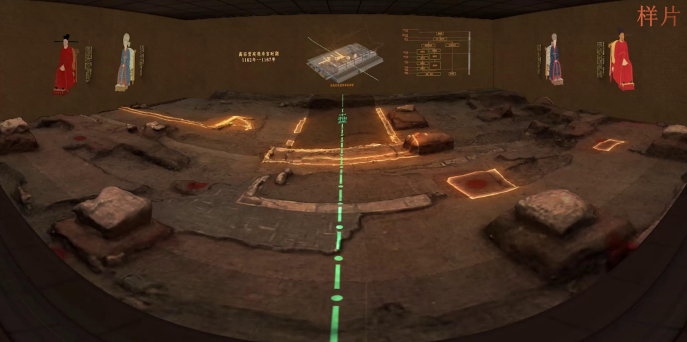

杭州德寿宫遗址仅有建筑的土遗址,德寿宫存在的四十余年间前后经历了三期改建,遗址之间存在着相互叠压打破的关系,这就使原本就不好看的遗址更加地晦涩难懂,传统复原、文物、展柜与展板的方式,也难以传递800年前的宫廷生活。

2024年开放的数字化展厅,大家能看到的遗址共有两处,分别是900余平方米的中区重华殿遗址展示区和3500余平方米的西区遗址展示区。

在中区遗址的设计动线上,三块巨型幕布将遗址北、东、西三面包围住,打造成一个沉浸式CAVE影像播放空间,将宫殿复原影像投射至遗址表面,既保护文物又营造出穿越时空的氛围。

◯沉浸式CAVE影像播放效果图

◯水池水渠数字化复原展陈效果图

◯小西湖数字复原展陈效果图

在西区遗址展示区内共设置了10处数字化“打卡点”。比如遗址南部,一池碧水从西边的中河蜿蜒而来。眼前的流水潺潺,是采用了投影灯和水纹灯结合方式,将影像直接投射在水池水渠遗址之上。而在水池遗址西侧,透过一面AR透明屏 ,观展者能看到复原的池边茶阁游园画面。

用“减法”做技术

不必追求最新硬件,但要强化线上资产的多次利用,使用微信小程序、手机AR等轻量化的流载体,降低观众和游客的使用门槛,技术应用的核心是解决具体问题,而非堆砌参数。

让文化成为技术的灵魂

福建土楼将南岛语族图腾转化为游戏皮肤,游客完成任务可兑换文创;西安大唐不夜城的AR游,用户拍摄短视频自带“盛唐幻境”特效。从炫技转向共情,让科技成为传递温暖的媒介,体验便有了情感共鸣。

从“政府主导”到“全民共创“

曲阜夜游项目征集本地居民的童年记忆,转化为光影故事,公众参与不仅降低了故事创作的成本,更让文化传承扎根民间,充满了在地的特色和风情。

真正的沉浸体验,是让游客带着故事离开,而非带着吐槽离场。

使用“科技杠杆”撬动文化价值,用“科技微创新”来突破空间限制,便能开辟出一条可持续发展的新赛道——这里不需要大量的投资,只需要对土地的热爱、对文化的敬畏,以及对人性需求的深刻洞察。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号研展所 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。