- 0

- 0

- 0

分享

- 2025大阪世博会,ArchDaily独家揭秘36座展馆

-

原创 04-23

2025 年关西·大阪世博会已于 4 月 13 日向公众开放,举办至 10 月 13 日,会期将持续 184 天,大阪湾的人工填海造地——梦洲岛被打造成国际合作与实验性建筑的集结地,汇聚了各国展馆、公共项目、艺术活动以及应对全球环境挑战的倡议。这是大阪市第二次举办世博会,1970 年大阪世博会展现了战后全球科技与艺术成就,宏伟激进的场馆建筑设计反映出对未来世界的构想。随着信息传播方式的革新,国际交流更加紧密而即时,近年来世博会的意义也逐步转向解决现实议题。本届世博会以“闪耀生命的未来社会的设计”为主题,敦促人们从遗产、文化认同、流动性和技术创新等角度探索可持续解决方案。

2025 大阪世博会 © Expo 2025 , OBAYASHI CORPORATION Co., Ltd, / shinwa Co., Ltd

藤本壮介的“大圆环”构想着重于打造开放且相互连通的园区布局,以激发人们的探索欲,而福斯特、坂茂、隈研吾、莉娜·戈特梅等全球知名建筑师的参与,更增添了世博会的建筑意义。随着期待值的不断攀升,多个展馆已陆续揭晓,每个展馆都通过独特的建筑语言,展现各自国家的身份与价值观。

© Arch-Exist

© Arch-Exist

© Yumeng Zhu

从模块化木结构到夯土墙,再到动态装置,这些设计凸显了全球在可持续性、文化记忆与创新方面的对话。设计和建造方面,各展馆都将世博会结束后拆除、回收与移建的可行性考虑在内,以延长建筑的生命周期,形成一个良性循环的再利用体系,体现了各国在资源环境保护方面达成的共识。

ArchDaily 在过往文章中盘点了大阪世博会场馆效果图与设计概念。在开幕之际,透过摄影师的镜头,我们一同探索这些激动人心的世博会展馆落成后的面貌。特别鸣谢存在建筑-建筑摄影 Arch-Exist,朱雨蒙 Yumeng Zhu 独家提供现场图片。

© Yumeng Zhu

© BoysPlayNice

东道国场馆及主题馆

大屋根 The Grand Ring

设计:藤本壮介建筑师事务所

宏伟的环状结构 The Grand Ring 是 2025 年大阪世博会的核心建筑。该结构的设计灵感源自日本传统寺庙的建筑风格,采用日本各地的杉树和扁柏的精细榫卯工艺,并辅以金属部件加固,以增强抗震性能。其占地面积达 6 万平方米,高达 20 米,形成了一个充满活力的公共空间,下方设有环形通道,上方则设有一个观景台,可俯瞰世博园区和大阪湾。整个建筑穿插着绿色屋顶,这些屋顶会随季节变换而呈现不同风貌。

© Arch-Exist

© Arch-Exist

© Arch-Exist

© Yumeng Zhu

© Yumeng Zhu

世博大厅 Expo Hall

设计:伊东丰雄建筑设计事务所

EXPO HALL 是举办世博会开闭幕式等活动的大型演出厅。建筑外观接近于一个巨大的白色锥体。Shining Hat 这个名字源自顶部延展出的金色盘状屋顶,设计概念受到1970年大阪世博会“太阳之塔”启发,屋顶的光线反射效果经过精密计算,所以在特定的光线和摄影构图条件下,它会给人“突破天际”的错觉。

© Yumeng Zhu

© Yumeng Zhu

© Yumeng Zhu

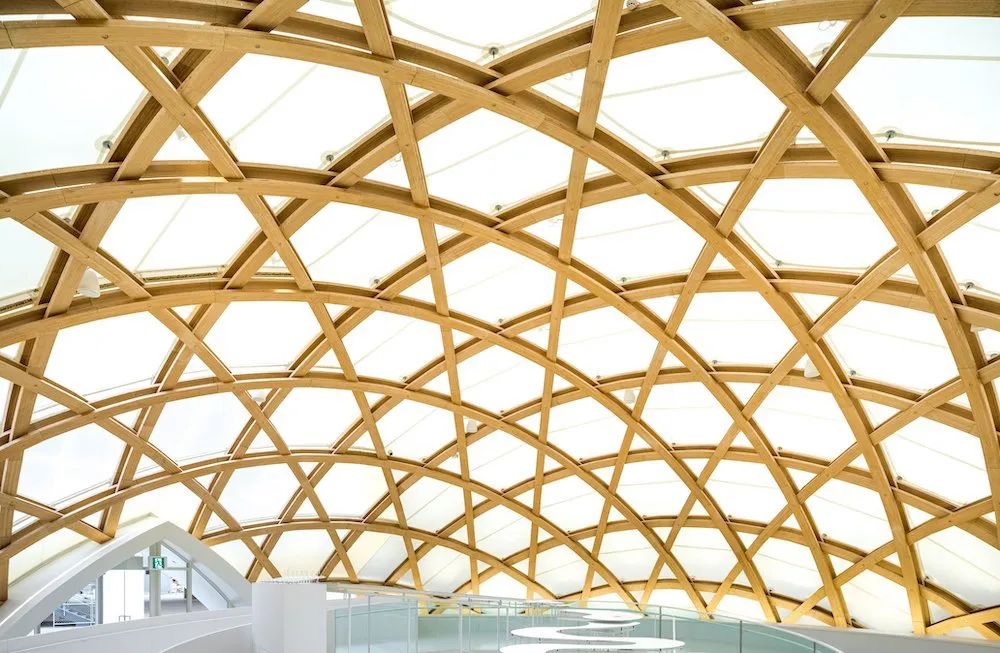

日本馆

设计:日建设计(Nikken Sekkei)+ 佐藤大

日本馆以“生命的循环”为主题,其环形结构由不同规格的 CLT 建构而成。该设计融入了传统的日本木工技艺,并采用了分层的木质外墙,能够过滤光线和空气。参观者将沿着螺旋形的空间序列前行,这些空间呼应着自然的循环与节奏,旨在唤起人们对日本文化和生态遗产的感官联系。

由经济产业省提供

由经济产业省提供

由经济产业省提供

三菱未来馆

设计:Mitsubishi Jisho Design

该场馆通过建筑手段探索生活、自然与社会的相互联系,体现了“让世界充满活力”的主题。场馆由三层建筑组成,包括一个半地下椭圆形基座、一个多层的菱形结构,以及一个嵌于其中的矩形空间。每种几何形状都象征着关键概念:椭圆代表生命,菱形反映自然,矩形则体现社会——三者共同构成了一个关于共存的统一表达。

© Nacasa & Partners Inc.

© Nacasa & Partners Inc.

© Nacasa & Partners Inc.

Null²

设计:NOIZ Architects

建筑外观采用金属与树脂混合而成的特殊镜面材料制成,能够随着声音震动而变化外观,不同的景象在其间流动,带来奇幻的视觉效果,使建筑本身成为一件能让观众参与互动的艺术品,突破了静态建筑的框架,旨在通过自然与科技、真实与虚拟的融合,追求生命与自然的和谐艺术,开启对新未来的想象。

© Arch-Exist

© Arch-Exist

© Arch-Exist

© Arch-Exist

© Arch-Exist

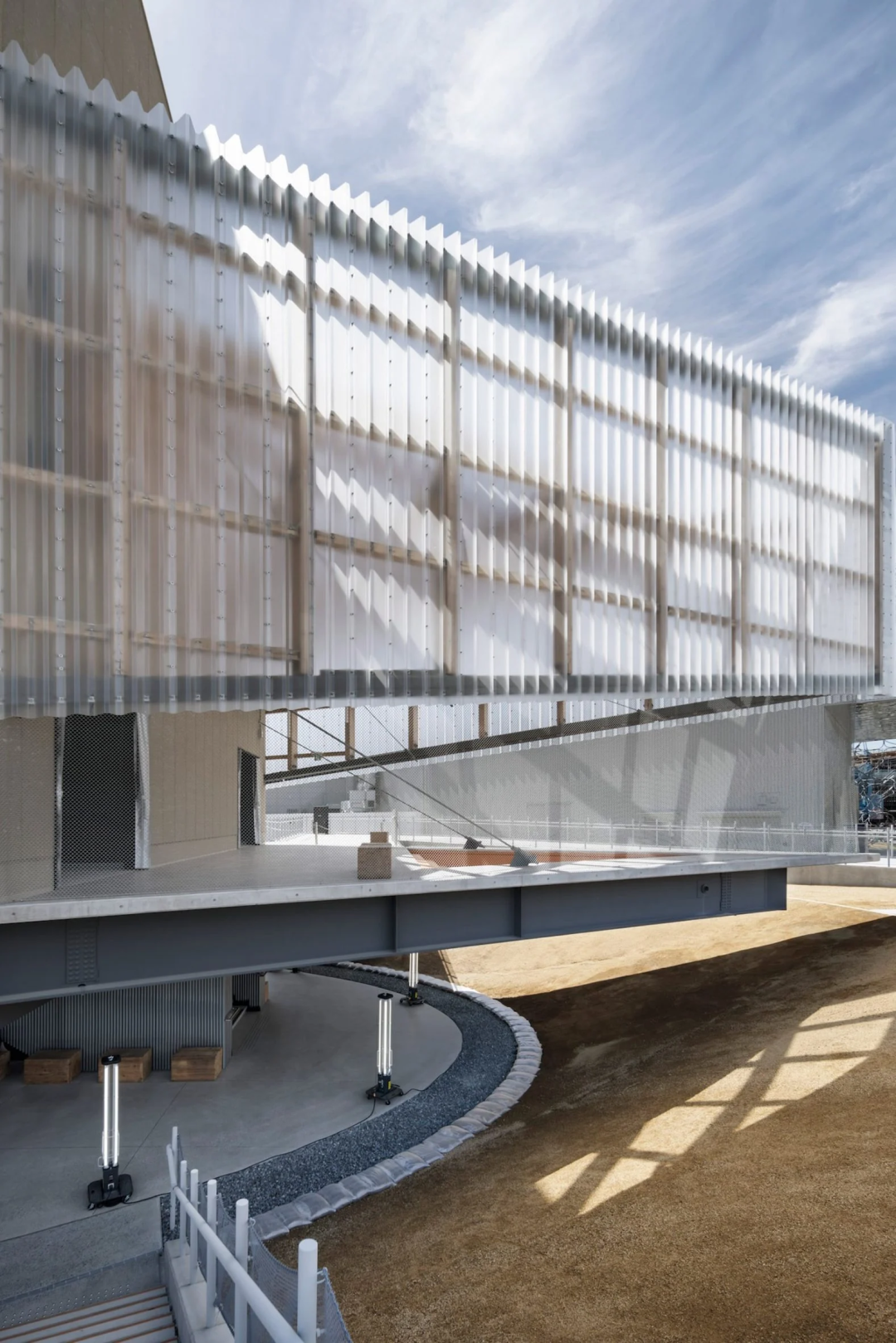

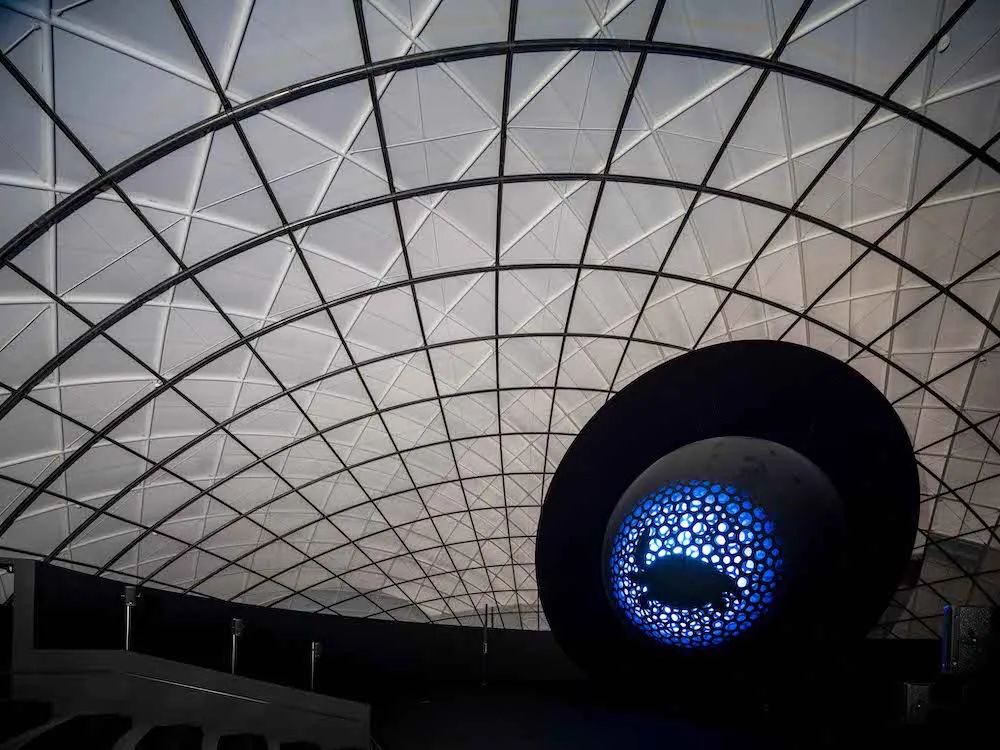

Blue Ocean Dome

设计:坂茂建筑事务所

展馆由三个相互连接的穹顶组成,分别以不同的可持续材料与结构方式建造。无论是A穹顶的竹格栅、B穹顶的超轻碳纤维增强塑料(CFRP)外壳,还是C穹顶纸管建造,展馆中每个穹顶都成为一个空间隐喻,其建造材料直接呼应环境问题,呼吁人们保护海洋。

© Hiroyuki Hirai

© Hiroyuki Hirai

© Hiroyuki Hirai

© Hiroyuki Hirai

国家馆

中国馆

设计:中国建筑设计研究院

中国馆建筑外观取形于中国传统的书简长卷,融合竹子、汉字、书卷三个主要元素,展示了道法自然,天人合一的中华文明精神标志和文化精髓。展馆内部延续书简长卷的主题立意,层层递进的展示空间犹如文明演进,从历史走向未来。

© Arch-Exist

© Arch-Exist

© Arch-Exist

沙特阿拉伯馆

设计:福斯特建筑事务所(Foster + Partners)

福斯特建筑事务所从沙特广袤的沙漠景观提取意象,通过流体动力学计算优化冷却气流,形成沙特传统村落肌理的展厅聚落,展馆由外观由轻质沙特石材包裹,逐层叠加的不规则体量之间形成小径和庭院。一个种植着沙特本土植物的葱郁前院,引领参观者步入狭窄的街道,最终抵达展览和文化表演的中央庭院。

© Arch-Exist

© Arch-Exist

© Arch-Exist

© Arch-Exist

卡塔尔馆

设计:隈研吾建筑都市设计事务所

建筑融合了两种截然不同却又相互关联的传统:卡塔尔的单桅帆船建造传统与日本精湛的木工技艺,呈现一个轻盈的木质结构,外层包裹着随风飘扬的白色织物,宛如船帆一般——既颂扬了卡塔尔的历史,又隐喻了其与日本之间跨越印度洋的贸易路线。

© Iwan Baan

© Iwan Baan

© Iwan Baan

© Iwan Baan

荷兰馆

设计:RAU Architects

展馆的核心是一颗发光的“人造太阳”球体。这颗直径10.6米的球,象征着从水中汲取的再生能源。观众在入场前会拿到一颗设有感应装置小球,触碰展场上的感应点,球体就会发光。从建筑到展览,荷兰馆以“球”的形象贯穿始终,而这颗球,就象征着我们所处的地球,指向荷兰馆想要探讨的可持续议题。

© Yumeng Zhu

© Yumeng Zhu

© Yumeng Zhu

© Yumeng Zhu

西班牙馆

设计:Néstor Montenegro + Enorme Studio + Smart and Green Design

西班牙馆以大航海时代连结东西方航道的“黑潮”为主题,以海洋的有机形态为概念,融合海洋流动感与太阳能量的象征,呈现出充满生命力的空间。海洋和太阳不仅主宰地球生灵,更是西班牙与日本两国文化与身份认同的核心。

© Arch-Exist

© Arch-Exist

© Arch-Exist

© Arch-Exist

美国馆

设计:Trahan Architects

美国馆张开“双翼”环绕中央广场,以全景LED屏幕展示各种美国景观。游客步入“峡谷”般的广场内部,沉浸于美国壮丽的景观之中。广场中央悬浮着的反光半透明立方体,为人们提供了一个思考人、城市与环境之间关系的场所。该展馆的建造进一步契合了联合国的可持续发展目标,其中还采用了来自东京奥运会的再利用材料。

© Hufton+Crow

© Hufton+Crow

© Hufton+Crow

© Hufton+Crow

英国馆

设计:WOO ARCHITECTS

英国馆棱角分明、模块化的造型既是对早期可编程技术(如穿孔卡片、织布机和二进制代码)演变的致敬,也将推动工业发展的纺织业与英国在游戏、数字设计和系统思维领域的持续领先地位联系在一起。外立面覆盖着由折叠穿孔铝板构成的像素化表皮,在日光下会微妙地变化,到了夜晚则会幻化成熠熠生辉的英国国旗图案。

© Hufton+Crow

© Hufton+Crow

© Hufton+Crow

© Hufton+Crow

葡萄牙馆

设计:隈研吾建筑都市设计事务所

以“海洋:蓝色对话”为主题,唤起了葡萄牙与海洋的深厚渊源。其立面由悬挂的绳索和回收的渔网构成,宛如波浪般轻盈浮动,捕捉了海浪运动的瞬间,象征着葡萄牙的海事传统。该建筑的环保材料进一步彰显了循环经济理念,凸显了葡萄牙在应对气候变化、生物多样性保护和可持续发展等全球挑战中的领导地位。

© Arch-Exist

© Arch-Exist

© Arch-Exist

© Arch-Exist

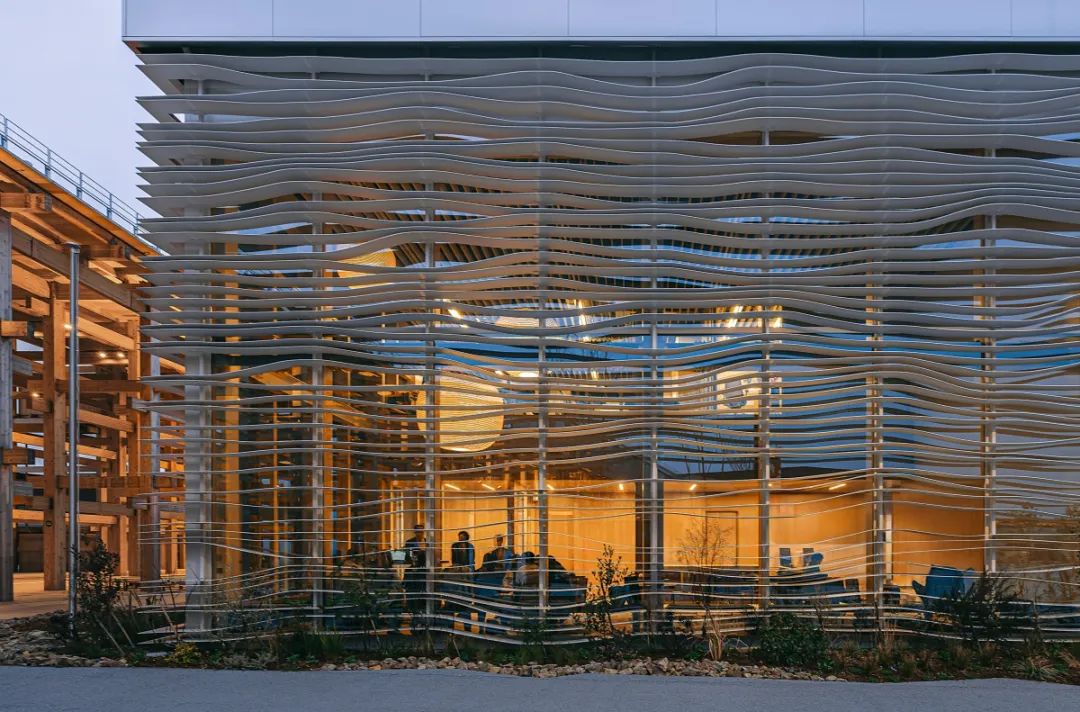

法国馆

设计:Coldefy + Carlo Ratti Associati

法国馆着眼于自然,编织了一场由三幕场景构成的体验之旅——攀登、探索自然与回归大地。建筑以一条环形建筑路径,将人工生态系统与自然生态系统融为一体。游客将穿过一道沉浸式门廊拾级而上,抵达观景露台。郁郁葱葱的露台宛如自然的切片,彰显了法国在21世纪丰富的文化和环境贡献。

© Julien Lanoo

© Julien Lanoo

© Julien Lanoo

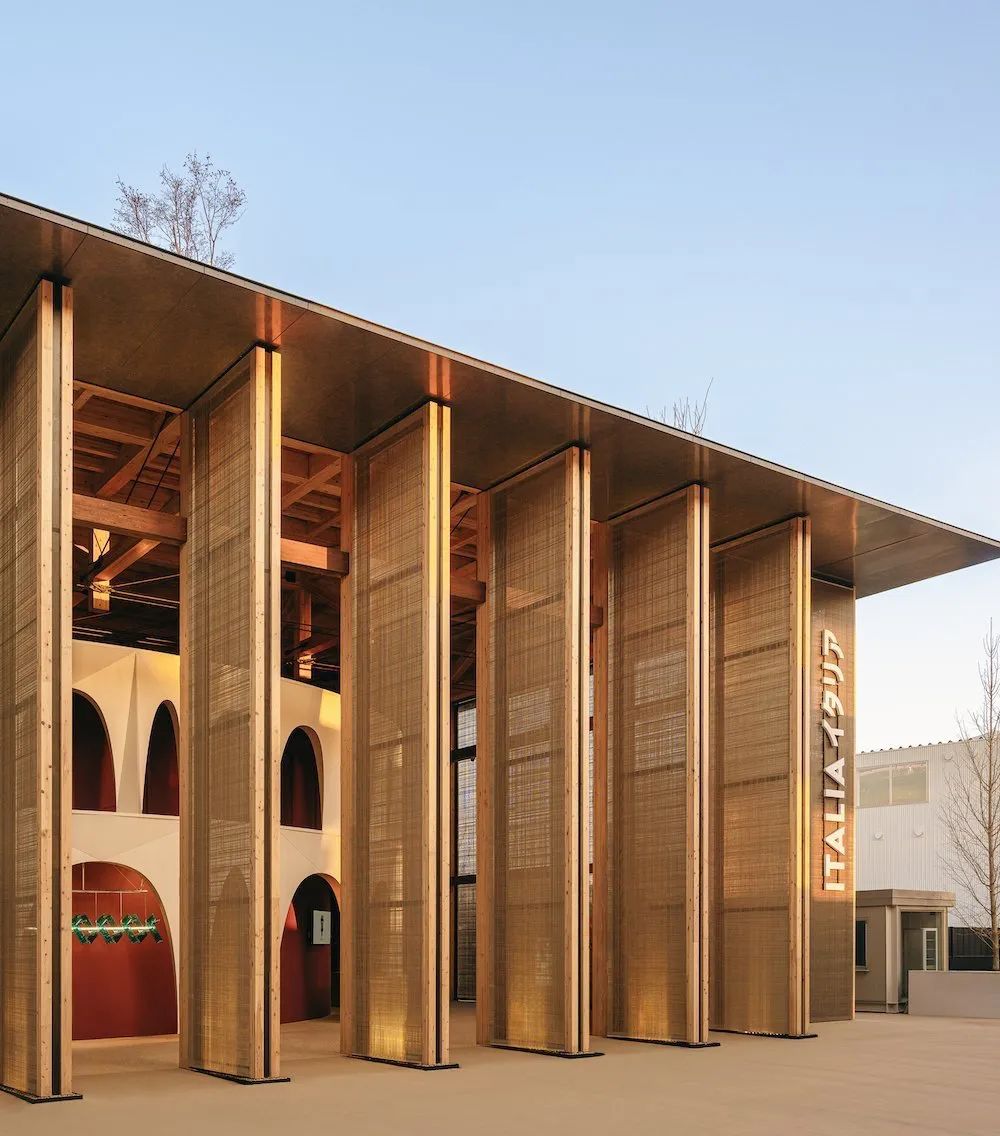

意大利馆

设计:Mario Cucinella Architects

意大利馆以现代视角重新诠释“文艺复兴的理想城市”,古典建筑元素与现代的大屋顶交织,呈现一座充满无限可能的剧场。波浪般的屋顶由回收材料和生物基复合材料制成。展馆既展现了意大利历史上的聪明才智,又倡导可持续建筑实践,被构想为一个“美的实验室”。

© Yumeng Zhu

© Yumeng Zhu

© Yumeng Zhu

© Yumeng Zhu

奥地利馆

设计:BWM Designers & Architects

设计团队以音乐元素为灵感,将奥地利国旗经典的红白条纹转化为巨型五线乐谱,螺旋状的建筑体量与略带倾倒的曲线弧度,弱化其封闭性,更加凸显音符的律动舞姿,以亲人建筑体量引领观众走进这个音乐国度。

© Expo Austria

© Expo Austria

© Expo Austria

捷克共和国馆

设计:APROPOS ARCHITECTS

捷克共和国馆是一座透明的螺旋形建筑,呈现出一个环绕中央礼堂的展览坡道。向上旋转的玻璃结构唤起了捷克丰富的玻璃制造历史,并形成了多种独特氛围的展览空间。室内的人工照明使整个建筑散发出柔和的光芒,使其从外部看也熠熠生辉。

© BoysPlayNice

© BoysPlayNice

© BoysPlayNice

瑞士馆

设计:Bellprat Partner + Nüssli + Manuel Herz Architects +Robin Winogrond

建筑以一系列相互连通的球形空间体量,构建出空间组织与意象表达的双重语言。这些球形构造视觉上轻盈通透,结构上却异常稳固,也因此成为"瑞士世博史上最轻盈的建筑"。建筑布局、灯光构思与场景叙事被整合为有机整体,通过澄澈、对比与延续性交织的叙事逻辑,打造出浑然一体的观展体验。

© Arch-Exist

© FDFA

© FDFA

德国馆

设计:LAVA

德国馆由六个木结构圆柱形体量相互咬合形成松散的游园体验,建筑设计通过利用可重复使用的材料和创新的气候设计来强调可持续性。展馆建筑与展览内容都旨在实现零废弃并最大限度地减少资源消耗,为未来建筑项目中结构的改造和再利用提供原型。

© Yumeng Zhu

© Yumeng Zhu

乌兹别克斯坦馆

设计:ATELIER BRÜCKNER + NUSSLI

乌兹别克斯坦馆是一个动态且可重复使用的建筑实验。该展馆由模块化木质元素构建而成,世博会结束后将被拆解,并在乌兹别克斯坦重建,作为工作室、车间或学校使用。其建筑由三个关键元素构成:代表乌兹别克斯坦景观的地面花园、受传统工艺启发的木质柱林,以及象征连接与创新的中央雕塑。

© Arch-Exist

© Arch-Exist

© Arch-Exist

© Arch-Exist

巴林王国馆

设计:Lina Ghotmeh Architecture

建筑意向来自传统单桅帆船的木质结构,向巴林悠久的海事传统致敬。展馆的建设上借鉴了日本木工的精湛技艺,同时也凸显了巴林与日本之间深厚的文化渊源。设计中融入了传统造船工艺,以木质框架覆盖铝制外壳,同时采用被动式制冷策略,以减少对环境的影响。

© Iwan Baan

© Iwan Baan

© Iwan Baan

韩国馆

韩国馆采用极简主义的建筑设计,通过大型LED屏幕呈现四季自然、文化遗产与尖端科技等“可变化”的立面。此外,室内外设计结合白色饰面、韩山苎麻、韩服短袄、青纱灯笼等元素,充分展现韩国传统美学。

© Arch-Exist

© Arch-Exist

匈牙利馆

设计:Gábor Zoboki

匈牙利馆采用与日本建筑共有的小木块与本土技艺打造。通过一条绿意盎然的小径,为游客带来一场多感官之旅,伴随着匈牙利民谣旅程开启,引领游客步入一个星光璀璨、氛围独特的表演空间,让当地传说故事栩栩如生。这个沉浸式的剧场空间隐匿于一座形似干草堆的木质穹顶之下,让人联想到匈牙利历史上的乡村生活。

© Arch-Exist

© Arch-Exist

更多国家展馆……

科威特馆 / LAVA © Arch-Exist

波兰馆 / Interplay Architects © Arch-Exist

马来西亚馆 / 隈研吾建筑都市设计事务所 © Arch-Exist

印度尼西亚馆 © Arch-Exist

新加坡馆 © Arch-Exist

菲律宾馆 © Masaki Komatsu

泰国馆 / Architects 49 © Arch-Exist

塞尔维亚馆 / ALEATEK STUDIO © Arch-Exist

阿塞拜疆馆 / Bellprat Partner + Eleven © Arch-Exist

阿曼馆 © Arch-Exist

加拿大馆 / Moriyama & Teshima Architects + exp © Arch-Exist

比利时馆 / Moriyama & Teshima Architects + exp © Arch-Exist

你会去现场参观大阪世博会吗?你最期待的展馆是哪一座?请来评论区说出你 pick 的展馆吧!

© Yumeng Zhu

© Arch-Exist

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号建日筑闻 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。