- 0

- 0

- 0

分享

- 遇见理想者 | 郑靖:光影牧歌-流动艺术实验

-

原创 前天

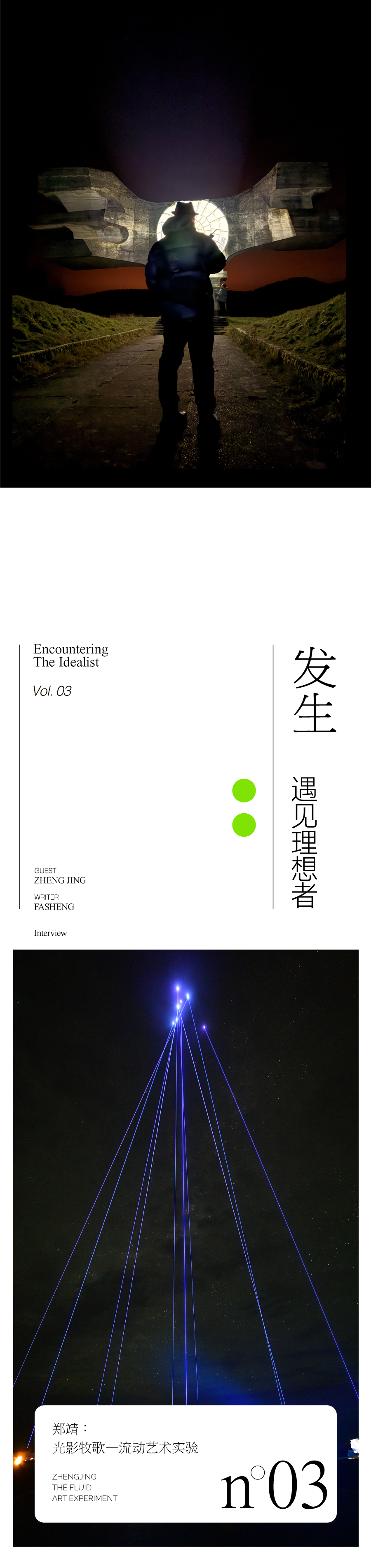

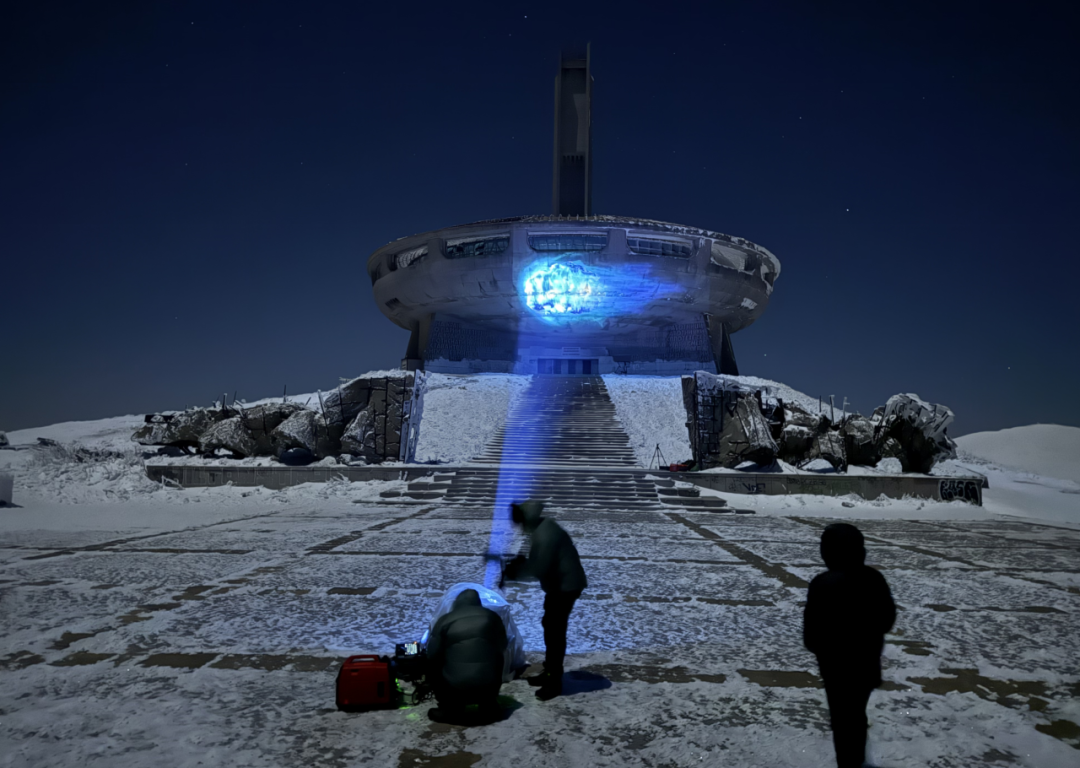

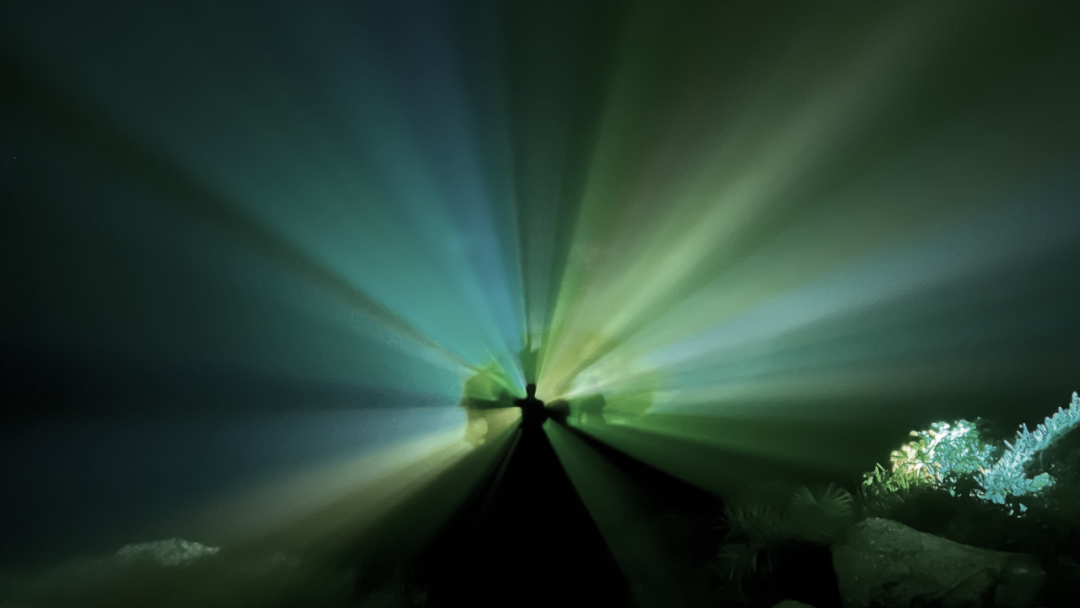

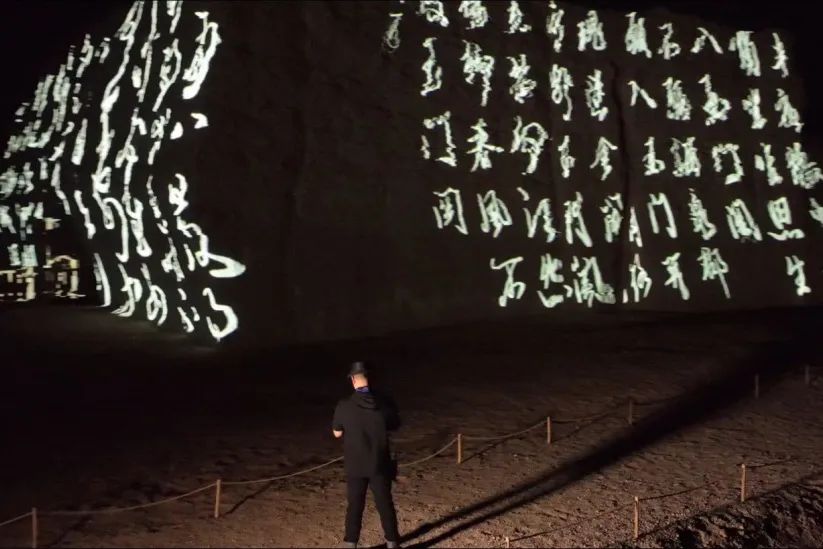

夜幕低垂,克罗地亚的莫斯拉维纳纪念碑被冷色调光影笼罩。巨大的混凝土静默地矗立、展开于彼得罗山顶之上,像一对张开的双翼,纪念着二战时期这片土地上的无畏抗争与牺牲。然而,在变幻的光影下,它的意义正悄然转化。

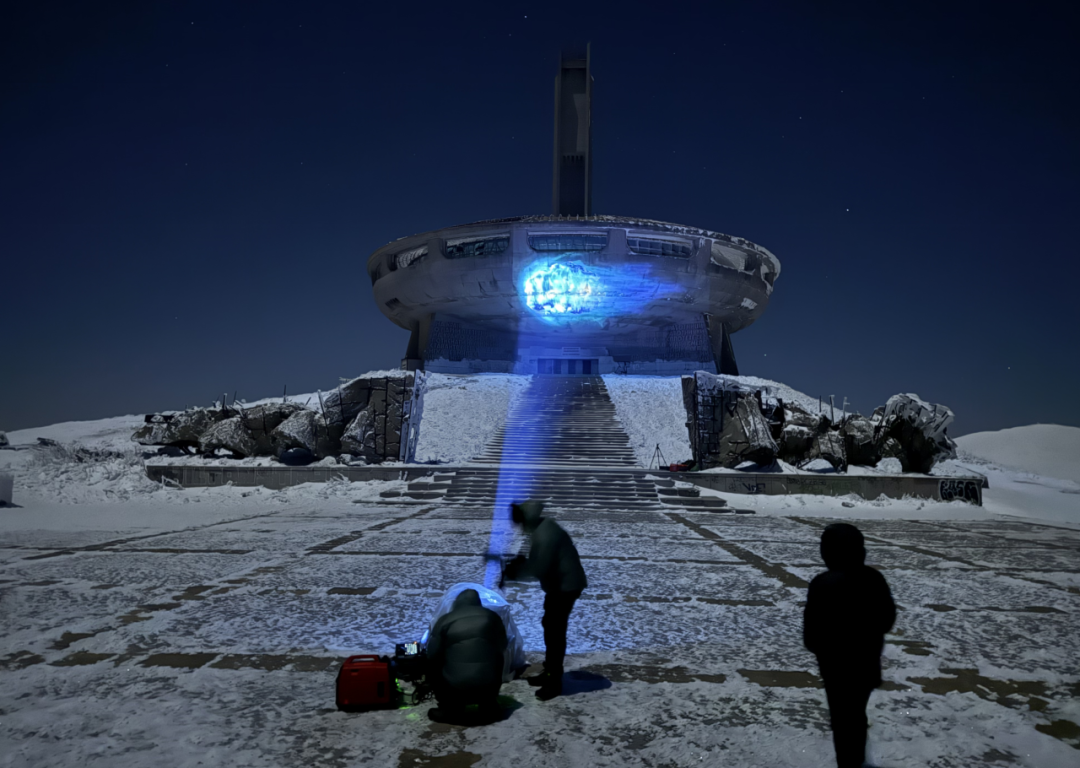

艺术家郑靖将“Ljubavi”——克罗地亚语中的“爱”和中文的“爱”字投射在纪念碑的中央,与这座历史的遗迹共同演奏出新的交响变奏。郑靖站在不远处,看着光影在混凝土上变形、流动,想着助手在展演前夜和当地居民的闲谈是如何改变了他的艺术决策。

郑靖团队在为莫斯拉维纳纪念碑展演筹备

这座1960年代的二战纪念碑,曾是苦难时代英雄主义的象征。如今已是当地人的婚礼圣地。"意义的转变本身就是艺术。"郑靖说。他放弃了预设的严肃叙事,让光影随着新婚夫妇的笑声流淌。

“人们淡化它对于战争伤痛的抚慰,关注它的造型美学本身,”他说,“既然背景已经完全蜕变,即使没有提前实验的时间,我也会调整创作的方向”。于是,那晚的“胜利之翼”不再是冷峻、硬派的无声宣言,它不对称的翅膀披上一片光幕,见证成为共同语言的爱,连结人类与星球。

这是发生在2025年2月,郑靖 “牧光计划·人类乌托邦系列”最新一站的现场,也是艺术家一场关于公共艺术意义的重新探讨。他相信,公共艺术不仅仅是被摆放在城市里的物件,更是一种能够流动,被重新书写的存在。艺术家所能做的,绝不止于定义一个空间,而是在空间中为公众制造艺术的遭遇。

郑靖团队在为冰封纪念碑的展演筹备

郑靖

时间倒退二十年,郑靖还是中国美术学院雕塑系的一名本科学生,按部就班地学习如何用石膏、木头、金属等介质实践造型美学的研究。他喜欢雕塑的力量,也沉迷于形体背后的空间秩序,但总觉得有些疑惑:“难道雕塑只能对应这些固体材料吗?”。

他觉得雕塑应该是一个空间的艺术,不该局限在固体的加减法造型手段上。在固体之外,声音、气味、光以及水所代表的流体,都可以构成媒介来完成一个空间艺术的创作。

2002年学校公共艺术系的成立,为刚刚留校任教的郑靖打开了一扇新的大门:艺术可以离开白盒子空间,走向城市和街头,被风吹日晒,融入普通人的日常生活。公共艺术的定义并不像传统的艺术专业那样,局限于某种特定的材料或媒介,而是关乎人与空间的互动。虽然国内相关领域的建设还很稚嫩,但这股兴奋劲儿让他开始投身景观装置、城市空间项目,试图找到属于自己的表达方式——经验累积起来的他也逐渐将自己的研究方向聚焦在“非固体媒介”的创作上。

可现实境遇并不像语言那般甜美。公共艺术项目并不总是自由的,它们往往需要服从于城市规划,满足甲方需求,被纳入政策框架。能够激发他热情的初衷,在真正实践时,被繁琐的审批、施工流程及预算限制折磨也是家常便饭。他意识到许多项目正在难以避免地走向“美化”和“装饰”,艺术家天然的敏锐和冲动,就在层层规则包裹下慢慢消解。

公共艺术的“公共性”到底是什么?如果它只是被放置于公共空间的一件作品,像白墙上的一幅画、橱窗里的一把椅子一样,那就只是单纯的物化方式。郑靖渴望更自由的形式,一种能够真正融入环境,易于接近创作本能的方式。

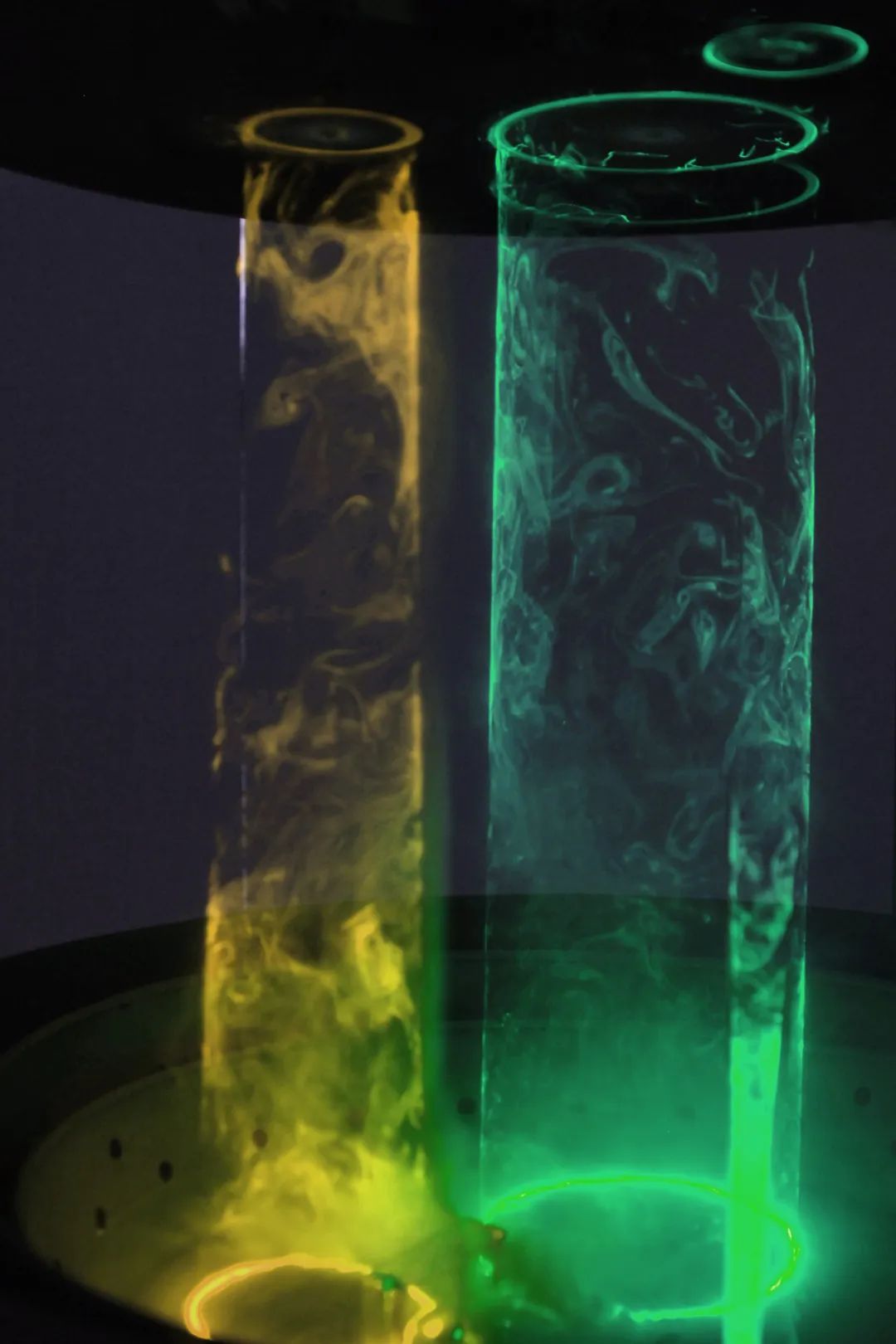

郑靖作品:《浮动》

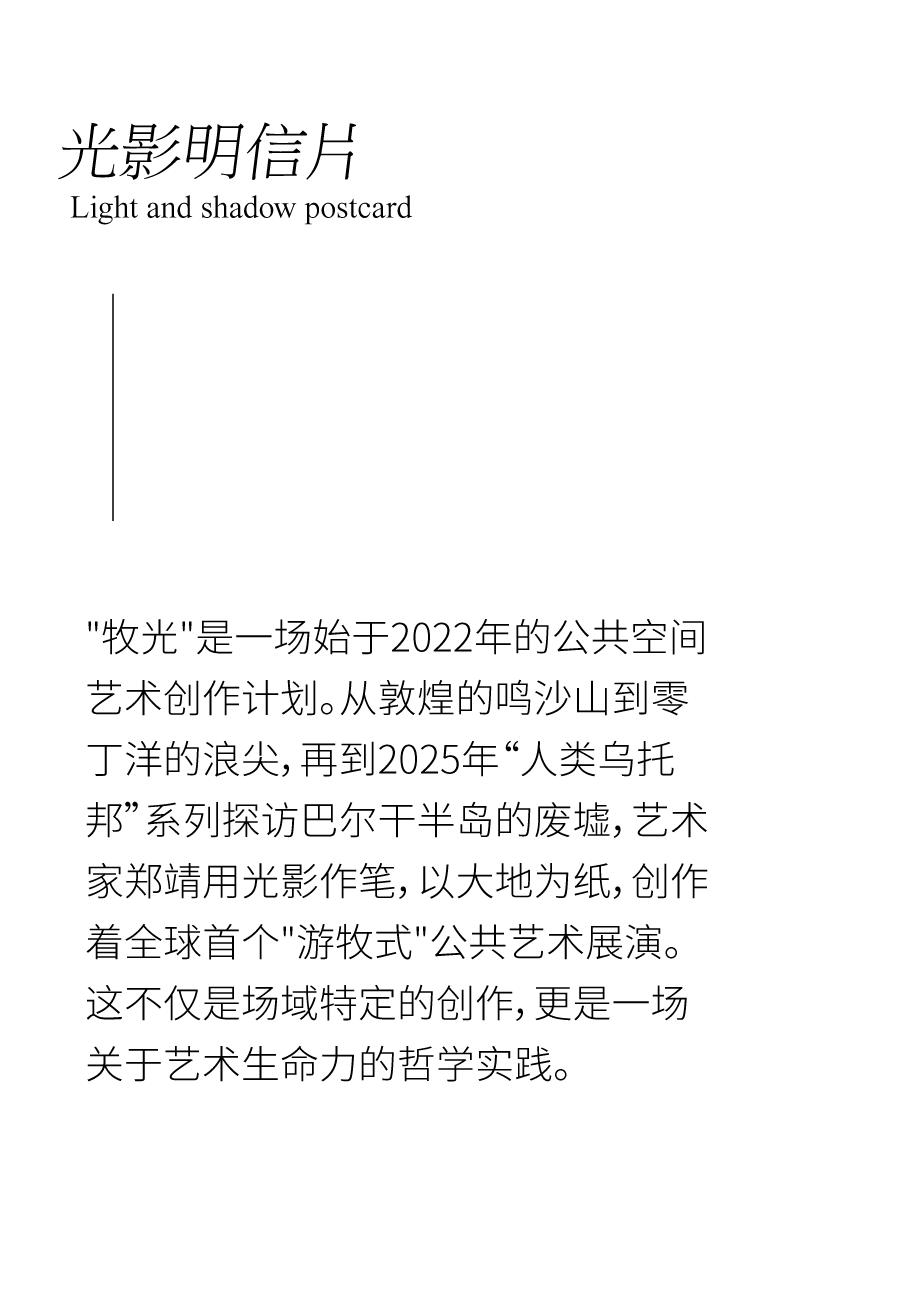

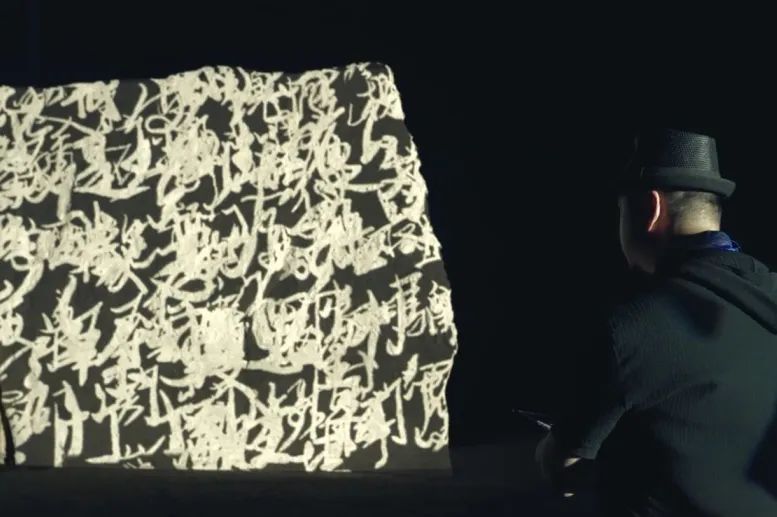

“光”成为了众多媒介中最能体现他浓烈个人风格的,2022年开启的牧光计划则尤甚——穿梭在戈壁、海洋、冰峰等不同的场域中,郑靖的创作和展演呈现出意想不到的快节奏和即兴特质,与一般都市中的项目形成鲜明对照。他会为自己设置一些游戏规则:比如每次展演之前只留一天的勘察和调试时间,第二天实施计划,第三天就离开,不给时间留下磨灭新鲜感

这座1960年代的二战纪念碑,曾是苦难时代英雄主义的象征。如今已是当地人的婚礼圣地。"意义的转变本身就是艺术。"郑靖说。他放弃了预设的严肃叙事,让光影随着新婚夫妇的笑声流淌。

“人们淡化它对于战争伤痛的抚慰,关注它的造型美学本身,”他说,“既然背景已经完全蜕变,即使没有提前实验的时间,我也会调整创作的方向”。于是,那晚的“胜利之翼”不再是冷峻、硬派的无声宣言,它不对称的翅膀披上一片光幕,见证成为共同语言的爱,连结人类与星球。

这是发生在2025年2月,郑靖 “牧光计划·人类乌托邦系列”最新一站的现场,也是艺术家一场关于公共艺术意义的重新探讨。他相信,公共艺术不仅仅是被摆放在城市里的物件,更是一种能够流动,被重新书写的存在。艺术家所能做的,绝不止于定义一个空间,而是在空间中为公众制造艺术的遭遇。

时间倒退二十年,郑靖还是中国美术学院雕塑系的一名本科学生,按部就班地学习如何用石膏、木头、金属等介质实践造型美学的研究。他喜欢雕塑的力量,也沉迷于形体背后的空间秩序,但总觉得有些疑惑:“难道雕塑只能对应这些固体材料吗?”。

他觉得雕塑应该是一个空间的艺术,不该局限在固体的加减法造型手段上。在固体之外,声音、气味、光以及水所代表的流体,都可以构成媒介来完成一个空间艺术的创作。

2002年学校公共艺术系的成立,为刚刚留校任教的郑靖打开了一扇新的大门:艺术可以离开白盒子空间,走向城市和街头,被风吹日晒,融入普通人的日常生活。公共艺术的定义并不像传统的艺术专业那样,局限于某种特定的材料或媒介,而是关乎人与空间的互动。虽然国内相关领域的建设还很稚嫩,但这股兴奋劲儿让他开始投身景观装置、城市空间项目,试图找到属于自己的表达方式——经验累积起来的他也逐渐将自己的研究方向聚焦在“非固体媒介”的创作上。

可现实境遇并不像语言那般甜美。公共艺术项目并不总是自由的,它们往往需要服从于城市规划,满足甲方需求,被纳入政策框架。能够激发他热情的初衷,在真正实践时,被繁琐的审批、施工流程及预算限制折磨也是家常便饭。他意识到许多项目正在难以避免地走向“美化”和“装饰”,艺术家天然的敏锐和冲动,就在层层规则包裹下慢慢消解。

公共艺术的“公共性”到底是什么?如果它只是被放置于公共空间的一件作品,像白墙上的一幅画、橱窗里的一把椅子一样,那就只是单纯的物化方式。郑靖渴望更自由的形式,一种能够真正融入环境,易于接近创作本能的方式。

“光”成为了众多媒介中最能体现他浓烈个人风格的,2022年开启的牧光计划则尤甚——穿梭在戈壁、海洋、冰峰等不同的场域中,郑靖的创作和展演呈现出意想不到的快节奏和即兴特质,与一般都市中的项目形成鲜明对照。他会为自己设置一些游戏规则:比如每次展演之前只留一天的勘察和调试时间,第二天实施计划,第三天就离开,不给时间留下磨灭新鲜感受的机会,退场有时比在场更有力量。

“(光)是便于携带的”,郑靖质朴地总结他作品中光的效用——它不占据物理空间,却能在绝大部分地方发挥作用;不会留下痕迹,却能用一点点能量影响一个大空间的感知。光是转瞬即逝的、即兴的,符合他一直在寻找的创作状态:让艺术和观者偶遇,不必固守形式,在控制和失序之间把握绝妙的平衡。

城市中的人们越来越容易接触到各种各样的公共艺术——高楼广场前的大型装置、公园里抽象的雕塑、商业区精心设计的艺术角落。它们色彩亮丽、造型吸睛。但人们难免质疑:这些作品真的在“发生”吗?或者它们只是武断地被安放?

郑靖曾把许多公共艺术项目形容成“城市软装”,它们装填了物理空间,却没有真正进入人的生活空间。他更愿意用“空间诗学”来形容自己对公共艺术的理解。诗歌的美妙之处在于不会把一切都说尽。公共空间中的艺术项目也可以类比诗学,比起明确的功能性,他更倾向于留白,让作品成为未完成的句子,让观众用自己的经验去填补,进而获得独特的感受,才能达成更重要的社会使命。

作者:郑靖

作品材料:合金/镜子/LED灯/光敏组件/投影仪

尺寸:可变

声音来源:孟京辉/黄磊/ 史航/老狼/陈明昊/刘畅/梅婷

作者姓名:郑靖

作品尺寸:120×120×240 CM

作品材料:木/光媒影像等综合材料

创作时间:2002

作品获“王嘉廉优秀创作奖”

中国美术学院收藏

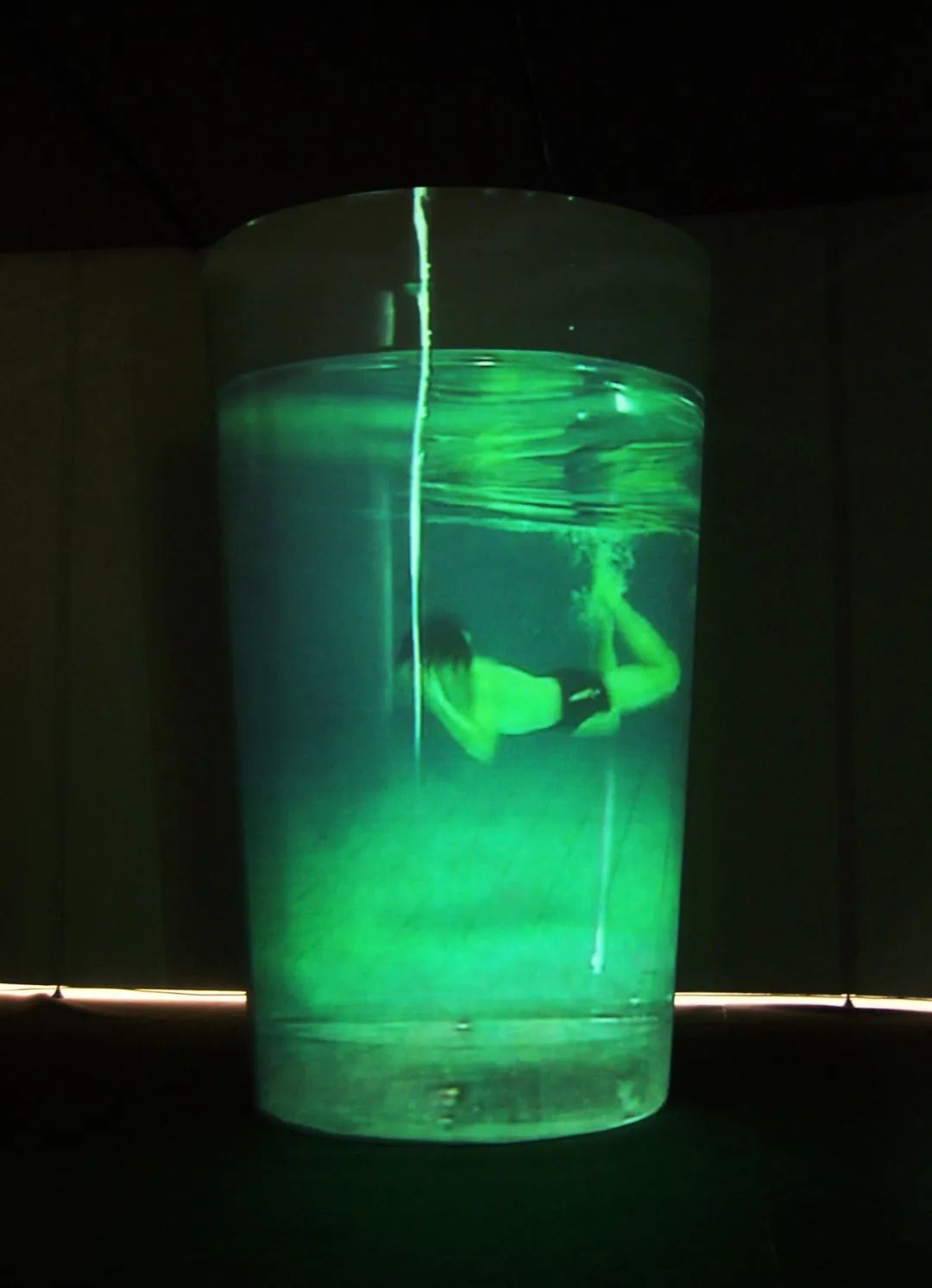

作者姓名:郑靖

作品尺寸:700mm×500mm×700mm

作品材料:水/水下灯光/潜水泵/树脂/不锈钢

创作时间:2007年

牧光计划-零丁洋-蚊尾洲

随着技术的发展,公共艺术的表达手段越来越丰富。从投影、互动装置,到AI生成艺术,科技带来了无限可能。但郑靖始终保持警惕——技术是工具,还是限制?

他不排斥科技,但他更在意的是,科技如何为艺术赋能,而不是让艺术沦为技术军备竞赛的门面。在“牧光计划”中,他既使用投影设备,也尝试用自然光源,还计划着去和海洋中的“蓝眼泪”互动,和北极圈的极光共创。

从某一个角度看,艺术发展的过程就是艺术家和媒介不断抗衡的过程。任何一种媒介都有它的优势与弊端,而艺术家始终在斗争的过程中探寻这个极限和边缘,所以才能呈现出如此丰富,不断演化的艺术手段和结果。

牧光计划-零丁洋-风暴角

郑靖在雅丹地貌的思考

郑靖的艺术创作逻辑有很多值得反复品味的特质,他喜欢选择在一些具有厚重背景的环境中创作,但介入的方式其实相当温和,并且暗暗拒绝着被那些自然奇观和前人遗迹的浓厚氛围所裹挟,陷入理所当然当然的宏大叙事。他施展写意、流畅的表达,执拗的对抗被藏在他团队的肉身与时间、天堑和突发事件的背后,酝酿出更私人的联结,供观者再创造并继续传递出去。

牧光计划-敦煌-雅丹车行牧光

“牧光”能使人联想到丹麦艺术家奥拉维尔·埃利亚松(Olafur Eliasson)的部分作品,虽然两者都在玩味光影或水、气体等非传统媒介,但相比埃利亚松对于特定场域和点位的精心控制和设计以求绝妙的感官体验,郑靖对于地点的严格筛选则有点“醉翁之意不在酒”,只是作为他游戏规则中人类史大背景的一环,提供了游牧的舞台。这种极度个人化,没有确定解读方式的表达映射着某种时代精神:身处加速发展的洪流中,人们都需要在这个星球的不同角落间寻找自己的位置,无论以何种面相。

牧光计划-玉门关-现场光摹写

郑靖指导学生创作实践

在创作之外,郑靖还在教学一线深耕多年。对他来说,艺术与教育是相辅相成的,一场展演可能是个人的表达,但课堂上的交流,却能让艺术的思考延续、发酵。

“艺术不是静态的,它是一个不断发展的过程。”他说,“作为老师,我既在传授经验,也在和学生一起重新认识世界。”

教学中的郑靖

他推崇中国美术学院的“哲匠精神”,艺术不只是灵感的产物,思考的深度和实践的反复打磨不可或缺。许多年轻创作者在狂乱的信息流中迷茫,急于找到风格、做代表作,而"真正的创作始于'停下来'的勇气,在这个每秒都在刷新的时代,艺术要教会我们的,恰恰是如何与时间温柔对峙。

郑靖与学生进行创作探讨

牧光计划-敦煌-和仓城现场光绘

无论出于何种原因,公共艺术的存在范围正在不断扩大。或许你出门经过的街区一角,或是短暂停留的商圈中庭,都会有某种醒目的装置。但它们真的参与了你的生活吗?又为你带来了几秒钟的艺术体验?

相信郑靖的游牧和思辨,为我们带来了值得慢慢琢磨的提示。真正的艺术并不一定要被精心安置于展馆中,它们可以出现在不经意的瞬间邂逅中。当我们少一点衡量的目光或对秩序的执念,把偶然性纳入体验和欣赏的范围,允许自己经历一场微观的“光影游牧”,或许能感受到与某个公共空间,乃至于星球更深的链接。

牧光计划-敦煌-和仓城现场光绘

2022年,在敦煌展演的最后一站鸣沙山,郑靖本希望利用直升机呈现磅礴的沙海。首日的准备顺利,但也有隐忧——当地人说此处经常发生沙尘暴,不过每一次沙暴来临前都会收到气象预警。可次日,规模可观的沙尘暴毫无征兆地在敦煌地区生成,直升机无法起飞,之前设计的效果也不可能实现。郑靖却笑着说:“最后呈现的时候,只有骆驼是前一天准备好的……可遇不可求、超出预期的部分,也是牧光计划最诱人的地方”。

这大概也是被创作者被预设和算法框定的二零二零年代中,一种渐渐被遮蔽的稀缺理想主义。这何尝不是另一种意义上的乌托邦?

牧光计划教会我们的事:

1.比创造更重要的,是发现

2.所有场地都有它自己的声音

3.最好的技术是让人忘记技术的存在

4.艺术不是答案,而是提问的方式"

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号发生FASHENG ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。