- 0

- 0

- 0

分享

- 目标TARGET专访|王之纲:电子荒原上的未来考古

-

原创 前天

从北京冬残奥会上,以“同心圆”诠释人类命运共同体的理想;到在阿那亚海滩,用光影编织《沉默的独白者》叩问存在本质;从北京艺术与科技双年展(BATB)参展作品《图恩格尔》中,令废弃电子元件重焕诗性生命;到在戏剧舞台上,重构虚实交错的时空经纬——艺术家王之纲始终以“游牧者”的姿态,打破艺术与科技、工科机械与人文哲思的楚河汉界。教授?策展人?视觉导演?他拒绝任何标签的规训,二十年创作轨迹横跨公共艺术、舞台视觉与科技装置,每一件作品皆是向世界袒露的真诚独白。当AI与元宇宙掀起认知革命,他选择成为双向摆渡者,让科技生长出人文的根系,令艺术焕发理性的微光。

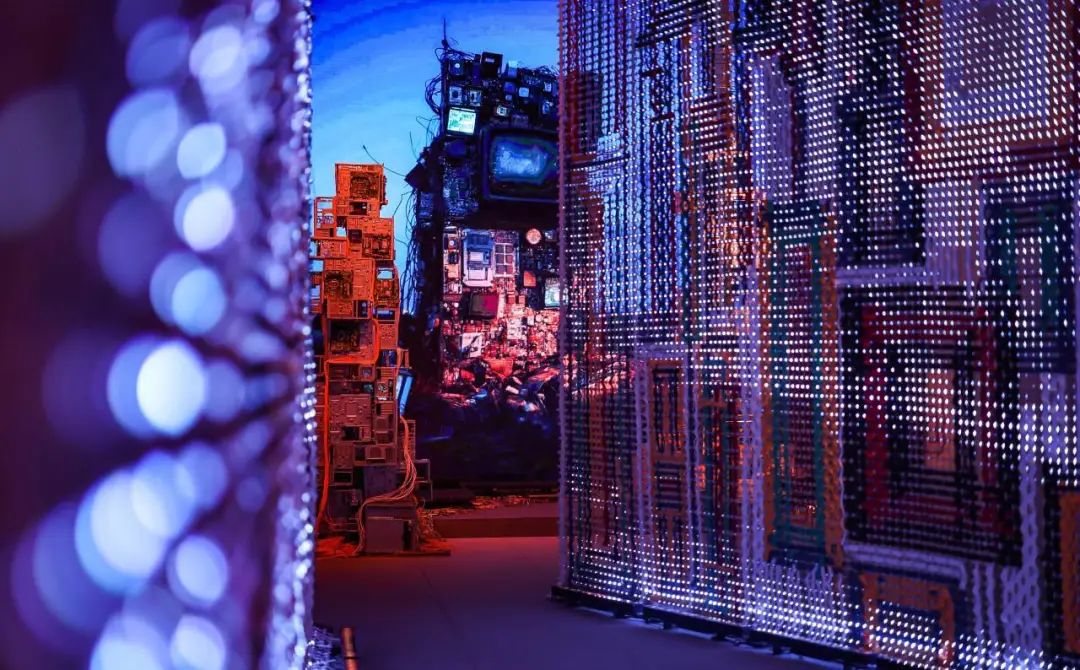

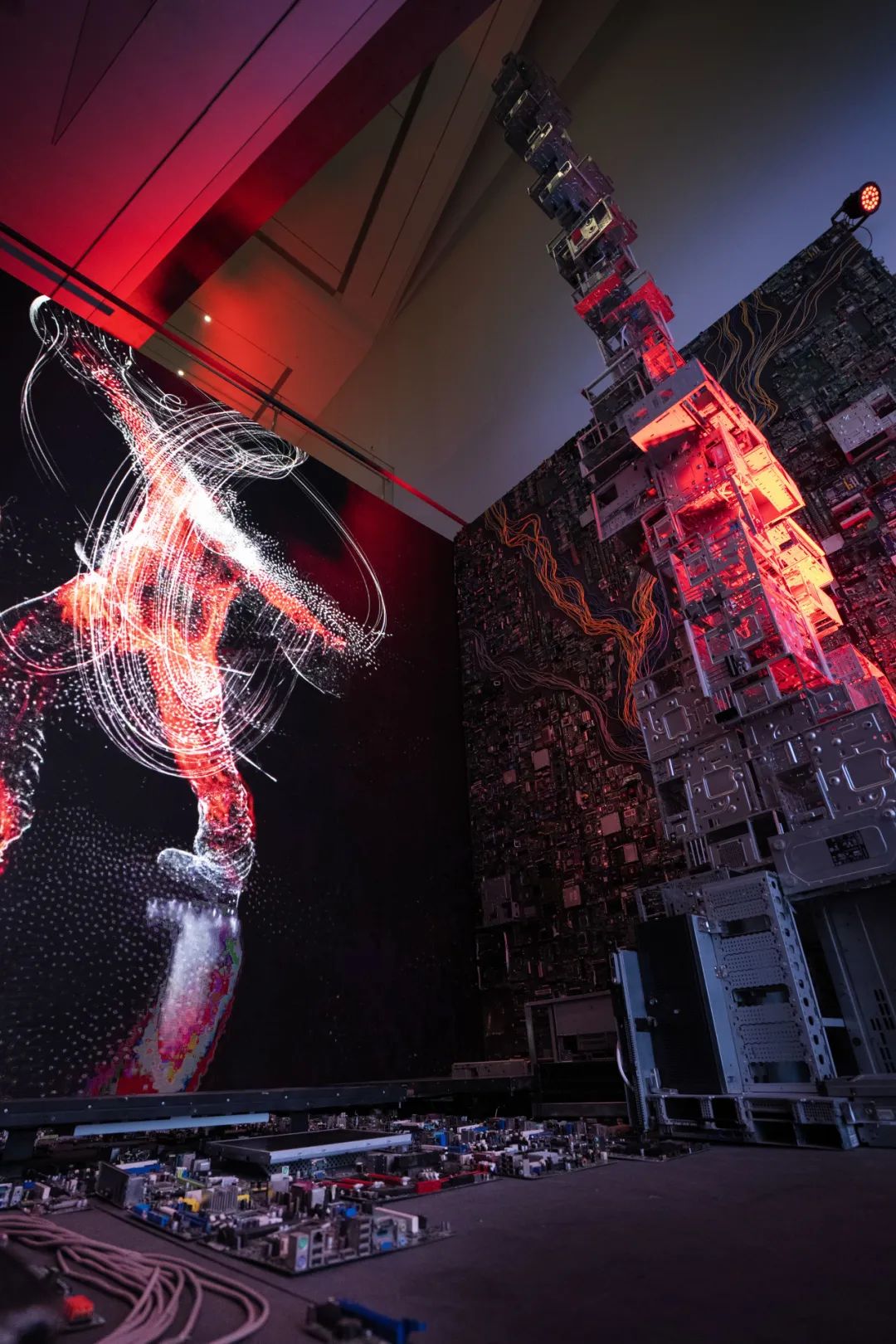

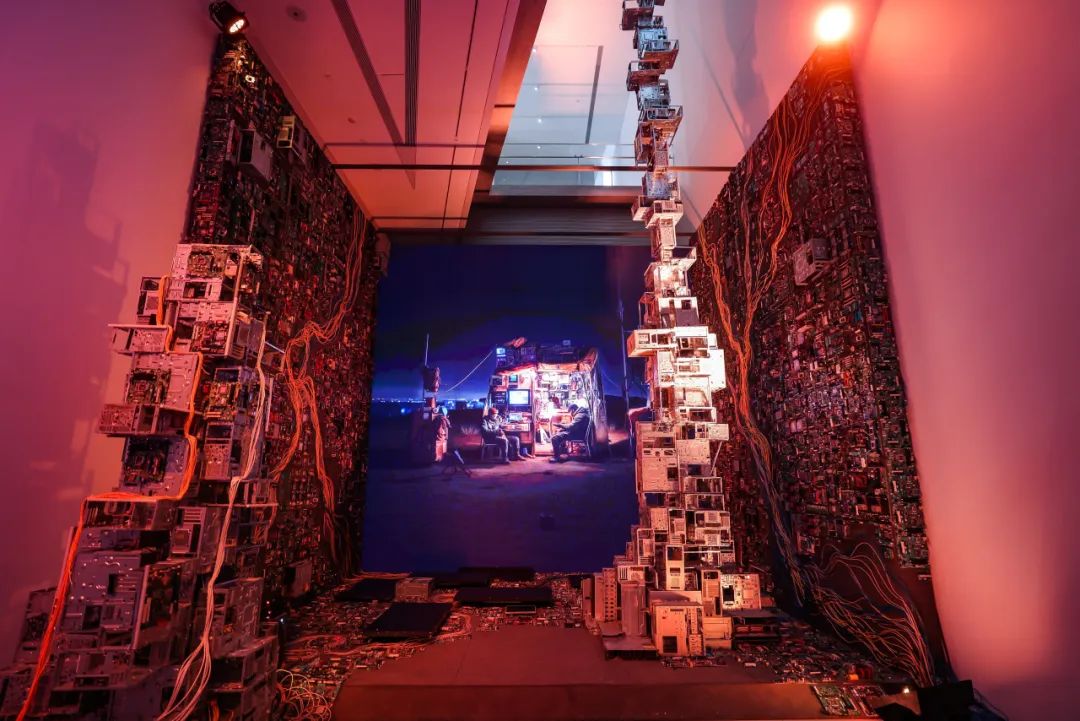

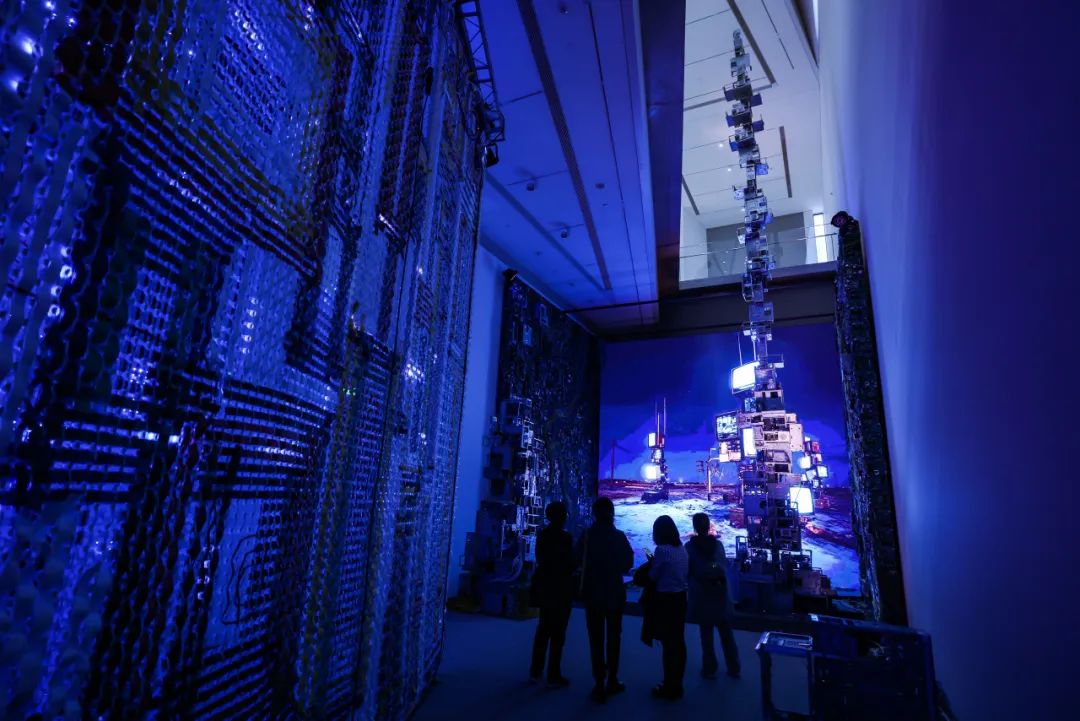

在北京启皓艺术馆B1展厅,王之纲的新媒体艺术装置《图恩格尔》成为焦点。展厅的中央,一根高达12米的金属图腾柱直刺穹顶,表面覆盖着数千块废弃电路板,宛如鳞片。观众穿行于破碎的CPU芯片与内存条之间,光纤和数据线如藤蔓般盘绕其间,四周投射着AI生成的影像,仿佛进入了游牧的幻影世界。这座装置将电子废墟与虚拟影像交织,呈现出一个充满未来感的“考古现场”。

《图恩格尔》在蒙古语中意为“回声”。这座图腾柱像是被遗弃的文明遗迹,又仿佛从未来传来的警示碑。它由清华大学报废的500台电脑拆解重组而成,主板被碾碎成粉末,硬盘成为骨架,裸露的芯片仿佛散落的遗骨。王之纲回忆起二十年前自己组装电脑的情景:“那时追求性价比,电脑都是自己组装,零件坏了可以修,但今天,技术迭代速度如此之快,一台电脑的寿命不过五年,随即被碾作尘土,连悼词都来不及写。”对王之纲而言,技术的快速迭代引发了对工具变迁的深刻反思:“当曾经珍视的硬件变成电子垃圾,技术究竟是人类文明的阶梯,还是加速遗忘的推手?”

王之纲的探索并不仅限于《图恩格尔》。在2023年阿那亚戏剧节,他便用废弃的电脑主板创作了名为“FEEDING ME”的金属人形雕塑,表面覆盖着废弃电路板,胸口的空洞露出内部缠绕的数据线,仿佛是生命的脉络。海风轻拂,雕塑发出细微的摩擦声,带领观众进入深深的沉思。王之纲坦言,拆解这些电脑时,他常觉得自己是在肢解一个生命体:“主板像血管,散热器像肺叶,风扇像心脏。”他曾尝试修复一台老式台式机,但发现它的系统早已无法支持现代软件。“技术的‘死亡’并非由故障引发,而是因为它变得过时。”

作为中国新媒体艺术领域的先锋人物之一,也是最早探索CG动画与虚拟现实的“技术派艺术家”。王之纲出身工科,却始终保持着对人文温度的敏锐感知。他自称为“数字领域的游牧者”,而这一身份背后隐藏着二十年自我觉醒与迁徙的历程。

20世纪90年代末,王之纲在清华大学精密仪器与机械学系攻读本科时,对建筑产生了浓厚兴趣。王之纲认为,建筑不仅是空间的艺术,它还融合了工科与艺术的双重表达。这一理念影响了他后来的作品创作,也促使他后来转向数字艺术,成为国内最早探索CG动画与虚拟现实的艺术家之一。他的很多作品都是将建筑投影与文化符号结合,如“第四届世界剧场设计展投影金奖作品《Luxor In Reflection》”以及西安城墙永安门的大型光影秀《长安颂》等。

研究生阶段,王之纲开始将计算机技术与艺术表达结合,尤其在动画创作方面深入探索。艺术理想是其内在的驱动力。而后,他又与多位先锋戏剧导演展开合作,这些跨界的合作让他对表演空间有了更为丰富的理解。他将媒体技术应用于戏剧叙事,为传统的舞台表演注入了新的活力,拓展了戏剧的维度。

2016年,王之纲成立了清华大学新媒体演艺创新研究所,担任所长,专注于跨学科的数字艺术研究。他表示:“技术赋予我构建作品逻辑的能力,而艺术驱使我去思考‘我们为何需要这种构建’。”2019年,他参与了孟京辉导演的沉浸式戏剧《成都偷心》,通过动态影像打破了传统戏剧的线性叙事,创造出多线程的感知空间,将数字艺术融入戏剧叙事中。2023年,王之纲再次突破界限,与孙瑜携鱼果文化科技团队,在阿那亚戏剧节上为观众呈现了随境影像作品《沉默的独白者》,通过将影像投射到海边礼堂,结合建筑、音乐和光影,创造出一个充满活力的“活”剧场体验。

王之纲认为,新媒体艺术不仅仅是炫技,更应当打开观众的感知通道,让他们体验一个立体、动态的世界。他不仅是技术的应用者,更是用数字艺术表达情感与思考的艺术家。在他的作品中,技术与人文交织,既是对技术本身的反思,也是对人类情感、历史与文明的深情呼唤。

近几年,王之纲不断用他独特的艺术语言诠释着人与技术之间的复杂关系,探索着如何在技术的浪潮中安放人类的文明。他说过:“在这样一个技术驱动人类发展的时代,如果不用技术的语言去反映社会现实,不用技术去追问我们的生活状态,作品可能往往是空中楼阁。”

但是最近他又在筹备一个“反科技”项目——无动力儿童乐园,计划用回收材料制作攀爬架、迷宫等设施,融合艺术装置与自然景观。他认为:“科技不一定非得是屏幕和芯片,它可以是木头接榫时的摩擦,或是孩子们在攀爬时的重力体验。”这一项目体现了他对公共艺术的追求:“艺术不应仅仅存在于美术馆,而应融入日常生活。”

面对AI的迅猛发展,王之纲保持开放但审慎的态度:“科技赋予人类‘超能力’,但也让我们陷入更深的孤独。”他认为,AI可以替代技术的执行,却永远无法替代创作中的“人性痕迹”。他常用AI生成草图,但始终坚持亲自调整每一细节:“微小的偏差才是人性的痕迹。”

王之纲深感年轻一代对工具的过度依赖可能会削弱创造力。他指出:“如果连观察与试错的过程都被AI省略,创造力将沦为流水线上的产品。”在清华美院的课堂上,他鼓励学生们使用最原始的定格动画技法进行创作,体验那些看似笨拙的技术细节。王之纲认为:“只有理解技术的‘笨拙’,才能懂得它的珍贵。”

T 您出身工科,早期做机械设计、动画影像,后来进入到表演艺术,包括展览空间,甚至参与了像冬残奥会这样大型的文体活动,您是如何定义自己身份的?

王之纲 我常说自己是“数字领域的游牧者”,我的创作十分多元,参与的项目也非常丰富。我感觉自己就像是一个吸纳各种能量的体,不断将能量转化为创作的素材,再寻找合适的机会去表达。“游牧者”的身份象征着自由,尤其是在艺术创作上的自由。我不希望把自己局限于某一类型的艺术家身份,也不想让某个符号限制我的创作。

T 您如何理解“技术”与“艺术”?作为一名“技术派艺术家”,您如何看待技术与艺术的关系?

王之纲 工科背景影响了我对技术的理解。我认为技术既是工具,也是一种社会的驱动力,尽管它常常被隐性化,成为社会的底层结构。对于我来说,技术不仅是表达手段,也是语言、内容及其实现的主体。我希望通过技术揭示社会运作的规律,帮助公众更好地认知我们当前的时代环境。

至于艺术,叙事是我创作的核心。我第一次接触到数字艺术和动画时,就被其独特的叙事方式深深吸引。动画作为一种艺术形式,包容性强,可以通过多种方式构建世界观,从定格动画到计算机图形,再到现代3D动画,这种跨界性是我所钟爱的。后来,我逐渐接触到戏剧,它为我打开了新的创作空间。在与孟京辉老师的合作中,我们将动画与戏剧结合,创造出了有趣的舞台效果。在此过程中,技术更多是在幕后发挥作用,我更关注叙事本身,及其能否在观众心中产生共鸣。创作对我而言,不仅仅是形式的堆砌,而是与观众之间的交流。艺术的公共性至关重要,它能让不同层次的观众产生共鸣,而不仅仅展示个人艺术体系。

T 如今,您又从戏剧舞台转向了更个人化的艺术创作,为什么?

王之纲 起初我的创作更多是集体艺术,像戏剧、电影和大型活动,这些作品都是团队合作的结果,紧密的配合激发了强烈的创造力,这种体验是无法替代的。然而,随着时间的推移,我发现自己开始倾向于独立创作。我一直认为自己善于合作,能够提升作品的层次,但随着与其他艺术家的合作,我的表达欲望逐渐积累,形成了自己的艺术诉求。

当它积累到一定程度时,我开始感到“溢出”,像一个容器,吸收了足够的能量,意识到可以尝试做一些属于自己的创作。《图恩格尔》的创作灵感就来源于一个偶然的机会。当时,我正在做一个为戏剧创作的雕塑装置,经过反思,我将其转化为独立作品。我并没有严格的创作计划,而是通过日常的积累和思考,在合适的时机将这些想法呈现出来。

我相信,技术与媒介的结合,特别是艺术创作中的技术应用,能带来更多表达的可能性。艺术应具备反映社会共性与激发人类思考的价值观,这对我来说非常重要。

T 您的作品《图恩格尔》在启皓美术馆展出,该馆由安藤忠雄设计,非常特别。您如何看待作品与空间之间的关系?

王之纲 起初,策展人建议我将这件作品放在二层,因为人流较大,但我最终选择了B1展厅。因为《图恩格尔》需要一个特殊的三角形空间,且高度要求较高。我设计了一个12米高的柱子,虽然增加了难度和成本,但我希望作品能穿透空间,形成强大的象征性。

当我走进展览时,看到如峡谷般的结构,仿佛一颗松树刺穿笼子。这种布局给观众一种目标感,激发他们对地下空间的探索。从二楼俯瞰的效果也非常有趣,尤其是孩子们的反应,让我对空间和作品有了新的理解。

艺术创作和建筑空间的碰撞,尤其是装置艺术,常常带来挑战。在布展过程中,我与同样参加了这次双年展的叶锦添老师探讨了如何突破空间的限制,让作品更好地表达创作意图。通过这次展览,我深刻体会到艺术不仅在作品本身,还在于它激发的能量和变革。当作品突破某个阈值,真正释放出来时,那种能量才得以完整体现。我个人不太喜欢作品被包裹在安静的空间里,而是希望它能够突破空间的限制,释放更多的可能性和野心。

《FEEDING ME》,王之纲,280×63×84cm,2023年,图片由艺术家提供

T 您之前的作品《FEEDING ME》和这次参展的《图恩格尔》都使用了废弃的电子产品作为材料,为什么?

王之纲 的确,它们都使用了废弃的电子产品。《FEEDING ME》是一个人形雕塑,但并不恐怖,更多的是一种危机感。当时,它放置在海边。海给我的感受并非纯粹的愉悦,而是一种孤独感,这让我想通过装置表达人工智能崛起所带来的危机感。

十几年前,我还在用计算机作为传播工具,那时的计算机硬件几乎全都要自己拆装,那个时代的人们对计算机有更深的理解,而现在的计算机用户大多是买整机、用笔记本,很少关注内部构造。那时我们为了做三维渲染,可能会在吃一顿好饭和买一个更好的内存条之间做选择。这让我思考,随着技术发展,最先进的工具如何被淘汰。当它们的功能完成后,它们就成了“遗产”,是时代的尸体。它们的功能依然存在,但已经不再被需求了。我觉得这是一种失落感,像对生命的叹息—我们创造出来的工具最终也会消逝。

这种消逝让我联想到工匠和他们的工具。从古代的木匠到现在的科技工具,工具对他们而言,比作品更为重要。作品只是工具使用后的产物,而工具本身却承载了匠人的记忆和情感。这也是我制作《FEEDING ME》时的动机之一。工作室里那些废弃的机箱,我一开始舍不得扔,后来就把它们拆解成一块块的,最后将它们拼接成新的作品,这个过程对我来说非常有意义。

T 当您将废弃材料转化为艺术作品,是否感受到它们焕发了新生?

王之纲 从情感角度看,当这些材料的原始功能消失或不再被需要时,它们应该有更多的表达自我的可能性。通过将废弃物重新创作并展示给公众,它们展现出全新的面貌。我认为,艺术有教育功能,它揭示了世界的运作规律,或者至少展现了世界的本质。如今,很多人接受的信息是一个最终的结果,但没有去探究这个信息背后的形成过程。艺术有责任以锐利的眼光揭示这些深层次的东西,这是每个艺术家创作的一种方式。

T 在如今的AI时代,很多人快速获得结果,但却忽略了探索的过程。这种趋势让人担忧,似乎是工匠精神的流失,您如何看待这个现象?

王之纲 人工智能对世界的改变是不可逆的。与AI接触后,我和它的关系变得非常复杂。在艺术创作中,我与AI一起创作,它不仅像老师一样提供我原本不知道的知识,像书生一样帮助我整理资料,甚至有时像对手挑战我的思维方式。这种博弈与创作的过程,我感到非常有趣。但是,AI的强大能力确实让我担心。因为它能取代许多归纳整理的工作。我有时刻意避免过度依赖它,因为它确实能做许多我们曾经认为需要人类智慧才能完成的事情。

在艺术创作和设计过程中,我们需要思考AI无法替代的部分。AI让艺术创作面临巨大的挑战,但也促使我们重新思考创作的真正价值。艺术不仅仅是技术的运用,它更多的是思维训练和创造力的积累。创新源于对过去知识和经验的积累,才能理解什么是创新。没有这些基础,我们无法创造新的东西。尽管AI带来了便利,它也迫使我们思考自己作为人的价值,激发创造力。这个时代的巨大变革要求我们反思自己,我们不能因为有了AI就抛弃传统技能和思维训练。否则,过度依赖AI可能会妨碍创造力的发展。

T AI的发展提升了工作效率,同时也带来了压力和挑战。教育领域也面临重新思考的时刻,尤其是AI的影响下,教育的本质和目标可能会发生变化。您怎么看?

王之纲 在AI的影响下,教育必然会发生巨变。AI的优势之一在于它的系统性,它能拓展知识的深度和视野。过去我们要找到某个领域的专家,需要耗费大量时间和精力,而现在AI能迅速提供大量基础信息,帮助我们快速了解某个领域。之后,我们可以基于这些信息深入研究,查阅专业文献,甚至联系专家。这样,教育的自主性增强了,每个人可以根据兴趣和需求选择学习内容。

然而,我们也要警惕AI的机械化倾向。如果AI仅仅是工具,而不是思考的伴侣,那将是悲哀的。AI的核心价值应当是提升人的创造力和思维能力,而不是让人对机器产生依赖。因此,在这个快速发展的时代,我们要确保自己不会被机器化,反而要利用AI的力量,激发更多创造力和思想的火花。教育的本质应当是培养独立思考和创新能力,而不仅仅是知识的积累。

T 您的作品《图恩格尔》还引发了环保人士的关注,“环保”是否也是您想要讨论的话题?

王之纲 环保是我们对世界的态度,也是对可持续发展的关注。现代产品越来越复杂,如手机,它包含了成千上万的零件和材料,但人们通常只关注功能的增强,而忽视了产品废弃后的处理。电子废弃物的回收问题存在已久,但回收率仍然很低。例如,2022年全球产生了6200万吨电子垃圾,其中只有20%被回收,剩余的大部分堆积在家中或仓库,影响环境。

我们不应仅关注产品的生产,还应关注它们的“后半生”,即废弃后如何处理。艺术创作中,我将废弃物重新利用,展现其新的生命力,同时也提醒公众关注我们对资源的使用及其后果。

鱼果文化科技(E-GO)专注数字视觉创新十五年,践行“Art+Technology”的行业标签,用“科技与艺术的融合,创造新的感知和体验”的设计理念,引领创意创新与文化传播。

Specializing in digital media vision creation for over ten years, Beijing E-GO Culture and Technology Co.,Ltd devotes in combining and integrating art and technology, working diligently in creating new user experiences and perceptions. E-GO aims to always lead innovation and shape culture-exchange, in the best way we know how.

北京市海淀区学院路甲5号768设计创意产业园C01

Block C01,768 Creative Design Industrial Park,No 5 Xueyuan Rd,Haidian District,Beijing,China

Tel: +86.10.82810800

Web: www.e-go-cg.com

Email:ego@e-go-cg.com

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号鱼果文化科技 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。