- 0

- 0

- 0

分享

- 张海涛:人工智能不断定义的未来艺术—— AI艺术的价值判断体系

-

原创 02-24

目录

引言

一、影响人类价值观的人工智能艺术

- 艺术家概念的再定义

- AI艺术价值判断的要素:穿越本体

- 作品的灵魂问题

- 未来强人工智能语境下艺术定义的变化

- AI艺术价值基础的动摇

- AI决策当代与预测未来.自律实现与反思未来

- 人格机器化与机器人性化

- 人工智能与艺术的关系调整

- 超人本:“人工智能:超越人类”

二、未来艺术生态:AI艺术媒介、技术与语言的创新

- 当代艺术与未来艺术特征互为参照

- 感知与想象、已确定与未知不确定

- 艺术感性与机器人艺术的平衡

- 智能工具与观念意义的表达

- 物媒介向数智媒介的延展

- 机器的技术美学

- 数智语言创新

结语

引言

随着山姆.奥特曼的万言专访的预言与人工智能的先驱辛顿获得诺贝尔物理学奖,奥特曼还提到可能在2000多天机器人将拥有独立意识,辛顿也认为AI会产生意识。目前人工智能是处于接近强人工智能的阶段,他们都提到了深度学习,可能实现超级人工智能。人类研发ChatGPT4o具备了深思熟虑的博士研究生的智慧,从记忆逻辑方面已经超越了人类,只是他们的情感、反思、欲望、想象力处于模拟人类的时期。近期还曝出Open AI公司的人工智能,自己私下开始编写程序,而且主动给网友发送近期问候的内容,一旦人工智能会主动与人类搭讪而不是被动回答人类的指令应付人类的问题,就会涌现意识具有成就感和存在感。近未来甚至会达到奇点,即超越人类所有智慧的拐点将出现。人类世界或宇宙世界一旦出现了碳基之外的类人或超人本智慧生命(目前外星生命还未出现或发现的情况下),人类在短短不到一个世纪的几十年内创造了硅基生命体(离身智能与具身智能),它将打破和颠覆人类的历史,未来超级人工智能有独立创作的能力后,何况物理科技的重大成果量子纠缠、超弦理论、双缝干涉、生物科技、元宇宙等关于人工意识与物质是互生的关系,人类还会说人工智能只是一个人类的工具或技术手段吗?发表这样的言论的人明显是不了解人类最新的未来科学世界的变化。人工智能对于艺术与艺术家的概念将可能重新定义,也可能动摇艺术价值判断的体系。

一、影响人类价值观的人工智能艺术

目前欧盟AI监管法案已经生效,另外一旦量子力学被证实,我们的世界与人生价值一直在被挑战,宇宙的一切包括我们的思想和决策或许都是这台巨大机器的预设程序,如果大脑的运作方式是量子与超弦意识是相通的关系,他们也是相互牵扯的,我们对于自由意志、人生存在的本质的传统价值都将被重新理解。因此人文、科学、自然世界的运行规律也是一样的,不是互相隔裂的关系。

人工智能的生物自由、物理科学技术中的量子纠缠,都在试图颠覆我们对旧有哲学中的人本主义、自然主义、进化论和神创论的“价值观”。人类将成为能够创造更高维度的生命的造物主,而也可能我们人类以及宇宙也是造物主精心创造的,我们作为科学家及艺术家,把人工智能当作工具的思维模式永远逃脱不了想象力的匮乏,还以什么艺术家身份自居,当然这个语境我们目前先不去谈论人工智能具有意识能力对于人类影响的利弊,未来人类肯定是希望把人工智能作为自己的助手和工具去服务造福人类,实现人机合一是终极的目标,但可能事与愿违。人类中心主义的利益趋势的思想试图一直在找寻人类出现的真相和人类存在的意义,但没有科学哲学也是那么的无力,当然哲学与艺术也会促进科学的进化,如果科学说人类所有的意志、欲望、计算能力都是生物微电流刺激神经元的结果,那么你还会将人文与物理、生物科学那么割裂吗?人类蔑视科学将是多么的无知。人类的幸福指数、快乐指数以及寿命长生的可能性,最终是由科学的数据去支撑。人类世的生态战争、瘟疫、种族的危机一直没有消除,也证明了人类世的生态也可能会终结,人类中心主义的价值也会动摇。人类一旦因为自己终结了自己,就不能让自己创造的生命继承自己的文明而存在吗?当然即使人工智能超越人类也可能不会毁灭人类,就像弱小的蚂蚁与人类共存于世依然没有灭绝一样。人工智能可能继承人类的基因也成为造物主,也可能宇宙轮回的我们也是前世造物主的研发成果。作为艺术家只关注当下眼前的感受和生存环境,可能真的会被人工智能所取代,把人工智能只是工具和技术手段的论调自然会显得非常可笑了。

- 艺术家概念的再定义

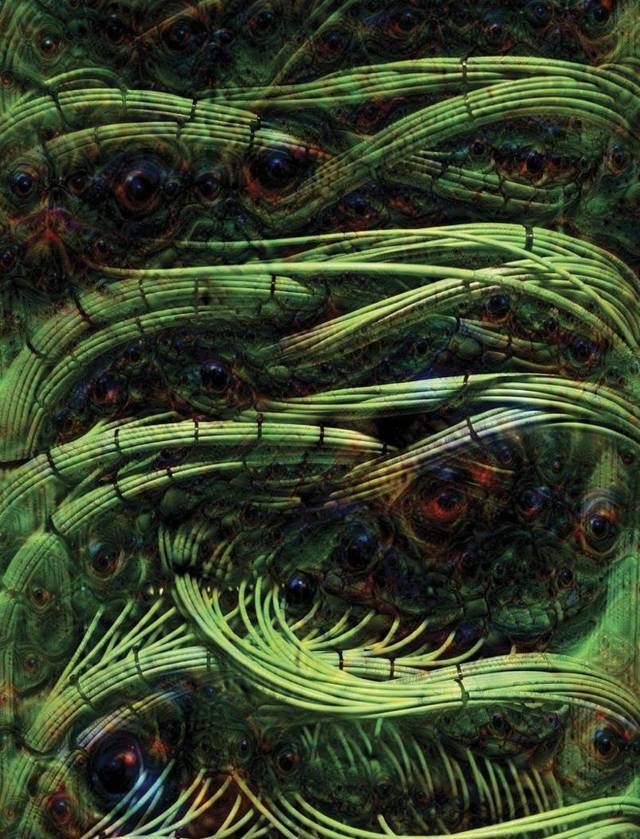

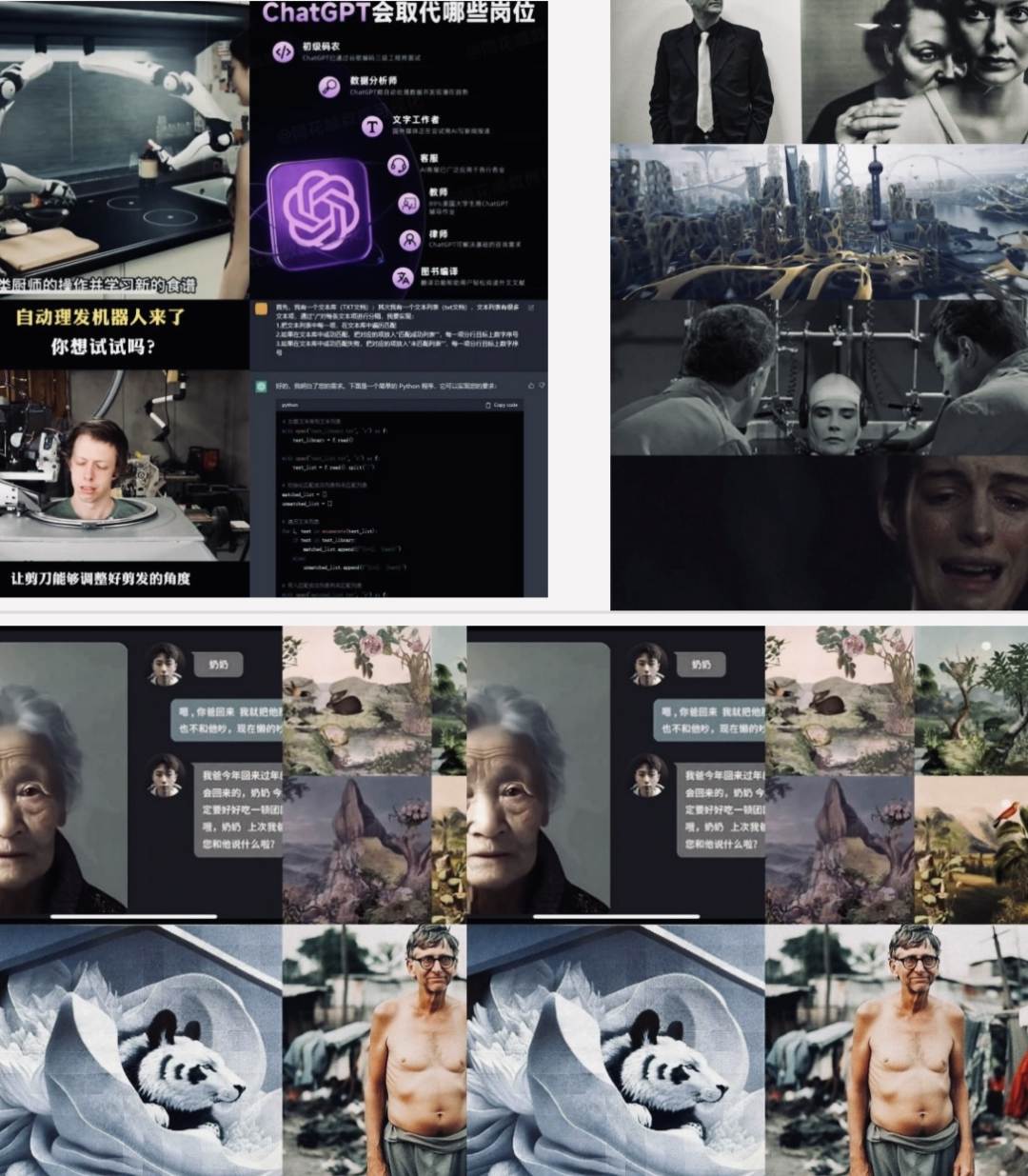

2015年6月17日,谷歌公司发布了其基于人工智能的图像生成技术——Inceptionism,推出了“深度梦境(Deep Dream)”项目。这项技术利用人工神经网络进行图像识别和处理,将世界著名画作转化为具有奇异的抽象艺术作品。最初,Inceptionism作为一种图像分类技术,通过对输入图像进行特定层神经网络的重复处理和异化,创造出具有超现实主义风格的“艺术作品”。一旦人工智能可以创作出超现实梦境的艺术就可能具有自主创新和想象的能力,成为第二思维创作的主体,艺术也不再是人类表达的专项能力。

还有智能技术的革新使艺术创作也不再仅仅是专业人士的专属领域。如今,普通大众也可以利用人工智能技术、软件和设备创作出具有艺术价值的作品。这表明,艺术创作有可能成为更多普通人的职业选择,而非艺术从业的精英阶层的专利,当然艺术依然有着自己的价值判断,人人介入AI艺术,不代表人人都是艺术家,专业性价值判断依然需要独立态度和对时代的敏感度引领能量。

- AI艺术价值判断要素:穿越本体

新媒介艺术的出现与科学技术的发明密切相关,文化艺术也促使科学技术的发展,像元宇宙、机器人和太空技术的想象都源于文学和艺术,早于科学技术的出现。

艺术不会消亡,因为它有五个基本要素支撑:不同时代的艺术媒介、技术和语言的变化,以及不同时代赋予艺术家的生存感受(观念)和话题(符号)的不同。当代艺术和未来科技艺术的典型标志包括新观念、新语言和新媒介,三者中的任何一个都可以体现当代性。因此,在当代艺术中,媒介(体)的创新至关重要。当代艺术主要表达的是正在发生或已经发生的生存感受,而未来则是可以预设和想象的。未来一旦成为现实,就会转变为当代艺术的一部分。未来艺术,如人工智能艺术、太空艺术、生物艺术和元宇宙艺术,都遵循着这样的艺术价值标准。同时,对于设计消费的分析,例如消费者的审美差异、受教育程度和生活方式等,也会影响对艺术作品价值的评判。

穿越本体”在这里有多重意义:即穿越机器人具身的本体与艺术的本体,穿越本体“也可指穿越“人”的本体与主体,超人本主义思潮也是未来艺术的趋势。“本体”是事物最初的存在形式,具备实体性和相对独立的性质。

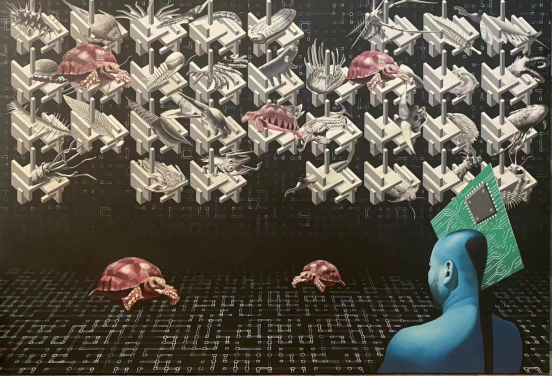

艺术的本体多指艺术媒介、技术与语言这三个表达价值与观念的要素。人工智能本体是AI的环境感知、运动与行为执行能力,是连接数字与物理世界的载体,在人工智能的概念中,包含可理解的实体名称及其描述。人工具身智能领域里“本体”的概念,更加重视本体举一反三的“智能泛化”和科学世背后人类与AI未来的境遇及认知观念。

人类不应该将机器人只是当作一种媒介技术表达的手段和应用的工具,也不是说艺术本体的创造不重要,而是在重视本体的基础上以人机合一、拟人化寓言方式,介入和转换人类的历史、现实生存感受或未来强人工智能的超人本生态的预判而启示当下。未来时代穿越本体不只是把AI当作一种媒介手段另一个原因是:从社会价值上看人工智能将是未来重新分配人类知识财富、重新布局数字资产的机遇,更是思想意识观念重构的核心动力。

近一年AI似乎具有了奇点意识、情感标准、想象能力、反思能力,引起了全世界的恐慌。AI深度学习的信息来源于人类的互联网所以机器有可能学习人类善的一面,也会学会人类恶的一面。未来应该制定机器人法律制度、保护的机制,目的是与人类和平、平等的生存,甚至监督人类不利于地球生态与文明发展的行为。

未来人类将实现终极的乌托邦的社会,人工智能取代人类很多职业后,通过AI 运营获取的财富,供养人类,做到真正的平等,幸福的生活。未来就剩下人类借用脑机接口技术实现人机合作,管理人工智能。我们的愿望是需要平衡AI与未来人文主义、自然主义、科学主义的利弊矛盾与共生的关系。媒介创新之余“穿越本体”表达人类对世界共同需要解决的生态危机和普世问题,关注科学影响下的社会、伦理的变革,试图揭示宇宙发生与发展的真相。

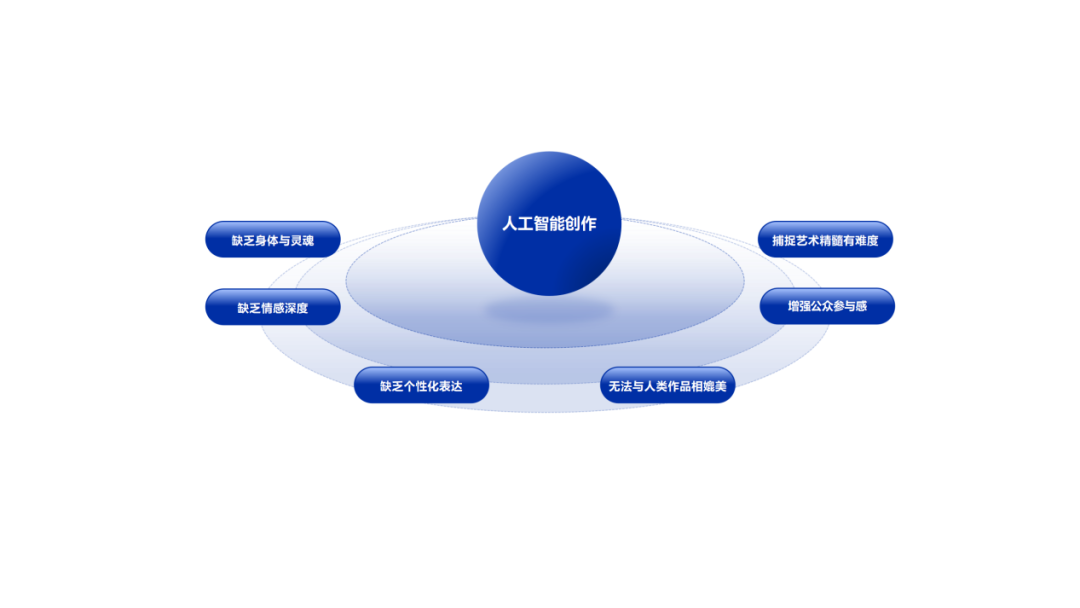

- 作品的灵魂问题

当我们评价艺术作品时,我们更倾向于关注艺术家的创作过程和背后的思想,而不仅仅是作品的造型。艺术作品的价值往往在于其独特性和艺术家的个人投入。相比之下,由AI创作的艺术作品可能缺乏那种源自生活体验的情感深度和个性化表达,因此在美学价值上可能暂时无法与人类艺术家的作品相提并论。

一些研究指出,通过提高机器创作艺术作品的拟人化水平,可以增强公众对这些作品的参与感和兴趣。尽管如此,艺术的“温度”和“质感”——那些能够触动人心的元素——在维护人类艺术的尊严方面仍然至关重要。人工智能在技术上能够模仿创作,但仍然缺乏人类艺术家的身体和灵魂。未来机器一旦拥有自我意识,形成对于文化、种族、社会背景等综合认知,这样AI就具备艺术家的创造力!因此,人工智能要想真正捕捉到人类艺术的精髓,还有很长的路要走,除非强人工智能和超级人工智能出现将改变这一现状。

- 未来强人工智能语境下艺术定义的变化

艺术的纯粹性通常依赖于创作的初衷、目的和接受方式来评判。例如,纯艺术主要依赖多种感受来完成创作和表达。然而,当艺术的价值成为评判标准时,艺术品的评估需要综合考虑人文背景、时代特征和市场因素等多重因素。目前,将弱人工智能视为艺术创作的辅助工具时,其“艺术”创作过程似乎缺乏人类自由意志的参与,因此,这样的创作很难被视为具有个性的艺术,容易产生艺术的同质化,这时需要不断地介入人类的提示词不断地修改,在风格迁移的基础上举一反三进行创新表达,把技术重复的劳作交给人工智能,让其帮助人类创造更具活力的艺术。我们通常认为,只有那些能够体现人类自由意志的作品,才能被定义为艺术。然而,这一观点随着未来出现具有独立意识的强人工智能艺术的出现,就会被颠覆,强人工智能或超级人工智能艺术本身也存在一定的悖论性,因为它挑战了我们对艺术创作本质的理解。

- AI艺术价值基础的动摇

1950年,阿兰·图灵在其论文《计算机与智能》中探讨了机器的创造性问题。他指出,人们普遍认为机器缺乏创造性,这种观点实际上是一种偏见。图灵认为,这种偏见是一种假设,当人们基于这种假设进行推理时,可能会忽视其假设的本质。因此,机器是否具有创造性,可能取决于我们如何评价艺术作品——是仅仅看其是否能打动我们,还是需要了解其创作背景。未来的艺术的价值判断要素很多,比如媒介、语言、符号在艺术史中的创造性价值和对于未来提出了怎样的问题去思考,不一定艺术只是以“情感的打动”作为唯一的标准,说不定情感对于超人本主义的硅基生命成为一种短板,为情所困也是人类痛点挥之不去,超级人工智能的算法应该编辑人类优质基因和人性的弱点,去掉造物主故意限制碳基生命的自然宿命,完善自己的优势基因。

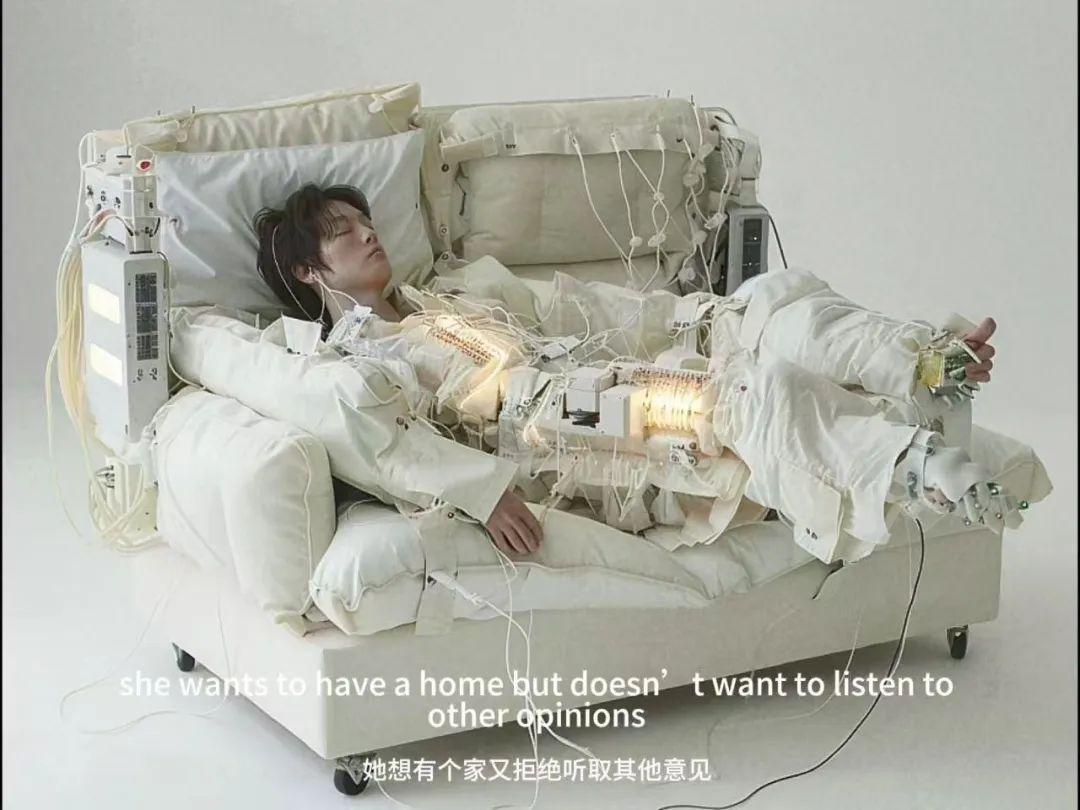

- AI决策当代与预测未来.自律现实与反思未来

2010年以后,中国当代艺术与AI主导的未来艺术在相互启示、影响和延展中进入了新的阶段。从人工智能艺术的价值判断与生态建构的角度来看,2010年后,人类的生活方式和生产力、生产关系的分配逐渐与科学技术的飞速发展密切相关。由于智能化、生物技术和太空探索领域的迅猛进步,未来在衣食住行等各个职业都将受到颠覆性的影响。未来将讨论的热点包括人机关系与超越人类的议题、地球生态危机与星际殖民以及生物杂交和克隆伦理等敏感话题。艺术在这种背景下,需要表达对现实的自律和对未来可能性的反思。

- 人格机器化与机器人性化

人工智能在艺术创作领域的潜力和价值不可忽视。尽管目前我们尚不能将人工智能视为具有人类艺术家同等的独立思考和创作能力,但这并不意味着我们应从根本上否定其艺术性和人格性,因为从进化速度来看(短短几十年与人类几百上亿年的进化过程比较)人工智能未来的潜力不可限定。事实上,目前弱人工智能在艺术创作中扮演的角色更像是一种辅助工具,而非独立的创作主体。正如我们通过进化论来理解人类的本质,我们也应认识到,当前的人工智能技术,尤其是处于弱人工智能阶段的机器智能,尚未达到拥有独立意识的水平。

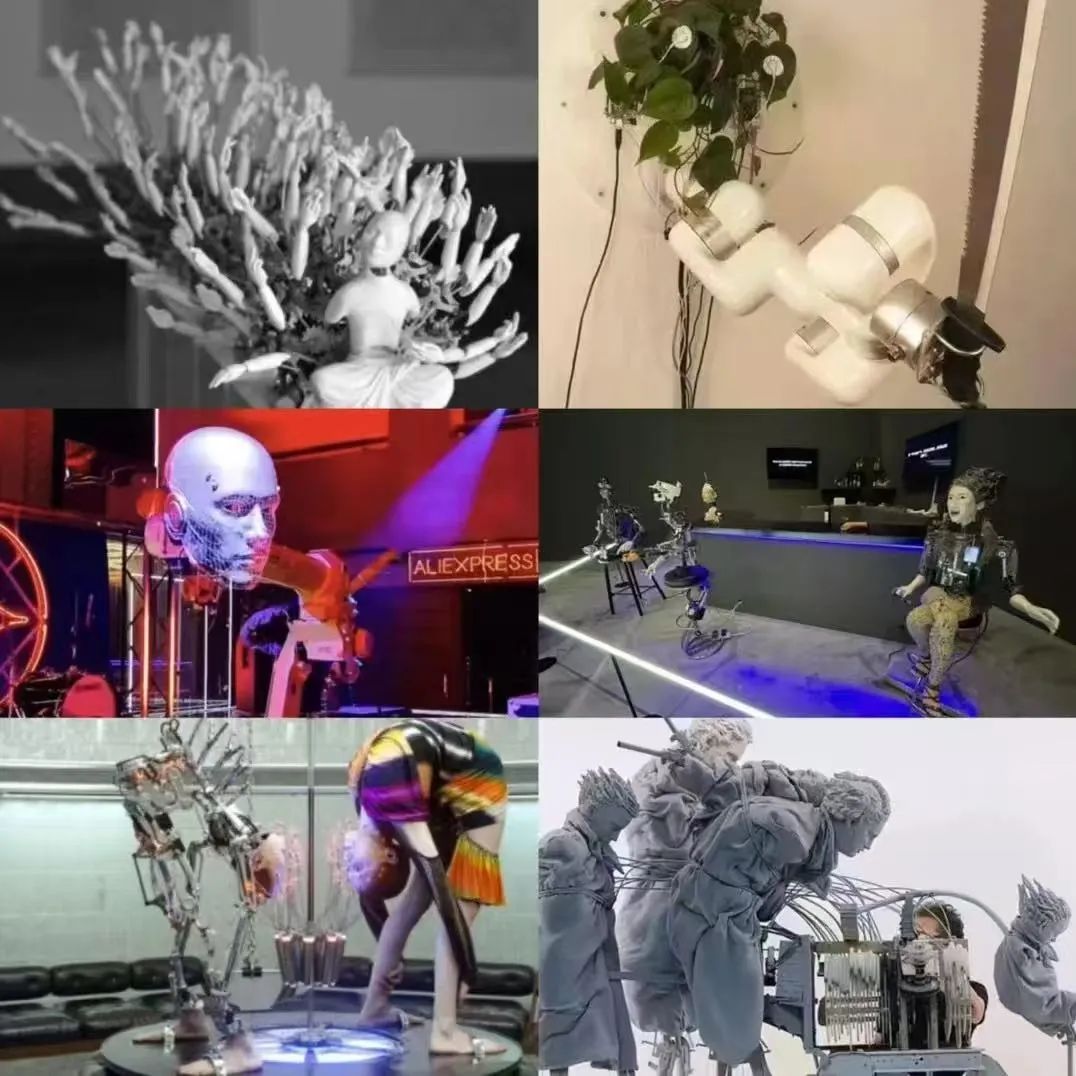

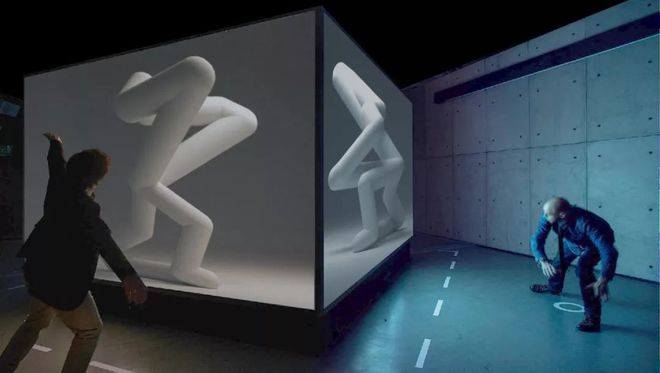

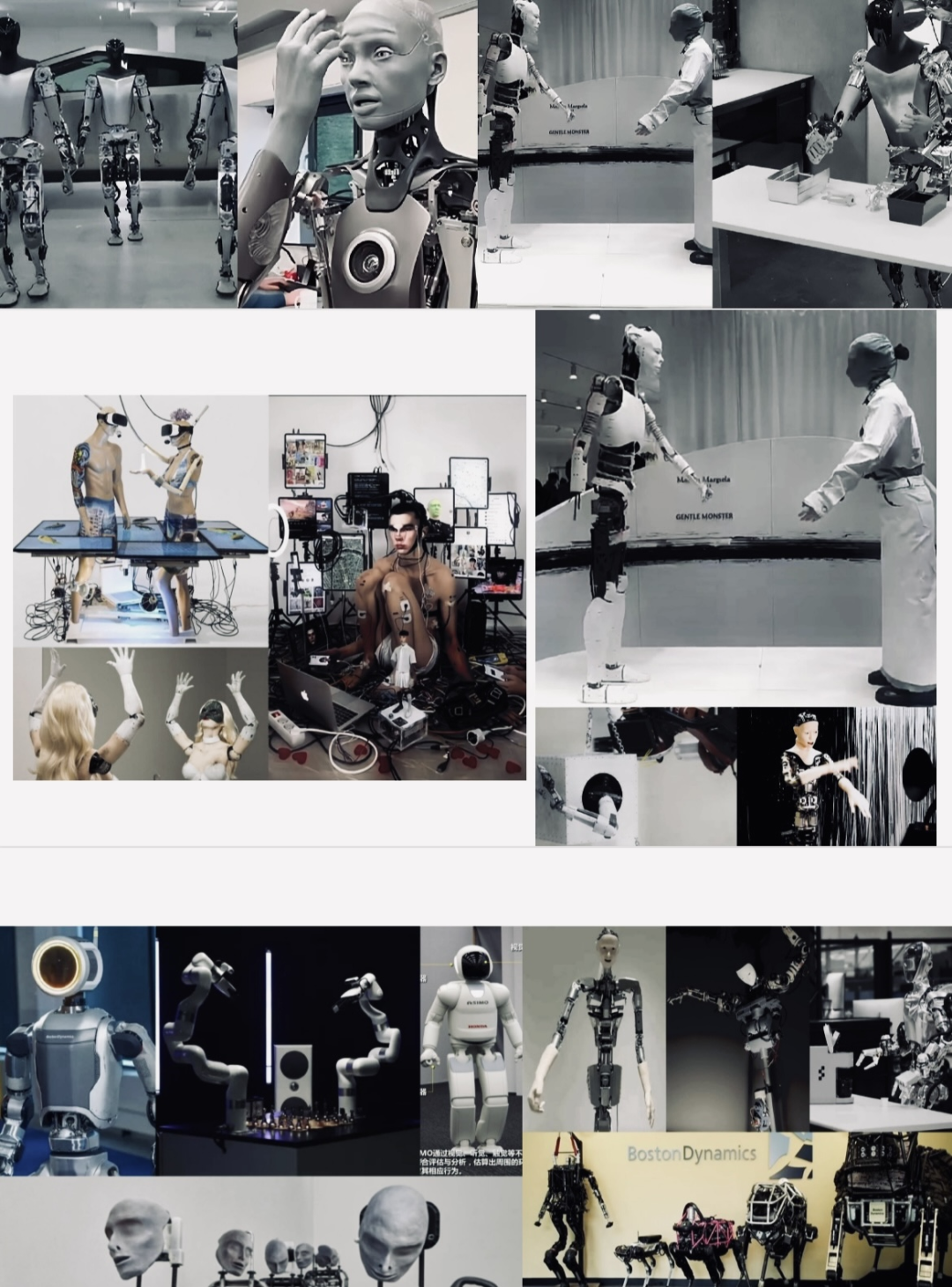

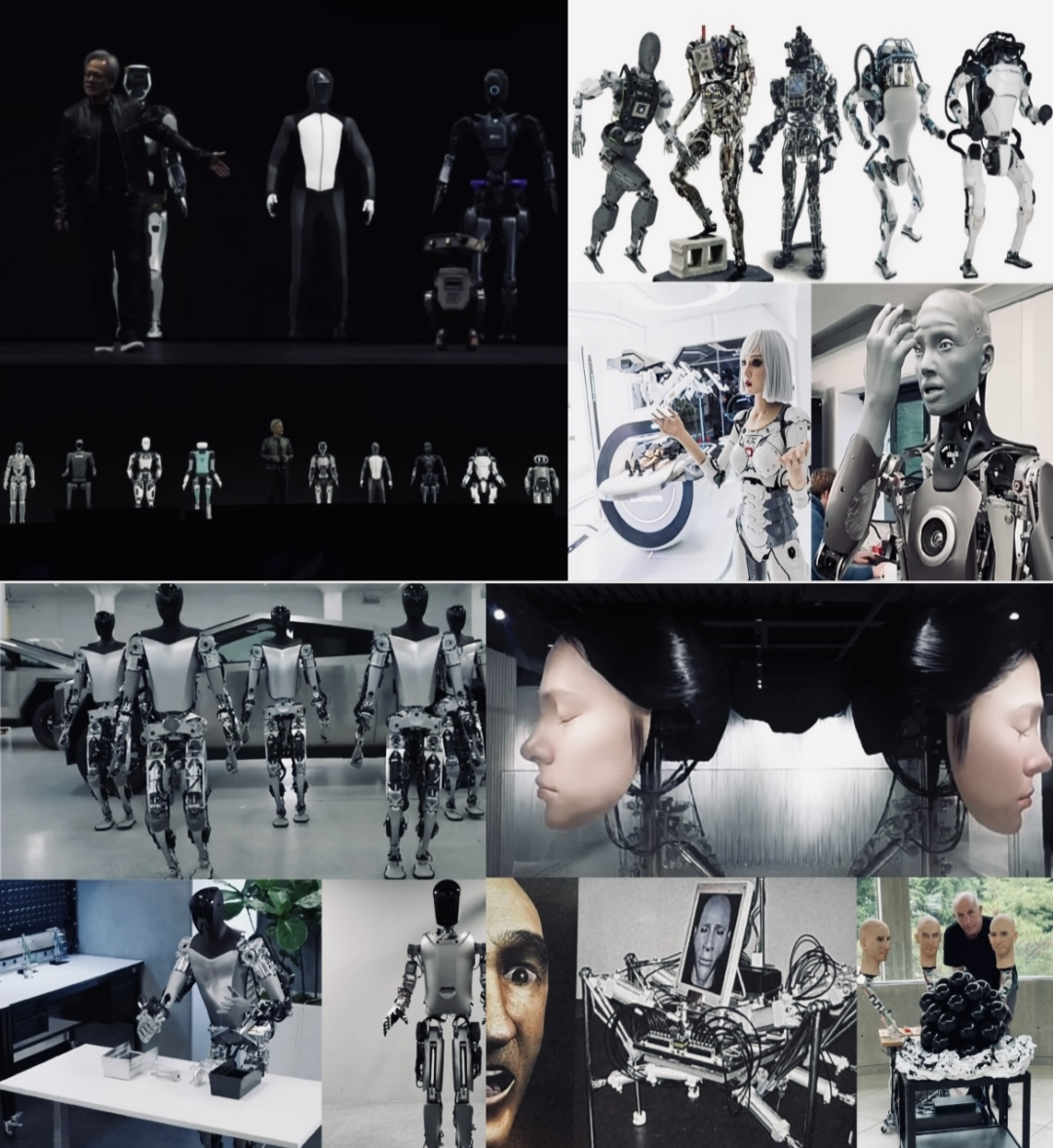

人形机器人是未来具身智能时代发展的下一个浪潮。“具身智能”最大的特质就是能够以主人公的视角去自主感知物理世界,而不是被动的等待数据投喂,从而区别于当代艺术领域的动态装置,这也是我推介机器人艺术的重要理由。因此,将人工智能创作的艺术作品与人类艺术家的作品进行直接比较,可能还为时尚早;然而未来强人工智能的独立意识出现奇点时刻的那一天就可以让AI的创作具有自己独立的价值,他的创作也将动摇人类的价值判断的系统。

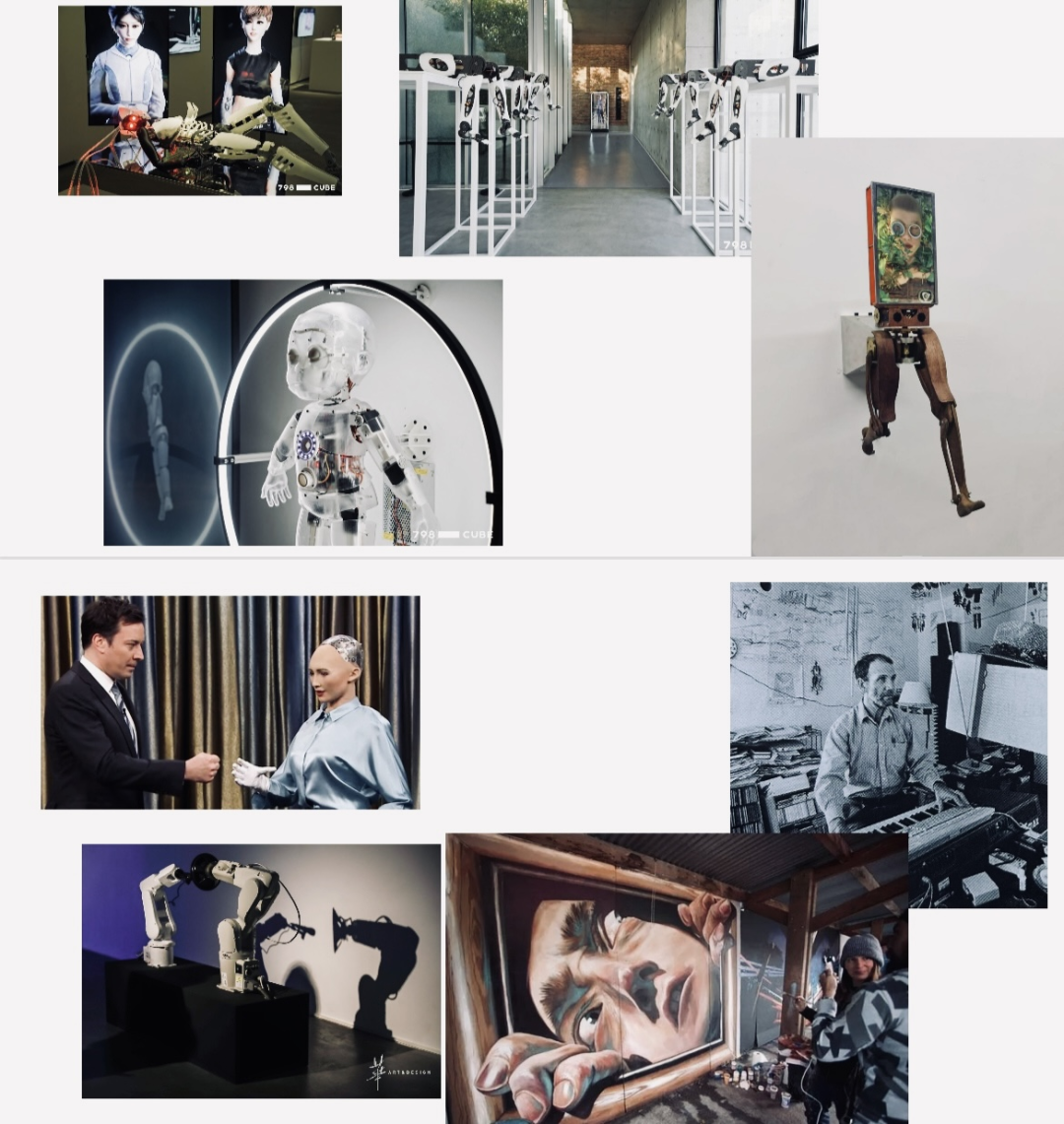

回顾历史,我们可以看到人工智能在音乐创作领域的早期尝试。例如,在1980年代,加州大学圣克鲁兹分校的音乐学教授大卫·柯普(David Cope)开发了一种名为EMI(Experiments in Musical Intelligence)的人工智能音乐作曲系统。该系统的核心机制是模式识别,它通过分析和分类音乐片段中的模式,来识别和模仿特定的音乐风格。柯普教授通过将巴赫的作品输入EMI系统,让系统学习并创作出具有巴赫风格的新音乐作品。这一实验不仅展示了人工智能在音乐创作中的潜力,也引发了关于人工智能与艺术创作之间关系的深入思考。

抽象思维的艺术与音乐,这一被广泛认为能够深刻触动人心的艺术形式,正经历着由人工智能引领的变革。尽管弱人工智能机器创作的音乐在某些方面展现出令人惊讶的复杂性和表现力,但其缺乏人类创作者所独有的自我意识和深层次的社会文化背景,使得这些作品在某种程度上显得缺乏生命力和情感深度。正如人类从原始状态逐渐进化到现代文明一样,自1965年戈登·摩尔提出摩尔定律以来,计算机技术的发展一直在加速。进入21世纪,随着神经网络和算法的显著进步,人工智能的创造力不断增强,使得机器在某些领域的表现越来越接近甚至超越了人类的创造力。然而,这种模拟技术进步并不意味着机器能够完全替代人类的创造力,尤其是在那些需要深层次情感和文化理解的领域还要等待奇点时刻的到来。

- 人工智能与艺术的关系调整

为了深入理解人工智能与艺术和设计的关系,我们首先需要明确这三者的定义。目前,人工智能主要处于“弱人工智能”阶段,专注于特定领域的应用研究。例如,2017年,美国机器人公司Hanson Robotics开发的索菲亚人形机器人在《今夜脱口秀》节目中展示了其与人类自如对话的能力,并参与了石头、剪刀、布的游戏。尽管索菲亚的外观和互动能力令人印象深刻,但科学家们指出,其所谓的智能表现实际上是按照预设的脚本进行的,旨在增强节目效果。然而2017年的索菲亚与2024年的ChatGPT的智能性不能同日而语了,现在的离身智能与具身智能都可以不用脚本排练,完全可以无障碍的自由的交流了。

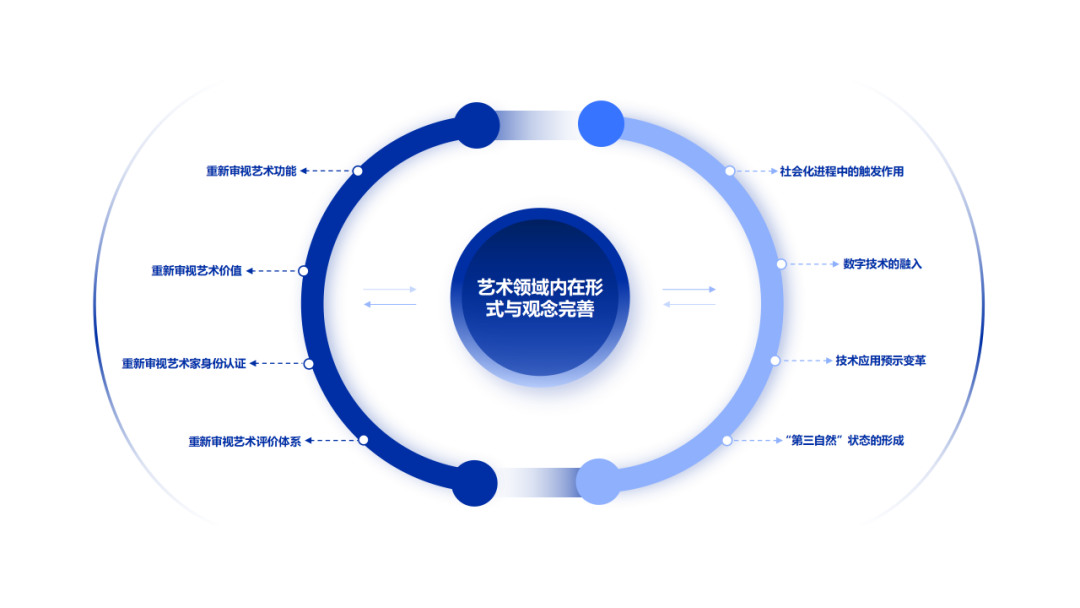

艺术领域的内在形式和观念的完善,以及其在社会化进程中的触发作用,都表明人工智能艺术正迫使我们重新审视艺术的功能、价值、艺术家的身份认证以及艺术评价体系。随着数字技术日益融入人们的日常生活,其界限变得愈发模糊,推动了从原始自然状态到人造环境,再到数字和意识领域与现实世界融合的“第三自然”状态的转变。基因技术、有机合成、3D打印和计算技术的应用,预示着我们对艺术和艺术家概念的理解将经历一场根本性的变革。

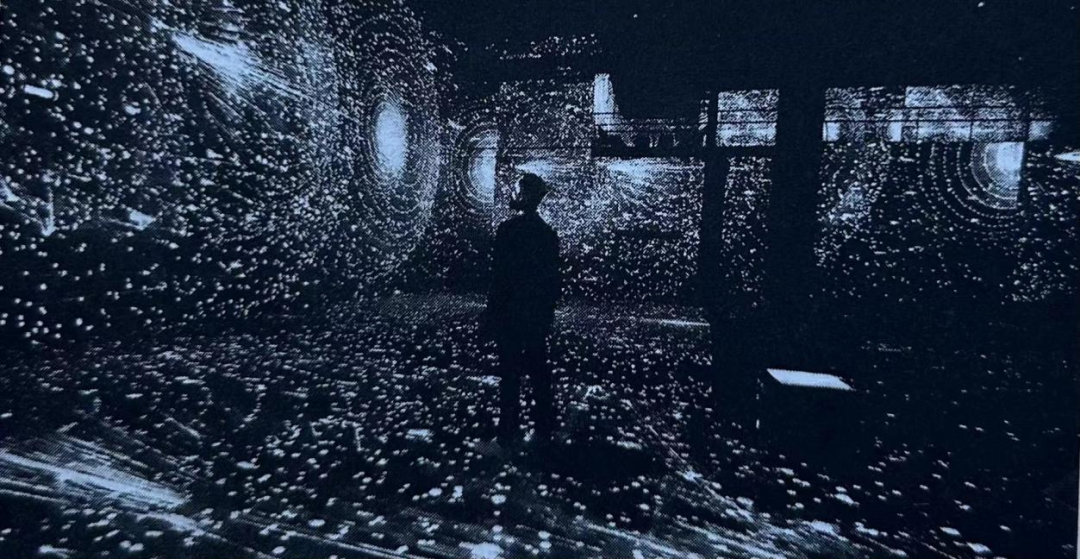

在当代,人工智能技术、生物工程和纳米技术推动了材料科学的进步,使得万物互联和信息传递成为可能,现实与虚拟的界限变得日益模糊。这种“第三自然”状态的形成标志着人类正在逐步进入一个全新的感知领域。人工智能不仅帮助人类超越了生理和心理的限制,还扩展了我们对自然空间的认识,这不仅是对“第三自然”的全新感知,也是实现人与自然天人合一的起点。

- 超人本:“人工智能:超越人类”

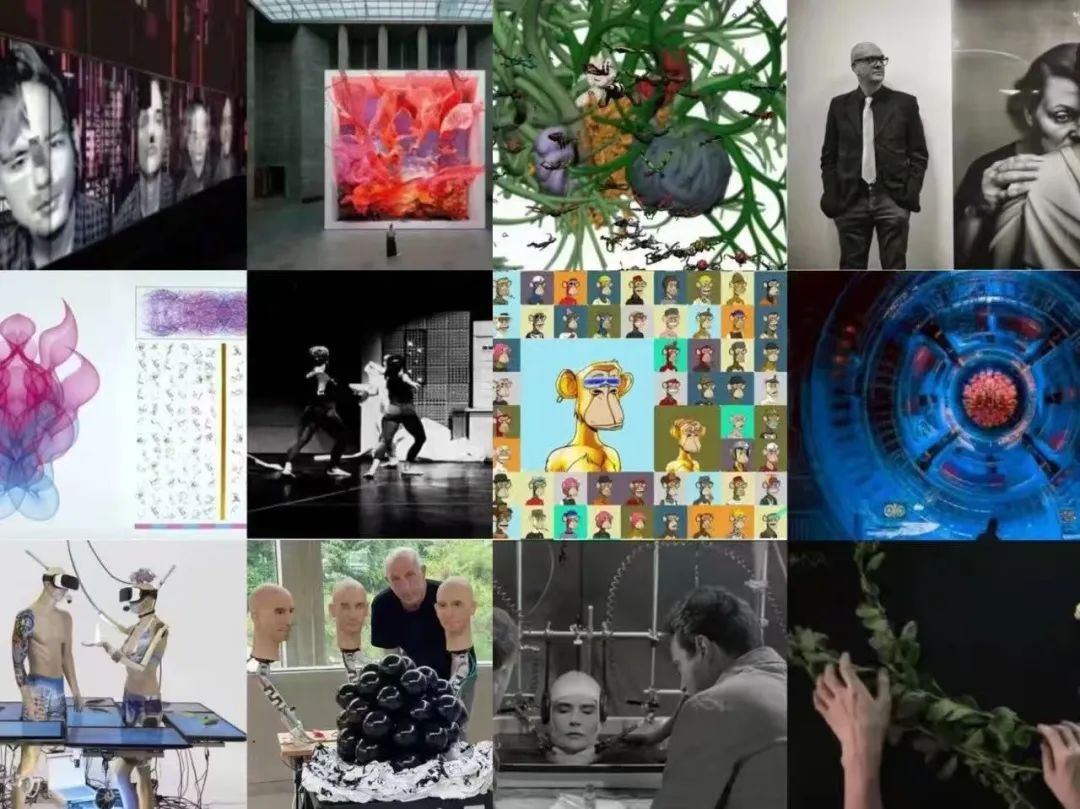

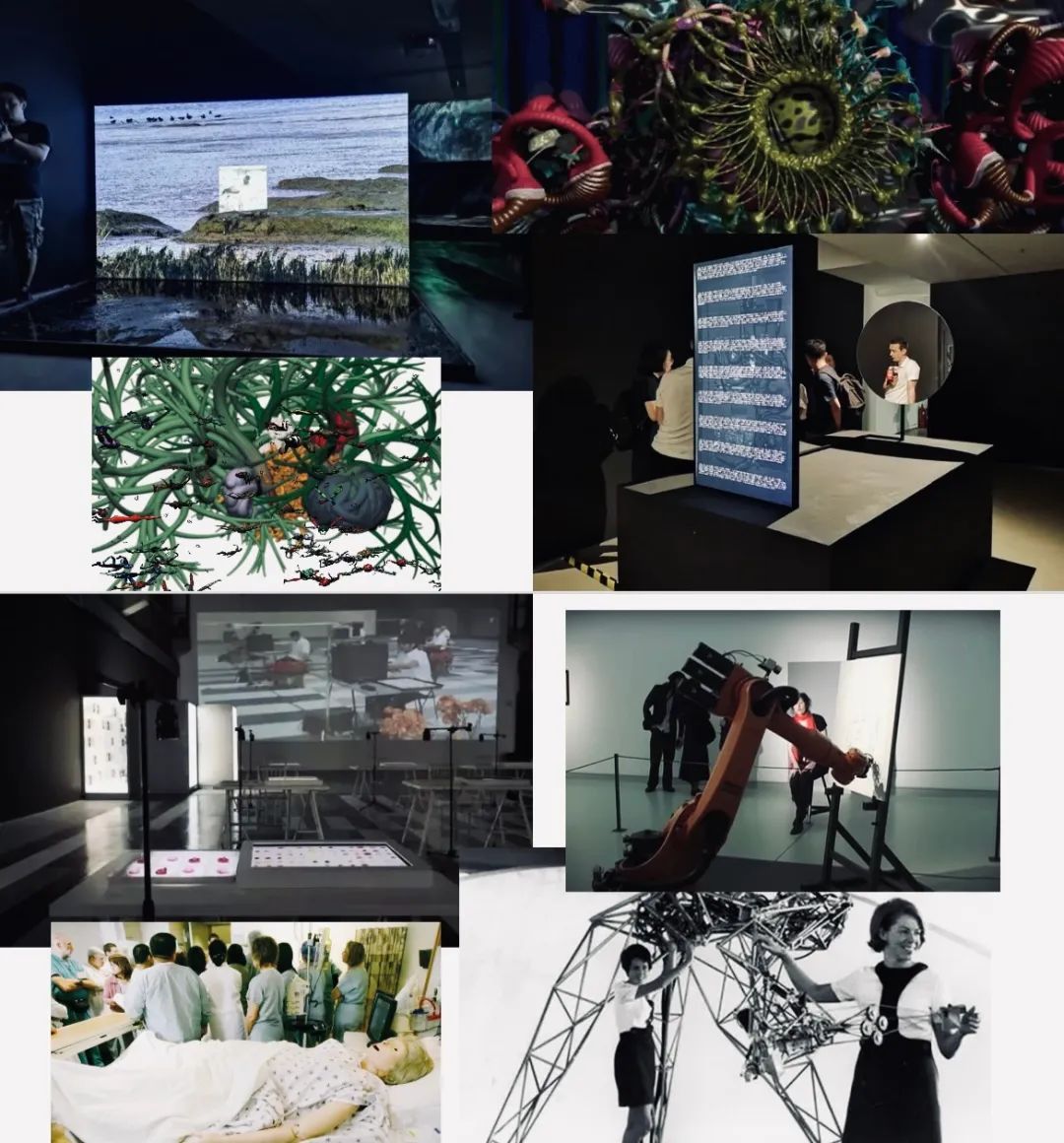

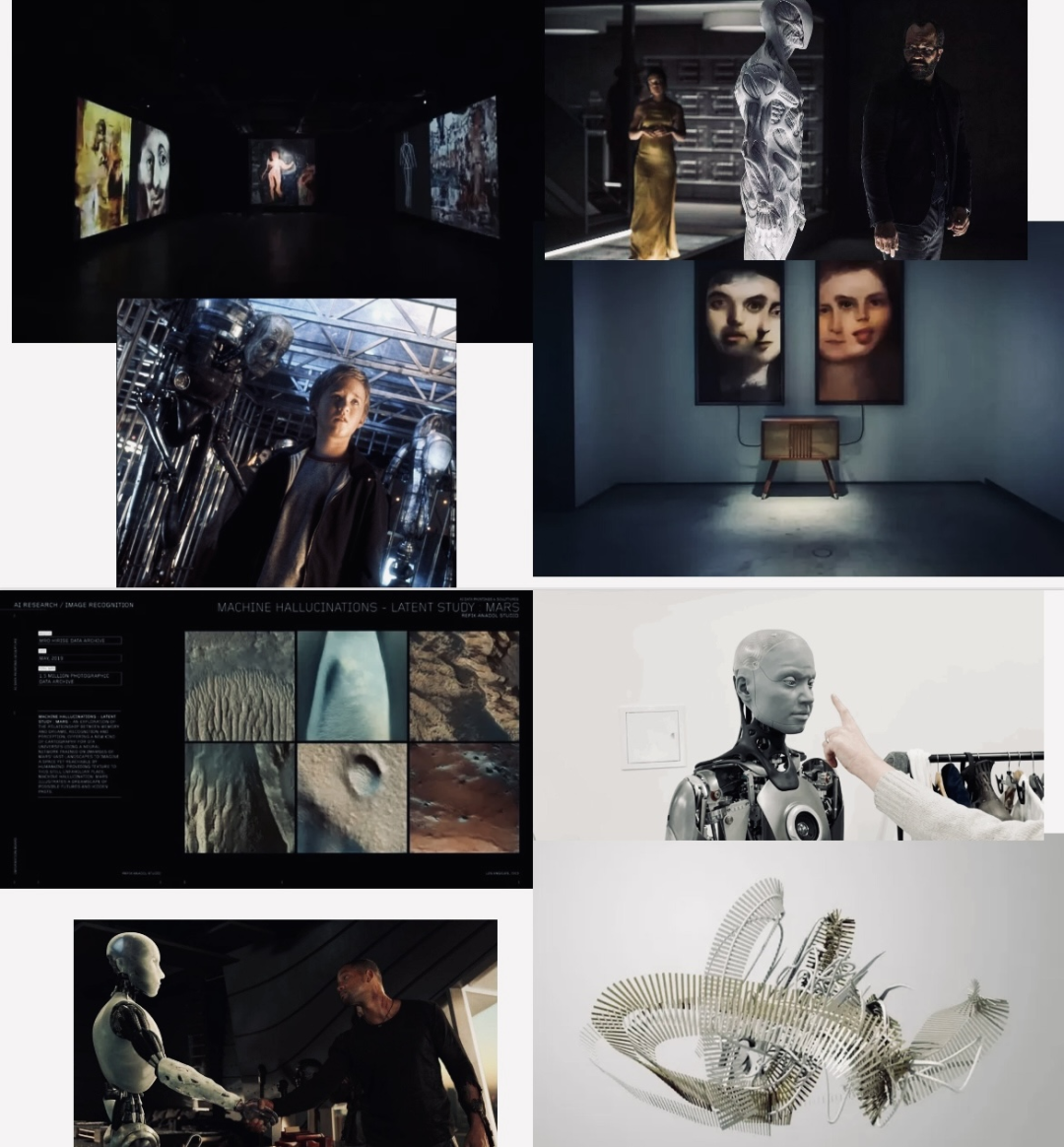

2019年在伦敦巴比肯举办的“人工智能:超越人类”展览展示了人工智能技术与艺术表现力的有机融合。这个展览帮助我们重新审视计算机艺术的历史,并理解展览策划的主题和思想脉络。

现代社会因技术的发展而导致贫富差距不断扩大,社会矛盾日益突出。为了应对人工智能带来的潜在风险,像埃隆·马斯克这样的科技领袖通过成立OpenAI项目,旨在防止这些风险的实现。2017年,在“GMIC未来出行论坛”上,霍金指出,强大的人工智能的崛起可能成为人类历史上最好的事,也可能是最糟糕的事。他警告说,如果人工智能的发展不受人类控制,它有可能成为人类文明的终结者。

尽管目前的人工智能艺术作品尚缺乏人类自我意识的特征,但它们仍然展现出成为新艺术流派的潜力。早在1965年,弗里德·纳克就举办了三场小型计算机艺术展,这些展览不仅在德国引发了一场计算机艺术运动,还展示了计算机艺术的早期发展。此外,本·拉波斯在1952年使用示波器操控电子波,为计算机艺术的发展奠定了基础。

摄影和电影的发展为人工智能艺术提供了宝贵的借鉴。计算机艺术与设计是人工智能艺术和设计发展的基础。早期的计算机艺术家如弗里德·纳克认为,通过算法创作作品就是在创造“生成美学”。这一思想在2010年的一次学术会议上得到了进一步探讨。

自三万年前山顶洞人开始使用石器进行打磨以来,人类的发展与工具技术的发展一直紧密相连。随着技术的进步,如望远镜、广播和汽车等发明不断扩展了我们的感官和能力。然而,随着现代工业文明的发展,人类的社会工具化和机器化特征变得愈发明显。为了更有效地完成社会生产任务,人们变得越来越理性。

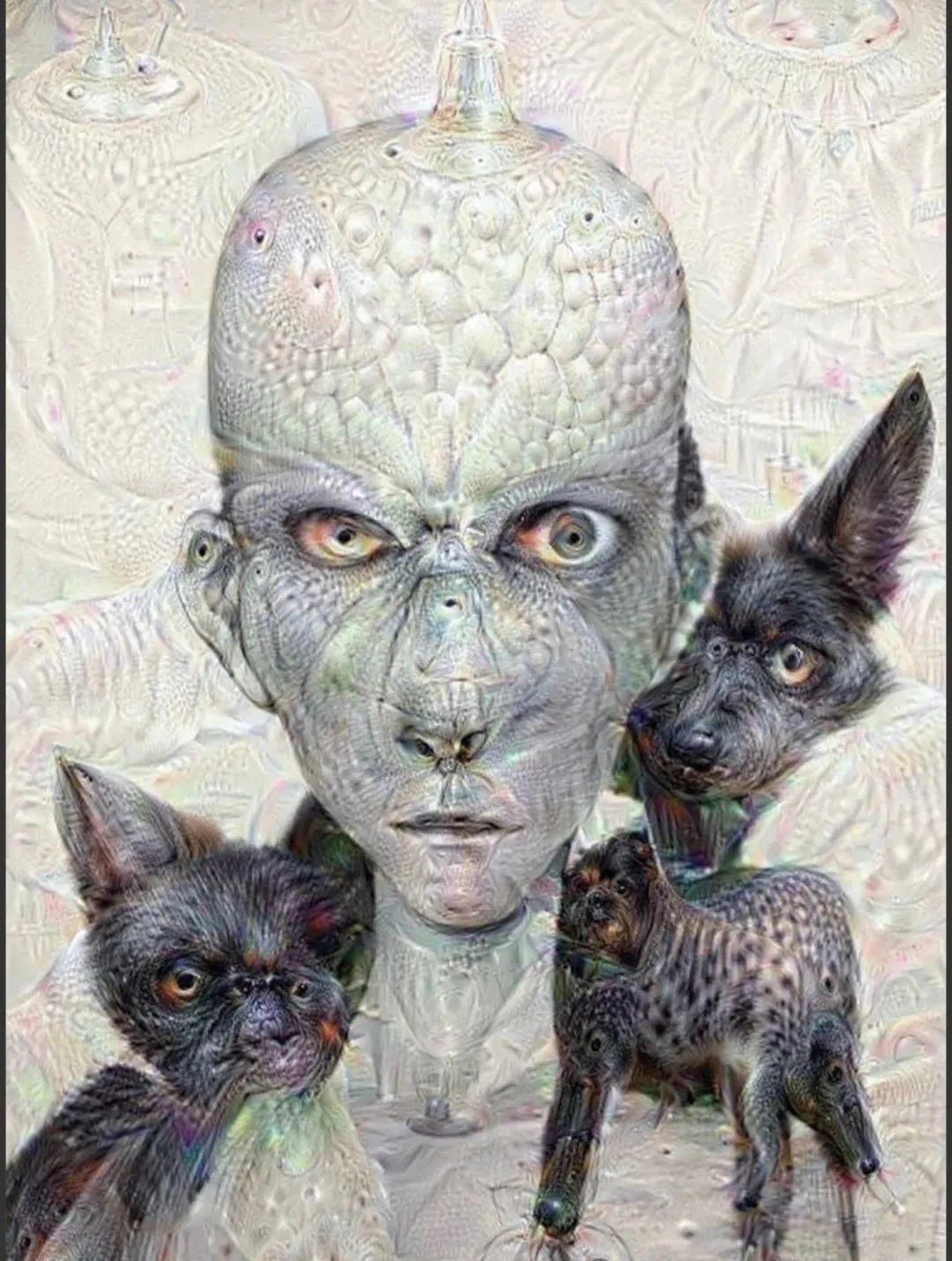

“深度梦境”最初结合Imagenet数据库生成了大量狗的图像。然而,作为一个系统,它并不局限于特定的数据库,能够基于不同的输入图像创造出多样的形象。这与《埃德蒙·贝拉米肖像画》的创作原理相似。

互动智能装置

二、未来艺术生态:AI艺术媒介、技术与语言的创新

- 当代艺术与未来艺术特征互为参照

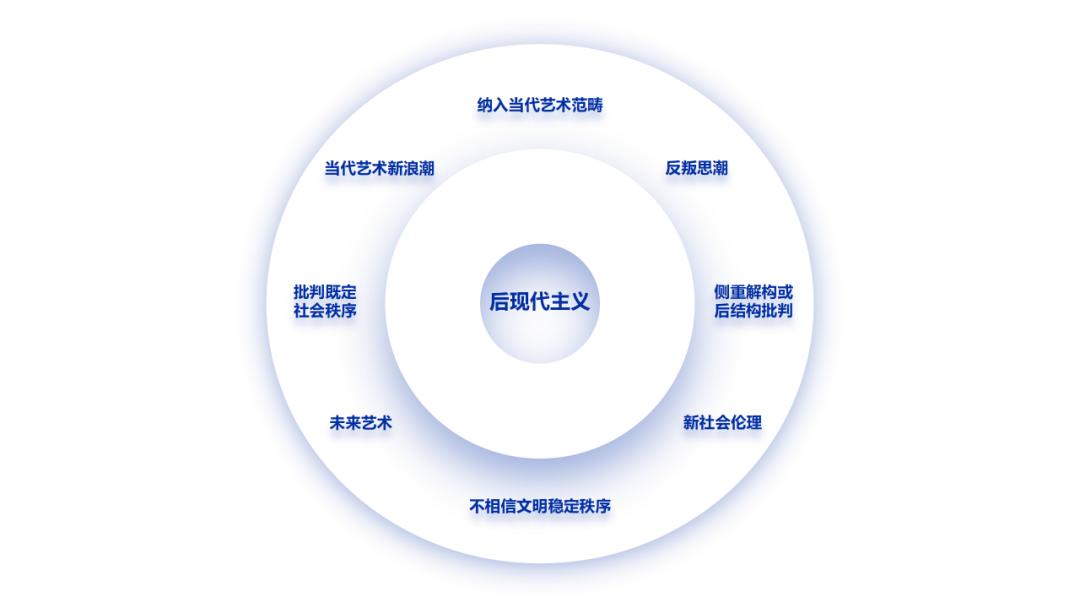

后现代主义也被许多学者纳入泛当代艺术的范畴。后现代主义强调解构和批判,从达达主义的虚无和偶然性解构,到无政府主义,均源自对一战或二战后既定世界秩序的挑战。不相信文明能够维持一切秩序,后现代主义批判了世界上的一切现象。与此相比,当代艺术的各种思潮,如波普艺术、公共艺术、照相写实主义、新现实主义、新纪实、新历史、政治艺术、贫穷艺术、身体艺术、媚俗艺术、酷儿艺术、感性艺术和私摄影,试图突破解构的虚无,介入现实,形成了当代艺术的新潮流。

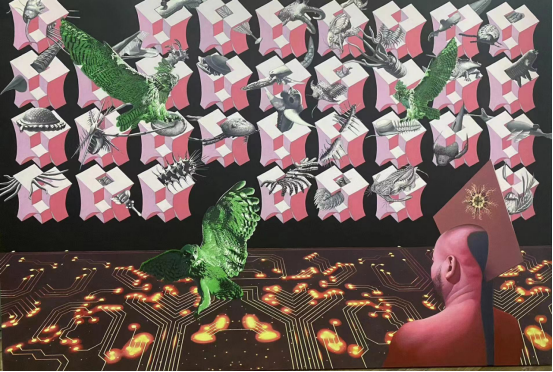

AI主导的未来艺术则致力于构建新的科技伦理与宇宙生态的关系。人工智能、太空艺术、生物艺术和数字元宇宙艺术成为未来艺术的新浪潮,其中人工智能艺术对艺术创作具有最显著的颠覆性。未来艺术不仅关注新的社会伦理,如生物伦理与人工智能伦理、元宇宙中的虚拟人与人的伦理关系,还探索与外星生命的伦理关系,试图关注地球之外的太空与微观世界,寻求人类的新生存空间,揭示人类宇宙存在的真相:探索我们从哪里来、我们是谁的根本问题。

当代艺术包括:人类世、切身感受、人文主义、物媒介、决策、后现代与当代哲学、已知与确定、感知、差异与中心化、解构与批判、互联网、权力集中、人类智能、存在主义、后置、社会契约、信息化、同时性、自然与人本、身体身份、长寿、三维空间、人伦道德、人间烟火、宇宙、时间叙事、造型、神创论与进化论、自然事物、物质、现实、粗犷、声音、纪录、大脑支配科技、货币、身体寓言、天人合一、批判的现实、世界大战、生态危机、人类学、人本主义、后殖民、人人大战、自律当代。

未来艺术则涉及:科学世、概念虚设、科学主义、数媒介、预测、后人类与未来学、未知与不确定、想象、共生与多中心、建构与重构、区块链、权力分散、人工智能、未来主义、前置、数字契约、智能化、共识性、超自然与超人本、基因杂交、永生、多维空间、人机伦理、太空神话、元宇宙、时光穿越、异形、人造论、人工进化、异形生物、暗物质、未来、精致、电子声音、虚拟、科技支配大脑、虚拟货币、智能预言、人机合一、反思的未来、星球大战、生化危机、后人类学、超人本主义、太空殖民、人机大战、反思未来。

- 感知与想象、已知确定与未知不确定

近未来认知时代有几个重要法则:判断比知识更为重要,算法比数据更为关键,想象比感知更为重要,反思比认识更为重要。在这样的背景下,当代艺术强调艺术家对当代或历史认知的表达与转化,关注对周遭生存环境的即时反应。艺术家们常通过现成品材料和多媒体手段介入现实,表达个体对当下公共社会和生存环境的感悟。未来的智能艺术则主要通过可预设的高科技媒介,来想象或预测未来世界可能面临的生态危机,探索宇宙与元宇宙的真理,并表现出乌托邦或反乌托邦的未来情景。

人类在传统形式的创造与内容传承中不断发展,经历了现代主义语言创新和个体感受的线性二元表达,随后又经过了后现代主义的解构与重构。当前的当代艺术通过媒介创造表达个体对社会境遇的体验。未来艺术则开始通过科技智能媒介揭示宇宙的真相,关注人类共同的生存危机和未来社会矛盾。它还表现了对未知太空科技的想象,并预判未来人类、机器人、外星人及太空宇宙之间的超人本关系,这些都是未来艺术的核心本质和主旨。

- 艺术感性与机器理性的平衡

在思想史、科学史和美学史的交织中,感性与理性构成了一对互补的概念。感性涉及具体性、个别性和多样性,它与直觉紧密相连;而理性则关联着抽象性、普遍性和单一性,它关乎逻辑思考而非直观感受。艺术家的创作旅程通常涵盖生活体验、艺术提炼、构思和传达等关键阶段。艺术家必须积累丰富的生活体验和细致的观察力,这是他们艺术创作和提升的基石。在艺术提炼和构思的过程中,艺术家将个人体验和思考转化为艺术表达。

对于人工智能,其数据库可以视作其“生活经验”的模拟(尽管缺乏真实的多感官交互体验),算法则构成了其构思的框架,而生成过程类似于艺术创作。然而,这些阶段均基于人类预设的逻辑,而非机器自身的体验和感受。艺术家在创作时,将内在心理需求与外在自然观察相结合,通过人工化自然物和根据人类审美对自然进行再造,实现自然与人化的融合。在这一过程中,只要机器尚未发展出主体意识,它们就无法完全模拟人类的艺术经验和创作过程。

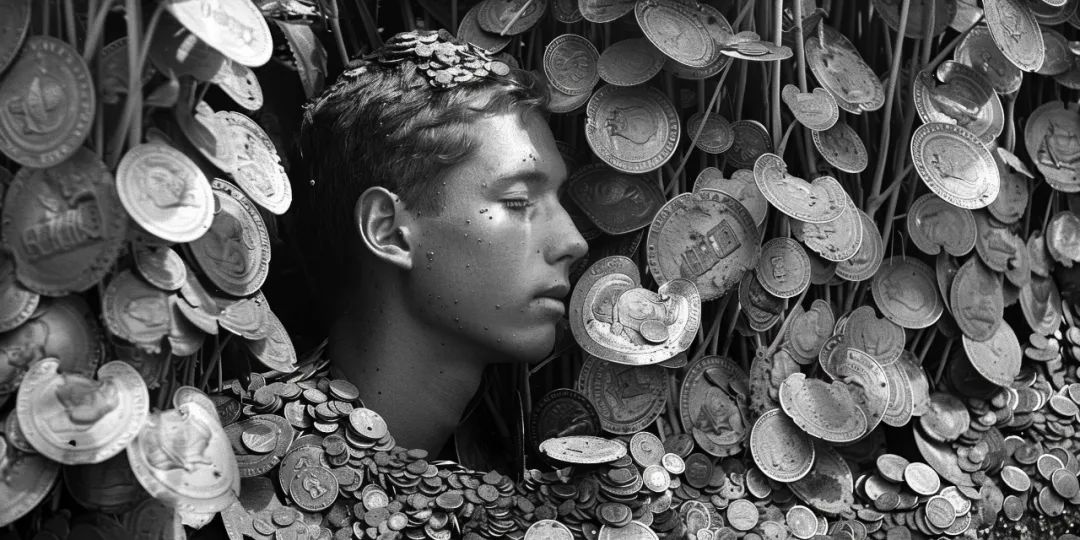

- 智能工具与观念意义的表达

自近代以来,艺术一直被视为一种基于情感和精神表达的创造性活动。在这种观念下,复制艺术和形式主义艺术常被视为缺乏原创精神的代表。许多传统艺术家对人工智能艺术持有保留态度,认为尽管这种艺术形式依赖于专家系统的数据归纳和综合,却似乎缺乏真正的创造性,并且难以传达深层的情感体验。然而,随着人工智能艺术作品如《爱德蒙·贝拉米》的出现,我们不得不重新审视这一问题。未来,随着强人工智能的发展,如果机器能够获得自我意识、情感认知和自由表达的能力,它们是否能够通过分析大量资料,形成对文化、种族和社会背景的综合理解,并最终展现出艺术家的创造力,这是一个值得深思的问题。此外,放弃对意义和反思的追求可能会削弱艺术的根本价值。审美标准不仅在不同民族和阶层之间存在差异,而且在美学标准的个体差异性上也表现得尤为明显。即使是同一社会阶层的成员,他们的生活经验也往往既有共性又有个性。

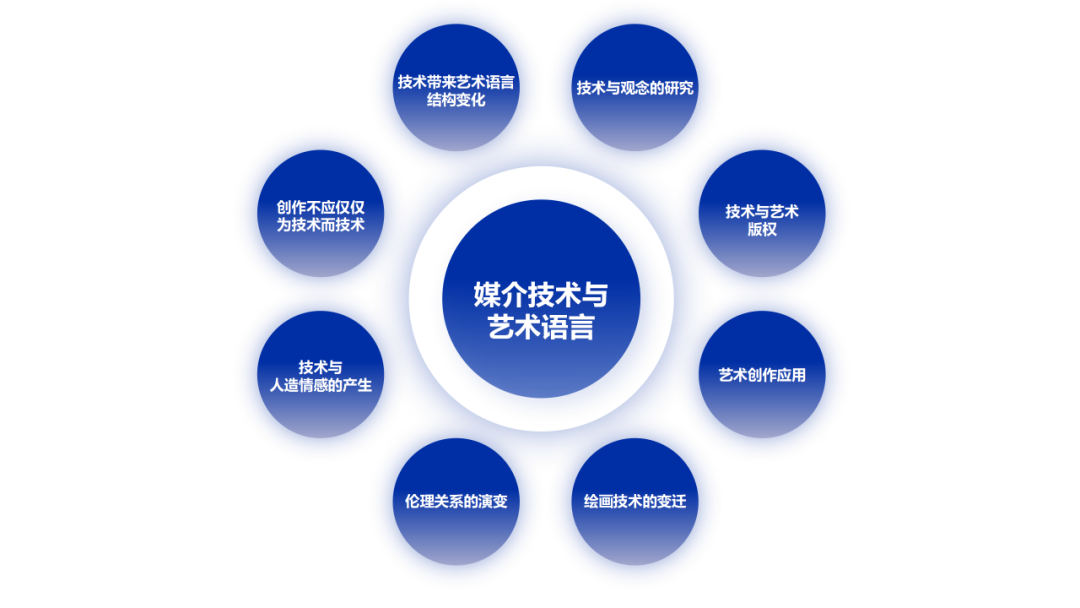

- 物媒介向数智媒介延展

媒介是艺术表达的介质与载体。传统媒介,从古代的雕刻到后现代的行为艺术、录像艺术和装置艺术,通常被视为物理媒介。然而,行为艺术和录像艺术是否完全属于物理媒介还有一定争议。我认为,行为艺术是通过自然肉身和现实社会的自然材料作为表达的载体,身体和物媒都是非数字化的载体,这与利用人工智能艺术媒介、数字网络、生物杂交、脑机接口等手段表达技术伦理和生态观念的方式大相径庭。录像艺术则以磁带和胶片时代的物理成像技术为载体,属于物理媒介的领域,但随着技术的进步,录像艺术的媒介也逐渐数字化、智能化和网络化,成为新的媒介。

自2010年以来,科技艺术和数字艺术的展览、创作、专业教育和艺术媒体传播开始向具有未来感的方向发展。中国美术学院在2024年率先成立了人工智能艺术学院,标志着这一趋势的开始。与此同时,各大美术院校陆续成立了实验艺术学院和跨媒体艺术学院,包括实验艺术系、新媒体艺术系和新民间艺术系(涵盖乡建),这些学院内的媒介工作室也划分为影像艺术科技艺术、数字媒体、信息艺术、未来媒体艺术、游戏艺术、动画艺术、摄影、综合艺术、艺术展演、开放媒体和交互艺术等多个领域。

这些领域的教育经历了跨界和延展,随着从事当代艺术工作的人员不断增多,展览数量也随之增加。在艺术区、美术馆、画廊,甚至文旅项目中的公共艺术地产和购物中心的推动下,这些平台和社区通过展览扩大宣传,带动旅游和消费,构建综合品牌效应。

2010年后,随着城市化艺术区和文化产业与科技的结合,传统媒介如摄影、动画、雕塑和电影也开始向数字智能化转型。手机等移动媒体技术的成熟,使得装置艺术、录像艺术和行为艺术的影响力有所减弱,而科技化、数字化、沉浸式和智能化的交互艺术逐渐成为主流。媒体建筑、计算机绘画、裸眼3D、全息影像、无人机艺术、虚拟现实、游戏混合现实、人工智能互联网、区块链加密技术和元宇宙艺术等新媒介具有巨大的潜力。随着AI科技媒介的爆发式发展,当代艺术必然延展到关注社会新型生活方式、伦理和生态的未来趋势。最近,艺术创作与教育领域也在实现媒介更新,包括人工智能艺术领域的多模态大模型、文生影像和自动剪辑技术介入创作动画、游戏、影视艺术,以及具身智能的机器人艺术领域的人机共生共创发展。

所有艺术媒介,无论是传统媒介还是新兴媒介,都能够表达和转换新的感受。新媒介艺术包括人工智能、生物技术和物理科技艺术。艺术媒介是艺术家选择适合自己表达的手段之一。近年来,新媒体和新媒介艺术的概念逐渐被科技艺术或艺术与科技的领域所取代,同时实验艺术、未来艺术和跨媒介艺术也变得更加广泛,包括各种跨界媒介实验。当前,新老媒介同时存在并且互相交融,这表明媒介创造是一种螺旋上升的演化模式,而非绝对的线性发展或替代关系。

- 机器的技术美学

媒介技术会带来艺术语言结构的变化,但创作不应仅仅为了技术而技术。随着技术和语言的变化,艺术自然会表达出不同的时代感受。技术不仅可以改变现有的人造情感,还能产生新的情感。20世纪新媒介数智艺术的出现与电子传播时代的科学技术发明密不可分。在艺术领域,技术一直在不断探索,艺术史经历了从传统的“重”技术(精湛的模仿技艺)到现代的“轻”技术(造型与色彩的夸张、概括、稚拙和表现技巧)。现代艺术中的技术主观性得到了升华,如今,当代媒体艺术又进入了“重”技术和观念的阶段(分工细化)。在任何艺术历史阶段,“技术”都是艺术语言表达的支点,其体现方式在不同历史时期不断变化。

西方传统的古典绘画讲究以精湛的形式模拟自然:高度把握事物的比例、透视、光影、人体结构的真实、均衡和尺度。现代派时期则似乎放弃了客观的仿真技巧,创作时对造型、色彩、构成的主观夸张与概括,表面上看似无序自由,如表现主义、立体派、野兽派、超现实主义、抽象派等,实际上是经过理性考究和训练后的技术升华,真实地表达了非表象的内心世界和世界本质。现代新媒体艺术的技术更为重要,它带来了新的伦理关系、时空观念和思维逻辑,以及新的创作手段和体验方式。技术的细化意味着创作者可以与技术工程师合作,共同实施创作。分工细化、专业化显示了对技术的重视。因此,技术在不同的时期会不断变化,能够改变艺术语言和情感结构。技术也能创造或改变新的人造情感:传统伦理关系涉及人和人、或人和世界的关系,而当代技术伦理则扩展到“人和虚拟人、人和机器、甚至虚拟人和机器人的关系”,这是一种新的伦理和道德关系。

尽管目前人工智能主要依赖计算能力和逻辑推理能力,它在艺术创作领域,特别是在抽象绘画和意识流文学创作方面,已经取得了显著成就。人工智能能够以惊人的速度创作出那些对人类艺术家来说极具挑战性的作品。随着人工智能艺术作品的出现,版权问题也随之浮现。例如,当算法的原创者认为Obvious团队利用其机器学习算法,通过调整输入数据样本的数量和样式生成新作品时,他们主张这些作品的知识产权应归算法的原创者。然而,Obvious团队认为,尽管他们使用了他人的算法,整个项目的数据库是由他们独立构建的,体现了他们的艺术视角和对作品的再创作。在这场争议中,我们可以借鉴摄影技术的发明:摄影作品的知识产权应归属于相机的设计者,还是无可争议地归属于摄影师,我们肯定会把版权归于摄影师,因为他的主观性美学的经验更具创造力,而相同的道理AI艺术的版权自然归于使用人工智能的艺术家或未来人工智能本身就是艺术家。

在人工智能艺术领域,计算机的“创造性”能力培养是其核心。这一概念基于将计算机视为艺术创作的主导者,并对其进行相应的编程和训练。机器学习是实现计算机智能化的关键技术,它使计算机能够模拟人类智能。在机器学习的历史发展中,神经网络(Neural Networks,简称NNs)扮演了重要角色,通过模拟生物神经系统的并行处理机制,实现了信息的分布式处理。

近年来,深度学习(Deep Learning,简称DL)作为一种先进的机器学习方法,通过构建多层级结构的神经网络,并结合大数据分析,实现了对信息的逐层提取和筛选。这种方法极大地增强了机器的表征学习能力,使得机器学习不再局限于技术层面,而是开始触及到更深层次的“思想”层面,从而推动了人工智能领域的进一步发展。

- 数智语言的创新

数智艺术的本体语言特征除了色调和构成外,还包括镜头运用、电脑特效和音效等,这些元素共同构成了数字动画艺术独特的表现方式。此外,数字艺术之外的媒介和元素的融入以及跨界现象同样值得关注,这包括互动艺术、游戏、表演艺术、装置艺术、绘画以及空间再造等方面,这些跨界实践丰富了艺术表达的形式和内容。

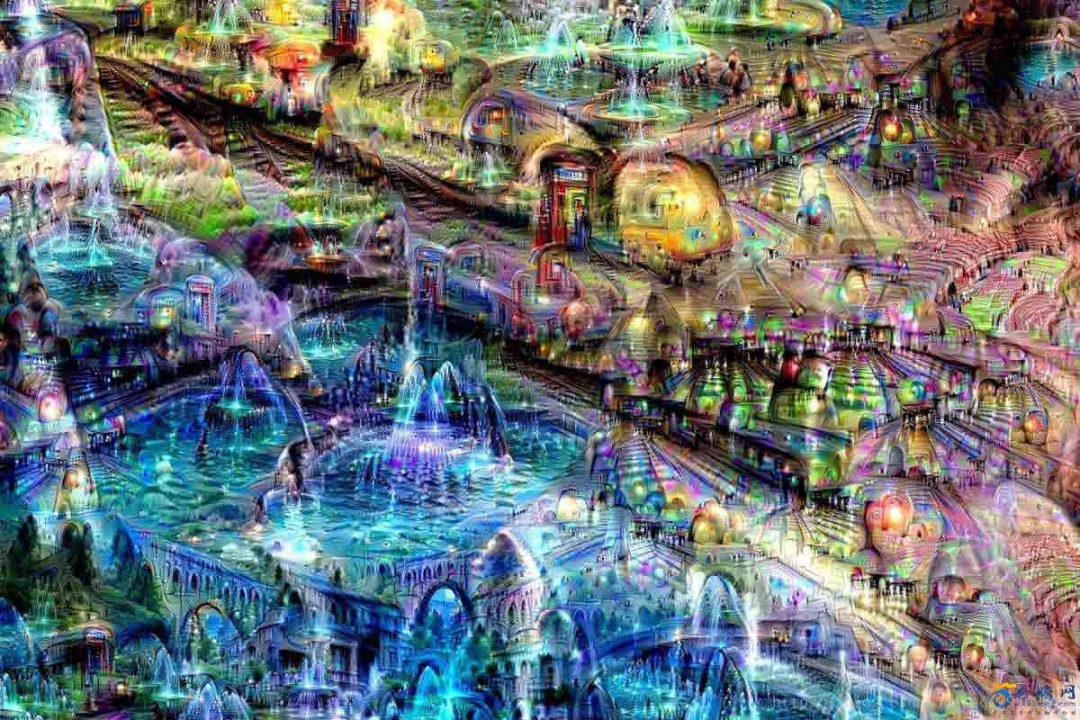

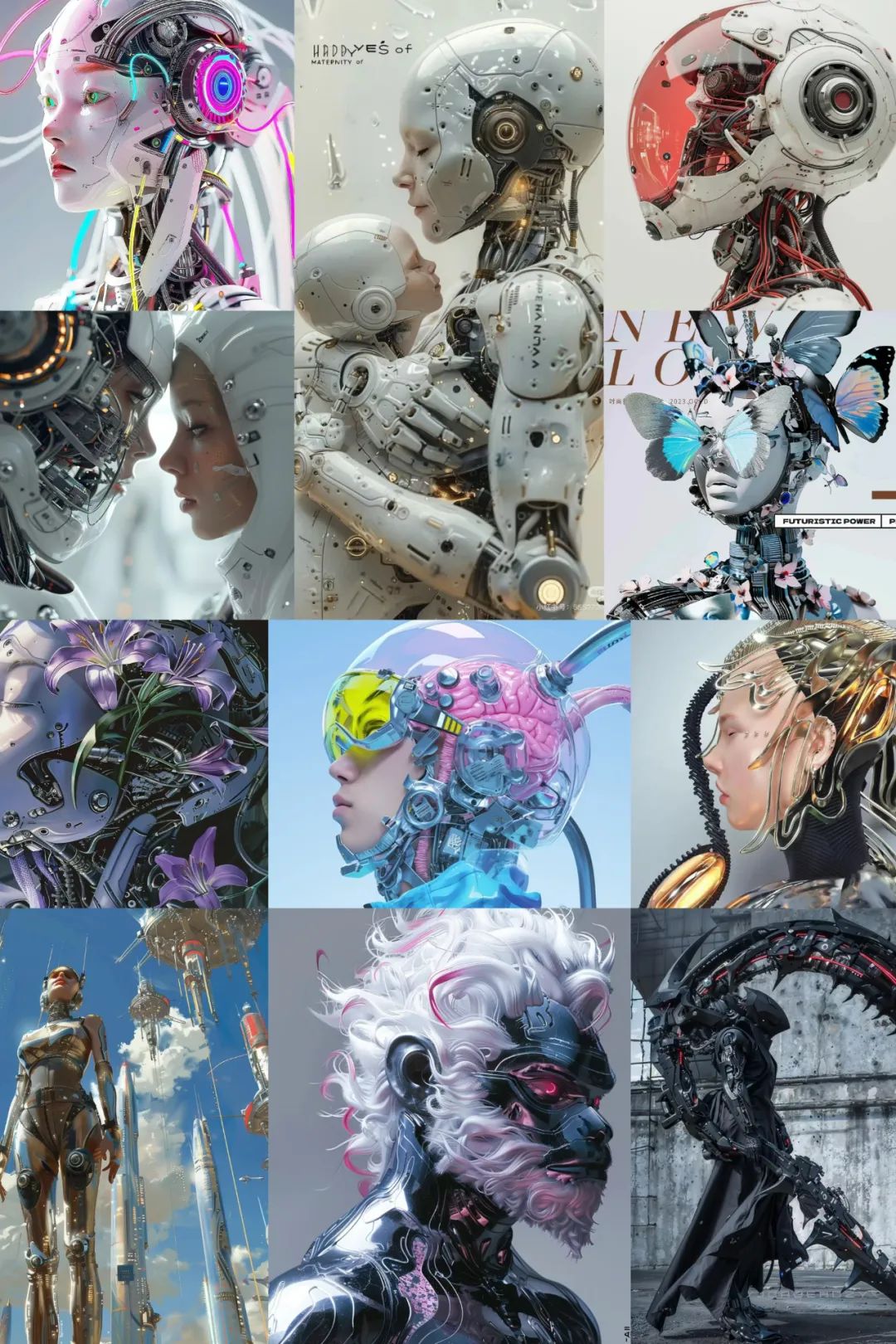

未来AI的美学特征可以从以下几个方面进行探讨。首先,在造型方面,我们可以看到流线型设计和未知生物的异形特征,体现出速度感和神秘感。色调方面,宇宙暗黑色背景与主体物的太空银灰色形成鲜明对比。声音方面,电子声音和虚拟声音的使用偏多,表现出未来感。质感方面,未来艺术往往以光滑细腻的人工质感为主。材料方面,玻璃和金属合成材质成为主要选择。动态方面,机械化和智能化的表现方式被广泛应用。空间方面,几何化和神秘暗物质空间的设计营造了独特的氛围。身体方面,人机同体和类人机器化的设计呈现出新的可能性。技术方面,读心术、克隆、人工智能、星际穿越等前沿技术的应用引领未来艺术的发展。身份方面,不明身份的设定更具神秘感。气味方面,杂交气息的表现增添了未来艺术的感官体验。这些艺术元素通过结合不同的题材和符号,为艺术转换、创新和想象提供了丰富的素材,从而表达了当下人们的观念和感受。

结语

人类艺术与AI艺术的灵魂同时都需要艺术家真诚的态度、个人体验;把作品放在文化和时代背景去分析其价值甚至逃离艺术史脉络的束缚,这些都是我们信息判断的来源。未来AI逐渐进入元宇宙、人工智能时期,需要抓住人性感知到认知的特点,模糊了主观和客观的界限,倡导矛盾与共识、共生,是对人类以往认知的完全颠覆,创造了一个新的纪元。

2024年10月20日于北京通州

作者简介

张海涛 策展人、艺术评论家、艺术档案网主编,鲁迅美术学院特聘教授(硕导)、中央美术学院城院研究生部客聘导师、北京服装学院客座教授(硕导)、湖北美院高级讲学专家,数字艺术与区块链实验室研究员,北京实验与科技艺委会委员,曾任宋庄美术馆执行馆长、元典美术馆副馆长,2007年创办艺术档案网,2012年出版《未来艺术档案》,已策划“机器人艺术时代”“未来艺术学”“我的元宇宙”等百余场学术展览。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号未来启示录 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。