- 0

- 0

- 1

分享

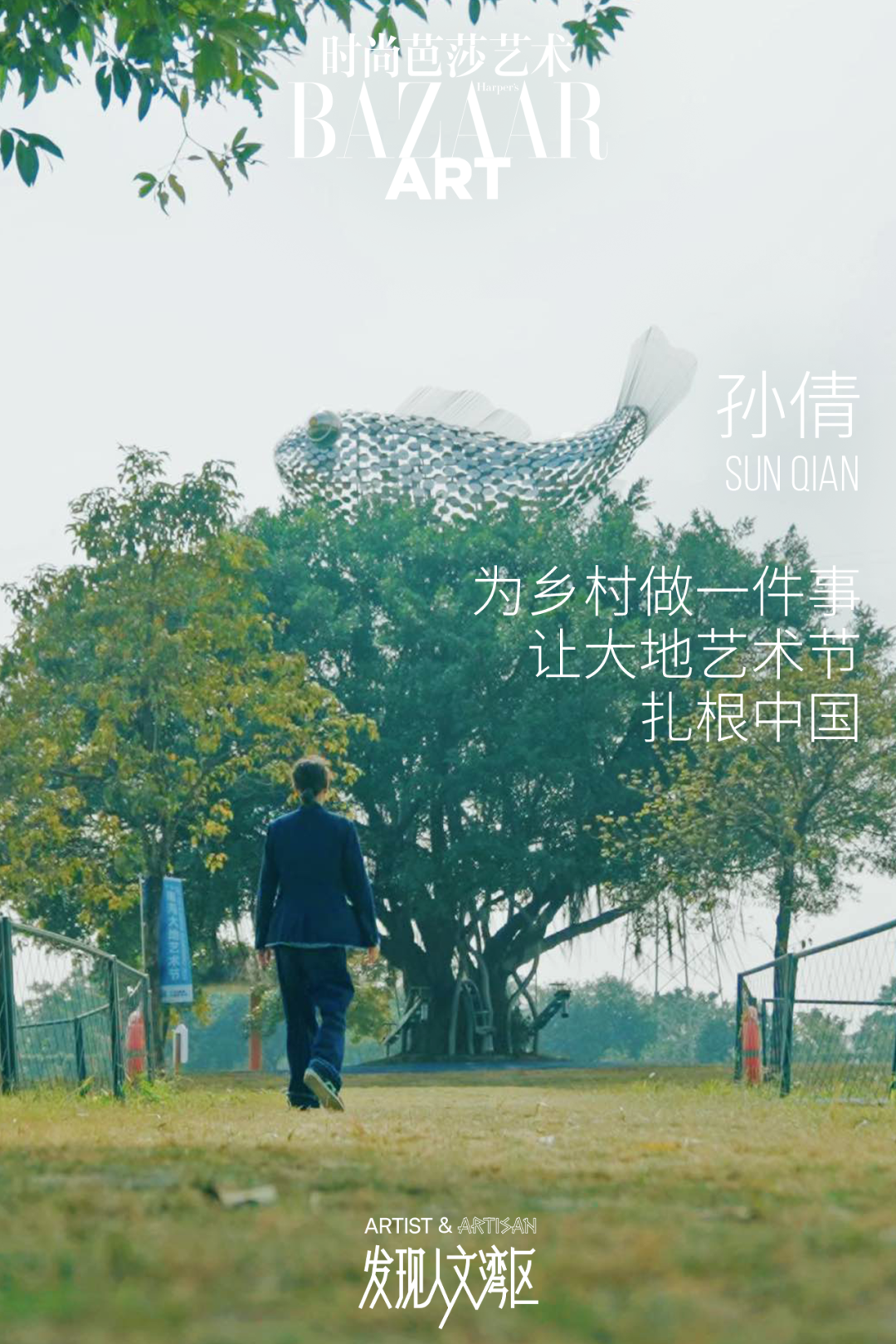

- 为什么中国只有她做成了大地艺术节?

-

原创 02-14

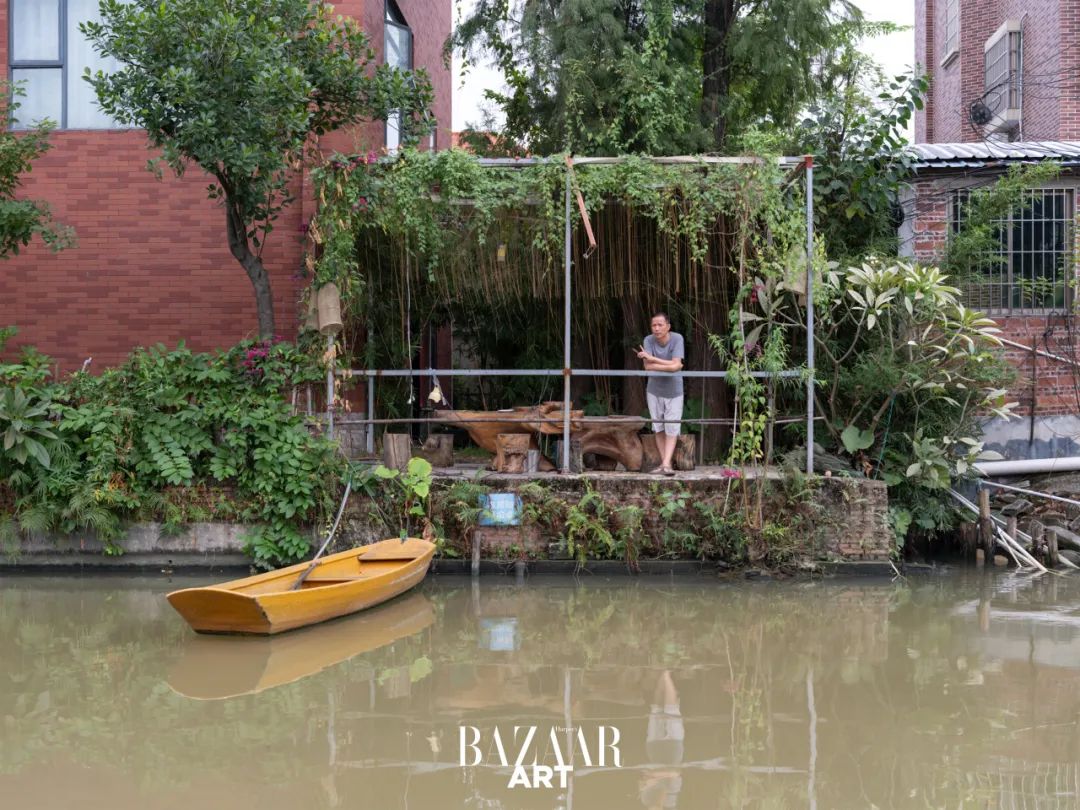

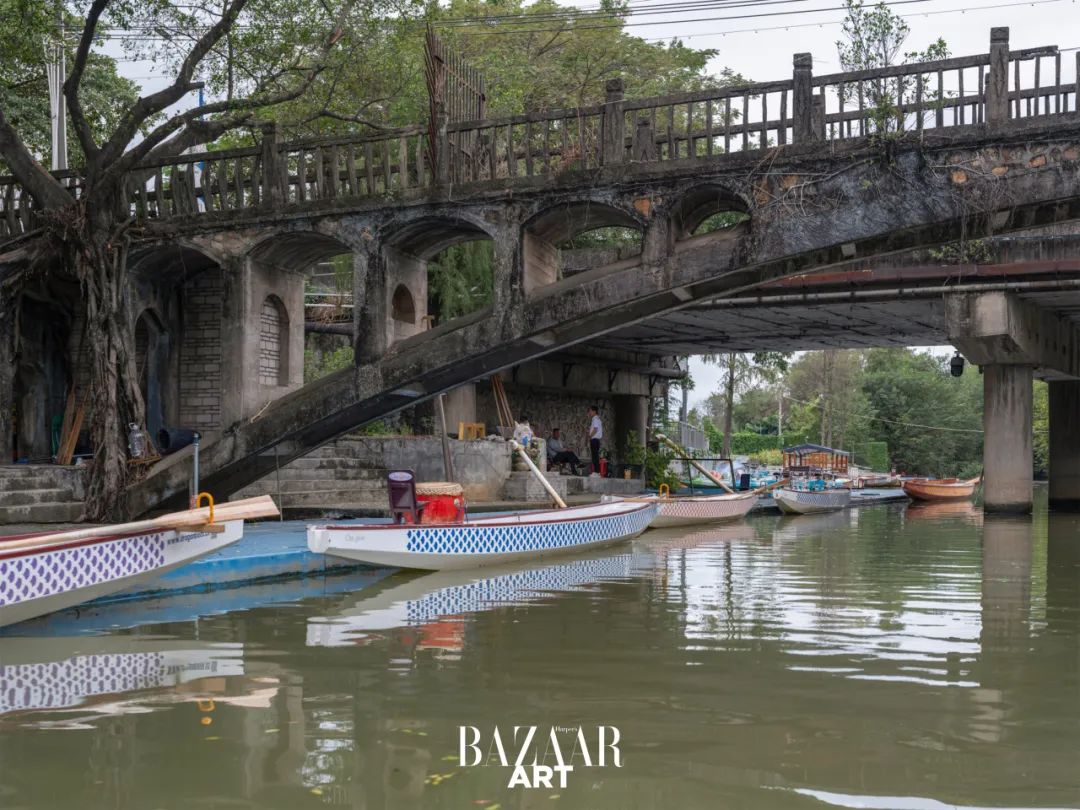

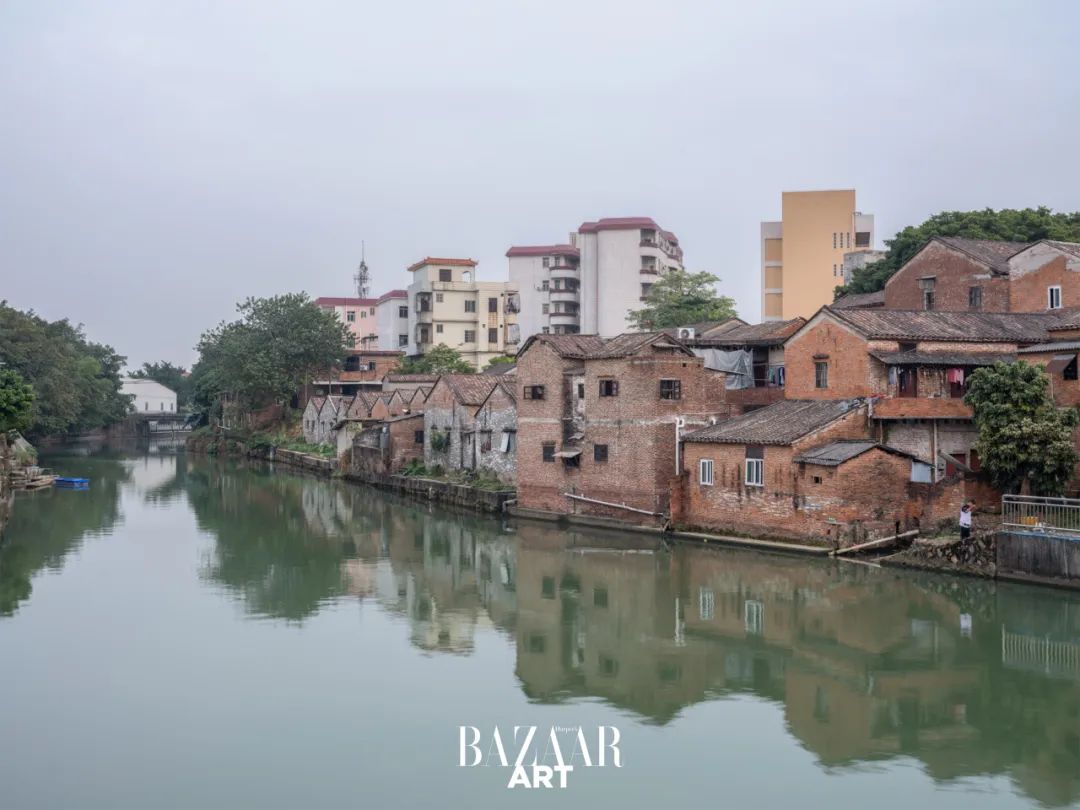

从广东佛山一路向南,便进入水网密布的桑基鱼塘发源地——南海区,这里的万亩水田被联合国教科文组织评为“世间少有美景,良性循环典范”。依河而建的古村,至今依然保留着巷弄肌理,枕水而居的村人还在用自家的舟船码头,龙舟训练的国家队也安扎在此。

自2022年第一届“艺术在樵山——广东南海大艺术节”落地以来,作为“最初的湾区”所在地的南海,第一届艺术节期间接待游客近120万人次。珠江三角洲河网密集,水系滋养着这里的人与文化。2024年第二届南海大地艺术节,范围又扩展到南海区的九江镇,还特别增设了水上游览路径,“水”真正地联系起了人与社群、人与自然。

广东佛山南海,有着典型的岭南水乡的风貌,村庄围绕水系而生,房屋依靠河流而建,远处为有着四千万年历史的死火山——西樵山。俯瞰南海,桑基鱼塘生态系统遍布,水田上的星星点点是一个个水泵。

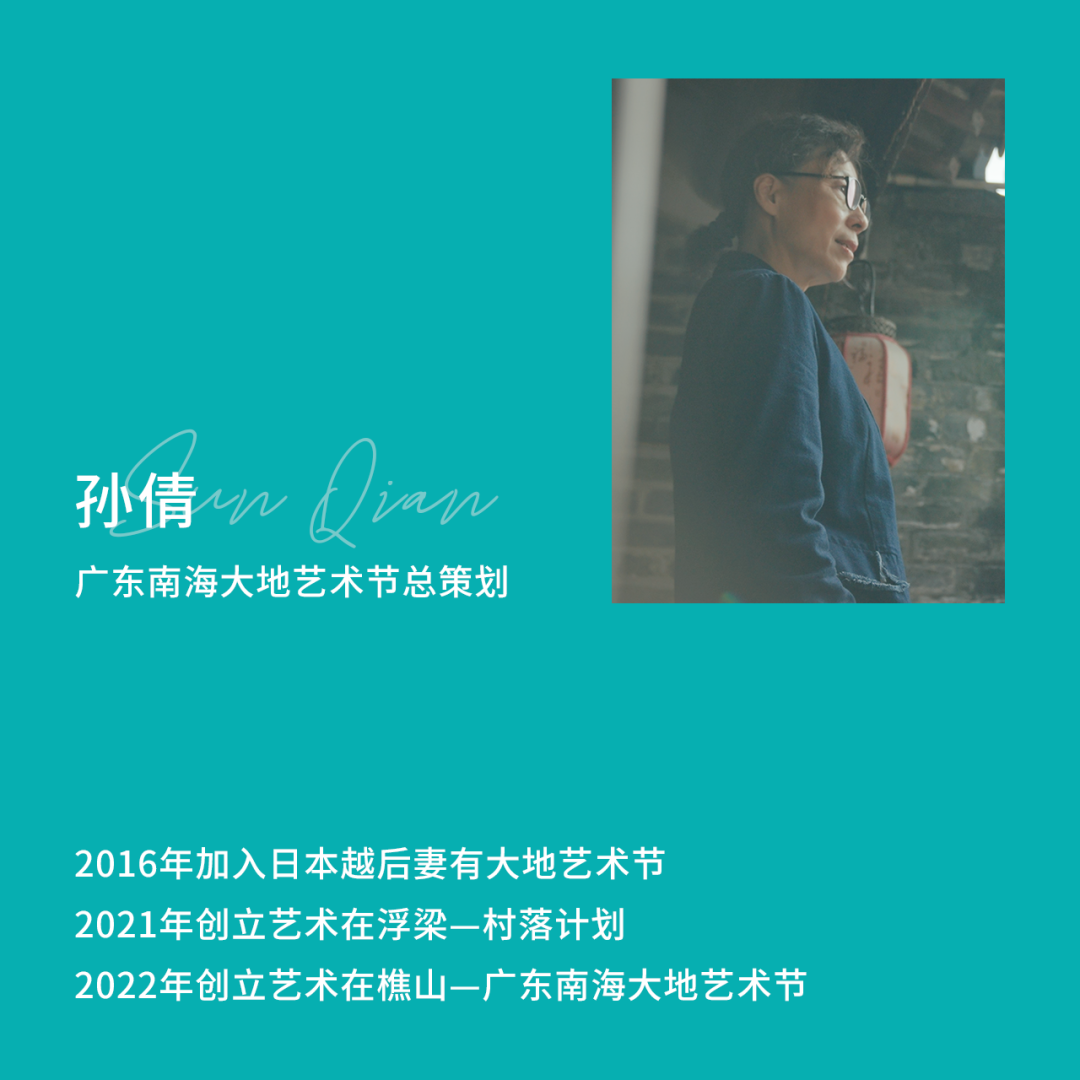

艺术真的能改变乡村吗?在是与否的二元回答之外,或许还存在着另一种叙事。广东南海大地艺术节总策划孙倩,从越后妻有到浮梁,再到南海,在躬身实践地域艺术节模式超过10年。她在采访中不止一次提到村民共建的重要性,这样的艺术节一定是“为本地而做”,必须要让艺术节真正可持续起来。

正如孙倩所看到的,年轻人愿意回到家乡了,大爷大妈的精气神不一样了——人的改变,就有无穷的可能性。

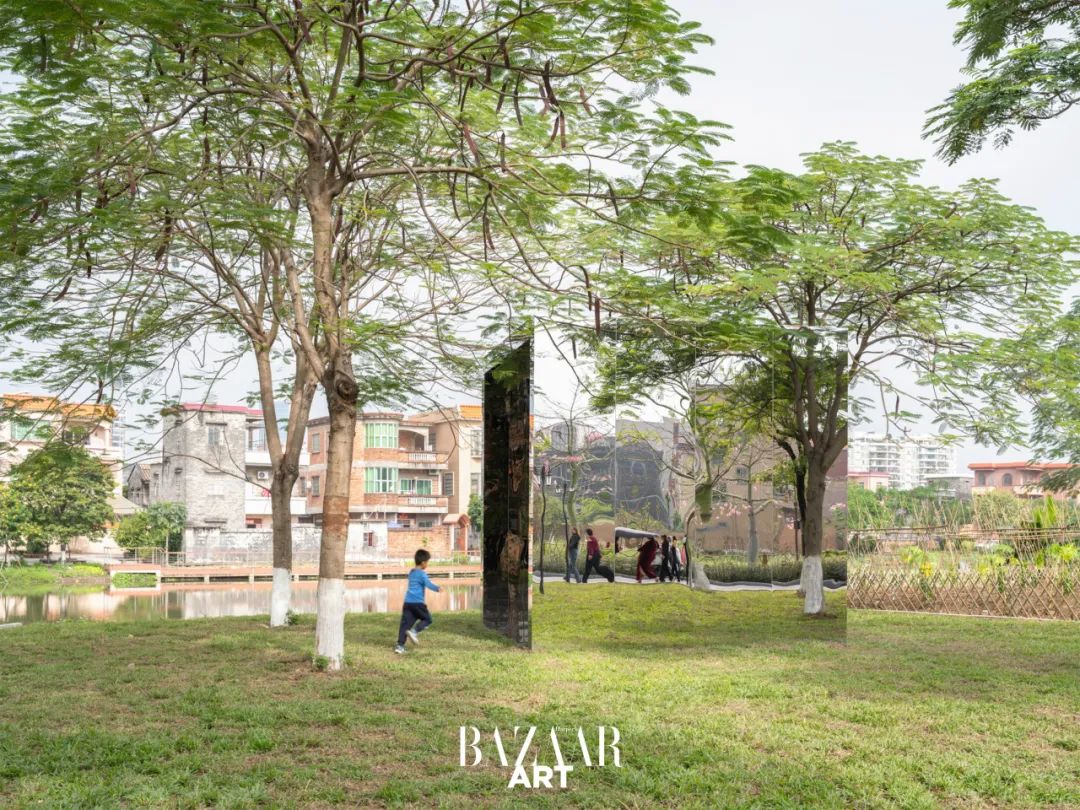

希琳· 阿布蒂尼拉德的 《映照之扉》与沈少民的《穿越记忆的光与线》在乡村的田野之间。

2025年1月10日,“BAZAAR ART AWARDS时尚芭莎艺术大赏·2024年度盛典”上,“艺术在樵山——广东南海大地艺术节”获得了“时尚芭莎艺术大赏·2024年度在地文化项目”奖项。中国有2800多个县,3万多个乡镇,这些地方沉淀的智慧、历史与文化,是中国更活跃、更丰富的另一面。艺术不是大地艺术节的最终目的所在,而是应当在差异的环境里进行对话,形成一种乡村振兴的系统工程。

BAZAAR ART时尚芭莎艺术将“时尚芭莎艺术大赏·2024年度在地文化项目”荣耀授予孙倩与广东南海大地艺术节 。

“发现人文湾区”系列专题第一期,BAZAAR ART时尚芭莎艺术对话广东南海大地艺术节总策划孙倩。南海,在传统和现代中兼容并存,文化一脉相承,在这片土地上绵延生长。

2019年,孙倩第一次来到广东佛山南海。跟很多来自北方的考察者一样,这是她第一次听说“南海”这个地名。没想到的是,3年后,她和同事搬进了当年还是工地的一栋办公楼中建立了艺术节筹备大本营,随后每年都有近一半时间在南海的村里度过。

南海的太平墟是明末清初重要的市集,连接粤东与粤西,然而在近代却成为空心村。村落背景中是马岩松在首届艺术节上的装置作品《时间的灯塔》。

是如何下决心把大地艺术节带到南海的?她形容那是一种“双向奔赴的状态”。

从2018年开始,孙倩与越后妻有大地艺术节艺术总监北川富朗在中国各地演讲,推广大地艺术节的全新模式。越后妻有大地艺术节已经举办了9届,从最开始的没什么人理解,“艺术大巴只能运送空气”,到年游客量达到500万人次,带动地方增收,历经了25年。

孙倩走访中国县城的那几年,也是各地乡村振兴正如火如荼的几年。用艺术节改变乡村,愿景是非常打动人的,基于广阔的国土面积,每一个“地方”,都可以发掘出很深的文化历史,怎么判断一个“地方”是否可持续做下去,孙倩说:“我们最后觉得可能人是最重要的。”

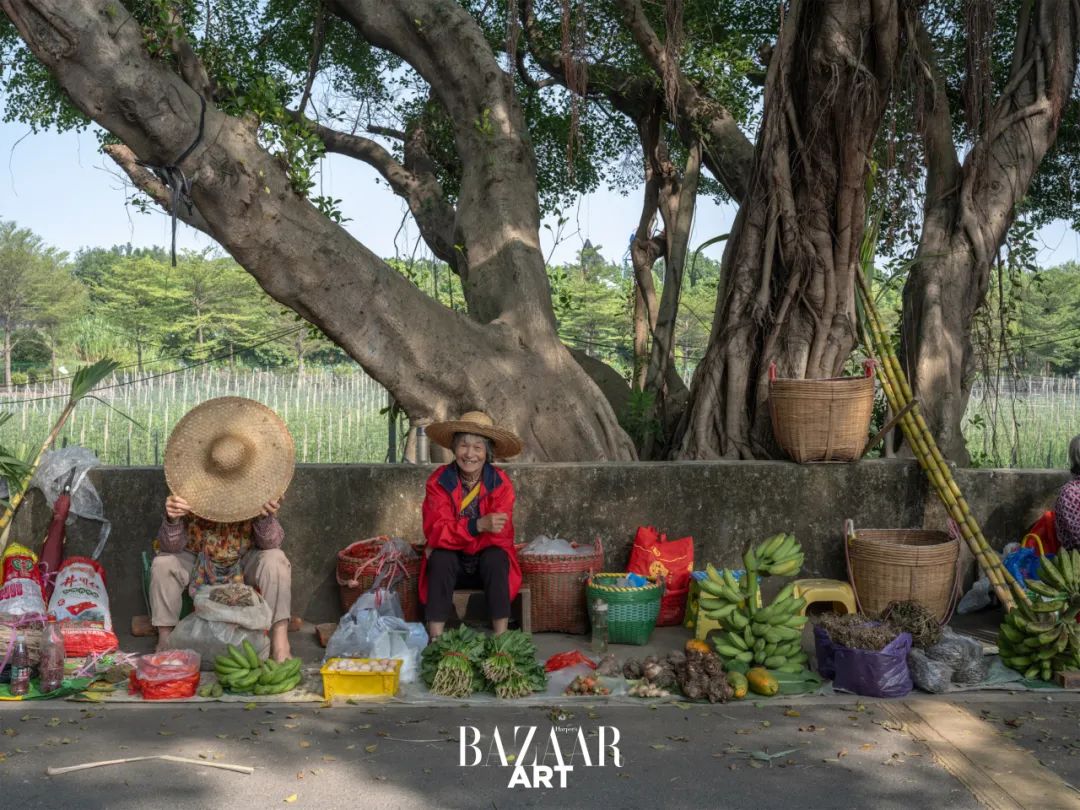

在田边卖菜的阿姨们与在河中练习龙舟的村民,这是南海人最日常的一面。

在2021年6月第二次来南海考察期间,孙倩感受到了亲切。“从老百姓到乡镇领导,在他们的身上你会看到有魄力、有热情,即便他们对这个事情还不是那么了解,但是他们会敞开胸怀拥抱你,我觉得这是非常重要的。这是我们当时决定在南海做艺术节的一个非常重要的原因。”

驻扎在南海村里的那段时间,她看到了人与人的连接——一种非常完整的“人和人之间相处的关系”,而这是在当下的大城市里已经鲜少存在的。人,是传统,也是根基。重阳节前夕,每个村都会为村里的老人开设宴席,全村合力为老人送上红包大礼,不少已经离村多年在外打拼的人也依然会参与其中。而每一行账目信息,都会用毛笔书写,张贴在村口大祠堂的墙上。春节后,村口神龛上悬挂的彩色灯笼是添丁之数,依旧寄托着这里“丁财兴旺”的愿望。

依水而生,借舟而行本是南海最日常的生活方式。在今年的大地艺术节中增加了水上游览路线,而南海本身也是龙舟的训练基地。

村民们的点滴“日常”,对于更熟悉城市叙事的艺术从业者来说,是全新的也带着生命冲击力,而它又跟社区、社群文化这样的城市热词一脉相承。

而在日常里又延伸出太多线索,可以去考证行为的渊源、传承的源头。在孙倩看来:“我们的艺术节就是要从属于中国的日常里去发现我们的传统生活方式,通过艺术再把它放大。”

“经过两届艺术节,我现在越来越坚信南海是传统和现代兼容并存的,是可以代表中国乡村的存在。”

《招牌计划——字游湾区新象》,太平墟

策展人:梁佳

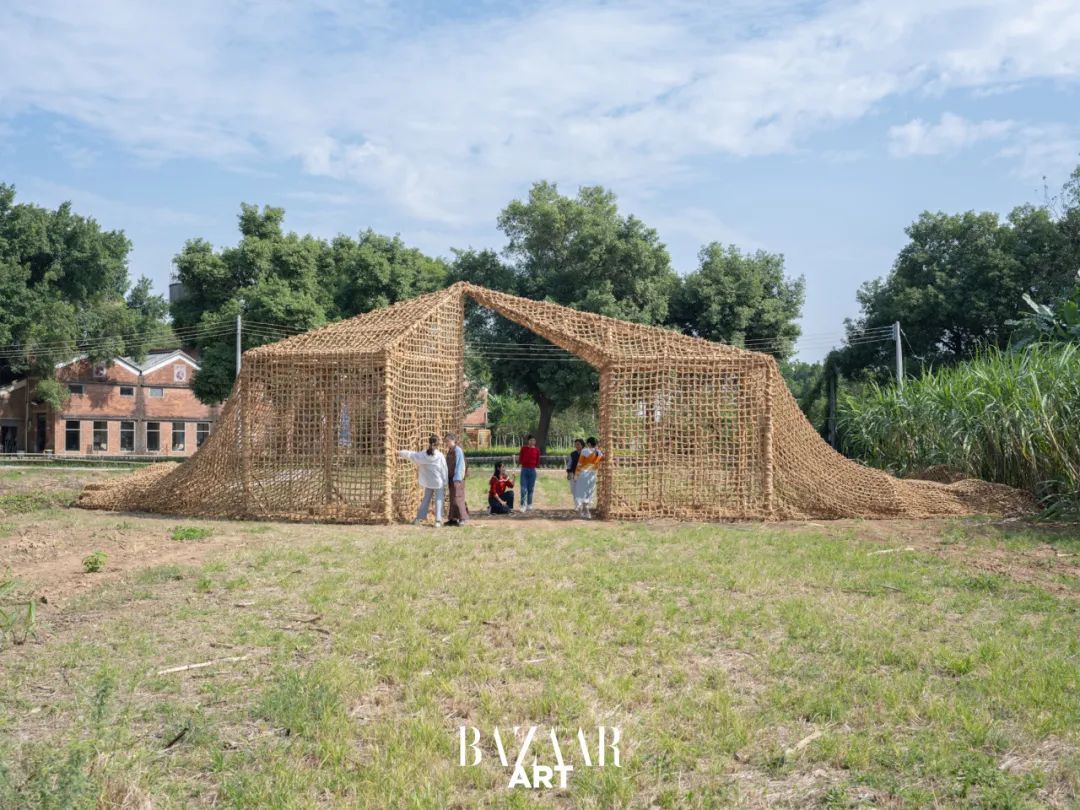

相比第一届,第二届南海大地艺术节的规模从西樵镇拓展到了九江镇,增添了烟南、璜矶、河清、国风园4个区域。算上第一届的保留作品,总共有95个全域艺术项目,由30个国家和地区的165组参展艺术家共同完成,分布于10个区域。

“你到每个区域去看,会觉得每个区域是不一样的,有山、有湖、有岛、有古村落、有墟市还有园区。”孙倩觉得,虽然统称岭南水乡,但每个镇依然有各自的特点。在选择艺术节点位的时候,希望尽可能挖掘出每个区域的特征,这样来访者在抵达每一个区域时,不仅仅是观看艺术作品,还能尽可能了解这片区域的历史、人文、民俗、风土人情、生活方式等。

广东南海大地艺术节的特别项目《南海24食》,邀请艺术家与大厨以南海的饮食习惯与食材为载体创作料理。每一道菜背后都是南海地理知识和市民的生活经验。

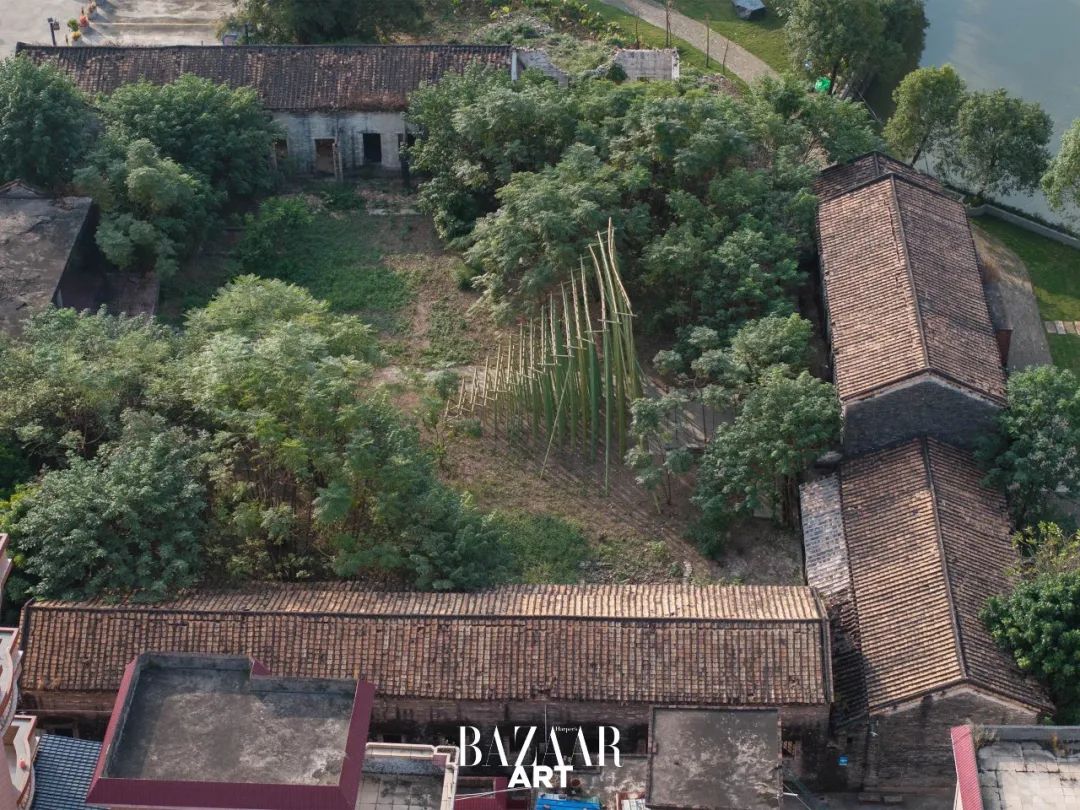

走进烟南古村,村头就会遇到一处废弃多年的烟南小学旧址,里面有艺术家杨茂源的两件作品,从杂草与砾石间生长出来。格外生动的是,在原来操场的演讲台处,村民的祭祖牌位香火正旺。现场的志愿者也是曾经就读于这个小学的80后,在外打拼多年如今回到了家乡。“小时候觉得我们学校很大很大,长大后回来看,原来它这么小。”

烟南小学旧址中呈现着杨茂源的作品《步步高》,竹子与周围自由生长的环境融为一体。

烟桥的村书记同样毕业于这个小学,在孙倩看来,他“太细节了”,跟村民的协调工作,无论是借用村民的房子,照顾到当地的信仰习俗,提出每个区域的诉求,给村民们开动员会,非常依赖于他和村委干部,用他们的方式去做工作。到了后期作品落地制作环节,村书记每天都在一线。

“到了村里边,就是非常‘下沉’。”聊起工作方式,孙倩认为,所有的策划计划、艺术家的邀约、工作方法都要从本地出发,“脚要站在土地上”。

“对,就是这里,你带‘护照’了吗?”“要帮你拍照吗?”南海大地艺术节的志愿者大多来自本地,叫“鸡蛋花队”,取名来自南海四处可见的鸡蛋花。

一路追随着蓝色的艺术节道旗在村子里晃悠,常常隔着老远就会遇上志愿者们热情的招呼。接过艺术节专属的蓝本护照,盖上一枚打卡章,带着乡音的作品导览立马开始。说是导览,也有很多融入了志愿者们自己的见解,面对现场的不同游客,有时还能普通话、粤语两种语言快速切换。

大地艺术节的志愿者大多来自本地,被称作为“鸡蛋花队”。

孙倩发现,这一届的志愿者报名人数比上一届更多,除了留守在村里的叔叔阿姨外,也有更多年轻人从外地归来参与进来了,这令团队非常开心。“有很多年轻人会在寒假回家来,以前可能就出去旅游了,或者就在家里闲着了,但这一次很多人选择在假期做志愿者,为自己的家乡做宣传。”

100多位志愿者,如何快速让他们能够上岗讲解艺术?相比第一届大家还有点懵,第二届大家伙儿已经有了些概念。“其实只培训了几天,大家就上岗了。”艺术节的运营团队会为每个片区定一名区长,然后由区长带着这些志愿者,过一遍“操作手册”,读一读艺术家自己写的介绍,以及上手操作一遍,比如如何开关电脑、把流程跑顺。

至于讲解的内容,其实不做什么限制。“你会看到他们很多人一开始是背诵讲解的内容,但是慢慢地你会发现,随着跟观众的互动变多,他们的状态在发生改变,他们会觉得自己是主人,要代表自己的家乡,就会有那种自豪感,说得也许不是那么专业,但是特别热情和真诚。”

还有个细节是,艺术节特别安排了每天下午五点室内作品的参观结束,就是为了方便这些村里的阿姨“下班”,骑上小电驴或者步行几分钟,就能赶上做饭的时间点。

村子里很多艺术作品与当地的风貌紧紧融合在一起,村子里的公共卫生间也焕然一新。

艺术节开幕后,孙倩也常常下到村里去跟志愿者们交流,发现他们给了好多惊喜,比如他们自己会主动地去找最佳的拍摄点,还有连着两届参加的阿姨,发现今年她们特别注意穿着,有的还画了淡妆。“从人本身来说,是大家的精神面貌的改变。”

在孙倩看来,志愿者也是大地艺术节的一个组成部分,他们其实是“没有编号的,艺术节的一个流动的、重要的艺术品,特别生动”。

孙倩也非常鼓励观众们去跟艺术节的志愿者交流,孙倩发现很多观众已经知道怎么享受这样一个过程。“因为你完全无法预估他们(志愿者)会给你讲什么,这其实是特别感人的,因为它真实。”

聊村里的大地艺术节,绕不开一个词——乡村振兴。艺术节给乡村、给村民带来怎样的改变?这是观看和找寻艺术作品的同时,令很多人关心的问题。

只有真正走到南海,才会看到这样的村民们日常,这是社交媒体滤镜背后的村子面貌:在烟南村的村头,有一棵当地常见的古榕树,垂坠向地面的无数枝条见证了它经历的百年岁月,在一个普通的工作日下午,老人们围坐在一起闲聊,笑着观看年轻人们在画舫旁开心比耶。不远处的河道边,新开的咖啡馆里是回乡创业的年轻人。

孙倩希望大家在欣赏大地艺术的同时,能在村子里自由地穿梭探索,发现村子里隐藏在日常中的美。

西樵镇多了几间民宿,轻松试水中的快闪店;在太平墟,第一届就存在的招牌计划,在19家的基础上又增添了9家,新的商业业态在这里慢慢萌芽。

大地艺术节为谁而做?

在跟孙倩对话的过程中,她常提到这个问题。在积累了近10年越后妻有大地艺术节的经验之后,她很坚定地表示,无论在哪儿,大地艺术节的底层逻辑是一样的:艺术节一定是为本地而做,如果说和百姓生活没有什么关系的话,这个事情终究无法持续。

BA:从越后妻有到浮梁,再到南海大地艺术节,艺术节需要因地制宜,它不是简单的复刻或者模仿,它是如何适应各个地方的差异,是如何扎根在它所在的乡土去解决问题的呢?

孙倩:越后妻有是大地艺术节的起源地,之所以能经过20多年,首先是因为它打动人的理念。其次无论在日本还是中国,不曾改变过的是落地的底层逻辑与工作方法。

艺术节为谁而做?艺术节肯定是为本地而做。所有的考虑、策划、艺术家的邀约、工作方法都要从本地出发;能够和本地发生连接的就要靠尊重、真诚,还有专业。

真正要在这个地方扎根,你要拿出时间来住在这里和这里的人交流,脚要站在这片土地上。作为政府主办的项目,要去了解政府有什么样的诉求等等。我们团队从2021年开始到南海来调研,许多从北京过来的同事都在这里租了房子。我的两个搭档每年有半年以上的时间都住在这里。所以其实没有什么捷径,就是要在这个地方待很长的时间,必须要下场,必须要亲力亲为。

BA:通过两届大地艺术节的举办,您感受到的当地的变化有哪些?

孙倩:整个佛山之前都是制造业为主的,因为第一届艺术节的落地,有了文旅产业的转型,包括利用西樵山以及周边的岭南村落来做整体决策,有了非常清晰的目标。

在行动上,也能感觉到政府投入大量资金改善基础设施,比如修缮了通往太平墟和平沙岛的道路,整治环境,以及平沙码头周边破旧的房屋焕新。这些都让当地居民受益。

百姓的变化也挺大的,因为很多艺术项目在本地制作,也培养了人才。第一届还要自己召集工程人员,到了这届已经有了两个固定的本地施工队,年轻人还会主动记录制作过程。还有一个平沙岛本地的年轻人在上一届艺术节之后成立了工作室,担纲了很多项目的视频拍摄工作。

西樵镇也有好多当地年轻人回来,租房开设咖啡厅、奶茶店等,也有新的设计工作室入驻。在村里看到老年人,他们也都会跟你招招手,虽然语言不通,但是你会感觉到他们精神面貌都在变化。得去到现场,你才能够有这种感受。

孙倩在调研阶段走访南海各个村落,包括龙舟名镇九江镇。

BA:怎样让大地艺术节真正变得可持续,可以长效存在?它是如何跟当地互相滋养成长,而不是只在一个展期内短暂地昙花一现?

孙倩:艺术节开始了,它就没有办法停下来,它就没有结束。常规的双年展、三年展,有固定的展期,作品也不是邀约制的,而且展期结束以后,所有的作品就没有了,这跟大地艺术节是有区别的。

做大地艺术节,首先所有的作品是为了本地而创作的。其次,除了集中的活动展期,还会有持续的运营。我们在本地有一个运营团队,从上一届展期结束后开始探索,基本上去年春夏秋冬四季,都尝试做了一些活动。

从这一届结束以后到下一届期间,我们会再去做更多的优化,让南海这个地方持续有声音发出来,不断有内容生产出来,那么大家也会在不同时间段回到这个地方来。可持续就会带来更多可能性。

艺术不是最终的目的,通过大地艺术节让大众认识南海、了解南海才是意义所在。

BA:今年的艺术节范围更广,覆盖的村子更多,也联动了更多的人群。通过这两届大地艺术节的举办,您个人收获了什么?回馈了什么?

孙倩:在接触大地艺术节之前,我的工作都是在城市,出生在城市,所有的经历都发生在城市,对中国的认识也局限在城市。我特别庆幸能够和大地艺术节结缘,因为艺术节,过去10年走了中国的很多地方,接触到了太多县域。中国有2800多个县、3万多个乡镇,这是中国非常活跃的地方,我们的文化历史、先人的智慧等等都可以在县域里边发现,会为自己的国家骄傲。

因为精力有限,无法做那么多个大地艺术节,要在一个地方持续不断地做这个项目,不断挖掘这个地方的历史文化,去积累。我们请了很多非常有影响力的艺术家,他们可以把作品留在南海,留在中国的大地上,我觉得这是作为一个艺术工作者,能给这个地方、给当今的中国作一点点贡献的事情。已经91岁高龄的意大利著名艺术家米开朗基罗·皮斯特莱托为南海创作了作品《第三天堂在樵山》,是他在亚洲迄今留下的唯一一件户外永久作品。

BA:对于选择来大地艺术节参观的游客,有什么想说的?

孙倩:现在有很多人选择“特种兵式”打卡,但是更希望大家能够放慢脚步,通过行走,去了解这个地域的人文、历史,打开思路,稍微逃离城市。

对于一些人不习惯这种展览,我也非常能理解,因为毕竟这样的方式之前在国内还是没有的,其实它就是想让大家打破在城市观展所形成的一种束缚。如果带着既有的对艺术节或者对展览的理解,在这里是行不通的。

我们在设计每一个艺术项目的时候,每一个点位的选择背后有很多逻辑和思考。也是希望游客可以慢慢体会,能够感受到我们的用心,对这个地方有一个立体的认识。

“天下醒狮,皆出南海”,舞蹈家周星夙编舞领创,作曲家唐森作曲,西樵民乐小学学生共同演绎的《醒狮操》已经走进南海的校园。

BA:大地艺术节有什么新的事件发生,你对它有怎样的愿景?

孙倩:前不久越后妻有大地艺术节举办地新潟县十日町市的市长来看了南海大地艺术节。北川富朗团队的元老级人物也都来到了南海,这个月也会有一些年轻的制作团队成员过来,希望我们的团队和越后妻有的团队可以形成联动。

愿景当然是希望艺术节能持续进行下去,不断积累这些来自世界各地的艺术家的创作,形成属于这个时代和这片土地的一批文化财富;另一方面,也通过更多当地人的参与,积累非物质文化,比如基于黄飞鸿的醒狮表演创作的《醒狮操》,现在在全南海的中小学都普及了,特别受孩子们的欢迎。

希望真正地把文化传递出去。

总策划:徐宁

编辑:杜涵茜

撰文:叶荔

摄影:田方方

设计:张晓晨

视频制作:CANTOWN MEDIA

导演:戈罗杰ClockJ

摄影、剪辑:GG

拍摄协助:陈曦雨

拍摄助理:黄慧中、李学耀

合作

greenbazaar@trends.com.cn

出品

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号时尚芭莎艺术 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。