- 0

- 0

- 0

分享

- 朱雪峰:当代西方剧场建筑的伦理表演性

-

2024-04-02

摘要:剧场建筑既是演出场所也是建筑艺术,作为剧场表演性的构成要素之一,它是具有重要社会功能的特定美学空间,因此有必要从特定时代的共同精神气质角度来剖析其伦理表演性。20世纪中叶至今,当代西方剧场建筑的理论与实践经历了伦理表演性的嬗变。当代西方剧场建筑类型多样,有着自身的建筑史发展线索,它们和当代剧场与表演实践既有交织融合,也有对立疏离。剧场建筑伦理表演性的锋芒,逐渐从现代主义新建剧场“为创造而摧毁,或为赋能而创造”的创新,转向后现代改造剧场通过引用与重述对自律主体性的解构和在此基础上的主体性重建,以及全球化时代临时剧场建筑倾听他者、回应他者的漂移。当代欧美剧场建筑通过发挥剧场建筑的伦理表演性,为正在浮现的时代问题提供兼具艺术想象力和现实行动力的建筑新思路。

引言

“剧场建筑是剧场体验的最关键要素之一,却又最少被人理解”[1],1993年剧场史学者伊恩·麦金托什(Iain Mackintosh)这样写到。剧场建筑不仅是演出场所,也是建筑艺术,因此当代剧场建筑和其他建筑一样,正面临哲学家卡斯滕·哈里斯(Karsten Harries)在其著作《建筑的伦理功能》(The Ethical Function of Architecture,1997)里描述的困境:20世纪60年代以来,随着现代主义的确定性向后现代主义的不确定性过渡,建筑已经“迷失了自己的方向”[2]。本文围绕当代西方剧场建筑的伦理表演性展开,探讨20世纪中叶至今西方剧场建筑理论与实践的伦理表演性嬗变。当代西方剧场建筑类型多样,有着自身的建筑史发展线索,它们和剧场与表演实践既有交织融合,也有对立疏离,体现出剧场建筑的伦理表演性从现代主义走向后现代主义的复杂进程,并在全球化时代产生了新趋势和新问题。

▲世界剧院

什么是剧场建筑的伦理表演性?哈里斯界定的“建筑的伦理功能”和当代剧场研究的表演性转向为我们提供了启示。哈里斯指出,“伦理”(ethical)一词衍生自希腊语“精神气质”(ethos),在此是指“人类存在于世的方式,他们栖居的方式”;而他所说的建筑的伦理功能,是指建筑承担着“阐明某种共同精神气质的任务”[3]。这一解释可以回溯至古希腊前苏格拉底时代ethos一词的本义“居所”,海德格尔将赫拉克利特的名言ethos anthropoi daimon译为“只要人是人的话,人就住在神的近处”[4]。亚里士多德在《修辞学》前言里以“居所”隐喻为前提,提出ethos(指演说者在演说中展现的个人精神气质,包括实践智慧、美德、善意)是演说者说服力的最重要因素,而且它只有在与公众的道德观念一致、投射为公众可信赖人格的情况下,才会起到正面的说服作用[5]。换言之,精神气质是言语对听众产生预期效应的关键,具有施行性话语的作用,也就是J. L. 奥斯汀所界定的“表演性”(performative)或“以言行事”的能力[6]。各种艺术形式都具有筑居于时代精神气质的伦理表演性:一方面,它们随时代变迁而变化,呼应特定时代的共同精神气质;另一方面,它们对社会危机等紧急状态做出回应,承担时代的责任,体现出“艺术的生成性”和“挑战现实的能力”[7]。表演性研究具有日益凸显的重要意义。何成洲在《表演性理论:文学与艺术研究的新方向》中指出,“剧场和表演研究在过去30年中经历了一个表演性转向,让表演性成为一个主导性的理论概念”[8]。剧场建筑是剧场表演性的构成要素之一,是具有重要社会功能的特定美学空间,有必要从特定时代的共同精神气质角度来剖析其伦理表演性。

福柯在演讲《另类空间》(Of Other Spaces,1967)中概述了基于时代共同精神气质的西方空间演变史。第一阶段是中世纪的赋位(emplacement)空间,表现为不同场所之间的绝对等级、对立和交错;第二阶段是始于17世纪的延展(extension)空间,场所只是物体运动轨迹中的一点,赋位空间的在地性被广延性取代;第三阶段是当代的关系(relations)空间,“场域由点或要素之间的邻近关系来定义”,如“系列、树状或网格”[9]。福柯认为剧场是一种异托邦,即特定社会空间里的“反场域”(counter-site),是某种“实现了的乌托邦”,它们“再现、对质、颠倒”特定文化里的所有其他真实场域[10]。异托邦存在于所有时代,但是剧场建筑实物的建造和其他纪念碑性建筑一样,往往是在主流社会政治经济权力的严格规训下进行,因此,剧场建筑的建造目的主要是再现而非对质或颠倒同时代的真实场域,其伦理表演性基本体现了福柯所说的从中世纪赋位空间到启蒙时代延展空间再到当代关系空间的转变。但由于《另类空间》写作于20世纪60年代中后期,福柯论述的当代关系空间主要还是结构主义的,而此后又发展出西方空间史的新阶段,即晚期资本主义的后现代空间和全球化空间。正是在这两个新阶段,建筑遭遇了解构危机,而剧场建筑的伦理表演性则从“再现”转向“对质、颠倒”同时代的真实场域。

列斐伏尔的空间理论是对福柯“空间三段论”尤其当代空间论述的有益补充。他从辩证法、现象学和语言学三个角度对空间的生产进行分析,对西方空间演变史做出如下概括:从绝对空间(具有宗教和政治功能的自然空间碎片)转向历史性空间(知识、技术、宝藏、艺术品与象征物等财富与资源的积累空间),再转向抽象空间(发挥资本主义功能的政治经济空间,背后的真正主体是国家政权)。而抽象空间又必然具有空间性矛盾,内含可以萌发新型空间的“差异性空间”[11]。这一空间演变史大致对应于福柯的“空间三段论”,但是列斐伏尔对资本主义抽象空间内部矛盾性的敏感,解释了后现代空间和全球化空间的萌发,而且他更强调物质与身体感知对于空间生产的重要意义。用列斐伏尔自己的话来说:“我们首先关注的领域是物质(physical)领域,即自然、宇宙;其次是精神领域,包括逻辑与形式的抽象;第三是社会领域。换言之,我们所关注的是逻辑-认识论的空间、社会实践的空间以及被可感知的现象占据的空间——包括想象的产物,如推想(project)和投射(projection)、象征和乌托邦等。”[12]如当代剧场史学者大卫·怀尔斯(David Wiles)所言,列斐伏尔对身体物质性的强调对于剧场表演研究来说具有重要意义[13]。而且,由于列斐伏尔的空间分析也关注“想象的产物”,他总结的空间演变史不仅适用于作为异托邦的剧场建筑实物,也适用于未建造的、作为乌托邦的剧场建筑思想。

20世纪之前,西方剧场建筑的伦理表演性变迁验证了福柯和列斐伏尔对空间演变史的总结。古希腊罗马时代至中世纪的剧场是福柯所说的赋位空间,剧场是发挥政治或宗教功能的特定空间,但同时也体现了列斐伏尔所言绝对空间向历史性空间的逐步转化。文艺复兴时期,随着职业演剧的繁荣,剧场建筑的伦理表演性进入福柯所说的延展空间阶段或列斐伏尔所说的历史性空间阶段,早期现代的自我意识与知识理念成为剧场空间建构的动机与目标。17—18世纪启蒙时代,视觉和语言的地位上升,成为发挥剧场建筑伦理表演性的主要渠道。这一时期的剧场建筑推崇镜框式舞台、前置乐池、马蹄形观众席、舞美透视法和幻觉奇观。这种视觉至上的幻觉剧场建筑延续至今,但其伦理表演性在20世纪逐渐丧失,被列斐伏尔所论述的资本主义抽象空间阶段的新型剧场建筑取代。在现代主义和后现代主义的先后冲击下,20世纪出现了新的呼应时代精神气质、回应时代危机的西方剧场建筑理念,主要体现于“二战”结束后的欧美剧场建筑实践,其伦理表演性的锋芒逐渐从现代主义新建剧场“为创造而摧毁,或为赋能而创造”[14]的创新,转向后现代改造剧场通过引用与重述对自律主体性的解构和在此基础上的主体性重建,以及全球化时代临时剧场建筑倾听他者、回应他者的漂移。

1

新建剧场

现代主义的创新伦理表演性

德里克·阿特里奇(Derek Attridge)在讨论作为表演事件的文学时指出,“语言和形式上的创新性”作为文学创新性(inventiveness)的一种,与现代主义的关系尤其密切[15]。现代主义建筑也具有这种形式上的创新性特征,建筑师或设计者通过与过去的传统建筑形式决裂,彰显个性和自由,这与启蒙时代尤其康德以来注重意志自律的伦理倾向和注重艺术自律的美学倾向形成呼应。但是现代主义的创新性具有美学和政治上的内在复杂性,马克·金威尔(Mark Kingwell)区分了建筑现代主义的两种模式:“为创造而摧毁,或为赋能而创造。”这两种模式也体现于当代西方新建剧场建筑的伦理表演性之中。“二战”后,许多欧洲剧院毁于炮火,在各国文化扶持政策的激励下,英国、联邦德国和北欧等国家和地区兴起了延续近四十年的剧场建造浪潮。这些新剧院摆脱了商业剧院的经营模式,成为以社会服务和教育为主要目标的市民剧场、非商业轮演剧场和大学剧场,具有战后民主文化重建的明确政治功能,同时接续了战前现代主义颠覆传统的美学诉求。

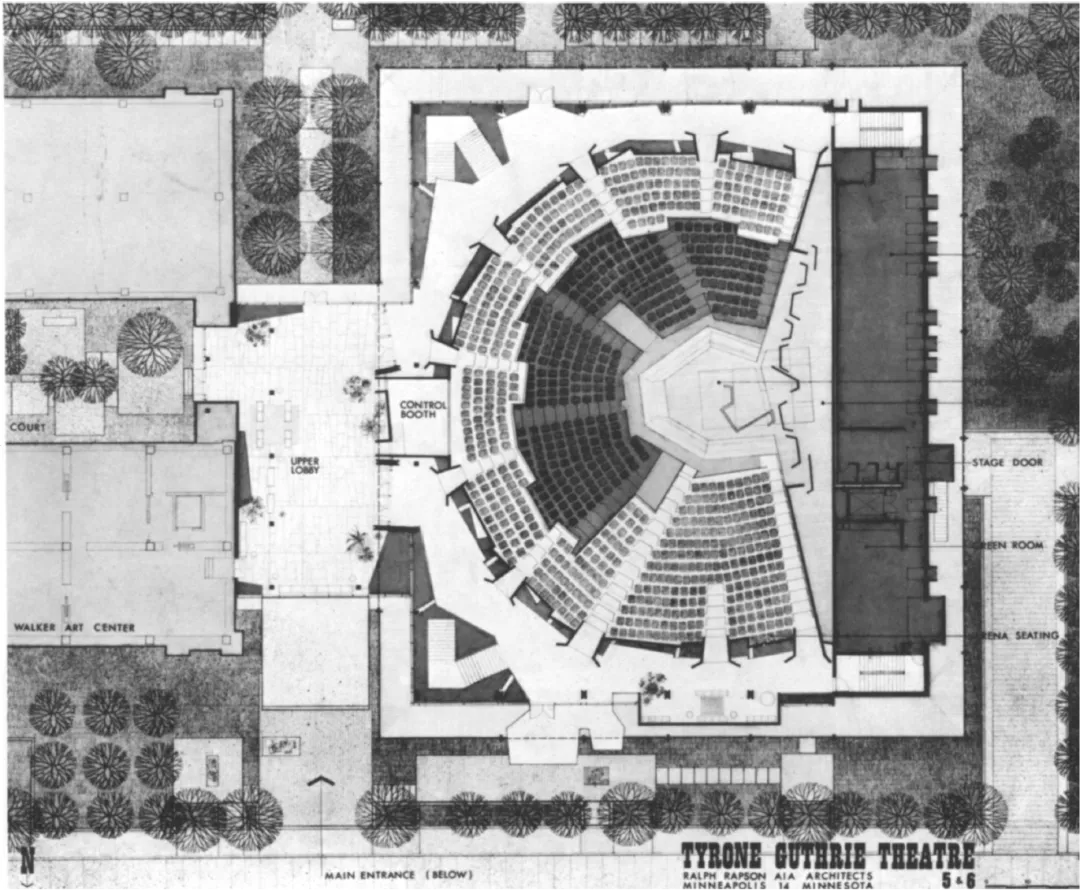

新建剧场“为赋能而创造”的伦理表演性主要体现于剧场内部设计。很多新建剧院放弃了镜框式舞台,转向更灵活的伸出式或开放式舞台以及侧台等其他有助于建构更亲密观演关系的剧场传统,剧院规模通常在2000座以内[16]。英国导演泰隆·格思里(Tyrone Guthrie)的剧场设计尤具代表性,20世纪五六十年代他在加拿大和美国分别建造了格局相似的莎士比亚戏剧节剧院(Shakespeare Festival Theatre)和格思里剧院(Guthrie Theatre),为上演古典及现代经典剧作的当代轮演剧场提供了范例。格思里主张改变建筑去适应经典作品,他设计的剧院结合古希腊圆形剧场观众席和伊丽莎白时代舞台的特点,开放式舞台向观众席延伸,观众围绕舞台三面而座,以便在保持亲密观演关系的同时采用布景[17]。现代民主观念体现在每一座席与舞台之间的平等亲密度,观众席采用不规则设计,座椅为和谐多元的碎纸屑式缤纷色调,声学天花板下也铺设朵朵“云片”[18]。格思里剧院的建筑理念影响了此后建造的很多主流欧美剧场。

▲格思里剧院内景

▲格思里剧院平面图

“二战”后的另一种剧场内部设计思路,是不提供任何预设的空间定位,把空间建构的艺术主动权移交给每一次演出的导演[19]。彼得·布鲁克(Peter Brook)认为,“伸出式舞台、圆形舞台、不熄灯的观众席、狭窄的马厩或房间”等剧场建筑新形式只能营造空间环境表面的不同,而不能带来观演关系的内在本质变化[20]。他反对“僵死的戏剧”,即以镜框式舞台的红色幕布和脚灯为标志的幻觉剧场。他呼唤的新剧场可以发生在任何空间:“一个人走过空的空间,另一个人看着,这就已经是戏了。”[21]通过布鲁克的论说与实践,“空的空间”这一现代剧场空间新概念影响了众多实验剧场导演,黑匣子工作室成为常见的实验剧场建筑,其实质就是现代美术馆“白立方”概念的剧场化身,“黑匣子将剧场表演严格置于美学领域,隔离在其他社会实践之外”[22]。但定型之后的黑匣子剧场也难免成为一种套路和范式,最终失去在特定历史语境下具有的否定性意义。怀尔斯指出,“空的空间”渴望摆脱具体时空的限制,但这种激进的纯精神空想只是一厢情愿的乌托邦幻觉,从中甚至可以“辨识出1960年代地产开发商的回音”和“帝国终结的回音”,前者想开发创造理想生活的新地皮,而后者想发现全新的未经开垦的殖民地[23]。“空的空间”及其代表性建筑黑匣子工作室,如今也和幻觉剧场一样面临僵死的困境。

以上两种当代新建剧场建筑的伦理表演性体现在剧场内部,由导演主导设计,以赋能为主要创造目的;而当代新建剧场建筑的外部设计主要体现建筑师的空间观念,尤其是两次世界大战之间的现代主义建筑理念,更具有反叛传统、“为创造而摧毁”的伦理表演性倾向。尽管存在内部差异,但建筑现代主义者基本都反对学院派推崇的哥特风格、新古典主义立面和繁复装饰,认为“当代的问题需要以当代的手段来解决”[24]。意大利未来主义建筑师安东尼奥·圣埃里亚(Antonio Sant’Elia)宣称建筑的实用性即艺术,新技术和新材料都可以是美感的来源[25]。随之而来的是对机器工艺的认可、混凝土和钢材的使用、玻璃幕墙的普及,以及对日常住宅而非纪念碑性建筑的注重。尽管20世纪初的舞台技术革新与现代科技的发展同步,但作为纪念碑性建筑的一种,剧场建筑及其象征的剧场性失去了过往的主流伦理表演性地位。加上经济大萧条和两次世界大战的影响,剧场建筑在20世纪上半叶的西方现代主义建筑实践里一度被边缘化。战后经济复苏之后,很多新建剧场以先进技术进一步强化了建筑现代主义的实用倾向,除了以空间灵活性著称的多功能新建剧场,还有很多技术完备的新剧场出现在同时具有餐饮、娱乐、购物、教育等多种功能的综合性建筑之内。

与基于高科技的实用功能相应,现代主义新建剧场在建筑美学上往往凸显机器与永恒柏拉图主义的关系。哈里斯认为,“柏拉图对几何形式美的理想化很容易导致机械审美学”,追求超越身体障碍的无机的完美,他借用尼采的语言称之为“病态的反时间愿望”[26]。球体是现代主义建筑表演反时间愿望的常见形态。早在18世纪新古典主义时期,法国建筑师艾蒂安-路易·布雷(Étienne-Louis Boullée)就认为球体挑战重力,是最完美的人类建筑形式。哈里斯则认为球体是现代主义建筑的典范,因为它看似与地域或历史无关,仅以自身动态为本质[27]。位于北京城市中轴线上的中国国家大剧院正是这样的现代主义球体建筑,主持设计的法国未来主义建筑师保罗·安德鲁(Paul Andrew)故意切断了恢宏穹顶与周围其他建筑和地方文脉的联系。这类现代主义建筑表演地方性的缺失和场所感的退场,哈里斯称之为“失位”(nonplace)[28],也就是法国人类学家马克·奥吉(Marc Augé)所说的“非场所”(non-place),即一个不能被定义为社会关系空间、历史空间,也不会产生身份认同感的超级现代性空间[29]。

▲中国国家大剧院外景,保罗·安德鲁设计

但是,当代的现代主义剧场建筑在表演自身现代性的同时也不乏伦理反讽。由丹尼斯·拉斯登(Denys Lasdun)设计、建造于1963—1975年的英国皇家国家剧院(Royal National Theatre)就是典型的野兽派现代主义建筑。与“二战”前现代主义对机器的崇拜有所不同,见证了现代战争暴力的野兽派现代主义(brutalist modernism)对技术现代性有着更清醒的伦理反思。坐落在伦敦泰晤士河南岸的国家剧院是一座斑驳粗犷的巨大水泥建筑,混凝土的粗糙表面和横竖粗线条交叉的霸气外立面表演着现代工业的野蛮。虽然一度饱受争议,甚至被当时的威尔士亲王查尔斯贬称为“核电站”[30],皇家国家剧院如今已成为象征伦敦现代性的重要城市景观。如金威尔所说,“现代就等于恶劣”的论证是“懒惰思维”,其实水泥材料不仅有经久耐用、造价低廉等优势,在物质美学上也具有丰富的可能性[31]。当水泥剧场的野兽派表演和剧场内的脆弱肉身表演并置,就形成了促人深思的戏剧性伦理反讽。

▲建造中的英国皇家国家剧院,1971年

但是创新也意味着自我颠覆,随着现代主义剧场的普及,对建筑现代主义的否弃也日益成为当代新建剧场伦理表演性的目标。麦金托什等学者和彼得·霍尔(Peter Hall)等实践者,都表达过对20世纪现代主义剧场建筑的不满,他们认为现代主义建筑师的目标与表演场馆使用者的实际需要南辕北辙[32]。拒绝机械现代主义的一种伦理表演性姿态是回归自然,其先例如1930—1932年专为演出莎剧《仲夏夜之梦》依海而建的英国康沃尔郡米纳克剧场(Minack Theatre)。1962年约瑟夫·派普(Joseph Papp)在纽约中央公园筹资建造的达拉考特剧场(Delacorte Theatre)也沿袭这一传统,目的是为公众免费演出莎剧等经典剧作。当代环境剧场和沉浸式剧场也常常选择露天表演场地,观众不再是远离舞台的旁观者,而是融入景观的表演参与者。近三十年尤其21世纪以来,随着全球化加速和国际合作增多,一些剧场建筑开始具有更自觉的跨文化伦理表演性,与当地自然环境和人文地理生成互动。以伊拉克裔英国建筑师扎哈·哈迪德(Zaha Hadid)设计的两座剧院为例:广州大剧院以砾石外形与水刷石材料应和珠江的自然风貌与地方建筑史,而摩洛哥拉巴特大剧院(Theatre Rabat Grand Morocco)在剧院内部以7000座的露天剧场呼应布赖格河谷的自然环境,剧院外部不规则的流线外型则呼应阿拉伯文字的优美线条。但对建筑现代主义的最直接反叛主要来自后现代建筑美学,现代主义剧场建筑的伦理表演性地位逐渐被后现代改造剧场所取代。

▲英国康沃尔郡米纳克剧场

▲纽约中央公园达拉考特剧场

▲摩洛哥拉巴特大剧院,扎哈·哈迪德设计

2

改造剧场

后现代建筑的解构伦理表演性

哈里斯指出,后现代主义“与其说提出了某种统一的风格或思想体系,不如说提出了某种源于对现代主义的人文批判的观念”[33]。建筑领域最早使用“后现代”一词,以示与现代主义的天才观念、个人风格以及崇高的乌托邦气质划清界线[34]。如果说现代主义的抽象空间是资本主义的空间生产实践,那么后现代建筑就是来自这一空间内部的对抗性差异,其伦理表演性目标是解构个人自律、艺术自律的现代主体性概念,与德里达、巴特勒等人的后结构主义表演性阐释相一致。德里达认为,戏剧、诗歌等艺术之所以具有生产现实的表演性,是因为被奥斯汀排除的“不严肃”引用也是对规范话语模式的某种有目标的修订性“重述”[35]。巴特勒也强调表演性不是基于个人主动性和自由意志的表演,而是对社会规范的引用与重述以及在此基础上的“不服从”,通过引用来揭示,规范的权威性就是来自引用,规范本身就是虚构[36]。后现代建筑也具有这种通过引用与重述来解构自律主体,并在此基础上重建主体的伦理表演性,其表现为怀旧和废墟两种不同的美学倾向。

如詹姆逊所说,后现代主义作为晚期资本主义文化逻辑的征候之一是怀旧,但不是对过去的渴望与怀念,而是不带个人色彩的“视觉好奇心”和不带情感的历史回归,一种“装饰性的怀旧”[37]。在建筑上,后现代怀旧表现为复古主义,也就是过去所有风格的随机拼贴[38]。1997年重建的莎士比亚环球剧院(Shakespeare’s Globe Theatre)就是如此,其“真实性”颇为可疑,因为伊丽莎白时代早已烟消云散。怀尔斯指出,“新环球剧院所缺失的,是庭院和廊座之间有意义的社会区分,和一个社会聚集起来思考自身本质的感觉”[39]。作为一个后现代怀旧场所,新环球剧院是成千上万国际游客打卡消费的地点,和詹姆逊笔下的蓬皮杜中心一样,它是服务于后现代人群的“为大众建起的博物馆”[40]。表演大众消费娱乐功能的同时,原环球剧院通过身体与空间关系实现的阶层化伦理表演性被彻底废止。

▲莎士比亚环球剧院

另一种后现代空间以废墟美学表演身体或物质的流动与易逝,与现代主义建筑追求的几何永恒相反。废墟美学源自尼采的时空观:由于时间里出现了重复、循环和共时现象,尼采宣称绝对空间是力或能量的基础,包括宇宙空间和社会空间,“哪里有空间哪里就有存在”。换言之,正如列斐伏尔指出的,“尼采式的时间俨然是宇宙悲剧上演的剧场,作为循环往复的生与死的空间-时间”[41]。与此相应,产生了对建筑废墟的迷恋,甚至出现仿造废墟的建筑,即“用建筑反对建筑”,通过对建筑的解构,借用废墟的永恒意象来克服时间的威胁[42]。废墟美学的剧场先行者是波兰导演塔德乌什·康托(Tadeusz Kantor)。康托在“二战”期间曾以战争废墟筑造演出场景,以此摈弃剧场幻觉,直面战争暴力和死亡威胁。

在康托后来的死亡剧场理论与实践里,作为人偶的演员身体是死亡的废墟空间,演出场地则往往是职业剧场之外的现成空间,如画廊、体育馆、仓库、剧院衣帽间等。康托称之为“被发现的现实”,因为对他来说,空间不是表演的容器,而是表演之物[43]。在这样的现成空间里,建筑的原有功能与美学是否参与表演?如何参与表演?如何通过引用和重述解构并重建主体性?这正是20世纪70年代末以来后现代改造剧场面临的伦理表演性问题,答案在于反功能主义。

功能主义(functionalism)是20世纪上半叶最重要的现代建筑理论,主张“形式总是跟随功能”[44]。功能主义常被批评为忽视形式,但是英国哲学家罗杰·斯克鲁顿(Roger Scruton)在《建筑美学》(The Aesthetics of Architecture,1979)一书中认为,功能主义不是没有美学,而是“功能”界定不清,未能合理区分整座建筑的总体功能和局部功能[45]。意大利后现代建筑理论家阿尔多·罗西(Aldo Rossi)也从城市建筑学的角度指出,功能主义的误区在于“仅仅视建筑物为应付功能变化的构架,为体现已定功能的抽象容器”[46]。换言之,功能主义忽略了建筑形式本身的伦理表演性功能。罗西主张城市建筑学应回到建筑本身,通过建筑形式的回溯去认识作为建筑基础的类型。这就意味着建筑学的研究对象应“包括个人作品与公共作品之间关系的完整结构,包括长期累积的历史,包括各种不同文化的演变和延续”[47]。

作为城市常见的经久建筑物类型,剧场建筑的伦理表演性等同于纪念碑,具有“构成城市、城市的历史、艺术、存在和记忆的能量”[48]。很多欧洲城市至今保存着建造于不同年代的古老剧场,这样的经久建筑是城市建筑体结构中的主要元素,其最重要的价值超越了最初的功能[49]。历史上不乏旧剧场改作他用的例子,例如中世纪地中海地区有很多古罗马圆形剧场被用作军事堡垒、私人住宅或宗教场所,这往往是由于建筑的尺度、结构和位置恰好适合新的用途,而不是看重这种罗马式建筑的本来功能[50]。包括剧场在内的古建筑改造实例尤其说明,越是纪念碑性建筑,越是有可能实现最大的功能自由,罗西认为这从另一个角度证实了“建筑独立于功能”[51]。但罗西并非全然否定建筑的功能,而是反对简单化的功能主义。他认为决定建筑本质的不是设计者的实用功能设定,而是场所和记忆等其他表演性因素,这一观点也体现于他的剧场改造实践之中。

以卡洛·费利切剧院(Teatro Carlo Felice)的改造为例。该剧院是位于意大利城市热那亚的一座典型的马蹄形古典主义建筑,原建于19世纪上半叶,“二战”期间曾遭到毁灭性破坏,20世纪90年代初由罗西设计重建。修复后的卡洛·费利切剧院保留了原建筑的外观,但剧院内部成为类型并置的组装空间。镜框式舞台和观众席的空间关系保持原貌,而侧墙的设计宛如意大利市民生活区的日常街景,街头演出的开放空间联想打破了室内演出的空间封闭性,同时也指涉古罗马和伊丽莎白时代的剧场,成为不同时代多种欧洲剧场传统和表演记忆的类型杂糅。卡洛·费利切剧院的改造体现了罗西理解的建筑剧场性,即吸引观众进入另一个世界,“成为参与者,而非观众或路人”[52]。在这个故意由类型碎片重新组装而成的建筑系统里,观众或居住者必须自己去发现空间的潜能。在此,罗西的建筑观也不同于符号学家艾柯,后者认为建筑设计师应考虑可变的第一功能,即建筑的实际用途,并开放第二功能,即建筑的象征作用,以便后人通过未来的符号体系对同一建筑进行新的解读[53]。相比之下,罗西更强调新功能的发现取决于使用者的表演参与而非原历史建筑的设计师,换言之,这种改造剧场不仅通过对历史建筑的引用与重述来解构建筑师的主体性,而且邀请观众通过表演参与来进行主体性重建。

▲卡洛·费利切剧院外景

▲卡洛·费利切剧院内景

很多当代欧美改造剧场体现了这种解构/重构的后现代伦理表演性:伦敦圆屋剧场(Roundhouse Theatre)改造自维多利亚时代的废弃火车掉头车库,唐马仓库剧场(Donmar Warehouse)曾经是啤酒库房、电影制片厂和香蕉存储仓,曼彻斯特皇家交易所剧场(Royal Exchange Theatre)原先是棉花交易所,纽约公共剧院(New York Public Theater)改造自即将被拆毁的维多利亚式图书馆。这些原本不是表演场馆的历史建筑即便用于新功能,其历史记忆也不会彻底消散。以北京751文化创意产业园在德国鲁尔工业区启发下的改造为例,该园区原为国营煤气厂,目前园区内依然保留着很多原煤气厂建筑、生产设备和管道,有储气罐改造的圆形剧场、旧厂房改造的中剧场、脱硫塔改造的小剧场以及火车头广场等表演空间,适合各种不同类型的演出。在这些表演空间里,过去的重工业空间元素依然在场,观众进入这些空间时,我国重工业发展历程和国有企业改革的浓郁记忆就扑面而来,给在此地演出的所有作品打上历史烙印。如怀尔斯所说,改造自废弃工业空间的后现代剧场与“空的空间”现代主义剧场有着本质的不同,后者试图摆脱时间的影响,剧场被视为“一个封闭美学范畴”,而前者“充满记忆,创造了当下的感觉”[54]。这正体现了现代主义建筑与后现代建筑在伦理表演性上的关键区别。

▲伦敦圆屋剧场

▲纽约公共剧院

改造剧场的后现代伦理表演性尤其凸显于当代特定场域表演。对于这种从20世纪80年代开始兴起的后现代表演来说,演出场地的选择至关重要,其首要原则就是“探索独特的空间与建筑”[55]。陈恬指出,“和‘环境戏剧’相比,‘特定场域’剧场的重点明显从现象学意义上的场域转向社会/制度中的场域”,而且在冷战结束后随着全球化加速而变得越发必要[56]。特定场域表演可以选择改变或增强现成空间的原有性质[57],这两种类型都体现于当代爱尔兰特定场域表演中,在都柏林“蒙特”红灯区贫民窟演出的“蒙特组剧”(Monto Cycle,2010—2012)属于后者。组剧第二部《洗衣房》(Laundry,2011)在已停业的格洛斯特街洗衣房里演出,那里曾经是教会以“救助”女性的名义囚禁、剥削社会边缘女性的场所[58]。观众在这一历史空间里与扮演洗衣女的演员相遇,目睹她们的困境并面临是否伸出援手的伦理抉择。在这样的特定场域表演中,观众体验的“陌异性”是“介入社会现实的起点”[59]。但是,在艺术市场资本化的当代语境下,特定场域表演的现实政治能动性并非无可置疑。布赖恩·辛格尔顿(Brian Singleton)根据自己的参与体验分析道:“被表演的记忆叠加在场域本身的物质性之上,而后者又显然附带着真实记忆,这不免让人怀疑在想象出来的表演‘真实’的场域中,付费观众与一场审美事件的相遇是否合乎伦理。”[60]基于一种“社会物质敏感性”(sociomaterial sensitivity),即“承认物质在社会事务中所起的表演性作用”[61],考虑到建筑本身及其历史记忆与观众相遇时可能激发的更多表演性潜力,辛格尔顿对后现代特定场域审美事件提出了伦理追问。基于同样的伦理立场,哈里斯对斯克鲁顿的建筑美学自律论提出了质疑。他认为后现代时期尤其需要坚持建筑的伦理任务,即诠释对我们的时代而言“可取的生活方式”[62]。更确切地说,那就是当代改造剧场建筑的伦理表演性:在通过引用与重述对现代主义主体进行解构的同时,寻找观众主体性重建的契机,在后现代的不确定性中尝试建构新的意义。20世纪90年代以来,在全球化浪潮的起落之间,临时剧场建筑也成为一种在不确定性中激发行动、回应时代的伦理表演性新趋势。

3

临时剧场

全球化时代的漂移伦理表演性

在全球化时代,与文化他者的相遇成为不可避免的伦理问题。在列维纳斯他者伦理的启发下,巴特勒和德里达的表演性思考在新千年都经历了伦理转向。2000年,德里达表达了自己“对表演性理论的怀疑”,因为“无论它可以多么丰饶,多么必要”,必然以合法规范为语境的表演性也可以为机构化服务,从而抵消“事件的事件性”,丧失其政治和伦理效能[63]。2000年之后,巴特勒也从关注语言的表演性理论转向关注伦理关系对于主体建构的作用。她认为:“伦理主要不是描述行为或性情,而是刻画一种理解关系框架的方式,感觉、行动和言语在此框架内成为可能。伦理描述一种称呼结构,在其中我们被呼吁以某种特定方式行动或回应。”[64]这是一种倾听他者、回应他者的伦理,是全球化时代表演性建构的前提,体现于当代临时剧场的漂移伦理表演性。

在人类历史上,永久性建筑往往是建筑师的主要目标,而临时建筑则被视为对永久性建筑的烘托,以转瞬即逝的过渡性反衬后者的永恒价值。但在当代西方剧场建筑史中,“二战”后的剧场建造风潮结束于20世纪80年代。究其原因,其一是80年代之后新自由主义兴起,导致欧美各国政府对艺术机构的资助普遍减少;其二是人们对剧场的理解发生了变化,区别于影视媒介的现场性被视为剧场的定义性特质,而转瞬即逝的临时建筑美学恰好与之呼应。全球化时代的加速更推动了流动的临时剧场建筑实践,一个颇具前瞻性的先例是罗西为1980年威尼斯双年展设计的世界剧院(Teatro del Mondo)。世界剧院是漂浮的水上建筑,通过重访历史上的威尼斯水上剧院传统,它预示了即将到来的全球化新时代,以及这一时代最重要的关键词之一:漂移(drifting)。

世界剧院是在一只驳船上建造的尖顶塔式建筑,高达25米,塔楼下部是一个长方体,两边各有侧翼,上部则是一个八角柱体。从踏板登船进入,可以看到一个布局罕见的多功能小剧场,中间是狭长的舞台,250位观众面对面在两边阶梯上入座,二楼阳台也可以观演,每场演出最多容纳400位观众。这座世界剧院的表演功能与临时美学都来自水上威尼斯的集体建筑记忆。列斐伏尔认为威尼斯城堪称一部原创艺术作品,“它占据一个空间并和特定历史时期——一个处于兴衰之间的成熟期——联系在一起”,日常生活和戏剧性在此交互展开[65]。世界剧院正是威尼斯这座表演城市的缩影,“其设计方法是只在现实中寻找奇幻”[66]。作为对威尼斯城的追忆,该剧院以八角塔呼应18世纪威尼斯狂欢节的水上剧院传统,内外墙均使用木质面板,因为木头是威尼斯传统建筑的常见表情,“木船,吊船的黑木,海上建筑”[67]。从设计之初,世界剧院就不打算成为永恒的纪念碑性建筑:“即使寿命短暂,它依然是威尼斯的奇思妙想。”[68]木制品的手工匠心和相对短暂的物质生命与剧场类似,但世界剧院的当代木制具身又以钢管这一现代建筑材料为筋骨,罗西对威尼斯城市建筑记忆的复制同时也是修订,是在时间之中发生的建筑漂移表演。

水上世界剧院的空间漂移表演则更深地触及了西方世界的帝国殖民史。威尼斯不仅是曾经作为东西世界通道的水上贸易城市,14—15世纪鼎盛时期的威尼斯共和国还曾与欧洲列强争霸,拥有自己的附属殖民地。双年展期间,世界剧院停泊在威尼斯大运河的起点,与对面的威尼斯海关大楼几乎等高,结构也颇有几分神似。作为大航海时代遗留下来的纪念碑性建筑,1682年竣工的海关大楼是为巩固威尼斯共和国的世界商贸枢纽地位而建造的。除此之外,世界剧院展示的威尼斯集体记忆里还包括欧洲文化上升期具有高辨识度的其他传统建筑元素,如文艺复兴时期的佛罗伦萨亭和伊丽莎白时代的英国剧院。双年展结束后,世界剧院承载着这些历史记忆漂流而下,不仅穿越威尼斯城,而且横渡亚得里亚海,于1980年夏抵达克罗地亚参加杜布罗夫尼克戏剧节(Dubrovnik Theatre Festival),最终在1981年返航至威尼斯拆卸。这是世界剧院的怀旧之旅,目的地杜布罗夫尼克曾经是海上强国威尼斯共和国的殖民地,而在此时隶属东欧社会主义阵营。当旧宗主国的世界剧院越洋而来、在杜布罗夫尼克戏剧节上耀眼登场时,如一位学者所言,这艘表演船就和威尼斯双年展开启的展示“多元民主”的后现代风格一样,成为即将到来的后冷战时代“新世界秩序”的预言[69]。列斐伏尔曾经指出,“在威尼斯这件作品的背后,是生产做出的保证”[70]。若对世界剧院的生产语境进行分析,就可以看出该建筑不仅是对威尼斯独特城市历史遗产的复写与铭记,也是对西方殖民史和全球化前景的伦理表演性展示,其中暗含反讽的潜能。它邀请原殖民地观众带着自己的历史批评意识进入剧院空间,参与其建筑表演,对“世界剧院”的普世性做出自己的伦理分析与判断。

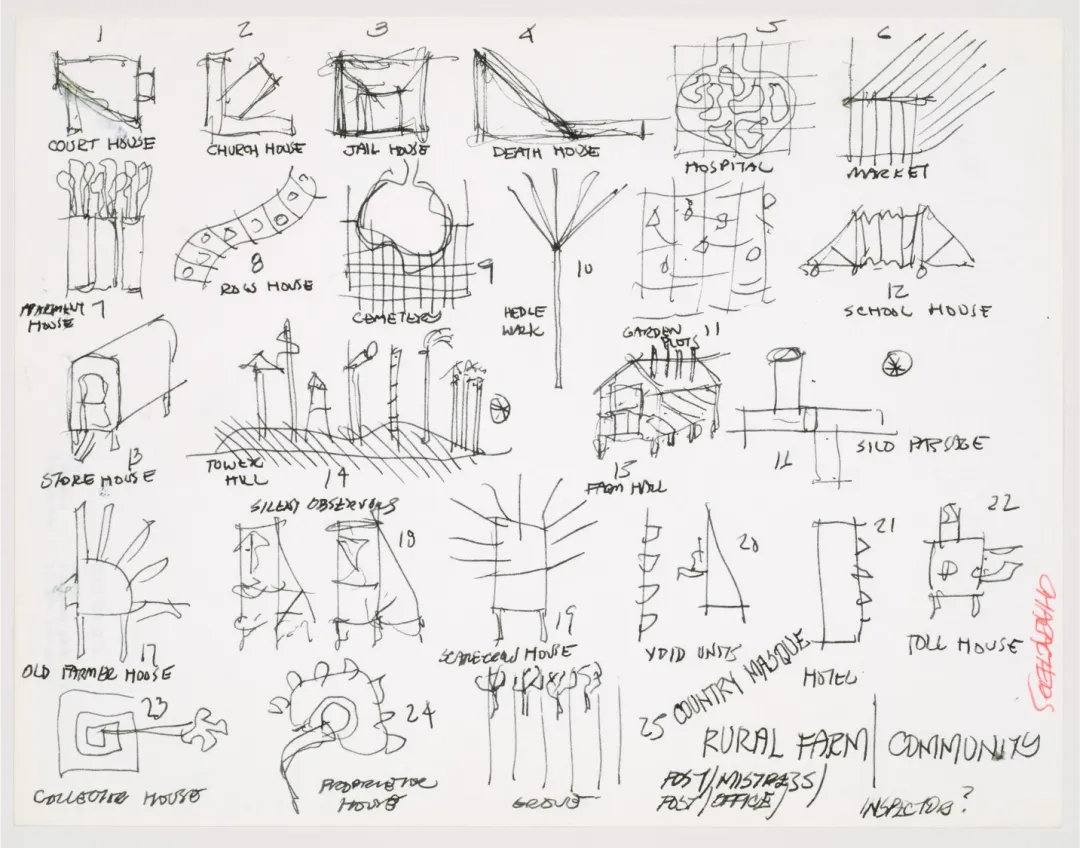

世界剧院的前身是迷你建筑模型“小科学剧院”(Little Scientific Theater,1978),建筑模型和纸上建筑也正是全球化时代西方临时剧场建筑的常见形态。罗西认为建筑学应重视未建造城市和乌托邦城市的历史,因为“建成的城市建筑体的历史总是统治阶级建筑的历史”,而未实现的理想建筑方案更能体现“城市建筑物在一个连续发展的过程中相互影响、相互交流甚至通常相互对立”的实际过程[71]。纽约建筑师约翰·海杜克(John Hejduk)的假面剧(masque)系列就是这样的建筑方案表演,表演者是“‘低声耳语’的建筑,‘欲语还休’的建筑,‘脱离理性主义严格界域’的建筑”[72]。这些概念建筑作品创作于20世纪70年代末至90年代,其中既有手绘建筑结构草图,也有诗歌和短叙事文本,还有类似剧本的地点、人物和行动清单。监狱、教堂、学校、迷宫、圆形塔等封闭建筑是假面剧系列的主角,隐身的建筑师控制着从建筑物到居民生活细节的一切,“对秩序和控制的痴迷”是贯穿其中的反乌托邦主题[73]。假面剧系列不仅以戏拟与反讽的伦理表演性解构现代社会的建筑神话,而且在全球化时代邀请世界各地的建筑师与海杜克合作表演。柏林的马丁-格罗皮乌斯博物馆、伦敦建筑协会、费城艺术大学等多家欧美机构已按海杜克的概念草图建造了实物,很多草图还被制作成模型并拍摄动画,形成了新的建筑空间叙事[74]。2021—2022年上海当代艺术博物馆(PSA)举办“约翰·海杜克:海上假面舞”展览时,东南大学建筑学院的师生也搭建了一系列海杜克纸上建筑模型,如《兰开斯特/汉诺威假面剧》里的教堂、墓地、法院和监狱。从海杜克的概念草图到中国制造的可触摸实物,这是另一种形式的建筑漂移,是全球化时代在身体力行的重复中回应、移动、变异的建筑伦理表演。

▲海杜克的《兰开斯特/汉诺威假面剧》概念草图之一

和海杜克纸上建筑东渡的漂移方向正好相反,当代日本建筑师坂茂(Shigeru Ban)的临时剧场建筑体现了在全球化时代的逆向航行。坂茂以绿色环保的临时纸建筑知名,2003年,他为一家荷兰肢体剧团设计了一个露天表演亭,用于表演其运动哑剧《橡树》(Oak)。直径30米的穹顶沿袭美国系统论建筑师理查德·富勒(Richard Fuller)的风格,但是采用坂茂标志性的纸管网状结构,其灵感来自传统日式建筑常用的竹子。荷兰施工方对纸质材料的安全性顾虑重重,最终以全新纸管替代了坂茂建议的环保可回收纸管[75]。漫长的沟通与准备长达两年,反映了跨文化合作的艰难,实际建造只用了七周。地点是阿姆斯特丹的一个规划住宅区,当时还是一片荒芜,四周的沙漠景观和远处公路上的来往车辆成为演出的沉浸式场景。六周表演结束后,纸穹顶被拆卸并在荷兰乌特勒支市的某个正在建设的街区重新组装,成为一个临时多功能展览亭,2012年又再次拆卸,移至阿姆斯特丹北区建构新的公共空间。在此过程中,临时剧场的流动性体现于因地制宜的多功能重复使用。2007年,坂茂为一个全球巡回摄影展设计的游牧博物馆(Nomadic Museum)更是回应全球化时代漂移特性的临时建筑范例,不仅拆卸即变集装箱,博物馆的形状与尺寸还可以随场地条件的不同而灵活配置,和展演摄影作品一起进行空间表演。

▲建造中的纸穹顶露天表演亭,坂茂设计

然而,空间漂移并非临时建筑流动性的必要条件,建筑的流动性更多是指游离于特定环境之外的能力[76]。换言之,流动性是一种存在于世的姿态,这也是当代戏剧节剧场建筑的伦理表演性倾向。与博物馆、图书馆等累积时间、趋向永恒的异托邦相反,戏剧节建筑是福柯所说的另一种时间异托邦,与“最易逝、最短暂、最不稳定的时间”有关,也就是“节日模式的时间”[77]。建筑与节日的联动也可以服务于巩固统治政权的需要,但由于剧场和表演本身的流动性,戏剧节建筑无论永久还是临时、室内还是户外,都具有从日常时间和神圣空间暂时逃逸的狂欢倾向。当代国际戏剧节建筑就是这样的后现代狂欢空间,其伦理表演性悖论在于全球化时代的艺术漂移往往被资本流通抵消。以爱丁堡节日剧院(Edinburgh Festival Theatre)为例,该剧院以现代感十足的玻璃外立面替代了原新古典主义外观,并根据爱丁堡国际戏剧节的需求进行了内部改造,可以现场迅速装配成不同空间模式,迎接来自世界各地的旅行剧团在此演出芭蕾、音乐会、戏剧等各类作品。新剧院空间的灵活性与当代国际戏剧节的流动性相呼应,却依然保留着原帝国剧院雕饰华丽的镜框式舞台,最终形成折衷主义的后现代混搭。

国际戏剧节为跨文化艺术交流提供了平台,但全球化时代的新自由主义意识形态同时也是跨文化交流的障碍,因其强调自我实现而非关注他者,追求可销售的产品而非交流的过程。国际戏剧节被全球艺术市场操控,归根结底受制于流动的资本[78]。来自第三世界国家的剧场作品尤其面临脱离原文化语境、成为“异国情调”的艺术消费品的危险,“在视觉上令人惊叹,在政治上却无能为力”[79]。戏剧节狂欢空间的脆弱性还在于易受政治、经济、军事、灾变等外部现实因素的干扰,例如原定2022年夏在秦皇岛举行的阿那亚戏剧节因疫情突发而临时取消,专为本次戏剧节设计的沙城表演空间也就未能实现。不过,脆弱性也是戏剧节伦理表演的一部分,如德里达所说,“恰在我表演性的无能为力之处,存在着伦理”[80]。沙城的设计初衷就是作为接纳“候鸟300计划”的青年艺术家在此短暂居住和创作的临时建筑,让戏剧的临时“超现实”环境激发所有人的“参与冲动”[81]。这一构想具有吉尔·多兰(Jill Dolan)所论证的“乌托邦表演性”,即一些“微小而深刻”的表演时刻,给观众带来“世界或许会如何的希望情感”;它不是僵化、强制、弥赛亚式的乌托邦,而是转瞬即逝、永远在实现过程中的乌托邦[82]。其表演性价值正在于其脆弱性,即“乌托邦作为一种伦理见证的形式”[83]。尽管全球化存在自身问题,而且近年来遇到了很多阻碍,但一年一度的各种戏剧节包括国际戏剧节还会像候鸟一样再来,戏剧节剧场建筑以“漂移”为主题的伦理表演性探索还在继续。

结语

剧场与建筑向来关系密切,很多现当代剧场艺术家把建筑艺术运用于剧场实践。例如爱德华·戈登·克雷(Edward Gordon Craig)经常把剧场比作建筑,并自诩为建筑师;罗伯特·威尔逊(Robert Wilson)的意象剧场也以建筑为美学要素,他的舞台画面往往具有梦境般奇特的建筑结构感。但是,20世纪以来尤其“二战”结束后,西方剧场建筑在从现代主义转向后现代主义并回应全球化时代的过程中发生了显著变化,其伦理表演性的演变体现于当代新建剧场、改造剧场和临时剧场实践。纵观百年来尤其近半个世纪西方剧场建筑设计的理念与实践,剧场建筑在从现代主义确定性转向后现代不确定性的过程中难免有时迷失方向,面对全球化时代的潮涨潮落难免有时困惑。但是,在建筑设计师和剧场艺术家不乏对抗与抵制的合作下,当代欧美剧场建筑不仅反映了社会的共同精神气质变迁,还可以通过发挥剧场建筑的伦理表演性,为正在浮现的时代问题提供兼具艺术想象力和现实行动力的建筑新思路。

本公众号发布的文章,仅做分享使用,不做商业用途,文章观点不代表本公众号观点。如果分享内容在版权上存在争议,请留言联系,我们会尽快处理。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号中国舞台美术学会 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。