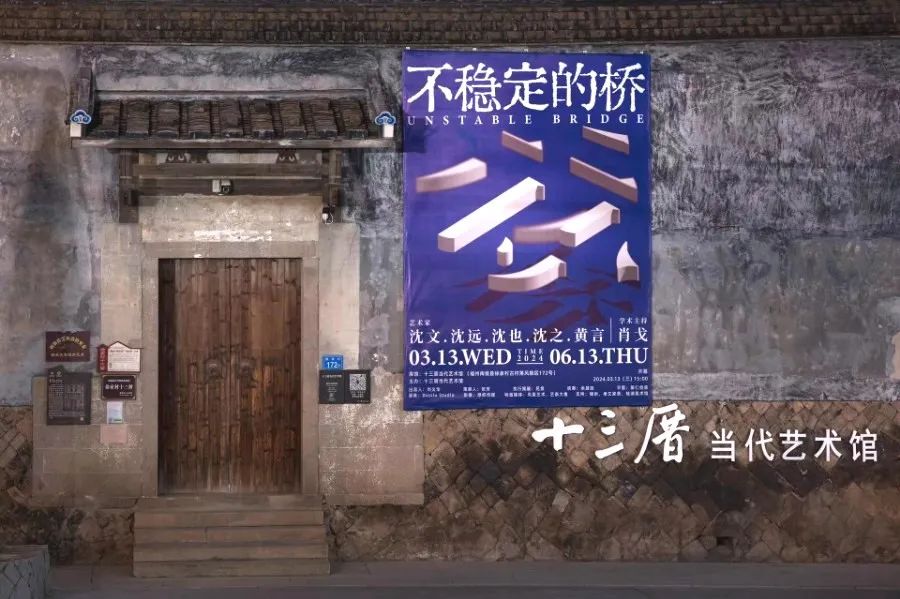

在全球经济增长放缓的今天,艺术圈的保守主义也大行其道,无论是西方还是中国,曾经先锋性的艺术创作,特别是在大型装置、影像和行为都开始萎缩。在30年先锋的艺术收藏后,人们发现非架上的作品还是很难成为二级市场便于流通的藏品。在经济疲弱中,回归到绘画成为了毋庸置疑的理性的财务选择。大量的回溯性现代主义风格的绘画大行其道,承载着人们“怀旧”的情绪。在中国,当西方先锋性的收藏从2008年来逐渐萎缩,许多曾经创作装置、影像和行为的艺术家们出于生计的考量,能改弦更张的都已经转向了绘画或平面的创作。这一回归绘画的趋势并非只发生在国内,特别是经历了3年的疫情,全球的艺术收藏几乎都被保守主义气氛所笼罩。与此同时,新崛起的中国本土藏家们则普遍还尚未开启“非架上艺术”欣赏和收藏的版块。收藏习惯有着一定的历史渊源,其顽固性并非是文艺先锋浪潮可以轻易改变的。在中国传统中,空间三维的作品从来就未如同西方教堂雕塑那样被纳入到高档文化收藏,相反明清后源自于文人社群的精英收藏只聚焦于文人的美学活动,书、画才是主流。在这个传统中,当西方先锋藏家退出,中国当代艺术中绘画权重的全面提升就再自然不过了。从20世纪60年代以来,装置的场域性转向无疑在表现力和感染力上都成为了艺术的新方向,它的剧场性和跨媒介综合演绎更在21世纪的第一个十年中达到了顶峰。我们可以将其理解为当代艺术对于西方前现代教堂艺术的隔代回归,它摒弃了现代主义艺术中的媒介细分法和本体论偏向,故事演绎和舞台营造又重新成为了流行。这一当代艺术的剧场化转向逐渐找到了自己的生态位,它和全球文旅开发、城市营销,以及都市更新紧密结合。在地的委托创作逐渐标准化,装置、影像和行为也成为今天各大地方双年展、艺术节毋庸置疑的主角。统治艺术收藏的“保守架上”和主导艺术文旅的“空间剧场”早已分道扬镳,而如今的“两极化”只是其二者在长期同床异梦后外显化的结果。其中的催化剂便是全球低迷的经济和对未来不确定的预期。对于当代艺术中的每一个参与者来说,这都将是重新自我定位的时刻。

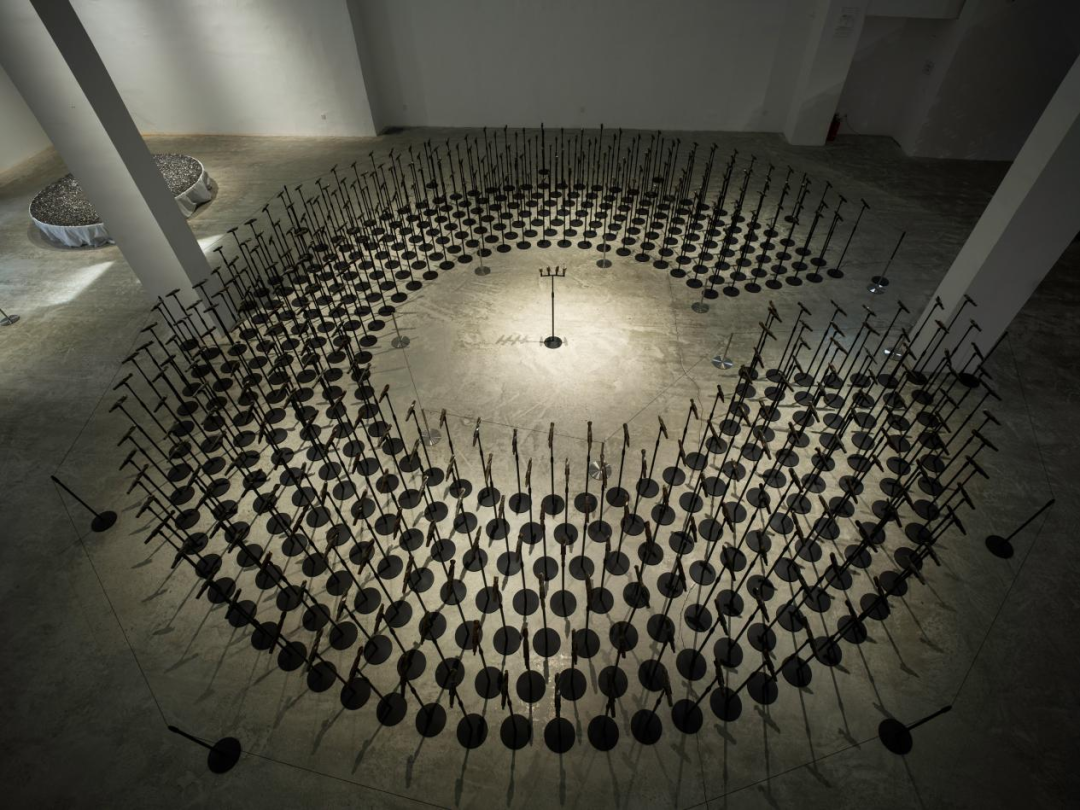

相对于科班出身、投入绘画创作大潮的艺术家们不同,乔振一这样半路出家,从工程学、经济法学转向艺术的艺术家却更青睐装置和跨媒介综合演绎。对于乔振一来说艺术并非一种生存的技能,而是一种自我表达的延伸。空间沉浸式的装置成为他创作的首选,因为其场域和身体性无疑比绘画更有表现力和感染力。他在个体经济允许的条件下更专注于其艺术语言的精炼、探索作品在艺术史典故和时代共鸣之间的平衡。这一“不合时宜”的选择凸显了其艺术的态度有别于困顿在职业转向中的专业艺术家们。2023年中秋佳节,“惑之密度:乔振一作品展”在北京798艺术区一艺术中心开幕。策展人杜曦云联系了正在伦敦的我,希望可以为这位出生于1987年的艺术新人写点什么。当我来到他位于798的展览现场时,展览已经差不多进入尾声。虽然艺术家乔振一是艺术圈中的新人,但他在展览中所营造的氛围却一点不输一些成熟的艺术家,并给我留下了很深的印象。展厅中占据最大空间的一件装置是《熵》,7层麦克风立架组成的圈从中心向四周散开,围合出了一个圆形空无的中心舞台。麦克风的方向一致面向中心,形成了一个经典的圆形剧场。

▲ 熵,乔振一,钻头、麦克风架,尺寸可变,2022年

“在场”的装置阵列暗示了“缺席”的表演者,同时也规划出了一种人类普遍熟悉的感性秩序——权力中心和边缘之间的传递、反馈和博弈。在法国哲学家雅克·朗西埃(Jacques Rancière)“可感分配”(le partage du sensible)的理论中,位置的秩序预示着权力传播的方向,同时决定了人们在不同的可感位上可以听到什么、看到什么,以及被听到什么、被看到什么。

▲ 熵,乔振一,钻头、麦克风架,尺寸可变,2022年

艺术家将锈迹斑斑的钻头代替话筒插在了黑色的塑料麦克风架上,将听觉置换为触觉,不存在的声波被物化,凝固在场域之间。

当人们站在每一个麦克风立架前,朝向“缺位”的中心舞台,电钻和口腔的意向关系构建了一种心理设置:每一次面对钻头的张嘴和发声都似乎让人惴惴不安。这难道不也是一种福柯式的“圆形监狱”在当代声学上的演绎和转化吗?只是声音在此作为一种暗示被设置在心理层面,而非真实存在。

▲ 熵,乔振一,钻头、麦克风架,尺寸可变,2022年

在乔振一的一系列创作中,我们不难观察到类似的逻辑:他将不同“现成品”解构后重组,利用其原物各自不同的意向重新组合,从而造成令人得以思考的悖论关系。这一创作手法可谓是一种经典,在文艺理论中称其为“陌生化”(defamiliarization),它试图在意向的重组中挑衅人们固化的思维,即从思维的“过度-自动化”(over-automatization)中解放出来,从而为观众重建一种反思性视角。“陌生化”这一手法,是由俄国形式主义文论家维克多·什克洛夫斯基(Viktor Shklovsky)1917年在《作为手法的艺术》(Art as Technique)中提出。他认为艺术之所以存在,就是为使人恢复对生活的感觉。

艺术的手法就是使对象变得陌生,使形式变得困难,增加感知的难度和时间长度,因为感觉过程本身就是审美目的,必须设法延长。“陌生化”是与“自动化”相对立的。什克洛夫斯基认为,当人们重复某个动作许多遍后,这个动作便成了习惯,在重复了无数次之后,这个动作就变成了无意识的“自动化”行为。它成为了无意识、无记忆的。如果人的每一个行为都这样无意识地“自动”进行,那相当于不曾真正地“活过”。为了不让“生活|生命”(life)沦落于此,艺术出现了。艺术通过一些手段使对象陌生化,通过运用新鲜的语言或奇异的形式,去破除“自动化”所造成的刻板印象。“陌生化”并不只是为着新奇,而是通过新奇使人从对生活的漠然或麻木状态中惊醒过来,重新进入活生生的“思”。就在什克洛夫斯基“陌生化”概念提出的两年后,奥地利心理学家弗洛伊德写了一篇名为《Das Unheimliche》的文章,同样聚焦了这种“陌生化”,但更倾向于心理学上所引发的震惊和随之而来的恐惧感。“Das Unheimliche”后来在英文中被翻译为“The Uncanny”,中文则一直找不到更合适的翻译,暂且称其为“诡异感”吧!德文词“诡异的”(unheimlich)显然是对“属于家庭的、熟悉的、驯服的、亲密的、友善的”(heimlich)的否定,即将“熟悉的事物”颠倒过来,使人陷入失序和迷茫。“诡异感”之所以是骇人的,恰恰是因为它在“陌生”中包含了已知的或熟悉的东西,或者说他正是将“熟悉之物”转变为“陌生”,从而产生的那种确定性崩塌的恐惧。这甚至会触发颠覆“三观”的作用,将笃信的世界观和意识平面凿开了一个破口。如果我们对比“诡异感”(Das Unheimliche)和“陌生化”(defamiliarization)的构词法,不难看出其二者确实共享着同样的构词逻辑。其区别在于,“陌生化”是一种艺术手法,而“诡异感”是一种心理状态。这也使得其二者影响了后来20 世纪诸多艺术流派与艺术理论,其中包括达达主义、后现代主义、叙事戏剧、科幻小说和哲学,甚至还包括了某些社会运动。当我们带着这一视角回去观看乔振一的另一件作品《双》,一件将加油枪与灭火器连接在一起的“现成品”组装,就不难理解其创作的巧思。它无疑也是一次对于马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp)的致敬。▲ 双,乔振一,灭火器、加油管、加油枪,80x80x160cm,2023年

在1913年,也就是“陌生化”理论提出的5年前,杜尚在木凳上安装了一个轮子,创作了他的第一件“现成品”《自行车轮》(Bicycle Wheel)。

▲ 自行车轮,马赛·杜尚,金属、彩绘木料,1913年

两个现成的工业制品“木凳”和“轮子”被他非功能性地重新组装,标记为艺术。杜尚在回忆中说道:“1913年,我有一个快乐的想法,将自行车轮固定在厨房的凳子上,看着它转动。”在去除其使用价值的同时,车轮的“转动”成为了一种值得被注意的纯粹观看,被扬弃的功能性转变为美学的欣赏。木凳和轮子的组合成为了对于当下复杂的隐喻,并由于“陌生化”而赢得了观看者“思”的回归。它在艺术史上也开启了“组装”(assemblage)这一艺术创作的手法。

这一被其命名的“现成品化”的过程就是将观众的“自动化”认知转向什克洛夫斯基所谓“陌生化”,从而给观众带来了弗洛伊德所谓的“诡异感”,在激怒观众的同时将“反思”安插在他们固化的世界观中。对比车轮和木凳的弱指向性和多元诠释性,乔振一的《双》虽然使用了类似二合一的组装方式,却有着明确的矛盾焦点,突出了其现成物之功能的悖谬性——助燃的加油枪和阻燃的灭火腔却被强行连接。

▲ 双,乔振一,灭火器、加油管、加油枪,80x80x160cm,2023年

同为红色却有着不同的社会指示,一个代表了燃烧和动力的生产,另一个却是为了提醒和警示。乔振一不只是将其祛功能化,使之美学化,而是更进一步地调用了其社会涵义,通过艺术的“组装”将二者之间的对立关系“凸显”,从而折射出在现实生活中的复杂性和荒谬感——一种法国文学家加缪对于人之存在的形容,即一段“西西弗斯”的旅程。在这一冲突和矛盾的呈现上,其进一步的发展可以在另一件作品《拔河》中看到。这件雕塑作品呈现为一个被放到巨大的撕拉开的美工夹,其两头被绳子固定在室内的建筑构架上,扭曲的夹身呈现为镜面不锈钢。它从创作逻辑上无疑受到了20世纪下半叶美国波普雕塑家克拉斯·奥尔登堡(Claes Oldenburg)图示的影响,即通过对于日常物的放大从而产生“陌生感”效应。

▲ 拔河,乔振一,不锈钢,300x70x120cm,2023年

奥尔登堡在费城也有一个巨型的公共雕塑《衣夹》 ,顾名思义是对一个日常衣夹的放大。它高13.7米,由戈坦钢制成,位于城市中心广场第15街市政厅对面。其高耸的形状由两瓣“夹身”组合而成,中间用一根“弹簧”连接,形状类似于“76”的造型。

在1976 年安装后,出租车司机、行人、艺术爱好者和当地上班族都被这件作品的幽默所感染,它很快成为费城的地标。但是,雕塑与日常物品的相似性不应掩盖其卓越的艺术品质。事实上,它不是普通衣夹的复制品,而是一个多重图像的融合。

《衣夹》的整体形象如同一个纪念碑,不仅和周围的摩天大楼形成呼应,而且还意味着亲密的深情。只要我们了解现代主义雕塑大师康斯坦丁·布朗库西(Constantin Brancusi)的著名雕塑《吻》(The Kiss,1916),就不难发现,《衣夹》所呈现的两瓣抽象夹身就是两个人体,他们如同《吻》一样被融合在一个拥抱之中。

▲ 吻,康斯坦丁·布朗库西,石灰石,1907-1908年

这件布朗库西的作品就藏于费城博物馆,因此《衣夹》中的艺术史典故也是对于本地巧妙的回应,无怪乎美国公共艺术协会副主任劳拉·格里菲斯(Laura Griffith)会说:“奥尔登堡的作品总是有一点幽默和机智。”

和《衣夹》所表达的爱和亲密的和睦主题不同,《拔河》相反是一件非常有批判性的作品,它展示了在一个高度竞争和内卷化的社会中人所处的扭曲状态。当观众进入雕塑展开的现场,他将会被投射在不锈钢镜面上,变形的身体影像正处于来回拉扯的核心区中。被撑开的夹身同时也包含了多重意向,就如同西方宗教画中受难的基督,被暴力拉开的双臂,以及受伤的裸露胸膛。它也不禁让人想到英国画家弗朗西斯·培根描绘的扭曲人体,这无疑也是对于基督教艺术中殉难图示的继承。除此之外作者乔振一则认为被打开的夹子造型更像口罩:

口罩原来是保护我们的,但在过去的三年里,人们对它有了更多的理解与看法。这个作品就是那个时代背景下,人们精神的真实写照。

今天由于全球低迷的经济和对未来不确定的预期,各种非绘画的装置、影像和行为开始萎缩,艺术收藏重回保守。2023年国内的一批曾经展示先锋性艺术的机构相继关闭,艺术的批判性维度也因而被边缘化,装饰性和纯美学倾向的创作重新回归主流。在这一背景下,乔振一的创作显得非常不合时宜,但不合时宜也正是浪漫主义艺术理想的特征。它越区别于时代和社会,就越异质、越有反思性和批判力。今天当大量回溯性现代主义风格的绘画大行其道,后印象派、立体主义、未来主义、包豪斯、表现主义、抽象……呈现出一种隔代遗传的繁荣景象,承载着人们对20世纪无限的“怀旧”,我们恍如隔世地仿佛回到了一百年前。同样一百年前我们也不难看到杜尚对于同一时期装饰主义和纯美学艺术的批判和挑衅,以及对于市场的叛逆。而这一艺术的批判性传统曾经一直是当代艺术创作中的金科玉律,它可以被追溯到西方艺术的基督教背景。相反对于批判性来说,出自文人绘画传统的中国艺术则相对陌生。在西方宗教的世界观中,彼岸的天国高于此岸的凡世,它作为一种完美的他方之地对于凡世展开猛烈的批判。这正是在基督教传统中孕育出来的艺术之根本,它永远提醒着世人不要忘却彼岸永恒的天国,一切浮华终将在死亡面前消散。无论是教堂中的“祭坛画”、还是摆在家中静物主题的“虚空画”都遵循着同样的世界观,即彼岸和此岸的对立、通过对于凡世的批判来营造超越性的精神世界。因此西方艺术在世俗化之后依然继承了这一传统,只是将天国置换为某种艺术乌托邦式的信仰。相反自宋以来中国艺术就从宗教转向了文人世界,文人世界观中的阴阳协调论并不设置任何向外超越性的彼岸,这使得中国传统将艺术的最高议题设置在追求符合大道运行的“和谐”之上,以及创作者个人向内的悟道中。画面中任何情感的冲突和辩证的悖论都被压抑,让位于最高的美学准则“平淡”。除此之外中国文化的世俗性特征也将宗教和现世回报紧紧关联,在非文人的民间文化中艺术绝对不是链接此岸和彼岸的媒介,而是为了抵御日常中各种灾祸的符咒,各种的吉祥图式“蝙蝠、鸳鸯、莲花、荷花……”在建筑空间中为居住者带来平安顺遂。这一传统无疑深深地根植于中国当代的艺术欣赏和收藏之中。反思性,异质性思考是西方艺术带给我们最宝贵的东西。来自他乡或彼岸的批判是和谐的搅局者。“违和感”如同是艺术中的“陌生化”和“诡异感”,推动着现代一轮轮的变革。在中国这近一百五十年的现代化充满着各种颠覆,使得一切天经地义的东西动摇和崩塌,就如马克思在《共产党宣言》中所言:

一切固定的僵化的关系以及与之相适应的素被尊崇的观念和见解都被消除了,一切新形成的关系等不到固定下来就陈旧了。一切等级的和固定的东西都烟消云散了,一切神圣的东西都被亵渎了。

这就是“现代”,它为我们在和谐和吉祥之外带来了一些“他者”的启发——对于另一种生活的沉思。西方艺术中的戏剧性和冲突感,以及强烈的批判意识和反思性无疑是一种有益的补充。它使得今天中国的艺术欣赏更多元,人和人之间更为宽容。在20世纪初,除了什克洛夫斯基、弗洛伊德之外,本雅明、阿多诺等一批文艺理论家都强调“陌生化”“诡异化”等类似的文艺手法,同时杜尚、达达主义艺术家们,以及各类先锋派创作者们都争相给观众带来“震惊”(shock)的体验,这无疑符合那个变革的时代——只有对于现实的揭露和批判才能来了对未来的畅想。一百年后的今天,我们又在经历一个世界变革的时代,这仿佛让我们更容易理解20世纪初的艺术革命。动荡和不确定的现实推动了当今保守主义的时代氛围,当代的艺术创作徘徊于怀旧,以及对现代主义经典的形式模仿,因此可能我们更需要那些拥有批判力和反思性的艺术。