- 0

- 0

- 0

分享

- 有机层、叙述层、唤起层的观事之道:深度解析欧丁剧团《树》的构作法

-

2023-12-28

内容提要:《树》(2016)是尤金尼奥·巴尔巴卸任欧丁剧团行政职务前最后一部集体戏剧作品。导演以其独到视角与跨文化戏剧表现手法,对地缘政治与全球的经济、文化、民族、宗教、种族等元素话题进行不同程度的触及与思考。本文试图从个人见证角度补充国内对巴尔巴与欧丁剧团演出创作与构作法深度研究的间隙,梳理并呈现作品从灵感构思到最终舞台演出的全过程,解析巴尔巴从获取作品灵感元素材到运用构作法基本层的细节步骤,看他如何将戏剧实践作为探索工具对自我、他人及世界进行思考与审视。

关键词:欧丁剧团 尤金尼奥·巴尔巴 《树》 构作法

2016年10月22日,在波兰弗罗茨瓦夫举办了“第七届戏剧奥林匹克”, 艺术家斯蒂法诺·迪布多(Stefano Di Buduo)的视频装置作品《欧丁愿景》(Vision of Odin)启动。在难以察觉的视差效果下,欧丁剧团创立以来所有舞台人物组成的150张图片滚动播放,以影像方式被重新赋予生命。虽然装置艺术的特殊性局限了欧丁剧团作为一个戏剧独特生命体在戏剧历史长河之中的立体多维性,但作品的精神内核传递着尤金尼奥·巴尔巴所创立的隶属“北欧戏剧实验室”(Nordisk Teaterlaboratorium)旗下欧丁剧团(Odin Teatret)一直以来秉持的戏剧探索精神。这部视频装置艺术品是迪布多2014年献给欧丁剧团50周年庆典的礼物,尤金尼奥·巴尔巴选择在“2016年戏剧奥林匹克”将之再次呈现给世界亦有自己独特用意:当观众进入房间,经由影像序列带入沉浸在欧丁剧团半个世纪的“小历史”之中,当他们走出装置房间,在格洛托夫斯基研究机构的“纳格布利工作室”(The Grotowski Institute, Na Grobli Studio)演出现场,欧丁剧团的最新戏剧作品——《树》(The Tree, 2016)将他们瞬间放置在人类“大历史”的艺术表达之中。

▲图1 笔者摄于欧丁剧团50周年庆典现场 2014年6月

2017年10月,巴尔巴及欧丁剧团参加山东文化厅主办的“首届山东国际小剧场话剧演出季”,《树》来到中国山东济南,开启世界巡演第一站。自2013年起,巴尔巴与欧丁剧团不断应邀来到中国各大戏剧节、艺术院校及艺术机构,通过演出、工作展示、工作坊、研讨会等方式与国内观众和学者见面;同时,欧丁著作以系列丛书的方式在国内翻译并出版,让欧丁剧团长久以来处于欧洲小镇的“神秘感”逐渐被打破。虽然国内戏剧观众和研究群体从早期相对平面的书面研究提升到多维立体的现场感官体验,但在学术与研究层面,多数关于巴尔巴及欧丁演出的研究与文献仍旧停留在20世纪70-80年代的关键词,诸如“戏剧人类学”(Theatre Anthropology)[1](P608)、“以戏易戏”(Barter)[2](P437-442)、“前表现/预表现/前置表达”(Pre-expressivity)[3](P83)、“第三戏剧”(The Third Theatre)[2](P427)等;其他对巴尔巴与欧丁剧团创作方法的研究文章,多从欧丁著作当中抽取书面词汇,以汇编形式覆盖欧丁创作行动,在创作细节和深度上明显欠缺依据和了解。同时,一众西方学者近10年期间对巴尔巴与欧丁文化的研究话题已扩展至多维领域,其中包括:艺术创造性[4]、群体学习[4]、剧团组成及运营现状[5]、演员的物质文化[6]等。基于这种现状,笔者希望借深度参与和巡演的个人观察与研究,试图补充此断层情况,缩小中西方对巴尔巴及欧丁剧团表导演创作及相关研究的差距。

笔者自2007年与巴尔巴在欧洲相识,多年来跟随并参与欧丁剧团的诸多戏剧活动与项目,经历“北欧戏剧实验室”内部结构运营与变化,见证巴尔巴与欧丁剧团秉持的戏剧理念不断深化、精进、调整;2013年起着手欧丁系列著作的翻译工作;2017年近距离跟随《树》进行亚洲巡演。在前辈鼓励下,笔者希望就欧丁剧团的最新集体作品《树》的创作过程进行深度分析与讨论,尝试提供给国内观众与研究学者另一个视角,看巴尔巴如何进阶与精化戏剧美学和研究。文章试图填补国内对巴尔巴及欧丁演出创作深度研究缝隙的同时,意在揭开巴尔巴在导演创作过程中的思想动态与导演实操手段——看他如何运用“构作法组织层级”将漂浮在某处无形且抽象的概念或想法“具化”成物质现实,以戏剧作品的方式呈现在观众眼前,从而从实践角度补充国内学界对巴尔巴戏剧理念的认知。

▲图2 笔者摄于中国山东《树》演出现场 2017年10月

1

二维性的文本推启三维性的演出:

从新闻阅读当中“飞”出一颗“树”

一次阅读新闻报道时,一则新闻触动了巴尔巴:一个男人残酷地屠杀了一个女人和一个孩子。这条简短的新闻连带性地唤起他不断在新闻和书籍中读到的类似场景,他意在做部戏来回应这些阅读过程中所碰撞的现实图像。他选择“飞”这个动词作为暂定创作主题,在他看来,这个动词除了能够打开全新的思维模式,还能在排练第一阶段激发演员和导演。[7](P4)2016年5月,在作品首演前,巴尔巴决定将演出定名为《树》。自1965年执导第一部演出作品《嗜鸟龙》(Ornitofilene)开始,这种非文本型、断点激发式的创作模式贯穿了“50+6”年巴尔巴所有戏剧作品及活动的创作过程。在巴尔巴眼中,他的导演手段与构作法一直都是“用”文本进行创作,而非“为”文本创作:“‘为’文本创作是将文学作品作为演出的主要价值……并强调文本的质量和复杂性,而‘用’文本进行创作,意味着不将自己置放在为文本服务的角度,而是提取必须能够滋养全新有机体的物质:演出。”[8](P123)在长达半个世纪的戏剧实践探索过程中,巴尔巴对不同作品的文本切入和呈现方式迥异,但欧丁剧团的每部作品都释放着浓烈的“巴氏”气息。在《飞》/《树》的构思阶段——全剧的演出人物基本都是巴尔巴阅读报纸或书籍所获得的素材:

素材1:2013年11月《明镜周刊》报道约书亚·米尔顿·布拉伊(Joshua Milton Blahyi)在20世纪90年代的利比里亚内战期间,指挥一支由儿童兵组成的军队。他招募9-10岁的儿童,全身赤裸,只穿鞋战斗。他向儿童士兵灌输暴力思想并活体解剖敌人。连同斯蒂芬·埃利斯(Stephen Ellis)所著《无政府主义的面具——利比里亚的毁灭和非洲内战的宗教因素》(The Mask of Anarchy: The Destruction of Liberia and the Religious Dimension of an African Civil War)所描写的场景:1989-2003年利比里亚的部落战争,2万名儿童兵用万圣节面具和妇女假发遮脸,挖出并吞噬受害者心脏……这两条信息源相互交织形成《飞》的第一个人物——非洲军阀。

素材2:第二个人物——欧洲军阀,灵感来源是波黑内战期间发生的“斯雷布雷尼察大屠杀”事件(The massacre of Srebrenica)。1995年7月6日,塞尔维亚军队在拉特科·姆拉迪奇(Ratko Mladic)将军和杀人狂魔“阿坎”(Arkan)带领的老虎队,对以穆斯林为主的斯雷布雷尼察镇发起进攻,超过8000名男性被处决。此次大屠杀被联合国认定为自第二次世界大战以来最严重的一次种族清洗。

素材3:2014年8月3日,伊拉克北部伊斯兰国圣战组织(IS)士兵袭击并占领了主要由雅兹迪(Yazidi)少数民族所组成的贾巴尔·辛贾尔市(Jabal Sinjar)。圣战士兵活埋了妇女和儿童,屠杀男人和老人,进行了一场惨无人道的种族灭绝……

素材4:欧丁剧团的顾问南多·塔维安尼(Nando Taviani)给巴尔巴讲了一个故事:有个农民家里有棵不会结果的梨树。他把树砍倒,用树木做了一个十字架,上面挂着救世主。因为他的儿子病得很重,农民就跪在十字架前恳求基督拯救他生病的儿子。最后儿子还是死了。农夫怒不可遏,他说:“你是梨树的时候不结果子,现在你担当着上帝的儿子,你又不创造奇迹。”农夫离开,十字架开花,挂满梨子。[7](PP4-17)

素材3的新闻和素材4的故事,让巴尔巴找到演出中的另外两个人物——两个隐居在叙利亚沙漠的雅兹迪僧侣,以及贯穿全戏的重要道具之一——梨。

素材5:奇玛曼达·恩戈兹·阿迪契(Chimamanda Ngozi Aichie)的著名小说《半个黄色太阳》(Half of a Yellow Sun)所描述尼日利亚内战期间(1967-1970年),伊博族人(Igbo)宣布成立比夫拉共和国(Republic of Biafra),而尼日利亚中央政府采取措施造成饥荒使整个地区人口骤减。作家描述1944年盟军轰炸德国后,一名德国妇女把烧焦的孩子尸体塞进行李箱逃离汉堡以及卢旺达妇女把被打伤的婴儿肢体装进口袋……这部小说对战争的描述让匿名伊博族母亲的角色悄悄溜进《飞》的人物。[7] (P17)

此外,《飞》/《树》的其他人物包括:一位上了岁数的诗人女儿及其年轻时期;两位故事讲述者;还有一位出现在舞台上举着电锯砍树的机械人。

巴尔巴从新闻报道中“飞”出这颗“历史之树”,是基于他大量阅读的习惯以及超常的惊人记忆力,同时在近10-20年间,他尤为关注人类命运共同体。即便每部新作启动的步骤各有千秋,但有两点核心不变:一是对巴尔巴本人产生感官强刺激的元素;二是考量欧丁剧团演员数量与巡演的客观实际。基于这两点,他会围绕演出所涉及的主题进行“巴氏”发明创造。《树》的过程也无一例外,2014年在丹麦霍尔斯特布罗举办的“欧丁戏剧周”(Odin Festival Week),剧团元老级女演员易本·娜格尔·拉斯姆森(Iben Nagel Rasmussen)曾和音乐家兼小提琴手伊莲娜·福罗瑞斯(Elena Floris)以及印度音乐家帕瓦西· 鲍尔(Parvathy Baul)共同创作一部音乐演出《三者》(Triolerne)。巴尔巴将《三者》引入《树》的叙事构作,让易本饰演诗人女儿,舞台行动仅呈现先前作品中的歌唱和诗歌部分,而智利女演员卡洛琳娜·碧扎络(Carolina Pizarro)饰演女儿年轻时的分身。同时,巴尔巴将《三者》中的伊莲娜和帕瓦西拆分出来,让两位演奏各自擅长的传统乐器,以故事讲述者的身份全程弹奏与歌唱。

▲图3 笔者摄于(丹麦霍尔斯特布罗)欧丁戏剧周 2014年8月

▲图4 欧丁剧团提供/摄影:丽娜·思科尔 (Rina Skeel)©

伊博族母亲由萝贝塔·卡列莉(Roberta Carreri)饰演。她是信奉基督教的伊博人,逃离豪萨穆斯林(Hausa Muslims)人的大屠杀,为自己和女儿的头颅寻找避难所。两位雅兹迪僧侣分别由女演员朱丽亚·瓦蕾(Julia Varley)和男演员唐纳德·基特(Donald Kitt)扮演——他们发现地球上的鸟都飞走了,为了吸引鸟回来,他们种下一棵树。另外一位元老级演员凯·布莱赫特(Kai Bredholt)饰演欧洲军阀,他一直向巴厘岛表演者瓦延·巴瓦(I Wayan Bawa)所饰演的非洲军阀强调种族清理的必要性,而巴瓦为了使他的儿童士兵在上战场时可以勇往直前、战无不胜,全程进行献人祭的仪式。这些演出人物各自肩负独立的叙事任务,在同一表演空间此起彼落地出现、让位、交织、互动。每位演员所肩负的故事灵感和背景让“演员构作法”成为演出“叙事构作法”的基底,让演出如“树”一般蓬勃生长。

德国人莱辛首次在著作《汉堡剧评》中提出“构作法”[9]一词,由此,剧场人开启以实践为根基与导向的戏剧手段。不同于用单一故事进行线性展开的传统方式,对巴尔巴来讲,他的“构作法”更像一个庞大的系统运作。他以生物/解剖学的方式将演出比喻为一个独立的有机体:“构作法是对作品不同层次或高度进行观察的方法,其本身独立于演出的意义。我对这些层次进行辨别区分,分别对其进行展开,仿佛它们互不关联……我所感兴趣的并非生物学家们对不同组织层级作出的定义,我寻找的是观事之道的有效性。这种‘看见’会考虑各种逻辑的差异性与重叠性。最重要的是,它被视作具体现实,在物质层面无法孤立存在。事实上,一个独立的层级,并不是我们在解剖台上看到的东西,它是一种逻辑,一个具体的想法或看法,类似一个人能够同时水平并垂直地读乐谱。”[8](P9)这种“水平并垂直”的读谱方式/能力,我们可以在《树》的构作法组织结构的有机层、叙述层、唤起层清晰可见。可以说,在欧丁剧团的所有演出中,构作法这三层是巴尔巴的导演手段和创作目的,也是贯穿他戏剧创作的核心框架。

2

演出生发的根基与土壤:

构作法之有机层或动态层

有机层是构作法的最基本层,也是巴尔巴“戏剧人类学”的核心概念“前表现/预表现/前置表达”的舞台实践。演员的身体行动和声音行动激发观众的注意力,同时演出的动态性凭借物质层面的服装、道具、音乐、声响、灯光以及空间特征获得完善。在《树》中饰演雅兹迪僧侣的女演员朱丽亚和男演员唐纳德,两人身着具有部落气息但无特定文化特点服装和帽饰,在演出空间同出同进。男演员唐纳德身上时刻散发着“阿尼姆斯”(Animus)能量,而女演员朱丽亚身上时刻散发着“阿尼玛”(Anima)的能量。巴尔巴在演员的“前表现”层面“能量”(Engegy)[10](P77)研究中发现,亚洲(日本、印度、中国、巴厘岛等)演员的表演均具有这种能量的“两极性”。他由此总结性提出:“每个男性体内都有女性能量‘阿尼玛’,每个女人身体内也都蕴含着男性能量‘阿尼姆斯’,这种内在的能量不是区分性别的标志,对演员来讲,性别区分并不重要,也不存在典型的男性或女性能量,有的只是人的能量。”[10](P78)巴尔巴描述的这种“能量”两极性可以类比于磁铁的两极或身体/影子之间的关系。在《树》的演出中,观众不仅在唐纳德与朱丽亚的表演过程中清晰地看见多年训练累积而成的能量张力,同时在人物关系的能量对立与互动过程中会在某个瞬间让观众对两人难以区分。

▲图5、6 欧丁剧团提供/摄影:丽娜·思科尔 (Rina Skeel)©

此外,易本和卡洛琳娜所饰演的老年诗人女儿和其年轻时的分身,同样着色这种能量两极性的“强-弱”关系。年龄增长所带来的身体与心灵上的“弱势”让易本的舞台行动更加趋向温和、流动、连贯。她的舞台行动要么是阅读父亲的诗集,要么是将儿时的娃娃挂在树上;而年轻渴望飞翔的自己——卡洛琳娜虽然戏份不多,身体状态一直处于活力四射、张力满满的状态;她游刃有余地在树干上攀爬,翻滚,单脚勾住树干将自己置于顶端,双臂打开全身展开飞翔。

饰演非洲军阀的巴厘岛演员瓦延·巴瓦的舞台存在可以直接理解为“能量”二字的代名词。传统巴厘岛的舞蹈基本姿势都是由强/硬/活力(keras)与弱/软/细(manis)[10](P81)两极的对立所组成。在《树》的演出过程中,巴瓦的大部分舞台行动是举行属于巴厘岛传统舞蹈甘布(Gambuh)的仪式。学者丹尼斯·肯尼迪(Dennis Kennedy)研究甘布多年,他指出,“这项在今天几近绝迹的舞蹈可以追溯至15世纪,是巴厘岛表演艺术中现存的最古老的形式之一。舞蹈和音乐的技巧性严格且复杂,对话需要有卡维语(kawi)的知识, 并且表演时间很长。”[11](P495)巴瓦在《饰演一名祈祷者》(“Performing a Prayer”)一文中写道:“我的角色——约书亚·米尔顿·布拉伊——强壮有力。为了刻画他,我主要使用甘布国王的身体动作、节奏和感觉,因为对我来说,这两个角色很相似。巴厘岛舞蹈的原则和欧丁剧团的构作法有着相互呼应的关系,只是一个属于传统,另一个是现代的。”[7](P52)从巴瓦的步伐到手指弯度都渗透着巴厘岛传统戏剧形式强调的对立能量;同时,他与饰演欧洲军阀的凯形成巨大反差——凯的舞台行动张力拉满,剧烈、激抗甚至残暴,舞台行动充斥着高度体能,但巴瓦的能量与场景动态毫不弱于不同舞台行动速度的凯。

▲图7、8 欧丁剧团提供/ 摄影:丽娜·思科尔 (Rina Skeel)©

可以说,巴尔巴构作法之有机层充分依赖“演员构作法”(Actor’s Dramaturgy)。巴尔巴在早期的戏剧探索过程中并未提及“演员构作法”这个概念,仅从历史角度对演员表演的场景在场感的基本原则进行阐述,他在《导演与构作法:点燃剧场》(On Directing and Dramaturgy: Burning the House)一书中首次提及“演员构作法”的概念。但是,无论哪个时期,巴尔巴所关注的演员表演核心都未曾改变,他清楚指出:“有机构作法由所有演员的行动组合在一起,这些行动可被视作动态和动觉信号,其目的是创造出舞动的戏剧。这种编排生成一股身体刺激流,既必不可少又无法预测,对观众的感官系统产生吸引或排斥。它们是艺术形式,也是我们大脑当中掌管爬行和边缘叶部分的生物信号。感性能力和感官刺激,对观众的动物本性产生了冲击。”[8](P24)

3

演出对观众的引导功能:

构作法之叙事层

“构作法之叙事层”涉及各种事件的相互纠缠,引导观众理解演出意义或演出的多重意义,[8](P10)巴尔巴亦将之称为“联想性或暗示性构作法”[8](P57)。欧丁剧团的演出充斥着隐喻、似是而非、相互矛盾的事件,这并非巴尔巴为了混淆视听或故意让演出内容晦涩难懂。他的构作法叙述层基于演员表演的有机层,在导演星图中,叙事层构作法是他用来辨别故事方向的工具:“这是一种曲折地向自己进行讲述的方式—在时间线上跳进跳出,充斥各种插曲,类似于我们的思绪漫游或与亲密的人进行对话的方式。”[8](P57)

隐喻性画面在很多巴尔巴早期的演出中都可见一斑,而舞台道具的使用都是个人生活瞬间偶发的碰撞结果——米凯尔·丘西德(Mikail Chusid)是一位俄罗斯木偶剧团的艺术家,1982年他在横跨西伯利亚的列车下车前送给巴尔巴一只手工雕刻的小木手。在后来的很多演出中,巴尔巴都会用提喻的方式让这只木手出现在欧丁剧团的演出中——“在《俄克喜林库斯福音书》(The Gospel according to Oxyrhincus,1984)中,它们是权力滥用的象征,是遮掩暴政之爪的孩子般的假肢;在《神话》(Mythos)中,它们堆积如山,泛滥成灾,将躲避凝视的时代精神具体化,是改变世界的意志消磨到精疲力竭的象征。”[8](P171)正如米凯尔的小木手,《树》的枝干隐喻从演出开始便直冲观众视觉——四处散落的树干遍布舞台区域,树干形状和色彩让人立刻联想到战乱时刻尸横遍野的人体残肢。伴随无线电槽点的背景音在演出上空播放,观众瞬间淹没在充满战争硝烟与杀戮暴行的另类空间。雅兹迪僧侣逐渐将树干残肢组装成树,让其在观众面前生长。所有演员围绕这棵树进行叙事,每个演员的行动逻辑既独立于演出总逻辑,又构成演出的叙事逻辑。

演出的空间维度与时间维度再现思维本质:前后跳跃、碰撞、虚实平行。多重互动、多样关系、多元意义、自由联想被导演运用特殊的分析维度进行叠加,透过演员的行动嫁接进入他非线性但清楚明了的宏大叙事主题——历史、政治、人类、战争、回忆、逃亡、希望。先前巴尔巴阅读过的新闻桥段被巧妙地编织与重组进演出事件,它们绕圈行进,互相循环,万花筒一样断裂交织。对观众来讲,哪怕看完演出后难以抓取(演出的)总逻辑,但他们会在观看演出的过程中被紧凑而难以捉摸的各种配置与组合深深吸引。

演出到三分之二处,当观众的注意力被舞台上同时发生的各种事件吸引时,演出空间一侧出现儿童士兵,他们由两位军阀演员手持木偶的方式出现。巴尔巴将现实战争里的残酷沉重,透过木偶、泰迪熊、小丑红鼻子等提喻的手法呈现出来。这些代表着战争中的无辜者和罹难者的象征符号,在战争罪性与舞台表演之间形成特殊的对照关系。对巴尔巴来说,“叙事层的工作并非设定一个让观众在演出中看明白的情节,或者为所有观众准备单独一个故事。我更倾向让每一位观众都能在演出中读取属于他们自己的故事。”[8](P88)有著作曾指出巴尔巴不要求观众搞清“剧情”,只要求他们产生联想。[1](P607)这样的看法只能说部分体现了巴尔巴希望引导观众参与演出过程的一种手段和方式,但并不是他的终极目的。他更多希望透过叙述层引导观众理解演出的(多重)意义。叙述构作法是他所进行的戏剧实践与手段,展开触动到他灵魂深处的各种主题。他在《树》的节目册中曾提出这样的疑问:“我们该如何以戏剧的方式,呈现人类所做出的牺牲?我们究竟为何做戏?为了祛除苦恼?表达愤慨?因为无法理解而进行职业挑战?”[7](P4)

4

个体观众的当下创作:

构作法之唤起层

唤起层层蕴含着演出与观众亲密的共鸣能力。该层作用在具体的每一位现场观众身上,让个体观众提炼或捕捉演出所蕴含的偶发或隐藏内涵。构作法之唤起层也等同于巴尔巴发明的另一个独特词汇——观众构作法(The Spectator's Dramaturgy)[8](P183)。一场演出,对每一个观众来讲是属于她/他的唯一且独特的体验——“我希望观众在观看虚构人物的故事同时也能滑入一个属于她(译注:巴尔巴特别强调“她”〔Her〕)自己的世界……当这一切发生时,演出不仅成功地向(观众)低声吟诵一个秘密、一个预感或一个问题,而且还将唤起另一个现实。”[8](P183)自1965年来,欧丁剧团的室内演出虽然根据演出内容对演出空间的设计各有不同,但大部分演出空间保留着格洛托夫斯基惯用的空间模型,巴尔巴将之称为“空间之河”(The Space-River)。值得一提的是,似乎深受早年水手经历的影响,巴尔巴对“江河湖海”拥有着别于常人的亲密与认同——从对剧团舞台空间命名到他讨论戏剧的核心功能,从他的演讲内容到他的各种著作,水域、流动都是他喜欢使用的词汇。在2021年8月他发给笔者的个人邮件在谈及当下全球新冠疫情和个人现实时,他还在引用古希腊词汇 Πάντα ῥεῖ(Panta Rhei),意为“一切皆在流动”或“万物流变”。

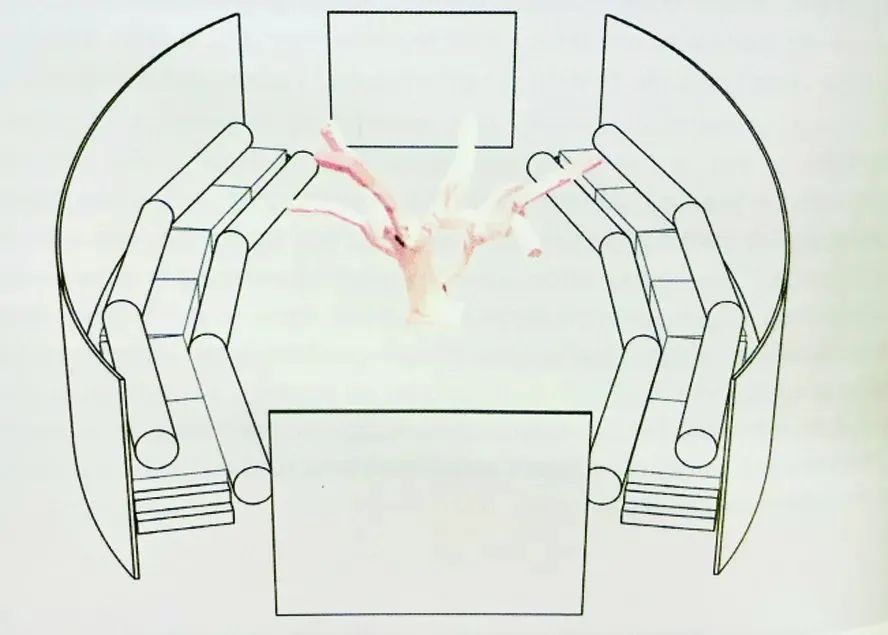

▲图9 欧丁剧团提供 /《树》设计图:卢卡·鲁扎(Luca Ruzza)©

典型的欧丁演出对观众人数总是限制在50-180人。“演员和观众之间的最大距离是9米。近距离和亲密性是(欧丁剧团演出的)个性化特征。”[8](P46) 观众被置放在河岸两侧,相对而坐,演出的“水流”在彼此间流淌,观众在观看演出的同时,对面观众的镜像效果又会让自己“观看”的同时被他人“观看”。这种演出空间设计,除了考量巡演时技术便捷性的需求,更重要的是它体现了欧丁演出对观演关系亲密性的追求。极少的观众数量,10米不到的超近距离,不仅大幅提升观众感官体验,这种安排也让欧丁的演出在场面调度和故事理解基于不同位置和视角而产生巨大差异—“……我的意图是让每个观众决定事件的等级。同样重要的场景,同时发生在河两端,每个观众必须做出选择并进行个性化编排。观众要么快速地锁定一个场景,接着去锁定另一个;要么跟随其中一个,而忽略其他。同时,她/他也要意识到,坐在她/他身边的观众正看向不同的方向。她/他会根据不同的逻辑进行甄选,因此接收到完全不同的信息。”[8](P47)

这样的演出空间必定提升观众感官刺激的不确定性,同时对演出所要传递的叙事信息重新得到整合。基于演员行动的非线性叙述手法,在这样的空间安排下,并非每个观众都能充分走进自己的个体现实,也不是每个人对演出所渗透出的断裂性感到好奇。但无论观众个体认知和感受在当下的以怎样的方式与演出互动,每位现场观众都不可否认一点—无论是否理解演出所要传达的信息,他们都经历了一场万花筒或游乐场的体验。视听感官刺激深深砸在人类显意识无法了解的“动觉”(Kinesthesia),那一刻没有思考时间,甚至思考本身都是多余的,观众只能在当下众多选项中选取一个,或者对其紧紧抓牢,或者下一秒放开而择他而去。

欧丁剧团的场景设计师与舞美设计之一卢卡·鲁扎(Luca Ruzza)在文章《最后的演出》(“The Last Performance”)[7](P70)中曾描述《树》的观众席之设计理念。在考量欧丁剧团常年全球巡演的技术需求—争取所有的演出道具和技术需求都随演员行李一起走—《树》的“观众席”设计面临巨大的挑战。为了让演出道具总重控制在300公斤以内,最终她和团队想到了最轻的“空气”。她将观众席设计成高阻力且可充气的圆柱体,采用皮筏艇材质,这样既能满足全球巡演随身行李限制的要求,又能让人瞬间联想到难民逃亡等现实。在演出到高潮的时候,“皮筏艇”座席被巨大的电机声推动,观众身下传来强烈震动,这种真切体感让人瞬间沉浸在演出氛围所带来的巨大虚实缝隙。另外一幕是“天空”瞬间崩塌:一直处于演出和观众席上方的白色丝绸幕布,在某一刻突然掉落,几名演员分别扯着四角平铺后披放在观众身上。

▲图10 欧丁剧团提供©

这时观众发现,这片白色“天空”有条条裂缝,每一个观众头部穿过裂缝,从而穿上一件“集体”白衣。这一幕无疑呼应非洲军阀用砍刀砍下的玩偶头颅,随即一条红布掉落,血液飞溅。问题是,我们身为远离战争的戏剧人,无论是做戏还是看戏的人,能确信自己对于战争来讲就是无辜的吗?我们敢将自己直接划分至罹难者同盟,认为自己的行为是完全正确的吗?亦或,我们是否在某个瞬间,在有意识或无意识之间,悄然成为集体杀戮的一部分?这片天空的降落不知是不是巴尔巴在借隐喻的手法回应安托南·阿尔托(Antonin Artaud)在其《戏剧及其重影》(The Theatre and Its Double)所提及的:“残酷戏剧首先对我自己来说要是艰难且残酷的。在演出层面,它并非让我们通过肢解对方身体、分割其结构,或者像亚述皇帝那样通过邮件寄送人的耳朵、鼻子或鼻孔的方式对他人进行施加残酷性。那是一种作用在我们身上的、可怕且必要的残酷。我们,并不自由。天空仍旧会落在我们头顶。而戏剧,正是为了先教会我们这一点才存在。”[12](P79)

可以说,巴尔巴在作品选题、人物、演出文本、节奏等诸多方面都让《树》渗透着阿尔托所倡导的“残酷性”。他以精细工匠的打磨精神,花了超过半个世纪的时间,与自己的演员一道寻找“真相时刻”。时至今日,属于人类大历史的战争从未停止,每个人无法将自己从大背景之中轻易剥离,而个人的小历史在循环往复的冗长日常里显得摇摇欲坠,这“非日常”的舞台空间能否提供给人类暂时喘息的裂缝,让在戏剧里相遇的人照到一道光。

结语:

戏剧是一种逃离工具

2019年,巴尔巴以年代式“全景图”(Panorama)为切入视角,将《树》和其他欧丁剧团的作品进行重新排序,重构成一套“三部曲”:

第一全景:过去(1990年—2000年)代表作:《树》(2016)

第二全景:现在(2010年—2018年)代表作:《月亮下的大城市》(2003)

第三全景:未来(2031年)代表作:《慢性人生》(2011)

巴尔巴并未按作品创作年代划分“三部曲”,却以作品主题、形式及内容作为划分依据,呼应人类生存现实。《树》的年代定位在20世纪最后的10年,这是人类历史进入异常加速的10年,时至今日,这股历史席卷的狂潮仍旧在翻卷。巴尔巴选择戏剧作为实践工具,对他个人感兴趣的人类行为进行研究和探索,在此过程中他以演出的方式进入,同时不断地将自己从中异化并割裂—“戏剧已经成为一件无比珍贵的工具,让我可以侵入到我似乎无法触及的世界区域:入侵未知领地,其特点属于人类纵向的非物质现实;也会侵袭人与人之间的纽带、社会圈子、权力和政治关系的横向空间。这个空间,是我生活的世界的日常现实;而我,却不想属于这个世界。”[8](P210)

2020年8月,在丹麦的霍尔斯特布罗再次举办了“欧丁戏剧周”这是欧丁剧团“50+6”年历史以来参与人数最少的一次欧丁戏剧周。新冠疫情的影响让参与者戴着口罩,稀疏间隔而坐。巴尔巴一如既往光着脚,身着高饱和度湛蓝色的衬衫配中古磨皮的深紫马甲,开启戏剧周的惯常操作—巴尔巴会面。他说了一句他经常在各种场合说的一句话—“我做戏是因为我有想要逃避的东西”。

参考文献:

[1]陈世雄. 导演者:从梅宁根到巴尔巴[M]. 厦门:厦门大学出版社,2006.

[2]梁燕丽. 20世纪西方探索剧场理论研究[M]. 上海:上海三联书店,2009.

[3]陈世雄. 戏剧人类学的学科定位与方法[J]. 文艺研究,2013(1)

[4]CHEMI Tatiana. Behind the Scenes of Artistic Creativity: Processes of Learning, Creating and Organising[M]. Frankfurt: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2014.

[5]LEDGER Adam. Odin Teatret: Theatre in a New Century[M]. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012.

[6]BARBA Eugenio, SAVARESE Nicola. The Five Continents of Theatre Facts and Legends about the Material Culture of the Actor[M]. Deutschland: Brill Deutschland GmbH, 2019

[7]ODIN TEATRET TRÆET[M]. Holstebro: Odin Teatrets Forlag, 2016.

[8]BARBA Eugenio. On Directing and Dramaturgy: Burning the House[M]. London: Routledge,2009.

[9]LESSING Gotthold Ephraim. The Hamburg Dramaturgy[M]. London: Routledge, 2018.

[10]BARBA Eugenio, SAVARESE Nicola. A Dictionary of Theatre Anthropology: The Secret Art of the Performer [M]. London: Routledge, 2005

[11]KENNEDY Dennis. Gambuh[M] // Oxford Encyclopedia of Theatre and Performance. VI. Oxford: Oxford University Press, 2003.

[12]ARTAUD Antonin. The Theatre and its Double[M]. New York: Grove Press, 1958.

作者:张若男 (纽约)菲茨莫里斯声音训练中心讲师 欧丁剧团中国代表

图片:由作者提供

责编:张丽佳

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号中国舞台美术学会 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接:https://www.d-arts.cn/article/article_info/key/MTIwNzIxODc0MjOEqYVlr3bKcw.html 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。