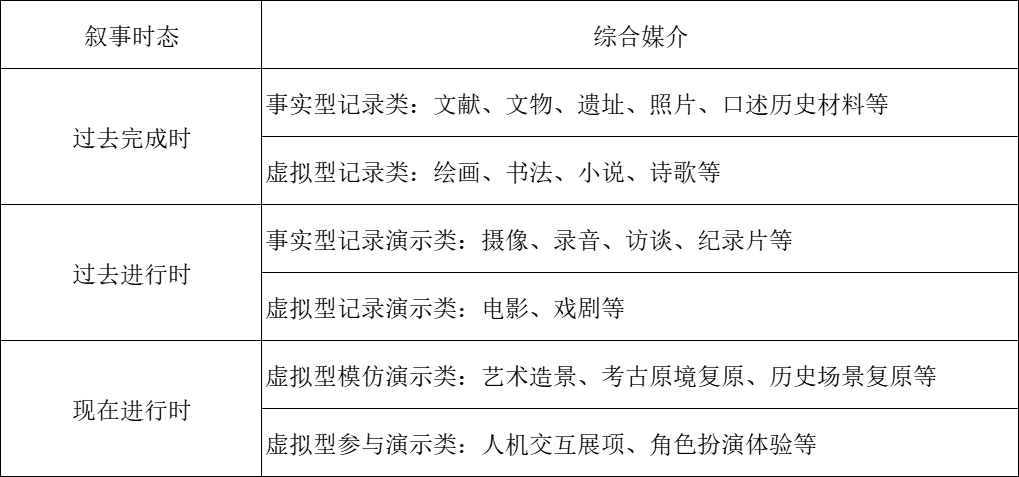

上海博物馆“赶上春——江南文化数字专题展”对诗画作品作图文解读时,设置“与古人共画江南”AR作画展项,让观众选择喜欢的春日图景进行临摹,并在视觉、听觉、触觉等多感官体验中进入“春水碧于天,画船听雨眠”之意境,这是“虚拟型记录类媒介+虚拟型参与演示类媒介”的组合;河北承德博物馆“‘和合承德’:清盛世民族团结展”让观众在“朝堂”构景中通过人机交互系统成为与雍正皇帝“对话”的“大臣”,在互动中了解“谱团结之曲奏盛世华章”的执政观念,是对“虚拟型模仿演示类媒介+虚拟型参与演示类媒介”的综合运用。由以上四个“代替”可见,叙事性已成为当代博物馆展览的鲜明特征,它见证历史、以史鉴今、启迪后人,是传承中国文化、丰富精神生活的重要介质。“有果必有因”,如此倾向的推动力是什么?第一,博物馆在中国几乎是“舶来品”,西方博物馆的展陈设计理念对中国博物馆有启蒙式影响。美国考古学家、博物馆学家阿瑟·帕克(ArthurC. Parker)曾说,“历史博物馆不应像一座坟墓一样仅仅储藏文物的‘枯骨’——相反,历史博物馆应当如同一座发电站,提供源源不断的‘电力’”[4]。可见文物“活化”在西方博物馆展陈设计中扮演至关重要的角色。20世纪的欧美博物馆受后现代学术思潮影响,如认知叙事学对“社会心理表征”的关注刺激了展陈设计思维的发展,博物馆开始关注历史叙事的情节化展示模式,“借此传达历史观,让观众了解不同时期的人类历史与文化”[5]。进入21世纪,随着中国改革开放程度的不断加深,中西博物馆在协同策展、学术讲座等合作中实现全方位、不间断的沟通与交流,此间欧美学界对展览叙事的研究理论与实践经验逐渐影响了中国策展人的设计理念。二十多年来,中国博物馆展陈设计的叙事化进程持续向前,虽未及世界前列之位,但已实现“从文物艺术到历史故事”的“大跨步”。第二,科技信息时代对视觉审美的权威地位造成巨大冲击,当代社会呈现“泛艺术化”现象,博物馆展陈设计似在这场“艺术运动”中“迷失方向”,“叙事”成为“指南针”。当下一些展览在公共视觉阐释语境中走向极端:展陈形式超越内容而存在,展陈目标由“展示艺术品”跳跃成“将展览变为艺术品”。例如湖北张之洞与汉阳铁厂博物馆的亮点展示内容是“铁链幕布”“漩涡空间”“不锈钢弧形隔断”“镜面展墙”等艺术装置,而非“张之洞对中国近代工业发展的重要贡献”等重大史实;成都博物馆进行“庆祝改革开放四十周年”室内快闪活动,突然上演的迪斯科怀旧舞蹈一时间吸引所有观众的目光,而以“改革开放带给成都人民的巨大变化”为主题的展览内容却因此受到“冷落”。如此夺目的形式设计的确能在最短时间内探出“艺术之高水位”,但随着“泛艺术化”现象的加速扩散,展陈形式的“艺术标出性”压力会越来越大,“艺术界终究会疲惫地放弃这种努力,让艺术消失于实用符号之中”[6]。博物馆展览若要走出“泛艺术化”困境,需要策展人返回中国历史文化之本身,将主题提炼和内容策划视为展陈设计工作之核心,并于特定叙事语境中讲述历史与文物的故事。第三,故事讲述有助于博物馆藏品摆脱狭隘的“宝物”身份,成为文化发展的“先驱者”。在新博物馆学运动中,“物”从至高无上的“神坛”跌落,成为博物馆与观众交流的介质,但很快被历史叙事理论解构。弗兰克·安克斯密特(Frank R. Ankersmit)吸收恩斯特·贡布里西(Ernst H. Gombrich)和阿瑟·丹图(Arthur Danto)的“将艺术品视作历史实在中某一部分的替代品”[7]观点,提出叙事实体就是“物”,是历史叙事过程中学者建构历史图景不可缺少的部分,于是“物”重回博物馆研究、教育与展陈的基础性地位,是博物馆区别于其他公共文化教育机构的鲜明特点。展览中的“物”曾长期被定义为经济或审美价值下的单一身份——“珍品”或“古董”,进入展览叙事结构后,“物”的文化价值被不断发掘,具有了历史见证者、故事讲述者、信息沟通者、情节演绎者、环境营造者等多元化身份。此时的历史文物以叙事之形式“亲近”民众的日常生活,在公共教育领域驱动国家文化发展,助力增强民族自信心与凝聚力,突显文物“活化”的根本意义。当代博物馆需要讲故事、讲对的故事和讲好的故事,为实现这一目标,展览在不断叙事化。当下,虽然一部分展览得到了公众喜爱、社会青睐与国家认可,但存在的若干问题仍值得思考。近年来,笔者在一些策展项目中反思走出叙事困境的方法,并有幸将对策纳入实践范畴,是为抛砖引玉。首先,我国博物馆展陈设计欠缺“中国风格”,策展理念大多受西方分析型思维模式影响,缺少以“文明连续性”和“历史整体观”为代表的东方综合型思维模式[8],这在展览逻辑架构与文物表征符号的剖析行为中有所体现。例如,通史展的“编年体”叙述方法看似按连续的朝代进行单元内容的衔接,但每个单元实为一个小型专题展,单元与单元间缺乏信息链接点,难以实现主题意义的整体性传递;遗址类展览以考古类型学或文化人类学的分类方式进行逻辑阐释,重点关注文物基础信息以突出精彩纷呈的物质文明,却容易忽略考古学研究所能“重现”的历史图景与人文精神,导致展览同质化严重,观众难以触及题旨内核。可见中国博物馆的长期借鉴之举虽促进发展,但也存在不少弊端,应该如何产出兼具原创性和本土化特点的展览?原创的根本在于内容的独有,中国地方博物馆展陈之“独”在于各地特殊的历史进程、考古学文化、民族精神与艺术造诣。此外,展览内容的话语表达需要中西方思维模式的综合指导,既在世界文明或中国历史的宏观语境中理解文物符号的主题意义,又在文物自身语境中探索地方历史发展的连续性脉络。四川资阳市博物馆将雁江区兰家坡出土的汉代铜车马定为资阳城市名片,是资阳历史文化之“独”——铜车马同时具有作为交通工具的使用符号、身份等级象征的实用符号以及制作精美、结构复杂的大型双辕轺车的艺术符号。在中国史宏观语境中,铜车马反映了秦汉时期森严的等级制度;从文物细节的微观视角亦可解读汉代当地的养马场景,铜车的制作水平、金属原料来源和车主身份与地方威望等信息,还原资阳地区的社会生活面貌。其次,展览叙事视角呈现流动且分散的特征,欠缺从始至终的阐释焦点,缺乏解读历史信息的整体性思路,未给予重点展项以合理的时空场域,对亮点内容间的题旨相关性把握不足,故观众难以在记忆感知的片刻联系“上下文”,何谈有效地认知策展人想要传达的主题意义?如此叙事视角既不能满足观众的文化需求,也不能触及历史文化之底蕴,展览叙事之聚焦点实不明确。由博物馆观众研究结论得知:观众对历史类展览的“认知期待”集中于历史人物故事与古代社会生活史两方面[9]。因此,博物馆展览的叙事焦点是“人”,策展人应该把握地方历史中与“人”相关的三类关系[10]:一是人与自然的关系,“一方水土养一方人”,不同生态环境提供不同的文化滋养;二是人与社会的关系,即有关血缘、地缘和信缘的“三缘”[11]故事,包括氏族与家族、土著民与外来移民、文化传统与文化交流、精神寄托与宗教信仰等内容;三是人与自己的关系,强调人物性格与行为所展现的内心世界与时代精神。西藏昌都卡若遗址博物馆将展览叙事的聚焦点锁定于史前“卡若人”,讲述四千多年前卡若村民多吉一家在农业生产、渔猎活动、天灾侵袭等情节设定下发生的故事。卡若村特殊的高原耕种方式、高山狩猎对象、山脚洪涝与冰雪之灾体现人与自然的关系;卡若村民在生产活动中的协同合作与争夺资源体现人与社会的关系;多吉父亲磨制骨笄为女儿庆生,女儿用蹩脚的厨艺制作肉汤予以报答,展现父女间的情感世界。再次,尽管我国博物馆展陈已呈现叙事倾向,但有关展览叙事内部各元素的分布、作用与关系却缺少系统归纳,笔者基于前文的理论阐释,尝试优化展览叙事机制,并以四川德阳市博物馆展陈设计项目为例进一步解释。展览叙事的第一步是设定展览题旨,策展人应思考展览的传播目标、题旨认知和阐释意义。在德阳市博物馆展陈设计项目中,策展团队首先收集、梳理与分析德阳历史资源,然后提出以“大德之道”为展览主题,寓意德阳历史的演进之路,表达古蜀文化、传统文化与工业文化相互交融与发展的中心思想。第二步是建构信息阐释双轴。展览叙事具备符号聚合轴和组合轴的双重模式[12],博物馆根据所藏文物和在地历史资源构建丰富、完整且不断更新的信息聚合轴,为策展人提供“讲故事”的思维灵感和主题素材;而策展人基于不同文物及历史资源的符号意义将不同类别的信息进行主题化原创组合,选择合适的历史事件与历史文物建立信息组合轴。德阳市博物馆在展陈中建构的首个信息双轴是“蜀道”,其聚合轴是关于中国古代蜀道的线路、途经城市、传说故事、历史人物、历史见证物等信息的综合,在“大德之道”主题要旨下的组合轴包含两点内容:一是古蜀人由岷江上游进入德阳境内的迁徙之路;二是隐喻新石器时代以来德阳先民不断拓展居住地,由最初的聚落发展到城市,再由城市发展为国家的前进之路。第三步是规划展览内容结构。展览叙事的主线进程不是“波澜不惊”而是“跌宕起伏”,故策展人需要准确把握叙述逻辑的转折点。德阳历史发展的关键点是三星堆古城、向阳公社和“三线”建设:三星堆遗址的发现将古蜀国的历史推向距今5000年前,广汉向阳撤社建乡拉开中国农村改革之序幕,“三线”建设让农耕小镇转型为“重装之都”。第四步是“整合展览媒介资源”。在展览叙事中,策展人有义务正确引导观众认知,为此设置科学的、合理的、有趣的传播媒介以有利于博物馆教育职能的实现。德阳市博物馆设置全息投影展项“点亮”工业城市的未来——观众在 AR 互动空间中看到一盏“电灯”,灯里演绎乡村农田、“三线”工地与“智造”实验室的动态场景,进而了解德阳城市发展的艰辛之路。第五步是开展观众认知实验。此实验需要在认知心理学的指导下进行,完善“前置评量”“形成评量”和“总结评量”[13]。三种评量工作共同作用于展览叙事的优化,努力建设一个具有科学阐释逻辑、高效传播效率和理想认知规模的展览。历史文物不仅要“火”起来,更要“活”起来。中国博物馆讲述的故事是中国历史与文物的故事,既有时空语境也有逻辑规则,满足科学性、整体性和连贯性的基本原则。展览话语是沟通故事与观众的桥梁,具有传递主题意义的重要作用,在文字和非文字语言、物质和非物质文化中,完成从编码到解码的阐释、传播和认知任务。当代博物馆策展人需具备“道”与“技”的复合性设计思维,既要掌握蕴含文化与生命哲学的“叙事之道”,又要具备跨文化、跨学科领域的“叙事技巧”[14],如此才能更高效地传递展览叙事的题旨意义。观众也不再仅以“第三人称”视角进入展览叙事场域,而是参与展览叙事进程中,成为历史故事中的一员,从“观看”历史到“体验”历史,其认知效率会得到明显提高。当下,中国博物馆的发展目标是实事求是、不断深入地阐释和传播中国优秀传统文化之价值与意义,故提升故事讲述水平、完善展览叙事机制成为各大博物馆不断努力的方向,这是一条清晰而正确的道路,对民众科学地认识过去、把握现在、规划未来具有重要的启示和指导意义。