解锁文明的密码——实证中国:崧泽•良渚文明考古特展

文 | 沈山(展览评论人

“实证中国——崧泽·良渚文明考古特展”是继去年“何以中国”文物考古大展系列开篇之作“宅兹中国——河南夏商周三代文明展”之后,上海博物馆推出的该系列第二展。时空维度从黄河流域拉至距今五千多年前的长江下游地区,用考古材料实证以崧泽文化、良渚文化为代表的中华文明第一个发展高峰。

“五千年中华文明是历史还是传说?”

展厅入口处的地面上投影了三个事关“何以中国”的问题,让观众带着疑问和好奇步入展厅寻找答案……

沿着序厅那条神奇的北纬30度线,人类文明被串联点亮。长江下游五千年前的故事与几乎同一时期、同一纬度的古埃及文明、两河流域苏美尔文明共进。国家、社会、城市,阶层、权力,礼制、信仰、祭祀,手工业、农业、水利,玉器、艺术……拨开历史的尘埃,这些抽象的内容伴随着一件件留存至今的器物逐渐呈现,告诉我们,在这片古老的土地上,先民们如何劳作、生活。

第一单元“古国文明”主要展现的是从崧泽文化区域中心性聚落的迅速增加,到良渚古城呈现出早期都市化的特征。展厅设计成一个形似琮王的八边形平面图,中间的圆柱可以理解为玉琮的圆孔。在这个单元的呈现上,策展人不仅强化了容易吸睛的“镇馆之宝”的展示,中央环绕圆柱的六个独立展柜,每一件皆是“最高等级”;而且更加注重对遗址内涵的阐释,外围嵌壁式展柜在“崧泽时代”“良渚文明”这两大文化主题之下,分别介绍东山村遗址、凌家滩遗址,良渚古城遗址、反山遗址、福泉山遗址、寺墩遗址等每个遗址的布局及所出土的重要文物。

没有考古学专业知识的观众,也能够从这些解读中了解到,东山村遗址平民墓地和高等级墓地分区埋葬,凌家滩遗址高度发达的制玉、用玉文化,良渚古城神权与王权统一的早期区域性国家,及其与福泉山遗址、寺墩遗址等次一级中心聚落,共同形成的金字塔式社会结构。阶级的分化、王权的形成和都城的出现,都预示着早期文明的起源。

图丨第一单元展厅布局。帷幔在功能上可以起到隐藏灯具,使展厅见光不见灯的作用;在内容上,集中展现先民对鸟的崇拜。你能找到它们都来自哪些展品吗?

图丨凌家滩遗址燎祭投影。将真实的文物通过定制支架置于等比复原的场景中,用投影渲染出场景周围火焰燃烧的氛围,让观众可以既无空间违和感又能艺术化地直观感知凌家滩文化中的燎祭场景。

图丨“琮王”迄今为止发现的体量最大、雕琢最为精美的玉琮。四面直槽内上下各琢刻了一幅完整的神人兽面纹。(图片源自“实证中国”展览图录)

图丨良渚古城的沙盘模型,结合筑城动画进行循环播放。使用小窗口观看的模式,既能适配小观众的视角,又能激起观众探索的欲望。地面上陈列的六块垫石是从良渚古城运来的,周围还辅以仿真的垫石来烘托展览氛围。农耕,则是文明形成的另一大标准。第二单元“稻作文明”从崧泽·良渚文化阶段的水稻生产、耕作模式、捕猎、饲养以及网渔等方面来探寻彼时人们的生活。走进展厅,地面全息投影的一片稻田仿佛带我们穿越到了遥远的良渚时代。阡陌纵横的田野光影源于目前世界上发现面积最大、年代最早的施岙古稻田遗存的俯瞰图。古稻田、粮仓等遗存的考古发现部分解答了“古人吃什么”的难题,那古人能够获取和利用哪些动物资源呢?金色稻田远处的墙面则展示了上海广富林遗址出土的动物骨骼遗存,在设计时为每一块骨骼量身定制了金属支架,并将它们精确地定位在动物剪影的相应部位。图丨第二展厅全息投影的施岙古稻田,徐徐展现了稻子从青涩到成熟的全过程。随着VR(虚拟现实)、AR(增强现实)等技术的出现,艺术与科技迅速融合,为展览提供了更为多元化的视觉观展体验。对于博物馆而言,如果继续采用传统单调的文物展陈设计,已经远远满足不了观众的需求,但越来越多没有真迹,只是追求视觉酷炫和网红打卡的沉浸式光影艺术展,又缺少了知识和思想层面的启迪与交流。如何做到二者之间的平衡?该展览以文物展示陈列为主、多媒体手段作辅助的策展理念做了一次有效探索。除了身临其境的金色稻田,墙上投影的各种动物,都能在展品中找到相应的图案。

手工业的专门化,是早期国家控制社会资源的重要表现,也是文明发展的推动性因素。第三单元即是讲述长江下游地区以发达的稻作经济为支撑,发展出来的百花齐放的手工业,分淬土成陶、雕骨髹木、纺布缫丝和琢石辨玉四个版块。崧泽时代,最突出的手工业产品是陶器和玉石器。到了良渚,在玉石制作、制陶、纺织、漆木、制骨等多领域都取得空前发展,专业化的生产模式逐渐凸显。此部分内容由于涉及到各类手工业的制作,更多带有科普性质,很多专业性知识如何转述为观众可以听懂的语言的?此单元在展陈的设计上采用了用独立展柜展示文物、用流程图讲解工艺和用互动体验增加趣味等方式,使展览从隔窗观物的单向输出转变为文物和观众的双向互动。从展柜陈列的陶器中,能看到崧泽时期陶器种类数量繁多,纹样风格独特、装饰手法多样,无不彰显着个性与自由;而良渚时代,陶器风格泽更为精致规整、薄壁轻盈。崧泽文化的双层镂孔花瓣足陶壶,展墙上特别展示了X光下的透视照片,可以看到由内外两层、外加镂空的工艺制作而成。另有一件复原的嵌玉饰漆阔把壶更为引人赞叹。此壶出土于浙江省余杭市反山遗址12号墓,展墙上展示了出土时的原貌,几乎是与石面融为一体,仅剩些漆皮和小玉粒,让观众直观感受到,能复原成现在的模样,考古修复人员的功劳不可估量。图丨1966年上海青浦寺前村遗址出土的崧泽文化双层镂孔花瓣足陶壶和X光下的透视照片(图片源自“实证中国”展览图录)

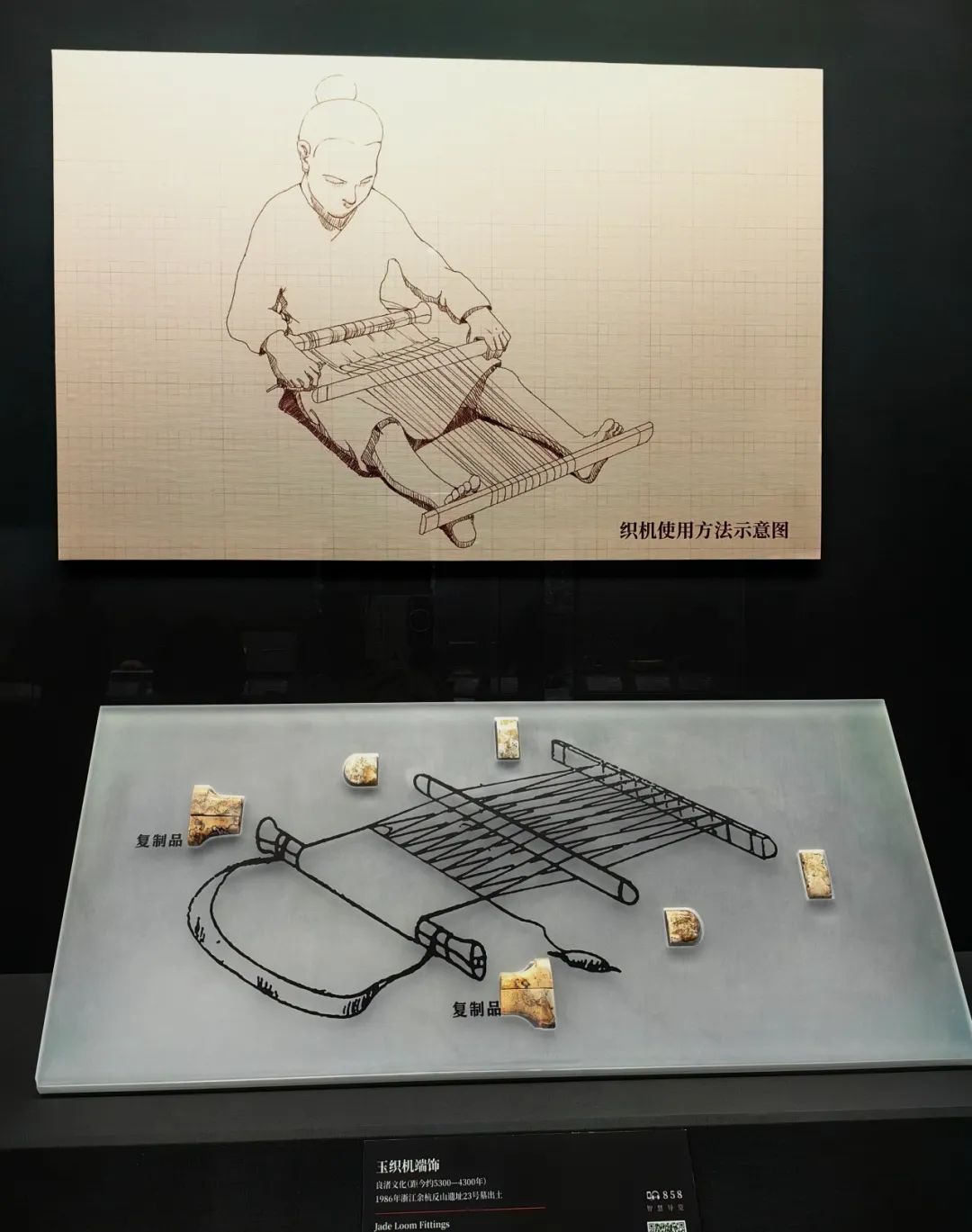

图丨浙江省余杭市反山遗址12号墓出土的良渚文化嵌玉饰漆阔把壶在展出的各类材质纺轮中,又可一窥当时先民如何创造性地将天然纤维变成平面的面料。其中,我国迄今最早的完整原始织机实例就是一套出自反山遗址的良渚玉织机构件。3件玉端饰出土时相迭在同一位置,连接的木杆已朽烂。如果直接展示玉端饰,观众很难将之与纺织机联系在一起。策展人贴心地将其放置于良渚织机复原图上相应的位置,并在展墙上呈现了织机使用方法示意图,通过这一系列的解读,观众能据此大致了解良渚人是如何织线成布的。

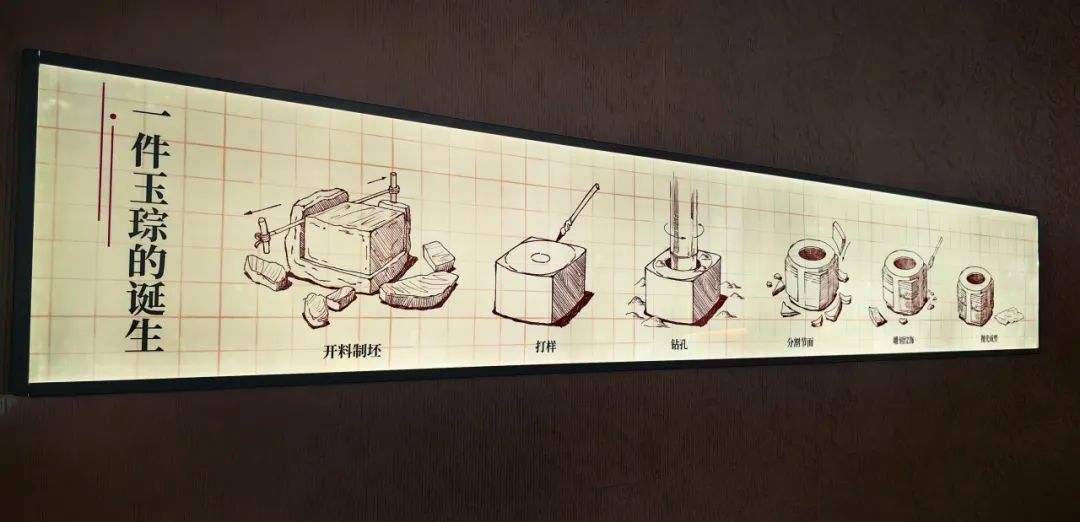

图丨.1986年浙江余杭反山遗址23号墓出土的良渚文化玉织机端饰崧泽时期先民对玉石材质的开采、制作技术已有了划时代的提高,而良渚文明则将玉器制作推向极致。从序厅一路走来,欣赏了这么多精美的玉器,观众肯定对它们是怎么制作出来的很感兴趣。在手工业文明的尾声,策展人以一件玉琮的诞生为例,用手绘图结合文字解说让我们得以看到当时对玉石加工的细节,完整还原出一件玉琮如何从无到有。为了让观众在互动体验中了解清楚各种玉石种类,以及从采石到加工制作的全过程,展览不仅提供了长江下游新石器时代常见的玉石供大家上手触摸,体验山料与籽料、玉石与水晶之间微妙的差别,还制作了琢玉各个环节的多媒体互动小游戏,在玩耍中不知大家是否体会到玉石从开采到制作都消耗着大量的社会生产力,需要更严密有序的社会组织来支撑,而这些正是文明形成的重要因素。图丨长江下游新石器时代常见玉石品种,观众可以亲自上手摸一摸

图丨触摸墙面上的手印就能出现琢玉各个环节的动画卡通石之美者被先民们拣选成为石器时代事神、藏礼的礼器,延续千年的尚玉传统奠定了长江下游区域文明乃至中华文明的基本特性。第四单元“玉器文明”展出的崧泽时期,凌家滩文化的玉鹰、玉人、虎首玉璜到良渚文化带有“神人兽面纹”的象牙权杖、透雕玉冠状器、玉璧等,反映了原始宗教信仰从多神到一神的转变。崧泽时代,玉从简单装饰的用途向着代表身份、等级的玉礼器发展。良渚文明则以玉来划分等级、区别身份、显示权力,创造了琮、璧、钺等为代表的一系列玉礼器及其背后的礼仪系统,最终形成了一套不同阶层人群的用玉制度和社会规范。

为了营造这种惟玉是礼、玉为神驱的氛围,策展人用杜邦纸制作了该部分的围合隔断,借助展厅中央层高的优势,在灯光的映衬下,利用杜邦纸朦胧的肌理感,将玉器放大后的纹理质感展现到极致。展厅中心位置,放置2010年出土于上海青浦福泉山遗址吴家场墓地207号墓的象牙权杖,头顶藻井则是一个放大的良渚“神徽”——“神人兽面纹”。在玉温润质感的包裹下,整个展厅营造出简洁高级的仪式感。置身其中,仿佛与良渚王权神授的“一神”信仰系统产生链接。各种玉器上的“神徽”成为维系当时整个广域国家社会统一的纽带。

图丨第四单元“玉器文明”用杜邦纸制作的隔断,展现玉器放大后的纹理质感。

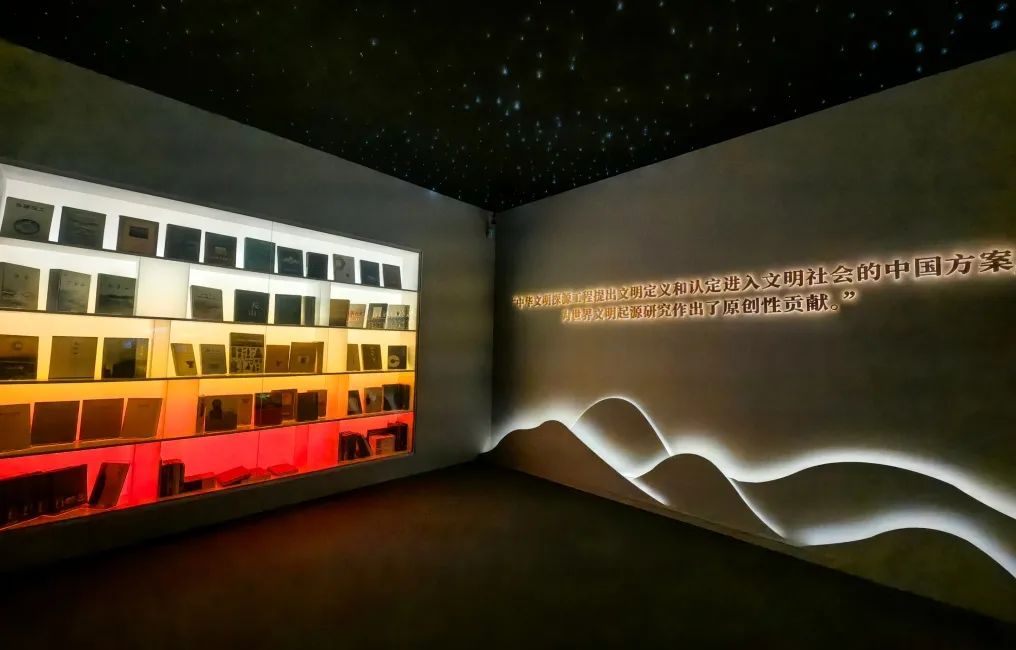

图丨玉为神驱板块展厅中心象牙权杖和“神人兽面纹”藻井最后余音部分,整整两面墙呈现了各大遗址的发掘报告和田野考古现场照片,既展示了我国崧泽—良渚文化考古工作的丰硕成果,也是对那些默默奉献考古工作者的致敬。驻足在展厅出口各种精美的文物照片前,回顾与他们的不期而遇,不仅让人折服于崧泽—良渚先民们的聪明才智,也感受到它们从埋藏千年到出土修复,再到成为这次展览中的一部分背后的艰辛。图丨各大遗址的发掘报告和田野考古现场照片两面墙遥相呼应

作为一个汇聚358件文物,90%以上为珍贵文物,1/3以上为首次亮相最新考古成果的展览,最开始对它的期待仅仅是为了看文物。打卡镇馆之宝也是当下大部分考古类展览能够迅速火爆出圈,夺人眼球的主要原因,但这也使得此类展览不是因为大量排列考古出土文物而陷于单调,就是因为通篇阐释各个遗址的考古学文化相关知识而陷于繁杂。“实证中国”展则在考古遗址、出土材料、考古学文化之外,创设了一个“文明从何而来”的空间情景。每个观众在走入展厅前已经开始构建对整个展览叙事主题的思考。而策展人则打破线性的叙事结构,从文明的四个维度透物见人、层层递进,通过解读考古材料、利用多媒体辅助、增加互动体验、营造观展空间等方式,建立双向信息传递,激发起观众对文物和遗址背后解锁文明密码的探索欲。

诚然,唯一的小遗憾也是源于阵容强大重磅文物的集体亮相,在一定程度上冲淡了对崧泽—良渚文化之间传承关系的阐述。也正因为关系交代不十分清晰,很多观众转而将关注点放在两种文化出土文物精美程度、遗址聚落规模的横向比较,而容易忽视崧泽作为马家浜和良渚文化的中间环节,良渚文化作为吴越文化的起源,在长江下游早期文明形成和演进中的纵向衔接作用。

从物质见文明|“礼记”——中原夏商周三代礼乐文明特展观展思考

文 | 陆奕文(浙江大学艺术与考古学院在读博士研究生)、毛若寒(浙江大学艺术与考古学院“百人计划”研究员)“文明之为物,至大至重,社会上的一切事物,无一不是以文明为目标的。”

近年来博物馆出现了诸多围绕“文明”为主题的展览,以考古发现之物阐释中华文明。这类题材的展览往往肩负着政治建构与认同教育的使命,提升展览对中华文明的解释力、感染力与传播力是策展人必然要面对的命题。然而,作为文明探源考古成果面向大众传播的第一站,博物馆展览似乎并不是一个特别“理想”的传播场域:从阐释资源看,“中华文明”概念蕴含了经久的历史时期与复杂的文化内涵,是兼具综合性、抽象性的传播介质。而博物馆“物”固有的信息隐蔽性、视觉呈现的静态性与非连续性,以及观众的知识背景多元性、参观行为自由性及耗能性等特点,又让这一题材的展览传播效果遭遇了充满不确定性的挑战。因而在这类展览中,仅仅依靠器物本身和文本内容是无法实现它内涵与核心的完整阐释。展示空间布局、视觉展示设计、辅助材料说明等内容同样至关重要。此次良渚博物院主办的“礼记——中原夏商周礼乐文明展”,以具象化很高的青铜器入手,从仪式化很强同时又是颇具中华文明价值核心性与标志性的“礼乐制度”为聚焦,结合清晰完整的叙事结构、高度洗炼的文字信息、生动可视的器物联系、流畅有序的空间编排、恰当的展示互动,形成了从“物质阐释”迈向“文明阐释”的某种新的思路,为提升“中华文明”的展览阐释效果提供了一种值得借鉴的策展样式。展览围绕着中原地区夏商周三代礼乐文明展开,以礼乐文明在三代发展脉络为主线,分为“光华初现”“事神致福”“礼乐华章”三个单元。围绕三代青铜礼器的形制类别、器物组合与纹饰风格三方面深度挖掘,突显秩序与和谐。

展览主标题“礼记”二字取自中国古代一部重要的典章制度选集——《礼记》。此次展览用此二字作为主标题,包含了两重含义。其一,这是一部以实物维度书写的夏商周三代之《礼记》,又是中原地区夏商周三代礼乐文明的物化记忆。其二,可将“记”解读为印记,表达礼乐文明是中华文明中最具标识印记的重要组成部分。

图丨展厅入口处摆放有一个造型规整质朴的方鼎,策展人有意在此为观众注入的一个礼乐文明之物像

图丨“夫礼之初,始诸饮食。”三代青铜礼器大多见于饮食器具。展览在引言部分首先展示两组现代饮食餐具,旨在与观众的日常生活建立联系,有助于更好地理解礼器与饮食器具之间的关系,了解礼器的形制与功能。礼器的起源与文明的出现密切相关。最初是伴随着国家权力的出现,将部分日常生活中的器具赋予某种特殊意义而用于国家的各种祭祀礼仪活动之中。夏王朝作为我国第一个地域性王权国家,汇聚了来自周围地区各具特色的考古学文化因素,率先在在中原大地上形成国家文明,礼器由此出现。第一单元“光华初现”从陶制礼器到青铜礼器、从饮食器到饮酒器、从风格各异到趋近统一的器物排列体现夏代礼制的发展脉络。通过展示带有二里头文化、庙底沟文化特征的陶器,体现夏代礼乐文明的“海纳百川”。

图丨陶瓮、尊、盘展示

图丨青铜酒器

由于目前出土的夏代青铜礼器的数量和种类十分有限,且还未发现带有兽面纹样的青铜器,因此这部分展览搭配以同时期带有兽面纹样的陶器、骨器,结合展板互动式提问来阐释夏代纹饰刻画工艺和艺术表现能力水平。第二单元“事神致福”从两个维度展开叙事。其一是从数量、体量、类型与器物组合等方面来展示商代青铜礼器的发展情况与突出特征。其二是从青铜礼器的造型特征、繁缛纹饰、华丽风格等方面展示在敬神事鬼、饮酒之风盛行影响下的礼制内涵。在展示空间安排上,采用典型“双线”布局,将商代早、晚两期内容设置成相对展示,内容和信息集中在左侧的展柜,右侧仅以两件具有代表性的大型青铜礼器,配合大幅印有造型风格迥异的青铜礼器图片,以较高的视觉冲击力向观众展示商代事神背景下的夸张、狰狞审美倾向。作为礼的载体,两周青铜器见证了:从商周之际的政治剧变,到西周等级、礼制规范的统治秩序,再到春秋战国群雄逐鹿的礼崩乐坏,其风格承袭了商代晚期繁缛、华丽风格的同时,开始出现相对简约的纹饰。从更具象征神性向注重功能实用发展的过程。由此第三单元 “礼乐华章”旨在展示周代礼制的继承、变革与崩坏三个发展阶段。本单元通过不同数量、大小的鼎与相配应数量的簋、鬲等器物组合直观展示“列鼎制度”,以鼎、簋等新的食器组合,表达从以酒器为主器物组合转向以食器为主器物组合,呈现出礼乐制度发展的转变。展览采用一整面区域展示成组的编钟、鼎、簋、鬲与石磬,器型由大到小,造型风格一致,营造等阶感,传递了等级与秩序的概念。

图丨蟠螭云纹铜编钟组合展示

图丨蟠螭云纹铜鼎组合展示

东周列国群雄并起,政治上的礼崩乐坏某种程度上也推动了青铜器摆脱传统礼乐制度的束缚,呈现出丰富多姿的发展态势。因此这一部分将阐释思路放在王子午鼎、宋公栾簠等造型华丽庄重、纹饰繁缛复杂、铸造工艺精湛的重磅器物与题材多样的青铜纹饰来突显东周青铜礼器的创造变革。中原地区是是夏、商、周三代王朝的政治、经济、文化中心之所在,在中华文明形成中占有重要地位和作用。此次展览以展板图示讲明夏商周三代国家资源的获取方式与来源地,以中原与南方地区出土相同实物,展现南方与中原文化间的联系,表明南方地区曾在物质层面与观念意识上都深刻影响了中原,是中原地区礼制文化形成的重要支撑,也是中华文明形成的重要组成部分。对于大部分观众而言,文明是一种隐约、模糊与抽象的概念,复杂多维。而博物馆展览依据具体而有限的实物、空间、符号等要素来传达文明的内涵与价值,存在一定的难度。因而在策展时,不仅要考虑展品与文明之间的关系,还要考虑展品与空间、符号、观众之间的互动,以及如何构建一个有逻辑性、连贯性、感染力和传播力的展览叙事。对照这样的视角,“礼记”展给我们带来了一些启发与惊喜。首先,展览以物的秩序与形象表征文明演变的连续性。通过强化“物的秩序”表达,诸如物的摆放、物的组合、物的叙事、物的延伸等,强化展品之间的联系及其意义表达,克服博物馆展示物的静态性与非连续性局限,帮助观众感知到历史演进脉络,更好的把握文明发展的线索和内在联系。展览中“鼎”贯穿始终,此举有助于引导观众建立对礼器的具象概念,强化各单元内容之间的联系,并最终了解到夏商周三代“礼器”的发展变化。基于物的秩序体系,分为明暗两线——明线以青铜礼器阐释夏商周礼乐制度的发展,讲述礼乐文明出现、形成与演变的全过程。暗线是以青铜礼器表征夏商周三代王朝国家的社会分化、国家权力、生产力水平与审美意识。最后展览运用“宏观:时代与阶段”“中观:空间与社会”“微观:内容与组合”三个表征维度,夏商周三代的历史发展时间线贯穿始终,将礼乐制度的发展阶段融入夏商周三代的更替之中,以青铜礼器展示,突显礼乐文明的发展节点。其次,展览以符号信息构建文明图景的可视化面貌。通过实物展品、辅助展品、符号信息体系共同传达出“文明”的综合性与复杂性。夏商周三代时间跨越千年,其都城遗址也分布于不同的地域,为了帮助观众认知三个朝代都城遗址与出土遗物的对应关系,展览设置了多个将历史发展脉络与考古遗址发现相结合的展板,为观众更好的了解展品与历史之间的相关性。此外,还通过区域器物分布范围及影响图示,帮助观众清晰直观地感受公元前16世纪商代政治文化影响程度与辐射范围,反映出多源头、复杂性的中华文明在各地区之间的文化交流与影响的相互关系,构建历史上的文化传播、交流、碰撞与融合的面貌。再次,展览以空间的循序串联构建文明展示的逻辑条贯。围绕中华文明的展览阐释会面对更加复杂的观众认知行为以及更加受限于博物馆认知传播特性限制,因此空间逻辑在这类展览阐释中更为重要。展览动线简洁流畅,充分利用空间条件,实现单元内容的划分,顺利地将“文本逻辑”转化为“空间逻辑”,使文明的价值与精神的抽象性能较好地匹配博物馆空间传达和受众具身认知的特征。最后,展览以参与式互动构建文明价值的当代关联。展览通过对生僻文字标音、对铜器铭文释读,降低观众的识读门槛。设置了三个互动展示区域,以补充青铜礼器的功用说明,阐释礼乐文明之发展的同时,也满足了观众对于青铜器物、夏商周贵族的饮食结构等知识需求。展览中稍有遗憾的是,在参观入口处的标识不够明确。由于展览空间采用环形闭合式格局,观众在进入展厅后,容易将左侧现代餐具展示区域误以为是展览的结尾,选择右转直接进入第三单元展示区域,导致参观路径与阐释思路截然相反。其次展览中并未有关于各时期青铜器制造工艺的直接介绍,青铜器铸造工艺一方面是国家权利与生产力水平的直接体现,也是推动青铜礼制发展的重要动力,在展览中可以作为补充内容展示,能够让展览内容更加丰满。博物馆展览归根结底,是一个复合媒介的叙事载体,因而在综合媒体的语境下,策展人应当从物、视觉、空间以及人的感知状态和行为等因素综合考虑。此次展览是结合物质、空间与符号表征文明的一次新的探索。策展人以选择和排列,制定物的语言以阐释文明,在这样的情况下,策展人会不自觉将关注点放在展品与文明之间的契合度而忽视了观众的参观需求。近年来我国出现诸多冠以“文明”的展览,但究竟何为真正的文明阐释?立足于公共文化服务机构的属性和定位,博物馆如何把握文明阐释、知识可及与观众需求之间的平衡?如何引导观众从关注物质的参观习惯转向对文明的感知与认同?这或许是展览之外我们应该去探究的问题