- 0

- 0

- 0

分享

- 田晓磊:我们可能会成为机器的奴隶

-

2023-07-25

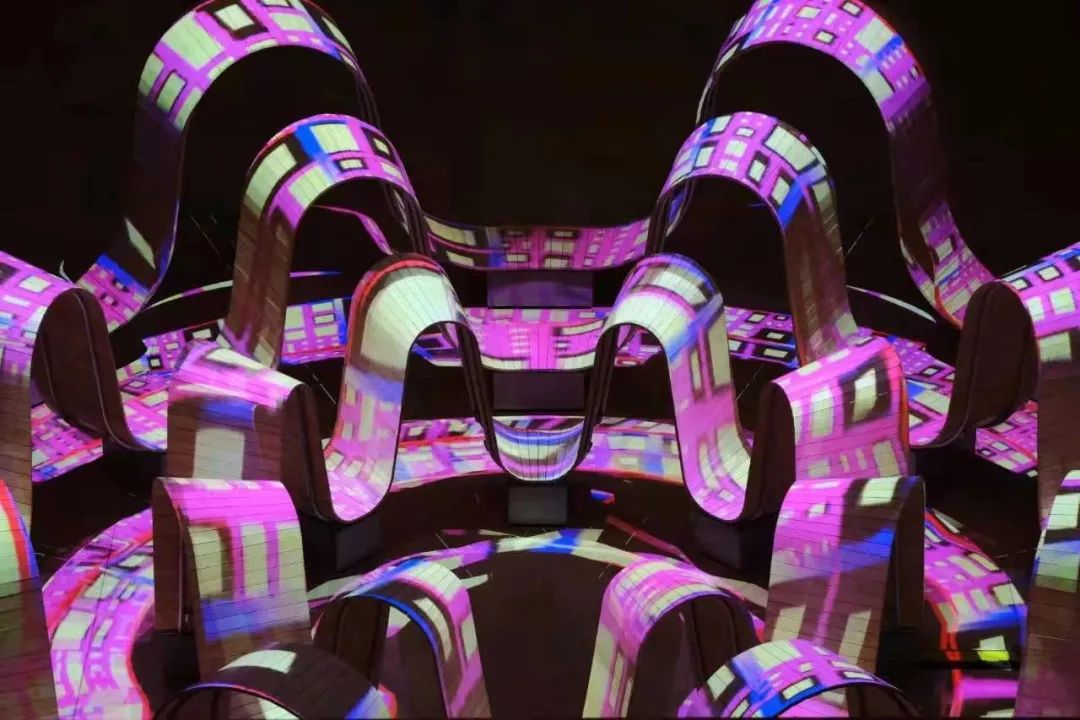

在武汉合美术馆一起看展的那个傍晚,田晓磊一边导览一边穿行在一排排钢铁架子和彩色屏幕之间,他走路习惯迈开大步,身形敏捷,偶尔看上去像是一尾游鱼,以自己的动线和速度诠释着这场被命名为《屏幕福尔马林计划》的展览。

事实上,任何置身现场的人,都无法忽略这场展览所具备的天然异质感:承担了画布功能的彩色屏幕上,人机结合繁衍出来的赛博格人后代占据了黄金视阈,在刻意营造的荒芜而悬浮的空间内,尽显极繁主义喧哗的异形物种不断旋转、移动和摇摆,而在不起眼的角落,代表人类的宇航员小人则在一刻不停地跳舞、跳舞……

当视角拉远,那些闪烁的屏幕看上去像是缩小了的数字标本,成为被尽数封存于福尔马林液中的纪念碑,这一刻你会恍然大悟:用数字的形式让艺术再生乃至不朽,也许是站在这场展览背后的田晓磊从未对外宣称的野心。

与此同时,和田晓磊之间从展览出发所散发出来的对坐深谈,某种程度上也完整了我们对这位年轻艺术家的好奇与留白:他如何走过那条一度少有人走的路,他看上去呈现阶段性断裂的数字创作主线如何从逻辑层面得以“修通”和连贯,他的目光又如何从对社会系统带来的异化议题转向对人类与科技交互未来的探讨……

采访中,田晓磊不断重返展览现场,而我也无法忘记前一天的下午,他坐在“大乐园”游戏展厅里握住手柄全力闯关的一幕,那一刻他好像成为了十年前那个社畜的自己,一身黑色的西装,太过平整的五官看上去像没有五官,穿行在黑压压的和自己长得一模一样的人群中,被人流带上地铁,又涌向孤岛上的乐园嘉年华。不知从哪个瞬间,他的冒险开始了,奔跑、攻击、逃逸、偷袭、偷袭失败、再失败……拳头像雨点一般打下来,他轻飘飘起飞,又轻飘飘倒下,鲜血以鲜花的模样四散喷射,绽放出一种粗糙又诡异的赛博美感……这个画面宣告,他又输了。

如是失败再三后,田晓磊长叹一声放下了手柄。事情在这里变得有趣起来,一个艺术家在自己几年前设计的游戏里成了败者。看上去,他速度变慢,反应也有些迟钝,那些一度熟悉的bug似乎也面目可疑……即使是在虚拟世界里,田晓磊似乎也没能避免直面人类的软弱和衰老,而这一幕也似乎成为某种隐喻:好不容易屠龙者成为了恶龙,但同时他也老了——再一次,作为一个非人类中心主义者,田晓磊承认了自己的有限性。

事实上,作为一名着眼于未来的数字艺术家,田晓磊从未回避过人类种种脆弱所指向的“缺陷”,他一再念叨起所谓“灵长类”那些既不灵也不长的部分,例如视听能力受限、依赖氧气、无法耐高温、过度受限于肉身……而在他所创造的世界里,人类摆脱了这一切限制,成为拥有金属外壳、意识能够脱离肉体存在的个体,但与此同时,人类也不再是宇宙的中心,而是退守为未来世界里的次等物种,被称为原人,与那些人机交互繁衍出的高级物种相比,实在是太过羸弱,凄惶零落,无人在意。

这一想象多少反映着田晓磊作为一名艺术家的“要”与“不要”,他既希望人类能永生,又希望看到一个远远抛开眼前社会中所有所谓“正常”的部分,他一方面担忧人类的未来,另一方面又厌恶着人类的自大,而通过创作,他试图提出问题,让观众在想象中寻求解药。

而从2008年的上班族系列满含对当时“更快更高更强”价值观的批判,到2014年后着眼于人与科技关系系列中的冰冷、荒诞与未来之美,在新媒体艺术创作的道路中,田晓磊的阶段性也是如此明显。这种风格的显著迭代所伴随的,是危机感的始终在场,作为一个严重依赖工具的创作者,田晓磊毫不眼掩饰自己面对诸如Chatgpt工具革命时的恐惧以及兴奋,而眼下除了让自己更快更高更强,他似乎也别无他法。这一点,也呼应了在他想象的世界中,尽管人类可以永生,但依然无法摆脱竞争与丛林法则,例如音乐家会为了弹奏出更多的音符而多安装一只胳膊。

在田晓磊造物的世界中,手成了欲望和力量的征象,于是,他让美神维纳斯拥有一千只手臂。

以下为打边炉与田晓磊的对谈,按照惯例,文章发表前经由受访人审校。

离开自己熟悉的作品其实很难

ARTDBL:作为一场大规模个展,《屏幕福尔马林计划》比较清晰地呈现出了你创作议题的阶段性,例如从对公司文化的关注转移到对人与技术的探讨,这个转变怎么发生的?

田晓磊:做“欢乐颂”系列是在2009-2011年,那时观察整个社会被一种崇尚快速、高效、强大的整体价值观所裹挟,到处都是竞争和进取的狼性文化。当然现在也差不多,虽然大环境更下沉了,但价值观更丛林法则了,每个人都被塑造得差不多,在地铁上刷着同样的剧集,看同样的八卦,形成了同样一种毫无具体性的公司文化,我自己也在抗争中度过。

一个人要离开自己非常熟悉的作品其实是相当困难的,离开的过程可能也并不容易。那次转型最大的原因就是我辞职了,开始专职做作品,因为还是想比较纯粹一点,也给自己赌上三年时间,不行就再找工作上班。加上确实觉得对于上班族这个主题已经没什么可说的了——既然不用再去挤地铁、坐公交去上班,没有了生活也就没必要还延续那个作品。

反而是天天面对电脑,老觉得好像必须得不断学技术,每天被某种被迭代的恐惧所困住,会让我开始自然而然地关注人与技术的话题,当然转向也是非常缓慢的,有点像一条船在河里走,一会撞撞左岸,一会躲开乱石,慢慢才找到一条相对舒服的路,没有这么明确,但还是在前行。

ARTDBL:让你从一个比较深入的议题中离开的原因是什么?

田晓磊:主要有两方面让我感到很累。首先,当时“欢乐颂”和“乐园”加起来做了近两年的时间,对作品产生了严重的审美疲劳,甚至感到厌恶,渴望做新的事情。其次,完成那些作品后,感到已经表达了我所有想说的内容,需要再开一个新系列。

然而,在这背后还会有个非常重要的觉察:由于整天都在使用电脑,我意识到我们已经变得过于依赖这个工具,几乎离不开它,离开它就感觉自己像是失去了一部分能力,变成了一个残废,手工技能也变得很差,只能在电脑上发挥作用,有点像孙悟空的金箍棒,没有它就无法发挥能力。这让我意识到,这代人面临的一个问题是,手机和电脑这些数字工具已经像器官一样成为我们的一部分。

而随着科技的不断进步,人们可能会越来越感受到对自身身份和自主性的危机感,担心自己是否还是真正的自己,或者是否逐渐被插件和工具所取代?金箍棒同时变成了紧箍咒,这个话题太有意思了,深深吸引着我,所以从2014年开始,我就一直在往这个方向思考和探索。我相信这对我来说会是持续一生的主题。

ARTDBL:所以你选择了一条相对来说可以走得更远的一条路?

田晓磊:当时就感觉到,人与技术这个话题会伴随我相当长时间,而且随着科技的不断升级,它会不断引发新一轮的关注。比如像AI、Chatgpt的出现,会促使我们对接下来的脑机接口、强人工智能产生兴趣。现在已经有很多赛博格人出现了,他们可能天生残疾,但能通过加义肢、换眼球来提升生活质量,科技发展让人类改进自身的渴望不断增强——想要永生、消除疾病、提高工作效率,让自己变得像超人,这样的渴望会导致人类演化出现新的分支,即人们可以主动选择生存环境和身体特征。例如,有些职业如音乐家可能需要三个胳膊,有人就可以选择多一只胳膊,这样一来,弹奏速度就会更快,创造的新技术也会更多,甚至音乐的形式也会因此而改变。将来人类之间的竞争也许会变成:谁的身体拥有更多配件。

我把自己摆在一个不代表人类的角色里

ARTDBL:你的创作主题转向人与科技后,批判性似乎不再指向社会现实,也看上去不那么强烈了。

田晓磊:因为我的视角发生了变化。上班族系列关注当下社会,是用放大镜看苹果上的小虫洞,但后来的视野转向了更远的未来,像站在20米开外的距离整体观察一棵苹果树。从社会学视角转到生物学视角。从演化的角度看待问题,把人类视为旧物种,科技则看作新物种,探讨物种之间的关系。

视角改变后,我越来越发现物种与物种之间的互动很有意思。

ARTDBL:人类退化为次等物种,这个想象是怎么来的?

田晓磊:凯利的书给我很大启发,他把科技形容为新物种,是一个必然会形成的东西。他举了一个眼睛的例子,地球经历的六次生命发展历程中都出现了眼睛的演化,从脊椎动物到章鱼,蜗牛,蜘蛛,都演化出了类似生物照相机一样的复杂的化学结构,功能大同小异。当视角拉长到几十亿年时,只能说生命想要一个眼睛,生命想看见这个世界。即使几次物种大灭绝,新的物种还是想演化出眼睛。所以科技自身的演化,甚至变成人工智能生命体,也许是它发展的必然结果。人类恰巧是它的经手人,如果没有人类,也许也会有其他物种到达智能后经手这一科技的演化和发展。但人类也可以并非次等物种,经手人也许能和技术生命共生。

不过人类的确很脆弱,例如缺少氧气就无法生存,当然会比那些没有氧气也能生存的物种更脆弱。就像每次大灭绝会让75%-95%的物种逐渐消失,人类也逃不过这一自然法则,6500万年前的小行星撞击事件,生活了1.6亿年的恐龙并不是瞬间灭绝,而是实际持续了100万年才陆续灭绝,那换算一下,只有20万年历史人类的灭绝需要多久?

在我的想象世界中,还是希望能找到一种共存的存续方式,比如人类能实现身体插件化,通过技术可以阻止或者延缓衰老,更替身体,直到欣然接受更好的“自己”存续,甚至可以在虚拟世界中永生,在冰冷的自然规律面前,这也许是最优的选择。

人类是个半成品

ARTDBL:你对于人类的态度到底是什么?

田晓磊:人类就像是个半成品,还在寻找自己的完整性,就像残疾人寻找新器官那样,渴望变得更加确定和完美。但这未来的发展是不确定的,我对它充满了好奇,想要去看一看。

我并不觉得人类特别优越,也不支持人类中心主义。实际上,我认为人类并不是一个特殊的存在,甚至人工智能也可能不那么特殊,都是某个阶段的必然类型产物,在银河系一定有很多相似类型。当视角放远,我相信这个宇宙也不特殊。这个世界有太多可能性,就算有长得和我们一模一样的其他物种存在,也不会让我觉得特别奇特。

有个大过滤器理论就认为,为什么我们没有发现外星人,可能是因为永远存在一个过滤器让我们无法接触到,一旦我们要接触到那个点,就会被弹回来。我觉得这个理论还挺有道理的,每个东西都有局限性,就算是超级人类也会有他的限制。有句话说的好,宇宙学使人谦卑。

ARTDBL:寻找自己的完整性,这个怎么说?

田晓磊:以前是自然环境塑造生命,现在有了技术,人类可以自己塑造生命。人类像断臂的维纳斯,千方百计为自己接上新手,一只不够就100只。人类要突破缺陷,实现自身演化,即追求新的进化路径。人类相比其他物种来说,相当脆弱,比如眼睛只能看到有限的颜色和视力,但通过科技,可以迅速迭代出新的器官,加装一个插件就可以让人看到红外线或热成像,秒胜大自然千百万年的对眼睛演化。

如果每人可以出生时安装一个联通神经的机械尾巴,我想世界会发生很大变化,单就这个新器官的美容院就是有一个巨大的市场,有的尾巴是灵活分叉的手,有的尾巴像袋鼠一样粗壮当腿的助力,有的纯是勾引异性的美丽,不同功能形成不同族群和文化,一个巨大的经济引擎。

这样的演化是一种主动的演化,超越了物种的自然规律,在个过程中,人的肉身可能会渐渐变得累赘,很多部分会被更新、替代掉,甚至只需要保留思维部分就足够了。如果所有的身体都能被替代,那最后唯一留下的可能只是意识。如果意识也可以被转化成数据被替代,这可能是人类最后的防线。也许随着时间的推移,人类的定义逐渐模糊,可能会演变成后人、超人或者其他的物种,而原始的人类可能变得像弱势婴儿一样,被称为原人或原始人。

在未来,人们可能不再需要传统的学习方式,直接通过插件学习所需知识或直接灌输就可以了,每个人出生后都需要购买各种插件才能适应生活,就像打游戏一样需要装备,什么样的装备决定什么样的人生选择。未来的世界充满了各种新的可能性,人逐渐变成超人的过程。

ARTDBL:你会希望未来的世界变成自己作品中那样吗?

田晓磊:我觉得好像不太可能,但也希望见证一下那种感觉。要是能变成那样当然很有趣,但我希望看到变成别的,因为毕竟这个已经被做出来了,还是希望看到让我更吃惊一点、更刺激一点的世界形态。

现在可能是最好的时代

ARTDBL:在你所创造的世界里,会希望拒绝哪些东西?

田晓磊:在新的世界中,我不希望出现与我设想的时代无关的元素。例如,性别在我创造的世界中可能是一个模糊的概念,没有明确的男性、女性或其他性别,可能会有新的性别出现,也许根本不会再存在性别,但我并不会像写小说一样给它明确化或者情节化。

在新世界中,可能会拒绝一些现在看起来很正常的东西,而加入一些比较奇怪的东西,这里的“奇怪”取决于创作者的脑洞,只要符合想象,我就会把这些东西加进去。

ARTDBL:之所以会想象一个新世界,是基于你对于现在这个世界特别的厌恶,还是说还是说太在乎?

田晓磊:也谈不上厌恶,甚至我会觉得现在可能是最好的时代……因为我发现每个受访者都觉得20年前是最好的时代,其实当下才是。我猜每个时代的人都不满足,每个时代都有各自的难处和幸福。

我常常怀念2003年的时代,互联网刚刚萌芽,iphone还有4年才诞生,北京房价才几千元,但明明现在科技更发达,生活更便利,如果真的穿越回20年前可能觉得各种生活退步,其实怀念的是自己的青春。所以可能还是因为对这个世界太在乎了,还幻想人们如何应对种种未知。但关于应对,艺术家的意见往往又不算数,科学家才算数。

其实今天整个人类都在面临一个选择,是继续拼命发展AI和科技,还是拼命维持原人时代。今天人们对未来抱有的希望非常简单,就是“这个世界要不断向前”,而向前发展经济需要找到的新引擎目前看似乎只能是科技再进一步。正是因为人类已然站在了一个科技发展质变的关口,例如基因编辑,例如克隆人,例如人机交互……所以就像生物的眼睛必然会演化出来一样,也是我在作品中对这些议题的探讨。

ARTDBL:所以你还是会忧虑人类的未来?

田晓磊:忧虑是一个创作借口吧,因为如果没有忧虑,创作和思考这些问题容易简单化。然而,忧虑之后也发现其实忧虑并没有太大的用处。在艺术中,与其把过多忧虑带入,表现得特别绝望,不如幽默一点。特别乐观或者特别悲观,觉得世界就一定会是这样或那样,我不想做这样强烈的、说教的、指向性过强的表达,我倾向于留有余地,不直接否定或肯定,最好是能给人平静感,而平静才能让人思考,让人有自己做出评价的空间。

每个时代都像是车轮一样碾过

ARTDBL:之所以要去往虚拟世界,是不是因为对现实世界有不满足?

田晓磊:只能说现实世界也并不总是那么令人兴奋,很多时候会感到无聊。我的创作在某种程度上也弥补了这种无聊感。我喜欢西藏一路磕长头的朝拜者,给自己一个目标和日拱一卒的计划。至少对我有意义。

ARTDBL:刚刚你提到,1960年代那批画家赶上了好时候,但会不会他们也会觉得你们才是赶上了好时候?

田晓磊:其实每个时代都有好时候(也有不咋好的时候),说别人时代有好处会显得很矫情,比如有些人赶上了AI时代,特别好的超越/诞生新工具的阶段,有些人赶上了之前那波市场蓬勃发展的时候,再往前就是西方思潮冲击的时代……总之就是,看上去每个时代都有它特别好的机会,但几乎没有人能持续一辈子都赶上好时候,艺术家的黄金创作时间也就20年左右,每个人都被时代的压路机牢牢地印在柏油路上。

ARTDBL:你会不会担心有一天自己会变得落伍?

田晓磊:肯定会。这其实是每个人都要面对的问题。屠龙者变恶龙的故事就会反复上演。危机感肯定是有,唯一能缓解的方式,是保持好奇心,心态年轻才是真年轻,但我是没信心一直保持,因为不可能。

赛博的尽头是人类消失

ARTDBL:创造出一个虚拟世界、决定某个物种是否存在,这个过程会带来一种类似“造物主”的快感吗?

田晓磊:真没有,我甚至觉得我是一个奴隶(笑)。因为我创造的并不是真实的世界和物种,它们无法给我反馈,也无法为我提供任何能让这种“造物”具体化的服务,而是一切反过来,我为它服务——给它上个颜色、打个灯光,其实是个服务者的状态。所以很多时候觉得我像一个搬砖的,只有一个目的,就是把它造出来。

ARTDBL:你觉得赛博的尽头到底是什么?

田晓磊:看多远的尽头了,很远的尽头就是人类消失了。我觉得在赛博化的过程中,先是身体替换,后是意识升级并慢慢演化。人最珍贵的是意识,我觉得也会有很多方式保留意识,这也要看人的价值观是不是发生大变化了了,也许意识可以数据化再造,离人越来越远,谁知道呢。

ARTDBL:赛博的反面是我们的现实世界吗?

田晓磊:赛博其实有种科技废墟的感觉,应该就是人华丽的健康肉身。我想未来一定有一批人拒绝赛博化,视完整身体为信仰。现实世界早已开始赛博化进程了,眼镜,手机,汽车,电脑,智能音箱,只是没侵入人的身体,有残疾人开始用脑电波控制假手了,有失明患者者安装上了能看到红外线的假眼球,可能还需要时间。

空间的集合,循环视频,2015

再向前一步

ARTDBL:在很多艺术家眼里,你的创作媒介或手法似乎都是更“新”的,你自己如何看待这个“新”?

田晓磊:其实Chatgpt二代出来之后,我越来越感受到新时代的来临,背后更多是一种紧迫感和危机感。

我创作中主要使用的数字技术媒介,已经很平常了,一般艺术大学都会有这个课,技术不是很高的门槛了。尽管在若干年前可能还不是如此,但数字技术确实已经成为时代的主流工具,并越来越容易,在日常生活中的广告、电影、电视剧、各种产品的特效中都有广泛应用。最近我接触了一个头部广告公司,他们全力推崇AI技术,无论是制作作品、设计广告还是创作文案,他们都倾向于让AI参与其中,这也是新时代工具的表现——必须在原有基础上颠覆或进步,要不断升级才能再往前走一步。

ARTDBL:所谓“再往前走一步”,是新技术的大势所趋吗?

田晓磊:这是工具变革所带来的必然走向。最初数字媒体和数码工具出现时,人们并不清楚它们能做什么,只觉得应该有广泛的应用可能性,所以开始进行各种实验。现在我们对AI产生兴趣也是因为不知道它最终能实现什么,它也许能帮助人们思考或者激发新的创意,甚至可以自主生产出各种作品,在我看来,未来随着时间推移,AI一定会演化出与现在截然不同的东西,例如三维建模或者让每个人都能轻易创作的工具,从而消除数字创作的门槛,让它变得像现在使用手机拍照一样简单。所以我认为技术的进步会迅速改变创作方式。

ARTDBL:是第一次体验到这种危机感吗?

田晓磊:确切的说,是这次危机感变得更加强烈了,之前也一直存在。过去软件的升级往往是按照某种逻辑进行的,每个版本在前一个版本的基础上迭代,增加或者引入一些新功能。但现在情况变得颠覆性了,特别是在建模方面,AI的出现让建模不再使用繁琐的工具语言或绘制草图,而是让普通人都可以轻松参与其中。

作为工具的使用者在面对迭代压力的同时,也会和其他艺术家一样面临类似的自我挑战。这种危机感源于我们已经过于适应舒适区,既不愿意舒适地停留,但又难以推翻自己、重新开始或者建立新的东西。一般而言,当接收到的正反馈比较多的时候,你就开始舒适了。这种情况下,作为一个创作者就很容易被替代。

艺术的本质就是不断挑战前人的话语权威或者语言工具,通过持续的创新和变革来形成新的艺术形式,某种艺术形式只有稳定了,它才有被挑战的可能性。所以我觉得只要不自己挑战,就会被别人挑战,而推翻自己可能更具挑战性。

新媒体艺术家的十个诘问">一个新媒体艺术家的十个诘问

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号打边炉ARTDBL ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。