- 0

- 0

- 0

分享

- 梁铨:老虎与巧克力

-

2023-05-31

梁铨近照

受访:梁铨

采访:陈颖 池艺涵

编辑:陈颖

从没试过这么慢

ARTDBL:作为坪山美术馆“深圳当代艺术家系列”展览的最后一位参展艺术家,请你谈谈你对于这个系列展览的看法。

梁铨:两年前,坪山美术馆带着“深圳当代艺术家系列”的展览设想向我发出邀请,我就认为这将会是我一次重要的展览。在深圳二十多年了,过去基本上都在商业画廊,或外地的美术馆做展览,能有机会在深圳官方美术馆和公众见面,向大家汇报一下这几年所做的事情,在我看来是有意义的。

深圳这种展览系列还是比较少,可能从文化上,一开始就不是那么自信,商业展览也好,公家展览也好,都靠外地大腕来撑场。坪山美术馆虽然地处偏僻,但作为正式的官方美术馆,他们比较大胆,也很进取,负责人既是局外人,也不是局外人,这种判断力不多见。他们想做一点事情,作为本土艺术家,我们应该要支持。不管怎么样,做过了,也打过了一仗。

ARTDBL:《古岭组画》是为了这个展览创作的吗?

梁铨:我当时考虑着要用什么样的作品来回应,疫情期间,在家的时间比较长,反复思考,想前想后,年纪大了,总想起过往。不如就以过去的一段时间作为母题,伸展一下,试试看。疫情三年里,我也只画了这一组画,总共才十几张,动作很慢。原来从来没有试过这么慢。

ARTDBL:在家时间多了,为什么反而慢,反而少了呢?

梁铨:三年里,气氛都不太对,没有想搞创作的心情。各路的消息都不是很好,朋友的处境也不是很妙,与家人也不能见面,亲戚朋友都不能去探望,不定时地还要去排队做核酸,做了怕是有几百次核酸了吧。你想想看,虽然待在家里,生活规律却是乱了套的。节奏改变了,也没有了从容的心态,心情起起伏伏。

ARTDBL:这批作品的颜色却都很鲜艳,和你描述的状态似乎不太相符。

梁铨:我可以用墨色代替一切,但是黑色解决不了问题。内心总归是要有点希望的,我想绿色是生命的希望。也谈不上生机,时间过去那么久,当时的苦难全都忘掉了,只剩下了美好的回忆。

“梁铨:故岭”展览现场©️坪山美术馆

ARTDBL:展览中除了《古岭组画》之外,也选了一些过去的作品,在作品的选择上和展场的设置上,是怎么考虑的?

梁铨:我家的东西比较乱,在方便的前提下,我选择了一些作品,基本上反映了我从1995年以来,每个阶段的创作状况。每个阶段一两张作品,都反映了当时的一些想法。一路走过来,很多变化都不是突然的,而是循序渐进的。

在展览现场,我主要做了两部分空间搭建。主体装置是根据组画之一《惠明》中的部分内容,请建筑师朋友建模,把平面做成了三度空间。建筑师画的建筑图纸和我的作品有相似之处,有直线,也有圆弧线。建筑师的知识结构加进来后,形成了类似于“鸟瞰图”的效果,浅的颜色凹下来,重的颜色凸起来,有高低、厚薄的变化,是一次很好的尝试。我也参与了搭建的过程,有很多决定是临时的,要求颜色准确、平整,在木质的表面刷颜色和纸上刷颜色是不同的,刷不平的情况下,我就用废旧的木条盖住,就像我的拼贴画一样,所以装置中有很多临时加上去的部分。某个木头没搭好,把它盖住了,某个地方颜色没有刷好,某一条直线没做好,用另外一个方法把它盖住,也是一个创作的过程。

而展厅中地板上的搭建,是用了一些木工丢掉的木头边角料。在展场发现这些木头形状都很漂亮,应该利用起来,请来美术馆的志愿者们,将它们刷上了不同的绿颜色的漆,在展厅里拼成圆圈,作为过渡,将画与主体装置联系起来。

我过往的展览,并没有如此尝试过。上一次在“九层塔:空间与视觉的魔术”系列展览的第五回,我的作品也曾经与建筑师张永和先生有过对话,形成了新的观看角度。坪山美术馆所拥有的建筑知识背景,让我的抽象作品与建筑建立起了联系。在当下,这是一种奢侈的表现形式,坪山美术馆的重视成就了实施的可能性。

老虎与巧克力

ARTDBL:《古岭组画》这套作品,如果是你第一次围绕个人回忆进行的系统创作,疫情期间,是什么让你选择了这一个时间段,而不是别的时间段?

梁铨:以前也画过一些零星作品,比如说《童年的后花园》,这一组回忆是比较系统的。年纪大了的人,回忆是很重要的动力。疫情前,我们认为明天只会更好,往前看,很少往后看。现在如果有人问起我,我会说我现在的理想,是希望明天能像昨天一样。实际上,年纪大了,明天的身体只会更弱,如果还能像昨天一样不是很好吗?

疫情期间,我和老伴一起住,孩子在杭州,三年以来我们都没见过面,只是打电话,他们过来我们过去,都不方便。回忆中的这段关于家庭的经历,也是千山万水,特别有感慨。那个时期,刚建立起新的家庭,然后就被分配到了距家那么远的地方,总有探望的盼望。那时候三四个月走一次,每次都要花上一天的时间。路上虽然没有什么危险,但都是山路,容得下两个人并肩的小道,比较难走,现在这些路已经不在了,开车也只需要二三十分钟就到了。那个时候,如果认识司机,可以坐上一趟到县城的顺风车,再从县城走过去。在当时,开汽车的要比开飞机的神气,大家都要讨好司机,驾驶室里坐着的都是他的亲戚。送他点东西,他让你爬到后面的车背上待着,已经很高兴了。

ARTDBL:展场上,“鸟瞰图”里的狗尾草是当时情景的再现吗?

梁铨:一开始想象得很美好,除了狗尾草,还想种上一层薄薄的麦苗以及其他一些不同的植物,有大叶子,也有小叶子,一部分毛茸茸的麦芽,带来一个具有生长性的“田野”情景。但是因为经验不够,植物也不是那么听话,不是我想叫它们发芽,它们就发芽,效果不那么理想。现在看来不大可能实现了,也给以后的展览留下了空间。

印象中,当时那些路上的确有很多狗尾草,也有特别多的长茅草。当地人说,茅草多的地方容易有老虎出没,当地农民建议我路上要带把雨伞。据说某一次,一个电影放映队经过那些山,一只小老虎冲出来,他们突然撑开雨伞,黑的伞面“呼”一声变大,老虎就给吓得跑掉了。我在当地文化站工作的时候,曾经抓到过一个小老虎,放到笼子里,农民把它放到了文化站,可能因为腿被夹住了,伤势严重,后来死了。听说有人把它给了县里面某些领导,泡虎骨酒,吃虎肉,吃掉了。虎肉热,吃了肉的人几天睡不足觉。

ARTDBL:除了老虎的传说,80里路走9个小时,有过什么奇遇吗?

梁铨:当时什么事都没有,就怕忽然空降什么“特务”。我们在文化站工作的时候,经常有从台湾飘过来的气球,顺风飘到了浙江来。当时一有气球飘来放传单,当地民兵就会集合,拿着枪上山搜山,怕大家“中毒”。据说不但有传单,还有巧克力,我倒没见过,但这根弦始终绑得很紧,就怕碰上了,卷进阶级斗争里去。不怕遇到贼,就怕遇到巧克力。

以剑论禅

ARTDBL:从东西文化、语言的探索,到书写自己的历史和经验,你什么时候从这当中找到自觉意识的?

梁铨:就是一步步走过来,突然哪天顿悟了,觉得这样画更舒服,能流露出更自然的自己,那么就舒服下去吧。

ARTDBL:抽象形式与叙事性的回忆、现实的空间之间的关系,你如何考虑呢?

梁铨:不考虑的,抽象就是抽象,具象就是具象。趣味和氛围倒是考虑过,基本上与具体的事物没有什么联系,做得纯粹点才好。

ARTDBL:你的作品像是一个可以持续运转的世界,无论是在《潇湘八景》这种对东西方语言研究和融合的作品,还是到今天对自我经验的转换,都可以在这个世界里运转。

梁铨:《潇湘八景》受到董源《潇湘图》的影响,那种风雨缥缈、清远空灵的意境让我感动,朦胧的风景状态,没有特定的趣味,正好可以与抽象画结合,我想要通过新的表现方式对传统文化作出致敬。现在回看,总觉得不是那么到位,如果现在再画,可能会更成熟一点。但是也很难说,就像一个朋友说的,你很难保证现在的你正确,还是过去的你正确。

我是否找到了适合于我的可持续发展的路,我也不知道,但是我可以用自己所探索的方式生出无限,所谓“道生一,一生二,二生三,三生万物”,至于这种方式好不好,谁知道呢?目前来讲,我能做到的,就是一点点地延伸可能性。

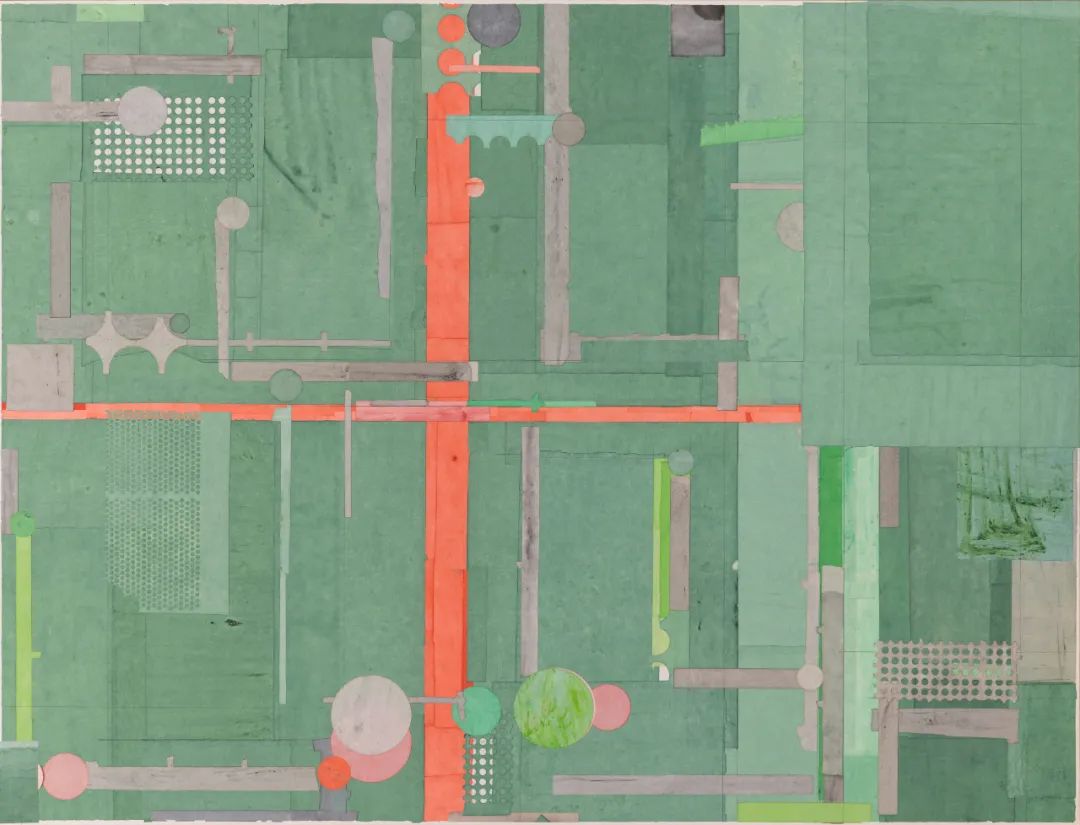

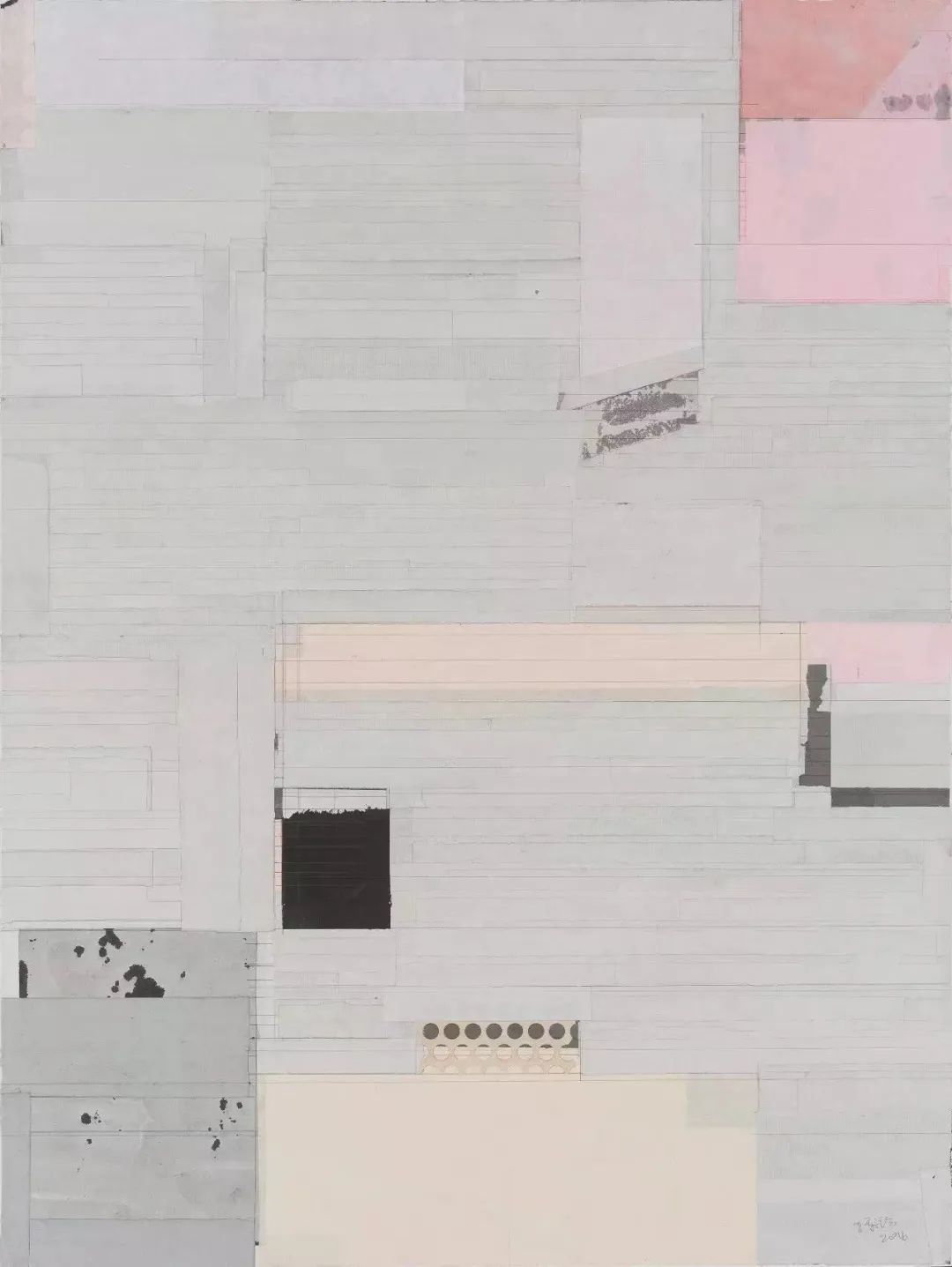

梁铨,《潇湘八景之2016-1》,120×90cm,色、墨、宣纸拼贴,2016年

ARTDBL:在《古岭组画》的创作过程中,有经历过初始到成熟的思考过程吗?

梁铨:过程中也画坏过好几张画,线条和画面的安排、绿颜色的尝试,都经过了几次调试,有时候线条比较杂乱,主体不突出,有时候绿色比较嘈杂,不统一,不断从坏画中吸取教训,才一点点成型。

ARTDBL:最后为什么定调为这种绿色?

梁铨:有朋友说其中有江南的味道,实际上我只是找到了一种绿色,可以有墨色的深浅。有的绿色很平,这种绿色可以多染几遍,有些画面染了一两次,有些部分最多也染了十几次。一层层地染,颜色慢慢会变重,但是也不会很重,再染下去,反而会变灰,因为颜色里有胶。至于染到什么时候,需要掌握一个度,所以不停地在尝试。好在疫情中有大量的时间给你尝试,染了,等它干,再染第二遍,染一张纸起码要三四个小时。染纸也是一个思考的过程。最后,我认为这种绿色比较深邃,有一定的空间,不薄,能产生一定的空间感。

“梁铨:故岭”展览现场©️坪山美术馆

ARTDBL:颜色对你而言意味着什么?

梁铨:我毕竟学过一段时间西画,在西洋绘画里,伦勃朗曾用棕色和黑色来表现空间,而印象派使用彩色,到了塞尚这里,薄薄的空间感也都是靠颜色来表现。在美国的时候,我看过湾区具象运动的很多作品,他们的颜色比较单纯,对比强烈,摆摆在一起却非常舒服。

我这种拼贴的方式,既要表现出丰富性,还想表现空间感,所以我始终在寻找合适的颜色。以前找到过不同的红颜色,这次找到一种绿颜色,既不轻浮,又有一定的空间感。在我这里,东方的水墨和西方的颜色之间相互参考着,谁知道平不平衡呢?只是尽量把画面处理得合理一点,合理也包括了平衡。归根到底,还是与个人的趣味有关。可能有的人很不喜欢这种绿色,就像我到现在都不喜欢紫颜色一样,似乎属于身体上的本能反应。

ARTDBL:你使用的是宣纸,染纸的过程中,考虑过水墨性的问题吗?

梁铨:实际上,我并没有考虑过。材料因为是生宣纸,自然就流露出了水墨的痕迹。生宣纸虽然很不可控,但多刷几遍,纸就变熟了。一条一条、一块一块,不同的形状,而不可控的部分,如果有好效果,我当然喜出望外地保留下来,坏的部分可以再染。可控与不可控之间的把握,与水墨的精神很像,抽象画也是一样。

ARTDBL:纯粹的形式和颜色并不是你要传达的最终信息,你当年的行走,是身体性的,身体的触知性在今天如何转化为精神?

梁铨:我最希望的,是通过抽象的方式,来表现那一路以及那些绿色。其实画画的人,绝对没有深思熟虑的思想,不要把搞创作的人想象得那么伟大,我们只是想到什么就做什么,就是一个艺人,不是思想家,不是哲学家。写文字的人,千万不要过度解读艺术家。如何把一张画画好,以剑论禅,不知道禅,但知道剑。用剑道来理解禅道,用画画的技法来解释这个世界,如果经验和阅历足够的话,也解释得通的。

几天一树,十天一水

ARTDBL:如果说“古岭”是行为和思考的背景,也是浸透着某种精神的环境,你是如何理解这种精神内涵的?

梁铨:只是感叹时间的流逝罢了。老了,75岁了。比起对语言的探索,比起对大文化、大环境的探索,回到自己的内心记忆,会更吸引我,更强烈。原来也做过很多探索,都已经可以告一段落了,家里房子也比较小,做那么多探索,那么多垃圾留给世界也没有必要,剩下的时间,尽量做自己认为完整度好一点的作品。

梁铨,《沙湾(古岭组画)》,160.6×122.8cm,色、墨、宣纸拼贴,2022年

ARTDBL:当时的情景已经不复存在了,在城镇化的进程中,老虎没有了,空降的特务也没有了,巧克力遍地都是了,在当下,你如何让人们去感知和理解一个已经过去了的世界?

梁铨:那就看画。画面里有不同的知识背景,如果画面足够丰富,它会引起另外的联想,是根据观者自身的知识结构引起的联想,如果我能做到这点,就算成功了。所以,我尽量把画面做得完整一点,丰富一点,处理得到位一点,我的目的,就是希望不同年代的人,不同背景的人,都能从中发现自己感兴趣的东西。有的人对色彩感兴趣,有的人对细部或某些线条感兴趣,或者感兴趣于某个背景,某种氛围。抽象艺术给人们的自由感会更多,只要做得到位。就像我们现在看罗斯科的作品,有宗教感的人,能感觉到宗教的力量,或者也有人能从中得到“坐看云起时”的希望,不同的人有不同的理解方式。

我曾经说过,作品在十年之内,人们都会带着新旧的观念来看待,而十年过后,人们就只看画的好与坏,看表现力的到位与否。就像我们现在看卢沉和周思聪的画,不会因为他们的画法比现在的年轻人旧,就否定他们,我们也从来不会认为古画保守老旧而否定它们。

懂绘画的人去看周思聪的作品,也不会只是看她的人物画像不像工农兵,而如何表现人物的手,如何表现衣服的线条,细线后面有粗线,干线后面有湿线,湿的块面和干枯的块面相映成趣,完全能体会到抽象画的美感。在这一点上,抽象和具象都是相通的。在写生的过程中,她的线条像游戏一样,枯笔穿插都是随意的,前面一个手很重,后面一手虚虚的,用笔非常凌厉,我看的时候感受到了笔墨的快感,笔墨宣纸里的“墨分五色”,我都能感受到。但我觉得现在的人画不出来了,即便是画国画人物的人。

ARTDBL:是不是与当代艺术打破了技术走向观念有关呢?

梁铨:当代艺术也不一定都有观念,还是和现代人的浮躁有关。他们那个社会,不知道外面有什么双年展,也不知道有蓬皮杜,只知道自己的老祖宗好在什么地方,就认真地把那种东西表现出来。几天一树,十天一水,安静地追求进步。

我也有过写实主义的时期,体会得到,即使是徐蒋体系下的苏联现实主义、革命主义的表现方式,一些作品也确确实实是下了功夫的。当时的作品能留存到现在,一定是因为在艺术语言和处理方式上下了功夫的。现在好的宏大叙事作品不多,但好的非宏大叙事作品也不多。社会的浮躁,导致作品的深度都不够,有点荒芜的意思,加上装置、影像和多媒体等非绘画因素的冲击,架上绘画只越来越弱。无论是主流的宏大叙事作品,还是画廊机构里的当代艺术作品,要流传下去都不容易的。

ARTDBL:你在深圳画院这么多年,有进行过宏大叙事的创作吗?

梁铨:画院体制里,宏大叙事是一个很大的课题,但深圳属于边缘地带,相对还是比较自由。我画过一张主题画,叫《深南东路》,当时要创作深圳特区,我画了高楼大厦,后来连画都找不到了。我也去过湖南采风,画过湖南农村的情况,其他基本上没参加过。深圳画院还是比较宽松的,在创作上也没有过多地干预,汇报时交抽象画他们也接受的。对于自己的创作探索,这里还是一个相对宽松的边缘环境。

历史不一定公正

ARTDBL:20世纪以来,从“决澜社”致力于“为艺术而艺术”的实验开始,上海就有着较为深厚的抽象艺术传统,在1986年的《说画》一文里,你阐明了个人绘画的“目的”应该是发展“视觉艺术”,和倪贻德等人有相近的主张。你如何理解这其中的传承关系?

梁铨:倪贻德是我老师的老师,新政权拿下杭州国立艺专,倪贻德是军代表,所以在我印象中,倪贻德是革命分子,但他的画又带着日本风格,不是苏派的。我在学生时代并不知道“决澜社”,那时看倪贻德,只觉得他是一个日本风格的油画家,所以我认为当中并没有传承关系。1980年代这么写,主要是从国外回来,我认为这种观念能解决一些问题,因为既然有视觉艺术,就必定有视觉规律,有视觉规律就有规律可循。中国要走向现代化道路,科学是其中重要的因素。当时是追求进步、崇拜科学的环境,认为什么事情只要被纳入科学范畴,就代表了进步,用科学来解释视觉规律,也是一种追求进步的途径。

我也是在1980年代后期,才知道吴大羽这条抽象主义线索,他被国立艺专退回上海,默默无闻,没画什么画。上学的时候知道吴大羽,但不知道他画什么东西,当时吴大羽这条线的老师,全部都靠边站,基本上没话语权,苏派艺术家如日中天。当时作为学生来说,我们也觉得苏派画得好,为什么呢?苏派的画都是洋人,新奇的异国情调,颜色也很新鲜活泼,有从法国回来的老先生,静物画得非常好,但是我们觉得他没有力气。血气方刚的年轻人喜欢强烈的大笔触,有冲击性的东西,都不知道还有倪贻德,也不喜欢一些从日本留学回来的老先生的作品。

ARTDBL:那你带着这种选择的眼光去到美国,当时怎么看待美国的艺术?

梁铨:当时觉得美国的艺术也是不咋地,乱画,只是想去美国看看,也没有钱读美院,想混几年,实在不行,就到美容学校里拿个文凭,回来到亲戚开的美容院里做美容师。趁着中美关系的蜜月状态,申请到了美院的奖学金,才得到了在那里上学的机会。

逐渐地,博物馆看多了,有了一定的视觉经验,知道了所以然,懂得一些规律以后,一点点地扭转过来了,加上苏派的学生在中国没有发展好,学生也没有拿出让我们信服的作品。八五新潮之后,虽然体制主流里还保留着苏派传统,但当代艺术的发展也逐渐多元化。自己在作画的过程中,判断也越来越提高,越来越接近自己的追求。其实,不要非黑即白,也不要“言必称希腊”,西方的视觉艺术发展得比我们成熟,做的探索和研究比我们深入,但是也存在很高的偏见。

我曾经感叹过,罗森伯格在1964年获得威尼斯双年展金狮奖,代表着美国时代的崛起,美国艺术正式走向世界,当时艾格尼丝·马丁还在荒漠里画自己的线条。今天看罗森伯格的画,当然气势也还宏大,很多形象和形式拼接在一起,很暴力,也很生动。相比之下,艾格尼丝就几根线条。在我看来,她那种脱离世间思虑的自由,形而上的思想远远高于当时如日中天的罗森伯格。所以历史不一定是公正的,西方评论界也有看走眼的时候。

活着

ARTDBL:你在生活当中,对很多事情都有自己的看法,包括对政治、对文化、对艺术,这些看法,你想过通过作品来表达吗?

梁铨:艺术家不是政治家,只有一些基本的是非观,我希望我的作品能做到正大光明,给人的感觉并不鬼鬼祟祟、小里小气、小鸡肚肠,能做到就不容易了。

ARTDBL:你觉得艺术家和时代是什么关系呢?

梁铨:艺术家始终是被时代局限的,小有突破,亮一下又暗下去了。跳不出时代的。就像委拉斯贵支这么伟大的艺术家,也要画国王、画宫女一样,画得很好,人家还接受他。

ARTDBL:如果在正常的年代,可能你那时候也不需要走那段路,甚至不需要被分配到文化站,可能还能顺利地上大学,同样如果不是因为这个时代,你也不会和孩子三年都没见上面。在这些环境之下,艺术家最关心的,依然只是审美吗?

梁铨:存在就合理,我承认无能为力。对于我来讲,只能这样。我希望政治清明,但微信都被封掉了,当时就不准备要微信了,但是不行,疫情期间没有微信,门都出不了,后来,一位好朋友还买了一部新的手机给我,让我重新申请微信。

我年轻的时候,老人和年轻人的知识结构基本上是一样的,电脑时代完全不一样了,互联网上的东西,全都是为年轻人服务的,对老人是不友好的。老人很麻烦,要不断地学习,或者请教年轻人。到老了才知道,时代的发展,是顾不上老人的。老人要吃药,所有的药盒子,字都小得一塌糊涂,每次还要准备放大镜,去研究说明书。你们年轻人不知道,我们到服装店买衣服,售货员从来都不理的,因为老人不消费。到一个稍微好一点的饭店,因为吃不了龙虾鲍鱼,我点菜都是从后面往前点,想点两个素菜,服务员的脸马上就拉下来了。可能因为我比较敏感,已经很习惯了,没必要每一件事情都很愤怒。

不像文学家,可以将时代记录下来,甚至敏感于表现自己的内心,艺术家经过层层筛选以后,最后也许都只回到了审美上面。要感谢文学家,在文艺界,作协是部级单位,美协只是局级单位。政府也看重作家,大家都尊重,他们一支笔是可以写历史的,画画的人不过三教九流罢了。

ARTDBL:如此,艺术家怎么样排解时代的压力、个人的敏感呢?

梁铨:学苏东坡,这么备受打击,照样过日子,还研制东坡肉。苏东坡其实不得了,这个人应该是人精,充满了创造力,有大江东去的气势,到了最后,“莫听穿林打叶声”,“也无风雨也无晴”。艺术家最终回应的,还是自己内心的思考。思考了就是抵抗了。西方人觉得中国知识分子是犬儒主义,洁身自好,没办法。

ARTDBL:你如何看待当下的时代,和你青年时期的那个时代呢?

梁铨:在我看来,思维方式还是一样的,但现在毕竟自由多了一点点,物质条件不一样,经济基础不一样。文革期间,我们附中学生什么也不懂,只看见大学生在斗。到了文化馆,也没有参与派系,相对中立,于是他们派我和一位工人一起,到青海一个劳改农场去调查某个人,那个人和文化馆的某个干部是好朋友,都是温州人,因为开了一个严重的玩笑,被抓起来关到了青海,我们调查的目的,是查清楚他和文化馆的副馆长有没有反动勾结。

我从西宁坐了三天汽车,到了格尔木下面一个劳改农场,路上三天,第一天晚上在茶卡盐湖边上睡了一个晚上,四周荒芜一片,晚上,圆圆的盐湖像一面镜子一样发亮,全是盐,我想去看,走了半天还没走到,他们马上把我追过来,说狼很多,我回去了。

到了劳改农场,去找这个人,叫他交代。一个温州小青年,穿着一件棉袄站在门口说:“报告,我到了。”农场管理人员叫进来,他才进来。我们问了情况,他交代了以后,我们让他按个手印,我印象很深刻,他的手指按下去,就一团红颜色,没有指纹。我叫他再按一个,还是红的。我觉得怎么这样子,是不是在玩花招,拿起他的手一看,十个手指头,都是血肉模糊的。他们在劳改农场里,是用手刨地的,一个小青年,手上全是皮,全是老茧,没有指纹。我看着五味杂陈。后来四人帮倒台,他们又放回来了,但是已经过去了七八年,就是因为讲了一两句话。四人帮绝对是无情的。

ARTDBL:如果说你的作品在这个阶段回归了自我意识,那么这个路途,这种经历,会出现在你的作品当中吗?

梁铨:不会的,太苦难了。年轻的时候想过,后来想想,没办法。这种苦难,这种经历,想想很伤心的,我们还是事外人,但是他就讲了几句话,这一辈子就没有了。每个时代都有一大批无辜的牺牲者,所以中国人到最后发现,活着才是最重要的,余华写《活着》是有道理的。

艺术是曾经的美好

ARTDBL:你画了一辈子画,做了一辈子艺术,艺术对你来说是什么?

梁铨:是一种生活方式,年轻时误打误撞走了这条路,就在这条路上一直走下去了,发现了其中微妙的地方,也被它所吸引,成了生活的很重要一部分,就变成浑然一体了。就像齐白石,不让一天闲过,每天要画画,如果今天不画画,就感觉好像没做事情,浪费了一天时间。

其实没浪费,可以做其他的事情,享受生活,很多艺术家认为生命不用在专业上,就是浪费。我原来也是这样想的,不过现在年纪大了,经过疫情,已经没有这种想法了,不画画也是生活,也很美妙,为什么一定要画画呢?

ARTDBL:你已经很久没画画了吗?

梁铨:是的,快有大半年了。

ARTDBL:那么在这个阶段,你觉得艺术是什么呢?

梁铨:艺术是我曾经相遇过的美好的东西。谁知道以后会怎么样呢?75岁的人,人生有限,面对的问题都和年轻人不一样。我们面对的东西,都是某个人去世了,某个老师走了,某个人生病了。年轻人的话,某个人找到好工作了,某个人出了一本书了,完全是两个境界,心态不一样了。

就像现在我去旅游,路程走了一半,发现药没有了,还得转头回来配。所以,趁着年轻要多做点事情,老了很麻烦。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号打边炉ARTDBL ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。