- 0

- 0

- 0

分享

- 管怀宾:翻台

-

2023-06-21

受访:管怀宾

采访及撰文:卢奕杉 王君

管怀宾总是在场。作为艺术家,曲径通幽处是他的园语,光怪陆离中有他的遐思;作为教师,他是开拓者、参与者,从创作到教学的现场,他都身处其中。

当代艺术创作与教学的参照系并非完全相同,以管怀宾为原点,却可以生发出一个相对完整的场域。

我们想要厘清当代艺术中盘根错节的问题,他是一种“解”。他并非仅仅为当代艺术注入了某种力量,更多的是提供了某种尺度。

或许是艺术史的缝隙中触发灵感,又或许是参悟了艺术与人的终极命题,及席,他在斯。

六月的杭州闷热无比,一个夏日炎炎的午后,我们在管怀宾工作室里进行了一场长达三小时的对话。说是工作室,实际上是一个杂糅了创作、办公及居住的多功能空间,一道连廊将创作与生活的空间简单相隔,连廊上摆满了一系列小品以及以往展览的海报,整个空间杂糅着传统意境与现代设计。

我们怀揣着紧张敲响了管怀宾工作室的门,他端出提前冰镇的大西瓜,甘甜的果肉消解了我们的暑气,也消除了我们的忐忑。进入正题后,对于我们的提问,他都以清晰的条理与丰饶的知识给予解答,手里的烟熄了又点,点了又熄。

毕业季,又有一批科班出身的艺术家即将“出道”,从同侪到同行或是同行之人,大家似乎都面临艺术与个人立场的选择问题。或许,在这样的一个时节,我们的这场对话发生得正当此时。

管怀宾正在筹备苏州金鸡湖美术馆的个展©摄影:卢奕杉

点石成金

ARTDBL:当前正值毕业季,虽然你已经退休了,但也还在中国美术学院跨媒体艺术学院带硕、博研究生。你从教这么多年,我们想知道,你希望经过学院的培养,最终走出去的是怎样的学生?

管怀宾:我认为老师跟学生的关系,尤其在艺术作品的创作上,还是尽量不要太同质化。每个人还是要有自己的一种创造。因为年轻一辈也好,我们自己在做的事情也好,也总是想在当代已经成熟的艺术机制当中找到一些自己的立足点,找到自己的象限。

我不太愿意太多地把我个人的经验作为一种方法论,介入到我的教学。我跟学生更多的还是一个多方位的交流。作为师友关系,聊艺术与生活的种种事象;作为一个同道者,很多的场合,不是一个简单的知识性传播,而是有互动的交流,中间有随意的调侃,也有严肃的话题。大家共同来找一些各自有趣的问题,彼此讨论和批评,这种互动过程形成了一些有批评性质的、有针对性的交流。无论是不是师生,这都是十分重要的,这种交流也让我在他们的自由与热情中获得一面镜子,不时地提醒、对照自己。

ARTDBL:培养目标和最后的现实之间是怎样的状态?

管怀宾:艺术家半为天生、半为后天造化,培养也不只是艺术院校的培养,它还需要一个社会的大课堂或者现实大课堂的炼造。就像高校都有实验室,也不是说实验室出来的就一定成为科学家。我们在教室里面讨论艺术史的进程与细节,但所有被我们谈论的东西,某种意义上看都是过去时。

就像我前两天在南京的一次评审中谈到未来媒体艺术概念的时说:尽管我们比今天年轻的学生早走上这段路程,但实际上我们都共同处在今天、当下与未来的节点上。至于未来,一切虽然未知,却可能一触即发。我们其实都面临着如何将传统与过往的经典活化到未来的困惑。在这里,我们既是一个搬运工,也是一个魔术师,历史与经典需要延展到未来,同时它需要重构与创造,才能够就魔术师那样点石成金。

所有艺术史的经纬也是建立在已有的坐标上,问题在于你能否将它往前延展,一点点的推动,也就显示了你的创造性。当然,对于今天的艺术家而言,对媒介的敏感,对媒介能否精准、恰当地运用到你的创作系统也很重要。媒介的更新很快,重要的可能还是你搬运的这个东西,是否具有穿越时间的意义,尤其是将它唤醒、点石成金的意识。

翻台

ARTDBL:面对媒介的瞬息万变,怎么样运用这些媒介与技术去进行表达,会是今天的艺术家都要去面临的挑战吗?在这个当中,边界和尺度又应当如何拿捏?

管怀宾:边界是有的,尺度也是有的。但是所谓的边界和尺度也不是通过数据化或者标准化来谈论的。我记得一年前有一次在千岛湖与高世名院长谈起AI,在我看来AI在技术层面的发展与应用已远远超出了我们教育的现场,学校现在所能引入的技术还是滞后于它在行业当中的广泛应用,这个现象我们必须要看到;另外我们也需要在人工智能与人的思想意识以及人脑观念创造的能动性这个层面加以思考。这样,我们才能够从艺术角度去介入AI领域并回应相关的问题。

跨媒体艺术学院对于AI的研究,还是基于媒体艺术和当代艺术的发展这两个脉络,它与其它领域的研究,甚至与美院创新设计学院那种具有社会性、应用性的探索,也是有差异的。

ARTDBL:所以在你看来,当下AI发展已经超出了学院的一个教学范围,那么学院原有的教学体系是否还适用?

管怀宾:学院教育总是有它相对稳定的内容和体系,任何新生事物都需要经过学理讨论与时间检验再纳入教学。像跨媒体艺术学院,它的几个系:实验艺术系、媒介展演系、开放媒体系还有自由艺术工作室,虽然多多少少都在不同程度和视角上涉及这个领域,但其针对性也在不断地调整,这个调整既是跟AI技术本身的发展相关,也与专业立场有关,基于专业立场的需求,我们需要在教学中自然地将它引入到一个特定的界面,以完成你所展开的艺术创造任务。

这次开放媒体系部分与AI相关的毕业作品也体现了这一点,AI的界面有可能位于艺术专业领域之外。学院的意义不仅仅在于将其成果导入教学,同时也在于将其探索过程有机地融入到教学内容之中。

ARTDBL:新技术的不断涌现,使得很多人都有媒介焦虑和危机感,很担心游戏规则被颠覆和改写了,自己被甩到另外一个时空。你会有这种焦虑和危机吗?

管怀宾:这几年大家都在谈论艺术与科技、科技艺术,现在教育部也在部分艺术院学校设立了相关学科。最初“艺术与科技”是在设计学科,后来又新批了“科技艺术”,放在美术学科,在我看来这两种做法其实都是有问题的。首先它涉及培养对象与人才目标这两个问题;其次就是学科本身的内涵领会与人才配置;再则就是实施与场域的支撑。其实很多院校也是跟风申报,并没有实质性的面对问题,很多基础条件的缺乏并没有得到解决。在我看来,这种简单的混搭拼凑很难修成正果,真正的艺术与科技能够有效融合的东西,不一定产生于这两个学科,而可能是墙外开花。艺术界其实早有这样的案例,像马修·巴尼就是一个很好的例子,他本身是学医学的背景。再说,我们这一波五六十年代出生的艺术家,当初从事当代艺术也不是因为有当代艺术这个学科,而是在各种知识碰撞、个体与现实的矛盾碰撞中,最后选择了这个领域。这有一个好处,就是它是一种自我的跨越,而不是建立在自己学科背景上探索出来的结果。

我个人现在在做装置与之前的绘画,虽然媒介发生了变化,但实际上观念与诉求是相关的,潜在的要求也是一致的。还有我们艺术领域所能探讨的新的媒介技术,或者我们今天在课堂当中讨论的很多东西,都存在一定的滞后性。所以我们不能很简单地幻想换了一种新的媒介就能产生出新艺术,支撑它的还是观念,或者说只有新的思想才可能将它带到前沿。现在的技术媒介,本身三、五年翻滚就是一个界面,与媒介的翻台相比,艺术的翻台太过缓慢了,其问题仍然在于观念的觉悟。

活水

ARTBDL:你一直反对资本过早介入到创作当中,但似乎当代艺术的发展成熟程度,就体现在了艺术与资本的自洽与默契关系上。这个当中的悖论,我们如何面对?

管怀宾:艺术市场的发展与艺术作品的生成机制,其实是两个层面的东西,它的针对性也不太一样,所以说多数艺术家包括一些在商业上表现很好的艺术家,并没有在创作过程考虑到太多的大众需求,后来恰恰是市场需要这样的东西,就把它推到了一定程度。

还有另外一个问题是,对于年轻人的关注,尤其是艺术市场上,有些许拔苗助长的现象。至少有这样一个问题,它造成了很多的学生,甚至连他们的毕业展都有一点像艺博会。当然有一些学生提前进入市场,也未必就是坏事,但需要看到的是,博览会的绘画跟我们在课堂上讨论的绘画,或者在工作室的实验性绘画是有很大差异的,问题是现在有一种趋同化的倾向,其实博览会所形成的美学和流通的范式,对年轻艺术家的影响还是很大的。

ARTDBL:你怎么在教育工作当中,考量和面对博览会背后的资本力量?

管怀宾:在我看来,学生的选择是他们的自由,这跟我个人的立场没有关系。我甚至认为早点参与进去也不是坏事,我们强调社会性介入,艺术市场本身也是社会的一部分。因为这潭水已经在那里了,不管它是浑的还是清的,对于年轻艺术家来说,参与一下、探一下深浅或许是有必要的,艺术的快乐与疼感往往也由此而来。

ARTDBL:你怎么看艺术与资本的自洽,这个当中其实有很多悖论。

管怀宾:这个问题要回到新千年的前后,当时,当代艺术的很多问题在中国开始有所觉醒,或者说,开始有一些实质性研究或系统性梳理的需求。但由于宏观经济的发展势头太快,导致这摊事情并没有获得深入的回应,很快市场的泡沫就开始浮现。所以不论国际艺术资本的介入,还是国内艺术资本的进场,客观上对中国当代艺术产生了很大的影响。当然艺术也变得不那么浮悬地进入大众的视野。

另一个问题,它形成了几种完全不同的趋向与参照系。部分原来在自己艺术轨迹上拓展的艺术家,比方说一些经历过八五新潮的艺术家,他们既坚守自己的东西,也与艺术资本的发展形成相对的良性循环;当然很快也出现投其所好的既得利益者,等等。虽说当代艺术发展到一定的程度与资本的自洽,是一个必然,但能否回到艺术自身创作自身的逻辑,这是件难事。总的来说,艺术与资本的生态发展需要我们加以清醒地看待和对持。

出口

ARTDBL:美院不仅培养艺术家,我认为还在培养独立的人。在你看来美育和育人之间是怎样的关系?

管怀宾:我认为美育和育人这两个问题,尤其就中国的教育体系来说,不是美术学院四年能够解决的,它涉及早期的基础教育、家庭教育与社会教育,而我们往往会不太在意它的前端或它后面可能再继续接受的某种教育。

实际上,教育有很多的内容,它可能是一个终身的命题,比如说像我现在这样,我不再需要学校形式的教育了,但我仍然时时面对着教育的问题,有时候这种教育已成为一种自我教育或者说社会教育,比方说面对疫情时的思考。有时新的技术媒介与艺术观念也在给我教育,艺术家总是需要在不断地洗礼与矛盾中,找到对自己创作有推进的动力源。

ARTDBL:那么艺术和人,谁更终极?

管怀宾:我认为艺术与人是一个共同终极、是共存亡的关系,很难想象没有人的艺术,如何去分析评判。是人创造了艺术,它们共同穿越过往的历史,交会当下并面向未来。

如果说艺术死亡,那意味着人的死亡、人的精神死亡。之前就有艺术终极论这个说法,在我看来,最终还是在于人的潜能和意志,思想的潜能也好,行动的潜能也好,关键是看它们能不能推动社会发展并滋养人的心性。

ARTDBL:在你看来,教育的失败会表现在哪些方面?

管怀宾:教育成功和失败,就在于人的问题,能出人就是成功的,不能出人就是失败的,这是一个很简单的道理。

我们现行的教育比以前更细化,像我们那个年代,每年全国艺术院校招生人数有限,大家分属不同的专业方向也有多样的社会需求,相对来说那个时候社会的需求和今天是完全不一样的。今天的招生人数是从前的数十倍,失败和成功这个东西就很难说了。从艺术教育的现场来说,就看你培养人的质量,当然不只是他毕业创作做得好坏,而是看其综合能力;看这个人进入社会的反应,能不能有所反响、有所建树,如果有反响的人多了,我认为教育就成功了。

这里的判断是多维度的,他可能今天是学跨媒体艺术或者学绘画的,但是未来的日子他在其它非艺术领域有所建树,照样是一种教育的成功。教育的成功除了当时给他技术与知识,也给了他判断意识和观念思想,思想总是能让他走近前沿。问题意识也好,思想意识也好,判断意识也好,这些东西无疑能够伴随他走得更远的。

人们衡量某个学校肯定是看它的校友和过往的毕业生,是不是能在社会的各行各业挑起大梁。我们不能狭隘地来判断,不能用当代艺术唯一的价值观来判断我们教育的成败,因为社会中还有很多别的领域。我们要培养艺术家与媒介创作者,但是它不是唯一的出口,重要的是看他在社会与人群中的建树。

窗

ARTDBL:国美的毕业生展走出校园,在城市这个场域呈现,面对的是无边的观众群体。很多时候我们会认为艺术由此走向了“大众”。你所理解的“大众”是谁?今天的当代艺术,所要面对的是怎样的“大众”?

管怀宾:在我看来艺术家的作品,不管是什么样的媒介或形式,它与大众的关系,实际上,是你开设一扇窗还是几扇窗的问题。你能给观众一个意念,还是激发多重的想象,这是一个艺术家的技巧,也是他必须要面对的现实。如果你只是一扇窗,有可能观众就以一扇窗的方式来领会你,倘若有更多扇窗,自然会从不同的窗和不同的视角来阅读你。

当代艺术作品的形式与媒介语言是复杂的,他者的观看视角也比较复杂,就像绘画作品从画室里面搬到展厅,它的形质、观看的视角相对稳定,即便如此,人们在那里依然能获得不同的想象。

这还不是一个简单审美活动的问题,好的作品,它与公众还会建构一种牵连与回响,即便是瞬间获得的感受,也能让你久久回味。对艺术家而言,首要的还是将自己的东西表述清楚,一句话也好,一百句话也行,重要的是清楚自己的初衷。今天的审美其实是混乱的,是参差不齐的,而艺术创造又是很个人的事情,如果你一味地迎合市场与大众的趣味,势必丧失艺术家的基本立场。

我们今天在欣赏当代艺术作品的时,常常会混淆这种立场,创造的立场和观者的立场需要从两个维度经由作品而得到交互与对话。艺术创作,它不全是公共项目,多数的艺术创造,其实是一段艰难而愉悦的过程。我个人更相信艺术创造的内在逻辑,而不会将观众的趣味作为一个尺度,提早进入自己的创作过程。

ARTDBL:所以艺术创作与“审美”两者要保持相对的独立性?

管怀宾:当然。这个“美”是建立在观念和形式语言的参照系上的,而不是一味地“审美”。今天的社会,每个人对美的理解是截然不同的,我们不能把“审美”这个概念简单地带入我们的创作与言谈之中。

我自己曾经说过“我的作品基本上从很早的时候就已经疏离了'美'这个概念”。因为当代艺术是基于一种社会性思考,从而生发出某种观念语言,这个观念语言有针对上下文关系的发问或自我命题,基于这样的前提,去寻找恰当的形式语言来呈现思想,这是关键,也是艺术的本质。

ARTDBL:比如你之前的作品《塔园》《疲软的审美》,我们能感受到一种疏离的美感,这种美感,是你去营造吗?

管怀宾:我不追求美感,也没有那种刻意去疏离什么美感,因为美感每个人都有不同的理解与尺度。我们现在常常会把审美、美感或者美这些概念混淆一起,它们的层次其实是不一样的,它的背后涉及思想的深度,涉及到观念与形式语言最终融合的程度,它应当是环环相扣并符合创作的内在逻辑。

对于我来说,创作的逻辑关系更为重要,远比所谓的美感更重要。

ARTDBL:在你的艺术道路中,有很多次自我变革和实验的过程,你这种自我革新的动力是什么?

管怀宾:就是不断地去修正自己完善自己。人说心有多大,愿望有多大,你就能走多远。这个不去说它,主要还是看你的好奇心有多远,这个更自在、更能动一些。

你自己觉得某种经验与惯性开始僵化,或者说开始影响自己思考的时候,就可能会选择放弃,或者说把它暂时停下来。我希望找到某种更加精准的语言方式,来表达自己的观念和思想。

立场与态度

ARTDBL:你觉得你这个阶段已经完善到百分之多少?

管怀宾:这个问题不好量化,也就没有办法量化,人都是在这种矛盾当中走到今天,能让你还有激情做创作,是你对自己有一种不满足或者说希望不断去破解的愿望,很多的场合针对自己还是第一动因。

很多的艺术家都是带着种种遗憾进入坟墓的,我想我也会是一样的。至少在我有生之年当中,我还有这样的矛盾或纠结,还拥存破解这种矛盾的冲动,我认为这都是可取的东西,都是一种来激发你能量的东西。

大多数场合艺术家总是带着遗憾,我们看艺术史,即便像杜尚那样的人,能没有遗憾吗?我们今天讨论这种遗憾,实际上还是在讨论我们自己的困惑,自己的纠结与放不下的东西。这或许也是艺术让人着迷的地方。

ARTDBL:你通过你的艺术语言去表达你在社会中的一个立场与态度,其实它是一种间接的表达方式,然后你又返回来做这个梳理,这是否又间接地反哺到了你的艺术?

管怀宾:我的情况应该说还是直接的,实际上每个艺术家都面临如何以自己的专业逻辑与修辞手段来呈现个人的立思考与思想。艺术家无时无刻不在呈现你与社会的角度、与人群的关系,个人的创作、课堂教学和日常对话,都在展示这种思想。

我的创作不喜欢那种直白的说教,基本上是在艺术史脉络和形式语言的推进下进行的,有鲜明的,也有隐喻的,有时甚至是形而上的,主要看场合,总体反映了我与社会现实的关系,以及我在社会与人群中的立场和态度。

ARTDBL:这是否是一种在场?

管怀宾:关于“在场”的话题,我其实不太多想。对我来说,2004年回国之后与我在日本期间有着很大的差异。日本的十年,实际上与主流文化和过往的经验是存在一个距离上的时差,更多的是一种回望和遥望;而回国后的一切都身在其中,很多方面让你敏感,你在局内种种经由的感受与体验,包括你的艺术行动都构成一种当下感知的来源。

ARTDBL:年初你在打边炉的年度计划中说,“希望在这个时代与社会中,能把自己完整起来,以真面目为人处世,自然而然,不苟且、不做作。”你的计划推进到了几分?

管怀宾:像我到了这个年龄、这种状态,很多的事情不愿意被外部安排的,而是自己去安排自己的每一步工作。尤其是现在我从学校行政管理的岗位上退出来,日常的工作主要就是围绕着自己的创作,我希望重新审视并推进自己的创作与生活。

说到苟且与不苟且,在我们今天的社会,或者说我们这几代人过往的历程,苟且的东西实在太多了,所以说在今天,立场与态度尤为珍贵。无论作为一个教师还是知识分子,或者作为一个艺术家,你还是需要拥有一些自己鲜活与明确的东西,那些能够看到自己的东西。如果失去这份差异性的存在,艺术家的个体立场与态度又何从谈起呢。

我不是一个政治家或者社会运动家,作为一个艺术家,我对社会的表述需要转换成一种技术语言,也就是一种艺术创作的语言。通过艺术,我表达自己,同时也完善自己。

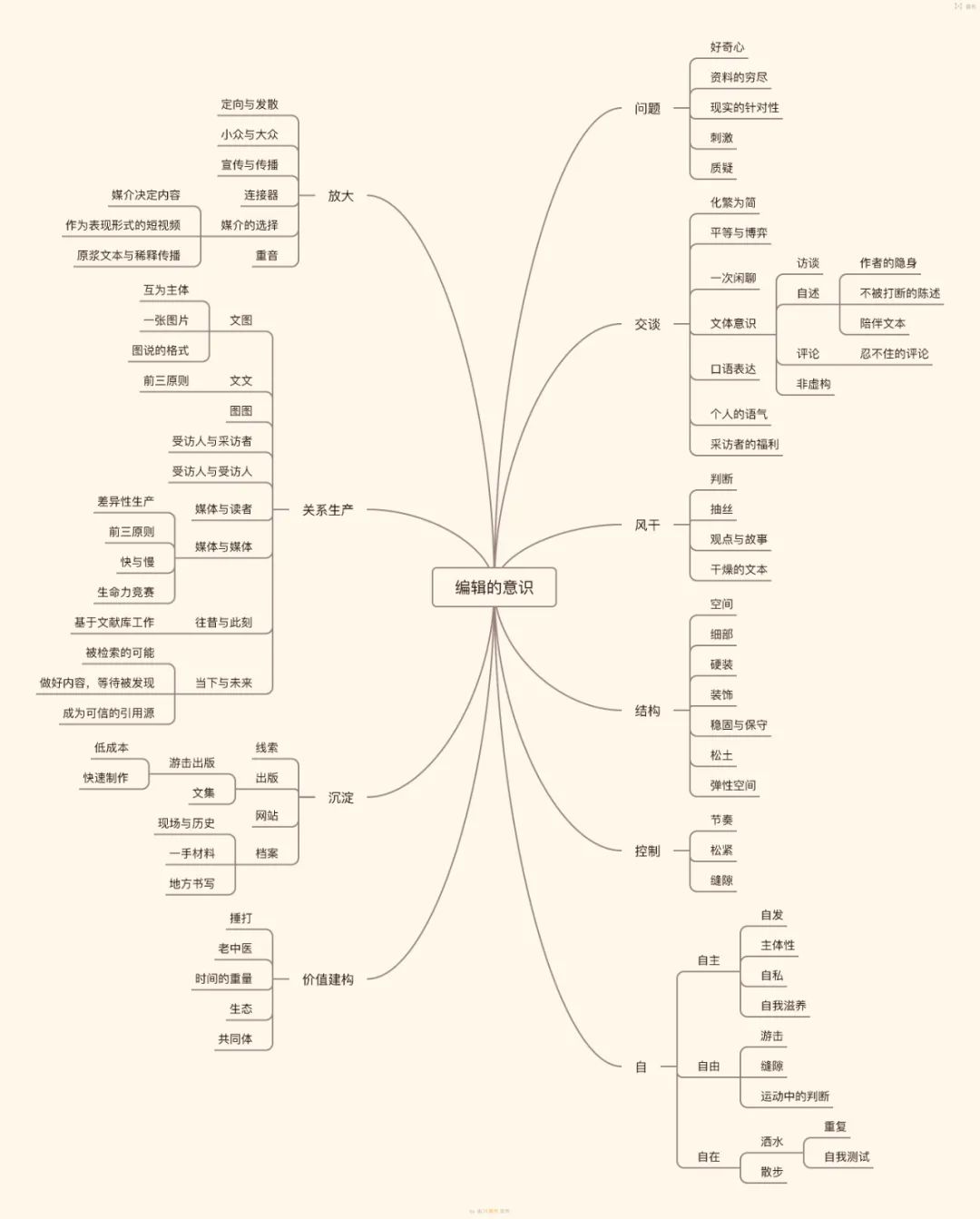

编辑与出版工作坊是中国美术学院艺术管理与教育学院自2021年起开设的一门课程,在大三阶段讲授,连续两周进行。课程的发起人为中国美术学院艺术管理系主任王犁、副主任刘潇,打边炉创办人、主编钟刚受邀连续三年主持该课程。

“编辑与出版工作坊”强调做与学,在真题真做中,理解与体味“何为编辑”与“编辑为何”。工作坊既投身实践的现场,同时对现场进行观察、风干和反思,并通过一种延展的“编辑观”,在公共传播的语境之中形塑更具韧劲与生命力的表达。工作坊的核心不仅仅是对编辑方法的习得,而是培养和唤醒一种自省的、独立的、开放的编辑意识。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号打边炉ARTDBL ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。