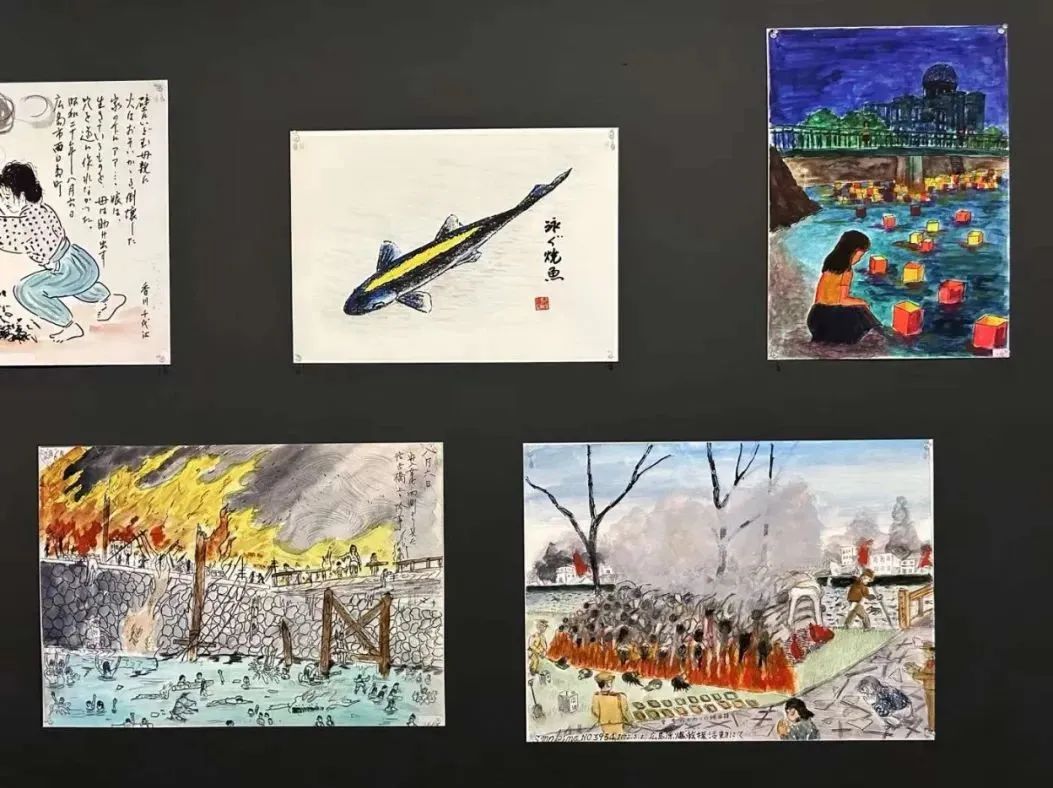

博物馆的观众(受访人供图)

2020年的“永远有多远”,是我们第一次关注到许潇笑。当时的她还在杭州工艺美术博物馆,她联合中国美术学院跨媒体艺术学院的宋振熙一起,以双策展人的身份,在2018年“女神的装备”后举办的第二次“博物馆@当代艺术跨界系列”展览。

与当代艺术的跨界,无疑是一个博物馆向年轻感、向当下人群靠近的尝试。许潇笑似乎一直在探索这种“摆脱传统的博物馆策展模式”,这三年里,身份转变为杭州博物馆副馆长的她,实验过无逻辑策展“粮道山18号计划”,也试行过文字量极其庞大的“行在山水间——南宋视野下的杭州临安城”。许潇笑就是这样进入了更多人的视野。

从杭州工艺美术博物馆到杭州博物馆,在体制内做一个策展人,究竟有多少施展空间,为什么做出这些选择,又有怎样的思考?面对命题,面对博物馆和观众,从思想到内容,到器物,再到空间,对话中,她给出了不一样的答案。

而在采访接近尾声时,我们还准备了一个小小的反问环节。无论是作为学生、观众,还是采访人,我们还好奇许潇笑会想从我们身上知道什么。下面是她抛出的问题:

基于艺术学院的学生、将来可能进入博物馆工作的从业者和常看展览的观众这三种身份,我们给出了不同个体的不同反馈。或许不会有直接影响,但正如她在受采时说,至少可以对观众的不均质问题更关注,也能听到不同的声音,进而再去思考策展理念跟观众之间的传达,到底有百分之多少能够传达得到。

ARTDBL:你们团队所呈现的策展节奏基本是每年一个,那么到目前为止关于策展的工作方法,有没有系统的总结和规范?

许潇笑:来到杭州博物馆以后,我做的第一件事就是对整个基本陈列和临时展览的顶层设计,再思考这几个系列与杭州博物馆的文化阐释有什么关系。虽然我们无法在一个展览里照顾所有人的倾向,但只有这样,不同的展览在一个博物馆里作为社会的形象或者是品牌文化形象才是丰富的、饱满的、持续的。因此,基本陈列经常会做局部的调整和重新策划,甚至把它当成一个小展览来做。关于临展,其实国外或国内一些更加大型的博物馆筹备一个展览都需要两到三年的时间,而我们如此紧张的策展节奏,还是会留下一些遗憾。在整体框架的规划之下,从思想,到内容,到器物,再到空间,有一点我是会始终考虑的,即一个展览的延宕效应和对于杭博展陈的反哺。ARTDBL:你是如何运用不同媒介去做展览的,不同的媒介和策展有何种关联?

许潇笑:我们线上传播、对外宣传,尽量会用全媒体方式。比如宣传片或者短视频,都会作为展览的不同媒介。如果讲到这些与策展的关系,一般展览会有几种不同媒介产生。至少这几年,我就会有意识地考虑到:所有的这些媒介,包括宣传折页、图录,不是把展览文本或者是展品清单作为解读的对象,而是回到这个展览主题,这是我们在有意识地策划时背后的考虑。特别是出版物,比如临安城图录,其实和展览结构不一样。因为临安城作为展览,观众是行走在一个给定的空间中,去形成对展览故事的一个框架性认识,并没有那么大的“随意性”。但图录不同,与展厅完全不同的“尺度感”以及“掌控感”,例如书是翻着看的,再加上出版物作为一个研究成果,它会长期留存。所以我们对展览框架和内容重新梳理一遍、有意识地让图录与展览有所不同,这就是考虑到不同媒介对同一个主题和同一组内容的编排。策展最核心的一组观念就是“选择”和“编排”,对于不同媒介和策展之间的关联也是对这组观念的一种表现。ARTDBL:你是如何诞生“粮道山18号计划”中无逻辑的叙事方式并付诸实践的,这样的尝试给你带来怎样的思考?许潇笑:粮道山这个“另类”的展览计划主要是源于主题选择。在杭博建馆二十周年之际,以自己的馆藏为主,同时也需要有一定的“吸睛”。一个博物馆最有标志性的就是馆藏“精品”(文物价值意义上的),那么用何种逻辑来串联一个博物馆的收藏?其实大家可以发现,从文物意义上来说,它是一个很封闭的意义之网,每一件藏品都有其来源和本身的艺术价值、历史内涵等,如果它们要在一个展览中呈现,要把每一件器物的完整意义都打破。但是,碎片化叙事是将每一件藏品都作为独一无二的故事。从历史哲学的逻辑看,每一个收藏都既可以指向个体、也可以是一个群体。许潇笑:是的,在阐述这个概念时,我采用了线上线下打通的方式。希望每一个走进杭州博物馆的观众都可以自己选出几件藏品生成自己的一套叙事,这就是一个面向未来的博物馆,其用文物展示二十年来的历程。所以对于“粮道山18号计划”而言,展览现场不是最重要的(或者说不是目的),而是这个作为项目的整体(包括展厅、线上游戏、系列访谈影像、出版物、公共艺术装置)。例如线上的“人人都是策展人”小程序先于实体展览发布,展陈空间更希望能展示出杭州博物馆面向未来的全新态度。我想,如果在“粮道山计划”里,我作为策展人退到最后,将前面的舞台交给观众,能够做出怎样的尝试?这也是我对“为了什么而做展览”的思考:作为策展来讲,展览本身绝对不是终极目标,展览永远只是一种方法;博物馆也永远只是方法,博物馆不是目标,只有人才是目标。ARTDBL:这样的策展方式目前在博物馆里还是比较少的,它给你带来了怎样的经验?许潇笑:要说经验,我觉得我个人对于观众的理解更加清晰了。现在观众群体的分化和差异带来的不均质性极大,包括观众的升维,有一些观众其实会对于展览立意有更高要求,在这种不均质的情况下,你的策展理念到底能有百分之多少传达得到观众层面,是从策展起始就要反复给自己的问题。还有,关于策展编辑,它可以成为一种研究对象,或者是一种学理方法,我觉得就是在这里体现。它是一种思维方式方法,并不是事务型,不是说这个展览要怎么做,要怎么设计,我用这个展柜还是另一个展柜,也不是说我和艺术家的合同怎么签,等等,这些都是操作层面。它(策展编辑)不是技术型、事务型的,真正的策展研究有点像不同媒介的编辑。ARTDBL:策展时,历史学与当代艺术的碰撞对你有何影响?许潇笑:在历史文物和当代艺术作品联合策展的沟通过程中,我发现两个学科系统的思维方式和处理对象是完全不一样的。当代艺术的研究问题意识非常强烈,这个导向决定了很多学理。而传统历史学都是结论式的,以知道答案为终极目标。我意识到原来处理策展逻辑还有这种思考问题的方式。在跟艺术家的沟通工作的过程中,我个人所不习惯的、不逻辑闭环的、充满不确定性的方式和方法不一定是负面的或正面的,而是会有更多的可能性,能够为展览注入更多活力。ARTDBL:你会如何理解博物馆这一文化空间进行文化知识生产并输出?许潇笑:其实我以前在某种程度上还是把博物馆作为一个知识权威,会用“输出”来表明展示目的。虽然那个时候也会说新博物馆学要改变知识权威,但我现在会认为这是一种生产过程,不是目的。现在的目的在于人和人之间的理解。这个相互理解在于两重关系,一个是自我和他者,内和外;还有就是对自身、自我的理解,我会更从这个点去出发,这种理解不是知识性理解,更偏向于社会文化层面的身份认同,或者是一个群体的“共通感”。我不想说“共识”,以前我会经常用“共识”这个词,但随着人生经验的增长,我觉得“共识”这件事情是“理想国”。我们不能把“共识”说多了就认为它是可以或者说应该、必须达到的“现实”。它是“航行的灯塔”,是达不到的理想。就是因为没有办法达成这个“理想的共识”,所以我们才要做很多事情,很多事情才有意义和价值。许潇笑:博物馆作为文化机构,它有两个方面。它当然会有历史、文化、艺术这些内涵,但同时它是一个社会机构,它有作为政治宣传、社会教育与治理等功能。上次在民艺馆做讲座的时候谈到对博物馆作为知识生产责任主体的话题,我谈到作为学理的讨论是去批判现在不那么尽如人意的现状是可以的,但我们也不能忘记它的现实社会语境,你不能在学术角度过于理想化它。ARTDBL:通常公立博物馆的策展人处于相对“隐身”的状态,现在策展人制度的实践对博物馆工作产生了什么样的实际影响?许潇笑:首先与行业大环境密不可分。近五年,策展人也就是curator,是博物馆学领域里开始被讨论的话题。讨论到一定程度之后,它也逐渐在实践场景中出现的越来越频繁。一个很重要的背景,就是陈列展览的质量得到越来越多关注。某种程度上这也是借鉴和学习了艺术策展,因为策展人概念在艺术策展里一直被强调。现在,各个博物馆也慢慢有意识的强调策展人、策展团队这一概念,以至于我们现在编写有些展览的项目申报时,都会有表格要求你填写团队的项目组成。另外,我在杭州工艺美术博物馆工作时,一个展览是被视作一个打破部门行政职能设定之下的、通力合作的项目。内外之下,当时杭州工艺美术博物馆,可能在这一步上会走得更前面,比其他博物馆更早开始,比方说在展览展厅后面罗列项目成员。ARTDBL:现在其实除了博物馆在做展览,展陈空间其实越来越多,比如美术馆、当代艺术空间。作为博物馆的策展人,你会有什么样的想法?许潇笑:在美术馆做展览,还有各种各样其他空间的展陈,这个话题现在在博物馆讨论比较多。我首先觉得是个好现象,大家开始关注这个问题。会有一些同行觉得艺术类策展不行,例如教育性太弱,或者是历史类策展一直徘徊不前。但是能有讨论就挺好,我觉得任何事情都是历史发展的过程。我的观点是,要有一个展览生态,不能说都是一类展览,或者是同一种策展逻辑,或者一种风格。我个人会在策展实践中坚持偏向更多的个体表达,或者审美取向。因为我意识到我是整个大生态当中的一环,其中的一个点。我做的展览是可以给这个生态加分,生态多样性自然越丰富越好。小展览有小展览的意思,宏大主题有宏大主题的意思,如果说我们跨领域合作越来越多,那综合性、主题性的优秀展览,每年可以更多,是很好的。ARTDBL:其实对于很多人来说,历史类博物馆与人的距离还是有点远,会不会想着可以更贴近当代人的生活一点?许潇笑:我觉得有两个方面,第一个是从业人本身。局限在于专业背景相对单一,都是历史学、考古学,特别是传统历史学,所以展览基本上是线性的因果联系,这里也有策展方法机械化的问题。也是为什么一些观众和同行会对我做的展览觉得“很不习惯”,因为基本上我在考虑展览的叙事逻辑的时候,很少按时间线来,因为大家会觉得“千展一面”。只要走进历史界的博物馆看展览,感觉好像都差不多,要么是时间线,要么是器物线。就是陶瓷、青铜自顾自说,很容易让普通观众觉得厌烦,这也是大多数非专业观众脑海中对博物馆刻板印象的最大来源。现在的观众很多都是非线性的思考方式,限于做展览的人知识结构的单一,造成了展览的单一化,造成了观众觉得又是一个老故事。第二个是审美的取向。我会希望有比较偏现代的设计表达,视觉审美很重要。特别是年轻观众走进来,能不能第一眼就被吸引到。ARTDBL:很多人都觉得“行在山水间”是一个文本量非常大的展览,观众会不会有理解上的困难?你是如何考虑的?许潇笑:首先,临安城展览是一个临时展览,我目前对于临展有一个非常重要的定位,就是一定要有所尝试和试错。我们以前会筛选信息,然后利用技术手段去做传达的分层,比如扫码,把展品详细介绍放进去。比如,之前在杭州工艺美术博物馆做“海事蜃楼”展览,就用了这种方法,除了展品名称和个别重点展品的重点说明,所有信息都在二维码里。2019年的当时,二维码还不是各大展览普遍在用的展览方式,这也是一个尝试。我当时经常在现场逛,看到底有几个人把手机拿出来扫码。但从现场、到后台数据,我发现扫码的频次很低。大多数人还是选择能好好地在现场观看。说回“行在山水间”,这次还有一个特殊情况,就是杭州的城市考古成果在各大历史文化名城考古里相对来说,“存在感”比较微弱,主要是受限于杭州属于古今重叠的城市考古类型,现代的城市生活叠压在考古遗址之上。就临安城考古来讲,前后经历了40多年的考古,但还从来没有完整系统的展过。我们面对40年成果系统地梳理,把零零散散的各处的资料花很久时间进行一个完整汇总,当中有一些是没有出版过的材料我们要去芜存菁。我们最后实际呈现在展览里面的文字数量按照比例来算和其他展览是差不多的。ARTDBL:观众对展览的反馈有没有反哺到策展中?许潇笑:说起来还有一个留给我自己的个人经验,如果我们讲观众升维,以前可能大家会觉得展览是一个一次性消费品,看一遍就好。但好看的剧会二刷三刷,然后二刷的时候会发现新的包袱、彩蛋对吧?为什么我们展览不可以呢?我觉得需要有一点小小的野心,就是说让观众看了一遍以后,再来看第二遍,又发现了更多细节。策展人有一些小小的心思,当然要为此付出很大的成本跟代价。我其实会有很多细节隐藏在那边,可以再去发现的。有听到很多观众来了两次三次,反复来看。我觉得以后展览如果作为一个文化的产物,可以让大家能够二刷三刷,但是有没有这个能力吸引观众来二刷三刷,这个就要看展览本身的品质,包括内容的维度、厚度与视觉审美等。像我们在做展览时,我可能会有强迫症,细节上面抠得比较多。包括材料和工艺,到空间的组织安排各方面,但凡我们还能做得到,一定还是努力做下去,而不是说“好吧,就这样”。有每一个这样的细节才成就最后的展览。基本上做我们展览项目的设计师会比较辛苦,经常会改两、三稿,大部分材料与工艺,也会反复挑选与打样,确保最终效果的呈现。

但我觉得这是做展览带给我一个很大的感受,我觉得也许看展览也可以让大家跟看电影、看剧一样,常看常新。