艺术家,永远不要被体制操控

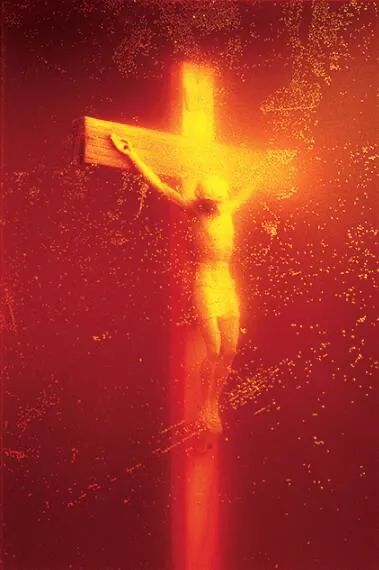

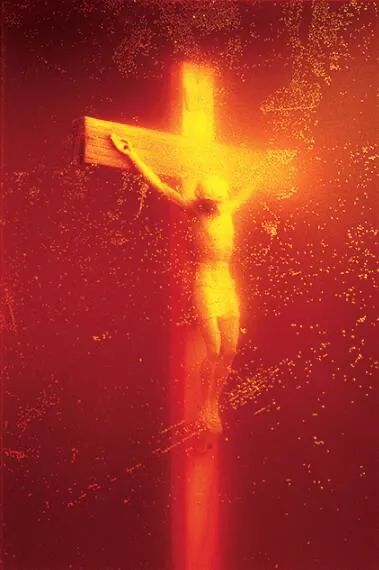

安德烈斯·塞拉诺作品,《尿溺基督》一个真正的艺术家必须永远坚持你个人的感觉,永远不被体制操控。有过20多年当代艺术的经历之后,我越来越对现代艺术史中,杜桑和博伊斯提过的两个口号深有感触,一个是生活就是艺术,一个是人人都是艺术家。它的革命性在于,使艺术从繁难的技艺、从象牙塔中解放出来。就是说一个农民在锄地的时候,哼哼小调,他娱乐了,这就是艺术啊。艺术本来就是这样一个自我拯救的途径。但是直到现在,所有的艺术体制、艺术博物馆、艺术批评家、收藏家、艺术经纪人等等,又都在挑选艺术家,那么挑选本身,使一些人成功了,这在事实上否定了现代艺术这两个原则,把所有不成功的艺术家排斥在艺术体制之外。我在网上公开聊天时,一个人问你怎么看一位著名艺术家现在的作品?我说了一句话,成功的艺术家已经不在我的视野之内了,也就是说,我关注的是艺术的鲜活状态,他一旦成功就变成品牌,变成品牌以后就有一个制造问题,就是在体制之内不断复制的危险性。当然事实上这是一个悖论,社会一定会挑选艺术家,我们的难度是如何面对挑选。我喜欢这样来理解“大浪淘沙”这个词,人们喜欢看到被大浪淘洗出的金子,我更看重大浪裹挟着沙子和金子的那种瞬间。如果没有大浪,没有大浪裹挟着大量的沙子,金子怎样能产生出来的?事实上还有一种危险,当大浪淘沙过后,金子被留在了历史中,所有的后人,就被这金子的历史所教育,形成一种看艺术的经验,开始以“看金子”一样的眼光,挑剔今天的艺术。事实上,今天的金子不但被裹挟在沙子里不容易被看见,金子也不是昨天的金子,所有今天发生的艺术,都不是以往经验所能把握的。所以,只看“金子”眼光的本身,就形成了阻碍艺术发展的社会保守力量。我以为大浪淘沙的瞬间往往是一个新艺术将要产生的鲜活状态。体制永远会有。一旦被西方接纳的时候,你当时很兴奋,突然发现背后那个网可能更牢固,可能更大。我想这正是考验一个艺术家的时候。这里边有太多的现实问题,身价越炒越高,名气越来越大,尤其是美国式的消费文化,所谓明星操作模式,在很年轻时就看到自己的辉煌,本身就有吸引力,巨大的诱惑,几乎是无法抗拒的。

安德烈斯·塞拉诺作品,《尿溺基督》一个真正的艺术家必须永远坚持你个人的感觉,永远不被体制操控。有过20多年当代艺术的经历之后,我越来越对现代艺术史中,杜桑和博伊斯提过的两个口号深有感触,一个是生活就是艺术,一个是人人都是艺术家。它的革命性在于,使艺术从繁难的技艺、从象牙塔中解放出来。就是说一个农民在锄地的时候,哼哼小调,他娱乐了,这就是艺术啊。艺术本来就是这样一个自我拯救的途径。但是直到现在,所有的艺术体制、艺术博物馆、艺术批评家、收藏家、艺术经纪人等等,又都在挑选艺术家,那么挑选本身,使一些人成功了,这在事实上否定了现代艺术这两个原则,把所有不成功的艺术家排斥在艺术体制之外。我在网上公开聊天时,一个人问你怎么看一位著名艺术家现在的作品?我说了一句话,成功的艺术家已经不在我的视野之内了,也就是说,我关注的是艺术的鲜活状态,他一旦成功就变成品牌,变成品牌以后就有一个制造问题,就是在体制之内不断复制的危险性。当然事实上这是一个悖论,社会一定会挑选艺术家,我们的难度是如何面对挑选。我喜欢这样来理解“大浪淘沙”这个词,人们喜欢看到被大浪淘洗出的金子,我更看重大浪裹挟着沙子和金子的那种瞬间。如果没有大浪,没有大浪裹挟着大量的沙子,金子怎样能产生出来的?事实上还有一种危险,当大浪淘沙过后,金子被留在了历史中,所有的后人,就被这金子的历史所教育,形成一种看艺术的经验,开始以“看金子”一样的眼光,挑剔今天的艺术。事实上,今天的金子不但被裹挟在沙子里不容易被看见,金子也不是昨天的金子,所有今天发生的艺术,都不是以往经验所能把握的。所以,只看“金子”眼光的本身,就形成了阻碍艺术发展的社会保守力量。我以为大浪淘沙的瞬间往往是一个新艺术将要产生的鲜活状态。体制永远会有。一旦被西方接纳的时候,你当时很兴奋,突然发现背后那个网可能更牢固,可能更大。我想这正是考验一个艺术家的时候。这里边有太多的现实问题,身价越炒越高,名气越来越大,尤其是美国式的消费文化,所谓明星操作模式,在很年轻时就看到自己的辉煌,本身就有吸引力,巨大的诱惑,几乎是无法抗拒的。 Art Basel我2000年以后基本就退出艺术界了,但退出之后,有两个事情出现,把我推到前面:一个是网络发达,还有一个是拍卖火热。有一年,一个外地朋友突然闯进来,说我是艺术市场推手排名多少位,这个完全是误解。实际上是欧美藏家在很多年前收藏了中国的艺术品,然后在国外市场炒作,中国的藏家根本不注意。2005年,把张晓刚的画炒到900万美金,这个跟张晓刚没关系,他可能只卖了几千美金。我用了一个词,那是空中楼阁,把中国的艺术家当作矿石运到国外,在人家的炉子里炼出金刚来。这个跟我也没关系。20年前我推介过几个艺术家,进入西方的博物馆或是艺术展览里去,我就到这儿为止,只划在艺术的界限里,市场跟我没有关系。我从来不骂市场,因为我不懂,人们经常把这两件事混到一块,以为艺术市场就是艺术。

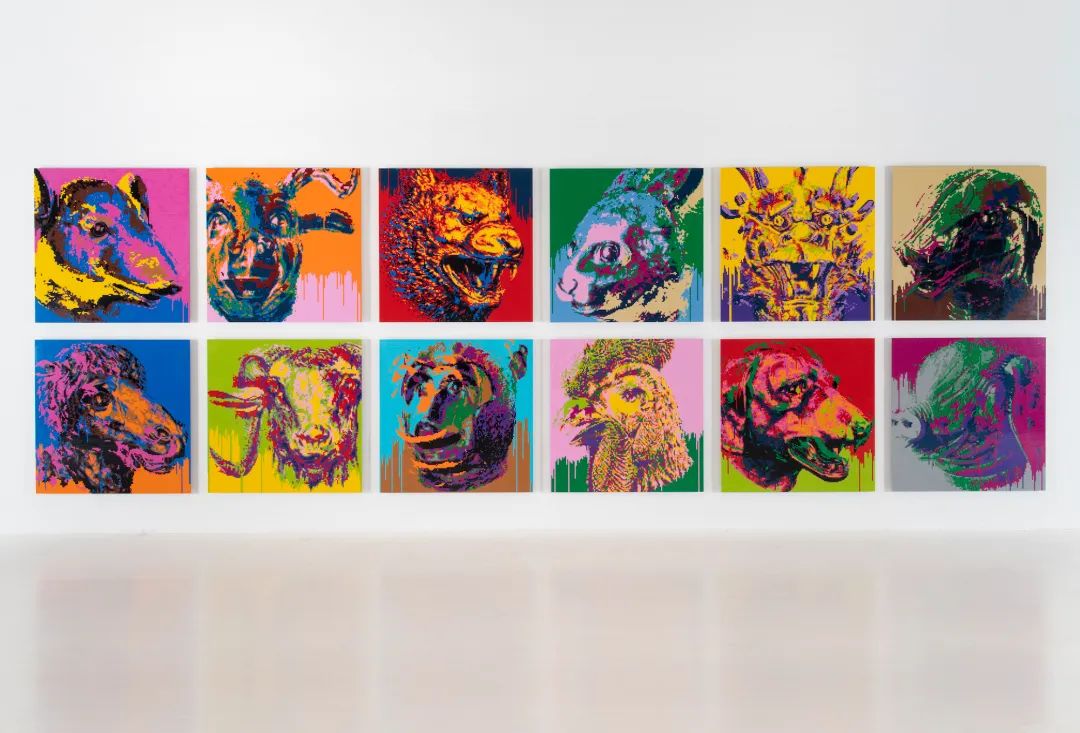

Art Basel我2000年以后基本就退出艺术界了,但退出之后,有两个事情出现,把我推到前面:一个是网络发达,还有一个是拍卖火热。有一年,一个外地朋友突然闯进来,说我是艺术市场推手排名多少位,这个完全是误解。实际上是欧美藏家在很多年前收藏了中国的艺术品,然后在国外市场炒作,中国的藏家根本不注意。2005年,把张晓刚的画炒到900万美金,这个跟张晓刚没关系,他可能只卖了几千美金。我用了一个词,那是空中楼阁,把中国的艺术家当作矿石运到国外,在人家的炉子里炼出金刚来。这个跟我也没关系。20年前我推介过几个艺术家,进入西方的博物馆或是艺术展览里去,我就到这儿为止,只划在艺术的界限里,市场跟我没有关系。我从来不骂市场,因为我不懂,人们经常把这两件事混到一块,以为艺术市场就是艺术。 左:委拉斯贵支《教皇英诺十世》

左:委拉斯贵支《教皇英诺十世》

右:培根《尖叫的教皇》

90年代末期之后,我特别强调区分艺术和作品,艺术就是艺术,作品就是作品,没有艺术作品这种东西。艺术是一个艺术家在创作过程中心里的感觉,表达、绘制的过程。作品完成以后,脱离了作者,进入市场就是商品,进入博物馆就是展品,到藏家手里就是藏品。只有把艺术从作品中抽离出来,艺术家才能真诚,不受外界影响,不能说市场把价格炒高了我就羡慕,就模仿,心里产生波动。之所以想到这个,是因为2005年张晓刚的画拍出天价以后,他紧张,打电话给我,说价格拍那么高,你看我怎么办? 我说你把这个东西分开,后来我就给他写了个对联,上联叫艺术有情情无价,下联是作品有价价无情。宫津大辅(著名的日本民间藏家)来中国,新浪请我和他对话,有个美院的小孩提出一个问题——其实他提的根本不是一个问题,而是自说自话。他说我们现在的年轻艺术家太难了,一方面搞艺术,一方面要跟资本玩游戏。当时我就傻眼了,你还跟资本玩游戏?你关注你的艺术就完了,如果还想着作品卖得好不好,会受这个东西制约,会被异化。 梵高自画像现在是一个媒体很发达的时代,艺术界的渠道范围非常广,只要稍微好点的艺术家,大部分都会在国外的所有的展览上出现,现在艺术平台几乎没有什么太大的阻碍。所以梵高的例子不可能再有,其实梵高也主要是一个文学人物,欧文·斯通给他写的传记让他变成一个特别有传奇色彩的艺术家。当然他在那个关键点,但是对于艺术家史贡献更大的并不是像梵高这样的,但是他作为一个人,可描述性的东西最多,最具有文学性。当然有些艺术家怀才不遇那是另外一回事,怀才不遇的人挺多的,经常会有人突然很神秘地让我去看一个,说是个天才,我一看不是天才。从艺术史上,他的影响没有那么大。那种很自我,很神经质地表现的那种东西,他是开拓了一条渠道,但是从整个世界艺术史来看,中国的字中国书法的表现性,跟他那种没有什么本质上的区别。而西方艺术史那一段才是世界艺术史上太独特的,没有哪个国家像文艺复兴到19世纪,这样一段,有一个固定的焦点,把一些场景虚假的相对空间描述出来。这个东西本来就不是艺术最好的东西,只有欧洲这一段历史是这样的,艺术本来就是自由的,语言是自由的东西。然后西方先打开国门,看其他民族那么自由地表现,所以他们放弃了文艺复兴到19世纪,虚假的相对空间。哪有一个人盯着一个眼睛看一个东西,他总要动动脑子,没有变化到变化,变化就是没有焦点,没有焦点就不可能产生这样一个相对空间的一个画面。

梵高自画像现在是一个媒体很发达的时代,艺术界的渠道范围非常广,只要稍微好点的艺术家,大部分都会在国外的所有的展览上出现,现在艺术平台几乎没有什么太大的阻碍。所以梵高的例子不可能再有,其实梵高也主要是一个文学人物,欧文·斯通给他写的传记让他变成一个特别有传奇色彩的艺术家。当然他在那个关键点,但是对于艺术家史贡献更大的并不是像梵高这样的,但是他作为一个人,可描述性的东西最多,最具有文学性。当然有些艺术家怀才不遇那是另外一回事,怀才不遇的人挺多的,经常会有人突然很神秘地让我去看一个,说是个天才,我一看不是天才。从艺术史上,他的影响没有那么大。那种很自我,很神经质地表现的那种东西,他是开拓了一条渠道,但是从整个世界艺术史来看,中国的字中国书法的表现性,跟他那种没有什么本质上的区别。而西方艺术史那一段才是世界艺术史上太独特的,没有哪个国家像文艺复兴到19世纪,这样一段,有一个固定的焦点,把一些场景虚假的相对空间描述出来。这个东西本来就不是艺术最好的东西,只有欧洲这一段历史是这样的,艺术本来就是自由的,语言是自由的东西。然后西方先打开国门,看其他民族那么自由地表现,所以他们放弃了文艺复兴到19世纪,虚假的相对空间。哪有一个人盯着一个眼睛看一个东西,他总要动动脑子,没有变化到变化,变化就是没有焦点,没有焦点就不可能产生这样一个相对空间的一个画面。 王庆松作品,《在希望的田野上》各省都追求升学率,一些不热爱艺术的人也被赶着去学艺术,因为艺术的分数低嘛,这就增加了艺术考生的量。原来美术学院就那么几所,现在几乎每个大学都有美术学院,这就造成了一部分人不热爱艺术但为了得到一个文凭必须去学艺术。感受到这种状况,是在我2000年搬到宋庄,本来是想退休的,但是这里突然聚集了大量的人,年年递增,增加得非常快。据不完全统计,现在这里有3000人左右。宋庄是艺术家聚集的最大的一个区域,还有798、草场地、环铁、酒厂、上苑、索家村、费家村,现在还在扩展,现在几乎每个村子都在盖国际艺术区,就是很廉价的工作室的区域,看到这种聚集的现象,就可以看出现在艺术家有多少了。为什么做艺术越来越难?最艰难的时期是上世纪90年代初。其实最好的作品都是那时候产生的。上世纪90年代之后开始艺术商品化,方力钧画大头,很多人画大头,这是有问题了,但哪个时代没问题呢?上世纪90年代后期,艺术变成了一个名利场。

王庆松作品,《在希望的田野上》各省都追求升学率,一些不热爱艺术的人也被赶着去学艺术,因为艺术的分数低嘛,这就增加了艺术考生的量。原来美术学院就那么几所,现在几乎每个大学都有美术学院,这就造成了一部分人不热爱艺术但为了得到一个文凭必须去学艺术。感受到这种状况,是在我2000年搬到宋庄,本来是想退休的,但是这里突然聚集了大量的人,年年递增,增加得非常快。据不完全统计,现在这里有3000人左右。宋庄是艺术家聚集的最大的一个区域,还有798、草场地、环铁、酒厂、上苑、索家村、费家村,现在还在扩展,现在几乎每个村子都在盖国际艺术区,就是很廉价的工作室的区域,看到这种聚集的现象,就可以看出现在艺术家有多少了。为什么做艺术越来越难?最艰难的时期是上世纪90年代初。其实最好的作品都是那时候产生的。上世纪90年代之后开始艺术商品化,方力钧画大头,很多人画大头,这是有问题了,但哪个时代没问题呢?上世纪90年代后期,艺术变成了一个名利场。 艺术圣地,北京宋庄我看到很多艺术家的生活非常艰苦。宋庄有几个大牌的艺术家,有很大的房子、好多汽车,可他们只是金字塔塔尖上少数的人,大部分人实际上还是非常贫穷的,生活完全无着落,有的厨房里只有盐、酱油、醋、一大堆的白菜和挂面,没有任何别的东西。这个问题挺刺激我的,所以就想解决这个问题。

艺术圣地,北京宋庄我看到很多艺术家的生活非常艰苦。宋庄有几个大牌的艺术家,有很大的房子、好多汽车,可他们只是金字塔塔尖上少数的人,大部分人实际上还是非常贫穷的,生活完全无着落,有的厨房里只有盐、酱油、醋、一大堆的白菜和挂面,没有任何别的东西。这个问题挺刺激我的,所以就想解决这个问题。

我提出的宋庄模式,是以艺术家的生活和创作为基本的聚集地,在这个基础上又产生了学术、商业、生活这些配套的链条,出现一个生态结构,包括学术交流的平台,比如非营利的美术馆用作学术交流,公共图书馆、书店和其他画廊,基本的框架就是这样的。

艺术家肯定得卖画,现在很多艺术批评家都在反对艺术的商品化,但是我觉得这是另外一个问题,艺术家经不住商业的诱惑,跟着商业走这是另外一回事情,对于中国这样一个没有赞助艺术家的机构的国家来说,你不让他商业化他吃什么?他根本没办法活。艺术和大众之间的关系其实还是需要靠商业来连接。这个模式现实就是这样的。有的市长来问我,我说不要模仿,要根据你当地的情况。这个需要当地政府出面,一定要政府出面,不能完全让它像荒草那样长下去,像荒草那样长下去艺术家会死掉。 关于栗宪庭

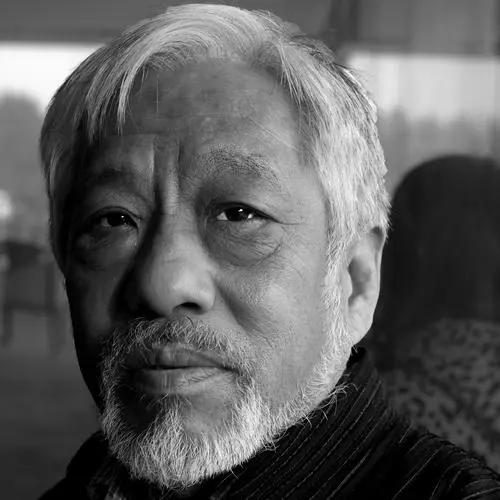

栗宪庭,当代著名艺术批评家、艺术理论家,编辑,著名策展人。《中国网》专栏作家,被西方知名媒体专栏作家称为“中国当代艺术教父”。在杂志上组织过“现实主义与现代主义”、“艺术中的自我表现”、“艺术中的抽象” 等理论的讨论。

栗宪庭是中国艺术批评家,是二十世纪八十年代、九十年代时期的重要评论家,对中国现代艺术运动的发生和发展具有重要而深远的影响。八十年代初,栗宪庭在官方《美术》杂志上首先介绍了“星星画派”和其他一些前卫艺术的作品。八十年代中期至1989年担任《中国美术报》编辑,为“八五运动”的传播和组织工作做了大量工作。这一时期,栗宪庭推崇的艺术家是南京艺术家丁方,并撰写了中国批评史在这一时期最重要的批评文章:《时代呼唤大灵魂的生命激情》,以肯定丁方的艺术。

1989年以后,栗宪庭为新的艺术现象定名,并做了比较系统的研究,推出了“政治波普”、“玩世现实主义”、“艳俗艺术”等艺术流派。

90年代末,栗宪庭担任了“尸体艺术”展览《对伤害的迷恋》的策划人,以支持更年轻的艺术家所从事的激进行为。

2000年以后,栗宪庭的艺术活动逐渐减少,2003年在北京大山子地区的东京画廊所策划的展览《念珠与笔触》是极少数的展览之一。(来自百度搜索)

— END —

艺术事:松美术馆「轻/松计划」杨放专访

安德烈斯·塞拉诺作品,《尿溺基督》

安德烈斯·塞拉诺作品,《尿溺基督》 Art Basel

Art Basel 左:委拉斯贵支《教皇英诺十世》

左:委拉斯贵支《教皇英诺十世》 梵高自画像

梵高自画像 王庆松作品,《在希望的田野上》

王庆松作品,《在希望的田野上》 艺术圣地,北京宋庄

艺术圣地,北京宋庄