- 0

- 0

- 0

分享

- 张敢 | 设计即经验

-

原创 2023-05-04

内容摘要

设计的灵感源自日常经验,就像约翰·杜威所说的艺术即经验。日常经验不仅包括设计师的生活体验,还包括对其产生潜移默化影响的社会文化与意识形态等因素。本文对上述元素在设计中的作用进行了分析,比较不同文化和不同意识形态影响下的设计形态的差异。随着设计的兴起与发展,传统工艺美术的地位和作用逐渐衰落,但是现代工艺对人的精神世界的传达还具有一定的意义。在历史研究中,美术与设计的关系是非常密切的,本文对二者的相互关系进行了探讨。本文认为,从日常经验出发的设计固然重要,但正确的设计观对于设计的健康发展有着重要的意义,这是中国当代设计需要正视的问题。

关键词:设计即经验、艺术即经验、设计观、日常性、经验

美国哲学家约翰·杜威(John Dewey)在《艺术即经验》一书中指出,艺术是日常生活的一个重要组成部分,对生活的真正理解就是一种美学享受。因此,他认为:“为了以最根本的、为人们所认可的形式来理解美学,必须从它的最初状态开始;从抓住一个人的眼睛与耳朵的注意力,当他在看与听时激起他兴趣,向他提供愉悦的事件与情景开始:抓住大众的情景——救火车呼啸而过;机器在地上挖掘巨大的洞;人蝇攀登塔尖;栖息在高高的屋檐上的人将火球扔出去再接住。如果一个人看到耍球者紧张而优美的表演是怎样影响观众,看到家庭主妇照看室内植物时的兴奋,以及她的先生照看屋前的绿地的专注,炉边的人看着炉里木柴燃烧和火焰腾起和煤炭坍塌时的情趣,他就会了解到,艺术是怎样以人的经验为源泉的。”[1]杜威的思想对设计师保罗·兰德(Paul Rand)产生了深刻影响,毕竟设计同样来自经验。

设计是“面向大众感受的,着重于使用的……假如一个人排除所有的偏见,那他必定同意设计应是同时具有高度的审美想象力以及适应使用目的的社会竞争力”[2]。大众的日常生活经验是设计师关注的主要对象,也是其进行设计活动的出发点和灵感来源。就像杜威所说的:“由于经验是有机体在一个物的世界中斗争与成就的实现,它是艺术的萌芽。甚至在最初步的形式中,它也包含着作为审美经验的令人愉快的知觉的允诺。”[3]在他眼里,艺术哲学家的重要任务就是“恢复作为艺术品的经验的精致与强烈的形式,与普遍承认的构成经验的日常事件、活动,以及苦难之间的连续性”[4]。这种连续性实际上就是打破一系列界限,比如艺术品的经验与日常生活的经验之间的界限,高雅艺术与通俗艺术之间的界限,美的艺术与实用的或技术的艺术之间的界限。因此,杜威的思想对我们思考设计的日常性问题同样具有非常重要的借鉴意义。

1

来自日常的设计

作为一种以改善生活条件为目的的创造性活动的设计,自人类诞生便与之相伴,成为人类文明进步的推动力和表征。现实生活中的很多物品,如各种厨具、农具、文具,衣夹、回形针、开瓶器、安全别针,等等,让我们在使用时感叹这些看似普通的物件的绝妙之处。这些由现实需要而激发出的灵感在每个人身上都能找到。约瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys)曾说人人都是艺术家,而维克多·帕帕奈克(Victor Papanek)则说人人都是设计师,生活中确实不乏实例。十多年前,有人送给我一台淘汰的佳能复印机。当我用它复印一本论文时,发现复印出的纸张飘散得到处都是,需要逐页整理才能保证顺序不乱。为了省事,我在出纸口上方粘了一个纸棒,让其干扰出纸的方向,结果出来的纸张便规规矩矩地顺序落下。后来,我发现新款佳能复印机的出纸口处都有一个活动的塑料片,和我粘贴的纸棒起到了相同的作用。虽然这种灵机一动和真正的设计还是不同的,但设计师确实应该永远保持对周围世界的敏锐观察和体会。记得在《读者》上看过一则外国笑话,说如果让今天的人发明一枚回形针,可能需要五节干电池,还要每两年保修一次。并不是说今天的人不够智慧,而是我们已经似乎不再擅长以最简洁的方式进行思考了。

随着科技的飞速发展,设计师所面临的问题更加复杂,设计作为一个概念,内涵也变得更为多元。1956年中央工艺美术学院成立,提出了为人民的“衣、食、住、行”而设计的办学理念,这在当时完全可以满足人们所能想到的各种需求。但如今层出不穷的电子产品,如手机、电脑等早已经超出了这个范围。英国作家和策展人彼得·多默(Peter Dormer)认为,当代设计中存在着“界限之上”与“界限之下”的区别,换句话说,前者是看得见的风格设计,而后者则是以科技为支撑的看不见的功能设计。蒂姆·布朗(Tim Brown)认为设计的本质就是推敲出一个尚不存在,但未来一定会发生的生活场景,其实主要是针对后者而言的。在设计第一代iPhone时,苹果设计团队里曾经出现过是保留物理键盘还是完全采用多点触控技术的争论,最终,乔布斯决定完全取消键盘,以进一步扩大屏幕的面积。在他眼里,“这就是未来”。[5]这是将“界限之上”与“界限之下”完美结合的例子。但是,设计师必须清醒地意识到,这种融合的前提是设计师与技术团队的合作,设计师对新技术只需知其然,而无须也不可能知其所以然。决定界限之下的部分是科技,但当某一类产品的功能相差无几时,吸引消费者的其实是界限之上的部分,也就是今天艺术学院培养出来的设计师最擅长的部分。因此,丹尼斯·桑塔卡拉(Denis Santachiara)的观点对今天的设计师是非常有启示意义的:“我的愿望是,在设计产品使用任何技术时,可以做到不将它们表现出来。因此,任何技术性只是帮助作品实现最终成果的一个工具,它应该隐藏在作品之后,不能有明显的痕迹;但与此相反的是,在作品中运用某些高科技元素时,它会成为最能表现作品审美的标志,人们甚至会将这些高科技成分作为噱头来夸大其词。我认为事情不应该是这样的。”[6]要知道,一件优秀的设计作品,不仅需要满足实用功能且具备视觉美感,它本身也是一种文化的象征和载体,如瓦西里椅、巴塞罗那椅、红蓝椅、施罗德住宅、摩卡意式咖啡壶等,都是现代主义时期经典的代表,设计师用他们的作品为一种生活方式创造出文化意义。

一个人的日常经验是最为生动的,但往往也是零散的、不完整的。杜威认为,日常经验应该是一次圆满的经验,它为我们提供了一把理解“审美经验”的钥匙。然而,圆满的日常经验是综合的,除了一个人的生活体验之外,还包括对其产生潜移默化影响的社会文化和意识形态等因素,它们必须共同起作用。一位生长于海边的年轻设计师,看到家乡的海滨漂浮着各种垃圾,感到痛心疾首。于是,他设计了一个垃圾收集系统,由垃圾收集仓和拦截带组成,利用海浪的涌动作为动力,将垃圾推入垃圾收集仓。设计师结合自己在学校学到的知识,以及跨学科(借助了对海洋潮汐的研究成果)的实验和探索,践行着环保和可持续的设计理念。然而,如果这个方案付诸实施,对海滨而言将是一场灾难。首先,一座座收集仓和一道道拦截网破坏了海岸的自然景观;其次,它在某种意义上默许游人是可以扔垃圾的,因为有收集的装置;再次,垃圾附着在收集仓和拦截网周围,对海水产生了进一步污染。我们必须承认,设计师是怀着一种美好的愿望来设计的,是值得鼓励的。对于环保这个命题,最重要的还是每个人的自觉维护,设计师不可能为所有不文明行为进行补救式的设计。在这个案例中,设计师的生活体验是其创作的出发点,但是忽略了对设计之外的公民环保意识水平的认识。

社会文化对设计的影响是显而易见的。20世纪五六十年代,由于第二次世界大战带来的巨大财富,美国进入丰裕社会。针对这个时期,学者们有三种主流观点:第一种认为,丰裕改变了消费的优先顺序,从物质消费转向了象征性消费;第二种认为,随着电视、汽车和度假在大众生活中的普及,阶级社会随之终结;第三种认为,以美国文化为代表的消费文化趋同,逐渐影响到西方乃至世界各国。设计史家夏洛特·菲尔(Charlotte Fiell)描述了这个时期美国人的状态:“这是一个汽车梦、厨房梦、家具梦主宰的十年,在广告牌、杂志、收音机,特别是电视等各种媒体的辅助下,新的民族文化正在养成,那就是消费既是愉快的社会行为,也是经济必需。流行文化也在这一时期诞生,朗朗上口的电视广告词、方便快捷的速冻食品、快餐店、带尾翼的汽车、年经人的时尚还有摇滚音乐都纷纷登上历史舞台。”[7]这种对消费的崇尚既为设计师提供了施展才华的空间,也对设计风格产生了直接的影响。生产商在市场竞争中将全部注意力都集中到了产品设计上,他们意识到,只有绝对完美的产品才能获得成功。汽车消费在这个时期最为典型,各个厂家纷纷推出自己的主打车型,如1951年哈德森黄蜂俱乐部的双门跑车、1953年款的雪佛兰科尔维特,以及1957年的福特菲尔兰天际线,最终是带有与众不同的火箭般的红色车灯和尾翼的1959款凯迪拉克(图1)横空出世。这种设计风格是战后美国的乐观主义精神和生活富足的体现,同时也充分展示了美国设计中的铺张与浮夸。

图1.1959年款凯迪拉克·埃尔多拉多,美国

但是,欧洲在战后并没有完全接受美国那种以市场为主导的消费文化。究其原因,一方面可能是欧洲经济的恢复没有美国那么快,人们并没有太多的收入去消费时尚产品。另一方面,即使经济条件允许,欧洲人在经历过长久的战争以及困难时期之后,还是更看重设计良好且经久耐用的产品。还有一点就是,“作为现代主义运动的发祥地,欧洲始终是那些设计从业者和设计主导的制造商们的故乡,他们的骨血里流淌着‘好设计’的理念,这种精神本源也将永远贯穿在他们的设计实践中。”[8]仍以汽车为例,这个时期意大利最受欢迎的是菲亚特500型汽车;在德国,二战后大量生产的是诞生于1938年的大众甲壳虫汽车(图2)。与美国的流行趣味相比,欧洲的设计风格更加内敛,造型也更为精致而富有层次。

图2.甲壳虫汽车,1938,德国

改革开放以来,随着经济的高速发展,中国也开始迈进一个不断增长的消费主义时代。物质的丰富让中国人摆脱了40多年前食物的短缺和物质的匮乏,人们在购买食品的时候开始关注保质期和食品成分,产品的外观和品位也日益成为人们购买的动机。然而,铺张浪费、环境破坏、食品安全、能源过度消耗等问题也随之而来。有的西方学者对以中国为代表的发展中国家的快速发展忧心忡忡,认为“如果中国人模仿西方的过度消费,他们将进一步破坏我们的世界”。因为,“消费的螺旋看起来好像旋风。物质享乐螺旋式增长的同时,污染、浪费和环境危机也螺旋式向下猛冲”[9]。这种情况确实存在,但是今天西方正在享受一个多世纪前对其他国家和地区以及大自然的疯狂攫取所带来的红利时,却指责中国崛起将会破坏他们的世界,显然是没有任何道理的。

在这些言论里,我们不难发现意识形态的差异所导致的冲突。在设计史上,确实不乏因意识形态差异而影响设计的例子。多默的《现代设计的意义》成书于1990年,当时苏联刚刚解体,因此,书中涉及的一些问题主要还是针对苏联时期与西方世界的对比。多默认为,以苏联为代表的中央计划经济体制不鼓励设计创造和技术革新,设计师获得受人尊崇的地位只可能在资本主义的自由社会。1983年,费城艺术博物馆举办了题为“1945年以来的设计”的展览,在展览序言中概括了这个时期的美国设计:“美国工业以新为好,把有计划的废弃视为健康的经济:‘美国消费者年年期待新的、更好的产品。我们习惯于看年度汽车展览……我们习惯于每年换新汽车,每三四年买一台新电冰箱、真空吸尘器或电熨斗,这在经济上很合理……这确实是美国人的习惯,它建立在经济富裕的基础上。’”[10]苏联在第二次世界大战后,其富裕程度确实无法与美国抗衡,因此不可能出现美国以有计划废止为特征的消费文化。20世纪40年代以来出生的中国人大都会清楚地记得,计划经济时期中国市场的贫乏状况。在这一点上,多默对中央控制体制的批评是有一定道理的。然而,他也指出西方“由于缺乏中央计划,我们严重地破坏了环境,正当我们醒悟到这一点的时候,其他国家渴望得到我们拥有的一些自由,也开始大力度地破坏环境”。[11]这里所指的其他国家,当然就是包括中国在内的第三世界国家。他设想的理想状态是,“第三世界只要仍然保持贫困,就不可能影响西方消费者的自由和价值观。”[12]这种观点显然是非常荒谬的。如果多默看到飞速发展的中国以及正在兴起的消费主义潮流,不知会作何感想。

即使是在西方阵营里,意识形态对设计的影响也有体现。在美国马歇尔计划的影响下,1948年的意大利选举从左派政治转向中间路线,相应地,意大利的设计也从民主理想主义转向了更关注风格的美学,而它所适应的正是社会上更富裕的阶层。到1963年,意大利左翼政党东山再起,一种新的声音出现了,认为资本家支配的经济阻碍了设计的社会性和创造性潜力的发挥,这种批评在60年代末的激进设计或反设计运动中得到了体现。

多默的文化立场肯定与我们是相悖的,但是他所担忧的问题,却是中国设计师们不能忽视的,那就是如何面对地球上有限的资源。今天,把世界本身看成一个应当受到重视、爱护和关怀的物体的意识日益增强,“绿色设计”“低碳设计”“可持续设计”等概念开始引起中国设计师的关注,无论是在他们的文章还是教学中都开始强调环保的意识。在西方,对环保的需求是第二次世界大战之后泛滥的消费现象的自然结果。目前,中国的企业和设计师们正沉浸在消费主义热潮中,环保往往成了一句时髦的口头禅,在实际的操作中很难顾及。然而,环保理念中的一个核心的关键词就是“限制”,限制资源过度的开发,限制无厌的物质欲望,限制对新奇的无节制追求,这一切都与人们不断被激发起来的消费欲望相冲突。因此,环保问题并不是附着在设计概念之外的美丽装饰,而应是人们发自内心的需要和追求。但是,人类能限制自己的欲望吗?

2

工艺与设计

1861年,威廉·莫里斯(William Morris)和他的朋友们创立了马歇尔-福克纳-莫里斯公司(MMF),从事壁画、雕塑、彩色玻璃、家具、墙纸等艺术与工艺品的生产。参与公司设计工作的有拉斐尔前派的艺术家但丁·加布里埃尔·罗塞蒂(Dante Gabriel Rossetti)、爱德华·伯恩-琼斯(Edward Burne-Jones),以及建筑师菲利普·韦布(Philip Webb),这是第一家由艺术家从事设计并组织生产的公司。(图3)莫里斯认为,应该打破纯艺术与工艺美术之间界限,提升工艺美术的审美品位,这让他成为现代设计的先驱者。有人认为,莫里斯的思想保守,否定机械化大生产,不能作为现代设计的开创者。然而,我们应该在一个历史语境中去审视莫里斯及其思想与实践的意义。在他生活的时代,虽然工业革命已经取得了巨大成就,但是技术层面存在的问题显而易见,如化学染料褪色、机械加工产品的品质不高等,这与莫里斯对高品质的追求相违背,最终导致他否定机械化大生产。更重要的是,作为一个社会主义者,莫里斯对工业化带来的社会问题有着深刻的认识,这也是他反抗资本主义生产模式的重要原因。事实上,莫里斯关于设计的很多真知灼见通过新艺术运动和包豪斯深刻影响了西方现代设计。

图3.但丁·加布里埃尔·罗塞蒂:苏塞克斯椅,约19世纪80年代,莫里斯公司生产

一位神经兮兮的法国没落贵族德塞森特[13],由于厌倦了巴黎的虚伪与浮华,避居到郊外小镇丰特奈。他租了一处旧宅,按照自己的审美品位进行了精心的布置,透过彩色玻璃窗的虚假光线,可以看到室内优雅而丰富的色调。他用书籍、珍奇的花卉来装点室内,并用古斯塔夫·莫罗(Gustave Moreau)、奥迪隆·雷东(Odilon Redon)、鲁道夫·伯莱斯丁(Rodolphe Bresdin)、扬·吕肯(Jan Luyken)的绘画装饰墙壁,从而营造出一个属于他个人的精神和物质世界。(图4)他不喜欢自然,认为人为的仿造才是人类才华的独特标志。因此,他将火车头克兰普顿(Crampton)和恩格尔特(Engerth)比喻为美女,大加赞美。为了让屋里的东方地毯的色泽更加生动,他让匠人在一只大乌龟的背上嵌满宝石,最终将乌龟折腾得一命呜呼。德塞森特代表了欧洲19世纪末一批颓废主义文人的趣味。他们既欢迎新时代的发明,又对传统的文化和艺术充满了眷恋。这让那只珠光宝气的乌龟之死充满了一种象征的意味。

图4.古斯塔夫·莫罗:《莎乐美在希律王面前跳舞》,1876年,布面油画,143.5厘米x104.3厘米,哈默美术馆

正如莫里斯和他的追随者,虽然为传统工艺美术赢得了尊严,但随着机械化大生产的普及,它还是不可避免地走向了衰落。传统工艺美术与日常生活密切相关的行业如纺织服装、家具制造、日用陶瓷、交通工具等,都被设计所取代,可以通过机械化大生产来实现,以相对低廉的价格满足大众的日常需求,当代工艺只好另辟蹊径。多默对当代工艺的发展趋势进行了概括:“一般来说,当代工艺领域中有两个流派,一个流派制作实用,或者看似实用的物品;另一个流派制作明显不实用,且想要成为严肃艺术品的物品。”[14]前者如现代陶艺、私人定制的器物和服装等;后者如戴尔·奇胡利(Dale Chihuly)的玻璃雕塑(图5)、林乐成的纤维艺术以及珠宝设计等。在中国,还存在着第三种类型,那就是部分获得了“非遗”称号的手工艺,它们在脱离了存在的历史语境后,已经毫无生命力可言,只能打着传统文化的幌子苟延残喘。多默认为,“主流艺术和技术可以提供完美,而手工艺却可以提供温和的错误,或友善的瑕疵。(由于当代工艺品没有功能,不履行任何责任,因此如果设计或构造方面存在瑕疵也是没有关系的)”[15]。总体而言,大部分现代工艺实际上已经变成了带有奢侈品意味的艺术创作,与大众的审美趣味相去甚远。但是,由于社会阶层与收入的差别,对奢侈品的需求仍然存在,现代工艺对手工制作的推崇让它仍然具有设计所无法替代的价值。

图5.戴尔·奇胡利:《太阳》,2006年,玻璃,英国伦敦邱园公园

杜威在他的美学中致力于寻求高雅艺术与通俗艺术之间的连续性。他指出高雅艺术与通俗艺术之间产生分野的后果是,“当这些物体高高在上,被有教养者承认为美的艺术品之时,人民大众就觉得它苍白无力,他们出于审美的饥渴就会去寻找便宜而粗俗的物品”[16]。设计在弥合这种分野中扮演着非常重要的角色。批量化生产可以降低产品的价格,优秀的设计可以兼具实用、经济和美观,让公众更容易获得形式与功能上的满足。战后的北欧设计经历了一个大众化时期,出现了一批适用于小居住空间、价格可以被平均收入家庭承受的家具和其他产品。20世纪60年代,美国的很多工业产品都不再追求奢华和新鲜感,转而倾心于更严格的标准化和一致性,如洗衣机、电冰箱、烤面包机等家用电器,开始用平面直角式的结构和外观设计取代了早些时候华而不实的球形和圆角设计。

综上所述,现代设计取代了传统工艺美术的大部分功能,让产品以相对低廉的价格为更多人所接受,但传统工艺美术所积累下来的造型与功能方面的经验仍然是滋养设计师创作的灵感源泉。同时,随着设计师对公众趣味的了解,以及对技术和材料掌握的日益纯熟,真正做到了对高雅趣味与公众喜好之间的融通。

3

美术与设计

“为艺术而艺术”的首倡者泰奥菲尔·戈蒂耶(Pierre Jules Theophile Gautier)在《莫班小姐》的序言中写道:“真正美的东西都是毫无用处的,所有有用的东西都是丑陋的,因为它是某种需要的代名词,而人的需要都是那么肮脏,那么令人恶心,就像他可怜、怯懦的本性一样。”[17]戈蒂耶的观点对19世纪末和20世纪初的象征主义、颓废主义和现代主义影响深远。杜威显然与戈蒂耶的观点不同,他强调建立一种美的艺术与实用艺术之间的连续性。杜威认为,实用与否不是区分是否是艺术的标志。他举例说,“我认为黑人雕塑家所作的偶像对他们的部落群体来说具有最高的实用价值,甚至比他们的长矛和衣服更加有用。但是,它们现在是美的艺术,在20世纪起着对已经变得陈腐的艺术进行革新的作用。它们是美的艺术的原因,正是在于这些匿名的艺术家们在生产过程中完美的生活与体验”[18]。因此,他认为具有审美性的产品,其生产行动必须能使人具有活力,使人在其中“通过欣赏而拥有他的生活”。[19]

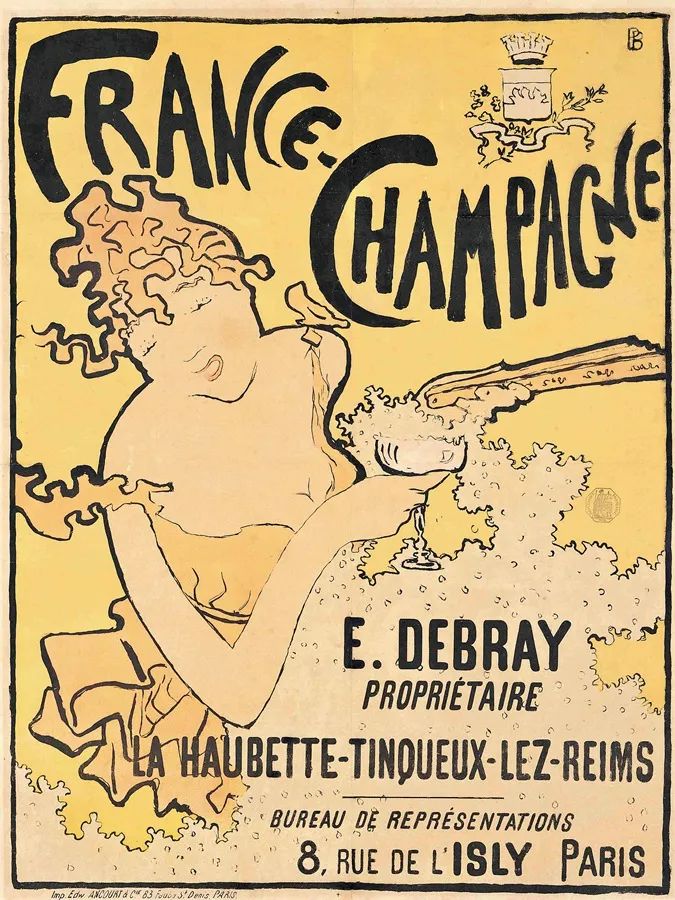

在美术史研究过程中,常会发现很多艺术家并不局限于某个特定的领域,特别是那些现代人为了所谓学科的原因而强行划分的领域,比如美术和设计。很多艺术家只是想创作一件优美的作品,并不在意所采用的材料和工艺,如法国后印象主义画家保罗·高更(Paul Gauguin)曾经设计过家具和陶瓷,受他影响的纳比派成员莫里斯·德尼(Maurice Denis)设计过彩色玻璃窗,皮埃尔·博纳尔(Pierre Bonnard)和费利克斯·瓦洛东(Felix Callotton)创作过海报(图6),雕塑家阿里斯蒂德·马约尔(Aristide Maillol)也曾经从事壁毯设计。1917年成立的荷兰风格派,是由一群受立体主义影响的画家皮特·蒙德里安(Piet Mondrian)、雕塑家乔治·万通格罗(Georges Cantongerloo)、建筑师提奥·凡·杜斯伯格(Theovan Doesburg)和杰利特·里特维德(Gerrit Rietveld)等共同组成的。俄罗斯的构成主义艺术家弗拉基米尔·塔特林(Vladimir Tatlin)、亚历山大·罗德钦科(Alexander Rodchenko)、瑙姆·嘉波(Naum Gabo)、安东尼·佩夫斯纳(Antoine Pevsner)等人也都在雕塑、绘画和建筑领域成就斐然。包豪斯专门聘请了瓦西里·康定斯基(Wassily Kandinsky)、保罗·克利(Paul Klee)和莱昂内尔·费宁格(Lyonel Feininger)等艺术家从事绘画与形式语言方面的教学,这样的例子不胜枚举。在现代主义阶段,设计史上最优秀的设计师无不具备高雅的品位和扎实的造型能力,那些堪称经典的设计作品无一不是优美的形式与功能的完美结合。

图6.皮埃尔·博纳尔:《法国香槟酒招贴》,1891年,平版印刷

意大利设计在战后的崛起,得益于设计师们对产品的美感和外观的关注,这让意大利的制造商们征服了世界。英国的约翰·萨科拉(John Thackera)指出,很多设计师认为“意大利经验是一个启示;那个国家在家具、灯具和服装上的成功曾被部分地归因于一个活跃的艺术传统的幸存,以小规模的工作室基层结构为基础,能使大工厂做划不来的小批量的产品生产成为可能”[20]。二战以后,在同时活跃于美术与设计领域的欧洲和美国艺术家中,最有代表性的非马克斯·比尔(Max Bill)和野口勇(Isamu Noguchi)莫属。1953年,比尔担任了乌尔姆设计学院的第一任院长。他在包豪斯学习期间师从康定斯基、克利和奥斯卡·施莱默(Oskar Schlemmer)。比尔不仅是一位杰出的设计师和教育家,也是战后欧洲抽象艺术流派——具体艺术的代表人物。早在1948年,他就在瑞士制造联盟会议上提出了“美来自功能,基于功能”的口号。比尔设计的多功能乌尔姆凳、容汉斯壁挂钟和厨房时钟(图7)就以极简的形式和对功能主义的强调而引人注目,简约的形式与他的抽象雕塑异曲同工。

图7.马克斯·比尔:《厨房时钟》,1956年,荣汉斯公司生产

日裔美国艺术家野口勇不仅是美国抽象雕塑的代表人物,同时也是一位景观建筑师,还设计过舞台布景。1947年,野口勇开始与赫尔曼·米勒公司合作,当时与该公司合作的设计师还有查尔斯和蕾·伊姆斯夫妇。赫尔曼·米勒公司的理念是,生产经久耐用、整体性强、坚守诚信、不可替代而且美观的产品。野口勇为赫尔曼·米勒公司设计的IN-50咖啡桌是他雕塑桌的早期实例。(图8)他的作品还有三脚圆柱灯、鹅卵石沙发、“明”系列柱灯与光之雕塑、棱镜桌等,有些至今仍在生产。

图8.野口勇:IN-50咖啡桌,1944年,赫尔曼·米勒公司生产

值得注意的是,马克斯·比尔和野口勇两个人都是抽象雕塑家,从他们相似的经历可以看出,美术与设计从根本上讲面对的都是造型问题。作为对形式的高度概括和凝练,抽象训练对一位设计师而言是必不可少的基本功。在苏联国立高等艺术与技术创作学院,即呼捷玛斯的教学体系中,抽象创作课程同样占有举足轻重的地位,在那里执教的有罗德钦科、埃尔·利西茨基(El Lissitzky)、塔特林、卡西米尔·马列维奇(Kazimir Malevich)和留波夫·波波娃(Liubov Popova)等著名的前卫艺术家。当然,这并不是说古代艺术对当代设计师就没有意义了。西方古典艺术对和谐、秩序、比例和色彩的关注,有助于提升设计师对造型的理解;而中国传统艺术对韵味与雅趣的追求,则更有助于一位设计师高雅品位的养成,这可能也是中国设计师得天独厚的文化资源。事实上,绘画因为其从不停歇的和与生俱来的探究本性,在西方当代设计教育中依然扮演着非常重要的角色。美国罗得岛设计学院教务长罗赞·萨玛森(Rosanne Somerson)说:“在罗得岛设计学院‘那就是绘画’,即便它不是核心的话,那也是根本性地与它的教学使命密不可分的。”[21]

1952年,在英国成立了独立艺术家团体,成员包括艺术家理查德·汉密尔顿(Richard Hamilton)、雕塑家爱德华多·保罗齐(Eduardo Paolozzi)、建筑师艾莉森和彼得·史密森夫妇(Alison and Peter Smithson)等。他们拒绝现代主义所传达的理性、冷酷以及同现实生活的割裂,欢迎来自美国的流行消费文化,注重从广告、包装、漫画等所谓的低级文化中寻找艺术创作的灵感。独立艺术家团体将大众文化上升到学术层面进行讨论,为20世纪60年代兴旺的设计运动奠定了理论基础。美术与设计之间的跨界在这个时期越来越普遍:“一方面,像维克多·帕斯莫尔(Victor Pasmore)和爱德华多·保罗齐等知名艺术家涉足产品设计;另一方面,埃托雷·索特萨斯(Ettore Sottsass)等设计师开始创作如艺术品般的限量设计品。”[22]在波普艺术家中,罗伯特·劳申伯格(Robert Rauschenberg)、克莱斯·奥登伯格(Claes Oldenburg)、安迪·沃霍尔(Andy Warhol)和吉姆·戴因(Jim Dine)等人从废弃物以及日常消费文化中发现了美,并开始对它们进行文化重估。不过,波普艺术家对丰裕社会并没有持批评态度,而是积极接受各种被“用完即弃”的物品所带来的可能性。但是,也有持否定态度的艺术家开始谴责这种社会现状,如观念艺术家开始将观念置于物品之上,将艺术非物质化。美国观念艺术家道格拉斯·许布勒(Douglas Huebler)曾说过一句名言:“世界充满了物品,它们令人感兴趣的程度或多或少。我不希望再添加物品了。”[23]如果不了解这个时期的社会背景,我们很难理解劳申伯格和许布勒的观点。

当代艺术家越来越多地关注社会不公、环境保护、可持续发展等方面的问题,新科技与新材料的出现也让他们经常触及科技的前沿,这让很多当代艺术具有“设计”的特征,如提奥·詹森(Theo Jansen)的风动雕塑(图9)、徐冰的《天书》与《凤凰》等都是很好的例证。与此同时,很多设计师非常关注对形式的推敲,使他们设计的作品又具有很强的艺术性,如罗南和艾尔文·布鲁莱克兄弟(Ronan and Erwan Bouroullec)设计的“海藻”屏风,功能已经不再是他们思考的主要问题,这种充满诗意的表达被称为设计艺术(Design Art)。由于设计艺术的产品不是面向大众消费的需求,因此数量不多,对环境的影响不大。这些设计就像纯艺术作品一样具有持久的生命力。冰岛艺术家奥拉维尔·埃利亚松(Olafur Eliasson)与丹麦工程师弗雷德里克·奥特森(Frederik Ottesen)合作设计的太阳能灯“小太阳”,属于介乎美术与设计之间的混合体。埃利亚松的小太阳是一款用途单一的太阳能灯,其目的是“为世界上没有电的地区以及付不起电费的人群提供他们负担得起的清洁电灯”[24]。无论这种宣传的背后是否存在某种商业运作的动机,设计师的努力仍然是值得肯定的,他提醒那些生活相对富足充盈的人们,世界上还有资源如此匮乏的地方和生活其间的人。(图10)

图9.提奥·詹森和他的风动雕塑

图10.奥拉维尔·埃利亚松和他的小太阳

在中国设计史上,张仃、周令钊、庞薰琹、祝大年、陈汉民、吴冠英等一批优秀的设计师,同时也是艺术家。正因为他们将美术与设计完美融合,并在作品中很好地吸收中国传统的审美元素,才让他们的作品给人留下深刻的印象。然而,令人遗憾的是,中国设计界却仍在有意识地强化美术与设计之间的分野。今天,设计师们满嘴都是时髦的概念和术语,如人工智能、元宇宙、生物材料等,似乎对未来的憧憬远比关注当下的日常生活更为重要。人类当然要有前瞻性,但对当下的关注才是走向未来的起点。结果是,这些口口声声关注想象力与创造力,鼓吹跨界与艺科融合的设计师们,忽视了以日常经验为基础的设计,再加上对美术与设计的割裂,几乎没为我们贡献出多少值得称道的真正优秀的设计作品。

结 论

设计即经验。离开了经验的滋养,设计师很难创作出优秀的作品。然而,我们也注意到,如果一个设计师只是服务于商业的目的,满足于对财富的追求,其作品即使在形式与功能上都是出色的,他也只能是商业资本攫取利润、浪费资源和破环环境的帮凶。在大力建设中国的设计学科的同时,我们应该同时提倡一种正确的设计观。所谓设计观,就是一名设计师及其所处的社会对设计的基本特征及其价值取向的总体看法和理解。这个问题当然是非常复杂的,它需要我们思考为什么设计?为谁设计?如何设计?它需要来自政治、经济、文化、艺术、道德等社会各个层面的支撑,是一个民族、一个社会的价值观的体现。当年,威廉·莫里斯曾希望通过美的事物来提升人的素质,进而达到社会的和谐,当他发现自己的理想与社会现实相冲突时,他转向了社会主义运动,希望彻底改变英国的社会体制。尽管他的努力失败了,但是他的思想和实践还是对很多艺术家和知识分子产生了深远的影响。在一个拥有健全的设计观、消费观与价值观的社会,可能我们前面所关注的很多问题也就可以迎刃而解了。

对设计日常性的考察,让我们得到的另一个启示是,美术史与设计史研究之间相互借鉴的意义更为明显。设计史研究的是通过人类的智慧创造的物质世界,其中折射出人类精神世界的影子;美术史研究的是人类的精神性产品,但是离不开物质环境的承载,否则很难触及问题的本质。

[1] [美]杜威:《艺术即经验》[M],高建平译,北京:商务印书馆,2005,第3页。

[2] [德]格特·塞勒:《没有粗俗,只有设计》[M],[美]维克多·马格林:《设计问题——历史·理论·批评》,柳沙、张朵朵译,北京:中国建筑工业出版社,2010,第51页。

[3] 同[1],第19页。

[4] 同[1],第2页。

[5] [美]沃尔特·艾萨克森:《史蒂夫·乔布斯传》[M],管延坼等译,北京:中信出版社,2011,第434页。

[6] [意]斯特凡诺·祖菲主编,德乔·朱利奥·里卡尔多·卡鲁加蒂等著:《设计》[M],王曦珧译,石家庄:河北教育出版社,2022,第88页。

[7] [英]夏洛特·菲尔、彼得·菲尔:《设计的故事》[M],王小茉等译,南京:江苏凤凰美术出版社,2018,第381页。

[8] 同[7],第413页。

[9] [英]彼得·多默:《现代设计的意义》[M],张蓓译,南京:译林出版社,2013,第29页。

[10] 同[9],第24页。

[11] 同[9]。

[12] 同[9]。

[13] 德塞森特是19世纪法国文学家于斯曼的小说《逆流》中的主人公。于斯曼是19世纪末颓废主义思潮的代表。

[14] 同[9],第143页。

[15] 同[9],第166页。

[16] 同[1],第4页。

[17] [法]泰奥菲尔·戈蒂耶:《莫班小姐》[M],黄胜强等译,北京:中国社会科学出版社,2013,第20页。

[18] 同[1],第27页。

[19] 同[1],第27页。

[20] [英]乔纳森·M.伍德姆:《20世纪的设计》[M],周博、沈莹译,上海:上海人民出版社,2020,第253页。

[21] [美]罗赞·萨玛森等编著:《关键创造的艺术——罗得岛设计学院的创造性实践》[M],李清华译,北京:机械工业出版社,2015,第67页。

[22] 同[7],第436页。

[23] [德]弗兰克·特伦特曼:《商品帝国——一部消费主义全球史》[M],马灿林等译,北京:九州出版社,2022,第617页。

[24] [美]布鲁斯·布朗等主编:《设计问题——服务与社会》[M],孙志祥等译,南京:江苏凤凰美术出版社,2022,第63页。

《装饰》杂志欢迎您的来稿

E-mail:zhuangshi689@263.net

地址:北京市海淀区清华园清华大学美术学院A431 中国装饰杂志社编辑部

电话:010-62798189 010-62798878

邮编:100084

官网:http://www.izhsh.com.cn

建议邮件 书信亦可

在微信中回复“投稿”即可获得投稿须知

投稿1.5月后可致电(010-62798878)查询初审结果

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号装饰杂志 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。