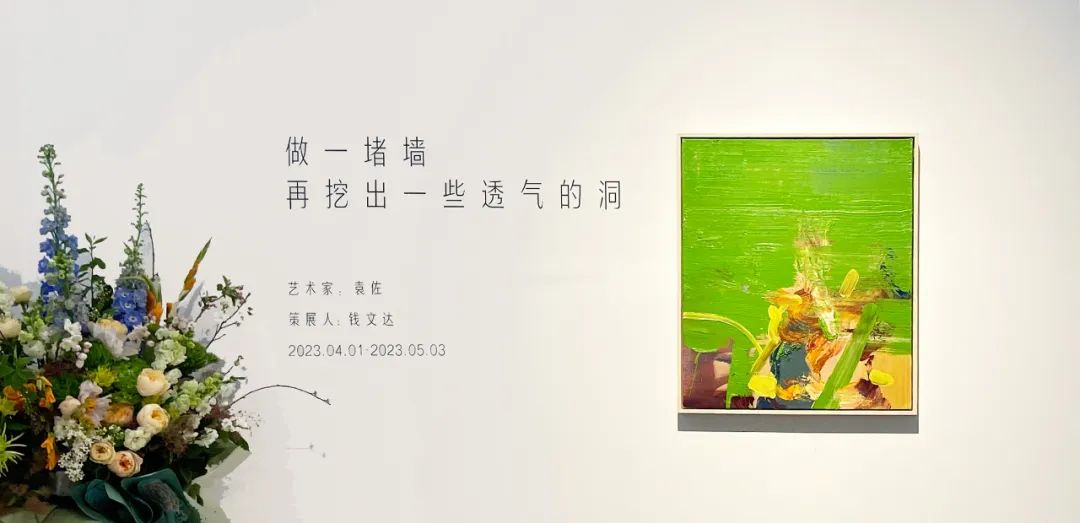

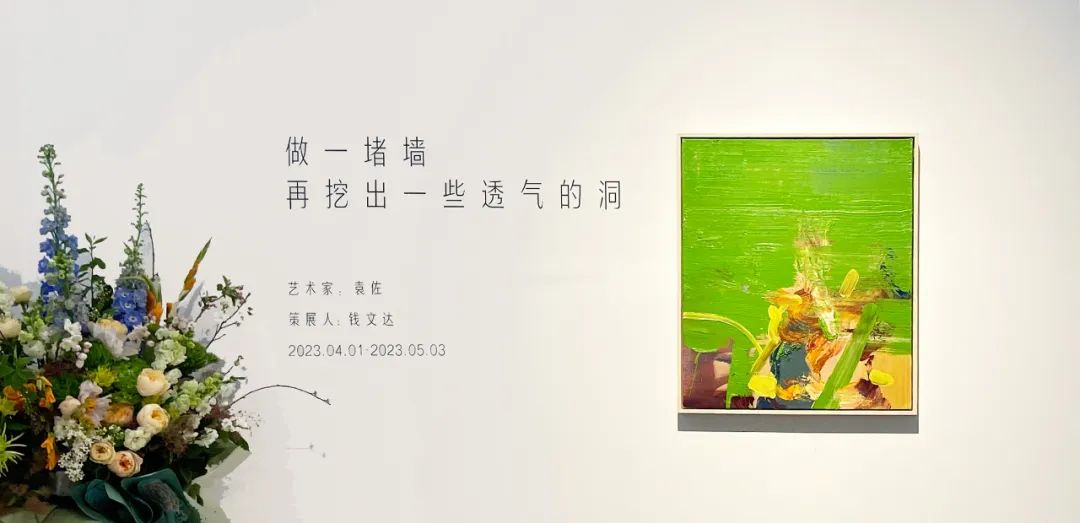

袁佐个展“做一堵墙,再挖出一些透气的洞”

袁佐个展“做一堵墙,再挖出一些透气的洞”

展览现场

798艺术区作者画廊

2023年4月1日,袁佐个展“做一堵墙,再挖出一些透气的洞”在798艺术区作者画廊开幕,展览呈现了艺术家袁佐自2014年至今的22件作品。2020年疫情之后,袁佐画了一系列以蔬果、自然和四季命名的作品,这些作品让他的朋友疑惑其中是否有什么特殊的意味,袁佐笑道其实并没有那么多深意。2020年,偶然的机会下袁佐租下了北京怀柔山脚下的一处农家小院,生活创作,非常自然。小院蔬果的生长和山野四季的变化成为袁佐日常最直接的感受,他便用画笔和画布记录了下来。在这些空间交错、笔触飞扬、色彩鲜艳的作品中,多重逻辑关系碰撞交织在一起,形成层次丰富的画面感。展览现场

“所有的考虑都在动笔之前做的,当站在画布前那一刹那开始,我个人强调的就是要有直觉、本能和下意识。”关于绘画,袁佐一直有着自己的理解,他强调艺术家个人的“当代绘画意识”,那是一种很个人的文化观念的判断,是一个艺术家对于什么叫做绘画的决定。而在意识之外,还需认识绘画的本质——色彩、笔触、肌理、速度和空间,等等因素构成了绘画最根本的内容。

作为艺术家同时也是艺术教育家的袁佐常年生活往返于中国和美国,借此新展机会,围绕这批作品与最新的创作思考,我们与袁佐进行了一次深入的对谈。库艺术=库:这是您时隔四年再次举办个展,决定举办这次展览的契机是什么?袁佐=袁:其实这个展览筹划快三年了,因为疫情各种耽误,直到现在才真正落地举办。回头看过去三四年的作品,因为生活在不同的社会环境中,所以也对我的绘画产生了影响,我希望自己的作品跟四年前能有一些变化,而且是很大的变化,但我不太确定。库:这次展览主题是“做一堵墙,再挖出一些透气的洞”,这个主题以及海报所选用的图片是如何确定下来的?它们与展出作品之间的联系是什么?袁:这句话是策展人钱文达从我一年多前的微信里找出来的,实际上“做一堵墙,再挖出一些透气的洞”是在谈绘画方法。绘画是二维空间上的艺术,它只能是一个平面,绘画时就跟砌墙一样,是不断地制造肌理,制造一个表面的平面的东西,当感觉到这个平面有些堵,有些透不过气的时候,可能会想挖几个洞,让它有种穿透感,能透个气,这种穿透感实际上就是空间。绘画就是在一个二维空间的材料里制造一个空间意识。海报用的图是我拍的,很多人也以为图上的那堵墙是一件装置作品,其实那是我工作室附近村民砌的一堵墙,并且刷成了非常漂亮的天蓝色。当时拍摄的时候墙上还没有写上标语,之后墙上有可能会写上“禁止抽烟”、“注意防火”或者其他什么政治性标语,我觉得非常契合这次展览的主题,有种双关语的感觉,所以就用来做海报了。“砌墙挖洞”,到底是一个什么东西,大家可以有不同的解释。库:这次展览涵盖了您从2014年至2022年的22件作品,这些作品在展览空间呈现安排是如何考虑的?近些年您的创作方式和工作方法上有哪些变化,结合展出作品具体谈一下?袁:作品的选择上没有太多考虑,主要考虑的还是画廊空间结构,画廊前厅空间高一些,所以选了几张比较大的画,作品本身的尺寸跟空间的关系很重要。近几年的画其实还是延续过去的这个理念,也就是刚才关于主题的阐释,做一堵墙其实就是表现肌理,表现二维材料的特性。我也一直强调要有自己的直觉、本能和下意识,当站在一块完全空白的画布前,我不会过多的去考虑计划是怎样的,构图又是如何,或者已经安排好了一些东西,我想尽量地放空自己,画的时候遵循本能和直觉。假如能体现出这种下意识的笔触和色彩,那就更好了。当直觉、本能和下意识相互发生的时候,要是能够捕捉到一个非常强有力的视觉效果,我觉得这就是一个画面了。 展览现场库:绘画是个传统的艺术表达形式,这些年从“元宇宙”、NFT艺术,到如今大热的ChatGPT、AI作画,在艺术表达多元化、与时代科技同频的今天,您为什么还在坚持绘画?袁:绘画对于我来说是自然而然的,外面的世界千变万化,绘画却已存在数千年。从有图像开始,法国南部拉斯科洞穴壁画有近万年的历史,博物馆中的彩陶有7千年历史,真正进入绘画也有近2千年的历史,到了今天仍有各种形式和流派的绘画,所以我觉得绘画是人的一种本能的状态,暂短的社会、政治、科技或大自然的变化也只是从材料、形式和主题方面对绘画产生影响。那绘画会不会停止,我觉得好像不应该,所以我并不担心自己是不是时尚、落后、进步或是其他什么,我觉得绘画就是一件要做的很自然、很真诚的事情。库:很多人在思考一个问题:“当我们谈论绘画的时候,我们究竟在谈论什么?”您如何看待这个问题?袁:绘画史发展至今,不管是什么年代什么风格的绘画,都无外乎要体现空间、色彩、笔触、速度、时间、肌理等等,这些是最最基本的,无论是什么样的风格,无论想表现的是政治主张,宗教信仰,爱情,自然,风景或是人物,画面上的色彩、空间、笔触是永远都会存在的,只不过是看艺术家如何表现色彩,如何使用笔触,如何体现时间,如何制造空间,我认为这就是绘画。库:长久以来您被认为是一位“抽象”画家,而从您近年的作品来看,不仅主题就指向具象的事物和故事,并且从画面中也能看出很多具象的形体和意象的表达,作品有了更多的叙事性。您认为自己是一位“抽象”画家吗?您在绘画中最想传递或表达的是什么?袁:我觉得不需要去界定或者限制自己到底是个抽象画家还是具象画家,我的每一笔都画得很具体,非常明确,这一笔就已经是非常确定的形了,不可替换。这就像写实画家画一只眼睛或者画一个手指,他一定是这个形而不能是另外一个形,只不过写实画家是在描绘一个对象,而我是想创造一个对象,尽管我不在意绘画有没有文学性,或者说我不回避文学故事。我的绘画喜欢从一个文学故事或一个形象开始,比如画这张大北山,我是站在我的小院的外面开始画这个山的,但是绘画进行了几个月后,到底它还是不是这个山已经不重要了,因为到后面就像我刚才讲的,绘画实际上是色彩,是笔触,是时间,是运动,是肌理,是它的方向,这些还是最根本的东西。当然,我们作为艺术家,作为一个有思想的人,生活在社会里必定会关心社会,关心周围的人、环境和自然,也一定会有政治主张,有不同的信仰,这些是自然而然体现在画面里的,我觉得完全没有必要限制自己只能是一个抽象画家或具象画家。此外,这种界定其实也是每个人根据自己的知识范畴和视觉经验做出的,你如果没有见过新的绘画就只会认为六十年代的抽象绘画是抽象绘画,但是今天在很多西方国家没有人再这么重复这个概念了,因为这是上世纪六、七十年代的观念,现在大家要向前推进了。库:策展人的文章标题为“方法之外的绘画”,这让人想起您曾说过忘掉规则和方法,挖掘创作者的“直觉、本能与下意识”,如何才能建立起自我的“绘画意识”?袁:这可能跟视觉经验有关。我所说的站在一块空白的画布前不做思考,其实不完全是这样,我所说的不做思考是在那一刹那不要去多想和多去设计,但你此前的计划、你的视觉经验积累、你的文化思考、你对绘画的理解、以及对绘画史的了解都应该有,你应该非常清楚自己站在历史中的哪一个阶段。所以作为一个艺术家来说,所有的考虑都在动笔画之前做的,当站在画布前那一刹那开始,我个人强调的就是要有直觉、本能和下意识。当然,我并不是说只有这样才叫绘画,因为每个人的想法不一样,有的人可以非常严肃的去画一只苹果、一个肖像,他要对着镜子画,对着电脑画,对一个真人画,各种各样的办法都可以,但我个人更希望是凭一时的冲动,就是在这个moment。我希望自己能向前推进,能从笔触,从用色,从空间,制造这样的地方去创造一个新的绘画意识。这是一个挑战,到底是能不能实现我不知道,但我一直在朝这个方向尝试。

展览现场库:绘画是个传统的艺术表达形式,这些年从“元宇宙”、NFT艺术,到如今大热的ChatGPT、AI作画,在艺术表达多元化、与时代科技同频的今天,您为什么还在坚持绘画?袁:绘画对于我来说是自然而然的,外面的世界千变万化,绘画却已存在数千年。从有图像开始,法国南部拉斯科洞穴壁画有近万年的历史,博物馆中的彩陶有7千年历史,真正进入绘画也有近2千年的历史,到了今天仍有各种形式和流派的绘画,所以我觉得绘画是人的一种本能的状态,暂短的社会、政治、科技或大自然的变化也只是从材料、形式和主题方面对绘画产生影响。那绘画会不会停止,我觉得好像不应该,所以我并不担心自己是不是时尚、落后、进步或是其他什么,我觉得绘画就是一件要做的很自然、很真诚的事情。库:很多人在思考一个问题:“当我们谈论绘画的时候,我们究竟在谈论什么?”您如何看待这个问题?袁:绘画史发展至今,不管是什么年代什么风格的绘画,都无外乎要体现空间、色彩、笔触、速度、时间、肌理等等,这些是最最基本的,无论是什么样的风格,无论想表现的是政治主张,宗教信仰,爱情,自然,风景或是人物,画面上的色彩、空间、笔触是永远都会存在的,只不过是看艺术家如何表现色彩,如何使用笔触,如何体现时间,如何制造空间,我认为这就是绘画。库:长久以来您被认为是一位“抽象”画家,而从您近年的作品来看,不仅主题就指向具象的事物和故事,并且从画面中也能看出很多具象的形体和意象的表达,作品有了更多的叙事性。您认为自己是一位“抽象”画家吗?您在绘画中最想传递或表达的是什么?袁:我觉得不需要去界定或者限制自己到底是个抽象画家还是具象画家,我的每一笔都画得很具体,非常明确,这一笔就已经是非常确定的形了,不可替换。这就像写实画家画一只眼睛或者画一个手指,他一定是这个形而不能是另外一个形,只不过写实画家是在描绘一个对象,而我是想创造一个对象,尽管我不在意绘画有没有文学性,或者说我不回避文学故事。我的绘画喜欢从一个文学故事或一个形象开始,比如画这张大北山,我是站在我的小院的外面开始画这个山的,但是绘画进行了几个月后,到底它还是不是这个山已经不重要了,因为到后面就像我刚才讲的,绘画实际上是色彩,是笔触,是时间,是运动,是肌理,是它的方向,这些还是最根本的东西。当然,我们作为艺术家,作为一个有思想的人,生活在社会里必定会关心社会,关心周围的人、环境和自然,也一定会有政治主张,有不同的信仰,这些是自然而然体现在画面里的,我觉得完全没有必要限制自己只能是一个抽象画家或具象画家。此外,这种界定其实也是每个人根据自己的知识范畴和视觉经验做出的,你如果没有见过新的绘画就只会认为六十年代的抽象绘画是抽象绘画,但是今天在很多西方国家没有人再这么重复这个概念了,因为这是上世纪六、七十年代的观念,现在大家要向前推进了。库:策展人的文章标题为“方法之外的绘画”,这让人想起您曾说过忘掉规则和方法,挖掘创作者的“直觉、本能与下意识”,如何才能建立起自我的“绘画意识”?袁:这可能跟视觉经验有关。我所说的站在一块空白的画布前不做思考,其实不完全是这样,我所说的不做思考是在那一刹那不要去多想和多去设计,但你此前的计划、你的视觉经验积累、你的文化思考、你对绘画的理解、以及对绘画史的了解都应该有,你应该非常清楚自己站在历史中的哪一个阶段。所以作为一个艺术家来说,所有的考虑都在动笔画之前做的,当站在画布前那一刹那开始,我个人强调的就是要有直觉、本能和下意识。当然,我并不是说只有这样才叫绘画,因为每个人的想法不一样,有的人可以非常严肃的去画一只苹果、一个肖像,他要对着镜子画,对着电脑画,对一个真人画,各种各样的办法都可以,但我个人更希望是凭一时的冲动,就是在这个moment。我希望自己能向前推进,能从笔触,从用色,从空间,制造这样的地方去创造一个新的绘画意识。这是一个挑战,到底是能不能实现我不知道,但我一直在朝这个方向尝试。 展览现场

展览现场

库:您曾在教学中一直强调光、空间、秩序的重要性,这三者在绘画中是怎样一种关系?它们是如何对一幅绘画产生作用的?

袁:这些是每一张绘画都会存在的因素,比如古典主义绘画经常表现光从外面照射到一个物体或人物身上所产生的视觉效果,但我想在我的绘画里制造出一种光从画面里向外发射出来的感觉,一种画面发光的感觉。此外,我不认为一定要把这些所谓的光、空间、肌理等等作为一个完整的体系或完整的逻辑关系体现在绘画里,我反而希望在一个画面里有2-3个不同的逻辑体系相互交织着,相互破坏,从而达到一个有意思的震撼的视觉效果,一个视觉的形,当这几个有趣的形制造和碰撞出来,并且能够站立和停留下来时,我认为这张画就成立了。库:您出生于一个有着深厚文化传统与艺术氛围的家庭,这种成长背景对您的影响是什么?袁:我父亲和母亲都从事绘画和设计工作,我们也从小学习绘画,走上艺术的道路。此外,因为父母的关系也能接触到艺术领域非常重要的人和作品。比如在美国我曾陪父母去看望他们的朋友——收藏家王季迁先生,王先生拿出珍藏的《八十七神仙卷》让我们摊在手上放在桌子上观摩欣赏,这种经历和视觉经验的建立是非常难得的,因此家庭环境的熏陶和影响对我来说确实是非常重要的。库:您主张绘画语言的直接表现和创造与更主动地加入中国传统意识,但不认为这是中西结合、洋为中用,也不认为这是绘画的现代化,那么现在您觉得有没有一个词较为准确地定义您的这个主张?袁:艺术家不应违心的去宣扬和推动某个事物,比如中国传统文化,只有在真的感受到它的美妙、有趣或是伟大时,才会自然地去重新理解它,创造它。在绘画当中,因为用的材料不一样,做出来的东西会跟十六、十七世纪的中国绘画有不同的样式,但是形象和文化传统可能会是相近的,感受也是相通的。在一个人的成长过程中,传统文化的熏陶、所见所闻以及触摸的感受永远在自己周边的时候,只要真诚地去表现就足够了。 大北山

大北山

200cm x 540cm

亚麻布油画

2021

咨询热线:010-84786155

*本微信图片及文字内容版权均为《库艺术》所有,如需转载请在后台留言告知转载事宜,侵权必究。

袁佐个展“做一堵墙,再挖出一些透气的洞”

袁佐个展“做一堵墙,再挖出一些透气的洞”

展览现场

展览现场

展览现场

展览现场

大北山

大北山