- 0

- 0

- 0

分享

- 艾利卡·费舍尔-李希特:多元文化交织在表演中的不同状态(上)

-

原创 2023-04-24

编者按

德国柏林自由大学戏剧系教授艾利卡·费舍尔-李希特作为德国戏剧界的重要理论家,从20世纪80年代开始进行戏剧符号学的研究,继而在21世纪提出行为表演美学以及交织表演文化理论。她兼任交织表演文化国际研究中心主任期间,先后发表了与交织表演文化理论密切相关的三篇文章:《多元文化交织在表演中的不同状态》、《在表演中交织诸文化:全球化世界中的戏剧》、《李希特与巴鲁查的对谈》,各方面论述了交织表演文化理论对跨文化戏剧的超越与批判。

本文是《多元文化交织在表演中的不同状态》一文上篇部分的翻译。学会微信公众平台近期将推出下篇,敬请关注~

[德]艾利卡·费舍尔-李希特 文

德国柏林自由大学交织表演文化国际研究中心 主任

张大选 译

中国舞台美术学会编辑部 编辑

杨芳欣 校

瑞典隆德大学艺术与文化科学系 硕士研究生

正如我在《表演的改造性力量》(The Transformative Power of Performance)一书中所说,表演(performance,又译“演出”)是处于中介状态(the state of in-betweenness)的典型代表。这种状态通过观演双方的身体共存促使表演产生:表演者所做的一切都会影响参与的观众,而观众所做的一切也同样会影响表演者和其他观众。因此,一场表演产生于观演双方之间的互动,且只出现在这一互动过程中。

《表演的改造性力量》英文版封面 2008版

一场表演的确切过程在开始时是无法被预见的。表演是一种自体生成的过程,涉及参与者包括了演员和观众,其特点是高度的偶然性。即使表演者为表演的进程设置了决定性的前提——即由一套规则或场面调度的过程所决定,也无法完全掌控表演的过程。许多要素在表演过程中往往作为某些交互的结果出现。

换句话说,在表演过程中,所有参与者都有可能体验到自己是一个主体(subject),可以共同决定他人的行动和行为,而自己的行动和行为也同样由他人决定。个体参与者——无论是表演者还是观众——体验到自己作为主体,既不是完全自主的,也不是完全由他人决定的;主体对一种不由自身创造但参与其中的情境承担“职责”。

梅兰芳(右)与华裔好莱坞影星黄柳霜(中)、美国声乐家保罗·罗伯逊(左)合影 拍摄地点:英国伦敦

鉴于表演产生于不同人群的邂逅与冲突(the encounter,又译“碰触”),他们以不同的方式协调彼此的关系。表演不是仅仅传递既定而单一的意义;相反,人们自己在协调过程中才带来表演的意义。因此,一个17世纪的宫廷庆典不能被视为一个既定的寓言节目的实现;使用特定文本的戏剧表演也不能被视为传递了某种固定意义或特定解释。虽然其组织者或导演可能有意为之,但实际的表演出现在观演双方之间的碰触当中,伴随着不可预见的反应和不断改变计划的过程。

阈限体验

由于表演固有的中介状态,其参与者也被自动转入到中介状态——如共同决定表演的过程和被表演决定之间的状态。参考维克多·特纳(Victor Turne)对这种状态的理论,我将参与者在表演过程中所经历的体验描述为一种阈限体验(liminal experience)。这适用于所有类型的表演——诸如艺术、仪式、体育比赛、节日庆典、游戏或政治活动。但在这个范围内,我们可以进一步区分出不同类型的阈限体验,特纳将其标记为“介于两者之间”(betwixt and between)的状态。

行为表演《妇女在汽车上舔果酱》剧照 1964年

一类阈限体验可能会导向某个特定目的,包括社会地位的变化、输赢双方的出现、共态(community)的创造、权力主张的合法化、社会纽带的建立,亦或仅仅是为了娱乐。

另一类阈限体验则把过程当作目的,特别是将其用于描述艺术表演,这就是为什么我给这些贴上审美体验的标签。也就是说,审美性的体验关注的是一个阈界(threshold)、一个路径(passage)的体验,重点在于过程本身;相反,非审美性的阈限体验关注的是转变和随之而来的变化。

马连良与卓别林合照 供图:李想

关于表演中介状态的简要说明将作为我进一步论述的起点。对中介性的强调揭示了表演成为针对人与人之间发生(碰触)过程的合适所在,这些过程不仅发生在宗教、社会地位、性别、种族、民族或文化等同一环境之内,也发生在同一环境之外。因此,在表演的过程中考察文化交流会更加事半功倍。

就邻近文化而言,这种交流甚至可以追溯到古代。例如,在日本奈良时期(公元646—794年),宫廷舞蹈舞乐(bugaku)和佛教舞蹈伎乐(gigaku)在中国和朝鲜音乐戏剧形式的基础上得到了发展。欧洲戏剧史上类似的例子更是比比皆是。如16世纪末,一群英国喜剧演员穿越欧洲大陆,促进了英语和德语文化之间的交流,从而实现了德语国家职业戏剧的发展。在法国,莫里哀将法国滑稽剧的传统与意大利即兴喜剧(Commedia dell'arte)的元素在其表演中融合一起,建立了一种新的喜剧。如此,诸种不同的文化通过表演交织一处。

假面喜剧《一仆二主》剧照

上面的例子都提到了相邻文化的交织,彼此仍有许多共同点。罕见的例外如短暂的改宗(proselytization)期间(编者注:指20世纪初期前后受欧洲传教士的影响,日本国内出现民众改信新教的特定历史时期)耶稣会学校戏剧(Jesuit school plays)在日本的引入,也在歌舞伎(Kabuki)这种戏剧形式中留下过痕迹。伏尔泰的悲剧《中国孤儿》于1755年在巴黎法兰西剧院公演。该剧改编自纪君祥的元杂剧《赵氏孤儿大报仇》,时间上回溯到了中国元朝,则是另一个例子了。在上述两种情况中,一种源自陌生文化的戏剧元素通过表演无缝般地融入到本土文化中,并根据其具体需要加以调整。

苏联导演爱森斯坦拍摄京剧《虹霓关》电影片段

从20世纪初开始,这种从一种文化到另一种文化的转移获得了完全不同的地位评价和层面考量。自19世纪中叶以来,欧洲旅行者越来越多地把各种各样的、主要是亚洲表演艺术的详细记录带回欧洲。直到半个世纪后,首批日本和中国的剧团才抵达欧洲。在他们多频率、广范围的逗留期间,在习惯于传统表演的观众面前,呈现他们的演出。欧洲的戏剧艺术家如莱因哈特、戈登·克雷、梅耶荷德、泰伊洛夫、布莱希特、阿尔托,以及许许多多的人从这些迥异的演出中汲取灵感,并将其中某些元素和舞台实践纳入他们的创作当中,为欧洲的观众创造出全新的戏剧形式。

法国戏剧家、演员阿尔托(1896-1948)

德国戏剧家、导演布莱希特(1898-1956)

同样,日本的表演艺术家来到欧洲与斯坦尼斯拉夫斯基、莱因哈特和梅耶荷德合作后,基于对欧洲现实主义和心理戏剧的接触,他们在回到日本后开创了新的话剧(spoken theatre)剧种——新剧(shingeki)。日本新剧受到了东京的中国留学生的热烈欢迎。

东西之间

19世纪开始了一种比18世纪“从异国文化中挪用表演元素”的做法更具洞察力的互动。新的交流方式,使个体艺术家和整个剧团能够在来自其他罕见文化的观众面前呈现他们的表演。在表演中,交织文化的概念捕捉到这一现象。19世纪和20世纪之交也见证了新电信技术的发明;交通和通讯革命标志着全球化的到来,它也决定了一种新的表演文化交织模式的滥觞。

因此,现代化进程(我稍后将更详细地谈到这一进程),是与欧洲及世界其他地区现代戏剧,形成齐头并进的、交织的过程,以此证明他们是现代戏剧的组成部分。

梅兰芳与斯坦尼斯拉夫斯基

梅兰芳(前排中间)与梅耶荷德(前排右一)合照

在欧洲,关于亚洲特别是日本表演艺术的报纸文章和书籍,向早已厌倦了自然主义的观众传达了一种印象,即日本表演艺术可能会为他们自己的戏剧提供一个悖式(countermodel),因为他们觉得自己的戏剧走向了一个错误的方向。起初,这种欧洲观众对日本戏剧的热情在川上音二郎(Otojiro Kawakami)的剧团到欧洲巡演中达到了顶峰。该剧团由川上的妻子川上贞奴(Sada Yakko)领衔主演,它不是一个“真正的”歌舞伎剧团,而是属于试图使歌舞伎现代化的新派剧(shimpa)。然而,即使是这样一家新式团体也只招收男演员,坚持执行1630年禁止妇女登台的法令。川上贞奴是一名艺妓,也是一名舞者,她在剧团出国巡演期间(1899年在旧金山)首次担任主角。

该剧是首个穿越欧洲和美洲的剧团,即使演出内容不是传统的日本戏剧,但它为大量的西方观众提供了观看日本表演艺术的机会。在客座演出中,川上贞奴选演了传统的歌舞伎剧目,但她还是进行了调整,以适应她所认为的西方观众的口味。

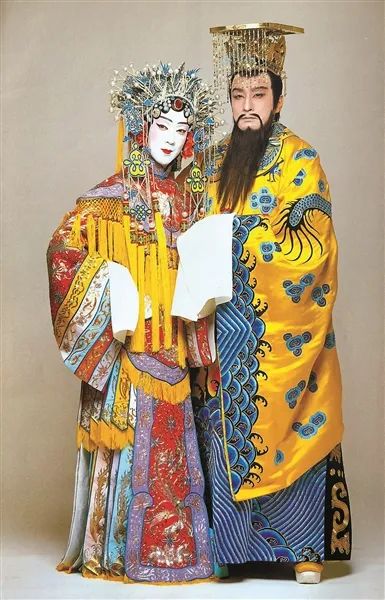

梅兰芳访美演出京剧《霸王别姬》剧照

为避免观众听不懂剧中冗长的对话,话白部分被大幅压缩,取而代之的是舞蹈场面。因而,传统上作为连接场次的哑剧场面,成为了此时上演的重头戏。此外,对于通常伴随剧中人物行动的音乐,也被减少了。

川上贞奴在巴黎(1900年)、伦敦(1900年和1901年,她在维多利亚女王面前表演了两次)和柏林(1902年)的世界博览会上引起了轰动。她迷住了观众,尽管有疏远甚至傲慢的感觉,评论家恰当地指出了一种表演艺术的独创性和显著特征,可能会振兴欧洲盛行的幻觉主义文学剧场(the literary theatre of illusion)。亨利·富基耶 (Henry Fouquier)说道:

在我们看来,这个情节似乎很天真。我再说一遍,这是一首哑剧剧本。但他们主要是通过哑剧表演来传达激情,而且不仅仅是激情,还有情感的细微差别。就像在瓦格纳的音乐中,声音有时只是用一个简单的旋律来叙述戏剧性的情况,而管弦乐队则表达了这种情况下所承受的所有感情的细微差别。哑剧表演是日本艺术家的基本艺术。

富基耶的批判有两个方面值得一提。通过提到瓦格纳,他明确指出,戏剧不是模仿,而是创造自己的真实——即一种“情感”的真实。同时他也承认戏剧元素存在截然不同的定位,即原本在欧洲戏剧中处于主导地位的语言(文学文本),在这里则从属于了表演艺术。

情绪共态

表演艺术的主导地位,尤其是在川上贞奴表演的死亡场面中,似乎已经征服了欧洲观众。在这方面,巴黎的评论家甚至把她置于他们的国宝莎拉·伯恩哈特(Sarah Bernhardt)之上:

无与伦比的奇观!没有扭曲、没有鬼脸,她给我们留下的印象是一个身体性地逐步消逝。我们看到灵与肉的缓慢告别,几乎是一秒一秒地(进行)。我们的莎拉·伯恩哈特,如此擅长(表演)死亡,却从来没有给过我们一种更强烈的艺术真实感。

在她的诱惑微笑之后,多么愤怒的眼睛!她的鼻子扩张,脸颊变得凹陷,恐惧使她的整个身体抽搐,仿佛她死于一种超自然的现实主义。

莎拉·伯恩哈特剧照

1902年,当剧团在柏林演出《凯撒》(Kesa)和《幕府将军》(Shogun)两部戏时,弗朗茨·布莱(Franz Blei)略带嘲讽地写道:

整个巴黎都被“川上之死”迷住了!助人为乐的日本人改变了这一幕,以致我在纽约只花一分钟就能看到的东西,在巴黎和柏林却撑满了整出戏,甚至看不到头!

川上贞奴剧照

布莱认为日本人的“殷勤”应该归功于观演双方的身体共存。川上贞奴的表演艺术对观众的身体产生了强烈的影响,让他们的生理、情感、精力和运动状态都发生了明显的改变。同时,舞台上的艺术家们则通过表演状态上的变化予以回应。

显然,川上贞奴,一个来自非常不同的“域外”文化的女演员,以一种在欧洲不为人知且非比寻常的表演风格演出,并能够对观众产生如此强烈的影响,这一事实无疑让那些在自己身上也经历过同样感受的评论家们惊叹不已!

此刻,理解或解释另一种文化并非重点;相反,它是日本和法国、德国文化分别交织其间的一次体验,从而让日本表演者和法国、德国的观众之间实现情绪共态(emotional community)。在表演中,戏剧不再作为一种文学样式,而是作为一种身体艺术,自此成为了可能。

歌舞伎《玄宗与杨贵妃》剧照 坂东玉三郎饰杨玉环

日本人在巴黎和柏林的表演过程中形成的情绪共态很可能尚未持续到表演结束。然而,即使这只是在表演过程中所能体验的,也同样具备政治含义。因为欧洲和非欧洲文化的成员不仅在这里平等地会面,而且欧洲人愿意以他者为榜样。此外,共态的概念似乎是可行的,它不仅被视为一个地方或国家共态,而且由非常不同的文化成员组成。在这样的戏剧空间里,一个乌托邦得以暂时实现。

当时由于工业化和城市化的不断发展,大量人口从农村向大城市迁移,人们提出了这样一个问题:在这种条件下,共态如何才能形成?尽管这种共态曾出现在日本人在巴黎和柏林的表演过程中,当时社会学家或人类学家都没有考虑到;但它最终指向了20世纪的最后几十年(编者注:指世界政治多元化及经济全球化),标志着全球化的进程进入一个新阶段。

《欲望城国》剧照 导演/主演:吴兴国 演出团体:当代传奇剧场

人们很容易理解欧洲观众对川上贞奴表演的死亡场面的痴迷。特别是通过这样的场面,西方观众体验了依靠身体运动的表演,可以在很大程度上免除语言的隔膜,以表演的方式创造出一种“情感”的真实。因此,我们可以认为,至少有一部分观众和评论家接受了日本剧团的表演,认为它是西方文化中占主导地位的文学戏剧的悖式,法国评论家亚森·亚历山大(Arsène Alexandre)在《戏剧》一文中写道:“这是一个存于想象中的无比壮观的景象,多么赏心悦目啊!”

新国剧《霸王别姬》剧照 杨赤饰项羽 导演:陈士争

因此,在欧洲川上贞奴的表演被誉为创新的典范,并且很快在欧洲先锋运动中被再度搬演。1901年她在柏林的客座演出的相关评论描述了她反对自然主义的表演艺术,并宣布这才是改革欧洲戏剧的典范:

我们所能看到、构想和理解的——表像,身体——绝不是天真的、未开发的、幼稚的、过去式的一种艺术形式。它伫立在我们身后,我们超越了它。它仍然摆在我们面前,它即将到来,也许我们正在朝着它前进。...我们在展望未来… 不,我们真的没有理由对这种艺术不屑一顾!我们可以从中受益无穷!

莱因哈特与花道

通过诉诸日本表演艺术的构成元素,欧洲先锋运动不仅创造出了一种新的戏剧,而且是一种现代戏剧。由此产生的新美学绝非仅仅被视为一种内在的艺术现象;相反,它们往往伴随着空间和身体的新概念以及影响周围文化的感知模式。

例如在1910年的哑剧《苏姆伦》(Sumurun)中,莱因哈特(Max Reinhardt)使用最初来自歌舞伎的花道(hanamichi),发生了三个方面的重大变化。虽然舞台和观众席通常是彼此分开的,但花道现在将两者连接起来。有时,演员同时进入两个空间;观众也以全新的方式体验空间,迫使打破自身的感知惯例。观众暴露在一种新的感知模式中,这表明他们无法再完整地感知周围的事件,观众可能会错过邻座目睹的东西,反之亦然。

奥地利戏剧家、导演莱因哈特(1873-1943)

花道也重新定义了演员和观众之间的关系。舞台及其黑暗的观众席使观众与演员保持距离,他们旨在通过同理心来克服这一点。然而,花道将演员转移到观众中间,观众只需伸出手就可以触摸演员。演员和观众之间的这种新关系——基于物理上的接近——这不仅影响了观众的感知,还形成了一种新的身体概念。演员的身体不再是远处观看的画面或画面的一部分,而是在三维空间中移动,并随着演员的运动而不断变化。

《俄狄浦斯王》剧照 导演:莱因哈特 1910年

不同的观众从前、后、左、右各个方向观察一个演员。演员可能会离一些观众太近,以至于他们可以听到他的呼吸、闻到他的汗味、触摸他的服装接缝,或者辨别他的妆容。演员的身体挤向观众,让后者意识并体验到观演双方的共同在场(the co-presence)。交织过程带来的空间和身体概念以及感知模式的变化,已被证明对文化史具有重大影响;同时,它们标志着现代戏剧发展的重要一步。

易卜生在日本

在日本,易卜生戏剧的演出尤其为社会的现代化铺平了道路,包括一个新的现代戏剧的开创。在日本上演的第一出易氏剧目是1909年由小山内薰(Osanai Kaoru)执导的《约翰·加布里尔·博克曼》(John Gabriel Borkman)。他从一家歌舞伎剧团招募演员,将主角委托给市川定司二世(他曾于1928年与他的剧团在俄罗斯巡回演出;爱森斯坦观看了他们的表演,随后写了关于日本表演的著名文章,题为《幕后》,为其日后的有声电影工作做准备)。剧中女性角色由女形(onnagatas)扮演,即专门扮演女性角色的男演员。然而,这并不是第一部以歌舞伎风格演出的西方戏剧。自19世纪80年代以来,数出莎剧和席勒的《威廉·退尔》(Wilhelm Tell)一直由歌舞伎剧团演出,不断将日本和西方文化交织起来。

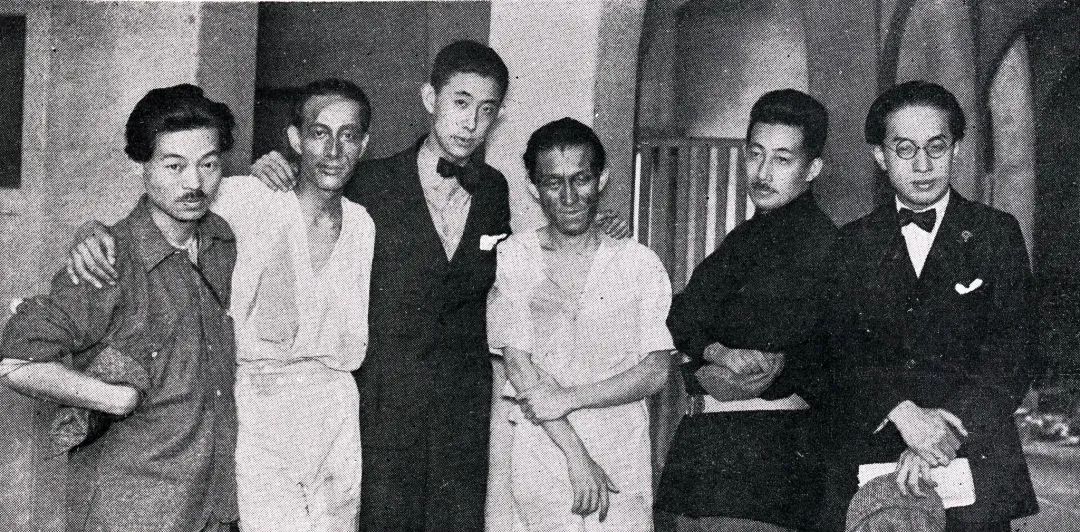

日本新剧团体——筑地小剧场主要成员合影 右二为小山内薰

1911年,《玩偶之家》由文学协会(Bungei-kyokai)制作排演,剧中女主人公娜拉由松井须磨子(Matsui Sumako)扮演。她曾在1909年由坪内逍遥(Tsobouchi Shoyo)创办的戏剧学校接受培训,其中培训的重要组成部分就是对莎士比亚和易卜生的研究。虽然松井须磨子并不是第一个重返日本舞台的女演员,但在当时的日本观众看来,观看女演员登台演出的经历还是比较陌生的;而且,她是第一个实践一种全新表演风格的人。《玩偶之家》的演出促使了新剧种的诞生,同时也建立起了日本与西方文化交织的新模式。

日本文艺协会合照 前排左二为松井须磨子 前排左三为岛村抱月

除了女演员得以在舞台上亮相外,这部作品还引入了两个重要的新奇之处。第一是指在舞台上讨论社会热点问题,如妇女问题;第二则标志着一种全新的表演风格的正式引入。这些都是齐头并进的——也就是说,新剧引入了话剧和现实主义的表演风格,以赋予戏剧一种新的社会和政治功能。

就像指责莱因哈特通过将花道引入德国戏剧来模仿日本戏剧一样,将《玩偶之家》的创排视为模仿欧洲戏剧是毫无意义的。相反,在这两种情况下,都存在一种基于表演中文化交织的生产性接受模式(a mode of productive reception),其目的是使戏剧在各自的文化背景下,发挥先前旧的形式下似乎无法实现的新功能。

日本新剧《玩偶之家》剧照 松井须磨子饰娜拉

以日本为例,易卜生的戏剧是为这种新的表演艺术铺平道路的主要催化剂。因为此时艺术家们所讨论的社会问题逐渐变得紧迫起来,而松井须磨子在《玩偶之家》中用一种幻觉式的表演风格让观众惊讶和着迷,让观众得以观察到普通人。然而,新的表演风格与演员的服装形成了对比;他们穿着欧式而非日常的日式服装,这给演员一个疏远、陌生的外观,并与观众保持一定的距离。因此,西式服装在这里服务于一个完全不同的演出目的,而非远在欧洲的现实主义戏剧或心理戏剧。

注:本文原标题为《Interweaving Cultures in Performance: Different States of Being In-Between》,原载于《新戏剧季刊》第25卷第4期。

学会微信公众平台近期将推出下篇,敬请关注~

✦

对照注释

✦

《表演的改造性力量》/The Transformative Power of Performance

邂逅与冲突/the encounter

维克多·特纳/Victor Turne

阈限体验/liminal experience

介于两者之间/betwixt and between

共态/community

阈界/threshold

舞乐/bugaku

伎乐/gigaku

即兴喜剧/Commedia dell'arte

改宗/proselytization

耶稣会学校戏剧/Jesuit school plays

歌舞伎/Kabuki

新剧/shingeki

悖式/countermodel

川上音二郎/Otojiro Kawakami

川上贞奴/Sada Yakko

新派剧/shimpa

幻觉主义文学剧场/the literary theatre of illusion

莎拉·伯恩哈特/Sarah Bernhardt

《凯撒》/Kesa

《幕府将军》/Shogun

弗朗茨·布莱/Franz Blei

情绪共态/emotional community

亚森·亚历山大/Arsène Alexandre

《苏姆伦》/Sumurun

花道/hanamichi

共同在场/the co-presence

小山内薰/Osanai Kaoru

《约翰·加布里尔·博克曼》/John Gabriel Borkman

《幕后》/Behind the Screen

女形/onnagatas

《威廉·退尔》/Wilhelm Tell

文学协会/Bungei-kyokai

松井须磨子/Matsui Sumako

坪内逍遥/Tsobouchi Shoyo

✦

参考文献

✦

[01]Erika Fischer-Lichte, The Transformative Power of Performance: a New Aesthetics (London; New York: Routledge, 2008). This paper was given as a keynote lecture at the 14th Performance Studies International conference, ‘Interregnum: In Between States’, in Copenhagen, 20–24 August 2008 and is published in: Erika Fischer-Lichte. “Interweaving Cultures in Performance: Different States of Being In-Between.” New Theatre Quarterly 25, pp. 391-401 (doi:10.1017/S0266464X09000670).

[02]Cf. Victor Turner, The Ritual Process: Structure and Anti-Structure (London; New York: Routledge, 1969), p. 95.

[03]Henri Fouquier, ‘Sadda Yacco’, Le Théâtre, October 2, 1900, p. 10.

[04]Lecture pour tous, March 1908, quoted in Leonard Pronko, Theatre East and West: Perspectives Towards a Total Theatre (Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 1967), p. 121.

[05]Je suis tout, quoted in Pronko, op. cit., p. 122.

[06]Franz Blei, ‘Otojiro Kawakami’, Die Insel, III, No. 7–8 (1903), p. 66.

[07]September 1900. Cf. Pronko, op. cit., p. 123.

[08]Critic for the Berlin newspaper Der Tag, cited in ‘Die Kawakami-Truppe (Sada Yakko) in Berlin’, in Ost-Asien, IV, No. 46 (January 1902), p. 449–50, p. 450.

[09]Cf. Erika Fischer-Lichte, ‘From Theatre to Theat- ricality. How to Construct Reality’, in Fischer-Lichte, The Show and the Gaze of Theatre (Iowa City: Iowa University Press,1997), p. 61–72.

本公众号发布的文章,仅做分享使用,不做商业用途,文章观点不代表本公众号观点。如果分享内容在版权上存在争议,请留言联系,我们会尽快处理。

作者:李希特

翻译:张大选

校对:杨芳欣

图片:部分源自网络

责编:张大选

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号中国舞台美术学会 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。