- 0

- 0

- 0

分享

- 李旻原:论东方戏剧对戈登·克雷“剧场艺术”的影响

-

2023-04-27

内容摘要

20世纪初,戈登·克雷以“Theatre”一词重新定义西方戏剧,打破长久以来西方戏剧一直以戏剧文学“Drama”为主体的美学表现。在论述的过程中,克雷有意地将重视舞台演出形式的东方戏剧与西方戏剧相互对照,以此来分析当时现实主义戏剧的缺失并批判西方艺术传统中的写实模仿原则。借由东方戏剧,克雷构思了他对舞台整体元素整合为象征符号的表现方法,试图找出全世界戏剧共有的传统规律,建立以观看审美为主体特征的未来戏剧,使“Theatre”脱离了文学,成为一门以空间创作为主的独立的“剧场艺术”。

关键词:克雷 东方戏剧 剧场艺术

中图分类号:J80

文献标识码:A

文章编号:0257-943X(2023)01-0062-10

导语

欧洲长久以来受到亚里士多德《诗学》的影响,认为“Theatre”中的美学主体表现是属于诗的范畴,逐渐从悲剧(Tragedy)和喜剧(Comedy)发展成为“Drama”,戏剧因此附属于文学之中,“Theatre”则主要指称观看的场所,即为剧场。直到19世纪末,戈登·克雷认为“Theatre”的美学应当是从空间元素整合为一体的表现,才能达到由观看而审美的主体特征,独立成为一门以空间创作为主的“剧场艺术”。当克雷在构思这门艺术时,特别将重视舞台演出形式的东方戏剧与西方戏剧相互对照。受到东方戏剧的影响,他直接从“Theatre”一词来讨论其艺术形式和美学理论,使其成为现代戏剧发展的重要理论之一。[1]

戈登·克雷(1872-1966)

克雷为英国著名女演员艾伦·泰丽(Ellen Terry)之子,自幼便受到戏剧艺术的熏陶。他六岁时开始在兰心剧院做演员学徒,并登台开启了他的演艺生涯。关于这段小时候学习表演的经历,克雷表示自己像是一个“接受机体”[2],在演员亨利·欧文(Henry Irving)的训练与影响下,他初步学会如何掌控自己,有意识地在表演中体现出适当的分寸感。尽管克雷认为欧文的现实主义表演技巧“极度不自然”[3],但这仍帮助克雷在演员生涯中取得不错的成果。1894年,莎士比亚剧团(Shakespeare Company)向22岁的克雷抛出橄榄枝,让他演出了所有年轻演员梦寐以求的角色:哈姆雷特、罗密欧、卡西欧、安东尼奥、里奇蒙等。这些颇具盛名的角色使克雷得以展示他从传统方法中学到的表演技巧,然而他却并不是这种写实模仿理论的忠实支持者。事实上,克雷在进行戏剧实践的同时,也慢慢开创出自己独特的戏剧观。从雕刻家詹姆士·普瑞德(James Pryde)和威廉·尼柯尔森(William Nicholson)那里学习的雕刻艺术,让克雷认识到与现实主义的复制模仿完全不一样的艺术表现方法。巴勃莱特(Bablet)这样解释:“克雷首先认识到的是一种拒绝复制细节的艺术。他学习到对线条的尊重、瑕疵的美感,某种通往本质的方式,将一切简化,仅留下主要的形态和基本的主体;以精简的方式来完成一个装饰性作品,找到简洁又不失表达力的平衡点;并且回归某种程度上的质朴。”[4]

1897年,克雷决定中断自己的演艺生涯,开始沉浸于绘画和雕塑学习中,并研读一些有关艺术批评和戏剧理论的书籍。巴勃莱特推测出克雷逐渐对西方现实主义戏剧感到厌恶的原因:“克雷已被布莱克的象征主义打动,随后通过意大利文艺复兴的画家,还有和普瑞德以及尼柯尔森的学习,他认识到艺术不是模仿,而是,且应当是一种再创造。歌德使他了解到艺术能够阐释无法言述的内容,而只有剧场有如此可见的象征体系。托尔斯泰证实了现实的再现是对艺术的否定。尼采则向他揭示,所有美学的活力和感知都必须以心醉神迷为前提。于是渐渐地,一份确切的艺术神话在克雷的心中萌芽,这种对绝对优美的追求,属于上世纪末唯心主义美学的范畴。”总之,克雷对欧洲现实主义戏剧的不屑和对象征主义戏剧的支持,让多数学者将他归为象征主义者,或许更准确地说,他是一位非现实主义者和非自然主义者。

克雷以演员身份开始其戏剧生涯,之后又学习绘画和雕塑,并以多元的阅读增进美学思维。如此多面向的艺术实践,让克雷对戏剧的思考与改革直接从三维的空间着手,强调的是能将剧场空间中的多样元素整合成一致性的“Theatre”。不再像过去西方所论证的戏剧,主要是以编剧的技法、思想的传递、文字的修辞的“Drama”为主。过去国内的现代戏剧观主要受到了西方“Drama”的影响,对于克雷的介绍较多从舞美设计的角度来切入。[6]本文将转换视角,除了论述克雷强调的以观看为主的戏剧观外,主要分析他如何受到东方戏剧的影响,进而以“剧场艺术”来思考西方的现代戏剧。

一、东方西方戏剧的分界

1900年起,克雷开始构思其独特的戏剧观,专注于研究演员表演、布景装置、灯光道具等舞台整体视觉的“场面调度”(Mise en scène),努力使“Theatre”一词成为一门独立的艺术,如此才能将戏剧与文学区分开来。因为在他看来,“一门艺术无法同时作为另一种艺术而存在”。[7]为了让不同的艺术表达方式,能以一种统一性(unity)的形式展现,剧场需要一位让“表演、布景、服装、灯光和舞蹈相互融合”,并懂得“借助不同的途径进行阐释创作”的导演。这位舞台指导应该追求的“不是对自然的再现,而是让观众联想到某种现象”。[8]换言之,他应当通过和谐的艺术表达手段,在剧场的三维空间中以象征符号来阐释文本。克雷将这些概念运用到剧场的实践创作,表现出不同于现实主义并带有异域风情的视觉感。《平面日刊》对克雷导演的《爱情面具》给予了这样的评价:“克雷先生巧妙地避开了因循自17世纪歌剧守旧的现实主义的现代装饰。他似乎受到日本艺术的启发,大片纯色的背景与简约朴实的装置构成他创作方法的基本元素。”[9]

该评价的偏见在于认为克雷的作品属于现代艺术运动,而其主要的代表人物经常会参照且受到日本艺术的影响。然而事实上,克雷在当时尚未真正地了解东方戏剧,仅有可能是受到一位定居在英国的美籍画家惠斯勒(Whisler)的影响,后者喜爱日本的版画及其色彩,并参与法国纳比画派的活动。自19世纪末起,欧洲印象派和象征主义画家开始从葛饰北斋和安藤广重的版画中,学习日本绘画的表现手法。纳比画派更受到浮世绘的启发,开创出全新的形象风格并将之引入象征主义的戏剧舞台。当时川上贞奴到欧洲的演出,也让戏剧家们发现日本充满象征性与非现实主义的舞台表现。他们沉醉于演员优雅、灵敏、刚柔并济的身体表现,并想要在西方的表演者身上,尝试创造出同样的效果。东方的传统文化开始直接或间接地影响着西方戏剧的发展,并以一种有意识或无意识的方式影响着戏剧家们。

东方戏剧的舞台表现形式所具有的统一性,以及对传统的继承、象征的体系、仪式的特征和演员风格化的表演,这些与西方现实主义的戏剧观念对立,却与克雷的“剧场艺术”中所提到的一些趋势完美契合。克雷于是将东方戏剧与西方戏剧明确地区别开来,并认为当时追求模仿自然的现实主义演出形式是西方戏剧崩坏后的结果。法国学者巴努(Banu)强调:“克雷仅描述两种戏剧实体——旧时的,天堂、本源;现时的,败坏、恶质。”[10]东方戏剧能够充分表现出本初的传统,西方戏剧与之相比显得拙劣。不过,克雷仍充满期待地表示:“提出对戏剧的控诉和它对艺术的无视也许很容易。但我们不会对这难堪的现况加以打击,除非这一击能让它在希望中重整旗鼓。我们西方的戏剧已经够低等了。东方仍拥有一种戏剧,我们的却已奄奄一息。但我仍期待着它的重生。”[11]

二、东方戏剧传统规律的发现与研究

1905年克雷出版《论剧场艺术》,直接以“Theatre”一词作为美学的论证主体,而以往西方在谈论戏剧艺术时,是以“Drama”一词为主要的讨论对象。在立论的过程中,他不厌其烦地在剧场中以实践来传播自己丰富的想法,在伦敦、佛罗伦萨、巴黎、莫斯科都可以寻觅到他的足迹。

1908年3月,克雷完成了另一项重大计划,出版了自己的第一期杂志《面具》。他同对手们论战,并详细地阐释了自己关于未来戏剧的想法和理论:“这次出版目的在于,向知识分子群体介绍在许久的一段时间内,被忽视或遗忘的戏剧艺术的方方面面。这不是尝试参与一场当代戏剧的改革——因为不再是改革的时刻;也不是对尚未经过实践的戏剧理论的推进,而是宣示一种在古老与崇高的传统上已确立的形式中,那份美感活力的存在。《面具》代表的是未来戏剧。若没有对过往戏剧的认真研究,人们将不可能创造出一种新的戏剧。而那些在剧场发起‘新运动’的人们,因对旧时戏剧的轻蔑态度,他们所谓的‘新运动’在发起后便迅速完结。”[12]

对克雷而言,开创西方戏剧的未来需要依靠对所有戏剧传统的研究。我们不能将戏剧建立在一个未经实践的理论上。因此,《面具》并不是为了介绍当时的前沿理论或剧场新作,而是为了追溯到那些鲜为人知的、异国的或是古老的戏剧。巴勃莱特发现克雷在《面具》中提到,“旧时的演出(托斯卡纳的意大利即兴喜剧、神圣剧等),翻印的文本和古老、被忽视的文献(塞利奥、里科博尼、戈齐等),异国的剧场(亚洲戏剧等)与多少被人们忽视的艺术形式的研究(木偶等)”。[13]

克雷回溯式的戏剧研究,源于他对过往剧场活力的怀念,促使他重新找回那些被忽视或者被遗忘的演出传统。就如克雷从伊丽莎白时期的戏剧演出中,发现了与东方戏剧的共同特点,他认为莎士比亚的时代“真正的戏剧作品是‘面具’和‘盛装游行’,它们是剧场艺术的一种轻快和迷人的展示”。[14]东方戏剧的演员表演中,明显运用了面具和妆容的特征,展现了庄重与庆典的氛围,并以自己的传统程序进行一种艺术性的方式表达。受这一份相同的特征的启发,克雷构思着当下戏剧的革新,但他却并不想再现或是模仿这些舞台表达方式。他渴望在这些过去的戏剧传统里找回那些已丢失的创作规律(law),它们在戏剧最初始时便占据着无法替代的作用,支配并运用于剧场艺术。克雷特别强调传统规律在戏剧革新中的重要作用:“倘若我们抛弃传统,就需要发明新事物。没有规律如何做到?我们创造新的体系——新的规律,这是不可能的。因为一套规律的存在先于一种体系;它在事物的初始阶段便已确立。”[15]

显然,克雷以“Theatre”提出的“剧场艺术”并不是一种全新的艺术,而是不同于西方几世纪前从“Tragedy”“Comedy”“Drama”之前就已存在并不断演变的戏剧艺术,只是经由过去的长久发展,戏剧已成为文学的一类形式,是从文学书写阅读发展成的话剧艺术“Drama”,而非真正地从现场观看体验“场面调度”而发展的“剧场艺术”。[16]因此,克雷对戏剧的革新就是在剧场的空间中,尝试从过去一切戏剧的演出传统中提取永恒价值的创作规律。为达成此目的,必须经由一份广泛的科学研究,而严格恪守传统的东方戏剧成为某种基本的参照。克雷明确地表达了这样的观点:“欧洲戏剧的规律可以通过勤奋且合理的调查研究来确立,尤其是将这个研究的结果与我们可以接触到的印度、中国、波斯和日本的剧场艺术进行对比。”[17]这就是为什么在《面具》期刊中,东方戏剧不仅是让读者认识的研究对象,更是能够启发克雷关于西方戏剧革新的思想源泉。

三、东方艺术哲学对克雷的启发

通过对世界各国戏剧的研究以及《面具》期刊的编写,克雷丰富了对东方戏剧的认识,但在设计的舞台布景或是关于戏剧场面调度的构思图中,我们却很难找到与东方舞台传统形式的关联性。尽管他所提出的“剧场艺术”和“超级傀儡”[18]让人联想起一些东方戏剧的演出特征,但其实这些概念的雏形在克雷深入研究东方戏剧之前就已经形成。[19]东方戏剧的传统对于克雷的概念形成有着怎样的影响?这是一个值得讨论的问题。

在东方戏剧演出的传统里,克雷观察到戏剧演出完整的剧场性。然而,东方戏剧属于他者的传统,其概念和美学是一位西方人所无法触及的;另一方面,东方戏剧已经是一门完美且稳定的艺术,西方戏剧作为另一门艺术,在外在的表现形式上无法再从中汲取什么。这便是克雷从未在关于舞台场面的创作中,复制东方戏剧演出形式或象征符号的主要原因。然而,他通过观察东方艺术的创作规律和表现技巧来丰富自己的思想。例如,莫斯科艺术剧院所上演的《哈姆雷特》,斯坦尼斯拉夫斯基邀请克雷作为联合导演和舞美设计,在演出手册的首页中回忆到自己曾用到中国艺术的原则来创作:“请看意大利人和中国人是如何解决绘画中所遇到的困难。他们以一种可信的、非逼真的方式来呈现现实中的元素(砖墙、大门或房顶)。他们避免可能变化的元素:暗影或未完成的动作。他们仅选择那些可以无限重复的线条。”[20]

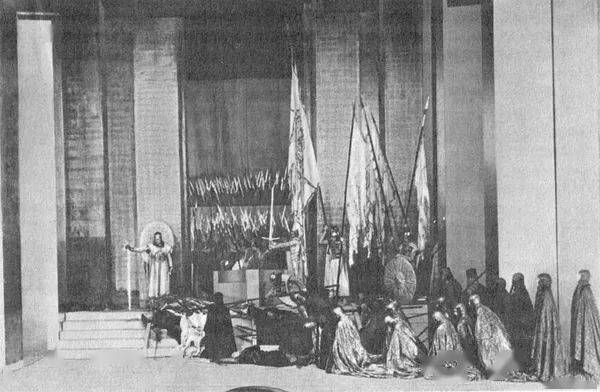

戈登·克雷1908年为哈姆雷特设计的第一幕鬼魂出现的场景

1911年莫斯科艺术剧院《哈姆雷特》剧照

如同象征主义和反现实主义所追求的美学表现,东方艺术与准确模仿或体现自然的现实主义艺术不同,展示了另一种形式表现的可能性。克雷很少关心东方艺术的外在形式,而是不断深入研究它的内在技巧和作用,显然他对于其艺术质感及表达技术更加感兴趣。克雷认为艺术产生于详细且精准的步骤,并建立在“完美稳定的原则”上,如此才能保证其真实性。[21]在东方戏剧中,克雷能够发现那些恒久不变的演出规律,而西方戏剧的衰败就是因为缺少某种稳定的形式,才丢失了原始剧场中的创作准则。因此,克雷想要以一种科学且系统的方式,从东方艺术传统的启发中,寻找剧场艺术稳定不变的创作准则。他强调,“天赋发展于学习”[22],成为戏剧学派的重要推动者之一。他努力学习世界各国戏剧中不同职位的工艺技术,因为“剧场艺术涵盖如此多不同的工艺,应该从一开始便意识到这必须是一次整体的而非部分的革新;各项艺术之间有着直接的联系,我们唯一能期待的是一个不间断的、完整的改革,只有系统地渐进才将是有效的”。[23]总之,克雷认为,真正的剧场艺术的实践者需要懂得“将舞台的线条、颜色、动作和节奏结合起来”[24],并对“舞台及与舞台有关的一切有全部和绝对的掌控能力”[25],最终成为一名“舞台监督,舞台的领导者”,或者更多的是“舞台的主人”[26],即为今日真正意义上的导演[27]。

西方戏剧受《诗学》中理论的影响,形成两个主要的传统:一部分认为剧本是艺术创作的核心;另一部分认为模仿理论是戏剧演出唯一且最重要的原则。克雷在剧场中看到的,是戏剧服务文学的舞台表现的单一性衰弱,一种不属于剧场艺术的文学表现。于是克雷希望从“肢体动作运动舞蹈中生长出”[28]真正的剧场艺术,将戏剧的不同元素转换成某些可见的“器械工具”——剧场性;其次,他想要放弃由模仿理论主导的戏剧规则,因为在他看来,“只要这种模仿自然的观点仍存在,戏剧将永远无法突破”[29]。克雷的这些概念有别于其他的革新者。

在当时,自然主义和象征主义的导演都努力想要革新西方戏剧舞台的表达方式。自然主义生硬地模仿现实的自然,将实物搬上舞台以营造一种像摄影技术那般真实的幻象。而象征主义则直接从其他艺术(如绘画、装置和东方艺术)中借用各式各样的表现形式,形成一种引起观众联想或联觉[30]的虚构空间,与诗意的文本相呼应。然而,在这些现代的舞台表现中,克雷却看到一些令其感到遗憾的趋势:“西方戏剧的缺点之一是忽视了艺术的基础规律:匆忙地创造或复制所谓能够吸引公众的改变,无法为艺术带来任何的裨益。这是在鼓励抄袭和模仿而不是从自身的才华来生发。”[31]事实上,无论是西方或东方,克雷认为都应该去发现“鲜为人知的,世界上所有地区的戏剧”,并且“带着回溯的思想,回到人们走过却从未有意识地探索过的土壤”。[32]不管参照的是什么,艺术家都要避免抄袭形式,而要遵循形式背后的创作规律,然后用自身的创造力将它们系统地转化。

由于传统的东方戏剧与西方戏剧的剧场演出形式截然不同,仓促的模仿和直接的借用对导演而言是很有吸引力的,有些西方导演急于引用这些表达方式来丰富自己的舞台呈现,但克雷认为这对戏剧艺术却是危险而无用的,他进而提出一种更为合理的观点:“我们怎么都无法变得更好,因为有些人企图对古老戏剧的这样或那样的形式,或从它们的面具、象征、惯例和服饰中进行纯粹和简单的模仿。我们倒不如研究其外在形式和附加元素中的精神实质,从中我们可以期待找到某些有价值的、能提醒或鼓励我们的东西,并可以帮助我们借鉴在未来戏剧的面具、象征和规律当中。”[33]

因此,当克雷研究东方戏剧的时候,他更加关注的是其传统精神和理论基础,也就是启发他构思剧场艺术时的东方哲学。比如,中国哲学使克雷对于剧场中“运动”(Movement)的概念更加清晰,他理解了“姿势和舞蹈是运动的散文与诗歌”。[34]这种超验性的“运动”涵盖了有节奏的动作、文本的不可见性和舞台的可见性的整体。克雷引用一段中国哲学来将这抽象的概念具体化:“这是人们还无法掌控的事物;人们甚至不怀疑它的存在,并会带着情感靠近它,这看不见却永远存在,诱人且稍纵即逝的事物;它等待着合适的人们到来,准备好和他们一起凌驾于世间大地之上:该事物便是运动。人们通常认为只有通过言语才能揭示真理。而中国的智慧说:‘精神的真理深而广,极为完美却晦涩难懂。没有词语我们不可能阐释一项理论,没有画面我们不能够呈现形状。’言语能表达二和六的准则,图像将四和八的关系形象化。这难道不深奥,像宇宙一般无垠,有着无法比拟的美?”[35]

克雷特别欣赏东方世界在经历过精神和文化凝结后所表现出的象征主义特征,同样主观错误地认为,摄影艺术作为一种对自然忠实的复制,在东方并未被视作一种艺术作品。[36]在克雷的概念里,即便充满矛盾,东方也是一个具体且充满深奥思想精神的想象。一方面,克雷将东方艺术的美学联想到象征主义的一些形式、技巧及创作规律,作为参考并汲取灵感;另一方面,克雷创造了属于自己的神话,并将其主观地定义为“象征”或“反现实”的同义词,以阐释他近乎乌托邦的激进理论。这个他所知甚少、了解片面却又感触深刻的东方,也构成了克雷的悖论:“知识所带来的危险不断地在增加。对东方的一切都了如指掌,是多么危险!我们知道的越多,失去的也会越多。之前遥不可及的东方,现在对一些人来说仍是如此……同星辰那般遥远。东方如远在天边的星星那般,闪烁着光芒。若是告诉我们什么是星辰,它们的光将会消失,我们自己也不会再闪耀。”[37]

四、重新思考仿照现实的“自然”的问题

因为东方戏剧的影响,克雷重新质疑在西方戏剧里,那些与他构思中与“剧场艺术”无关的传统。因为东方戏剧的统一性、与神圣艺术的相似处、对传统的尊重,以及优于现实主义那过分屈从于无规律的写实模仿,这些演出特点都令克雷感到钦佩。由于根深蒂固的文化传统,东方演员能够将所有可运用的剧场元素转化成一个有着一定规律,并同时可以加强舞台表现力的象征体系,而且这一稳定的演出系统可以适用于不同的戏剧文学作品。东方演员严格地遵循传统,完美传承戏剧艺术传统是其极为珍贵的特点,人们应该好好地将其保存以不让它受到任何损害。尽管当时日本正学习西方的现代化,克雷却并不认为现代化会给传统艺术带来助益:“今天的日本,一切事物都已发生变化;很多变化是必要且有益的。并且日常生活也因很多转变而变得更美好。这些尽管能够被看作是一种进步,却并不意味着日本的艺术同样能够通过改变过去的方法和材料,来完善并达到如此高的成就。”[38]

在克雷的观念中,戏剧艺术在最初始时就已堪称完美。东方戏剧传统在世代传递的过程中没有发生质变,西方戏剧却因经常性地革新而逐渐丢失了原有的特点。克雷同意约翰·拉斯金(John Ruskin)的观点:“当代戏剧因追求现实主义的舞台呈现而迷失,这与纯粹的艺术相悖。”[39]克雷同样批判道,“对自然(Nature)的模仿与艺术毫不相关,我们想要与这种发展趋势抗争的最好的方式是研究其他艺术”。[40]因此他将东方戏剧视为一种对于西方而言是全新且传统的艺术形式,并从日本演员川上贞奴的表演中,思考出对模仿现实自然在艺术创作中的重点:“自然似乎一直被认为是旧有创作方法中最好的模式。极其细心模仿自然创作而成的结果,数百万年来被不断地引用着。遵循这自然规律的艺术家不会有太大的风险犯错。但我们探究事物的缘由,并不是为了模仿,而是理解它是以何种方式、何种媒材被创造出来。”[41]

其实自学徒时期起,克雷便在欧文的表演中发现现实主义中模仿自然的动作可以是创作的源泉,但我们应该“找到表达我们思想的符号”。[42]在他看来,如果我们想要创造真正的艺术,自然的美不应该被完全模仿。人们一旦想要准确地去模仿自然,便会违背自然规律。他说:“自然的一切事物都厌恶模仿,它会恼火、愤怒和厌倦。”[43]一个破坏规律的创造不能被视为艺术,并且有可能是有害的。这便是为什么克雷要求在剧场中回避以自然主义为名。他认为“自然主义只会出现在那虚假、乏味成了惯例的舞台上”[44],就如同当时的西方戏剧。

克雷认为,“如果剧场要被当作一门艺术的话,象征符号应被看作是剧场本身的精华”。[45]而在东方戏剧里,尽管所有的演出的形式都是建立在写实的基础上,却都是经过人为的创造与时间的积累所转化而成的传统符号。东方的艺术家不会侵犯自然规律,不会把现实所见的美以直接粗暴的模仿方式占为己有,而是通过个人本能的激情和理性的思考将自然转化为艺术性的象征。克雷强调:“你们能够四处看看,你们将发现没有任何伟大的艺术样本不是以理性的掌控与激情的驱动创作而成。”[46]通过艺术的手段表现自然,这种艺术才能得到观众的认可和青睐,并渐渐成为一种民族传统和文化的结晶。就像程抱一先生所描述的:“由于中国人崇尚自然并喜欢运用隐喻手法,中国诗歌经过几千年来的不断实践,在文学上将自然中一切美好的元素都转化成了象征,而这一切都凝结了宇宙生命的身心情感。”[47]总之,在艺术的创作中,现实自然永远不应该是我们抄袭的模板,而是创作灵感的来源。为了创造剧场艺术,克雷提醒人们:“当你们学习到一些戏剧或与该行业相关的东西时,请记住真实的灵感不是来自剧场,而是从外部,从自然中获得。”[48]

结语

克雷在编撰《面具》时,发表了许多对于东方戏剧的研究,这些文章除了促进了西方对于东方戏剧的认识,还丰富了他自身对世界整体戏剧艺术的了解。为了避免直接的引用、模仿或抄袭,克雷从未在他的创作中有意地运用东方艺术的符号图像或是舞台表现形式。在他有关“剧场艺术”的理论或构思(雕刻、草图、舞台布景和装置)的作品中,我们很少会发现与东方戏剧的直接关联。对他而言,东方只是精神意识层面的幻想之地。他会借由对东方戏剧的启发,去构思他对舞台统一性的表现,以及他理想中称为“超级傀儡”的完美演员该有的表现性,进而找出全世界戏剧共有的演出规律,试图建立以“Theatre”为主的未来戏剧。

“Theatre”自古希腊文源起就指称指观看的场所,即为剧场。在外语的概念中,向来也一直指称演出的空间。直到克雷论《剧场艺术》后,才开始打破西方戏剧家与学者的想法,怀尔斯于是发现:“巴勃莱特将克雷的文本用作战斗的口号,呼唤一种具有适应性的剧场,座椅可以重新配置,以适应任何历史的或实验性的布置。他那一代人的马克思主义倾向,支持他从特定的社会经济形态的角度思考问题。他将自己的‘社会’视为一种转型状态中的社会。当一个新的社会,以及与之相应的新戏剧写作方式出现时,那将是确定的建筑形式终结的时候。”[49]

今日,当建筑形式终结,空间成为“Theatre”创作的主要部分时,如何达到统一性,又如何具有美学的合理性?总体而言,东方戏剧都有着“以歌舞演故事”的特点,在传统的创作规律下,它的改革必然是从剧场不同元素去整体推进,不会如西方戏剧的演变那样,主要是以戏剧文学为主。在克雷的影响下,“Theatre”逐渐成为20世纪后西方当代戏剧创作与论述的主要对象。艺术家从不同的角度切入,在创作中体现戏剧文学的哲学性表现、空间元素的艺术性整合、观演关系的社会性建构、个人身心的精神性探索、公共空间的政治性参与,戏剧的作用和研究不断地被打破原有的边界。“Theatre”不再只是剧作家一度创作后导演的二度创作,“导演”可直接在剧场中,从文本、表演、舞蹈、音乐、装置、环境等方面入手,在空间里任取某一元素为主,成为其一度创作的“剧场艺术”,或是演变成今日雷曼所定义的“后戏剧剧场”。如果说“Drama”是门剧作家的艺术,那么“Theatre”也就是导演的艺术。

归根结底,东方戏剧影响了克雷对剧场艺术的思考,除了让他确信“Theatre”可以成为一门艺术,更激发了其主要理论及舞台实践的灵感。斯坦尼斯拉夫斯基认为:“克雷的秘密在于他对舞台令人赞叹的理解和直觉。在一切条件之前,他已是位拥有天赋的导演。”[50]

[本文为国家社会科学基金艺术学重大项目“当代欧美戏剧研究”(19ZD10)的阶段性成果]

参考文献

作者

李旻原,法国里昂第二大学(Université Lyon 2)文学暨艺术博士,上海戏剧学院戏文系副教授。旅居法国9年,于法国里昂第二大学表演艺术系取得学士、硕士学位。获台湾地区教育机构海外留学奖学金,完成《东方传统舞台表演形式于二十世纪欧洲剧场美学理论与实务之贡献》(Apports des traditions scéniques orientales dans les théories esthétiques et les pratiques du théâtre européen au 20ème siècle)博士论文,以优异成绩获文学暨艺术(Lettres et Arts)博士学位。专业方向为跨文化戏剧研究、导演理论研究、表演训练方法研究、戏剧教育研究。在《戏剧艺术》《上海戏剧》发表多篇论文与评论。导演《开放夫妻》《向阳的星光》《野兽派太太》《鱼玄机》《咕哒毛哒》等多部作品。

责编:LULU

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号中国舞台美术学会 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。