原载于《新美术》2016.4

1. 从日常到博物馆

今天,当我们说到博物馆,大家都知道, 指的似乎是一种专门以文化收藏与展示为主的公共空间与机构。事实上,带有收藏与展示并不只出现在博物馆这样的专门空间中,在人们的日常生活里,它的历史更久,直到今天还依然扮演着重要角色。作为一种社会生活中的自发行为,文化收藏与展示一直是人们日常生活的一部分,而博物馆是在这种日常中的自发行为扩大化、专门化和公共化之上的产物。一般来说,博物馆的基础是由藏品与空间构成的,藏品往往会被认定有着重要的文化价值,空间则专门用于储藏和展示藏品。在展示过程中,藏品会被整理分类甚至加以阐释以形成某种相对完整的文化理解,而空间则要进行专门的设计以服务于展示的具体需求,比如突出展品、设定浏览顺序或者营造氛围等等。如果我们忽略掉在公共性、复杂性以及体量上的差异,我们会发现一个公共博物馆和一本家庭相簿在本质上、甚至是在模式上都没什么区别:相片是家庭成员在过去生活的重要纪录文献,对于这个家庭来说具有重要的“史料价值”,相簿则是针对相片专门设定的储藏与展示空间,非常便于相片的分类与展示。以此类推,一本集邮册就是一个家庭版的邮票博物馆;一个多宝阁就是一个家庭版的瓷器博物馆......事实上,现代意义上的博物馆就是从早先日常生活中各种形态的“微型博物馆”逐步发展而来的。由于可考证的现代博物馆起源于文艺复兴时期的欧洲,所以各种博物馆史中大多把其在日常生活中的源头归到当时欧洲贵族在自己的家中专门设置的用于收藏同时也可以展示的储藏间。在意大利把它叫做“储藏室”[Gabinetto],而在德国的叫法也许更切题——“奇观室”[Wunderkammer]。但严格意义上讲,这其实已经不能算是博物馆的源起,而在很大程度上要算是博物馆的雏形了,因为当时这些王公贵族们的经济实力很强,所以藏品收集的能力也很强,收集范围也很广 ;此外,他们的社交圈也比较大,专门设置的展示空间也已经具有了一定的专业性和在小社群内的公共性。而之后出现的所谓现代意义上的公共博物馆也正是在这些贵族收藏之上才建立起来的。早期公共博物馆的出现的最重要的意义在于其面向全社会的公共文化价值观的确立,而并不在于在藏品上有多大的突破,因为当时的藏品利用的都是社会的存量——大多数都是通过购买、捐赠或者革命没收而来的原本归王公贵族所有的收藏。甚至连当时很多公共博物馆的建筑本身原本也是王公贵族的资产,比如我们熟知的大英博物馆(图一),不但其成立的基础是汉斯·斯隆爵士的巨大收藏,而馆体建筑也是利用了现成的蒙塔古府邸;法国卢浮宫博物馆(图二)是建立在拿破仑多年对外战争得来的巨大战利品收藏之上,建筑馆体干脆直接征用了过去的法国王宫。其实拿破仑本人也早有建立一个巨大的博物馆系统的野心,只不过后来的卢浮宫博物馆不是以他的第一帝国而是以法兰西共和国的名义来实现的,其用意也从最初的展示帝国荣耀的工具调整为体现现代民主社会价值观和中产阶级趣味的公共文化空间。

图二 卢浮宫

从体现个人兴趣与记忆的收藏到保存公共文化记忆与推动公共知识传播的现代大型博物馆,博物馆的这段成长历程与欧洲的历史尤其是欧洲近代史完全紧扣在一起,古希腊、古罗马时期已经为“博物馆”这个概念播下了科学、民主和公共性的种子;在大航海时代,探险和贸易使文物和珍奇藏品的收集延伸到全球的各个角落;而文艺复兴、启蒙精神和资产阶级革命为博物馆奠定了现代公共文化的意识形态基础;中产阶级的兴起也为博物馆带来了稳定的观众群和价值观;18-19世纪,欧洲在全球的殖民扩张运动中有大量的博物学家、历史学家和收藏家参与其中,一举网罗了全世界的文化精萃;欧洲的博物馆也就掌控了全世界的主要文化记忆。可见,博物馆的历史并不是一段仅仅与日常收藏文化相关的历史,而是如大卫·卡里尔所说的,博物馆“是一种非常鲜明的政治和社会史的产物” 1。一路走来,博物馆最终能够发展成为现代社会的重要知识储存与传播场所,成为公众启蒙的中心之地,仅仅靠其在收藏规模上的扩展、展示的专业化和公共价值的确立还是不够的,真正的催化剂是其在藏品具备规模化的基础之上展开的探索研究以及随后带来的文化增值与知识生产。也正因为如此,博物学才得以成为了一个专门的学科,可以跟数学、哲学、物理、化学、艺术等学科一样,提供出一种研究世界的方式与读解社会的途径。观众来到博物馆看的也不光是平时见不到的珍奇异宝,更是能够进入在生活日常中触及不到的知识范围,或者以超越现实的视角来了解生活真实之外的其他真实。博物馆的收藏与学术研究在一开始就是关联在一起的,今天已知的最早的博物馆之一亚历山大博物馆(图三)就同时还是一所学院与一个研究所,阿基米德和欧几里德都曾在这里教学和做研究。而博物馆的学术研究其实还可以追溯到公元前四世纪,亚里士多德就曾在亚历山大远征掳掠的文物宝藏基础之上做过分类、整理与研究。正因为亚里士多德在博物学领域所做的奠基式的贡献,才被后世尊称为“博物馆之父”。在近代,在完全对公众开放的博物馆出现之前,率先出现的也是以研究为主的大学博物馆(如1671建立的巴塞尔大学博物馆和1683年建立在牛津大学的阿什莫林博物馆)。学术研究与收藏与展示一起,共同构成了博物馆的文化基础。后来,博物馆根据时代的发展对知识生产和传播方式不断做出调整,纯粹的学术性研究越来越退居二线,公众的参与越来越走到台前,但博物馆作为知识生产与传播的公共场所的性质没有改变。

博物馆[Museum]这个词在拉丁文中的词根是[Muses]——缪斯女神的意思。在古代欧洲,缪斯女神是掌管不同的文化艺术门类的九位女神的统称,而[Museum]的意思就是“缪斯女神的神殿”。这就是说,博物馆在起初就被看做是一个经典文化艺术的场所,甚至是一个被赋予了神性的地方。因此,博物馆里面的藏品即便原本来自人们的日常生活,曾具备某种实用的功能,但当它变成“博物馆藏品”的那一刻,就拥有了超越日常的文化神性,被正式接纳为经典文化体系的一部分,对它原有的日常功能的认知不会消失,但已经被融合到社会文化的读解之中了。博物馆的建筑也是同样的情况,早期博物馆的馆舍大多是现成的老建筑,原先在世俗社会里也有具体的功能指向,如国王的宫殿、贵族的府邸、宗教的场所等,但当它们转换成为博物馆的那一刻,就脱离了世俗社会,被拥立为文化的神殿。可以说,对博物馆这个词的读解为世俗社会中的博物馆空间罩上了神性的光环,如同真正的神庙那样,成为了世俗社会中的非世俗飞地,博物馆的空间内外被强制地切割为两个世界:外部属于世俗社会,内属于文化圣地。由于这种世俗物品与文化物品之间的转换以及这种截然的空间隔离,就造成了这样怪异的结论:博物馆外的物品,哪怕它一开始就是为文化服务的,但只要没被博物馆收录,就说明它是世俗的,不配得到博物馆的文化保护;而进入了博物馆里边的物品,哪怕原先跟文化完全没有关系,在这里都可以罩上文化的光环,被文化读解所保护。这也在侧面证明了博物馆其实是建立在文化强权的基础之上的,它不允许公众质疑它的权威,哪怕不能理解也必须服从博物馆的文化裁决。由此就发生了很多滑稽的误解故事,以及公众对博物馆从不间断的戏谑。比如去年在网上上就传过一段在MOMA博物馆(图四)里的视频:有人不小心掉了一只手套,但所有路过的观众都会像对其他展品一样对它行注目礼,而展厅里必备的灭火器被当作现代艺术展的作品就更是常见的笑话,一个更著名的笑话来自一位不知名的英国人的留言:“博物馆是很多珍品奇物的储藏室,并且其馆长也算在内” 2。

从根本上看,早期公共博物馆就是在文化权力基础之上实现了与日常现实的间离,博物馆建筑的外墙只不过是这种间离关系的直观表现而已。而藏品之所以值得被收藏,就是因为它不日常,或者曾经是日常但后来超越了日常。一个非洲的犀牛角被欧洲的博物馆收藏,是因为它数量稀少并且原生地距离欧洲遥远——地理距离制造了间离;一个古代欧洲日常生活中普通的碗也可能被欧洲的博物馆收藏,是因为对今天的欧洲日常而言它已经不再日常——时间制造了间离;一个传奇人物的日常用品或者故居也可能被收藏和保护起来,这是因为传奇人物本身被认定为不同于常人,所以他的相关物也借传奇的光环脱离了日常,何况博物馆收藏针对的并不是这些物品本身,而是借这些物品来收藏与其相关联的那个传奇——传奇也制造了间离;一个当下艺术家的某件作品也可能被博物馆收藏,这是因为这件作品已经被界定为当下艺术的珍品,博物馆相信它一定经得起时间的考验,它的艺术价值一定可以在未来继续得到承认并且彰显出本时代文化的辉煌——在这里艺术高度也制造了间离。更何况艺术作品是一种精神创作——可以说它本身就是为制造间离而生的,那些没被博物馆收藏的艺术作品是因为它的间离水准不够。总而言之,方式可以不限,但当时的博物馆还是明确了物品进入的一个重要标准:与日常现实的间离。大多数时候,早期公共博物馆的建筑也可以算是藏品的一部分,因为很多博物馆都征用了宫殿和府邸建筑,这不是个案而是普遍现象。一方面,是因为这些建筑大多有一定的历史价值,或者有较高的艺术价值,跟博物馆的价值取向比较接近;另一方面,欧洲的宫殿和府邸建筑大多采用石材建成,比较坚固耐用,也有一定的防火防盗功效,对藏品能起到很好的保护作用;此外,欧洲的现代博物馆出现在欧洲文艺复兴和启蒙运动期间,整个社会文化走向民主开放,政治上则发生了资产阶级革命,社会权力从君主和旧贵族手里转移到了资产阶级手里。全社会都要求把过去君主和旧贵族拥有的财富通过适当的方式转移给资产阶级与普通民众。成立公共博物馆,把贵族们的藏品与府邸公共化、公开化就成了一个优先的选择。这些宫殿类建筑虽然原本也是世俗建筑,但在建造时大多刻意营造了那种体现阶级差异的优越感,因此,对于普通民众来说,其实跟自己的日常是间离的,转变成公共博物馆,虽然体现了打倒旧王朝、打破阶级差异的资产阶级现代民主价值观,但其实也巧妙地借用了宫殿建筑与平民日常的间离,把它转化成体现经典文化权力所需要的与现代民众日常生活的间离感。博物馆空间作为现代城市空间的一分子,其明目张胆的与日常的间离关系能够得到现代社会的认同并保留下来,源于现代城市生活发展与传统历史文化保护之间达成的妥协。就像很多自然保护区是为了保护有特定样本意义的自然生态不受现代生活发展的侵蚀一样,博物馆存在的意义相当于是保护经典历史文化样本免受现代世俗文化的侵蚀,所以,能体现博物馆实质的全名应该是“博物馆经典历史文化保护区”。对于博物馆来说,要维护其文化权力和增强文化读解的纯粹性,博物馆与日常的间离就不能仅仅作为隐藏在背后的“真相”,而必须体现为人可以直观感受到的外在,而所谓直观感受,是一种相对关系,既与主体也与客体相关,在博物馆与日常间离的这个命题上,就体现为博物馆空间中不同于日常空间的直观表达以及观众与博物馆之间的完全不同于人与生活日常的相对关系。从人的角度上说,当一个人进入了博物馆,就屏蔽了在日常生活中复杂的现实利害关系考量,进入到单纯的文化读解心态(当然文化读解能力是另一个话题)。无论你原本是谁,在这里都置换为统一的身份——观众,与周边环境的关系也由此被设定为纯粹的观看与被观看、感受与被感受的关系;而博物馆的展览环境,也无论它原本做何功用,此时必须完全服务于观众的观看与感知需求,变成纯粹的感知环境。通常,博物馆都拥有藏品与空间,这虽然是构成博物馆参观的物质基础,但对于一个感知环境而言,也只是拥有了最基本的组件,其结构仍需要按照知识体系、叙事关系和氛围营造去重新设定,这不但涉及到藏品的选择、在空间中的位置与序列关系,也涉及到阐释的延展、突出重点与屏蔽不相干的东西、综合调度观众的感官、情绪与思考等等。在博物馆的这种环境中,人与物不是日常中的功用关系,而是一种有距离而相对平等的“对峙”关系,人的行为也受到这种“对峙”关系的塑造与影响,最典型的就是古典艺术博物馆和历史博物馆中的静默的注视,康德对此有非常精彩的描述,称之为“无利害的审美静观” 3。

3. 当代博物馆与日常的间离:中立地带

公共博物馆与日常的间离在早期在很大程度上是靠真实的“隔离”来实现的,物品的时间距离、博物馆的空间保护、人与物单纯的欣赏关系等等都在把博物馆与外面的世界隔离开来。这种隔离形成了一种事实上的“保护”,保护博物馆不会受到外面世界的“侵蚀”。这种做法在从一个古代社会向现代社会的转型期被证明是正确的,可以在翻天覆地的城市改造运动中保留住历史记忆,也能在混乱时期各种价值观的冲突中树立起现代的精英文化标准来引导社会大众,但当现代社会发展到一定阶段之后,继续把这种“保护式的隔离”作为博物馆的主体概念就有点说不通了,博物馆必须寻求新的存在方式。总体来说,这当然是社会发展的必然结果,但最直接的影响来自于知识界的转向,从康德起,福柯、波德莱尔、本雅明、阿甘本、阿伦特等几代有影响力的知识分子陆续提出了对于“当代性”的思考,他们的具体观点或有不同,但都在共同呼吁要关注当下,关注当下的日常生活。在艺术领域,从杜尚(图五)、波伊斯(图六)、安迪·沃霍(图七)尝试打通日常用品与艺术品之间的隔阂开始,今天对于现成品的使用已经成为了艺术创作的普遍手段。波伊斯更是在半个世纪前就宣称“人人都是艺术家”,明确宣称在艺术世界与日常生活之间不存在界限。这时,博物馆也在尝试打破保护区的藩篱,积极回应现实。博物馆作为文化空间,它的回应和“当代性”自然就不能仅仅是简单地接纳日常,而是要如何体现出当代文化是如何在思考与日常相关的命题的,就像如格洛伊斯所说的,当代是“同时间一道”而非“在时间之内” 4,同理,博物馆“回应现实”也当是“同日常一道”,而非“在日常之内”。博物馆不再是过去文化经典的保护区,而成为了当下文化思考与生活现实的中立地带,甚至是用看似荒谬的构想突破未知障碍的实验场,它与现实共生,但又构成对现实的挑战。

拜工业社会和商品经济之赐,我们从困乏时代走进了丰饶时代,在日常生活中,物的属性主要是商品和消费品,而人与物之间的联系变的极其短暂和脆弱,快速的消费迭代让物以时尚的名义快速进入人的生活又以过时的名义快速消失——物的离开并不是在使用过程中被自然降解,而是以最初出现时的样子完整地离开。而从生活中消失的物品最终只有两个去处:垃圾场或博物馆。去往垃圾场意味着物将进入回收循环系统,与其他的物一起,身体被分解重组成为新的商品与消费品的一部分。而进入博物馆,物就被切换到了一个文化世界。它也将同样被分解与重组——但不一定是在物质层面上,而更多是在意义层面上。它的“肉体”是否会被分解,意义被如何分解,以及在新的叙事构成中担负什么角色,都将交给具体的文化叙事来决定。但无论如何,它都不再是那个商品拜物教和消费社会统治下的日常之物。一个最著名的例子是杜尚的名作《泉》:一个生活中常见的小便池被原封不动地拿到了艺术展上被当作艺术品,物本身没有任何改变,甚至物的原有意义也刻意被保留下来,但由于被安置在与日常经验截然不同的观念与语境之中,与日常的经验产生了剧烈的冲突,对物的认识就完全改变了。在日常中,物与物之间会遵循日常生活叙事的安排,比如说茶壶往往跟茶杯在一起,笔会跟纸在一起,这种组合遵循的是人的使用规律;而阴凉的大树底下会长蘑菇,有水有蚊子的地方就会有蜻蜓等等,这种组合遵循的是自然的规律。在文化世界中,物与物的关系也可以被分解与重组,以产生新的意义。比如说玄武岩和橡树,两者在日常中原本没有任何关系,但波伊斯(图八)在卡塞尔文献展上把它们并置在一起,玄武岩的恒定不动与橡树的自然生长就制造了一组奇特的文化读解中的对比关系。更有趣的例子是中国艺术家宋冬的“物尽其用”(图九),他的老母亲有攒东西的习惯,在自己的房子里把一辈子用过的东西都收藏了起来,这些日用品已经被按照老太太的收藏原则进行了安放,之后宋冬把它们完整地转移到了美国当代艺术博物馆的展厅里——但重新按照他作为观察者的设定和博物馆的空间情况来组合排列,物与物之间被忽略和隐藏的一些话语与关系被清晰地呈现了出来,新的叙事也由此生成。有时候,物品的身体也会被拆解或改造,因为在新的叙事结构中,现成物品的一部分形式或意义是被需要甚至是夸大的,而另外的部分是要被去掉或隐藏起来;有时候,物品或被拆解出来的部分需要跟其他物品或被拆解出来的部分进行组合,通过制造新的形式来制造新的意义。这种方式在今天已经很常见,比如艾未未在中国古代陶罐上画上可口可乐标志(图十),弗洛林·霍夫曼把一个塑料玩具小黄鸭放大成几十米高的大黄鸭(图十一),而我策展的“社会能量”展(图十二)中用现成的塑料文件夹做成隔离墙,以及在国家博物馆的“混合现实”展览(图十三)中用一次性筷子来搭建展览空间。实际上,针对现成品的物来说,无论是保持原样还是面目全非,在博物馆中都已经转化成为了文化之物,都只是 “同日常一道”,而非“在日常之内”。

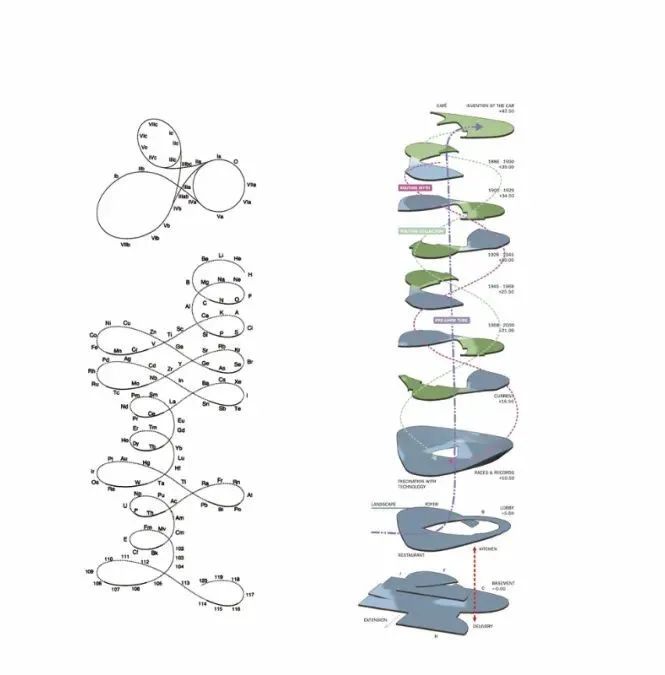

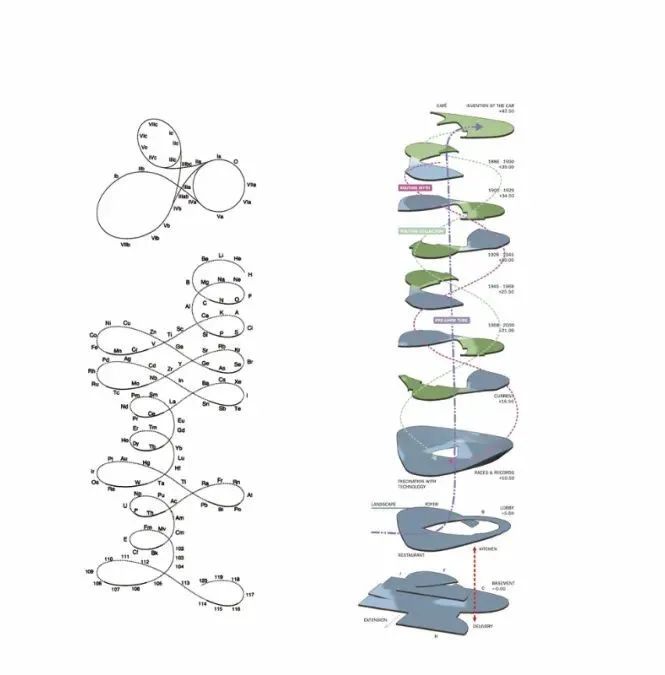

博物馆作为平行于日常世界的“中立地带”。这里的“中立”指的并不是博物馆的文化态度,而是指它是一个弹性空间。它与日常世界联通,但又始终保持着一定距离。它以陌生的视角来观察这个世界,尝试重新理解它并把它叙述出来。而叙事,如席勒所说,“使眼前的事成为往事”——有一种即时的历史观,而在呈现时,又如同戏剧一样,“使往事成为眼前的事”——再次回到现实。在一往一返之间,博物馆就在现实之中完成了非现实的间离,也就是它所追求的平行于日常世界的“中立”。有些博物馆的叙事是稳定不变的,甚至是在建筑出现之前就确立了下来,这种情况下,博物馆的建筑形态和空间格局往往就会交给叙事去塑造,比如德国斯图加特的奔驰博物馆(图十四),无论其外形或内在结构就是事先设定好的历史与陈列两条叙事线的双螺旋结构的外化;再比如柏林犹太博物馆,建筑的外观和内部空间不止是融入叙事,而是直接作为了表现性的空间语言,来叙述“伤痛”这个主题。这样,博物馆建筑空间就不止是个重新讲述的地方,更是成为了重新讲述的一部分。当然并不是所有的博物馆建筑空间都可以靠成为稳定叙事的一部分来保持与日常现实的间离,随着时间的推移,博物馆建筑的类型也在不断增多,有曾作为保护区的早期历史建筑,也有反映各种当代思潮的新建筑,还有大量的在城市更新中被掏空了的所谓新遗址建筑,而且随着城市更新的速率加快,这种新遗址建筑会越来越多、越来越新,而这些都可能会被作为博物馆来使用。这些来自日常的建筑空间其实就是大体量的现成品,同样也可以被叙事甚至是临时叙事所改造(如911纪念馆和2012上海艺术设计展期间上海当代艺术博物馆外加上的两只大猴子)。当然,这样说多少有一点牵强,而且大型空间改造往往造价高昂,不见得总能实现。其实,无论博物馆建筑的空间、形态及其由来如何,都不会妨碍博物馆作为“中立区”的性质,因为在当代,空间的构成以及人们对空间的认识都不再是工业时代的那种按照功能区块切割的方式了。按照齐格蒙特·鲍曼的说法,“空间——现代空间——是管理和控制的对象。空间是负责协调任务的权威游戏场;是制定规则让‘内部’统一的同时与外部相分离的游戏场……是同化异质并将分化的部分统一起来的游戏场:简而言之,是将一种松散的集合体重塑为统一系统的游戏场。” 5这就是说,博物馆空间的真正构成在于其由叙事重塑起来的空间集合体,它的内部链接关系以及与外部的边界都交给叙事去决定。甚至由于时空观的改变,一个在博物馆中低头刷微博微信的人已经不在博物馆之内,而一个远程在线参观博物馆的人就在博物馆之中。以此类推,任何一个日常空间也都可以在某个时间段中成为博物馆,博物馆就是那个或那时被叫做博物馆的地方。 所谓“中立区”或与日常的间离设置也具有了即插即用的功能。

在与日常平行的博物馆“中立地带”所提供的对当代的观察与叙述中,既有时代的档案,也有发掘出来或重新组合形成的知识,但最主要的,是它提供了一种超越了日常的视角和看法,可以让我们跳出日常的控制,站在外面回头审视我们生活的这个世界。“中立地带”中的观众不同于“保护区”中的观众,这里没有珍宝可以“瞻仰”,就物本身而言,大都是寻常之物,它们之所以会出现在这里,要么是为某种观念所用的“现成品”,要么是某种叙事所需要的“档案”,它们身上承载或链接的观念与思考才是观众真正要参观的东西。因此,按照格洛伊斯的说法,“不应以美学视角,而应以诗学视角视之” 6,参观不再是主体对客体的“无利害的审美静观”,而是主体内心“自主诗化的构建” 7。在这个过程中,观众被邀请(或者是被强迫)成为思考的同行者,同时也扮演了时代的异己者与日常的陌生人,保持着与日常及所在时代的距离。这里,观众被要求首先要成为本雅明所说的“当代人”,他甚至可以构建自己的完全不同于博物馆提供的叙事的看法。观众的不同观点和对博物馆原有叙事的批判并不意味着任何一方的失败,恰恰相反,有时博物馆甚至会主动邀请观众表明自己的态度或呈现自己的理解,因为他们相信,观众的多元化甚至完全相反的理解是对原有叙事的完善——更重要的是——这恰恰体现了博物馆在当下存在的根本意义:一切独立思想都可以存在、讨论与碰撞的“中立地带”。也正因为如此,博物馆才有资格真正成为当代文化的栖息地,因为无论“当下”也好,“文化”也好,都天然具有不确定性,笛卡尔曾把“当下”定义为一个怀疑的时刻,齐格蒙特·鲍曼称文化领域“注定是悬而未决” 8的,也就是说,在“当下”,把任何单一的断言当成唯一的正确都是危险的,而在多种角度或观点形成的矛盾性之中反而更容易把握“历史状况的模糊性” 9。更何况,作为文化场所的博物馆并不一定负有找出真理的责任,而更适合作为一个有效的认知和思想工具。在当代,博物馆成为了一个不确定的环境,这不仅仅是一种必然结果,更是一种社会责任。从自发的个人收藏到有一定规模的奇观室,从带有伤感的“历史文化保护区”到带有社会实验性质的当代文化“中立区”,在不同的时代,博物馆的形态和社会角色差异都很大。但无论是坐在家里翻开相册回顾自己的成长之路,感慨时光的荏苒,还是游走在开敞的公共博物馆大厅中探询日常之外是否有其他的“真实”,借助“博物”叙事——一种超现实的叙述方式——我们就能走进日常现实之外的其他维度。萨特说“我们都是历史的人质”,其实大多数时候,我们还谈不上去做历史的人质——因为我们早已成为日常的人质,走进博物馆,我们就暂时脱离了日常,博物馆也因此扮演了与日常对抗的角色。就像宗教时期的寺庙和教堂一样,即便不能真的使我们得到解救,但也可以抚慰我们的心灵,哪怕就算是放放风,也是好的。

注释:

1. [美]大卫·卡里尔著、丁宁译,《博物馆怀疑论》,江苏美术出版社,2014年, 第2页。

2. [美]爱德华·P·亚历山大、玛丽·亚历山大著,陈双双译,《博物馆的变迁》,译林出版社,2014年,第4页。

3. [德]鲍里斯·格洛伊斯著,苏伟、李同良译,《走向公众》,金城出版社,2012年,第35页。

4. [德]鲍里斯·格洛伊斯著,苏伟、李同良译,《走向公众》,金城出版社,2012年,第114页。

5. [英]齐格蒙特·鲍曼著,郑莉译,《作为实践的文化》,北京大学出版社,2009年,第30页。

6. [德]鲍里斯·格洛伊斯著,苏伟、李同良译,《走向公众》,金城出版社,2012年,第9页。

7. [德]鲍里斯·格洛伊斯著,苏伟、李同良译,《走向公众》,金城出版社,2012年,第11页。

8. [英]齐格蒙特·鲍曼著,郑莉译,《作为实践的文化》,北京大学出版社,2009年,第10页。

9. [英]齐格蒙特·鲍曼著,郑莉译,《作为实践的文化》,北京大学出版社,2009年,第11页。

博展联盟 | 文博行业交流协作服务平台。以行业社群为基础,“共建·共享·共生”为主题,搭建的文博行业协作平台;整合展陈行业资源,提供专项服务解决方案;以行业大数据为驱动力,为平台用户创新赋能;深度挖掘文化IP资源,推动展陈产业升级;促进跨界融合发展,引导行业发展方向。

/ 官 方 网 站 /www.518bwg.com

声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表博展联盟观点或立场。本文仅用作交流学习使用,图文版权皆归原作者所有,如有关于作品内容、版权或其它问题请于文章发表后的30日内与博展联盟联系。

欢迎转发,点下“在看“