- 0

- 0

- 0

分享

- 廖小舟:当代德国剧场的反思(创作流程篇)

-

原创 2023-03-28

摘要:本文是作者在德国进行戏剧与自由艺术学习与实践过程中对于当代德国戏剧的反思。文章从空间社会学及现代性批判理论的角度,通过捕捉现代社会中人的多重困境,对德国戏剧与中国戏剧行业进行了多方位的思考与批判,并提出了社区概念在当代剧场中的重要性的观点。文章为上下两篇,此文为上篇:对德语区剧场发展历史背景进行了简要的梳理,并结合作者在德国剧场的实践经历介绍了德语区剧场的基本创作流程以及剧院结构与制度。

如今业内对于德语区剧场十分关注,这不仅是由于雷曼的著作《后戏剧剧场》在专业的戏剧学院群体广为流传,同样还因各类社交媒介在全球化的背景下迅速发展,戏剧类知识博主如雨后春笋在网络上涌现。总是被冠以“当代”、“先锋”、“冷酷”等名号的德语区剧场的作品,在标题或是图像的传播有效性上,它们相较于其它语种地区的剧场作品在如今这个数字时代具有更好的流通性。虽然广义上的德语区剧场还包括以瑞士苏黎世和奥地利维也纳等德语国家地区的市立大剧院,但是我们在运用德语区剧场这个学术词语时,至少我们所描述的样本绝大部分是来及德国的剧场作品,并且目前国内学术界对于“剧场”和“戏剧”的定义争论不休,为了行文方便我将下文所有泛“德语区剧场”概念或样本简称为“德国戏剧”,并且主要讨论传统德国的城市剧院。

▲德国新锐舞台设计沃尔夫冈·梅纳迪(Wolfgang Menardi)的当代舞台美学。

德语区剧场的谱系

德国戏剧也被视为全球最先进的或是最好的戏剧,有两方面的原因:

一是从历史上来看其相较于英国与法国,德国有更长的资产阶级现实主义戏剧时期,这意味着德国戏剧对于剧院边界突破的跨界有着更普遍的实行,对于文学剧场有着更前卫的实验形式,纵观英国最先进的皇家剧院也很难看到创作者对于文本根本性的怀疑。在十九世纪,随着公众阅读能力的提高,市场对于印刷物有着大量的需求,资产阶级希望拥有自己的戏剧机构并且希望自己的社会和道德得到表达。于是资产阶级从贵族手中接管了宫廷剧院,并建立了属于自己的社交聚会场所。这一习惯保留至今:在德国大大小小的剧院都有属于自己或外包经营的酒吧咖啡馆,一般两小时以上的演出都会设有10-20分钟不等的中场休息,这个时候部分观众会选择去小酌一杯。演出后酒吧就更是座无虚席,记得上次在柏林绍宾那剧院看完演出后,甚至连酒吧外面都站满了手持酒杯相谈甚欢的观众,直至演出后一个来小时,人群才逐渐散去。

二是德国戏剧有着大量国家公共财力的支持。在德国文化和戏剧被认为是国家的责任,因此戏剧得到广泛,可靠,持续的支持。

▲柏林绍宾那剧院演出后人群散去的前门广场。

自18世纪下半叶以来,德国戏剧一直被视为一种道德机构,它在舞台上需要处理公共的社会问题,并针对当时的情况提出批判性的表达。直到俾斯麦掌政德国才能算得上一个真正的民族国家,并致力于一个雄心勃勃的制度和知识计划,其中包括越来越多的对高档国营剧院的补贴要求。这是国家统一后的结果,这种文化的自信在联邦制以后更是得到了滋养。这种对剧院的精神和经济支持,源于德国将民族或国家作为一个文化共同体的主张和任务,德国戏剧的补助是世界上最多的,因此可以被提供最先进的美学基础。在德国每个座位有约80%来自政府的补贴。

由于几乎不需要考虑票的盈利问题,于是剧院便很大程度上可以摆脱市民阶级观众对于娱乐的需求,这很大程度上保证了德国戏剧的演出与制作水准。相比于迎合观众的口味,满足戏剧专家的评估标准才是德国戏剧创作者首先需要考虑的。当然这也产生了一种制度化的权威系统。更有名更富有的剧院总是能够吸引更优秀的创作资源,从柏林戏剧节邀请函的积累量上就可以看出德国戏剧界阶层的固化。

▲波鸿剧院财力不算雄厚,但总是连年入围柏林戏剧节奠定了他们在德国戏剧界的学术地位。其出品的《哈姆雷特》在2020年柏林戏剧节因为疫情原因通过线上放映。

▲克里斯托弗卢平作为客座导演在波鸿剧院的第一个作品《新生活》(柏林戏剧节2022)。

▲波鸿剧院院长约翰西蒙斯亲自执导的《太阳之子》再次入围今年柏林戏剧节。舞台设计师是被中国舞台美术学会多次推送的雷蒙德·奥菲·沃格特(Raimund Ofeo Voigt)。

制度化的艺术

戏剧是艺术生产中最制度化的形式,但制度化绝不等同于标准化,在数年前我就已经意识到戏剧的艺术不仅是发生在舞台上,甚至在观众买完票或是打上领带出门去剧院的那一刻起,戏剧的艺术就开始生成了。尽管将社会介入纳入到了剧场整体艺术的范畴,但这种思维依然将空间视为了一种行动的刚性社会背景,并没有将观众的行动真正整合到上下文当中。这种想法已经算是“当代”。但是这其中忽略了一个重要的生产过程——即剧院制度对于空间的生产。相信戏剧从业者都会在剧场中感受到一种特殊的氛围,这种氛围是剧场独有的,它不仅包括嘎吱作响的木板、通风系统带来机械与木材混杂的味道,还包括看报的门卫、像幽灵般游走的场工、在办公室里不知道忙什么的管理人员。从偶像崇拜层面阐述这个问题稍显媚俗,若根据空间社会学理论来分析:氛围是物品和人在空间秩序安排过程中的感知影响,它们具有一种相互塑造的潜力,并且空间安排可以通过制度化获得主观价值,这是一种剧院内部的空间再生产。在德国剧院有一个专门负责把控这个节奏和氛围的部门:KBB ( Kunst Betriebsbüro) 艺术运营部门。这个部门的职能类似于制作人,但是他们负责统筹整个剧院在演和在排练的所有项目:人员安排、场地统筹、生病休假、商业对接等。德国剧院通常需要提前一年制定演出计划,需要将财政和生产资源纳入到框架中,我去年为波鸿剧院设计的Oval Office就因为年底预算捉襟见肘,加上战争原因物价和人工费的疯长,目前施工还处于搁置状态。

▲波鸿剧院的格调和北京首都剧场有种莫名的相似性。

▲KBB部门每天给员工发布的工作安排表。

因此,对于剧院内部合作的能力或人员与预算可用性的评估,从而使所有参与者的最不同的想法得到协调十分重要。这还包括对戏剧文本的不同意见,对演员个性的外交平衡,以及对资助剧院的市政当局的社会政治想法的考虑。实际上这个年度演出表并不是单单由严格意义上的戏剧组成,而是还包括涉及的观众及其反馈组成。所以可以说制作演出表已经开始作为一种创造性的表演行为了。在戏剧这种“短暂”的媒介中,这个行为过程直到演员最后一次谢幕才会明确结束,甚至可能直到戏剧演出后最终的纪念性文本被写进戏剧史。

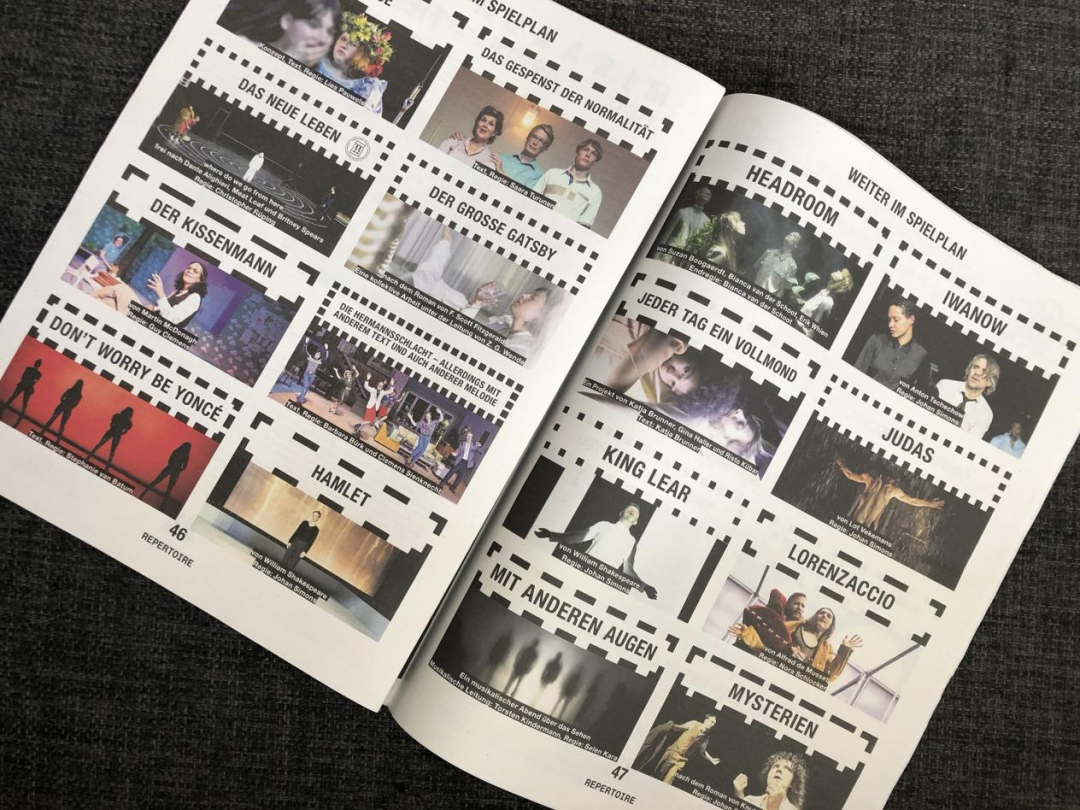

▲波鸿剧院出版的剧院期刊,里面记录了本季度所上演的剧目并附有文字简介。

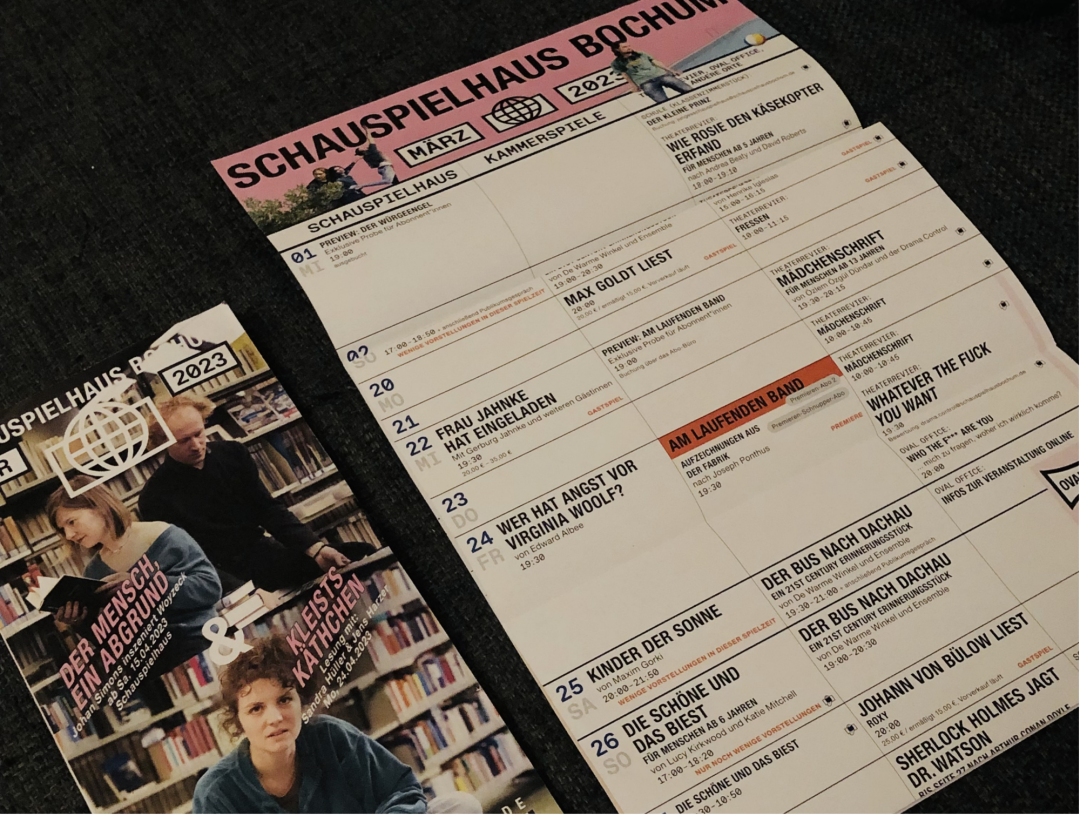

▲除此之外,剧院还会将每月的演出计划出版成小册子供观众免费领取。

某种程度上制度化限制了创作者的自由,但是却保护了创造性在空间中的可能性。这句话之所以看上去矛盾是因为我们对于“创作者”歧义,它似乎被狭义地理所应当地被理解为了导演、设计师、演员,但是没有技术人员,没有裁缝,没有迎宾等,一台演出是无法完成的。慕尼黑皇宫剧院(Residenz Theater)约有300名长期雇佣员工,还包括100名左右的外聘或翻译为“客座”人员。

▲慕尼黑皇宫剧院(Residenz Theater)外景。

在德国剧院中像导演、舞台设计、音乐设计等职位一般都采用外聘的形式——即按项目签约劳务合同,于是我们常看到的“客座导演”这样的名号。这300名长期工中只有大约20名是真正意义上的艺术创作者,包括戏剧构作、服装设计师、灯光设计师、技术指导等。除此之外的剧场职员尽管我们很难称他们为“艺术家”,但是对他们完全忽略会对戏剧艺术产生肤浅的“台上和文本里那点事”的理解。

雷曼在《后戏剧剧场》中专门提到了当代戏剧的综合法的消解,但是倘若将剧场放置于更大的社会空间中,并且考虑后台人员的参与,综合法依然扮演着重要角色,因为其包含了感知想象和记忆过程,这生产了一种不僵化的空间,并与空间的形成的另一个要素“间距( Spacing)”形成了一种张力的平衡,这也解释了为什么剧院的制度化结构看似限制了自由,实则反倒解放了自由。

▲波鸿剧院1981年的演出招贴画被纪念性地挂在了现在剧院技术部们办公室的门口。海报中详细记录了剧目的幕后制作人员,而这部剧的舞台设计师是大名鼎鼎的Karl-Ernst Herrmann。

创作过程

项目初期戏剧构作与导演和舞台设计师的合作经常是一种平行的展开方式。我在波鸿剧院为剧目《了不起的盖茨比》担任舞台设计助理时,项目已经到了采购舞美材料的地步,而这个时候戏剧构作的剧本改编工作才进行了一半。布景方案在项目早期基本就已经大致完成了,但此时方案只能被称为模棱两可的空间,它等待着在随后的排练过程中被添加上丰富的细节。严谨的德国技术工人会在导演认可模型方案后用剧场剩余的边角料按照模型结构搭建一次舞台空间的大致结构,这个步骤一是检验布景的尺寸,包括换景涉及到机械运转等技术情况;二是让导演和舞台设计师更直观地观察舞台空间,做出适当的调整。这是舞台模型第一次真正的实现,下一步就是生产。此时另一个舞台技术的核心部门Konstruktion结构部门会紧密参与进来,他们负责所有高精度的施工图绘制,材料采购和预算把控。

▲德国剧院会在正式排练开始前就进行一次舞台方案的预搭建。

接下来便是排练环节。从某种程度上来说,越是天赋异禀的设计师在这一步前完成的思维实验越完整,也就是说此时设计师已经在脑海里将空间的可能性逼到了极致,随后任意一次意外的新点子都可能将整个设计提升一个档次。在波鸿我所辅助的设计师前期除了提供一个模型、没有任何的草图、换景分镜头和文学解构,这也导致最后演出艺术层面很平庸的局面,波鸿剧院院长也是著名导演约翰西蒙斯不得不在排练过程中临时来出谋划策。

直到首演前,排练工作大概分为八个步骤,首先是朗读排练。剧本朗读第一次读会在所有主创部门人员参与下进行,所有人理论上都能进行意见发表,当然大家都很懂事,除了演员、导演和设计师外,大部分人不会发表建设性的意见。此时是导演与戏剧构作碰撞最激烈的阶段,他们所争论出的戏剧构思结果将左右整个剧的走向。

▲排练中的《 Lorenzaccio》。

四项重要的任务:研究文本、寻找人物、处理空间和建立紧张关系,始终贯彻整个排练期。这是一个戏剧构作导演演员必须相互质疑的阶段,演员需要不熟背剧本来保持清醒,在他者的否定性中找到这部剧本质的内在精神。对于舞台空间的理解能力德国演员似乎是与生俱来的,可能和表演学院的空间感知训练有关系。老实说这似乎对中国很多演员是一个巨大的挑战:那就是把剧场本身视为一个真实的地点。他们总是会对自己身处的空间表示怀疑,并把一种对于理解城市空间的逻辑生硬地搬上舞台。

这个问题一方面来自表演教育对于空间探索的忽视;另外一个方面这也是现代性祛魅的症候,即只关注了列斐伏尔空间三元辩证中的“空间的实践”与“空间的表征”,却忽略最重要的“表征的空间”。这使得观众必须强行进入一种极权的精英的观演契约中,被动地去接受一种示意性的舞台。尽管有些导演有意识地去关注演员的身体性和在场性,但大部分时候他们依然身处于一个文学附庸式的剧场,相比于西方我们并没有数量上更多的优秀剧作家,但我们却有更具权威的编剧团体,一种自上而下的创作逻辑充满了皇帝的新衣的味道。

下一个阶段是在排练厅排练,在此期间剧院的技术人员会在排练厅尽可能地搭建一个和舞台方案布局接近的临时布景。之后会到主舞台在正式的布景中不间断地上排练。随后在原有的装饰和化妆的情况下进行排练,再下一步与灯光排练相结合,此阶段通常被称为Hauptprobe(主排练),导演也会将自己的工作桌挪到距离舞台更远的地方,以便进行更全局的观察,姿势和面部表情、 上场与下场、节奏和语言都要适应新的空间。直到正式演出前会有两次被称之为AMA(alles mit allem)的试演,此阶段所有流程甚至包括协调演员的化妆时间、道具的更换时间都要列入计算范畴,通常舞台监督也会在这个时候介入工作,但其统筹的工作并需要像英美或者国内的舞台监督那样事无巨细。第二次AMA,剧组会邀请全剧院员工进行观看,院长或者艺术指导随后会和剧组主创人员交换意见。尽管之后还会有四五次排练,但是大部分时候是对技术进行调试,还包括两次针对于宣发和记录的剧照排练。

首演前会有一次对观众公开的排练,票价基本上是统一的10欧元(成人正常票价根据座位不同10-50欧不等,学生票在任意座位都是10欧出头,不会出现像国内某些剧场将50元的学生票座位统一放置在最后几排的情况)。但是多数情况下观众在公开彩排时不会看到完整的演出,因为导演依然会不时地叫停演出进行调整。首演结束后,导演剩下的工作就是为自己的作品进行“辩护”,他可能为此工作了四到五个月,实际上他的工作现在已经算是正式完成。

▲笔者担任助理的作品《了不起的盖茨比》官方剧照。

忙碌的剧院助理

必须提一下德国剧院的培训系统,这也是德国戏剧教育和就业紧密接轨的一个重要原因。前文提到过,德国剧院并不会长期聘用舞台和服装设计师,但是他们有一套完整的助理培训系统,或者可以看作学徒培训。一般每个剧院会常驻5-10名舞台设计助理(Bühnenassitanz)与服装设计的助理(Kostümassistenz),在一些规模比较小的剧院会把这两个职位合并并称之为演出助理(Ausstattungsassitanz)。舞台助理的职位会有对毕业专业匹配度的硬性要求,在有些剧院招聘助理的广告中明确要求了驾照的等级。排练期间是助理们最忙碌的时候,因为德国剧院演出是轮流制,这和国内剧院习惯于让一台戏连着演好几天不太一样。他们每个月是以近十部剧为单位轮番上演,这意味着基本上会有多部戏是共用一个舞台,并且每部戏大部分时候都不会连续演两天,所以舞台会不停地拆——装。这个往复的过程是助理心力交瘁的时候。剧院的老员工总是会告诉新人,助理工作重要的不是艺术能力,而是沟通能力和抗压能力。这个过程之所以让人身心俱疲,一方面是因为助理需要接受导演和设计师的催促以及无休止的改动,一方面要顶住随时可能大发雷霆的技术主管的精神压力,而且懒散的工人也让人十分头疼。

▲杜塞尔多夫剧院的绘景车间。

▲正在参观剧院的德国小学生。在德国政府十分重视青少年的文化艺术教育。

德国剧院的排练时间一般为每天的10-14点与18-22点两个时间段,助理是全程需要参与排练的,这两个工作时刻其实只是对于演员生效。当然KBB部门把每天的时刻表在全剧院公布可以有效避免劳务局找麻烦,在德国违规加班会使雇主面临高额的罚款。除了排练团队其它职员依旧是传统的朝九晚五的工作制度,制作车间甚至是朝七午三,所以14点的到来并不意味着助理们可以回家惬意地午休了,而是还要在各部门下班前去核实一系列琐碎的细节问题,包括去满足导演上午灵光一现而添加的道具。

不同剧院的拥有截然不同的空间布局。杜塞尔多夫剧院地处财力雄厚的北威斯特法伦州首府,拥有其它剧院难以企及的硬件设施。前几年剧院翻新了建筑外立面,成为了城市新地标。在这个美丽建筑两公里外的中央火车站旁有一个巨大红砖楼房,这里是杜塞尔多夫剧院的排练厅。里面竟然1:1复制了剧院一大一小两个舞台,并且配套了吊杆系统和灯光设备,甚至连转台都在排练厅搭建了。剧院所有的制作车间绘景间包括道具库服装库都在这里。由于没有空间分配上的压力,所以杜塞尔多夫剧院拥有一个非常“空旷”且豪华的迎宾大厅,结构类似于北京的国家大剧院,这在德国剧院是十分罕见。相较之下距离杜塞尔多夫几十公里开外的波鸿剧院的硬件设施则显得捉襟见肘,所有车间、排练厅与演出舞台被安排在同一建筑中。

▲美丽的杜塞尔多夫剧院建筑外的广场,这里会不定期举行室外戏剧演出。

▲杜塞尔多夫剧院大剧场正在进行装台的《麦克白》。

▲《麦克白》的舞台设计师Etienne Pluss或许并不被国内同行熟知,但他在柏林艺术大学学生时期的老师正是德国舞美大师Achim Freyer。

所以每到中午下班,杜塞尔多夫剧院的这栋红砖建筑里就会涌出一帮助理,他们骑着自行车匆忙地赶去完成新的任务,就像90年代从工厂下班急着回家做饭的中国工人。只有一些老牌的设计师会要求剧院在项目中带上自己的私人助理。

这种助理的培训制度十分紧密地将德国的戏剧教育系统和实践系统结合起来,近乎所有的德国舞台设计师都经历这一步过程而走向职业化。在诸多不同年龄段的设计师中都能找到一些师徒式的羁绊关系。此外,在申请德国艺术大学的所需要提交材料中,如导演、舞台与服装设计、舞台绘景等专业都会要求提供一份剧院的实习证明,时间从两个月到半年不止。这有效避免了学生在不了解专业及就业环境的情况下进行盲目的申请,实则也是对行业未来人才职业化概率的一种保障。

对于中国当代戏剧改革我们应当寻求一种解决路径,虽然很难直接采用“德国模式”,但是德国职业剧院体系以及戏剧教育制度却值得我们效仿。或许,正确答案就在前方。

作者:廖小舟

毕业于中央戏剧学院舞台设计专业,现就读于德国杜塞尔多夫艺术学院自由艺术专业(舞台设计方向);目前从事着当代艺术及剧场的学术探究与创作实践,并曾先后工作于德国杜塞尔多夫剧院与波鸿剧院。

学会微信公众平台近期将推出《当代德国剧场的反思》下篇,敬请关注~

责编:LULU

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号中国舞台美术学会 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。