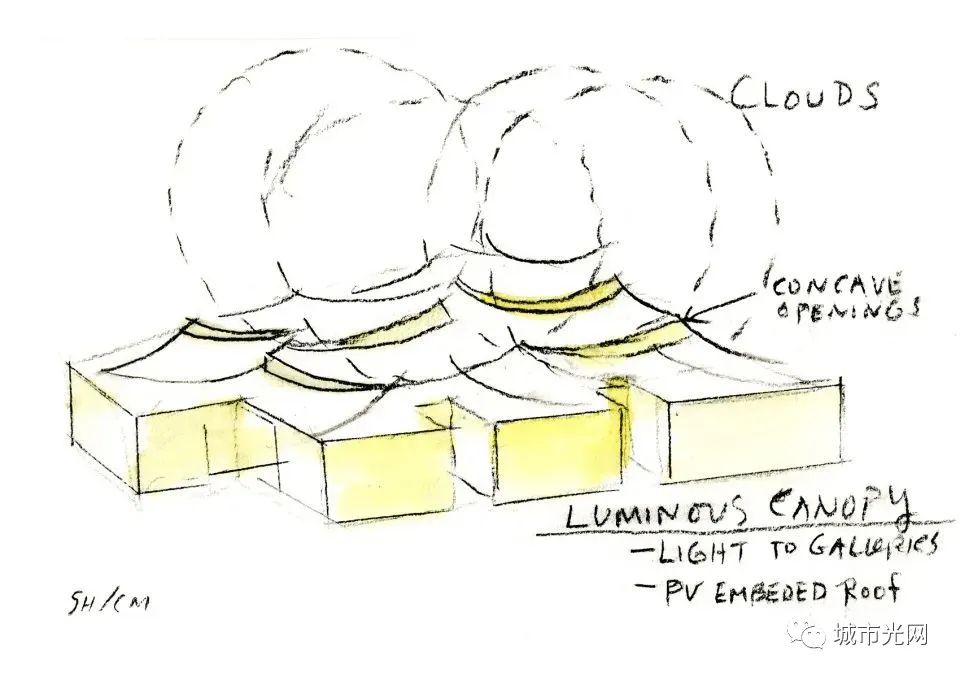

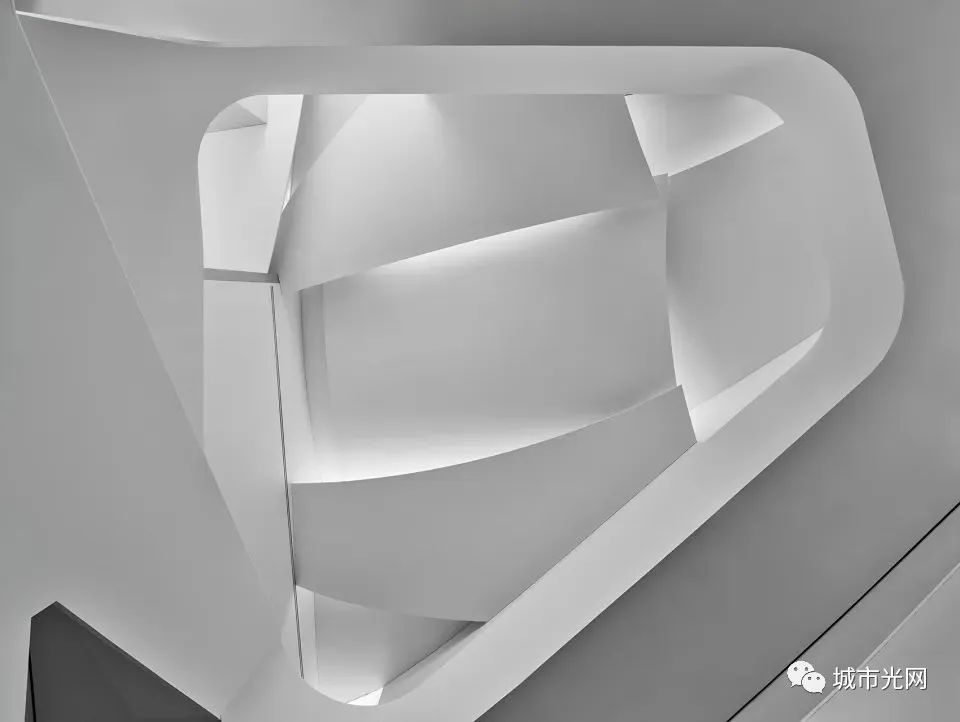

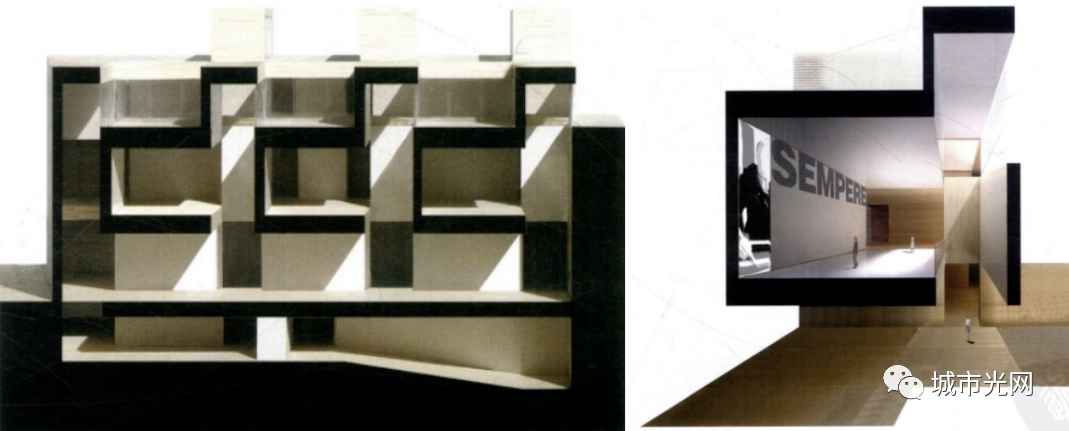

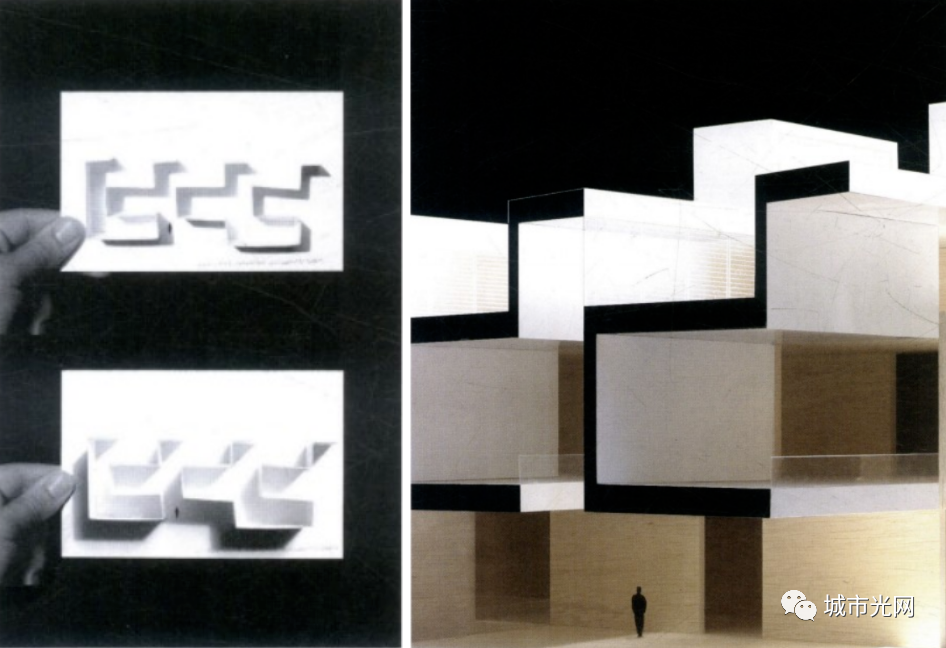

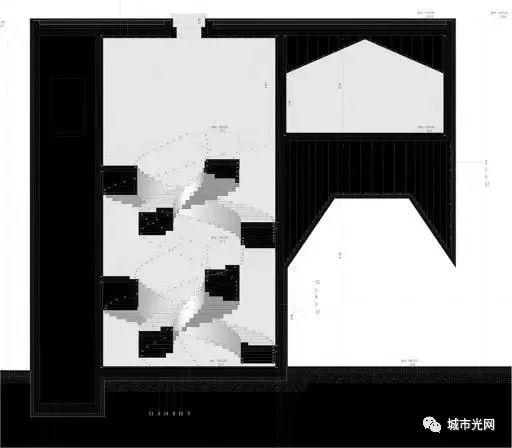

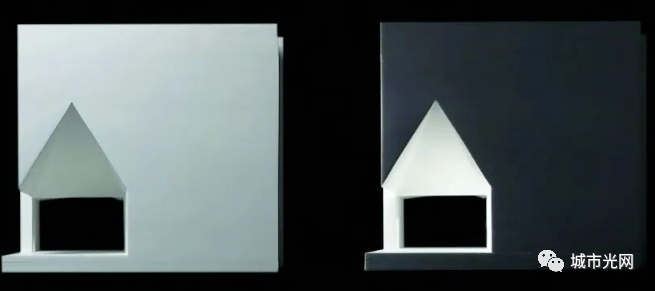

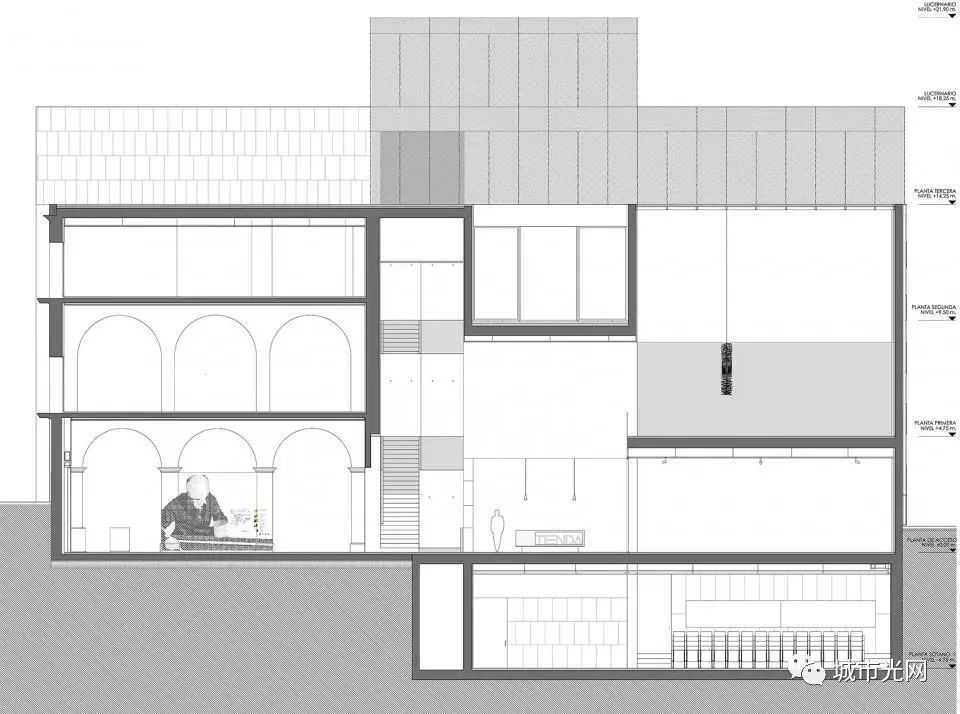

无论是开敞于光明,或是闭锁于阴翳,一个建筑诞生就必定与光产生碰撞与交合。光线赋予了建筑体积,使建筑有了轮廓与包裹、虚空与实体的分别;建筑则切割了光线,迫使光线顺延着已划定的路径流淌。在建筑萌生后的千年内,光也因此被认作奢侈的资源,只有具备宗教性的建筑才拥有凿刻光线的资格。万神庙对于光的利用原始而直接,但却开创了建筑与光关系的全新篇章。近现代的教堂建筑也延续了光线的使命性,柯布西耶的朗香教堂与安藤忠雄的光之教堂都将光作为主导建筑设计的重要元素,光与神一同作为敬仰的存在,建筑的实体功能性反而被削弱。不同建筑师对于光有不同的解读,但普遍的认知为光赋予了建筑空间性与时间性。斯蒂文·霍尔是现代建筑上最会用光的建筑师之一,他对光的崇拜近乎到了迷恋的程度。斯蒂文·霍尔视光线为空间气氛创造者,光线在他的手中,亲和、愉悦,愿意亲近每一个置身于建筑之内的人。光是一支画笔,将空间勾勒成对比分明的素描作品,在此画布没有底色,光也不加修饰。在沥去了所有外加的色彩之后,光影便成为纯粹的空间主角。博物馆由采光天棚覆盖,内凹的弧线取自云朵的形状,从几何上将屋顶压低,使自然光可以精确地照入室内,完美满足美术馆的顶光照明品质。光划定了实与虚的边界,奠定了空间的基调,折叠于路径漫游中。楼板与隔墙间扭曲的排列使得光线具有更丰富的变化模式。投射空间的材质影响着周边由它生成的空间的调子。“投射的虚空”带来了光,同时也带来视线的遮挡与过滤,它塑造着室内空间,努力激发起石材与建构、时间与空间的对话。光线的设计灵感一部分来源于路易斯·巴拉甘的“黄金光”概念。巴拉甘对于光与色彩具有与生俱来的直觉,光线在经过缤纷的墙面之后自身似乎也沾染了色彩。通过对光影的路径的设计以及色彩的渲染,建筑师梦想着一个洁白,纯净,布满金光的住宅,并希望给居住者带来快乐。Aries Matues常用图底反转的手法来营造虚实相生的正负形转换模式,实体部分厚重而坚固,而当光填满了虚空部分之时,似乎光本身也具有了体积。从剖面图与模型便可感知,白色的虚空部分便有光的所在,虚空的大小也即为光的体积。建筑位于历史街区之中,基地周围有两座工业建筑和曾经用作医院的修道院。新建筑将它们连接在一起,并赋予这里新的外部空间,在垂直和水平方向联系了整个街区的所有建筑。建筑师对于室内光线的控制十分谨慎,似乎光线多流入一点便会破坏空间氛围。事实也证明,光线的设计恰到好处,既有距离感又吸引人接近。剖面决定了建筑是否接受光的流入,光从从何流入,光在建筑内会穿行什么样的路径,光又将从何引出。可以说每一座具有光线感染力的建筑都有一张精妙绝伦的剖面,每一张剖面图也都能塑造出一种独一无二的光线氛围。剖面与光线相互成就。其实太阳循环往复的周期运动便是一张大地的剖面,地平线之上是光明,地平线是黑暗,大地就是一层厚重的楼板,隔离了两个时空。柯布西耶在《直角之诗》中颂读阳光“黑夜白昼——这两样时间规定我们的命运:一轮太阳上升,一轮太阳下沉,一轮太阳重新上升。”光在环境中就是主导性的存在。黑夜白昼便可看做是建筑中区分光线的实体与虚空,光的自然节奏与建筑的呈现模式是一致的。设计一座建筑其实就是在谱写一张光的剖面。

版权声明:本文图文素材来源于 JoyPlus Space、匠山行记 ,如需转载请联系原作者,如有疑问请联系小编(微信号:Unintended_98)~

投稿、合作 | cxf@urbanlight.cn