近日,A4美术馆“不可思议的行动”群展开展,携手25位/组来自世界各地的艺术家共同在有限的展览空间中创造了11组不可思议的艺术家作品。据悉,展览将持续至2023年3月26日。在传统展览结构、直面机构困境,以及参与式艺术的历史包袱的背景下,一个将“参与”作为核心特征的艺术展览如何使艺术的意义制造方式与大规模的参与相结合?以下,凤凰艺术为您带来特邀撰稿人张钟萄的评论文章。“不可思议的行动”是成都A4美术馆的最新展览,策展人蔡丽媛以它呈现了也许是中国近年来规模极大的一场参与式艺术的展览。称其规模“大”,是因为展览中的几乎所有作品或项目,都以“参与”为核心特征,并构成该展览的最大特色。毫无疑问,近十年来,“参与”已经成为中国当代艺术中备受关注的“生产资料”。无论是艺术机构、艺术媒体,抑或是学院系统,均围绕它展开了诸多的“生产”,甚至制造出一种“井喷”状态。导致这种状况的,既有艺术界的现实关注,艺术创作本身的试错与瓶颈状态、话语上的嫁接,也包含新的感受力。

▲ 赵半狄,成都·赵半狄的小窝,总体艺术,尺寸可变,2020年至今

“不可思议的行动”有其独特之处,虽然它并未完全置身于上述整体氛围之外,却也呈现了与当前时代更相关的可能性。展览中的“参与”,大多围绕我们习惯的方式展开,例如由大量观众在先参与创作,并完成的作品(赵谦、赵川与草台班、古典等),或是基于创作者的明确诉求而与更多艺术家合作完成的作品(童文敏、Doria Belanger等),或是在现场通过线下与线上方式而具有偶然性的呈现效果(瀧健太郎直接关注技术社会的作品,胡尹萍的《祖师西来意》所制造下的空间中让公众更有机会戏剧地对话艺术经典,沈宾通过工作坊与公众写作而制造的“未来想象”),或是直面现场状况,不断创造故事与回忆的“赵半狄的小窝”。尽管如此,“不可思议的行动”中的一系列“参与”——尤其是展览将艺术作品的生产与线上方式相贯通,捕捉到了意义制造方式的改变,并提供了一个反思“参与”之必要性与正当性的契机。所谓“参与”,在艺术史中并非全新的现象,而是至少有着近百年的历史。就其发展线索而言,观众的“参与”除了从视觉或观看方式,扩展到感知和行动层面,并成为艺术作品本身的构成要素或环节外,甚至在新近阶段改造了“艺术”。这不仅将“参与”推至风口浪尖,也不断开启关于“艺术何为”的当代争议,这些争议既关乎艺术的本体论与规范问题,也涉及“参与”和艺术在当代中国的演变所遭遇的困境。

▲ 赵半狄的小窝里的众多聚会之一:致敬马奈的野餐,2023

▲ 胡尹萍,祖师西来意—Roelof Louw,城市灵魂,毛线、木板、钩针编织,160×160×120cm,2022概括而言,在西方的主导性话语中,“参与”的当代发展已经明显地显示出两面性。一方面,许多“参与式艺术”直接与艺术的社会—政治功能挂钩,除了从艺术—文化上继承历史前卫派指向社会之“善”的功能与价值外,还因现实中的福利国家式微(这一历史性结构转型之结果)的实际影响,而使“参与”不仅成为一种艺术主张和方法,更从一种国家内部的社会政治诉求,演变为跨洲际的话语模型、价值规范乃至“艺术正确”;另一方面,“参与”又不断作为一种技术/手段/工具而与资本主义的文化生产和文化政治密不可分,以至于,在其不长不短的演进历程中,参与者的范围形成了一幅多元扩展的面貌:女性、边缘群体与少数族裔等参与“主体”。无论他们为了实现对话或保留对抗,都被机构纳入变革社会和参与之“善”的结构中;与此同时,也导致机构(和艺术界)的变革,并将问题域扩大至更为宽泛的社会层面。

▲ 葛宇路,临摹,布上丙烯,70 x 50 cm x3,2019

▲ 胡尹萍,祖师西来意—玛丽娜·阿布拉莫维奇,艺术家在现场,毛线、桌椅、海绵、金属丝、钩针编织,270×80×140cm,2022这种两面性,导致“参与”在近三十年有关何为“艺术”的争议中成为关键:“参与”的加入,冲击了(传统)视觉艺术的形式及其合法性。它不仅打乱了确立“艺术”的结构性关系要素(如艺术家、艺术作品、观众、创造等之间的关系),还试图为艺术的新形式确立合法性。然而,它又主要借道外部,通过具有规范性的道德框架,将传统上主要以纵轴展开的艺术结构,拉平为一种横向的关系节奏。可以说,这不仅给了以“自律/自主”为至高原则的现代艺术致命一击,还与现代社会中基本的个体化进程同步。由此,我们在近几十年看到愈发热闹,而无所不包的艺术现场也就不足为奇。更具体而言,人们熟悉的鉴赏/观看/审美,乃至造型、“构成”和“装配”等美学与艺术方法的版图,在逐渐萎缩(尽管这在艺术市场上是另一回事);另一方面,横向的关系节奏不断转化,并直接衍生出“行动”或“介入”等社会实践,以回应社会冲突。这种趋势自2008年的“金融风暴”后越发明显。例如,在艺术界外形成的强大的,也是数量庞大的行动主义,它们指向美术馆,呼吁撤资、去殖民化、进行抵制并重新工会化,并蔓延至最重要的国际展览平台。可以说,“参与”在貌似扩大范围的同时,实则在萎缩;更为明显的是,它的扩展聚焦在具有明显特征的普遍性对象上,并集中表现为主宰着艺术界的“白人中产男性”话语。我们在反思“参与”时,与其只是将其在西方艺术界的新近状况归结为“政治正确”,不如侧重于思考“参与”的话语传统正在发生什么转变,以及为何转变。

▲ 胡尹萍,祖师西来意—阿尔贝托·贾克梅蒂,行走的人,毛线、金属丝、钩针编织,100×35×195cm,2021

▲ Doria Belanger,给我一分钟,舞蹈肖像、影像,尺寸可变,2015-2021不过,按照主导性的“参与”话语,它在中国语境下则呈现出一副不同于此,却又类似的面貌。中国现有的“艺术参与”(这么说,是因为我们是否拥有和是否需要拥有作为类型的“参与式艺术”是值得讨论的问题)处于一种在夹缝中求生存的状态。一方面,它嫁接了“参与”在西方艺术脉络中上一阶段的“政治情绪”,但又无法在类同的层面直接进入社会现实,甚至在微观的机构层面也须谨小慎微,进而导致“艺术参与”在很大程度上表现为一种“弱势”局面,乃至失语的状态;另一方面,中国的“艺术参与”趋势又在近些年吸纳了多元的“参与主体”,例如被视为实体的“乡村”、模糊的“社区”,以及被早熟化的儿童,最终,通过一种根植了社会—政治情绪的(反)艺术方法,催肥更为隐性的文化政治,并囿于象征性的表达。然而,“参与”面临的更普遍和棘手的问题,不只涉及上述结构关系,而是由技术现实带来的危机:以普遍应用的数字手段实现的参与,正在导致参与式艺术处于弱势地位。无论我们将艺术历史上的“参与”视为一种艺术方法或反艺术方法,都可以将它概括成是艺术家在寻求新的(艺术)意义制造方式。现成品的引入重塑了意义的制造方式,并影响深远。然而,即便是在其逻辑上的子嗣——“人人都是艺术家”的时代宣言那里,也只有等到新的数字技术——即眼下这个阶段——才真正有可能使之实现。换言之,走在时代前列的艺术家试图实现的新的意义制造方式,直到眼前这个几乎人人都使用数字技术的时代,才真正开始实现。

▲ 赵谦,单脚跳跃的大象,综合材料装置,尺寸可变,2022而参与式艺术试图以上述横向关系节奏实现的对话,或保留的对抗,也正因数字技术而有可能(甚至正在)成为现实。因为很显然,在吸纳和实现“参与”上,社交媒体与互联网平台比传统的美术馆平台(和其他文化平台)更具优势。也可以说,这在另一方面意味着社会与文化意义的制造,逐渐显现出不再单纯由传统的文化机构(与更大的政治机构)所主导的局面。因此,艺术批判的对象,也从批判确立了意义的宏大叙事,转变为让这些宏大叙事得以可能的条件。例如在过去十年,更为宽泛的社会实践,是通过黑人艺术家的工作而更直接地表现出来:对自我与殖民的历史指涉、对城市再生和基础设施的参与,对设计的新关注等等。不过,主导性的“参与”话语的变革,又进一步突显了其在中国语境下的困境。一方面,数字“参与”在更大规模的文化层面,推进了“艺术参与”曾经试图实现的隐性诉求;另一方面,“参与”又始终面临失语乃至失势的状态。无论是艺术内部的宏大叙事,抑或是促成这种叙事的可能性条件(例如,我们的艺术叙事是否也存在某种孪生的“白人中产男性”形象?)都从未真正成为我们主张“参与”的反思性前提,毋宁说,我们更多是将“参与”视为一种先天为善的价值嫁接。这导致我们希望,或是在实际上继承了的“参与式艺术”的衣钵的变体,往往难以实现其功能,更遑论围绕艺术—文化而确立的价值诉求。

▲ 古典,群岛计划,综合材料,尺寸可变,2021-2022

▲ 邓上东、董洁、胡佳艺、李海光、李鹏鹏、李锐、普耘、清水惠美、松郎、童文敏、王溪曼、谢静、薛萤、杨俊峰、于名晶,行为研究项目——重复,行为影像、采访,尺寸可变,2022综上而言,参与式艺术已经在西方新近的社会实践中,显现出其话语的转型。这种转型,是为了回应以“金融风暴”为标志的社会历史变迁;而中国语境下的“参与”尚未大规模直面并开启新的变迁,但它加重了一种实则难以介入的“伦理情绪”。在这个意义上,参与式艺术不仅被迫身处弱势,也主动失势。正是在面临上述疑难的局面下,“不可思议的行动”这场在美术馆机构中呈现的展览有其可贵之处,即它努力地把捉到一种“参与”之变革的可能性。不过,这不是转变了参与的方式,也没有革新“参与”的话语框架或主导叙事,而是栖身于一种正在发生变化的文化状况。这种现状由漫长的社会性结构转型引发,但因数字技术的广泛运用而加速。其现有结果是,传统的文化与意义制造方式正在改变;新一代的数字文化创造者、享用者和生产者们,正在联合行动,但又不是回到所谓的“作者之死”或“主体之死”,而是塑造出一种新的主体形象。例如,人们更愿意共享与联合,乃至在一定程度上隐没但又不消解自我。

▲ 瀧健太郎,无邻东京,视频投影仪、音频扬声器、媒体播放器,尺寸可变,2017

▲ 沈宾,新变化之书,混合媒介,尺寸可变,2022

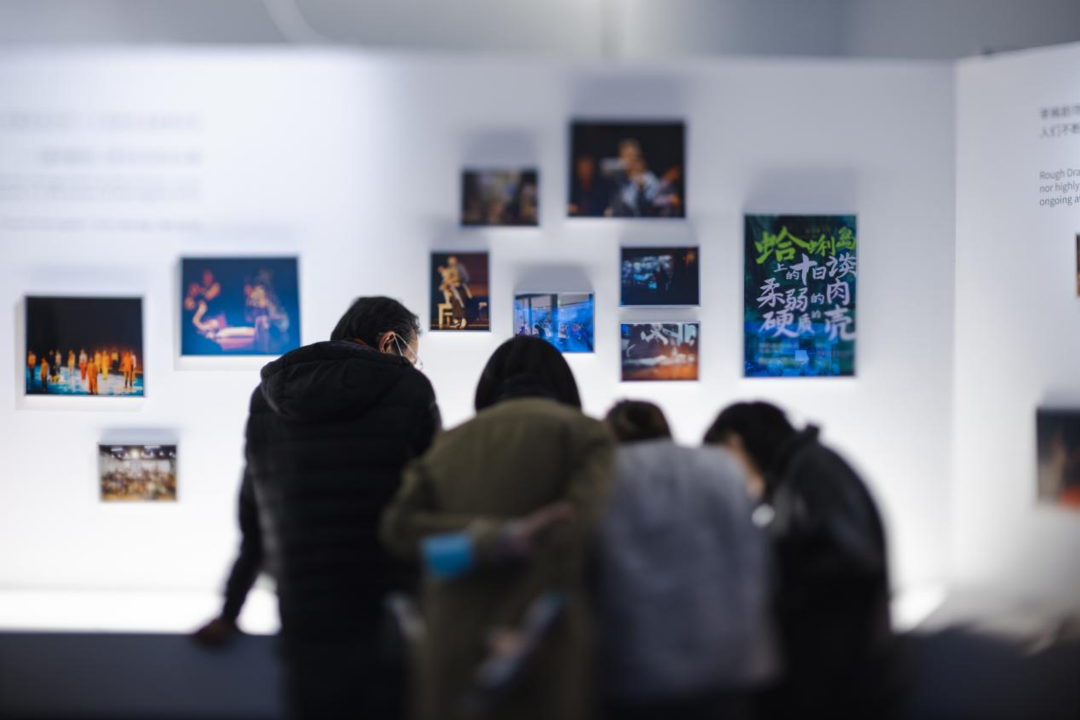

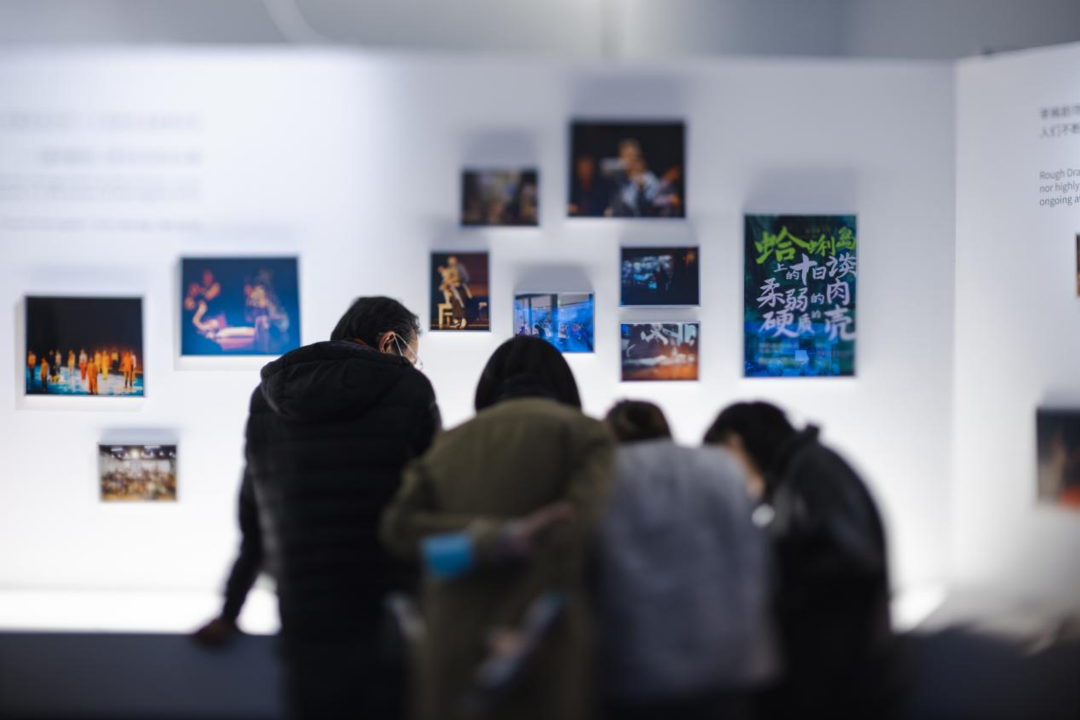

▲ 赵川与草台班,我们的剧场是一起描绘世界的草稿,视频、文字、图片、书籍、文献、演出道具,尺寸可变,2005-2022

▲ 萧西末、赵博雅,展,装置、镜子、玻璃、木板、金属,尺寸可变,2022

可以说,“不可思议的行动”在传统展览结构、直面机构困境,以及参与式艺术的历史包袱的背景下,将艺术的意义制造方式与大规模的参与相结合,其以线上参与呈现艺术和文化意义的制造方式的转变——如加强线上互动与线下作品的结合,实则呼应了更大规模的社会文化状况,及其意义/感受制造方式的变化。这种一种机构或平台的感受力,正是类似于此的感受力,才有可能重新把握赋予美术馆及其展示的意义的可能性条件。如同更大规模的文化状况正在改变一样,参与式艺术的对象和参与的条件也在改变,而主导它们的话语框架和艺术叙事也早晚会发生改变。如果我们感受不到或想象不到,那才真正不可思议。张钟萄,哲学博士,近期出版有《接连不断:特定场域艺术与地方身份》《装置艺术:一部批评史》《作为探究的艺术:迈向艺术、科学与技术的新合作》《数字状况》等,同时也撰写艺术评论。

蔡丽媛

杜曦云

2022年12月10日—2023年3月26日

周二至周日 10:00—18:00

(最后入场时间为17:30)

A4美术馆

四川省成都市双流区天府新区麓湖生态城艺展中心

(凤凰艺术 成都报道 撰文/张钟萄 编辑/胡倩仪 责编/索菲)

版权声明:凡本网注明“来源:凤凰艺术”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,如需获得合作授权,请联系:xiaog@phoenixtv.com.cn,1974004697@qq.com。获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:凤凰艺术”。未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。