- 0

- 0

- 0

分享

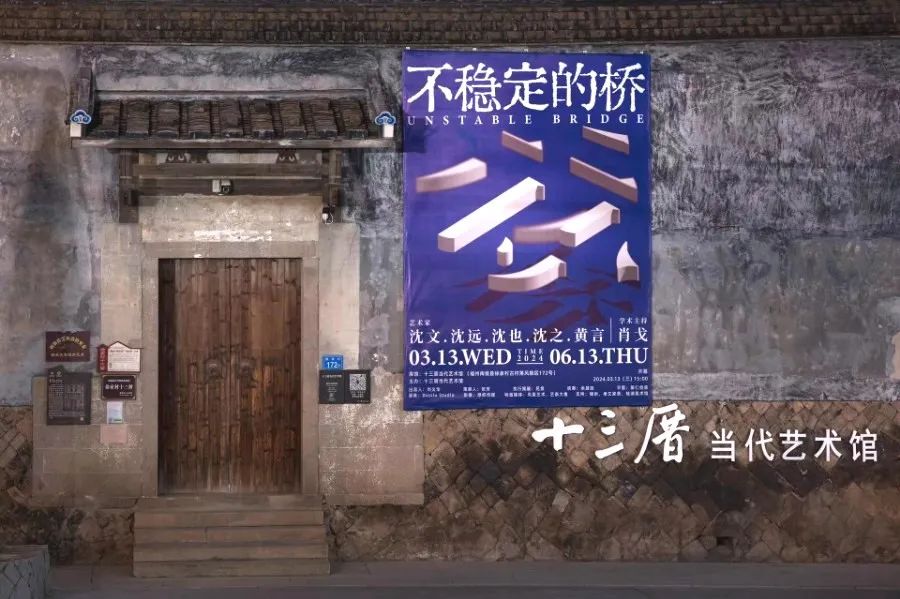

- 凤凰艺术 专访 | 《埏埴为器——中日陶瓷艺术特赏》 探讨当代之器

-

2023-02-20

“埏埴为器”——中日陶瓷艺术特赏于2022年12月26日至2023年2月28日在上海BFC外滩金融中心京都之家 (Kyoto House) 举行。

展览邀请了40位来自中国与日本的陶艺家,以“埏埴为器”为题,聚焦“器与土”的关系,以土为事,探讨当代之“器”,是如何突破了物象表层原始机能的遮蔽,以及现代性精神意志的覆盖,解构世俗之藩篱,冲破思维之桎梏,回归到物的本真、象的原形。

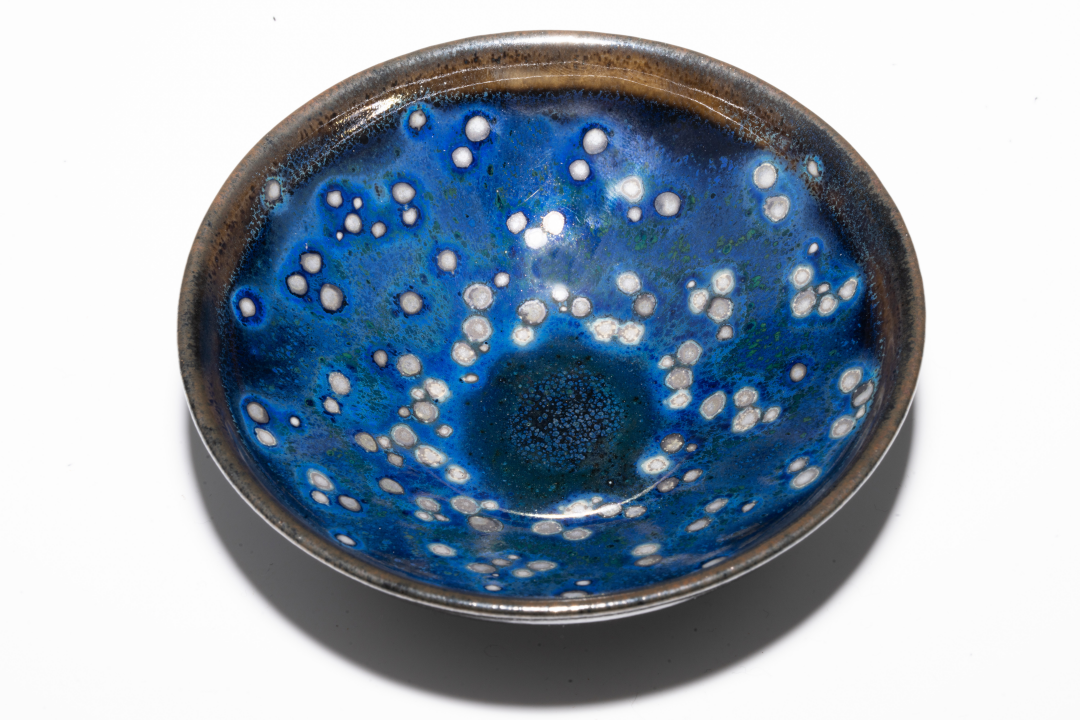

▲《曜变天目》土渕善亚贵

本次展览以“地吐生万物,物乃土之作为”为线索,探寻“埏埴以为器”在中日两国陶瓷文化之间的脉络与演化,呈现传统工艺与现代审美循环往复的周期性轮回,这亦是一捧土,由土成器,又殛器归土的生命性循环。

陶瓷是土与火的艺术的完美呈现,即人们常说的始于土,成于火,都不离人们的日用常行。从哲学的层面来看,陶瓷作为土与火的艺术受到古代阴阳和五行观念的深刻影响,既体现了道法自然的精神,也蕴含着器以载道的精神。正是基于对自然五行中的土、火乃至水的秉性的深入了解和高度掌握,效法自然之道,使得古人能够在充分利用这些天然物质的前提下,通过一定的“艺”而创造出自然界本没有的作为“形而下之谓器”的陶瓷。

同时,作为“器”的陶瓷也因其不同的风格而藉由特殊的形制传达出人们对“形而上之谓道”的体认和领会,并逐渐形成了“器以载道”“道寓于器”等观念。展览借由“万物皆生”、“吐故纳新”、“返本复初”三个篇章展现中日陶瓷艺术文脉之间的交织互鉴的能动关系。

▲《水纹大花器》谢东

凤凰艺术特别专访了本次展览的主办方KYOTO HOUSE 京都之家、策展团队以及多位艺术家,听听他们如何理解陶瓷艺术的美感。

凤凰艺术(Phoenix Art)& 中日陶瓷艺术特赏

QUESTION&ANSWER

本次展览围绕着“器与土”的关系延展开,土既是成器的原材料又可做土壤、地域、文化传统等精神意指的延伸,能否就这两个层面谈一下对“器与土”这一主题的辩证理解?

吴非:土,孕育且承载,是万物的基础,人受到泥土的滋养得以行走在大地之上,也正是依靠这样的滋育,我们开始用双手去创造,因此,在我看来,人的介入让这二者的关系变得更加有趣。

在从土到器的转化过程中,土成为了陶作者思想的延展,精神的镜像呈现,或者也成为了日常的必需,但是无论是精神的呈现还是日常所用,都是泥土改变了原有的性质后,以全新的器皿生命,给予我们另一种滋养。

▲《虚室·蜉蝣》吴非

土与人共同赋予了器皿生命,使用者也将自己的时间痕迹写在器皿之上,器皿所记录的,是我们身体之外的灵光;寄托于土与器的共同记录,这个灵光得以延续。

▲《虚室·言隐》吴非

金贞华:泥土是大自然给予我们人类的馈赠,也是我们赖以生存的土壤。我们也利用泥土通过火的洗礼做成器,整个过程都构成奇迹。用双手做成的器物,注入了制作者的温度在泥土中,做成的器物作为传递人与人之间的情感的媒介。

▲《悄然的变化》金贞华

策展团队:首先,我们可以从器物的视角出发来看待“土”。这里的“土”可以做二重阐释及延伸。其一,土乃器之原料,器物需要用土制作而成,这也是埏埴为器的过程;其二,土又可做土壤、地域乃至文化思想等符号意指的延伸。一方面“地吐生万物,物乃土之作为”,器物生于土,最终也会归于土,体现了由土成器,有殛器归土的周期性循环;另一方面也象征着两国陶瓷文化的交流与往来。正是在这交织的文脉和循环的轮回之中,器与土承载着陶瓷艺术进入到当下的语境。

▲《月光山水金银碗》冉祥飞

▲《子玉,胭脂》雷杰

本次展览涵盖了中日双方的陶艺家的作品,所以展览的逻辑以中日双方历史上陶瓷文脉的交织互鉴为线索展开。例如日本的天目就是南宋时期由日本僧人将建窑的建盏带回去演化而成的。

能否请您谈一下对历史上中日双方陶瓷文化传播的理解、物器之道体现了中日两国怎样的哲学思想、或者两国的传统技艺对您创作的影响。

吴非:日本保存并延续了中国古代的一部分技艺,发展成为具有自己特点的风格,日本对于“物”的崇敬使得器与人的关系变得更加紧密,中国的器是传承有序,自宋以后都是追求完美极致,器对于中日在很大程度上都是精神层面的追求。

现阶段我的创作方式基本是围绕中国传统紫砂壶工艺,当然日本的许多美学理论会给我带来很多思考和情绪的流动,相信这些内化的思考也都在作品中进行了更加个人化的表达。

▲《寒露系列》吴非

金贞华:中国是有着陶瓷文化历史的文明古国,周边的很多国家都受到古代中国制瓷业的影响,其中也包括日本,古代日本从中国的古陶瓷中汲取养分后来又发扬光大自成一脉,形成独特的地域风格。日本的现代陶瓷艺术依旧延续了中国古陶瓷的技艺精湛,感触最深的是他们对待艺术创作及制作过程的精益求精追求完美的态度。

▲上:《神仙瑞花反钵》丹影

下:《豆彩雅友春秋茶器》加藤清昌

策展团队:中国自古以来就有老庄之道,而日本禅宗也颇有渊源,可以说物器之道某种程度上也反映出一个民族的气质和时代的精神。中国古人讲天地与我为一,万物与我同仁。生活之美、物器之美源于自然,最大程度的尊重自然、顺应自然,祛除人为的痕迹,极材料本身特质之所极,才更接近这一理想,使陶瓷成为天人合一的产物。同样的,日本禅宗与茶道亦为一体两面的关系,而茶道又与器物脱不开干系。饮茶可以清心,禅宗推崇极简的侘寂之美,极致的克制之力,都与茶道、物器一脉相承。

▲上:《竹器》李振

下:《1壶4杯》田中大

在泥土、火、手互相作用成为器物的过程当中有怎样奇妙的痕迹和反应,您是怎样看待这一过程的?

吴非:苏打烧的烧成方式对我来说是非常有魅力的,它的魅力就在于不确定还有遗憾。

苏打烧的烧成过程,有一部分是不可控的,所以它所呈现的美是自然赋予的变化,这个变化不是人为的,不是机械的,就是自然而然且不可再现和复制的;在烧制过程中,火的温度、苏打带来的流动等等因素都被泥土所记录和承载,而器皿是整个过程的最终呈现,器皿记录了无数个时间碎片最终凝结成一,它是时间与空间共同作用的结果。

而苏打烧的每一只作品都是具有差异化的特点,它们在窑内不同位置所接受的不同元素造就了不同的器皿生命性格,就好像人一样,因为受到不同的文化、教育和经历的影响,生而不同。

▲《虚室·寒烟》吴非

金贞华:我在陶瓷的创作中,有很多可变不可控的成分在里面,制作过程中与泥土的触碰是最愉悦的感受,不断的互动推敲,泥土和手之间似乎形成感应,互应着结果出不同形态的答案,用泥土通过手捏制表现出来,整个过程中不断演化出的一生二、二生三的形态,形成延续的可能性,对艺术形态的无休止的探索。我的作品里饱含了时间和情感,手工的制作与打磨工艺无疑是一次心灵的历练和修行。

日本匠人传统技艺和中国现代陶艺家各有什么样的特点?

策展团队:本次展览日方陶瓷匠人的作品多为传统的技艺的延续。例如匠人森俊山擅长使用三百多年前的透雕技法;川崎贵生多采用的志野烧工艺在日本被奉为国宝,早在桃山时代就诞生了;而土渕善亚贵最具代表性的天目系列也是由中国南宋时期的建盏演化而成。然而匠人们对于传统技法的运用并不是照本宣科、一成不变的,而是在原有的传统技法之上进行改良,融入了属于他们的时代特色和个人审美意趣。

▲上:《红志野》土渕善亚贵

下:《金顶仙鹤》斋藤云乐

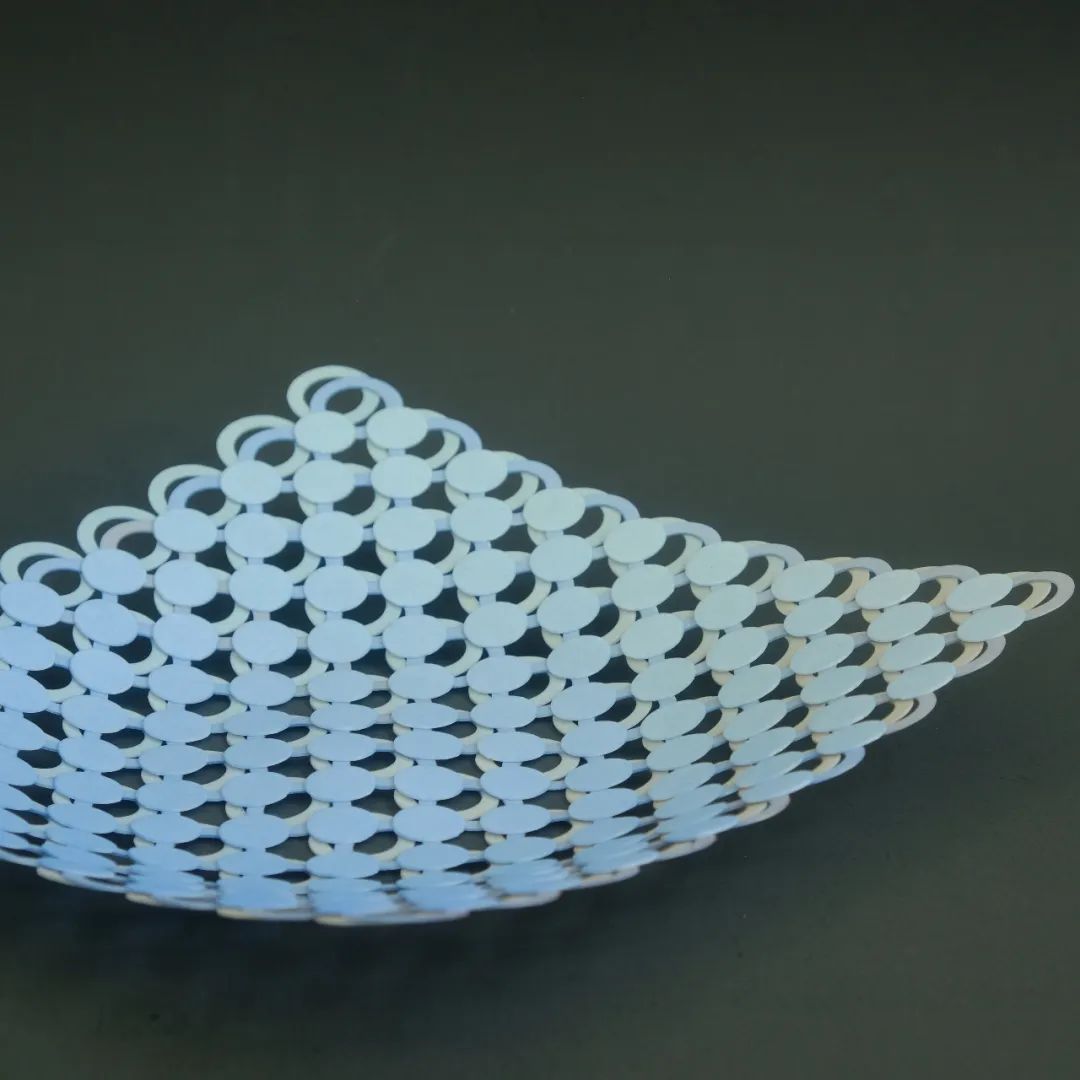

例如土渕善亚贵通过研发混合窑将天目的斑核呈现出前所未有耀眼光晕;斋藤云乐自行研发陶土和电器窑,使得烧出的釉色独具风韵。这都是日方匠人对于传统技艺的理解和改变。而本次展览的中方的陶艺家的创作视角则更加的多元与当代,在技法层面上既有传统展现又有极为新兴的工艺,在造型层面来讲也更为抽象和观念性。例如陶艺家祝琛采用了源自唐代的绞胎工艺来做现代性的造型表达;陶艺家辛瑶遥研究出极薄陶瓷,将瓷如纸张一样进行裁剪、排列组合,寻求瓷器的“秩序、匀称和确定性”;陶艺家金贞华通过抽象的形式将陶瓷置于雕塑、绘画与材料之间;而陶艺家王川则通过作品来表达、探究“器与物”之间的辩证性关系。

▲上:《绞胎海浪系列》祝琛

下:《Variation1》辛瑶遥

您建议观众从那些视角去欣赏和理解陶瓷作品,对于刚开始接触陶瓷喜爱陶瓷的观众来讲如何去体会感受陶瓷之美?

吴非:从大的方面上来说,我认为视角应该是包容且开放的,因为陶瓷创作本身也是艺术的一部分,特别是在现当代语境下,艺术的标准也许是很难去界定的。在观看的过程中,作品一定会带来不同的感受,这些感受也许是正面的,但当然也有可能是负面的,因为也许这些负面的感受,正是创作者本身想要去传达的,而这些感受所带来的思考,在我看来是作品存在的价值所在。

那么如果是针对某一个类别的陶瓷作品,在观展之前也许可以做一些功课,比如相关的历史背景、作者背景、工艺等等,能够帮助我们更加快速的贴近作品本身。

金贞华:观众还是从本心出发,无需刻意引导,就可以与自己喜欢的作品产生共鸣,无关技术与工艺,也无关艺术。

▲《金银彩鹤》朝日堂

▲《夜景 枫叶和樱花》高木岩华

当陶瓷艺术进入到当代的语境,它的发展呈现出怎样的面貌,您对其之后的发展又有怎么样的期待呢?

吴非:我个人是有着比较正向的期待。虽然陶瓷有着久远的历史,前人已经奠定了很扎实的基础,但它也会有一些工艺和表达上的局限性。但是随着材料工程的一些突破,未来陶瓷的边界会被不断拓宽,数字化技术也可以让陶瓷艺术有更丰富的表达空间。

金贞华:陶瓷艺术进入当代语境,会有很多不同的艺术表现形式手法的作品出现,更加多元化,不再局限于陶瓷工艺本身,泥土的意义更多的是以一种材料形式存在着。像我这种依旧遵循纯手作的艺术形式也许是与当代艺术流行趋势背道而驰,但无论是怎样的与时俱进,再怎样的时代变迁,对于艺术,能够打动人的内心的,必定是好的作品,艺术表现形式都只是躯壳而已。

策展团队:今时今日发展速度之快生活节奏之迅速已经远超以往任何一个时代,那么在这样一个宏观的背景之下,在这样一个后疫情时代之中,陶瓷所能带来的大概是一种细腻、温润、不徐不急的气质与启发。引导我们慢下来,仔细认真的观察它的肌理、触摸它的质感、体会它的精神内涵。也就是放慢脚步,注重精神层面的修养和精进吧。

▲《飞天散花香炉》清水明

▲《瑞凫香薰》童博闻

本次展览怎样体现了中日陶瓷的交流历史进程?

策展团队:中日陶瓷的交流在历史上一直都是源源不断的,二者相互影响,相互吸收,走到了当下的陶瓷语境之中。任何艺术史的发展都遵循着周期性更迭的内在逻辑,陶瓷艺术也不列外。这里面既包含了日本陶瓷历史从传统发展到现当代又回归传统的循环也同样地容纳了中国陶瓷艺术的一个自律性轮回,以及中日两国之间陶瓷艺术文脉的一个交织互鉴,所以说循环往复的这一展览理念事实上是这三条逻辑线索的综合诠释。

近些年来京都之家一直致力于举办有关中日之间陶瓷文化交流的展览,尤其是今年的阵容既容纳了日方匠人又涵盖了中方陶艺家。请问京都之家搭建这一种中日双方陶瓷文化交流平台的初衷是怎样的,又有怎样的故事呢?

京都之家:京都之家建立之初就是希望搭建一个中日文化贸易交流的平台,能让更多消费者感受不同地域的生活方式和艺术文化。京都当地的陶瓷被称为京烧·清水烧,源自清水六兵卫、高桥道八等许多烧窑场在清水寺参道的五条坂界隈(沿大和大路以东的五条通)烧制陶磁器,之后陶器商人聚集,发展至今,是京都传统文化的代表之一。每一年由京都清水烧协会牵头,汇聚京都当地50多位知名匠人,100多件作品,举办一年一度的清水烧展。陶瓷的发展起源于中国,京都之家作为文化交流平台,将不同风格的陶艺作品展览引进国内,向观众展示原汁原味的京都文化与设计。

▲上:《物·器》王川

下:《透珑枫叶》森俊山

自2020年开始,我们已举办两届清水烧展,因为京都之家位于上海的BFC外滩金融中心,在这样的地理优势之上我们接待了上万本地观众及来自全国各地的游客,并收到了众多顾客的好评反馈。2022年是中日建交50周年,我们希望扩大文化交流的范围,不仅仅是向国内的观众展示京都的艺术品,而是搭建一个舞台让更多国内优秀的艺术家、老师的作品也可以近距离被观众看到、接触,同时可以交流对比两国艺术家不同的工艺与设计。

我们提出这一想法,得到了中央美术学院城市设计学院陶瓷设计工作室、复星艺术中心等多家机构的支持,有18位中方老师将自己的珍贵作品交予我们参展,我们既感动又感谢来自老师们的信任。在今年的展览上,我们也感受到了很多观众的热情,在观展的过程中积极向我们提问关于艺术家的故事,关于设计的区别等等,也让京都之家的展览走到第三年跨出了更大的一步。

▲上:《金彩色绘龙图 盃 蓝 矮脚》加藤仁美

下:《瑞霭》钟声

今年的展览与以往有何不同,另外纵观这三年的展览京都之家在整个运行的过程中,在呈现不同展览的状态之下有怎样的思考与感悟?

京都之家:今年的展览最大的不同肯定是我们邀请了国内的艺术家老师共同参展,在展品的丰富度上以及文化交流对比层面都有新的高度。今年我们也非常荣幸的请了著名策展人王乃一老师帮助我们策划这样一个跨越国家、跨越不同文化的展览。之前我们呈现展览是围绕艺术家与他的作品为一组来介绍,今年王乃一老师给展览取了“埏埴为器”为名,源于《老子·道经·第十一章》,“埏埴以为器,当其无,有器之用”,意为揉和陶土做成器皿,有了器具中空的地方,才有器皿的作用。

▲《百福系列》周凉凉

▲《铺砂文旦》蒋力

▲《酒壶酒杯 菖蒲》川嵜貴生

▲《线刻金彩花瓶》冈山高大

本次展览中日两国的陶瓷作品交相辉映,在感受日方京都匠人的传统技艺的同时探索中方艺术家的现代性审美创作。两者之间的关系从线性的角度来讲是从传统发展到现当代,然后又从现当代追逐一种“新传统”的道路。

陶瓷艺术从中国起源,其他国家在此基础上又发展了自己的风格与技艺,从古到今,陶瓷艺术都围绕着泥土不断演变。此次展览分为三个主题,分别是“万物皆生”、“吐故纳新”、“返本复初”,带给观众一趟从传统工艺到现代工艺审美,又回到泥土本身之美的旅程。我们自己此次也是一个全新的学习过程,看到了艺术呈现、交流更广阔的空间,也为之后的展览主题、内容提供了新的思路。

京都之家对之后的展览有怎样的设想和期望?

京都之家:我们希望可以有更多艺术家的作品,不分国界,不分年龄都可以在京都之家这个文化交流平台上有露出。我们也希望除了陶瓷之外,可以向观众展示更多工艺,无论传统、现代,艺术碰撞的精彩可以被更多观众触摸、感知。

“埏埴为器”——中日陶瓷艺术特赏

2022.12.26–2023.2.28

【参展艺术家】(按姓氏拼音排序)

伯耆 叶子、卞晓东、川崎 贵生、光武みゆき、福冈 まさえ、高木 岩华、冈山 高大、谷口 翠云、加藤 清昌、加藤 仁美、蒋力、吉川 充、金贞华、雷杰、李振、罗爽、清水 明、邱喜龙、冉祥飞、森俊山、山本昌弘、山冈 高广、上坂 妙、释 博史、宋涛、田中 大、土渕 善亚贵、童博闻、王川、吴非、吴海东、吴昊宇、谢东、辛瑶遥、伊藤 典哲、伊藤 嘉峰、斋藤 云乐、周凉凉、祝琛、钟声

【主办单位】

KYOTO HOUSE 京都之家

【后援单位】

日本国驻上海总领事馆

【学术支持单位】

中央美术学院城市设计学院陶瓷设计工作室

复星艺术中心

京都陶瓷器协同组合连合会

京都青窑会协同组合

【共同举办】

国际匠人协会

BFC外滩金融中心

(凤凰艺术 上海报道 编辑/齐晓鸾 责编/索菲 dbk)

版权声明:凡本网注明“来源:凤凰艺术”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,如需获得合作授权,请联系:xiaog@phoenixtv.com.cn,1974004697@qq.com。获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:凤凰艺术”。未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号凤凰艺术 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。