“逝者不可追,来者犹可待”。今天的人们不约而同开始怀旧,但我们无法回到过去,“现在意味着什么”仍然是一个悬而未决的命题。对此我们当然不奢望可以得出一个确定无疑的答案,但在每一个优秀艺术家的作品中都在有意无意地传递着无形却真实的关于时代的丰富信息。如何来重塑艺术与现实之间的对话关系,重新变得迫在眉睫,这需要每个艺术家去真实面对和扪心自问,考验的是每个个体的敏锐、悟性与勇气,生活中亦然。如果疫情是这个时代的宏大叙事,那么艺术则应该提供属于这个时代的具体的个人讲述。“年度艺术人物”是《库艺术》媒体延续了十五年时间的经典专题品牌,已然成为一年一度业界的关注焦点,同时,“年度艺术人物”也见证了中国当代艺术的潮起潮落。2022 年,我们选择不再仅仅关注展览、奖项等等外在光环,而是在这一特殊时间节点下去观察艺术家真正的学术推进与创作进展。个体的思考与表达或许看似微小,但其中包含了尊严、思想与立场,这种看似的“无意义”可能恰恰正是艺术在今天最大的意义所在,并会在潮流过后成为真正可以佐证时代的有价值的学术文献。

年度艺术人物推荐词

ARTISTS OF THE YEAR

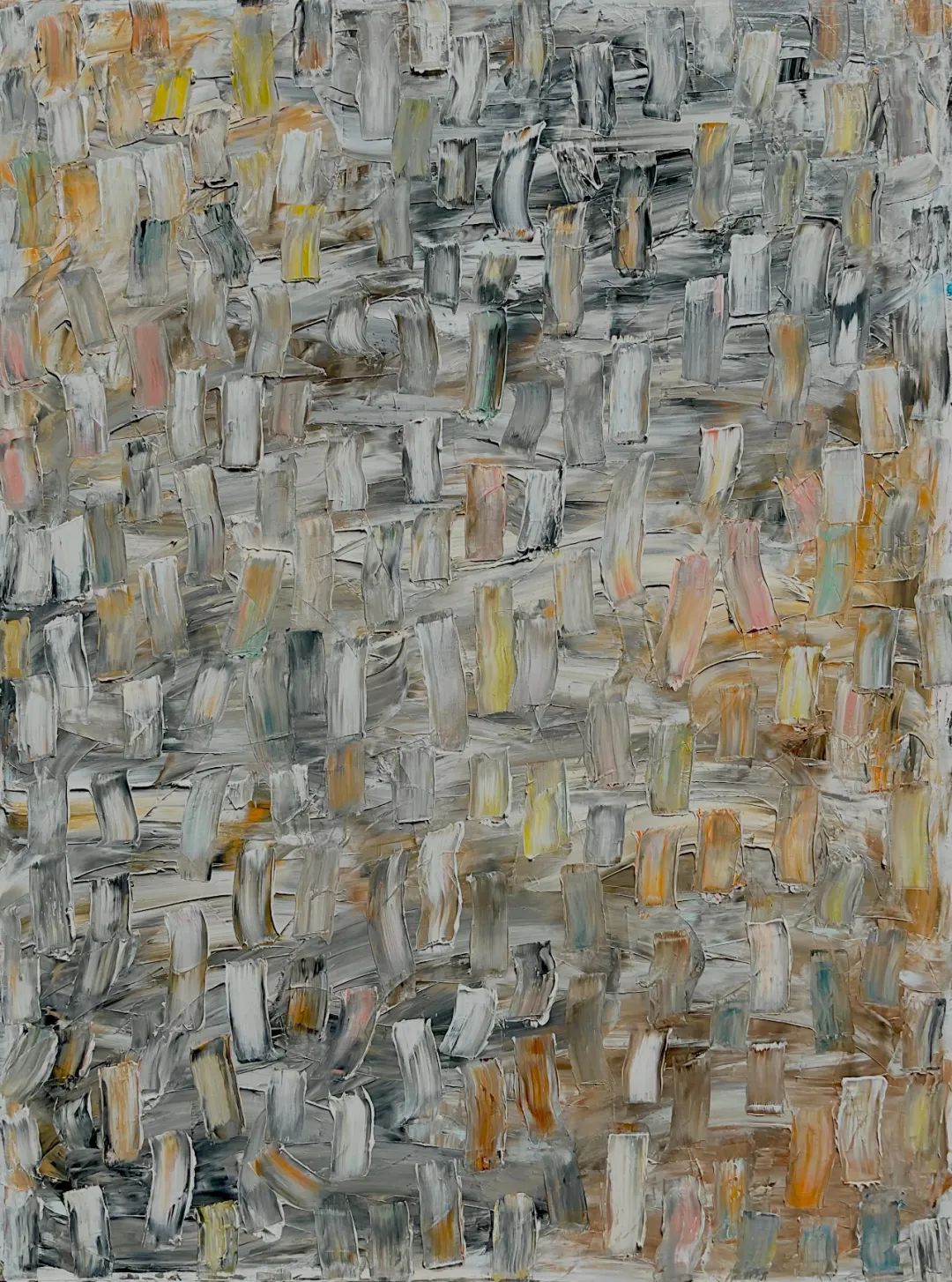

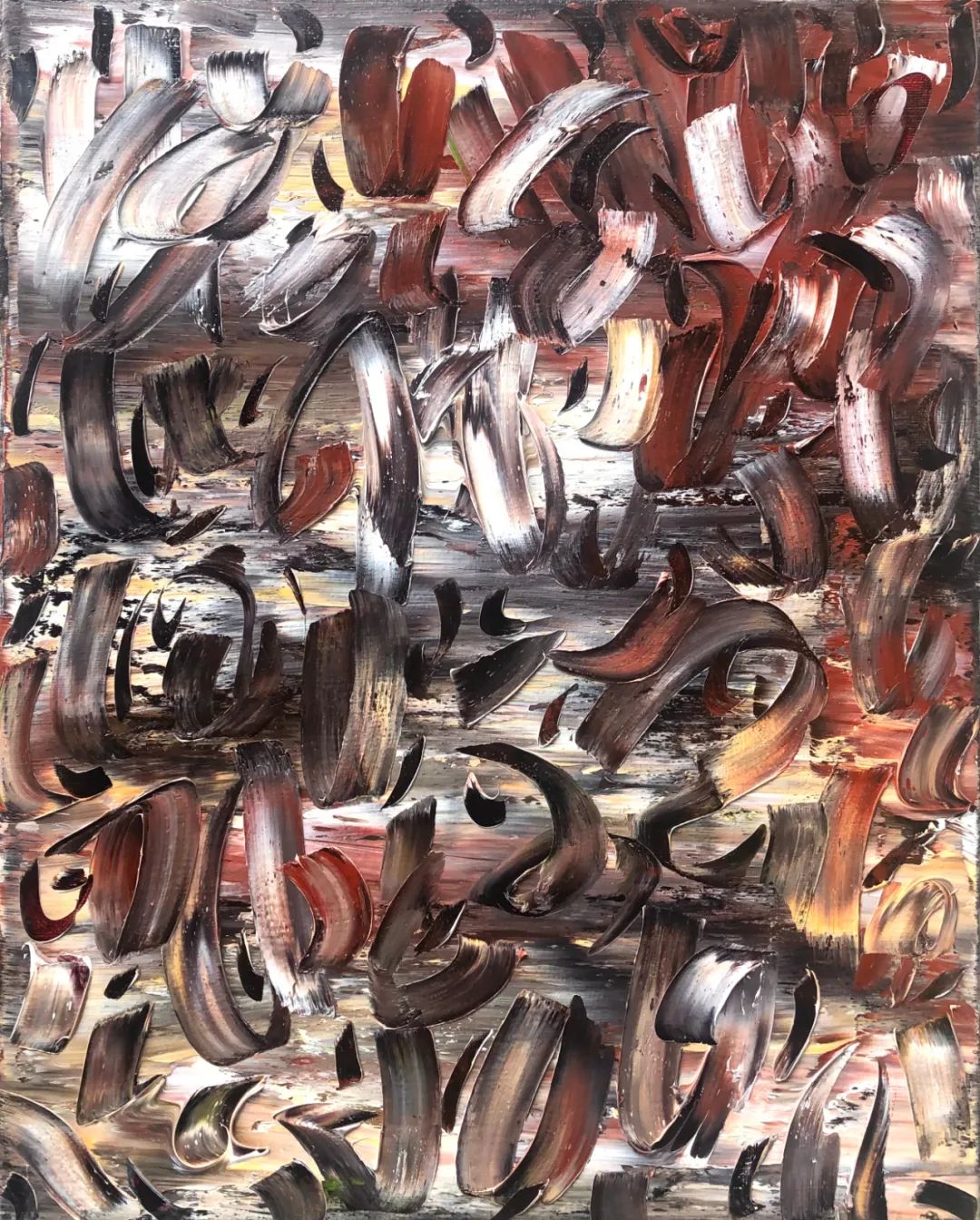

点、圆、几何体和曲状物的交叠重复与多变复合,记录着中国抽象绘画代表人物陈墙的创作轨迹。陈墙勇于抽离个人意识和文化自觉,通过“纯粹的看”回到真正的自己,直达心灵的本意。在思考与实践过程中,他逐渐为自己的抽象绘画确立个人色彩。从早期略带杂乱的线条到后来规律性与形式性,以及现在诗性与感性的交织,这些转型的背后都是他不断更新迭代的艺术观念。“绘画中的‘重复’很像生命中的呼吸,是延续的一种最基本形态。”疫情没有打乱呼吸的节奏,反而强化了陈墙的艺术表达,他从“仰望星空”充满对宇宙命运的幻想,返还到支配心情的心跳与呼吸的节奏,以及源于文化基因的味蕾参与的感觉。2022年,陈墙在德国GALERIE FRANK SCHLAG & CIE.举办展览“Unforeseeable”(“不可预见”),在大环境的影响、思绪与情绪的碰撞下,展出作品呈现出新的领悟和转向。在追求艺术的道路上,陈墙步履不停,前方布满了“不可预见”的惊喜,等着他去探索。

艺术是人类心灵颤动的“晴雨表”“艺术又更像是人类对自身进行思考而建立起来的一面‘镜子’,它也能充当人类心灵颤动的‘晴雨表’。艺术仅仅依照人的变化而变化,而环境与人类的相互作用才是变化的根源。”库艺术=库:三年疫情改变了人们的认知角度和思维惯性,也改变了人们的生活和工作方式,疫情影响下的生活,是否强化了您对生命的感知力度?您如何看待艺术与生活之间的关系?陈墙=陈:三年疫情对我的改变是非常大的,尤其是在创作层面上,从大脑的“感知”降至心情的“感觉”,再从心情的感觉降至身体的“感应”。从这三种形式上看,“感知”、“感觉”再到“感应”,其路径虽是一路路递减,但强度却是一路路增加。生命的体能进化不也是这样吗?越原始的越强悍,越现代的越脆弱。说到艺术与生活的关系,主要还是呈现艺术与人的关系,只因艺术难于回到生活之下,它更像是活跃在生活之上的浮游生物,也更像是飘浮在生活上空的云彩。只要人们有宽松的闲情心与足够的好奇心,以及自由的思想空间,艺术就能起到云彩的作用,人们才能真正活在行云与流水之间。如果身处一个饥不择食的时代,艺术是断然不能成为艺术的。它会瞬间消失在这个争抢食物的世界里。艺术只是一个理念,是另一个丰衣足食世界里的理念共识,艺术就是支撑着这个共识世界的感知产物,而不是进食果腹的“产物”,但是,没有果腹又一定不会有艺术。库:您曾说“绘画中的‘重复’很像生命中的呼吸,是延续的一种最基本形态。”疫情封控状态下的生活,是否打乱了艺术表达原有的呼吸节奏?陈:一个空无一物的真空是不会产生生命的,生命只能是大自然的产物,生命时刻都在感应着环境的变化,同时,生命也时刻在通过环境的变化来及时调整它自身,这是生命自身的成活之道。艺术也不例外,但艺术更像是人的产物,是人对环境进行记录的一种特殊形式,也是对环境以外的那个神秘世界进行幻想与猜测的形式。艺术又更像是人类对自身进行思考而建立起来的一面“镜子”,它也能充当人类心灵颤动的“晴雨表”。艺术仅仅依照人的变化而变化,而环境与人类的相互作用才是变化的根源。呼吸应该就是疫情封控状态下对于生活的一种最为真切的表达,艺术只需呈现它的节奏就是最好的表达。疫情并没有打乱呼吸的节奏,相反,它加强了这种表达。“艺术家很难逃离时代变迁和环境巨变的影响,而想让自己完全处在一个真空里进行创作是非常困难的。那种‘以不变应万变’之举很难成就一个艺术家,但能成就一个圣人。”库:2018—2021年期间您的很多作品用色彩让画面形成一分为二的两个色块,中间形成像地平线一样的分割线,2022年的新作中,这条线消失了,画面元素趋向融合,近看铅笔的线条也不复存在,是什么原因促使您的创作从有序到无序的转变?这些年您的创作思想经历了怎样的变化?陈:画面出现一分为二的色块原因,是想让完整的“一”生出“二”,也就是将一块画布从中部横画出一条水平分隔线,希望能够打破它的完整性,让画面从无中生出上下两个对比关系,关系是组成绘画的核心,而矛盾又是关系的根本。只是当我们再次观看这条分割线时,眼睛却会避开大脑告知自己,那不是分割线,而是地平线。此时画面的一分为二被瞬间弹回到一,回到天地归一的完整画面。这就是地心引力的力量,在它的面前,我不得不时常“仰望星空”,幻想着宇宙的命运。到了2022年,由于疫情,在国际航班不断延期的情况下,我在北欧被滞留了11个月,因为焦虑,我对“仰望星空”没了兴致,转而开始关注自己的心情,在北欧开始画一些小幅油画作品,后来我发现那条“天际线”已经无法再进入我的画面,此时的心情已经调近了视线距离,只专注于笔触与心跳和呼吸的节奏关系,以及味蕾的感觉。就好像一年前都还一直待在天上,仅一个2022就瞬间被返弹到了地面。我吃惊于这种变化,也是我第一次在创作中感受到了变化的残酷性。这样的变化是无情的,也是意外的。艺术家很难逃离时代变迁和环境巨变的影响,而想让自己完全处在一个真空里进行创作是非常困难的。那种“以不变应万变”之举很难成就一个艺术家,但能成就一个圣人。库:时代的巨变,您如何看待个体的思考和表达与时代环境的关系?陈:我认为我在针对个体自身方向上的反思力度还不够。是因为今天这个时代环境的巨变太特殊,也太罕见,如果不加重对自身锤炼式的反思,似乎就会被这罕见的飓风吹起。面对如此剧烈震动的环境,我们的表达会显得苍白无力。库:当您面对自己的作品时,如何进入一种无视风格存在的纯粹的观看?您在创作中,又是如何排除原有意识的干扰,发挥出更大的自由?陈:我喜欢在“凝神”与“走神”这两个模式之间来回切换,将“大脑”的决策权临时交给“视觉”,就能接近纯粹观看。对中老年艺术家来说,无视风格是一种冒险,也是一种勇气。更是因为受制于艺术内在的那个无法看见、又无法言说、而且还不断流变的核心部分的诱使。明知结局会是竹篮打水,却还是要不可为而为之,还是要奋力去触碰它。这好像并不自由,更像是一个失魂落魄的无赖,会不断地去触碰艺术。这就是我对艺术及艺术创作的行为和认知。库:2022年年底,您在德国成功举办个展“Unforeseeable”(“不可预见”),本次展览在国内媒体平台鲜有曝光,仿佛被保护的很好,是怎样的初衷策划本次展览?您能否借此机会与大家分享一下?陈:这个展只是想给这批新作一个小小尝试的机会,但总觉得还可以做得更好,所以没有在国内媒体曝光。在你们这里还是首次,还是希望能够在2023年里继续完善它们。“油画里处处隐藏着芝士和奶油以及巧克力的‘味道’,完全不像国画里的柴米清茶和鱼水……饮食越血腥,艺术就越隐身;饮食越文明,艺术就越大行其道。”库:“Unforeseeable”(“不可预见”)中展出的作品都是您这一年当中的新作,画面元素出现新的转向,以看似粗犷的曲状笔触自由排布,这种创作意识是如何产生的?陈:在前面第三个问题里我已经说到,因疫情和航班原因,我被滞留在北欧11个月,在那边画了一些小型油画,画面的变化是在半知半觉中发生的。加上与德国Frank Schlag & Cie画廊的预约展览,也让我的创作进度有了动力。也是因为全球的变幻无常,与创作环境的改变,以及思绪与情绪的碰撞,让自己从以往的宏观感知理念,一下返还到了支配心情的心跳和呼吸的节奏上,还隐约时不时有味蕾参与进来的感觉。难怪油画里处处隐藏着芝士和奶油以及巧克力的“味道”,完全不像国画里的柴米清茶和鱼水。我想,这文化的基因就来自于我们的味蕾,文化就是从远古人类的饮食开始的,艺术也脱不了干系。这是原始的底层逻辑,而如今的文化尤其艺术,却亡命般地逃向远方,大有摆脱那曾经出自底层逻辑 的“罪名”之嫌疑。饮食越血腥,艺术就越隐身;饮食越文明,艺术就越大行其道。库:您在创作中时常会融合东西方两种创作语言,让作品呈现出两种文化特质,作为一个东方人,会通过创作媒介来强化东方文化的精神内涵吗?陈:2019年之前,我的创作是综合运用过东西方两种媒介的,但我的目的并不是为了强化文化,而是为了消除两种文化的特质。文化特征如同标签,它们是艺术创作的阻碍,因为这两个标签太过强悍,艺术创作没有那么强,因为它是由一个脆弱的个体生命来维系的。而文化却是由人类一代紧接一代所积攒的血汗来维系的。文化的内涵不能替代艺术的内涵,它们还不属于同一个属性。因为,文化的主要属性是传承,艺术的主要属性是创新。库:“逝者不可追,来者犹可待。”现在一切变得相对明朗起来,接下来您有哪些新的想法或计划?陈:这个“犹可待”的“来者”很可能还会是“Unforeseeable”(“不可预见”)。我不敢有太多想法和计划,再多的“想法”和“计划”都比不上一个“方向”。但是,我还是很期待我所能触碰到的艺术能够时常为我带来些许“不可预见”的惊喜,只要不是惊恐就好。如果我们的生活、艺术和创作都是预见的结果,那我们的一切都会成为“预见”的复制品,包括我们自身,这才是最为恐怖的想法。那个不属于复制品的真实的存在会在哪?它们就在不可预见里。看,无处不在。看,本身就在思考,是思想的一部分。但是,最难的是纯粹之看,因为它指向的是不偏不倚,是一种纯然开启的、看之纯然则心之安然的状态。纯粹的看,原本就是一种本能, 如今却变成了一种困难。因为我们的“所看”已经深陷在我们的“所想”之中,而这个“所想”并不完全来自我们自己,我们时常迷失在这个“所想”之中。只有回到纯粹之看,才能真正回到自己;只有进入纯粹之看,才能知觉到心灵的本意。最近在艺术创作中,我一直努力寻找这样的状态,自然也遭遇到了很大的阻力,其中之一,就是自己以往建立起来的风格却成为了自己的障碍。在我这里,风格如同关押心灵的房间,而纯粹的观看会无意间无视风格的存在,这或许就是心灵的本意。这纯粹之看就是心灵之眼。但是,观看在经验面前确实是脆弱的,如同艺术在社会面前也一样是脆弱的。逃离经验与逃离认知是一回事,同样,逃离人群与逃离社会也是一回事。“经验”和“程序”几乎垄断了“有效”和“有用”,却将“无效”和“无用”留给了幻想和艺术。于是,手在心的暗示下,原有的经验和意图被完全抹掉,这看似一种荒谬,却抹出了一片“荒芜”,或许这就是心之所愿。也或许心无定所才能自由,心处荒芜才能藏身。藏身竟然成为了心之自由的理由。“纯粹之看”也已然成为了艺术藏匿于“荒芜”之中的“心路历程”。

艺术是人类心灵颤动的“晴雨表”“艺术又更像是人类对自身进行思考而建立起来的一面‘镜子’,它也能充当人类心灵颤动的‘晴雨表’。艺术仅仅依照人的变化而变化,而环境与人类的相互作用才是变化的根源。”库艺术=库:三年疫情改变了人们的认知角度和思维惯性,也改变了人们的生活和工作方式,疫情影响下的生活,是否强化了您对生命的感知力度?您如何看待艺术与生活之间的关系?陈墙=陈:三年疫情对我的改变是非常大的,尤其是在创作层面上,从大脑的“感知”降至心情的“感觉”,再从心情的感觉降至身体的“感应”。从这三种形式上看,“感知”、“感觉”再到“感应”,其路径虽是一路路递减,但强度却是一路路增加。生命的体能进化不也是这样吗?越原始的越强悍,越现代的越脆弱。说到艺术与生活的关系,主要还是呈现艺术与人的关系,只因艺术难于回到生活之下,它更像是活跃在生活之上的浮游生物,也更像是飘浮在生活上空的云彩。只要人们有宽松的闲情心与足够的好奇心,以及自由的思想空间,艺术就能起到云彩的作用,人们才能真正活在行云与流水之间。如果身处一个饥不择食的时代,艺术是断然不能成为艺术的。它会瞬间消失在这个争抢食物的世界里。艺术只是一个理念,是另一个丰衣足食世界里的理念共识,艺术就是支撑着这个共识世界的感知产物,而不是进食果腹的“产物”,但是,没有果腹又一定不会有艺术。库:您曾说“绘画中的‘重复’很像生命中的呼吸,是延续的一种最基本形态。”疫情封控状态下的生活,是否打乱了艺术表达原有的呼吸节奏?陈:一个空无一物的真空是不会产生生命的,生命只能是大自然的产物,生命时刻都在感应着环境的变化,同时,生命也时刻在通过环境的变化来及时调整它自身,这是生命自身的成活之道。艺术也不例外,但艺术更像是人的产物,是人对环境进行记录的一种特殊形式,也是对环境以外的那个神秘世界进行幻想与猜测的形式。艺术又更像是人类对自身进行思考而建立起来的一面“镜子”,它也能充当人类心灵颤动的“晴雨表”。艺术仅仅依照人的变化而变化,而环境与人类的相互作用才是变化的根源。呼吸应该就是疫情封控状态下对于生活的一种最为真切的表达,艺术只需呈现它的节奏就是最好的表达。疫情并没有打乱呼吸的节奏,相反,它加强了这种表达。“艺术家很难逃离时代变迁和环境巨变的影响,而想让自己完全处在一个真空里进行创作是非常困难的。那种‘以不变应万变’之举很难成就一个艺术家,但能成就一个圣人。”库:2018—2021年期间您的很多作品用色彩让画面形成一分为二的两个色块,中间形成像地平线一样的分割线,2022年的新作中,这条线消失了,画面元素趋向融合,近看铅笔的线条也不复存在,是什么原因促使您的创作从有序到无序的转变?这些年您的创作思想经历了怎样的变化?陈:画面出现一分为二的色块原因,是想让完整的“一”生出“二”,也就是将一块画布从中部横画出一条水平分隔线,希望能够打破它的完整性,让画面从无中生出上下两个对比关系,关系是组成绘画的核心,而矛盾又是关系的根本。只是当我们再次观看这条分割线时,眼睛却会避开大脑告知自己,那不是分割线,而是地平线。此时画面的一分为二被瞬间弹回到一,回到天地归一的完整画面。这就是地心引力的力量,在它的面前,我不得不时常“仰望星空”,幻想着宇宙的命运。到了2022年,由于疫情,在国际航班不断延期的情况下,我在北欧被滞留了11个月,因为焦虑,我对“仰望星空”没了兴致,转而开始关注自己的心情,在北欧开始画一些小幅油画作品,后来我发现那条“天际线”已经无法再进入我的画面,此时的心情已经调近了视线距离,只专注于笔触与心跳和呼吸的节奏关系,以及味蕾的感觉。就好像一年前都还一直待在天上,仅一个2022就瞬间被返弹到了地面。我吃惊于这种变化,也是我第一次在创作中感受到了变化的残酷性。这样的变化是无情的,也是意外的。艺术家很难逃离时代变迁和环境巨变的影响,而想让自己完全处在一个真空里进行创作是非常困难的。那种“以不变应万变”之举很难成就一个艺术家,但能成就一个圣人。库:时代的巨变,您如何看待个体的思考和表达与时代环境的关系?陈:我认为我在针对个体自身方向上的反思力度还不够。是因为今天这个时代环境的巨变太特殊,也太罕见,如果不加重对自身锤炼式的反思,似乎就会被这罕见的飓风吹起。面对如此剧烈震动的环境,我们的表达会显得苍白无力。库:当您面对自己的作品时,如何进入一种无视风格存在的纯粹的观看?您在创作中,又是如何排除原有意识的干扰,发挥出更大的自由?陈:我喜欢在“凝神”与“走神”这两个模式之间来回切换,将“大脑”的决策权临时交给“视觉”,就能接近纯粹观看。对中老年艺术家来说,无视风格是一种冒险,也是一种勇气。更是因为受制于艺术内在的那个无法看见、又无法言说、而且还不断流变的核心部分的诱使。明知结局会是竹篮打水,却还是要不可为而为之,还是要奋力去触碰它。这好像并不自由,更像是一个失魂落魄的无赖,会不断地去触碰艺术。这就是我对艺术及艺术创作的行为和认知。库:2022年年底,您在德国成功举办个展“Unforeseeable”(“不可预见”),本次展览在国内媒体平台鲜有曝光,仿佛被保护的很好,是怎样的初衷策划本次展览?您能否借此机会与大家分享一下?陈:这个展只是想给这批新作一个小小尝试的机会,但总觉得还可以做得更好,所以没有在国内媒体曝光。在你们这里还是首次,还是希望能够在2023年里继续完善它们。“油画里处处隐藏着芝士和奶油以及巧克力的‘味道’,完全不像国画里的柴米清茶和鱼水……饮食越血腥,艺术就越隐身;饮食越文明,艺术就越大行其道。”库:“Unforeseeable”(“不可预见”)中展出的作品都是您这一年当中的新作,画面元素出现新的转向,以看似粗犷的曲状笔触自由排布,这种创作意识是如何产生的?陈:在前面第三个问题里我已经说到,因疫情和航班原因,我被滞留在北欧11个月,在那边画了一些小型油画,画面的变化是在半知半觉中发生的。加上与德国Frank Schlag & Cie画廊的预约展览,也让我的创作进度有了动力。也是因为全球的变幻无常,与创作环境的改变,以及思绪与情绪的碰撞,让自己从以往的宏观感知理念,一下返还到了支配心情的心跳和呼吸的节奏上,还隐约时不时有味蕾参与进来的感觉。难怪油画里处处隐藏着芝士和奶油以及巧克力的“味道”,完全不像国画里的柴米清茶和鱼水。我想,这文化的基因就来自于我们的味蕾,文化就是从远古人类的饮食开始的,艺术也脱不了干系。这是原始的底层逻辑,而如今的文化尤其艺术,却亡命般地逃向远方,大有摆脱那曾经出自底层逻辑 的“罪名”之嫌疑。饮食越血腥,艺术就越隐身;饮食越文明,艺术就越大行其道。库:您在创作中时常会融合东西方两种创作语言,让作品呈现出两种文化特质,作为一个东方人,会通过创作媒介来强化东方文化的精神内涵吗?陈:2019年之前,我的创作是综合运用过东西方两种媒介的,但我的目的并不是为了强化文化,而是为了消除两种文化的特质。文化特征如同标签,它们是艺术创作的阻碍,因为这两个标签太过强悍,艺术创作没有那么强,因为它是由一个脆弱的个体生命来维系的。而文化却是由人类一代紧接一代所积攒的血汗来维系的。文化的内涵不能替代艺术的内涵,它们还不属于同一个属性。因为,文化的主要属性是传承,艺术的主要属性是创新。库:“逝者不可追,来者犹可待。”现在一切变得相对明朗起来,接下来您有哪些新的想法或计划?陈:这个“犹可待”的“来者”很可能还会是“Unforeseeable”(“不可预见”)。我不敢有太多想法和计划,再多的“想法”和“计划”都比不上一个“方向”。但是,我还是很期待我所能触碰到的艺术能够时常为我带来些许“不可预见”的惊喜,只要不是惊恐就好。如果我们的生活、艺术和创作都是预见的结果,那我们的一切都会成为“预见”的复制品,包括我们自身,这才是最为恐怖的想法。那个不属于复制品的真实的存在会在哪?它们就在不可预见里。看,无处不在。看,本身就在思考,是思想的一部分。但是,最难的是纯粹之看,因为它指向的是不偏不倚,是一种纯然开启的、看之纯然则心之安然的状态。纯粹的看,原本就是一种本能, 如今却变成了一种困难。因为我们的“所看”已经深陷在我们的“所想”之中,而这个“所想”并不完全来自我们自己,我们时常迷失在这个“所想”之中。只有回到纯粹之看,才能真正回到自己;只有进入纯粹之看,才能知觉到心灵的本意。最近在艺术创作中,我一直努力寻找这样的状态,自然也遭遇到了很大的阻力,其中之一,就是自己以往建立起来的风格却成为了自己的障碍。在我这里,风格如同关押心灵的房间,而纯粹的观看会无意间无视风格的存在,这或许就是心灵的本意。这纯粹之看就是心灵之眼。但是,观看在经验面前确实是脆弱的,如同艺术在社会面前也一样是脆弱的。逃离经验与逃离认知是一回事,同样,逃离人群与逃离社会也是一回事。“经验”和“程序”几乎垄断了“有效”和“有用”,却将“无效”和“无用”留给了幻想和艺术。于是,手在心的暗示下,原有的经验和意图被完全抹掉,这看似一种荒谬,却抹出了一片“荒芜”,或许这就是心之所愿。也或许心无定所才能自由,心处荒芜才能藏身。藏身竟然成为了心之自由的理由。“纯粹之看”也已然成为了艺术藏匿于“荒芜”之中的“心路历程”。

1960 年生于中国

1989 年毕业于上海华东师范大学艺术系

2007 年获德国Insel Hombroich 艺术基金会邀请赴德交流访问

现工作和居住于上海。

更多年度主题相关精彩内容

请持续关注库艺术公众号

艺术是人类心灵颤动的“晴雨表”

艺术是人类心灵颤动的“晴雨表”