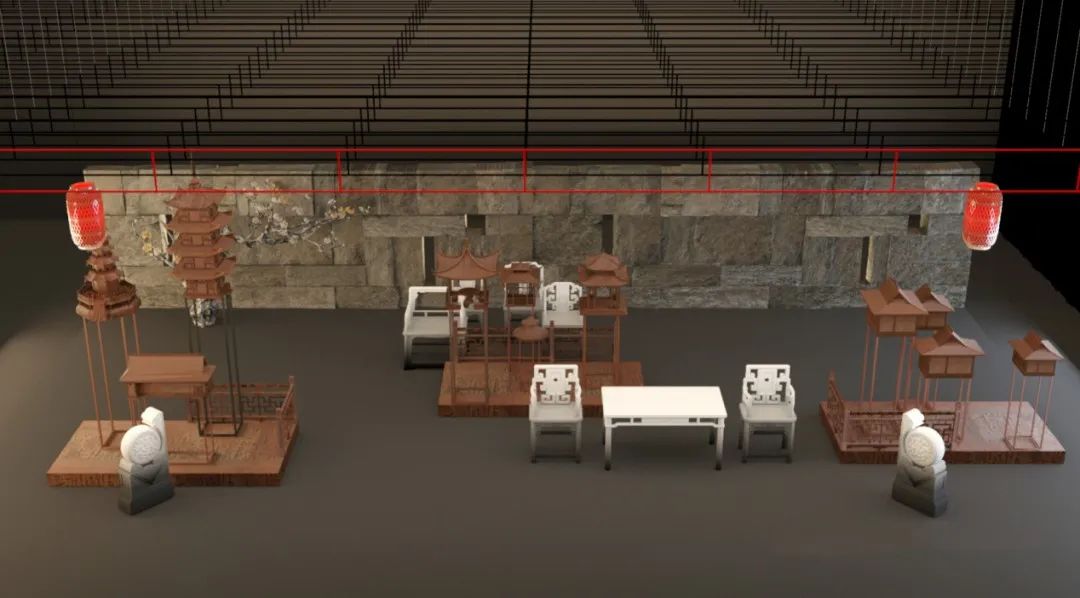

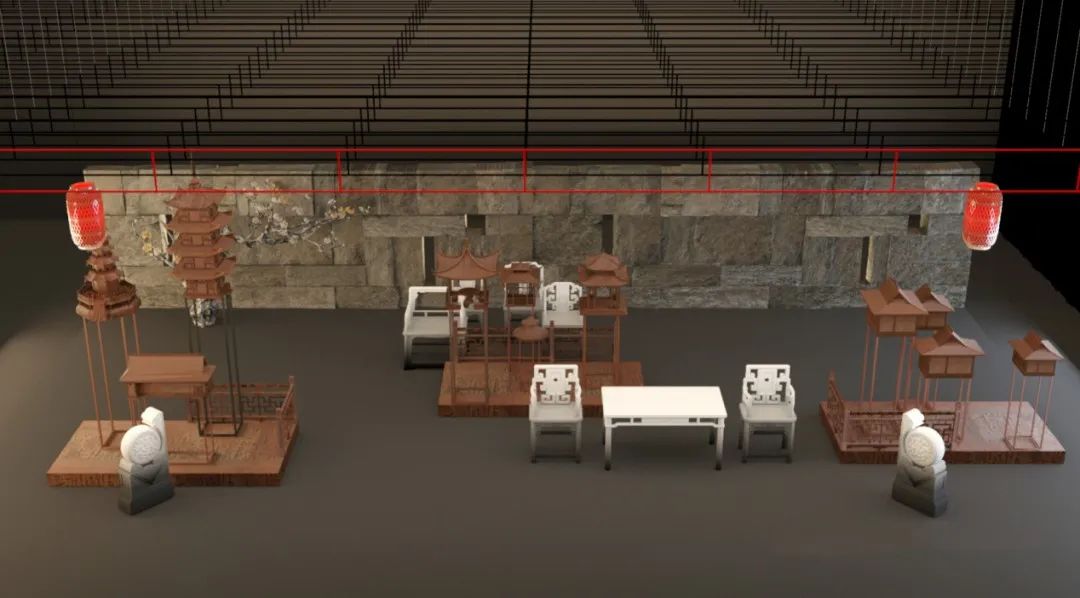

谈到前一阵山东省吕剧院的新剧目《归·源》,格外兴奋。我老家在烟台,除了京剧,我爸我妈和他们单位的同事多半喜欢吕剧。1976年以后不必只听样板戏,也可以听别的,所以我从小就跟着大人听李岱江的《借亲》“马大保喝醉了酒忙把家还,只觉得天也转来地也转”,郎咸芬的《李二嫂改嫁》“听六弟说的话知冷知暖,倒叫我千句话一时难言”,再就是从解放前传下来的《小姑贤》——胶东人习惯说“小姑子贤”,等等。不过这些毕竟都已经翻篇儿了。作为做戏者、看戏者和研究者,面对舞台艺术的历史长河,有必要抚今追昔,从当下的创作现象中发掘深层规律,继续探索未来的发展路径。吕剧发生自民间说唱艺术,主要流行于山东及周边地域,满打满算百余年的历史。正式以“吕剧”命名的专业院团建制,是新中国建立以后的事。我们从一些文献资料中可以看出,至少在20世纪三十年代之前,吕剧还停留在小曲阶段。有记录的剧目只有从山东琴书移植而来的《王小赶脚》等小戏,在乡村民俗节庆活动中流动演出。如张凌青在其回忆文章《山东抗日民主根据地的戏剧普及运动》(《中国话剧运动五十年史料集》第三辑,中国戏剧出版社1963年4月版,第143页)中谈到:“山东抗日民主根据地的戏剧普及运动开始于1943年。就全省范围说,以胶东区的农村剧团为最多,滨海区、鲁中区次之,渤海区、鲁南区更次之。戏剧形式以话剧、小调歌剧为多,杂耍、梆子调次之,京戏形式又次之”。一直到五十年代以后,吕剧又进一步受当时主流剧种如京剧、梆子等相关元素的影响,舞台表现力逐渐丰富起来。同其他各地方剧种相似,吕剧也是伴随着众多班社进入城市舞台以后而成长起来的。一方面,发达的城市文化硬件设施,成为吕剧走向专业化舞台演出的催化剂;另一方面,经过大量较高素质的观演互动,使演出内容逐步与现代社会生活相融合。与其他各地方剧种不同的是,吕剧从产生之初就遇到了可资良性发展的客观条件。主要体现在以下几个方面:一是新中国成立后,吕剧直接被确定为山东省代表性剧种,受到政策倾斜和重点扶持,是得天独厚的受益者;二是在吕剧从孕育到产生的过程中,恰逢我国戏曲表演空间发展经历的“裂变期”,从茶园、戏楼转变为镜框式舞台几乎成为美学特质的分水岭;三是在原有的音乐唱腔、伴奏乐器基础上,又杂糅进多种曲牌,表演程式灵活多变,增强了艺术表现力;四是得益于戏曲电影这种现代化传播手段,五十年代的《李二嫂改嫁》和《借年》,六十年代的《姊妹易嫁》,七十年代的《逼婚记》等剧目被搬上银幕,使吕剧得以快速普及和流传。每一代人生存的社会状况都不相同,所产生的背景知识、技巧方法也会不同。正如清初画家石涛所谓“笔墨当随时代”一样,中国传统文化的继承与发展一直都在强调精神与技术两个层面之间的平衡关系。21世纪以来,数字化技术极大地丰富了影视时代的戏曲传播方法,从而反向影响着人们对戏曲的理解和表达。这至少给我们带来两个重要启示:一个是萃取精神层面的元素,对传统经典的文本素材进行提升再造,用当代思维解读人性善恶,起到不断唤醒的作用;另一个是在技术层面重塑观演关系,强化视听效果的文本意义,用生动有趣的体验,提高戏剧对观众的影响力,起到解放思想的作用。用辩证的眼光看待问题就会发现,相对而言,正是由于吕剧产生与发展历史较短,所以在创新探索方面不像京昆等古老剧种那样包袱沉重。如果说从乡间小戏小曲进入到城市文化生态,是吕剧走向成熟期的第一次飞跃;而后又从常规剧场的艺术形态到电影助推的多元传播,是繁荣发展的第二次飞跃;那么我们可以把数字化全媒体时代的诸多变化,理解为吕剧创新激变的第三次飞跃。山东省吕剧院历时一年排演的原创剧目《归·源》,在官媒宣传时被冠以“小剧场”前缀,以示其非常规性。这部戏的演出空间被刻意安排在济南百花剧院——在常规剧场舞台上搭建出一个观演空间,从而形成使观众深陷表演氛围中的特殊场域。中国的“小剧场戏剧”以其明确的实验性开始于上世纪八十年代,将舞台艺术的表达方式推向多元化时代。新世纪以来,小剧场戏剧又从反思对文本的认知开始,进入新一轮实验探索。创作者们开始意识到空间、视听、光影、装置等元素所具备的文本属性和表演特质,并逐步接受了“后戏剧剧场”(Postdramatic Theatre)理论体系(【德】汉斯·蒂斯·雷曼著,李宜男译《后戏剧剧场》,北京大学出版社2010年10月版)。雷曼提出的Postdramatic,显然是受了后现代艺术的影响,他本人也提到过。“后现代”概念出自查尔斯·詹克斯,他于1977年撰写了The Language of Post-Modern Architecture,率先使用了后现代主义“Post-modernism”一词。从此以后,“后现代”意识开始催化当代艺术的勃兴。那个所谓的“后”,实际含义就是“反”的意思,就是要把“现代艺术”爆破掉(【英】查尔斯·詹克斯著,李大夏译《后现代建筑语言》,中国建筑工业出版社1986年3月版)。汉语语境下的“小剧场戏剧”,很容易被理解为物理空间的大小,而忽略了它的实验性和批判性。所以,我个人更倾向于把《归·源》这部戏称为“实验吕剧”。受自身文化特性影响,传统戏曲的创新风格显得十分内敛,速度也较为缓慢。不过伴随着数字化时代的快速演进,舞台艺术面临新的社会需求迫在眉睫,传统戏曲的当代转化不得不积极寻求突破口。不管你承不承认,有几个曾经引起争议的尝试性戏曲改革方式,现在都已经得到普遍认同。比如所谓的“话剧加唱”建构方式,再比如表演样式的“音乐剧化”趋向。凡此种种,挑战的矛头似乎都直指戏曲的“虚拟性”和“程式化”等传统精髓。其实早在镜框式舞台和电气化灯光效果介入戏曲舞台之初,时空观念的变化就已经打破了传统表演程式的虚拟性。由表演和观众对应组建的“想象共同体”比旧规制更丰富。今天的观众已经自觉接受(或者说忽略)现代剧场的技术存在,去感受戏曲的固有魅力。所以,质疑和改革未必是一件坏事。我们必须在正视这些现象的前提下,创立新的理论架构,以解读来自表演空间和观演关系的根基性改变。此外,还有一个不可回避的探索路径来自小剧场戏剧。尽管近十年才开始把小剧场形式引入戏曲的实验性创作,但由于思想意识比较开放,导致对舞台综合元素的认知更加开阔,自由灵活的表演设计使戏曲的自我修复和步入当代成为可能。近十年来,全国各地的地方剧种都纷纷走进实验剧场,以礼敬先贤为基础,从多维角度解读传统,用当代语汇阐释经典。有了革新的勇气和方法,就要允许戏曲在创作中通过实验试错,用艺术证伪,从常识中变异,在不断试错中寻找出路。实践证明,在众多舞台元素中,比较容易操作的切入点就在于表演设计的创新。但这中间有两个环节在发展过程中严重不平衡,一方面,已经迈向国际化的戏曲舞美,形成了与时代同步的“审美场”,观众也已经对“大舞美”观念产生新认知;另一方面,导演意识、表演形式、音乐唱腔、戏剧节奏等要素环节,则相对滞后于社会环境、演艺空间以及观演关系等来自观众方面的需求变化。而后者恰恰是戏曲变革的核心价值所在。整体上看,实验吕剧《归·源》首先从营造与众不同的观演关系入手,用独特的舞台样式引导表演设计的时代感,对打破创作定式起到了关键性辐射作用,在继承戏曲美学传统与当代转化创新方面做出了积极探索。《归·源》剧本根据明话本小说《苏知县罗衫复合》改编,全剧只有4个演员分饰5个角色,生旦净丑,短小精悍,却道出人生百味。正当少年得志的状元哥、御史郎徐继祖庆生之日,法号无忘的尼姑郑月素以送礼为名上门寻仇,欲刺杀乡绅徐能未果,就此引出一桩多年命案往事。分成五场的《归·源》,以行刺、追凶、究根、诘问、痛归为线索,故事悬念迭出,剧情不断反转,最终真相水落石出。其中的戏剧冲突和矛盾高潮出现在第四场“诘问”,当主人公已经查明当年案情,弄清自我身份后,情与法合并提出的灵魂拷问将人物内心推向了几近崩溃的边缘。这一段情感戏在二度创作中,被巧妙地安排成由同一演员分饰徐继祖和苏秦。当主人公感叹道:世上再无徐继祖了!我是谁?谁是我?……杀人魔头徐能,他曾是全心全意恩重如山的至亲慈父!对面的另一个我(苏秦)答道:所谓恩慈,焉能与罪恶相抵?此时的不同时空的假定性被观众所认可,由此产生的戏剧张力给观众留下人生如梦,何以归源的思考。全剧以“浮生悲欢常,红尘恩仇滂。是非千秋怅,归源日月光。”四句定场诗为开场,也以同样的词句为落幕。设计师则以一堵干净的大墙,营造异于镜框式舞台的全新演出空间,它所形成视觉文本,解读了“好一场大雪!看这大地,茫茫一片多干净”!这里面既有传统文化恩怨报应的道德价值观念,也有通过当代艺术观念对人性的真实体验。 “剧场”既是承载戏剧作品的演出空间,也是强调戏剧化场面和事件的表演场域。设计师刘鹏对实验戏剧的表演设计一贯注重间离感——其“陌生化”效果来自布莱希特式戏剧风格。他设计《归·源》的总体理念,首先是打破“第四堵墙”的幻觉真实,然后用物理意义上的“墙”划分表演区域,而心理意义上的“墙”,则成为当代艺术的载体,使观众把舞台上的戏剧与现实生活区分开来。他设计的整体性舞台装置并不仅仅是一种解释或者装饰。如第一场“行刺”,没有刻意点明场景的具体样貌,而是从传统建筑、园林、家具等物件中抽离出典型符号元素,把它们拆解再组合,如同在博物馆里展陈古代建筑模型,把立体空间平面化。使观众产生一种好奇心,想知道这些造型与戏剧的关系。第二场“追凶”,使用了三组“楼阁平台”,通过遥控移动完成空间转换。多种样式的座椅则暗喻着不同物理空间的性质和剧中人物的身份。它们既是静态的——客观生活环境的真实空间被压缩成模型;它们也是动态的——根据不同场次的戏剧情感而变化空间位置。这些物件的秩序性和规律性,似乎在不断与剧中人物进行博弈或者与之协调,极大扩展了观众的想象空间。

“剧场”既是承载戏剧作品的演出空间,也是强调戏剧化场面和事件的表演场域。设计师刘鹏对实验戏剧的表演设计一贯注重间离感——其“陌生化”效果来自布莱希特式戏剧风格。他设计《归·源》的总体理念,首先是打破“第四堵墙”的幻觉真实,然后用物理意义上的“墙”划分表演区域,而心理意义上的“墙”,则成为当代艺术的载体,使观众把舞台上的戏剧与现实生活区分开来。他设计的整体性舞台装置并不仅仅是一种解释或者装饰。如第一场“行刺”,没有刻意点明场景的具体样貌,而是从传统建筑、园林、家具等物件中抽离出典型符号元素,把它们拆解再组合,如同在博物馆里展陈古代建筑模型,把立体空间平面化。使观众产生一种好奇心,想知道这些造型与戏剧的关系。第二场“追凶”,使用了三组“楼阁平台”,通过遥控移动完成空间转换。多种样式的座椅则暗喻着不同物理空间的性质和剧中人物的身份。它们既是静态的——客观生活环境的真实空间被压缩成模型;它们也是动态的——根据不同场次的戏剧情感而变化空间位置。这些物件的秩序性和规律性,似乎在不断与剧中人物进行博弈或者与之协调,极大扩展了观众的想象空间。当代艺术的特征之一,就是以文化本身为创作源泉,把既有文化作为自然——也就是那些人类的造物成果所形成的世界——包括实物(如历史文物、文化符号等)、以及集体记忆(如做戏、看戏的经验延续等)。当代艺术的内容与形式,在某些程度上成为连接传统与当今的节点和纽带,使不断创新的文化传统也具有时尚性。由此而来,吕剧《归·源》使传统戏曲成为“新时尚”就具备了可能性。刘鹏用他的作品印证了只有用整体设计的眼光关照演出空间,与观众一起共建“传统与当代”,才能形成新的表演形式。这里多次提到的表演设计不单指演出空间,其中也包括对观演关系的心理空间设计。演到第三场《究根》时,设计师调动了多种元素引导观众的视觉感官,比如空间关系会在观众的注视中被“重新编辑”,被置换了材质和颜色的树枝从空中落下,等等。舞台装置所具有的表演特性得以发挥。加之与观众的近距离沟通,使平常的事物变得不平常,从而暴露人物的矛盾性质,揭示善恶的因果关系,使理性的判断力重新回到观众中去。第四场《诘问》用一道轻纱改变了空间气质,喻言着情感撕扯,体现出设计师对诗性视觉语言的探索。以视觉艺术原理反观戏剧文本,用简洁的形象编织艺术逻辑,表达舞台假定性的整合与激变。

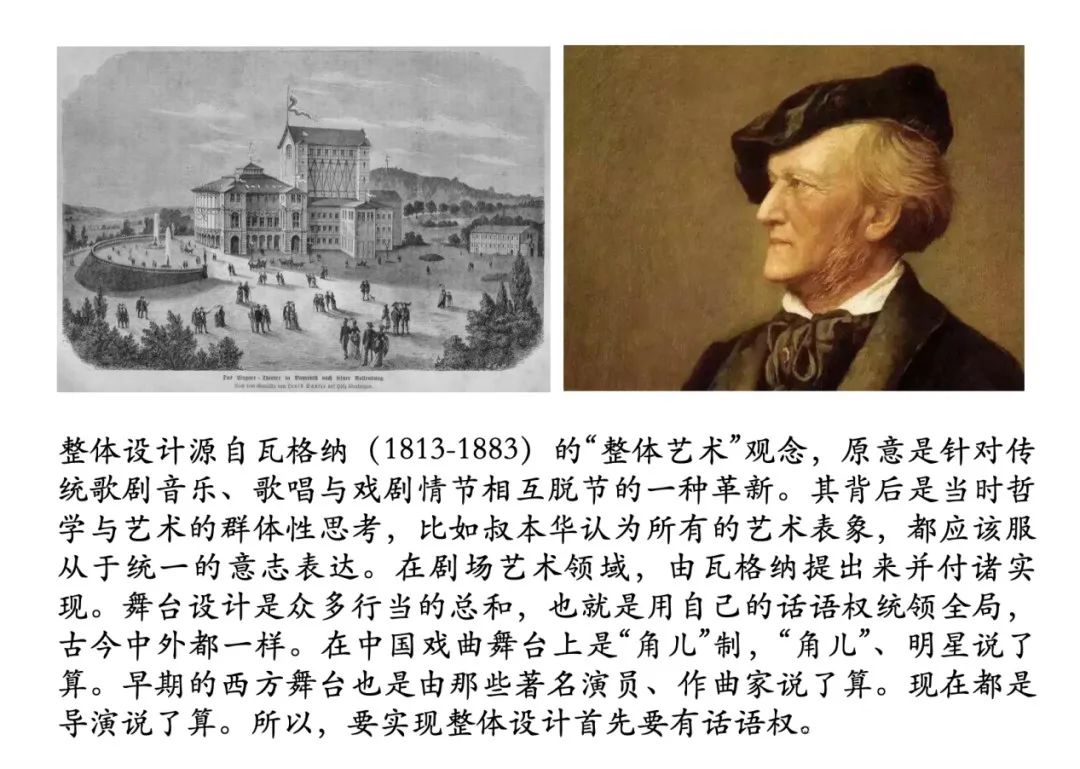

常规剧场的舞台空间是与观众对立的,经过瓦格纳时代的净化改造,连伴奏也放到与演员隔离的乐池里。而中国传统戏曲,尤其是民间戏班的观演关系,一直是三面观或围观形式,乐队与演员同台。但是从上世纪五十年代的“戏改”以后,所有的城市剧场建筑全面走向西方样式。实验吕剧《归·源》反其道而行之,把常规剧场的舞台当成观演一体的全新空间。“坐在舞台上看戏”的近距离体验,颠覆了观众对以往熟知经验的判断。被重新恢复的旧式吕剧乐队编制非常适合这种小空间表演,仿佛穿越历史的老腔老调,其感染力增强了吕剧的特有韵味。沉浸在人生如梦之中的观众,间或被兼任歌队帮腔的乐师唤醒。特殊场域的陌生感会带来新鲜好奇的现场感,所产生的间离效果,把表演角色的灵魂拉回现实,使观众保持对剧中人物事件的判断力。如果把此剧的整体空间在美学上视为“以小见大”,那么强调戏剧本真和批判精神的表演设计则是“以少胜多”。第五场《痛归》把“少就是多”的形式法则发挥到淋漓尽致。孤立突兀的石墙再次成为文本元素且发挥出表演功能,把一切如戏人生统统归于原本的空无。这种细腻的情感体验,来自戏剧力量所建构的平行世界。于此,就不难理解古戏楼中通往戏台的通道何以被称为“鬼门道”。传统戏曲那种“非黑即白”的脸谱化表演程式,像有形的墙体分割出善恶忠奸,便于贩夫走卒的理解。当代剧场艺术更注重表现人性的复杂与多变,除了追求真善美的生命态度,人世间还有许多无常与无奈。所以,作为界限阻隔功能的墙体也变得模糊而富有弹性。当代剧场艺术的实验性和不确定性,对戏曲表演的守正创新也会产生积极影响。在唯美的传统戏曲精细化表演基础之上,逐渐被话剧表演中人物情感的复杂性所熏染,形成普遍的当代戏曲表演美学方法。所以说,表演设计会潜移默化影响戏曲舞台的方方面面。我们并非不懂或误解“当代艺术”,而是不懂或误解“艺术标准”。不断创新、与众不同,或许就是当代艺术的标准之一,所谓“创新”就是试错和纠错的过程。在当代艺术的文化背景下,“剧场”这个词已经超越了原有特指空间的意义。尤其是当今数字科技催生出的虚拟空间,大大增加了改变现实视界和营造艺术真实的可能性。未来已来,今天的“剧场”应该被定义为一种艺术形式,由此生发的“当代剧场艺术”具有强大的兼容性,其外延大于传统意义上的drama和Theatre。表演设计是把多种元素拼贴到一起的粘合剂,所以它势必走向整体设计。所以,如果我们把实验吕剧《归·源》作为一个标本来分析,把它纳入到当代剧场艺术语境下加以思考,就不难发现,表演设计的重要作用主要表现在:一是整体把握、二是导演意识——这两者相辅相成。注:本文为2020年度国家社科基金艺术学重大项目“新中国舞台美术发展研究”(批准号:20ZD22)的阶段性研究成果。本公众号发布的文章,仅做分享使用,不做商业用途,文章观点不代表本公众号观点。如果分享内容在版权上存在争议,请留言联系,我们会尽快处理。