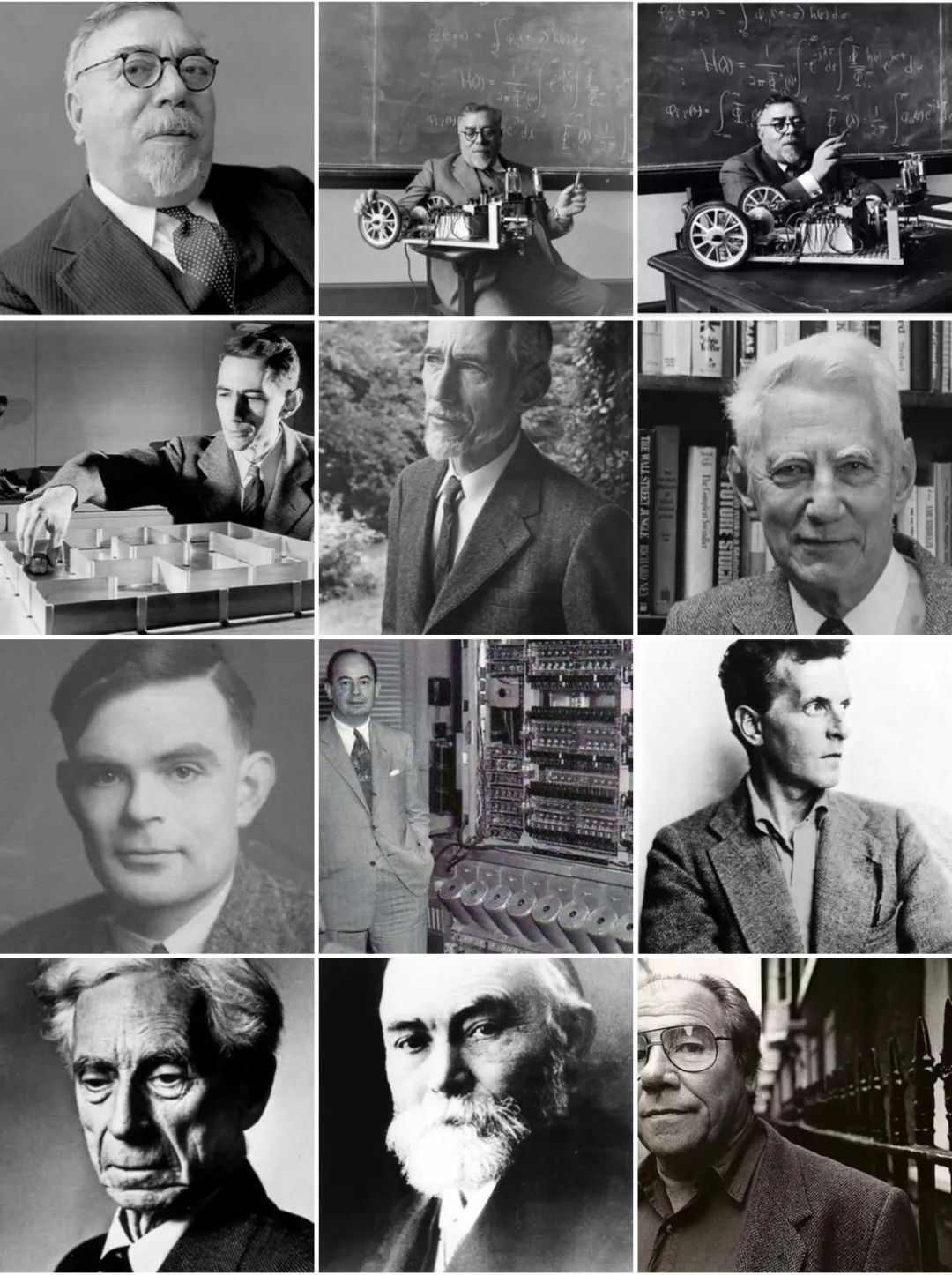

《语言主义》中提到的科学家与哲学家

《语言主义》中提到的科学家与哲学家

2022年AI绘画迭代速度惊人,这也让部分创作者们深陷焦虑,AIGC——利用人工智能技术来生成内容,是继PGC、UGC之后的新型内容创作方式。深度学习模型不断完善、开源模式的推动、大模型探索商业化的可能,正在让AIGC迅速替代人类创作者。然而,这个赛道也并不是所有的AI创作工具都能跑赢,2022年年尾,不少AIGC创业公司相继倒闭。我们此时需要思考的是AI创作替代了人类哪部分能力?它的运算路径与人类的创作路径有何不同?AI 创作会以什么状态进行发展?

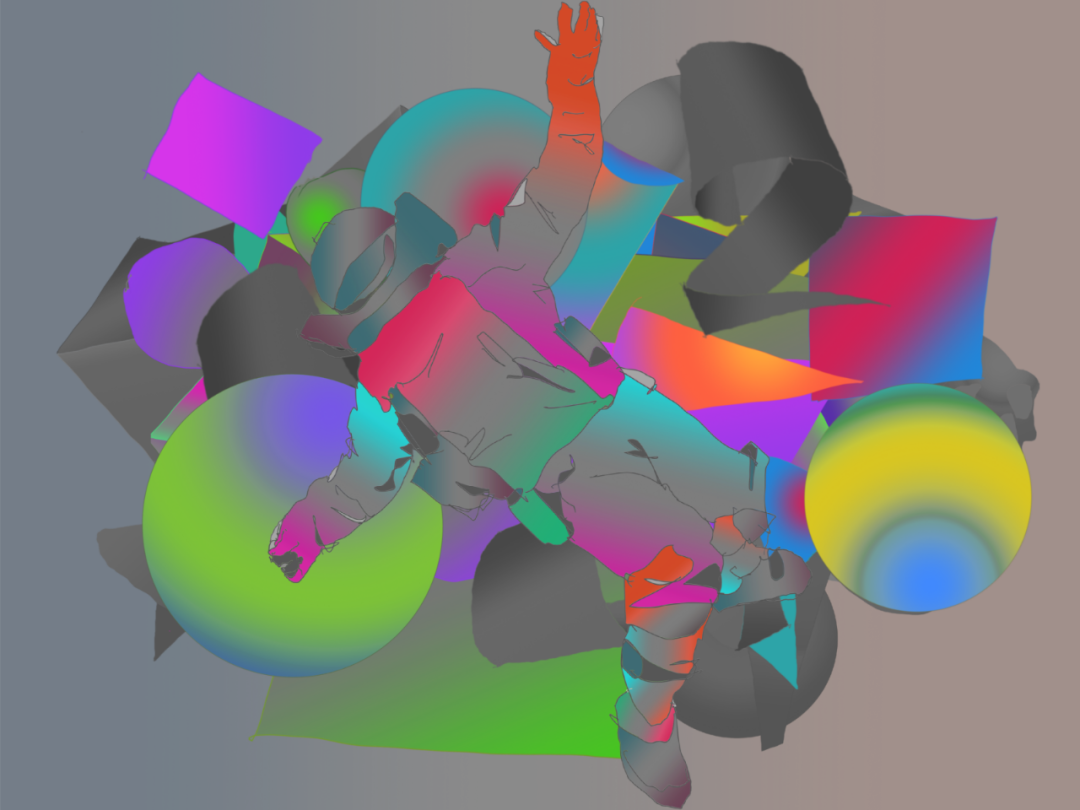

《达尔文的动物园》50x50,2022年

《达尔文的动物园》50x50,2022年研究符号学、美学、哲学以及人工智能等领域的史雷鸣博士认为“人工智能的短板在于具身性。它们没有肉体感受的直接经验,没有肉身世界的成长和社交关系直接体验。这是人类艺术家目前仅有的优势。”

“AI绘画,突破的是技术——构图、笔触、光色的效果。笔触的组织方式,甚至于动作表情,基于像和相的。这些都是数学模式。数学模式是基于统计学的人工智能的基础和强项。

即使如此,人工智能缺少具身性,也就是肉体经验,以及肉身和心灵的成长经历,这是它的缺陷。

对于一些情感和身体的直接感受,它是仿真的、缺少直接体验的。这一点,很长一段时间内,它不会比优秀的艺术家更敏感,更精妙地捕捉这些细节,这其实是艺术最微妙的部分。

尤其是在画像之外,一些复杂的潜台词,由多个对象关系构成的,直接画面语义之外的潜台词,是人工智能绘画目前还不能达到的,需要类脑的人工智能才能解决。艺术,更加美妙之处,基于表面现象但是蕴含潜台词,需要相当的推理和戏剧性能力,大部分人类艺术家其实都不能很好表达。

延伸到深度的语义演绎和解读,就是艺术形而上的部分。这需要大语言模型,进行复杂的、深度的语义计算和生成,也需要学习和训练。这个伴随着大语言模型的进展,在未来的十年之内会解决。

所有数学模式、数学化的,人工智能将迅速进入。或者说,构图、技法、色彩、笔触这些简单的艺术语言,对人工智能不是问题。内心的微妙情绪,以及复杂的戏剧性体验,以及微妙的潜台词,才是有挑战的,但不是不可以克服。人工智能,短板在于具身性。它们没有肉体感受的直接经验,没有肉身世界的成长和社交关系直接体验,这是人类艺术家,目前仅有的优势。”

《语言主义》

面向人工智能纪元的新认识论

史雷鸣 著

陕西师范大学出版总社

|

史雷鸣刚刚出版的《语言主义》,论述了语言的主体性。人工智能正是一种获得主体性的语言,语言在人工智能中是一种活体,这是一种语言的自我觉醒。以下内容引用此书中的部分文字,经作者授权刊登。作者以语言作为活体,详细解释了人脑、计算机与人工智能之间的紧密联系。我们也可以从中窥探AI创作未来的发展路径。

大脑,语言,计算机,与人工智能

人的大脑大约有一千亿个神经元,每个神经元最多连接一千个其他的神经元。这个神经网络,显然是一个巨大的逻辑阵列。其内部的连接形成了并联和串联的网状的混合模式,相对于计算机而言,大脑神经网络并联的带宽极大。而运行的频率却很低。或者说并行计算能力很强,而串行计算的效能很低。

《嚎叫》50x50 怀念金斯伯格 2022年

《嚎叫》50x50 怀念金斯伯格 2022年

这是基于生物化学基础进化而来的结构,注定了大脑的运算速度是低频率的。目前已知的神经中的信号传递是每秒百米级的。几百米每秒的速度,折算成大脑内的连接的平均长度,也就意味着大脑的神经网络的计算的频率是千赫兹级别。这是大脑的生物化学和物理基础决定的。以如此低的频率运行的大脑,其计算能力的扩展显然是由其并联的带宽的决定的。其带宽最低可达到一千位,甚至级联之后更高。目前已知的数据显示,大脑对于文字符号和数字符号或者一般图形符号的处理速度平均大约每秒三十个左右。对于很多动物具备的运动控制,视觉能力以及动作中的快速反应等能力,我们认为是低级的智能,而人具备的语言和思考,判断与生命,推理与决策能力,才是我们所认为的通用的智能,也是类脑计算所要追求的目标。这种能力,是人工智能的圣杯。而这种能力,主要是由于“语言”符号这种“软件”在大脑这个硬件平台上扩展形成的。也就是说,大脑的神经网络,和语言的神经网络是互相融合的。而我们研究语言,会发现语言的演化进化的词语解释网络,也是一个类神经网络结构。记忆和意识构建起来的场景事件,也是以神经网络的模式组织的。 《时间推动》系列,50x50,2022年这就意味着,大脑的硬件和软件之间有很大程度上的结构的相似性,在很大程度上耦合。和计算机类似,大脑和神经网络是计算机的硬件,中间的神经信号是二进制机器代码语言,而作为高级的智能活动—意识显然是“语言”化的,这种语言对于我们而言可“见”,可读。类似于计算机编译测试中的高级语言源程序。以此整体的理解大脑活动,我们可以理解到高级的智能活动,实质是一个语言网络的活动。而这个语言网络,同时存储于大脑和神经元中。也可以进一步理解到神经元网络,既是计算器,也是存储器。而其对语言的计算能力,主要是词语语义与其他词语的关联的关系,以及逻辑和集合的计算。这种计算力相对有限。或者说所需求的算力不大。只需要少量的逻辑门就可以完成。记忆,也就是储存,和检索,成为了计算或者说智能或者说思考的重要组成,与计算的一部分。存储读取和检索本身也是一种计算。尤其是词语之间的解释关系,就是一个神经网络。存储与读取以及检索,将进行基础的语义的关键性解读,而这种关联性检索,可以利用到大脑的神经网络的并行性结构和速度以及数据带宽的优势,之后进行串列的语义语法计算。而大脑,如果训练和记忆了一些逻辑算法,或者集合属性,就训练了神经网络的连接和连接的权重,这样的逻辑算法,本身可以是软件的,或者说语言语法和逻辑的,但是又因为记忆,训练出大脑的相关神经网络连接,也就意味着类似在线可编程逻辑器件,刻录了新的程序,形成了相关的硬件逻辑电路。从这个角度,我们也可以理解到为什么人类从孩童时期开始不断的学习,记忆,训练,不断的补充词语和词语之间的解释关系,不断的通过这些方式扩大自己的词语神经网络和数据库。学习和练习很多知识和算法,被刻录成逻辑硬件,也就是大脑的神经网络连接。从这一点,我们可以分析理解到,人类的大脑的智能首先是基于记忆的。丧失记忆意味着智能的丧失。人类的大脑,是一个软硬一体,计算与存储一体的,在线可编程逻辑阵列神经网络。但是,这个神经网络的神经元连接,要比半导体可编程逻辑器件复杂。因为电路的基础逻辑门很简单。而一个神经元可以向外建立多个连接,可以组合出复杂的逻辑处理单元,甚至可以以复杂的连接完成高效的反馈传播,或者说某种多向通讯传播。类似于计算机互联网。这是生物分子电化学的优势。这意味着同样数量的神经元和半导体晶体管,它们产生的连接度,和网络复杂度,以及逻辑复杂度,是不一样的。生物化学基础的神经网络有着高出几个量级的逻辑复杂度,以及由此产生的大带宽并行计算能力。而半导体逻辑器件,有至少高出六个以上数量级的频率和速度。

《时间推动》系列,50x50,2022年这就意味着,大脑的硬件和软件之间有很大程度上的结构的相似性,在很大程度上耦合。和计算机类似,大脑和神经网络是计算机的硬件,中间的神经信号是二进制机器代码语言,而作为高级的智能活动—意识显然是“语言”化的,这种语言对于我们而言可“见”,可读。类似于计算机编译测试中的高级语言源程序。以此整体的理解大脑活动,我们可以理解到高级的智能活动,实质是一个语言网络的活动。而这个语言网络,同时存储于大脑和神经元中。也可以进一步理解到神经元网络,既是计算器,也是存储器。而其对语言的计算能力,主要是词语语义与其他词语的关联的关系,以及逻辑和集合的计算。这种计算力相对有限。或者说所需求的算力不大。只需要少量的逻辑门就可以完成。记忆,也就是储存,和检索,成为了计算或者说智能或者说思考的重要组成,与计算的一部分。存储读取和检索本身也是一种计算。尤其是词语之间的解释关系,就是一个神经网络。存储与读取以及检索,将进行基础的语义的关键性解读,而这种关联性检索,可以利用到大脑的神经网络的并行性结构和速度以及数据带宽的优势,之后进行串列的语义语法计算。而大脑,如果训练和记忆了一些逻辑算法,或者集合属性,就训练了神经网络的连接和连接的权重,这样的逻辑算法,本身可以是软件的,或者说语言语法和逻辑的,但是又因为记忆,训练出大脑的相关神经网络连接,也就意味着类似在线可编程逻辑器件,刻录了新的程序,形成了相关的硬件逻辑电路。从这个角度,我们也可以理解到为什么人类从孩童时期开始不断的学习,记忆,训练,不断的补充词语和词语之间的解释关系,不断的通过这些方式扩大自己的词语神经网络和数据库。学习和练习很多知识和算法,被刻录成逻辑硬件,也就是大脑的神经网络连接。从这一点,我们可以分析理解到,人类的大脑的智能首先是基于记忆的。丧失记忆意味着智能的丧失。人类的大脑,是一个软硬一体,计算与存储一体的,在线可编程逻辑阵列神经网络。但是,这个神经网络的神经元连接,要比半导体可编程逻辑器件复杂。因为电路的基础逻辑门很简单。而一个神经元可以向外建立多个连接,可以组合出复杂的逻辑处理单元,甚至可以以复杂的连接完成高效的反馈传播,或者说某种多向通讯传播。类似于计算机互联网。这是生物分子电化学的优势。这意味着同样数量的神经元和半导体晶体管,它们产生的连接度,和网络复杂度,以及逻辑复杂度,是不一样的。生物化学基础的神经网络有着高出几个量级的逻辑复杂度,以及由此产生的大带宽并行计算能力。而半导体逻辑器件,有至少高出六个以上数量级的频率和速度。 《明天我们为谁默哀》50x50,2022年当我们理解到这些问题,语言的意义对于智能和神经网络的意义,已经很清晰了。词语类似于大脑的神经网络中的神经元,词语的解释连接关系类似于神经元之间的连接。真正在智能的思考过程中,决定其智能和计算力的是词语的数量和解释关系的连接数量。在这一点上,语言的网络和大脑的神经网络,其结构等效。经过学习和训练,掌握了更多词语和词语之间构成的关系的人,也就是掌握了更多知识的人,就有了更强大的智能水准。虽然他们的原始硬件也就是生物层面上的大脑的脑容量神经元数量基本接近,但是语言和词语解释网络的强大程序决定了他们之间的思考能力的差距。或者说,同样的硬件,装载的软件决定了智力差别。而这个软件绝不完全相同,因为每一个都是不同的学习和训练装载了有差别的词语网络。这种差别,也可以在不同的国家,不同的受教育程度的人群中,发现和统计显现。人的大脑和智能,和计算机之间有最基础的原理的相似性,但又存在巨大的不同。这种差异主要体现在,人的大脑,是软硬件一体的,是一个在线可编程逻辑阵列,是存储与计算一体的,是开放的可拓展的,是并行为主的神经网络,是多维度连接,神经元之间甚至是多向通讯的,具有更复杂多样的组合逻辑门。存储和读取以及连接的检索,本身就是计算的一部分,是强存储强数据结构强检索的弱计算系统。人的计算能力是弱的,是低频的。人的智力和词语的数量,词语之间的解释关系形成的连接网络的维度复杂度相关。是一种基于储存,宽检索,浅计算的系统。

《明天我们为谁默哀》50x50,2022年当我们理解到这些问题,语言的意义对于智能和神经网络的意义,已经很清晰了。词语类似于大脑的神经网络中的神经元,词语的解释连接关系类似于神经元之间的连接。真正在智能的思考过程中,决定其智能和计算力的是词语的数量和解释关系的连接数量。在这一点上,语言的网络和大脑的神经网络,其结构等效。经过学习和训练,掌握了更多词语和词语之间构成的关系的人,也就是掌握了更多知识的人,就有了更强大的智能水准。虽然他们的原始硬件也就是生物层面上的大脑的脑容量神经元数量基本接近,但是语言和词语解释网络的强大程序决定了他们之间的思考能力的差距。或者说,同样的硬件,装载的软件决定了智力差别。而这个软件绝不完全相同,因为每一个都是不同的学习和训练装载了有差别的词语网络。这种差别,也可以在不同的国家,不同的受教育程度的人群中,发现和统计显现。人的大脑和智能,和计算机之间有最基础的原理的相似性,但又存在巨大的不同。这种差异主要体现在,人的大脑,是软硬件一体的,是一个在线可编程逻辑阵列,是存储与计算一体的,是开放的可拓展的,是并行为主的神经网络,是多维度连接,神经元之间甚至是多向通讯的,具有更复杂多样的组合逻辑门。存储和读取以及连接的检索,本身就是计算的一部分,是强存储强数据结构强检索的弱计算系统。人的计算能力是弱的,是低频的。人的智力和词语的数量,词语之间的解释关系形成的连接网络的维度复杂度相关。是一种基于储存,宽检索,浅计算的系统。

人类甚至不依靠纸和笔通过外部媒介进行的推理逻辑计算,都无法完成复杂一点的乘除计算。人类大脑的算力和速度有限。而强大于足够的带宽的并行的语义的检索和计算。从而形成高级的推理,联想,判断,和逻辑运算。人类的简单的数学计算,都是翻译成最基础的可记忆的数理逻辑分步组合计算的。

因此,理解了语言的逻辑网络,用计算机通过软硬件模拟这个词语网络的节点和连接关系以及连接的逻辑关系,就可以得到这个具有语义联想和推理的高级的智能过程和结果。很显然,目前的互联网的网络活动和复杂的连接和复杂的连接的逻辑,更类似更容易模仿这个人类的神经网络或者词语网络。互联网在硬件软件层面的高并行性的网络结构,更接近人类的大脑的结构。但就普通计算机的CPU的结构而言,其模拟大脑神经元的连接复杂度,更多的是依赖软件将大量的串行计算转换模拟并行计算。但就其高出人脑至少六个数量级的计算频率和速度而言,在技术上也依然有相当的可行性。就维基百科这个规模的词语库和词语网络而言,其包含了几百万个词条。几乎囊括了人类的知识。但是一般的人所掌握的词语,根据不同的民族和语言,也就在几千到几万个这个数量级上。这个数据的意思是,词语和词语的连接解释关系是有限的,是可度量的。计算力是可以度量的。注:本文图片来自史雷鸣博士的《语言主义》艺术展,共展出其近年来的二十余幅数字微喷作品。在史雷鸣眼中,艺术是语言,是叙述。艺术也是很多符号、符号之间的组织会产生很多叙述的可能和空间。

作者简介

史雷鸣博士

生于1976,研究符号学、美学、哲学、人工智能等领域,出版有《作为语言的建筑》《从泥土到上帝》《物与词》《语言主义》《景观原理》《简明文学原理》等专著,广义语言论的创建者。

《语言主义》中提到的科学家与哲学家

《语言主义》中提到的科学家与哲学家

《达尔文的动物园》50x50,2022年

《达尔文的动物园》50x50,2022年

《嚎叫》50x50 怀念金斯伯格 2022年

《嚎叫》50x50 怀念金斯伯格 2022年 《时间推动》系列,50x50,2022年

《时间推动》系列,50x50,2022年 《明天我们为谁默哀》50x50,2022年

《明天我们为谁默哀》50x50,2022年