- 0

- 0

- 0

分享

- 人民日报:深圳让市民共享绿色空间

-

2022-12-31

媒体报道

近日,人民日报刊发题为《建设公园千余个、绿道两千余公里,广东深圳——让市民共享绿色空间》的文章。

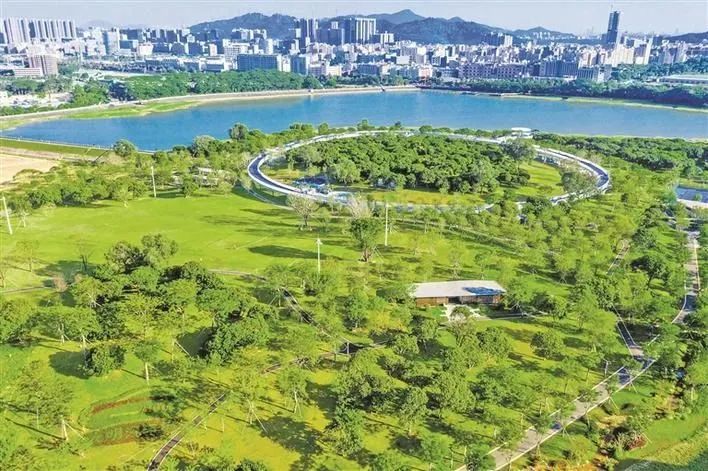

公园建设是一座城市生态价值的重要体现。近年来,深圳统筹融合公园形态与城市空间,建设高标准生态绿道串联城市公园,推进亲水碧道、远足径郊野径等各类人工及自然线性空间建设,让市民共享更多的绿色空间。

△ 图片来源:深圳政府在线

数据显示,到2019年,深圳已建成各类公园1090个,提前一年实现“千园之城”建设目标;截至2021年底,全市公园总数达1238个。

推窗见景,山海连城搭起“生态框架”

罗湖区素有“一半山水一半城”的美誉。2020年以来,该区以水为纽带、河湖堤岸为载体,建成梧桐山河及其支流碧道、正坑水碧道等总长23.57公里的碧道,并在沿途打造漫步梧桐、绿洲石滩等景点,建成水碧岸美的生态廊道。

近年来,深圳大力推进“山海连城”计划,按照“一脊一带二十廊”生态框架,统筹融合推进全市绿道、亲水碧道、远足径郊野径等各类人工及自然线性空间建设,构建蓝绿交织的全域绿道网。其中,“一脊”是以山脉为主体的330公里生态游憩绿脊,“一带”指建设亲水近岸的220公里滨海活力岸带,“二十廊”是20条山廊水廊和景观通廊。

今年8月,深圳首条山海通廊——塘朗山—大沙河—深圳湾通廊实现全线贯通。这条从山边到海边的通廊,连接了自然郊野公园、生态水廊和滨海休闲带,形成了丰富的远足径郊野径网络和生态网络。

今年国庆期间,市民潘先生一家专门来到塘朗山,体验了一把野外穿行的乐趣。“一路都是以纯手工形式修缮而成的‘手作步道’,没有水泥台阶,很原生态。沿路有原木制成的科普指示牌,很有趣味,让这里成了了解自然知识的好路线。”他说。

深圳市城市管理和综合执法局副局长冯增军介绍,如今深圳的城市建设更注重生态和自然的概念。“比如,我们修步道不再用大理石、水泥,而是因地制宜,利用倒伏的树木、现场的石块,就地取材,尽可能减少对自然的影响。分布在城市各个角落的慢行系统,与公园系统、绿道系统联动,形成通山达海、河林入城、串园连趣的网络,能让市民推窗见景,出门进园。”冯增军说。

数据显示,截至2021年底,深圳2800多公里的绿道网络已经串联起382个绿道“公共目的地”。预计到2025年,全市将建成1000公里远足径郊野径系统,建设300公里山脊游憩主线、220公里滨海活力岸带和20条山水通廊。

出门进园,城市公园造就“天然绿肺”

深圳将公园建设作为衡量城市综合竞争力和可持续发展能力的重要指标,目前基本实现了市民出门5分钟可达社区公园、2公里可达城市综合公园、5公里可达自然公园的目标。

处处见绿,绿道体系完善“毛细血管

“周末放松吸氧——打卡深圳罗湖淘金山徒步路线!”“深圳徒步必去的绿道,你走过几条?”……打开社交软件,关于“深圳绿道”的笔记多达数万篇,不少网友热心分享自己在深圳绿道的徒步经验。

从深圳上方俯瞰,绿意之中,大大小小的绿道就像一条条“毛细血管”,延伸在城市的钢筋水泥之间。

近年来,深圳建成一批精品绿道,展现城市历史文化、自然生态、山海景观主题特色。数据显示,自2010年启动绿道建设以来,深圳已建成总长度达2843公里的绿道网络,平均密度达1.2公里每平方公里。

在光明区,全长26.8公里的大顶岭绿道,蜿蜒穿行在城市与森林之间。游客行走其中,可以欣赏沿途的旖旎风光。

在罗湖区,2.4公里长的沙湾河绿道,经过整治修缮,建设成为覆盖两岸的连续、无障碍的滨水绿道带,成为人水和谐的都市绿道。

“沙湾河绿道修好前,这里的路没有那么宽敞,也不平整。”罗湖区居民陈女士说,“绿道修成之后,整个路看起来非常整洁,路边的绿化带也修整得很漂亮。我们早上都会来这里晨练,节假日来休闲散步。”

如今,深圳的绿道建设成果已得到市民的广泛认可。在深圳市城市管理和综合执法局近日推出的“我最喜爱的绿道评选”活动中,10条精品绿道获得市民点赞29.3万次。在绿意葱茏、生机盎然的绿道上漫步、骑行,已成为越来越多深圳市民的日常生活方式。

据了解,预计到2025年,深圳将形成公园城市的基本框架,初步建成全域公园城市体系和全境步道骨干网络,建成各类公园1350个以上、步道网络4000公里以上,为市民提供可及可达的普惠民生福祉。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号深规院景观院 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。