策划:打边炉编辑部

编辑:杨梅菊

过去一年,艺术何为?艺术又被置于何地?想必每一个从业者都有自己的感受与答案。而独立策展人作为链接观众、艺术家和机构的“中间人”,更是以切身感知力,共振着这个行业的困境与困惑,挣扎与不甘。因此,在这个时刻,我们有充分的必要向仍然企图在艺术的一线“死磕”的一批策展人发出这样一份问卷,这些问题事关过去一年的境遇、那些不可绕过的麻烦以及制造麻烦的背后的大手,以及对于这个行业的或残存或亟待提振的信心。

在问题中,我们没有刻意区分过去一年与三年的时间界限,因为很多时候,你会发现,试图谈论此刻,就必然要回到彼时,时间在此处显露出它的狡猾,试图以其盘根错节的剪辑和拼贴,稀释些什么,又略过一些什么。如果你不一字一句地,甚至略显执拗地大声提问,那么一切就都会如常过去,一如往常顺滑、坦然而又面目模糊。未来会好吗?面对此问,策展人们内心各有文章,然而在开口回答前,他们的停顿与迟疑,思忖与小心翼翼也是显见的。

和疫情的前两年相比,尽管策展数量没有大的变化,但2022无疑仍然是工作最为艰难的一年,永远在修改的展览时间表,无法规划的工作,总是没有办法而又毫无依据的等待,定展览的计划,就像猜盲盒和薛定谔的猫。这一年里展览最多的北上广深,基本上没有实现同时连通,不是这里封控,就是那里封控,离开北京就要做好漂泊的准备,工作无休止被反复,上个月的讨论在封控之后,继续在下个月重复。

2022年做大展,处于一种左右为难的境地,不做,担心这种展览以后再也不能做,要抓住最后的尾巴;做了,又是一堆风险和不确定的问题,即便艰难的完成,除了初衷的大打折扣,就是信念和激情的消耗,然后说句能开就行。即便这样,展览的工作量却是原来的三倍,展览的回报率和有效性不过是原来的20%,归根结底,2022年是展览的鸡肋年。最难的可能是未来的信念感吧,对整个行业未来的悲观,但最终还是一种社会性的悲观。“独立策展人”在中国的出现本身即是改革开放和自由主义的产物,换句话说是自由经济市场、私营经济、民间资本间接的提供了“独立”产生的条件,你可以不去学校、画院、美协去工作,不用主题创作,不用成为宣传干事,归根结底是雇佣关系的改变。也是社会开放,文化多元,允许主流和边缘、官方和民间、资本和个人进行对抗的产物。但如果个体和私营的空间被压缩,社会条件重回集体社会,多元社会变成单一社会,独立策展人哪有什么空间和未来?很难预测,5年前我会言之凿凿的告诉你下一年会发生什么,但今年我不知道,这三年的现实告诉我,一个只有前进和后退两个档位的时代,没给你留啥预测和自主的空间。乐观倒不乐观,但没那么悲观了,做不了策展人就不做呗,生命有那么种形式,通往意义果实的道路又不仅仅是策展一条,人总是在历史的缝隙里生活,幸运的找到一个安身立命的方式,不幸运也没事,我还挺想自己写东西的,策展要牵扯的东西太多,哪有什么所谓的“独立“,策展都是多方资源的协作关系,艺术家、机构、媒体和社会都在影响着展览的方向,关心落地,在乎展览意义的人,很难以“独立”自居。没啥实际而又唯物的办法,只能“唯心“地解决,比如相信人生的意义在于道德感,在于原则和精神的独立,多看一些理想主义和浪漫主义的著作,做形而上学思考,在书本和历史中,不断地建构自己,持续保持少年气和精进感,最终相信“名士”比“名人”更有意义。

未来一年将会如同多米诺骨牌一般

和疫情前的正常状态相比,我的展览遭遇了不断取消、推迟或调整,策展数量明显减少。在策展具体工作中,更是不断面临审查,以及由疫情过度防控导致策展项目的支离破碎。

对一个独立策展人来说,最难的就是,难以独立实现、落实策展项目和难以把握不断变化的疫情防控。

中国当代艺术主要缘起于民间空间,而其中遭受的挤压、递减已初见端倪,未来一年将会如同多米诺骨牌一般。作为介于之间的独立策展人的身份来说,也就开始逐渐缺失了话语平台和展览机会,谈何乐观?!但我不会切换方向,更不会妥协,只能死磕、死扛。

中国当代艺术,包括策展,一直处于各种困境和夹缝之中,只不过在不同历史阶段所表现的程度有所区别罢了。惟其如此,才是中国当代艺术的魄力和魅力所在。或许需要根据急剧变化的现实,面临和迎纳更为艰难的挑战,适当调整方向、策略和方式,积蓄和转化力量。在我看来,策展就是一种对被束缚能量的抗争、表达和释放,拒绝逃避和躺平。

说来惭愧,我是非常资浅的策展人,疫情前后数量都很少。但这两年遇到的问题一点也不少,撇去所有技术性的难题不说,只说一点:远程策展,历经艰难最终也只是收获了一堆照片。展览是“亲生的”,但没有同处一室过,总感到我跟它不亲。而策展的最难之处可能无关疫情,而是今天如何在真正发生的意义上策展?太多的展览发生了,又跟没发生一样。其实对于这三年来说,最难的是面对变化时心态的稳定,能否做到不因反复的项目延期而过早地进入贤者时间。至于未来,策展界可能还会顺着现行轨道惯性滑动很久。“独立策展人”的称号在今天可能已经失去了它的问题意涵,体制独立的人不一定精神独立。今天“独立策展人”可能指“财务独立”吧,能靠策展养活自己。也只有这一项,跟疫情态势息息相关。对此我是乐观的,或者说,我愿意乐观,希望生活好起来,大家都吃得上饭。我不会换城市,深耕脚下。对于一名非“独立策展人”来说,我会从少做展览,从不做非必要的展览开始。蒋斐然,《打边炉》专栏作者,中国美术学院当代艺术与社会思想研究所(ICAST)在读博士

疫情前我一直在机构工作,还谈不上独立策展,关于这一点并没有太多体会。不过,过去一年中确实出现一些被迫取消的项目。遇到的具体问题和麻烦那就太多了,2022年可能是做展览以来最艰难的一年:紧缩的预算,凋零的机构,似乎永远都在改变和推迟的排期,无法规划、一直在取消的行程,总是在 “被弹窗”,隔三差五被隔离,和艺术家无法见面沟通甚至艺术家不能到场布展……以及,想说的话不能说,想写的东西不能写,更加小心翼翼,也更加自我消耗,鄙视自己。艺术机构(无论是美术馆、艺术中心还是最小型的替代空间)的逐渐凋零;艺术批评的名存实亡;独立艺术媒体的式微;严苛的审查……各方面都挺难的。但对我自己来说,体感最深的还是艺术机构层面所能提供的支持越来越有限了,我自己从来没有像今年这样强烈的意识到机构在文化生态中的作用其实是相当不可或缺的,虽然有它自身的局限性,但当机构开始消亡,人们才发现太多东西开始变得不再可能。可能因为中文的“策展人”在字面上就先框定了我们对这一行当的想象,把展览的构思、生产、制作、呈现当成策展人工作的全部。但如果我们还能想起这个概念在不同的语言中其实有不同的表述方式(像是英文“curator”,日文的“学艺员”),每一种表述都以不同而又彼此相关的方式对艺术给出一种承诺,或提示出一种艺术-公共实践的可能性。在这个意义上我更愿意把策展人的身份想象成游走在包括视觉艺术在内更广泛的文化光谱中的一个实践者,在更多样的媒介、空间和公众之中与其他个人/团体一同协力培育自主性文化,以及情感和群体的连接。对独立策展人来说,在经济下行、文化停滞以及各种不确定因素增多的情况下,无论是像以前那样“做展览”,还是进行替代性的艺术空间或者社群实践,不可避免的都会遇到一些困难,但如果我们的目标不再是一个高质量、大制作的展览,不再是抛出一个厉害的新概念或引发行业回响,我觉得哪怕在最贫瘠的地方,还是有很多机会,让独立策展人有更灵活和有想象力的方式开拓新的阵地和寻找朋友,只要有愿力,去做了,就总有可能性。也可能是因为这些原因,未来暂时还没想过要切换工种或者城市。面对未来,挺惭愧的,还谈不上做了什么准备和改变,如果一定要说有什么,可能是开始尝试做独立空间,尝试在不熟悉的地方慢慢寻找和培育友谊、信任。

和疫情前相比,我的策展数量没什么变化,只是发生地不同了,国外内项目的比例发生了变化。过去这三年,问题和麻烦是常态。策展方向和议题也发生了根本性改变。如环保和艺术,在地性等。如科技和人的新位置等。最难的还是如何理解时代真实的面目,封闭在家,也许是学习和理解这个时代的一次机遇。独立策展人,如果没有完全的系统性危机,应该会在未来发挥更大的作用。危机带来的机构衰退,也必然导致新机制搭建。危机带来的去中心化,也必然带来在地思考的推进。危机带来的可介入性,也必然带来艺术平等话推进。而作为一个策展人,能做的就是,更好的动手能力,更多知识的积累,更积极的态度。

过去三年,基本上没有做什么展览。因为大多数计划好的展览都被推迟或者取消了。其中有一个我在疫情期间为谢子龙影像艺术馆策划的许宏翔个展,也因为长沙疫情管控的原因被推了3年。今年年初得到消息,总算可以在四、五月份落地,这些情况对于美术馆往往是既不可控,也很无奈,因此很感谢谢子龙影像艺术馆的坚持。从策展的数量来说,我今年落地了四个展览,其中有《流动的平面》和王礼军在广州美术馆的《雕塑的方法与目的》,王礼军个展碰到了最后一波广东疫情,开了关 ,关了开,展览的工作人员非常辛苦。三影堂的展览还好,顺利地开了。总之这些不确定性让我非常被动。但是展览少也有好处,让我想得更加清楚了。憋久了,反倒顺畅了,想说的话也多了。

在策展的具体工作中,过去一年遇到的问题和麻烦太多了,没有运输、没有国际交流、意识形态的收紧、观众的不稳定、各个城市疫情管理方式的随意,一个展览的开放背后是诸多不易。

这一年或者说三年,对一个独立策展人来说,最难的是没有展览可以做。大家好像一下不需要展览了,所以我做了转型。转型的目的是为了让自己不在经济上依赖展览。既然是独立策展人,那我得先独立。其实我想把策展做成爱好、而不是职业。

关于未来,我没法预测。说说我自己吧。今天是我自己做公司的第九年。懵懵懂懂、坎坎坷坷、认认真真走过了九年。疫情的管控使其不得不转型,由一家策展机构,变成了一个品牌和设计公司。这个艰难的2022,我们做了4个展览,也做了23个品牌和平面项目。我希望在未来的日子里我们团队能够在“动态平面”的路上走得更远,我希望将动态作为理想、将展览作为爱好,用策展的方式做品牌,以理想的方式做策展。不依附于任何的艺术机构,坚持做“美术馆的软件”。悲观来源于这个职业可能没有那么多需求,或者无法实现理想。既然没有雇主就成为自己的雇主,没有活人会被尿憋死。

也没什么职业和方向可换的,能够活下去就不错。今年希望可以在我的办公室做一个小的空间。空间不大,但是可以和有意思的设计师合作。希望我可以在上海开一个工作室,也不用大,就是找个落脚点。希望这两个新年愿望可以实现。

我觉得不光独立策展人,每个策展人都需要独立。人要活70到80年,我们以前以为一个美术馆可以100年,但在中国不行,30年对于民营美术馆都是不易,还没独立,馆没了、或者馆的方向已经发生了改变,这都是很正常的,在艺术史上,又有哪个运动可以坚持30年?经济下行,和地产相关的美术馆开始关闭,山水美术馆消失了、时代美术馆蛰伏了、深圳的OCAT 听说也将转变方向,可惜之余,也能想见以后会有更多美术馆关闭。对于所有的策展人来说,都需要思考这个问题:不要成为美术馆的附庸。

其实美术馆最重要的是培养独立策展人,让这些策展人带着机构的基因延续下去。机构是躯体、策展人才是灵魂。还有就是,策展人大部分时候都在做与展览无关的事,展览没有那么美好,需要现实一点。我们很多策展人喜欢叫自己写作者,但是你反过来看看作家和诗人,经济富庶的时候有他们的身影、经济艰难的时候有他们的文字。他们并不会因为经济不好而消失。而我只想做个业余策展人。

刘钢,策展人

和疫情前相比,我的策展数量是变少的,但本来我策展的数量也不多,所以就更是一个休养生息的时段了。

在具体策展工作中,确实有些这一年新出现的麻烦。例如,在准备第四届杭州纤维艺术三年展的过程中,我们团队遭遇的是:运费的五倍增长(由于战争、港口淤塞等)、敏感时期更严格的审批、艺术家由于隔离无法加入田野项目、策展组无法相聚、田野只能游击性出发,还有国际艺术家及技术人员无法入境——从而,导致往往是最大型、最核心的装置型作品的变动,也连锁引起整体展览布局及其叙事的结构性变化,那就是又一轮的推演、修改……

过去一年或者三年里,最难的事,我想不仅仅是某类人,是对所有人吧:保持一种“平静的积极”,或者“积极的平静”。对我来说,还意味着要自我确立一个“奥斯维辛坐标”:在此之前和之后,不做一样的事情。如果说非个人的“整体境遇”,那就是一个大潮里的小船,基本上会随着大形势起落,而形势真的是“兵无常势水无常形”,我们能做的其实主要/首要就是乐观。对于“独立策展人”这个工种的未来:对于未来的“独立”将会是更常态化(本质化)或者更艰难成立,似乎目前还不好判断;但“策展”确实看起来会是全方位的一种需求(在各行各业的思维中)。目前没有考虑切换职业方向(本来也比较散)和常驻城市,不过我其实是很喜欢旅行的人,希望可以有更多不同的城市经验。

学习、等待、迂回(正如我们此次纤三的主题“缓存在”),求变,甚至放弃,这都属于准备和迎接或创造改变的无数种方式。我敬佩那些在动也不能动的封控期间练出腱子肉的朋友们,在这个阶段选择一种“内向的积极”,生命没有虚度。刘畑,策展人,中国美术学院当代艺术与社会思想研究所教师

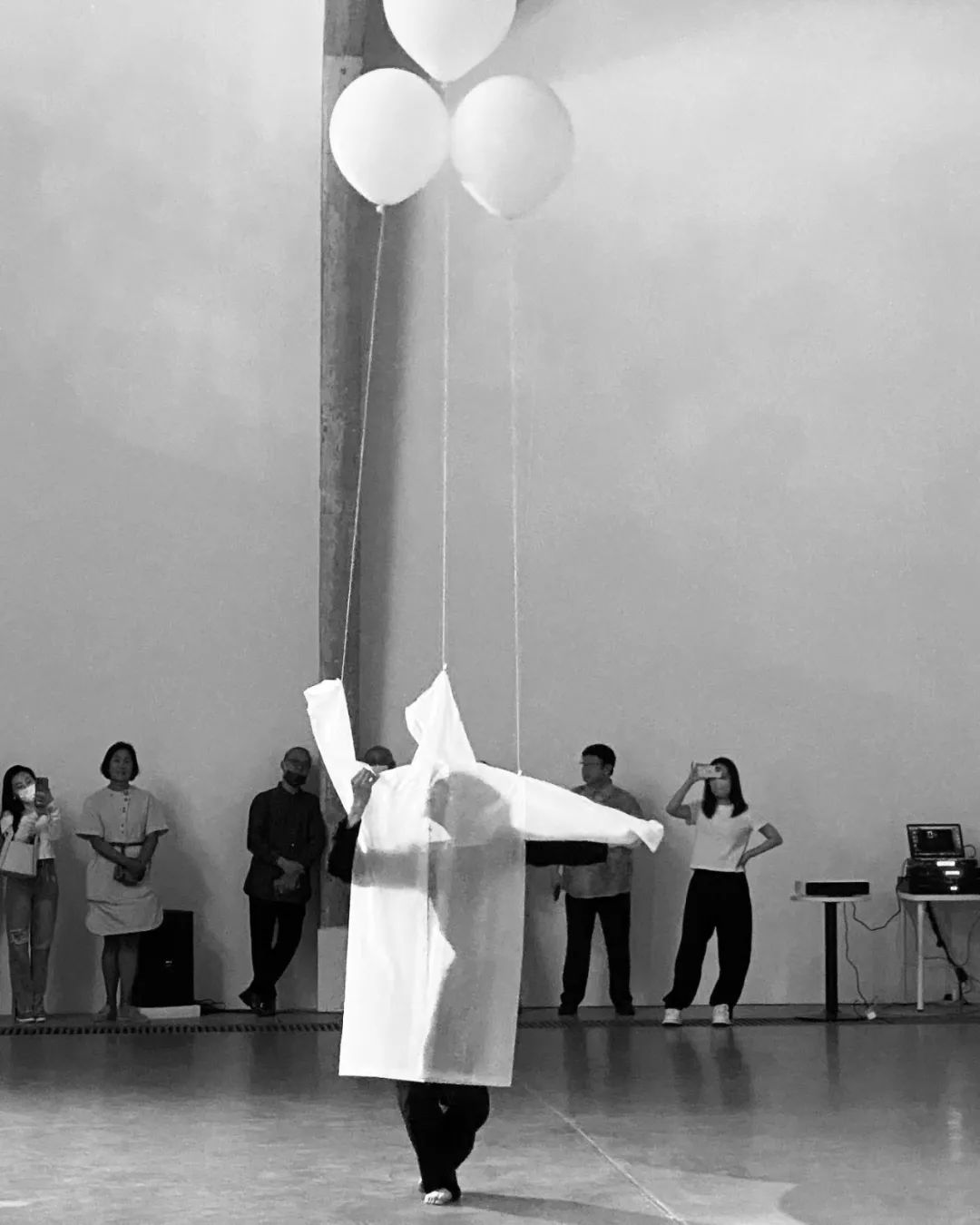

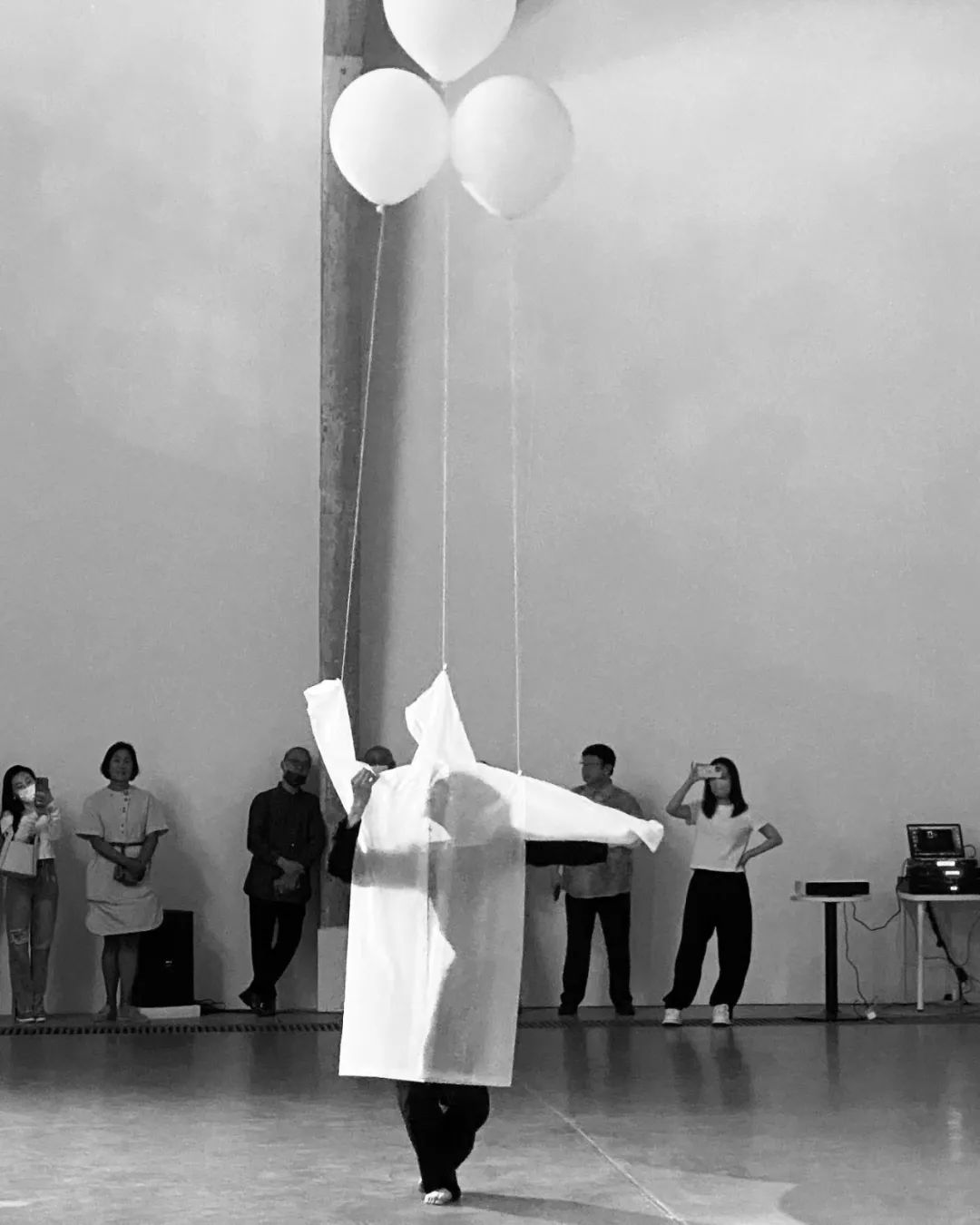

就策展而言,在疫情的前面两年中,我的策展工作相比于疫情前是稳定的,而在2022年是明显较少,确切地说,这一年的策展工作并没有按照原计划全部实现。固然,我不能将计划的不完全实现的原因全部归之于自己之外的原因,但又不能脱离与外部环境的关系谈论计划与落实。三年来,疫情对各行各业都造成了严重的冲击,更重要的疫情防控的方式不断消耗着人们对未来的信心。除了疫情,还有其他种种的现象和问题,让我们感受到无处不在的不确定性。因此,在这三年中,我们可以看到艺术家、策展人、收藏家以及艺术机构等状态的变化。艺术行业正随着社会的变化而作出微妙的变化。过去一年,我遇到的问题和麻烦我想不是一个具体的技术问题,而是我给自己提出的问题,即我的策展工作在多大程度上能够触及我们当代人的生存困境?艺术或者策展如何面对现实的危机?这可能是自己遭遇的策展意义的危机。一种认识具体到一种实践总是大打折扣的。这种折扣也必然地体现到具体的策展工作中,尤其体现为对策展所关涉多方的利益和风险的评估中——这也成为策展的一个难题。正是在这一思考下,我为受邀主持的第十届UP-ON向上国际现场艺术节讨论会拟定的主题是“紧迫现实下的艺术行动”,想借此讨论会的方式将这一问题展开。在遭遇意义危机时,我很难说自己会持有一种乐观的态度。不过,不乐观如果不滑向消极和消沉,便可能转换为一种奔向未来的驱动力。作为一种职业,策展人不能被动地工作,即不能等待着环境条件成熟时去展开工作,而是应该在艰难的环境中去创作一种可能的行动条件。未来一年,甚至未来几年策展的环境都也许不会让人太乐观,不过我相信还是会有缝隙,会有可能。

策展的未来一定在独立策展人身上

过去三年策划的展览和项目数量比较明显的变多了,疫情的形势下没停下脚步。

但在策展的具体工作中,过去一年遇到的延期、调整和改变是最大的问题和麻烦,工作在一种失控中进行,甚至自己的行动也不能完全被自己掌控。但越是这样,我越是觉得,独立策展人之所以要独立,就是不能使自己置身于难的状态中做策展。

未来,策展人们会更加保守,值得期待的策展突破不会有,策展会越来越变成一份廉价工作。我觉得做策展人要从做独立策展人开始,策展的未来一定在独立策展人身上。

目前我没有切换职业想法,土象星座死磕型命运,将在不同城市和地域继续流动。

或许,困境跟视野和经历有关,困境来自于单一的秩序思维,真正的独立策展人我觉得很难到一种困境,毕竟独立策展意味着自由策展,怎么策展自己说了算,当然走出机构的策展人并不一定就是独立策展人,独立策展人的进退更从容吧。

王澈,独立策展人

如果说以做展览为生,并且没有固定的工作单位的话,那我觉得我属于“独立策展人”。但是,在过去的三年里,很多项目里面,我作为一个“策展人”,工作的许多部分都不是“独立”的。比如说,做一个展览的时间是完全不够的,要接受各方面的要求和审查,没有足够的权力全权决定展览的艺术家。这类项目我也拒绝过,这两年也陆陆续续接。借这些社会经验的契机,这两年也反思了当代艺术精英化和审美阶级化的问题。大概的结论是,审美是分三六九等的,艺术不分。没事儿想想这些事情比谈项目有意思,比想自己的行业是不是“消逝”了更有意思,也更有掌控感。事情分能够控制的和不能控制的,不能控制的比能控制的事多得多,所以得花更多的有限精力在可控制的事情上。

我觉得项目数量没那么重要。理想的情况是能养活自己还有闲,然后花更多的时间体会艺术和生活。这两年遇到的具体问题和麻烦就不一一举例了,毕竟这些年大家都挺惨,希望慢慢好起来。

对一个独立策展人来说,最难的还是交流少了。想好好做个观众,想看到更多好的项目。也想看到更多同行越做越好,越来越生龙活虎。未来心不可得。只能花更多的精力在可控制的事情上。今年去教书教了两个月,感觉挺不错。

独立策展不是一个行业,更不谈不上是个“工种”。以策展为主业的独立策展人多说不过那么十几个人。给我带来很多启发的往往是那些兼做策展的研究者,展览只是他们将研究爆破出来的一种方式。过去三年间,我的工作体量没什么变化,策划的研究项目、展览、工作坊、论坛、田野考察、大学的短期课程都尽量围绕自己关心的议题展开。展览不多,只是这些事件星丛中的一个组成部分。

2022年充满了挫折感和不确定性。首先是投入了很多精力的几个项目因为艺术机构突如其来的瓦解而悬置。年初,蔡影茜邀请我联合策展的“三个争议的场域:漫长的九十年代及其当世寓言”正式启动。与副策展人谭悦一道,我们在上海、柏林、曼谷、巴黎等地招募了几位优秀的研究员,与AAA、Afterall研究中心、Documenta Institute、Ocula建立了研究伙伴关系、搭建了线上的研究平台。之后密集地与几十位艺术家和策展人的进行访谈,每周展开内部工作坊,当然还有新作的委任。

这些共同工作的过程伴随着研究员所在城市的封控以及个人情绪的巨大起落。周遭现实的受限与我们研究的九十年代蓬勃的开放性形成巨大反差。我们逐渐意识到跨境合作的工作方式正是抵抗现实的一种手段。

这个展览原定于2022年9月在时代柏林艺术中心实现,就在准备工作如火如荼之时,5月份我们得到消息,时代艺术中心(柏林)被迫关停。柏林展览的取消意味着这个项目失去了与国际艺术生态直接对话的界面。虽然遗憾,但是展览依然可以移师到广州的时代美术馆。但就在8月初,我们得到另一个更意想不到的消息,时代美术馆关闭展览空间。连续两次霹雳把我们砸晕,一边经历“脑震荡”,一边慌乱地寻找“拯救这个项目”(借用蔡影茜和由宓的话)的方式。但更没想到的是,因机构关停而造成的项目悬置远远没有结束。就在12月份,我得知一个有着相对悠久历史的艺术机构即将被“裁撤”,我和一个艺术家准备了两年的个展项目大概率将无疾而终,而我为另一个艺术机构策划的群展也因为疫情封控和经济下行带来的诸多不确定性而无限期搁置。几个机构的关停都被我赶上了,特别丧。除了和同行简短交流之外,更多的情绪只能自己咽下、消化。

另一种压抑感来自审查,这是很多策展人共同的感受。一年前我策划的一个双年展展览单元遭到了极为严苛的审查。与生态政治有关的一组作品在开幕前几天被撤下。除了“基调太暗”四个字,审查方不给出任何别的理由。不给理由的背后是权力的极大不平等。最终,我们只能用灯光和录像作品的音频重新创作了一个装置,作为残留的鬼魂在空间中游荡,效果竟然不错。最近又有一个双年展开幕,几个策展人友人纷纷讲述了他们各自的审查遭遇。历史的重新阐释最好不碰,殖民和地缘政治亦是禁区,要么绕道走,要么就得做好展览被割肉的心理准备和应对方案。这些遭遇给我们提出一个问题:面对审查,策展人如何维护策展工作的价值和尊严?

今年我参加了德国Kunstmuseum Wolfsburg美术馆的展览#Empowerment,是个有一百多位女性艺术家参加的大展。作为女性赋权大使,还为美术馆录制了一段“赋权对于你意味着什么”的宣传视频。录制的时候我一直内心有愧,这一年过得如此局促,我有什么资格谈论赋权?面对周遭的困境,我们这些所谓的独立策展人如何依然心怀希望?如何生成行动的能量?我想,克服挫折的方法可能就是不断地去做,有时候很多事无法立刻看到效果,但是去做就是自我疗愈,就是自我赋权。2022年在瑞士文化基金会和无空间的资助下,我持续推进“北方x人类世”这个研究项目,从东北亚的在地视角出发,通过艺术家共学、集体走访、写作、创作和展览去梳理跨物种联盟的生态智慧、多物种亲缘和生态感知。2022年策划的“从东北出发的生态缠绕”由中国和瑞士艺术家共同参与,通过对于共同议题的关注建立了一个跨国的研究社群。在这个基础上,8月份还组织了艺术家去抚顺的新能源考察。这些工作有着层层叠叠的回响。总之,所谓的“策展”最重要的并不是展览本身,更是围绕议题展开的展览、田野考察、课程、工作坊等事件星丛。越难就越要做,做着做着就有了生机。

我没有宏观展望的能力,就想过好每一天。我与Hito Steyerl等一些艺术家和策展人建立了一个面向艺术家的网络学院,叫做Alternative Art School,已经运营了两年。这个学院的宗旨是鼓励艺术家从自己的实践中总结出方法,通过分享建立全球的艺术家社群。虽然艰难,但我还是相信持续与他人合作、彼此给与、馈赠,这些才是长久应对困境的方法。

于渺,研究者,艺术工作者

*按姓氏首字母排序

文章版权归深圳市打边炉文化发展有限公司所有,未经授权不得以任何形式转载及使用,违者必究。转载、合作及广告投放请联系我们:info@artdbl.com,微信:artdbl2017,电话:0755-86549157。