内容摘要

本文从陈之佛黄金时期的图案设计作品切入,再往前追溯其留日期间公开面世的作品,通过风格分析、图式比对和文献佐证等方法,细致地剖析陈之佛图案设计中的波斯影响。对波斯艺术的热爱之所以贯穿了陈之佛的整个艺术生涯,一方面是他振兴民族纺织业的初衷所驱动,另一方面与波斯艺术本身的具象化特征及其与中国艺术的同一性密不可分。深入地剖析陈之佛图案设计中的波斯影响,不仅有助于理解陈之佛早期图案设计风格的形成,亦可由点及面勾勒出现代中国第一代图案设计师的心路历程。

关键词:陈之佛、图案设计、波斯艺术、具象性、文化认同

20世纪二三十年代,陈之佛在上海设计界声名鹊起,先是创办中国近代第一个专业设计事务所——尚美图案馆,而后应胡愈之、郑振铎等人之邀,先后为《东方杂志》《文学》《文艺月刊》《新中华》《小说月报》等知名刊物作装帧设计,广受文化界人士的赞誉。笔者发现,他这一时期的图案设计中有大量的古波斯、古印度和古埃及等区域的异域艺术元素,这在西学盛行的大背景下显得独具特色,让人耳目一新。有意思的是,古埃及和古印度元素在陈之佛的设计实践中都是一闪而过,唯有波斯艺术的影响不仅可追溯到留日期间,而且贯穿了陈之佛的整个艺术生涯。可以说,这是陈之佛图案设计研究中一个饶有兴味的问题。

陈之佛设计作品中的波斯影响

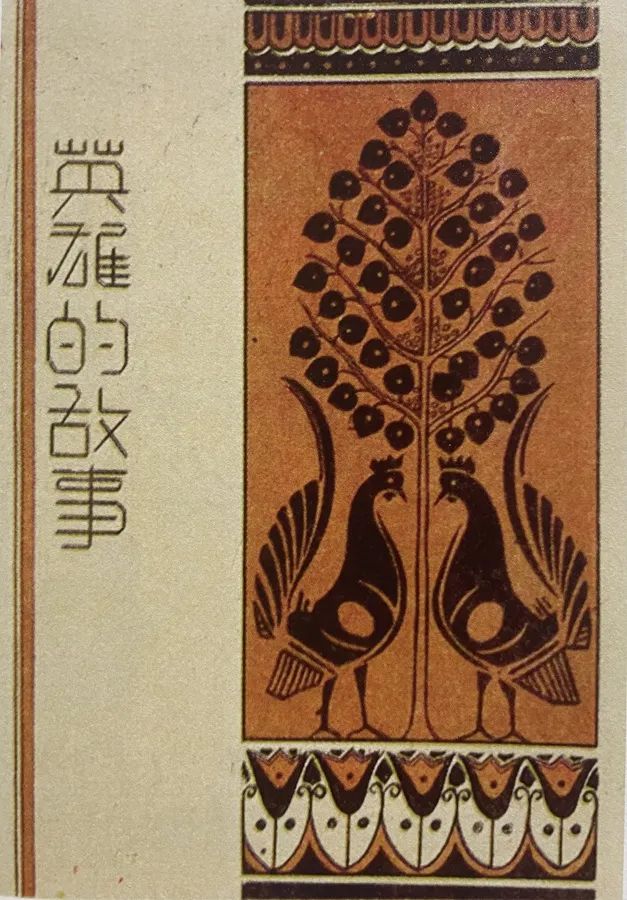

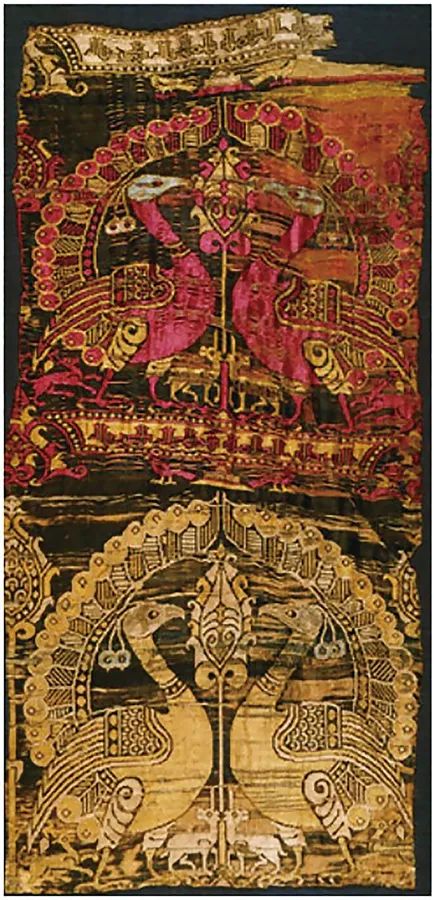

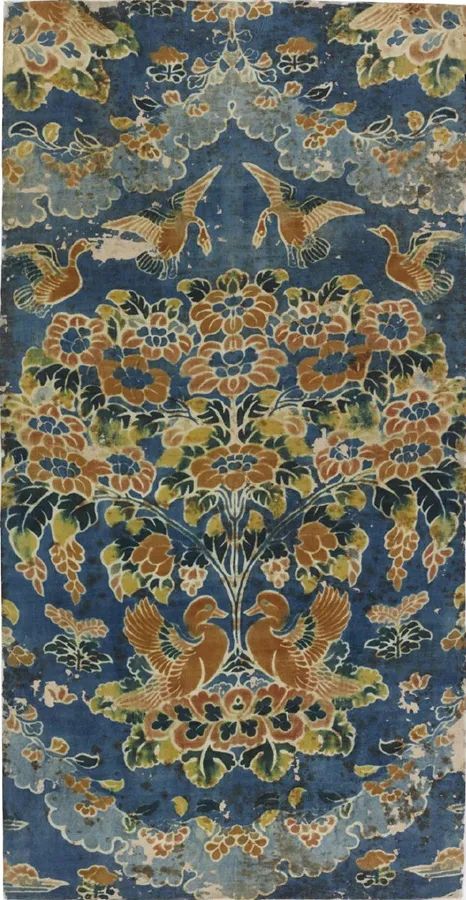

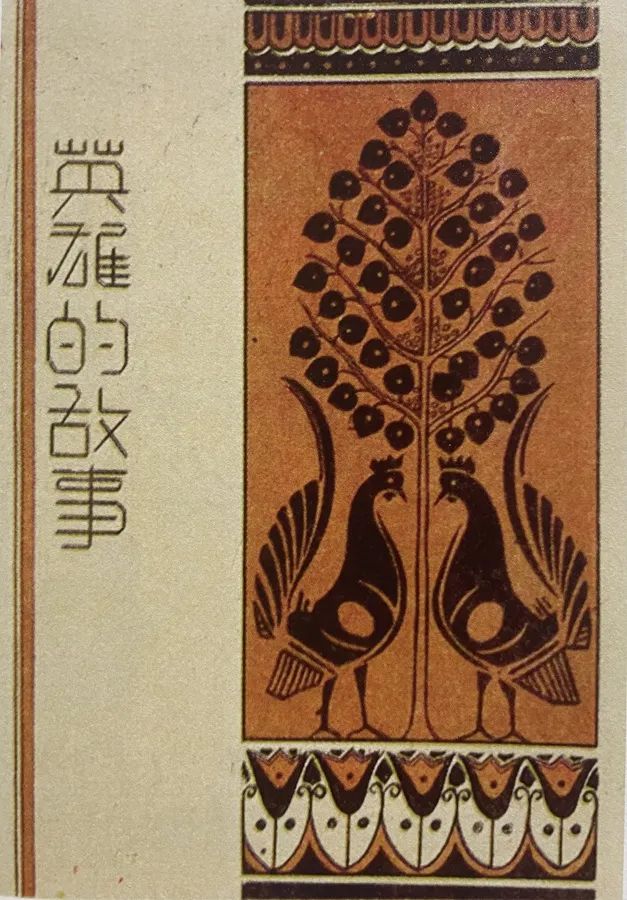

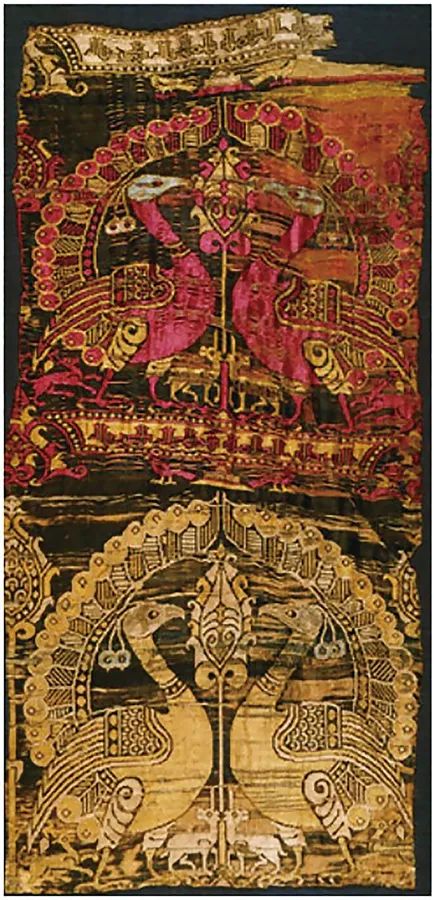

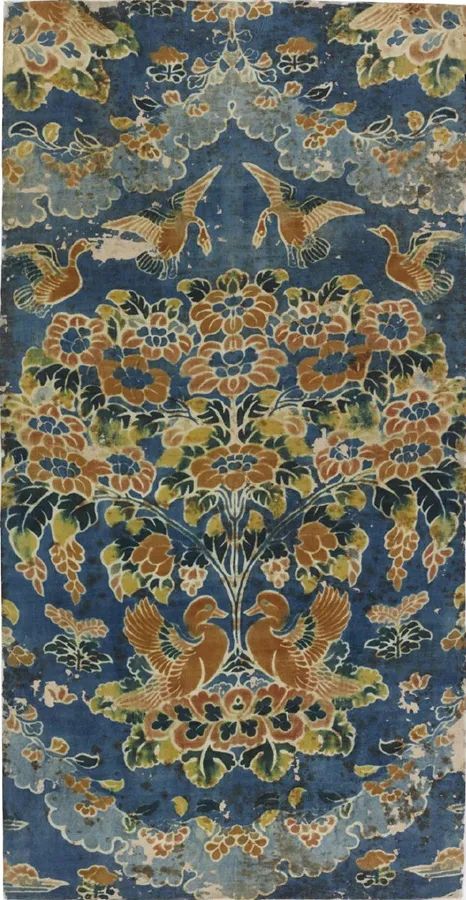

自1925年陈之佛留日归国后,基本在上海开展设计活动。这时期他带有浓郁波斯艺术风格的作品尤为值得关注,且看这两幅作品:一是陈之佛于1926年为《东方杂志》第26卷第15号所作杂志装帧设计(图1);二是1933年为高尔基的著作《英雄的故事》所作书籍装帧设计。(图2)如此并置在一起,我们会发现二者均采用了相同的图式,皆以一棵对称的树为中轴,一对完全相同的猛兽、禽鸟面对面站立于树的两侧,图案骨法呈直立状。此外,陈之佛1937年为其图案著作《图案构成法》所作的书籍装帧设计(图3)也使用了同样的图式,并且该作品与一张现藏于西班牙博物馆的丝织品碎片(图4)在图案骨法与画面内容上几乎完全一样,画面内容高度相似,所以合理的解释应该是陈之佛在创作之时参照了这张丝织品碎片的图案。而这一图案并非是中国本土样式,它源自两河流域“圣树对兽”的样式传统,中间的树被称作“生命树”。[1]陈之佛在《表号图案》一书中亦有提及:“成着棕榈叶状的椰树,生殖在舆都克斯的半山,亚述人(Assyrian)以这类树木的果实炼成一种酒般的麻醉饮料,并且取以供食物,其叶用做葺屋的材料,这等树木实在是维持他们生命的一种东西,故称之为生命树。”[2]亚述人将生命树视作宝贵之物,在它的左右两侧放置猛兽、禽鸟以作守护。他们将此活动进行视觉化描绘,久而久之发展成一种纹样传统,成为一种象征性符号。公元前605年亚述帝国灭亡,但这一纹样却并未随之消亡,而是在中亚、西亚等地保留了下来,被广泛应用于雕塑、丝织品上,但此时“圣树对兽”图式的影响还局限于中亚、西亚地区。一直到波斯萨珊王朝时期,随着织造水平的提高,织造的波斯锦广受各国的喜爱,这一图式也在丝绸贸易往来中得以进一步传播,东至中国、日本,西至西班牙地区,对整个亚欧大陆的装饰风格产生了重大影响。[3]

图1.《东方杂志》封面设计,陈之佛,1929年,引自《东方杂志》第26卷第15号

图2.《英雄的故事》封面设计,陈之佛,1937年,引自《陈之佛全集》第8卷

图3.《图案构成法》封面设计,陈之佛,1937年,引自《陈之佛全集》第8卷

图4.安达卢西亚丝织品碎片,引自《丝绸》2021年第10期

到了20世纪30年代后期,陈之佛对波斯艺术的研习已悄然发生变化,此时他已经从纯粹的图案学习扩展到对整个波斯绘画艺术的研究。据《陈之佛年表》记载:“1936年4月,陈之佛致力于对地毯及染织图案纹样等的收集、整理与研究。”[4]同年12月,他发表了《波斯小形画》一文,旨在推介波斯的绘画艺术,并对波斯艺术在不同时代的发展以及波斯绘画的类型、流派等诸多方面进行了较为详尽的阐述,这也是他公开发表的第一篇有关波斯艺术的著作。二者时间序列上的紧密关系揭示出,陈之佛正是通过对波斯织物的搜集整理,从而对波斯艺术展开进一步研究,并撰写发表了《波斯小形画》一文。该文的发表也意味着陈之佛对波斯艺术的研究进入了新的阶段。

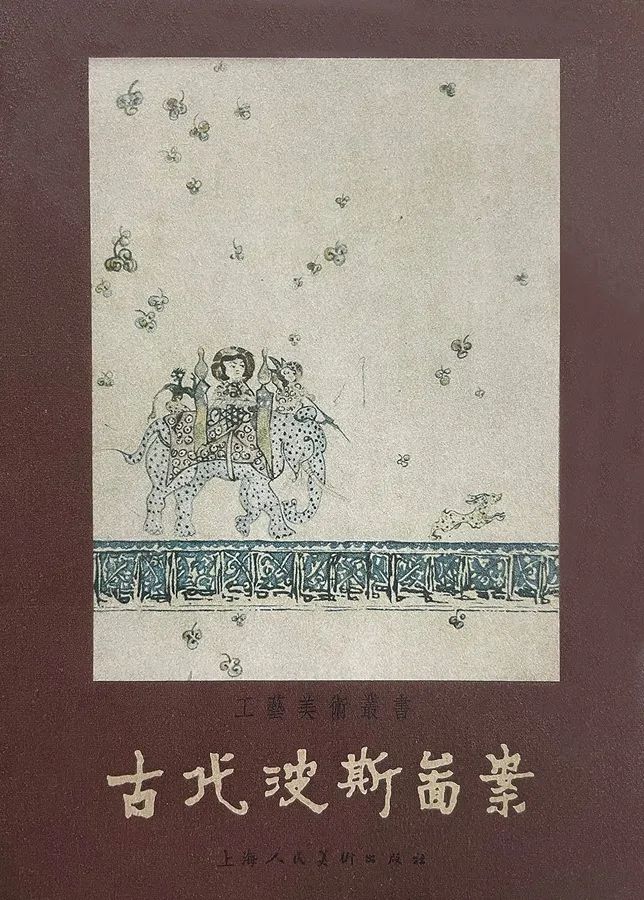

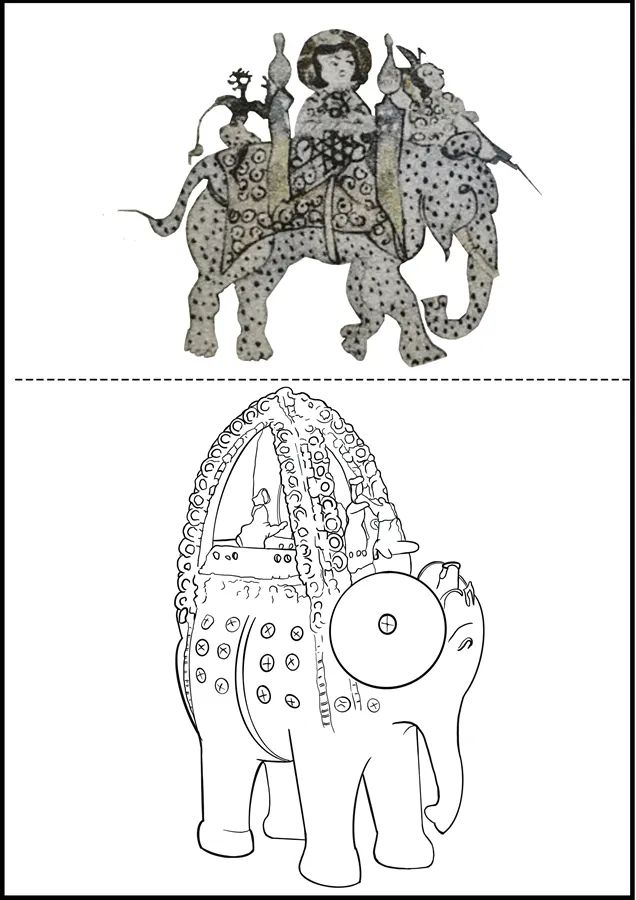

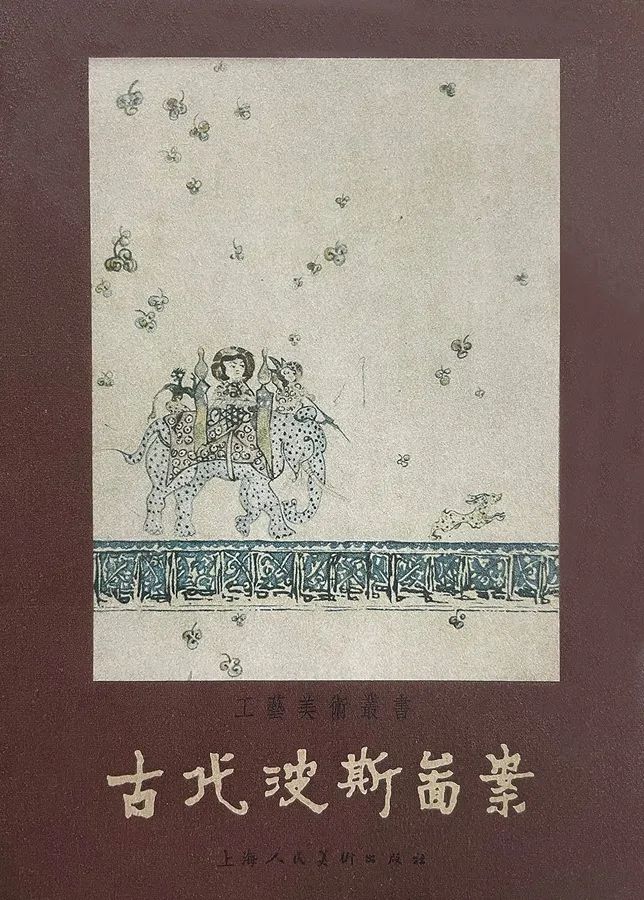

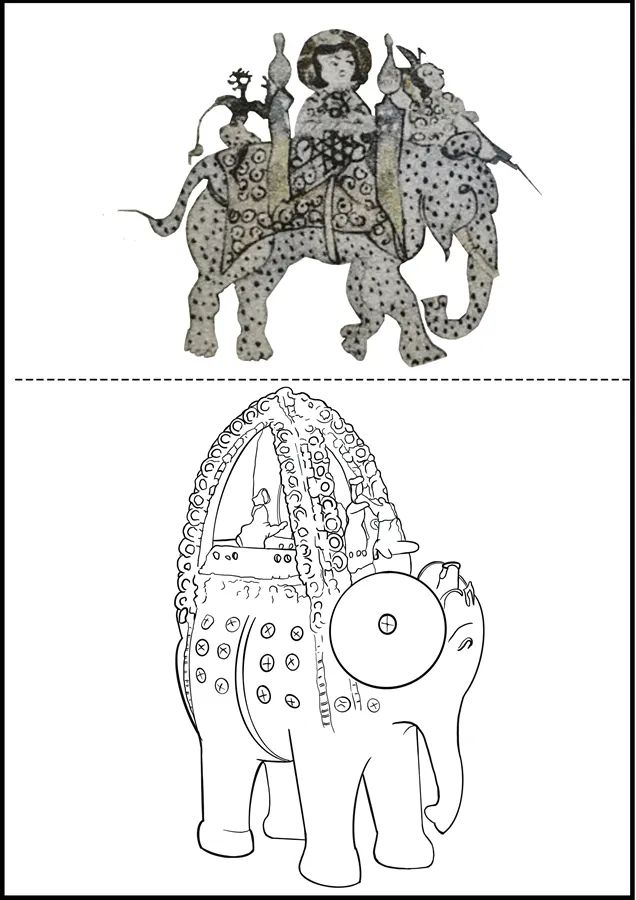

一直到20世纪60年代艺术生涯晚期,陈之佛仍在不遗余力地研究波斯艺术。1960年,陈之佛与吴山合作编撰《古代波斯图案》一书,并为其作书籍装帧设计,此书是陈之佛编撰的各类图书中唯一一部专题介绍域外图案艺术的图书,是研究陈之佛图案设计中的波斯影响不可回避的重要材料。我们先将目光放在《古代波斯图案》的封面(图5)上,画面中描绘了一头身披华饰的大象,有三人坐于大象之上,其中一人坐于鞍背上目视前方,前有一人手持枪戟仰面而上,后有一人扭头看向后方,大象前方有一小狗在奔跑。空中花瓣呈散点状飘落,底部绘有一排横列式蓝白相间的瓷砖。画面中的人、物、动物皆以扁平化艺术手法处理,点、线、面的元素依形而设,对主体人物进行细致的装饰元素添加,使得画面极具装饰性,足见图案科出身的陈之佛引“图案”入设计的巧妙构思。而该作品实则描绘的是波斯的一种戏剧活动——“象戏”,若将其与波斯13世纪生产的蓝釉乐舞象戏雕塑小品(图6)加以比较,便可轻易发现二者皆源自于同一装饰题材。可见陈之佛是以“象戏”这一“旧形式”作《古代波斯图案》装帧设计,将波斯广为流传的戏剧活动外化为图案,为装帧设计这一单纯的视觉审美形式注入历史文脉。

图5.《古代波斯图案》封面,陈之佛,1960年,引自《陈之佛全集》第8卷

图6.蓝釉乐舞象戏雕塑小品,13世纪,引自《伊斯兰艺术》

图7.图5之局部

图8.图6之线稿

当我们翻开《古代波斯图案》便会发现,该书其实是一本图集,全书除陈之佛撰写的前言外没有更多的文字记述。陈之佛在前言中说:“波斯每一时代的装饰艺术,几乎都能很好地适应于各种工艺的性质,并且有着丰富的独创能力,就如他们的陶器艺术,不论在制作技巧上和装饰图案上,都有高度成就,那种生动活泼的纹样与变化丰富的色彩,极其协调地表现在每一种器物上,给波斯陶瓷增加了更为完美的品质。这种技艺用在不同的制作中,例如织物、地毯、服装、木器、金属,都能产生良好的效果。”[5]从这段序言中可见,在这一时期陈之佛对波斯艺术的研究重心转移到了对整个波斯工艺美术门类的研究。在他看来,波斯图案既具备美的形式,又与应用器物有着高度的协调性,本身便是一种较高的艺术,并且他意识到波斯图案应用于其他工艺美术领域也能产生良好效果。而这一认识的产生与上世纪50年代国家大力号召发展提高工艺美术质量的文化背景有着莫大关联。1958年,陈之佛接到国家对外文化联络委员会的通知,出访波兰、匈牙利两国。受社会环境以及此行见闻的双重影响,他对工艺美术的发展有了进一步思考,故而着手编撰波斯图案的专著,希望这一图案艺术能被更多人了解,并对国家工艺美术发展起到促进作用。

综上所述,随着艺术经验的丰富和社会情势的变化,从留日归国到逝世,陈之佛对波斯艺术研习逐步深入,对波斯艺术的认知愈发全面。概而言之,可大致划分为三个阶段:先是将波斯固有图式转化为自己的图案设计语言,而后由单一的图案学习延展到波斯绘画艺术的研究,晚年则从国计民生的角度研究和推介波斯各项工艺美术设计。

陈之佛图案设计所受波斯影响之溯源

在讨论陈之佛设计风格发展史时,学界多关注他留日归国后的作品,而他早期留日期间的三件作品常为人忽视。这三件作品分别是1923年的“花鸟彩色刺绣壁挂图案”(图9)、1924年的“花盆壁毯图案”(图10)和1925年的“马赛克装饰画”。(图11)其实,留日期间正是陈之佛设计风格和观念的形成期,而且这三件作品是他最早公开发表的设计作品,不言而喻它们具有重要的史料价值。

图9.花鸟彩色刺绣壁挂图案,陈之佛,1923年,引自《陈之佛全集》第8卷

图10.花盆壁毯图案,陈之佛,1924年,引自《陈之佛全集》第8卷

图11.马赛克装饰画,陈之佛,1925年,引自《陈之佛全集》第8卷

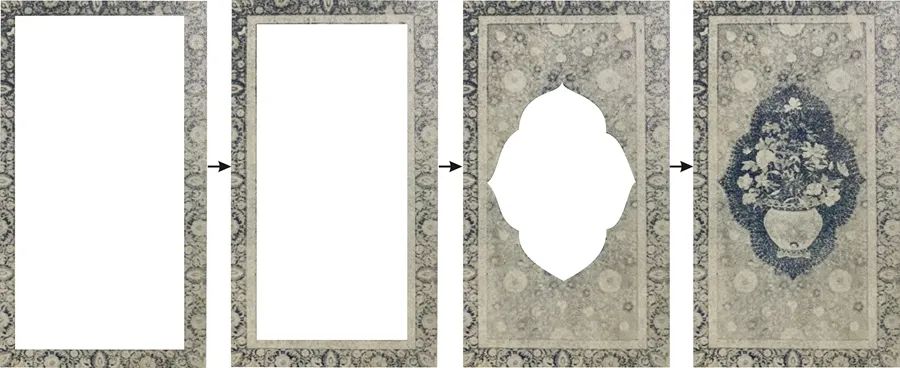

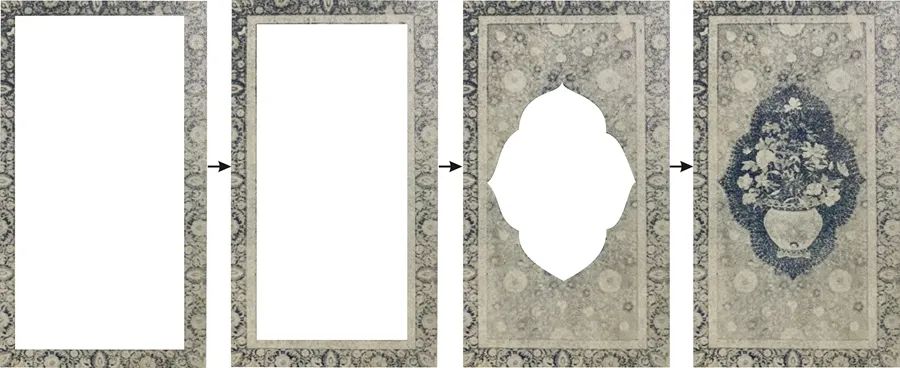

据《陈之佛年表》记载:“1923年陈之佛作‘花鸟彩色刺绣壁挂图案’参加日本农商务省第十一回工艺展览;次年,‘花盆壁毯图案’在上海举办的全国艺术家联合展览会展出,并于8月31日发表在《时报图画周刊》。”[6]将二者加以比较便可发现,以上两幅作品的主题虽有所差异,但在构图形式上高度相似,皆以“回”字形细窄边框将画面分割为两圈,通体施以植物花卉图案,这是波斯地毯的典型特征。如图12所示,传统波斯地毯在构图上,一般由穗、边、次边界、主边界、角隅、大地、中心葵等部分组成,以平面铺陈的手法进行设计创作,画面繁密饱满。题材上多选以动物、植物或现实场景里的各种主题。在构图上可分为“花瓶式构图”“植物图案构图”“遍布式构图”“绘画式构图”等。[7]如果将其作为“标准件”,并以此来观照“花鸟彩色刺绣壁挂图案”与“花盆壁毯图案”,可以发现三者之间不仅在图式上高度吻合,而且在装饰表现风格上也甚为相似。

图12.波斯地毯图案,陈之佛、吴山,1960年,引自《古代波斯图案》以1923年所作“花鸟彩色刺绣壁挂图案”为例,陈之佛在设计时先以细窄的“次边界”将画面分割为“主边界”与“大地”两部分,再分别为二者绘制图案。在“主边界”的设计中,以连续相接的花卉图案模样置入方框。这种模样构成法与陈之佛在《图案构成法》中所说的“二方连续”相同,其形式以散点、垂线、斜线、波线及各种结合式为基础,将单位模样反复连续而构成。[8]“大地”则以绘画的形式进行设计表现,绘制了一幅精美的“树下孔雀牡丹图”置入壁毯,据此特征可以断定,该作品采用的是前文提到的“绘画式构图”。“绘画式构图”的波斯地毯图案题材上多为狩猎、乡村动物、风景,以及诗歌和文学中的场景,而图9却带有明显的中国花鸟画的特征。可见,陈之佛在设计时并未完全照搬波斯地毯,而是选取中国传统花鸟画图式进行设计创作,波斯地毯图式与中国绘画的结合别具一格。此外,如图13所示,陈之佛在“花盆壁毯图案”的设计中使用了与“花鸟彩色刺绣壁挂图案”类似的手法。先以波线式的棕榈模样反复连续,构成二方连续模样安置于“主边界”内,然后以“次边界”将“主边界”与“大地”分割开,再为“大地”绘制图案,最后绘制“中心葵”部位。可以看到,“花盆壁毯图案”的“中心葵”绘有一个插满鲜花的花瓶,各种鲜花遍布“大地”,此乃波斯地毯“花瓶式构图”的显著特征。这种构图方式的优点在于可令观者视觉聚焦于“中心葵”部位,且各部分比例得当,层次分明,极富装饰效果。

图13.花盆壁毯图案分解图:第一步,置入“主边界”;第二步,置入“次边界”;第三步,置入“大地”;第四步,置入“中心葵”1925年,陈之佛作毕业设计“马赛克装饰画”(图11)由数千个小色块组成,采用马赛克油画的表现手法,以同类色的小色块对画面进行体积塑造,画面描绘了三位头戴纱巾的少女在绿草如茵的草地上翩翩起舞之景。从这张作品的题材上看,也是受到波斯的影响。女子头戴纱巾的形象是波斯等地的典型特征,此外,波斯人擅长撷取自然中的景物进行艺术创作,在他们创造的各种工艺品以及绘画作品中处处可见锦簇花团,这与“马赛克装饰画”中的景色描摹有着异曲同工之妙。若是将陈之佛归国前后的设计经历贯穿起来,我们便会发现,陈之佛归国后设计作品中的波斯影响与其在留日期间公开发表的三件作品其实是一脉相承的。换言之,留日期间“花盆壁毯图案”等三件作品是陈之佛接纳波斯艺术影响的源头,归国后的设计作品是前者的接续。溯源至此,我们只是廓清了陈之佛图案设计中波斯影响的源流问题,在此基础上我们还要继续追问:陈之佛是通过何种途径接触到波斯艺术的?通过对陈之佛留学期间史料的爬梳,有一件事情引起了笔者的注意。《陈之佛年表》记载:“1920-1922年,陈之佛连续三年对日本正仓院珍藏进行研究。”[9]这不禁引人发问,正仓院中究有什么竟值得他耗时三年来研究?我们知道,正仓院曾是日本皇室的宝库,里面大部分馆藏都是日本圣武天皇的遗物。圣武天皇是一个唐朝文化爱好者,因此这里的藏品大都来自中国唐朝,另外还藏有一些来自中亚地区的文物。[10]带着这个疑问,笔者希望能在陈之佛带有浓郁波斯风格的作品与正仓院藏品的比对中寻找到蛛丝马迹。果不其然,笔者发现,陈之佛所作的《东方杂志》(1926年第26卷第15号)(图1)、《英雄的故事》(图2)以及《图案构成法》(图3)三件装帧设计,与正仓院馆藏中的驎鹿草木夹缬屏风(图14)、绀地夹缬絁几褥(图15)、树下凤凰双羊纹白绫等织物在图式上如出一辙,均为“圣树对兽图式”。此外,紫地狩猎文锦(图16)、绿地狩猎联珠文锦(图17)、双鸟联珠纹黄绫等织物则呈现出另一种与“圣树对兽”紧密相关的构图形式。接相连续的圆珠形成密闭的圆环,包裹住内部的一对面对面立于生命树两侧的禽鸟或猛兽。因此,这一纹样实际上是由“联珠纹”与“圣树对兽纹”组合而成,被称作“联珠圣树对兽纹”,源自波斯萨珊王朝。[11]如果我们以这一图案构成思路返观《图案构成法》的装帧设计(图3)与安达卢西亚丝织品碎片(图4)两幅作品,便会发现其实它们都源自同一图案,都是由“联珠纹”与“圣己所学应用于纺织生产并初见成效,然而他并不满足于此,他希望能走出国门,学习外国是如何将图案设计与工业化生产结合起来的,并将这些方法、技术带回中国。[13]1919年,陈之佛考取公费留学资格,入东京美术学校图案科[14],开始了他的留学生涯。

图14.驎鹿草木夹缬屏风,正仓院藏

图15.绀地夹缬絁几褥,正仓院藏

图16.紫地狩猎文锦(局部),正仓院藏

至此,我们当可还原陈之佛与波斯图案艺术的结缘过程:为振兴民族纺织业,他东渡日本留学,其间在正仓院接触到波斯艺术,并且发现以丝织品闻名遐迩的波斯丝织物图案极富装饰效果,可供其直接借鉴,因此这里大量波斯风格的文物吸引着他进行了长达三年的研习。研习结束后,他有意识地将波斯地毯图式迁移到壁挂图案的设计中,通过设计实践将研习所得成果外化于形,接连创作了“花鸟彩色刺绣壁挂图案”与“花盆壁毯图案”。归国后,他并未中断对波斯图案艺术研习,继而将波斯“圣树对兽”图式迁移到装帧设计中,从而创作了《东方杂志》《英雄的故事》以及《图案构成法》三幅装帧设计作品。

波斯影响中所见陈之佛的设计观念

笔者在上文就陈之佛与波斯艺术在日本留学期间的接触展开了讨论,并发现他早期对波斯图案的学习与他为振兴纺织业而出国留学的初衷密不可分。但如果只是这样,也不能解释他为什么一以贯之地热衷于对波斯图案的研习。一个人对某种艺术样式的长期研习,并非纯粹是外部环境或是个人爱好所能造就的,这必定是与研习对象共同作用的结果。基于此种认知,我们将目光重新聚焦到对象波斯艺术上。波斯艺术究竟有哪些特质?对波斯艺术的热爱又反映了陈之佛什么样的设计观念?

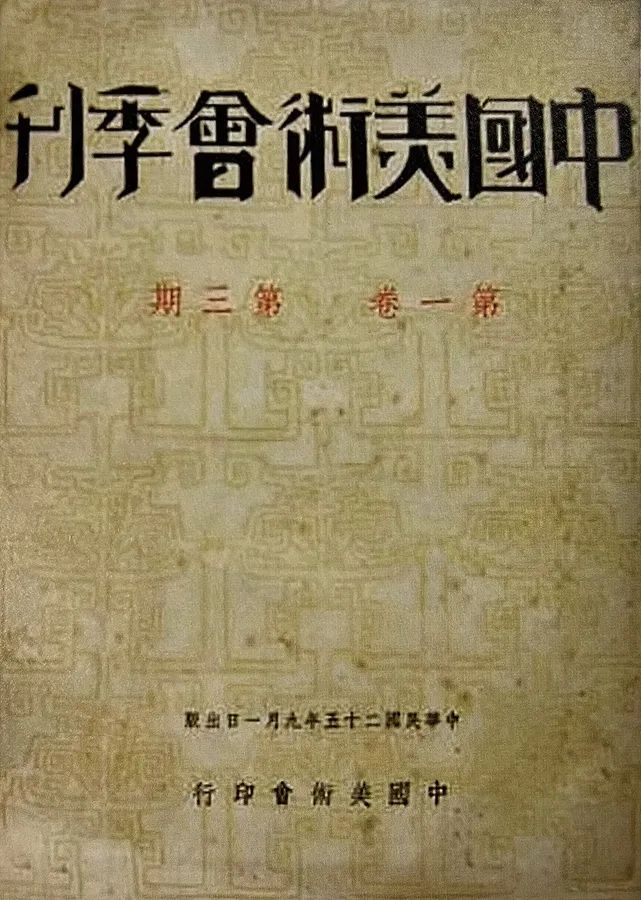

欧文·琼斯在《装饰的法则》一书中对于波斯装饰艺术有着这样的描述:“波斯人自由地加入动物形象,撷取现实场景里的各式主题。”又说:“纯粹的装饰性图案与写实的自然图案杂糅的混合风格,这是波斯装饰的一大特征。”[15]遍观地毯壁挂等代表性的波斯艺术,确实是一种兼具装饰性和具象性的装饰艺术。波斯艺术这一艺术特征非常契合陈之佛的设计观念。他曾如此谈及花样图案的具象性与写生的关系:“写生是帮助我们搞好花样的重要环节,写生可以使我们接触大自然,只要我们善于接触大自然,花样的题材是取之不尽用之不竭的。”[16]从这段文字可见陈之佛取材自然的图案设计观念,但他的图案设计创作并非对自然的直接描摹。陈之佛曾在《图案构成法ABC》一书中强调“写生便化”的图案创作方法,所谓“便化”是指在某种自然事物形象的基础上,根据审美需要和图案构成需要,对原事物形象进行人为取舍,改变其形象局部,保留形象主体部分,创造出新的形象。[17]简言之,也就是通过写生获取图案材料,以“便化”的方法对写生所得材料加以取舍构造。自日本留学时期,陈之佛便养成了长期写生的习惯,这或许与当时东京美术学校长时间的写生课程有关,而这一习惯深刻地影响了他的图案创作。从他所作的大量图案设计中可见,他的设计多为对具象题材的重构再造,而这一特征与波斯装饰艺术极为契合。除此之外,波斯艺术还与陈之佛一贯坚持的工艺美术应兼具“审美”与“实用”的主张相匹配。1947年,陈之佛曾在《和平日报》发表《参观新疆地毯展览后的意见》一文。文中提道:“我在十余年前曾经把古今中外的地毯图案搜集了几千种,来作一种研究,颇觉中国与波斯的图案最为高雅而符合于装饰目的。”[18]从这段文字记录不仅可见陈之佛对波斯图案的高度赞赏之情,亦可了解到他对波斯图案推崇的缘由,即符合于装饰目的。陈之佛在《图案法ABC》中提出:“图案实在含有‘美’与‘实用’二要素,我们研究图案,就是关于这美和实用两要素上的种种事情。”[19]倘若进一步细读陈之佛众多关于波斯艺术的论述,我们还能清晰地感觉到他在波斯艺术中找到了一种文化认同。1936年12月,陈之佛在《中国美术会季刊》第一卷第三期(图18)发表《波斯小形画》一文,他在该文中将中国艺术对波斯不同时期艺术发展的影响贯穿全文始终,以广阔的视野看待二者之间的联系。例如在第一章节“法迪米特(Fatimids)时代的绘画”中论及:“在中亚细亚所发现的吐蕃小形画大约是西历纪元六百至九百年间时代的东西,这等波斯古代末期的艺术,非常有中国艺术的趣味,在某一细点上,尤其见得是受中国影响的。”[20]在该文中将“中国”与“波斯”相类比的例子不胜枚举。在他看来,中国艺术与波斯艺术地缘相近,相互影响和融合,在很大程度上存在同一性。这一特征在他1931年发表的《东洋画三大起源》一文中亦可见。该文将东洋文化分为三大起源:一是西方亚细亚艺术,在底格里斯(Tigris)、幼发拉底(Euphrates)两河流域的美梭帕达米亚(Mesopotamia)是它的发祥地;二是印度,位于印度河和恒河流域;三是黄河及扬子江流域的中国。[21]陈之佛在文中不仅谈到各起源地的文化,还更多地把眼光放在了该文化向周边地区的传播扩散上,重点讨论源起于此的各艺术文化之间的相互影响、相互交融。陈之佛认为,无论是中国艺术、波斯艺术还是印度艺术,皆在亚洲文化传播扩展的过程中相互融合、相互渗透,共同构成东方文化的某种同一性。文中在谈及中国系的起源时有言:“波斯艺术很明显地现着中国趣味,而且更远至东罗马也受着其影响。”[22]据此笔者推想,因为地缘相近的中国艺术与波斯艺术之间存在某种程度的文化同一性,陈之佛从中找到了一种文化认同,即希望透过波斯艺术来观照中国艺术。图18.《中国美术会季刊》封面设计,陈之佛,1936年,引自《陈之佛全集》第8卷

笔者以为陈之佛这种从波斯艺术中寻找文化认同的方式,与他在日本期间接受的图案教育直接相关。明治维新的巨大成功,促使日本学界重新思考亚洲文化与西方文化的关系,产生了摆脱西方影响,从西方边缘的尴尬地位中解脱出来的愿望,于是他们纷纷将往西看的目光回收到以日本为焦点,包括中国及周边、中亚和西亚在内的东洋来。[23]就陈之佛就读的东京美术学校——当时日本图案学科最为顶尖的院校而言,这里云集了今和次郎、渡边香崖、小室信藏、池田勇八、大村西崖、矢代幸雄等日本明治、大正时代艺术界知名人物,他们以“东洋美术”来统称亚洲各民族之艺术。当时有“日本图案法创立者”之称的岛田佳矣担任该校图案科教学主任一职,并教授图案、绘画以及图案法三门课程。岛田是个“中国迷”,对中国文化尤其是古代图案颇有研究。陈之佛初次会见岛田佳矣时,岛田便告诉他:“我们日本的图案是从中国学来的,很多方法和样式,都能在中国古代的图案中找到,这是很重要的传统,千万不要看不起自己,中国人是最能创造图案、懂得图案之美的。”这给当时一心想学习日本乃至西方图案的陈之佛以莫大的震撼,多年以后他谈及此事时言道:“在当时是感到很难堪的,但后来觉得是一种提醒,使我更加重视古代图案。”[24]而为何陈之佛在这一时期却又选择了波斯图案作为主要学习对象而非中国图案呢?这主要受制于当时日本的文化条件。小室信藏《一般图案法》一书的序言中提道:“但关于工艺美术的基础图案法,尚未成文公开出版。一些零星的造美之法,若不梳理便会烟消云散。”[25]可见当时日本本土图案都尚未系统整理,中国传统图案就更加难以觅得。此时的陈之佛想必有学习中国图案的热切之心,却苦于缺少资料来源。而在东京美术学校图案科课程中设有历史及考古学课程,这类课程最为直观有效的学习方式便是借助博物馆亲自观摩研习。而正仓院中不仅保留着大量的中国唐朝丝绸绫锦,甚至还有一些我国早已失传的染织技术,被誉为古代丝绸织物的博物馆。徜徉其中,陈之佛尽情地研习大量来自中国乃至中亚的图案,并发现波斯丝织品的图案艺术不仅美观实用,还可为民族纺织业的花样设计提供直接借鉴,又与中国艺术具有某种文化上的同一性。

结 语

陈之佛在设计上主张“取益在于广求”,曾研习过众多民族的艺术样式,但唯独对波斯艺术,他不离不弃。这当中既有陈之佛个人艺术感觉的偏好,也有满足现实需要的目的,还有某种的文化认同,这三者相互交织、或隐或现地贯穿了他的整个艺术生涯。大致而言,在日本留学时期对波斯图案艺术的研习主要基于振兴民族纺织业的考虑,这种留学救国的理想是早期中国知识分子普遍的追求。有所不同的是陈之佛在“实业救国”的功利目的之外,还在其中找到了某种文化认同。归国后他创办尚美图案馆,依旧不离他出国留学的初衷,与此同时他个人对波斯图案艺术的喜好得到了淋漓尽致的展示。新中国成立后,他将其视为激发民族工艺活力和发展国计民生的资源。波斯图案艺术价值的生成与转化,对应着陈之佛对波斯图案艺术风格的认知逐渐趋于整体化。可以说,正是因为波斯图案艺术身上附丽了诸多主、客观和内、外部因素,才得以在陈之佛的艺术生涯中历久弥新,不断地焕发出新意。

放眼而望,陈之佛与同时代的庞薰琹、雷圭元都有过出国留学的经历,同时在新中国成立后都不约而同走上了发掘和创新民族图案艺术的道路,但他们早期的艺术道路并不相同,关注点亦各有侧重。庞薰琹与雷圭元先后留学法国,他俩的早期作品明显浸染着现代派艺术气息,多采用中西会通之策略,更多地关注中国题材与现代派艺术风格的结合。而陈之佛则受当时日本学界重新审视亚洲文化的思潮影响,从一开始就摆脱了东、西方二元对立或者融合的思维模式,以广阔的视野看待波斯艺术。在他眼中,波斯艺术既有具象性,又有装饰性,不愧为实用和审美相结合的典范,由此他选择的是一条从东方艺术内部自救、互鉴、再生的道路。这里需要指出的是,这并非因为他对西方美术发展没有作过深入研究,恰恰相反,仅1930年前后他就陆续发表了诸如《西洋美术讲话》(分三次刊发)、《西洋美术之革命》《新兴艺术之父》等一系列西方美术专论,对西方美术的述评全面而深入,有些观点至今还具有闪光之处。应该说,陈之佛早期取法波斯图案艺术,是他面对东、西方艺术格局时深思熟虑的结果,是他有意为之的自觉行为。从陈之佛大量带有浓郁波斯艺术风格的图案作品来看,这种探索无疑是成功的。在倡导复兴东方设计之美的今天,重温陈之佛的这种探索具有积极的现实意义。

[1] [英]E.H.贡布里希:《秩序感--装饰艺术的心理学研究》[M],杨思梁、徐一维译,杭州:浙江摄影出版社,2014,第272页。

[2] 陈之佛:《表号图案》[M],上海:上海天马书店,1934,第12页。

[3] 参阅张沈彤、邵亦杨:《丝绸之路背景下十二世纪安达卢西亚丝织品图案设计范式的文化内涵与传播》[J],《丝绸》,2021年第10期,第101-106页。

[4] 李有光、陈修范编:《陈之佛全集》第16卷《年表》[M],南京:江苏美术出版社,2020,第37页。

[5] 陈之佛:《古代波斯图案》[M],上海:上海人民美术出版社,1960,第4页。

[6] 同[4],第16页。

[7] 김희선:페르시아카페트에표현된디자인구도및패턴특징에관한연구[J],Journal of the Korea Fashion & Costume Design Association,2003,5(1):25-32.

[8] 陈之佛:《图案构成法》[M],上海:开明书店,1934,第160页。

[9] 同[4],第14-16页。

[10] 韩昇:《海外中国文化珍宝密探书系——正仓院》[M],上海:上海人民出版社,2007,第4页。

[11] 同[3],第102页。

[12] 参阅袁宣萍:《浙江近代设计教育》[M],北京:中国社会科学出版社,2011,第48-52页。

[13] 参阅张道一:《审美之钥——〈陈之佛全集〉总序》[J],《南京艺术学院学报》(美术与设计),2019年第3期,第1-9页。

[14] 同[4],第10页。

[15] [英]欧文·琼斯:《装饰的法则》[M],张心童译,杭州:浙江人民美术出版社,2018,第153-154页。

[16] 李立新、李华强编:《陈之佛全集》第13卷《文集》[M],南京:江苏美术出版社,2020,第130页。

[17] 陈之佛:《图案法ABC》[M],上海:ABC丛书社,1934年,第21页。

[18] 陈之佛:《参观新疆地毯展览后的意见》[N],《和平日报》,1947年12月23日。

[19] 同[17],第8页。

[20] 陈之佛:《波斯的小形画》[J],《中国美术会季刊》,1936,第1卷第3期。

[21] 同[16],第302-303页。

[22] 同[16],第303页。

[23] 参阅葛兆光:《亚洲史的学术史:欧洲东方学、日本东洋学与中国的亚洲史研究》[J],《世界历史评论》,2021年第2期,第3-68页。另,从陈之佛所作《西洋美术讲话》(分三次登载于《现代学生》1930-1931年第1卷第2期、第3期和第4期)、《东洋艺术三大起源》等著述可见,他接受的正是当时日本艺术界关于“东洋美术”和“西洋美术”的学术观念。20世纪初叶留学日本的吕澂、丰子恺等人在他们的著作中也都秉持这一观念。

[24] 同[13],第2页。

[25] [日]小室信藏:《一般图案法》[M],东京:丸善株式会社,1908,第2页。

作者:廖慧雯、沈伟棠(通讯作者),福建农林大学艺术学院《装饰》杂志欢迎您的来稿

E-mail:zhuangshi689@263.net

地址:北京市海淀区清华园清华大学美术学院A431 中国装饰杂志社编辑部

电话:010-62798189 010-62798878

邮编:100084

官网:http://www.izhsh.com.cn

建议邮件 书信亦可

在微信中回复“投稿”即可获得投稿须知

投稿1.5月后可致电(010-62798878)查询初审结果