- 0

- 0

- 1

分享

- 凤凰艺术 | 在不可⻅与可⻅真实间的影像诗学,国美摄影与影像发展史回溯

-

2022-11-29

第八届集美·阿尔勒国际摄影季于2022年11月25日在厦门开幕。由策展人王懿泉提名的艺术家陈翠梅以其展览“就因为你按了快门吗”获得年度“集美·阿尔勒发现奖”。

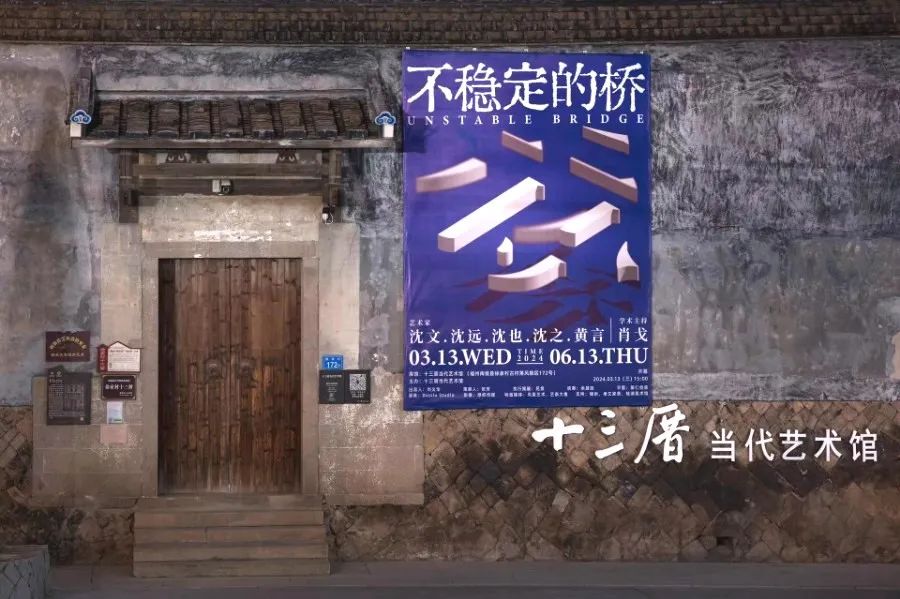

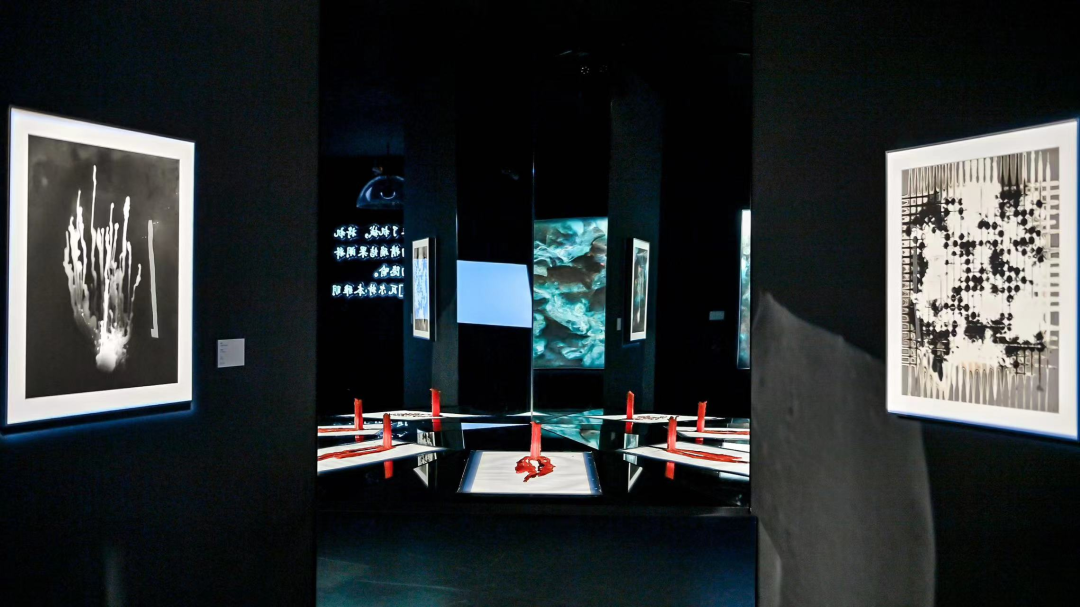

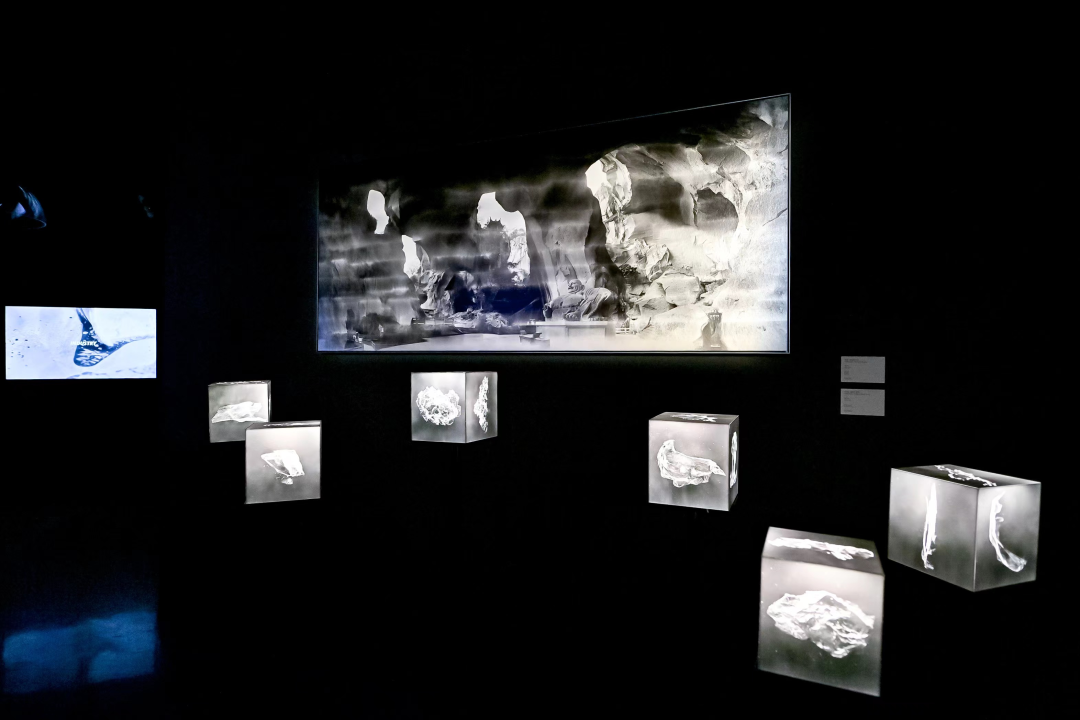

其中,“中国律动”单元携手中国高等艺术院校,展现中国摄影的新生力量。本届的“中国律动”单元力邀中国美术学院,由策展人王岩和高琬婷策划了展览《“灵”与“物”——中国美术学院摄影·影像展述》。

以下是凤凰艺术为您带来的现场报道。

该展览由中国美术学院电影学院摄影系承办,回溯了中国美术学院摄影与影像的发展,呈现出视觉艺术的诸多可能,以“灵”与“物”之间的三种纠缠关系作为主要线索,以中国美术学院近四十年的摄影与影像艺术的发展为契机,从图像分析学、科学技术的演进及摄影的观看三个视⻆来讨论图像⽂化变迁中延续的精神象征与情感转移。

中国美术学院院长高世名为此撰文,以下为全文:

摄影时刻——关于摄影与影像的札记

高世名

摄影绝不只是这个“世界图像时代”的景观机器,它同时又构造出一系列自我批判和自我创生的能力——把握时机与气象的能力,化凡庸为神奇的能力,在刹那中穿越时间的能力,为世界造像的能力。在当前的众多摄影实践中,这些能力支撑着一种用光与影创造可能世界的实验之冲动。通过摄影剧场、摄影拓扑、摄影虚构、摄影设计以及摄影涂鸦等形形色色的影像实验,摄影进一步强化了它的事件性(eventhood)。

在摄影术的历史上,所有的进步之礼物同时都隐藏着危险。在今天,一方面,数码影像技术与各种媒体实验极大地满足了摄影创造的冲动;另一方面,数码即时显影使古典摄影那种在黑暗中有所期待的神秘感完全消失了,数码打印使摄影越来越沦为可以随意润饰、改编的图片,沦为真正意义上的“印刷品”。摄影那种从日常经验中化凡庸为神奇的能力、那种面对平凡之物点石成金的能力正在日益衰退,影像之魅、影像的力量与尊严日益衰减,摄影艺术家们直接面对现实的欲望正在逐渐下降。

摄影频繁出现在美术馆、画廊系统当中,在中国还是最近30年的事。在这个过程中,摄影越来越成为当代艺术的一个重要部分。一方面,当代艺术中的摄影实验为摄影界带来了许多新观念、新方法、新样式;另一方面,当摄影以实验影像的方式日益走近当代艺术舞台的中心,它就越来越丧失了其在社会中的批判意识和精神动力。

摄影作为一门实验艺术,它所面对、所呈现的现实绝不是一个外在的现成对象,也不是刻意构造出的特殊“景观”,而是远为复杂的东西。在二十世纪艺术史的发展历程中,现实与生活的复杂性获得了深刻的揭示。著名“残酷戏剧”导演安东尼-阿尔托指出:“生活不是我们可以观察到的外在的现实表面,而是那个形式从未抵达过的纠结着的、涌动着的、破碎的中心。”而在《无边的现实主义》中,杰罗蒂则进一步宣称:“一个在运动、回忆、梦想、希望或恐惧中的人所看到的世界,要比一个无动于衷地透过阿尔贝蒂之窗凝视的、古典主义抽象的世界更为现实。”

艺术家陈界仁曾经讲述过一个鲜为人知的艺术时刻。那是在“日殖”时代的台湾,日本殖民者播放日语影片推行“皇民化”教育,而本地人大多不通日语,现场需要安排译员进行实时翻译,这些译员当时被称为“辨士”。许多辨士本身是抗日份子,翻译字幕的时刻往往就是他们对观众们做反日宣传的时刻。于是,观众现场接受到的影像就形成了一个奇怪的综合体——皇民化的图像,配上抗日的声音。这个时刻,观众脑海中发生的,是一种悖反的战斗的影像。

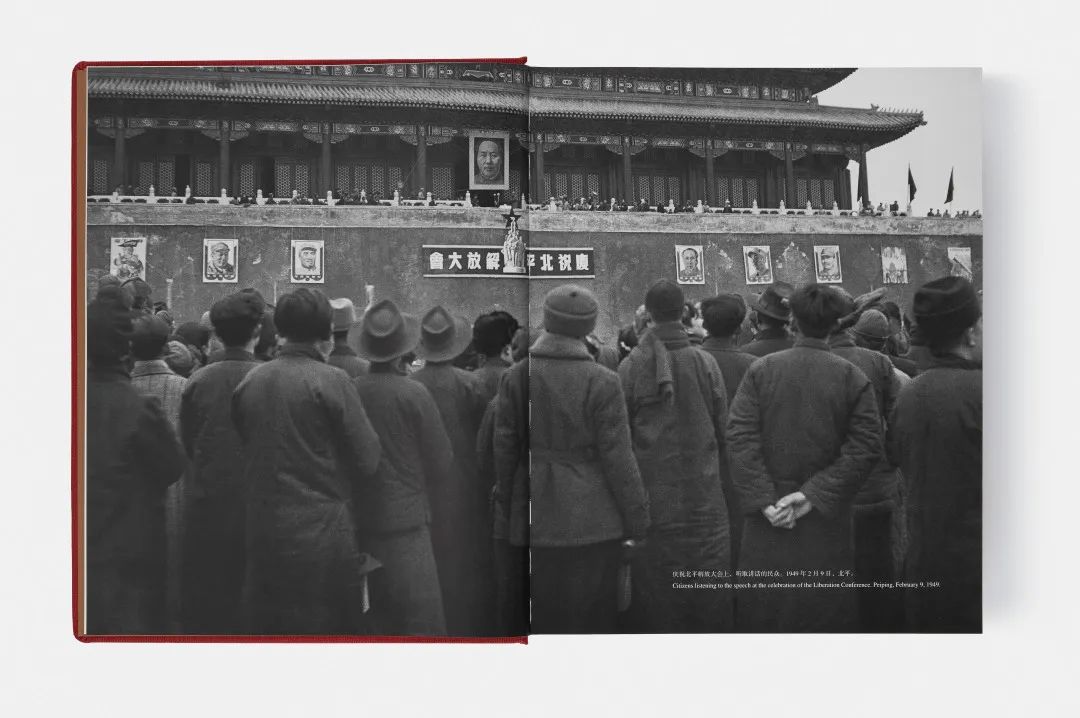

在中国现代史上,还有另一个动人的时刻,发生在解放战争早期的晋冀鲁豫边区。那时,摄影在战争中起着越来越重要的作用,整个战区的视觉消息通过在街角、营房举办的临时影展、战壕中传递着的照片册页播撒到每一个战士和群众。拍照更是部队生活中的大事。每当发起冲锋之前,连队中的摄影战士会给每位敢死队的战士拍照。这是生命中的庄严时刻,也许是最后时刻。战士们隐约知道,由于物资匮乏,相机里很可能并没有胶片。但他们依然穿戴整齐,面对相机,摆好姿势,拍完生命中最后一张或许是唯一的照片后,冲向九死一生的战场。

日殖时代的辨士们就着皇民化影片做抗日宣传的时刻,战壕中摄影师举起空相机为冲锋前的战士们拍照的时刻,是中国艺术史上的重要时刻。那段图像与声音悖反着的影像,冲锋之前那无胶卷的摄影仪式,让我们从另一种角度思考影像的本质、艺术的本质。这些影像在众人的意念中传递、累积,渐而生产出一种解放的能量,转化为行动的勇气。在此,摄影并不是现实的备份或者索隐,而是现实得以实现、精神得以现身的一种方式。

如果摄影还能够继续保持为一门实验艺术,那么,在当代艺术形形色色的影像实验中,摄影到底是作为媒介还是作为一种方法?作为方法和作为媒介具有全然不同的意义,只有方法才能构建起一种独特的感受力和世界感,才能不断地更新我们的经验和知见。作为方法的摄影,才能重新召唤出这一古典的现代技术图绘现实的力量。在这个意义上,摄影并不是现实的备份或者索隐,而是现实得以实现、精神得以现身的一种方式。

数码技术导致了整个图像生产方式的革命,同时也使影像形态发生了根本的变化。今天,我们所处的每一座城市里都有无数的摄像头,这些摄像头每时每刻都记录下这个城市以及所有人的生命景观。这产生了一个巨大的影像数据库,而且这简直就是一个多角度、多层次、多频道的巨型“空间影像”装置。我们是否可能将这个隐形数据库、这个巨型装置激活?从中提取出无数人在过去几年中的生命轨迹,以他们的时间轨迹和空间轨迹,构造起他们动态的数码纪念碑。我想,这会是一种比交响乐宏大一万倍的生命景观。

帕索里尼说,人的一生就是一个长镜头。作为经验的影像始终是发生着的、体验中的,它与我们的生命同构,因而可能反复重构我们与现实的关系。在摄影机前,生命影像成为生命景观,如何通过景观克服景观?这是个巨大的难题,但,这是影像的任务。在对生命景观的超越与克服中,影像或许会开展出一种行动的影像,解放的影像,或者,存在的影像。

《战舰波将金号》那著名的“奥德赛台阶”上,爱森斯坦把时间切碎,再如立体派画面那般将碎片重新拼合起来,150个以上的镜头反复交叠,层出不穷。这不只是巴赞所总结的电影美学“时间空间化,空间时间化”。这段影像触及到了二十世纪影像的发明中根本性的东西——一条直线上的迷宫。“奥德赛台阶”是这个迷宫的动态版本。还有一个静态的版本则是在马格里特的画中,窗户被莫名的力量击碎,但每一块碎玻璃上都残留着世界影像的碎片——世界被存储在这堆破碎的镜子里。

在《去年在马里昂巴》中有一段影像介乎动静之间,那是一场舞会,画面时间突然凝伫。时间并没有停止,影像依然在我们面前流逝,凝固下来的只是墙壁上的挂钟,舞会上雕塑般的人群,摄像机依然如恋物癖般在所有事物之间幽灵般地游走。此刻,一条直线上的迷宫,猝不及防地向我们开放。

影像是时间驻留的场域。一方面,观影时光把人们从日常生活的沉闷单调中释放出来,使之进入一种更为压缩、凝聚的叙事时间;另一方面,影像如同在时间上挖一个洞,在日常时间中构造出一种异轨的时间、另类时间。在影像这个时间的“桃花源”中,“此刻”驻留其中,被无限放大,川流不息的时间影像分崩离析,下一刻被无限延迟。时间之轴同时也是意义之链,意义来自时间跨度,当下一刻被一再延迟,意义也就无限制地搁浅,成为一个意义的深渊,或者一个虫洞。影像之于我们,是一条在时间之河上搁浅的船。就像T.S.艾略特说——“在开始之前和结束之后……”。

影像从因果连续的时间轴上断裂休止的时刻,恰恰就是它脱离解释性意象自身得以显现的时刻。摆脱了解释性意象的统治,摄影机的凝视刺破再现的舞台,重返意义的未定状态,影像在此是意义的不知情的传递者而非诠释者。影像因而成为动词,转化为影像行动。影像成为行动的时刻,也是它重新成为生命影像的时刻。

保罗·瓦雷利很早就发现,柏拉图的“洞穴比喻”所描述的,其实是一个巨大的暗箱,我们所

“灵 · 物”——中国美术学院/摄影·影像展述

王岩 / 高琬婷

范顺赞、蒋志、矫健、郎水龙、李舜、李玟玟、刘钢强、刘阳、吕凯杰、吕艺杰、欧阳浩铭、潘祎靓、邵文欢、唐经志、唐咸英、万波、王冬龄、谢桂香、辛宏安、徐思捷、杨树、赵莉、周子杰

(按首字母排序)

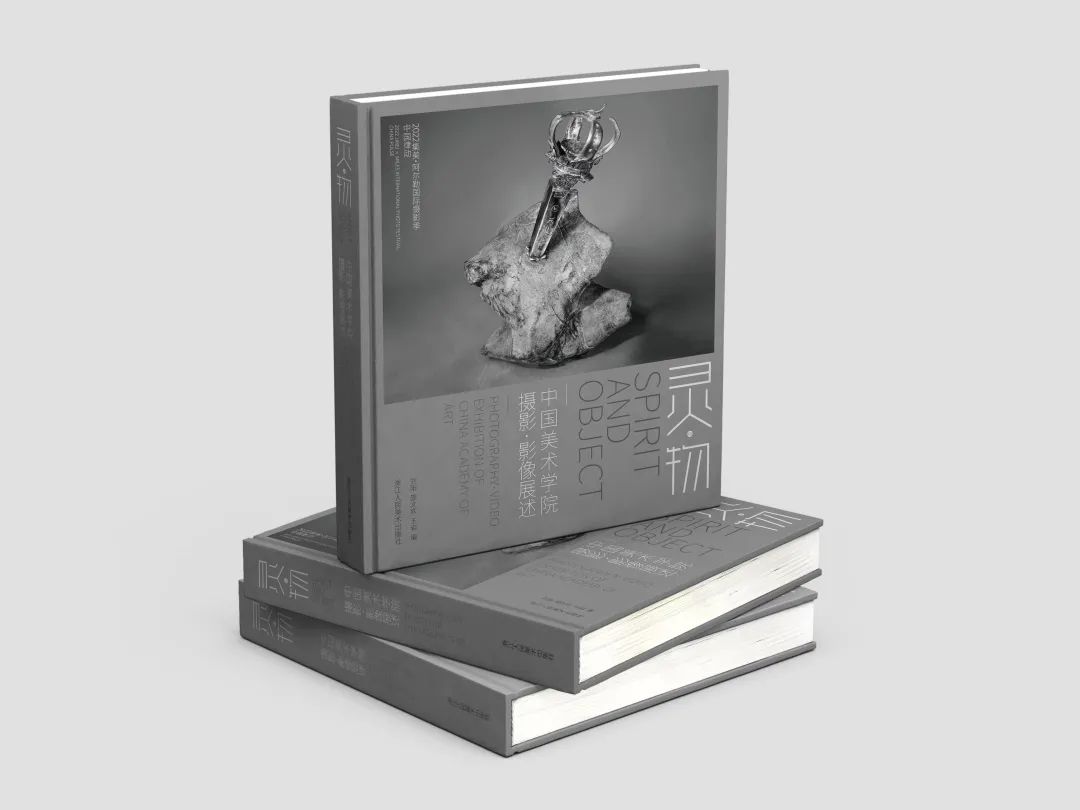

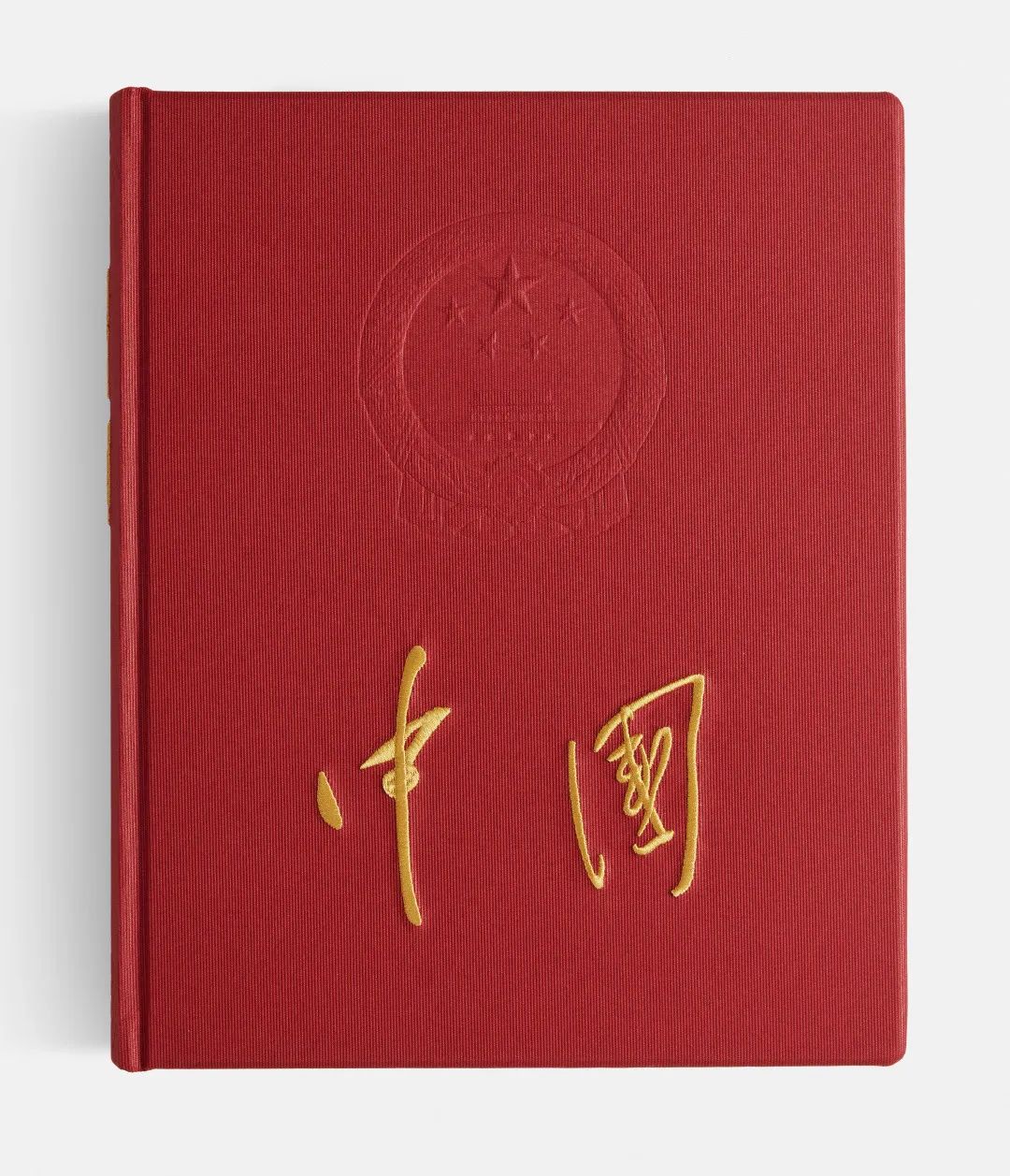

▲展览出版画册

生命中真正重要的不是你遭遇了什么,而是你记住了哪些事,又是如何铭记的。

[哥]加夫列尔·加西亚·马尔克斯

▲ 高世名 高初 晋永权编 《中国》 山东画报出版社 2019

▲ 蒋志《旧颜06》 艺术微喷 150×200cm 2016-2017

▲ 唐咸英 《红地毯——物非物 01》 摄影 100x100cm 2014

▲ 吕艺杰 《造像术》 双屏影像 16min47s 2022

在真实的世界变成纯粹影像之时,纯粹影像就变成真实的存在。

[法]居伊·德波

▲ 唐经志 《对焦——茶园》 数字影像 1920x1080(16:9) 2021

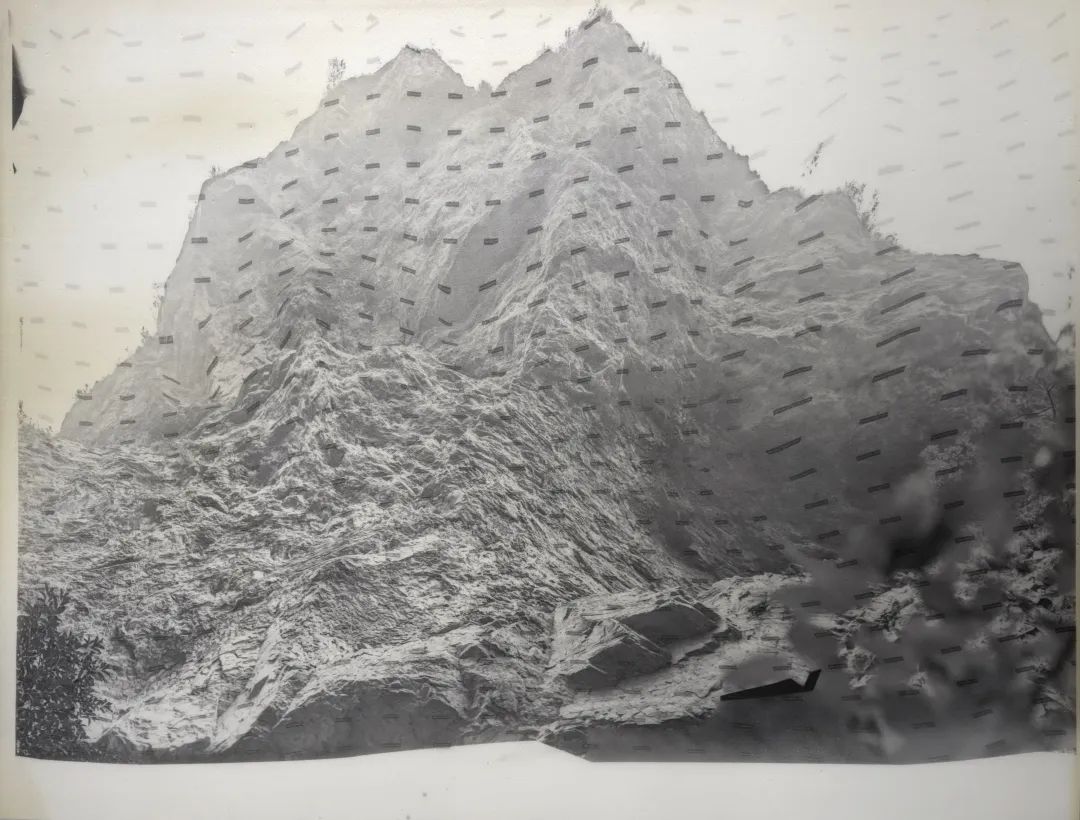

▲ 刘钢强 《山巅之下是他山》 新铁银暗房接触印相 哈内姆勒铂金纸 120×180cm 2022

▲ 吕凯杰 《壳》 UV打印于海绵 120x152cm 2020

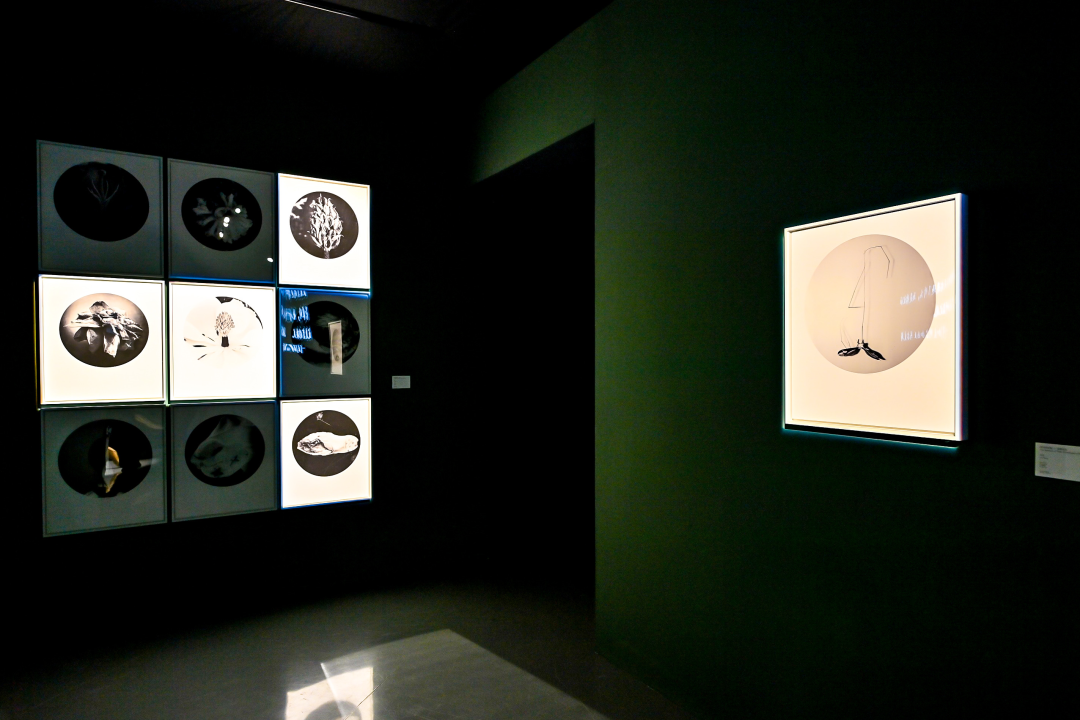

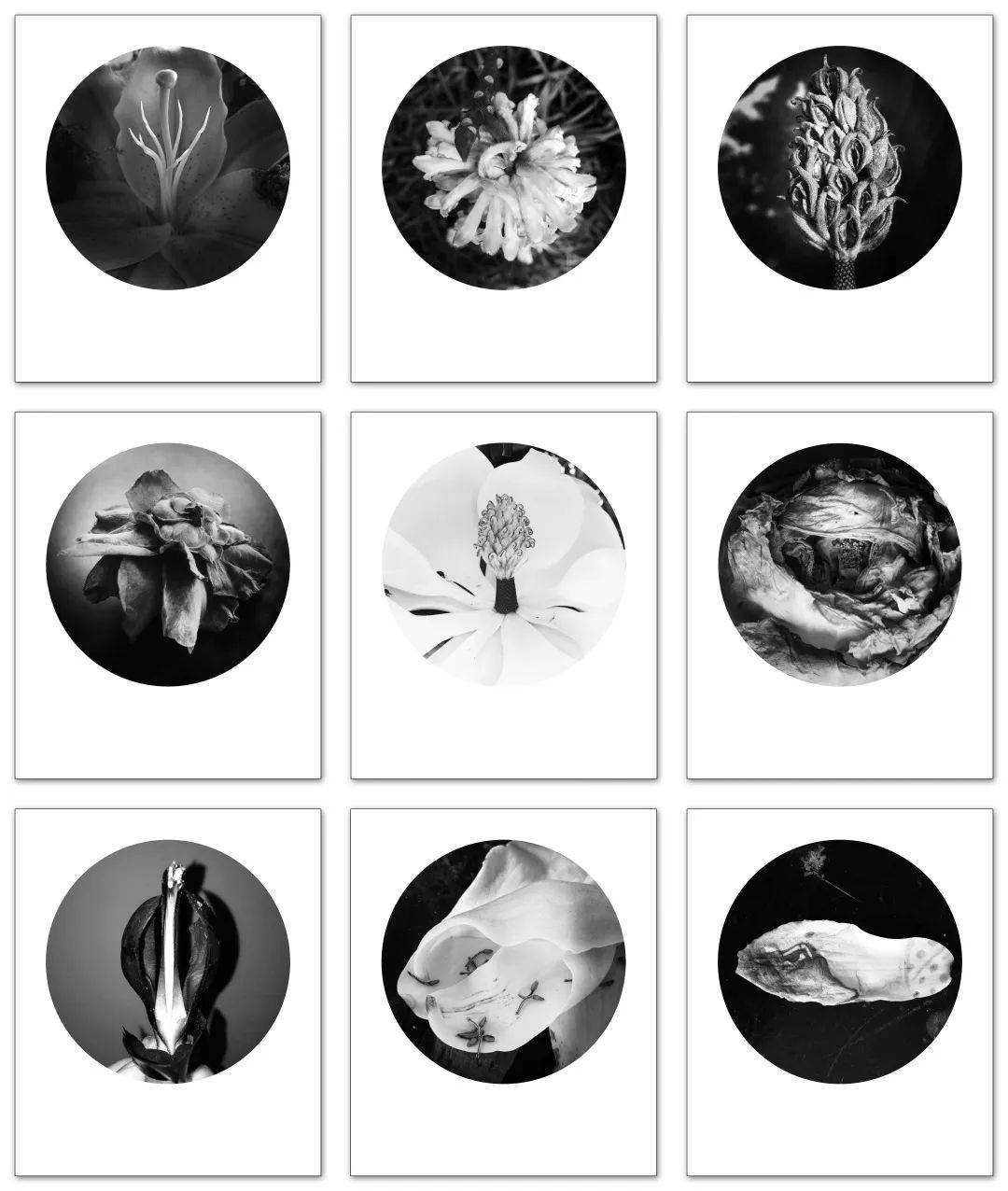

▲ 刘阳 《时间的空隙——花伤》 艺术微喷 60×50cm×9 2013-2016

影像,是真理的印记,上帝允许我们以盲目之眼,隐约瞥见。

[俄]安德烈·塔可夫斯基

▲ 赵莉 《流水之上》 UV亚克力 灯箱 163×150cm 2022

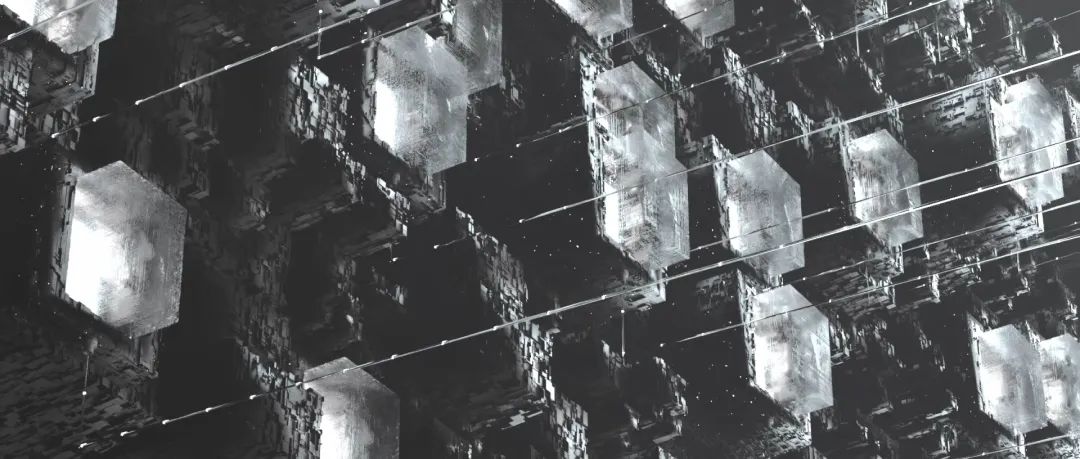

▲ 杨树 《世·界》 CG影像短片 6min36s 2019

▲ 邵文欢《“是什么使今天的生活如此不同,如此充满魅力?”》 3D虚拟建模、摄影、数字拼贴、UV输出三明治,100x80cm,2011-2022

▲ 杨树 《共同生活》 CG影像短片 5min18s 2020

▲ 杨树 《现在史 · 迁流之相》 CG影像短片 5min58s 2021

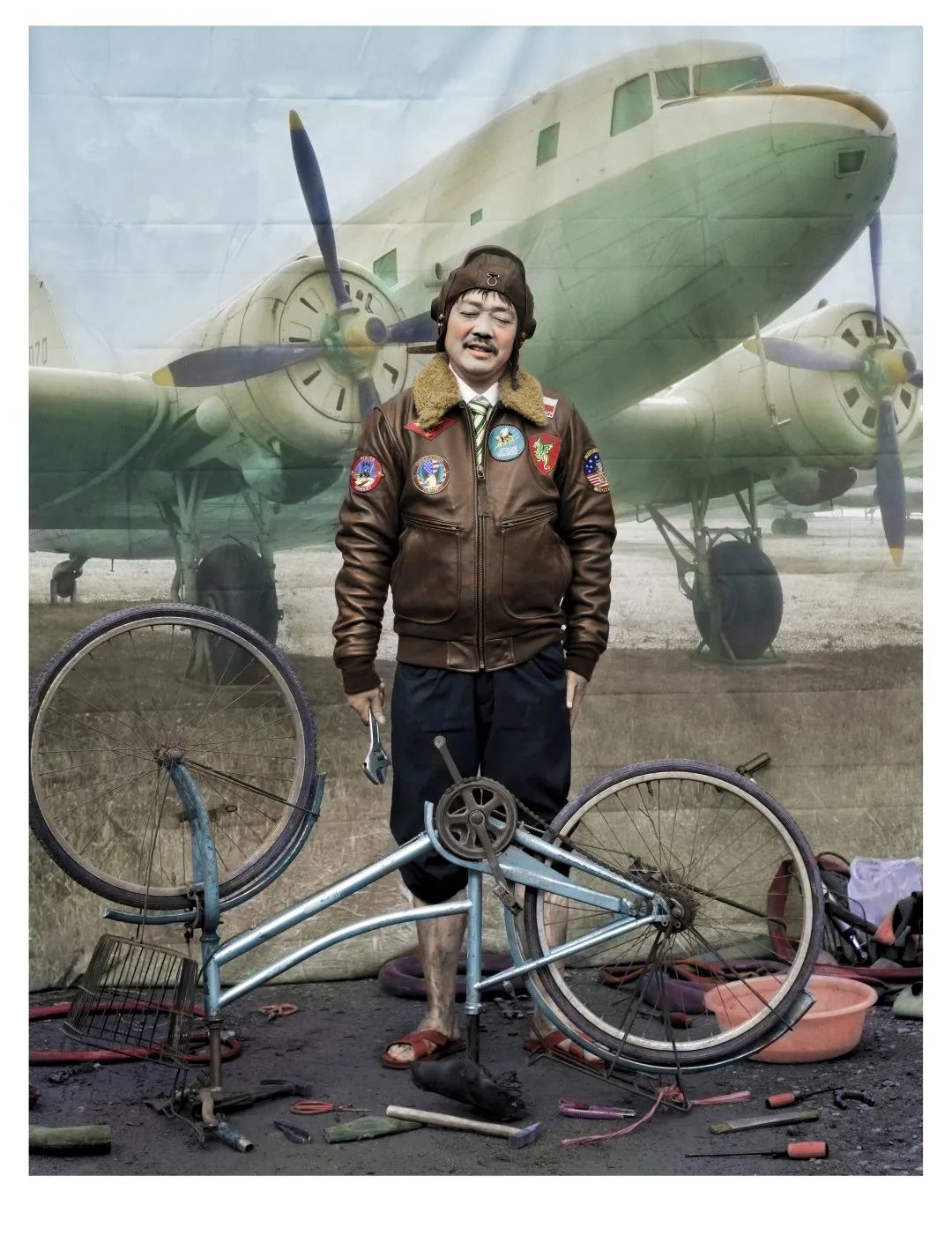

▲ 范顺赞 《现实给了梦想多少时间 7号》 艺术微喷 135x105cm 2011-2015

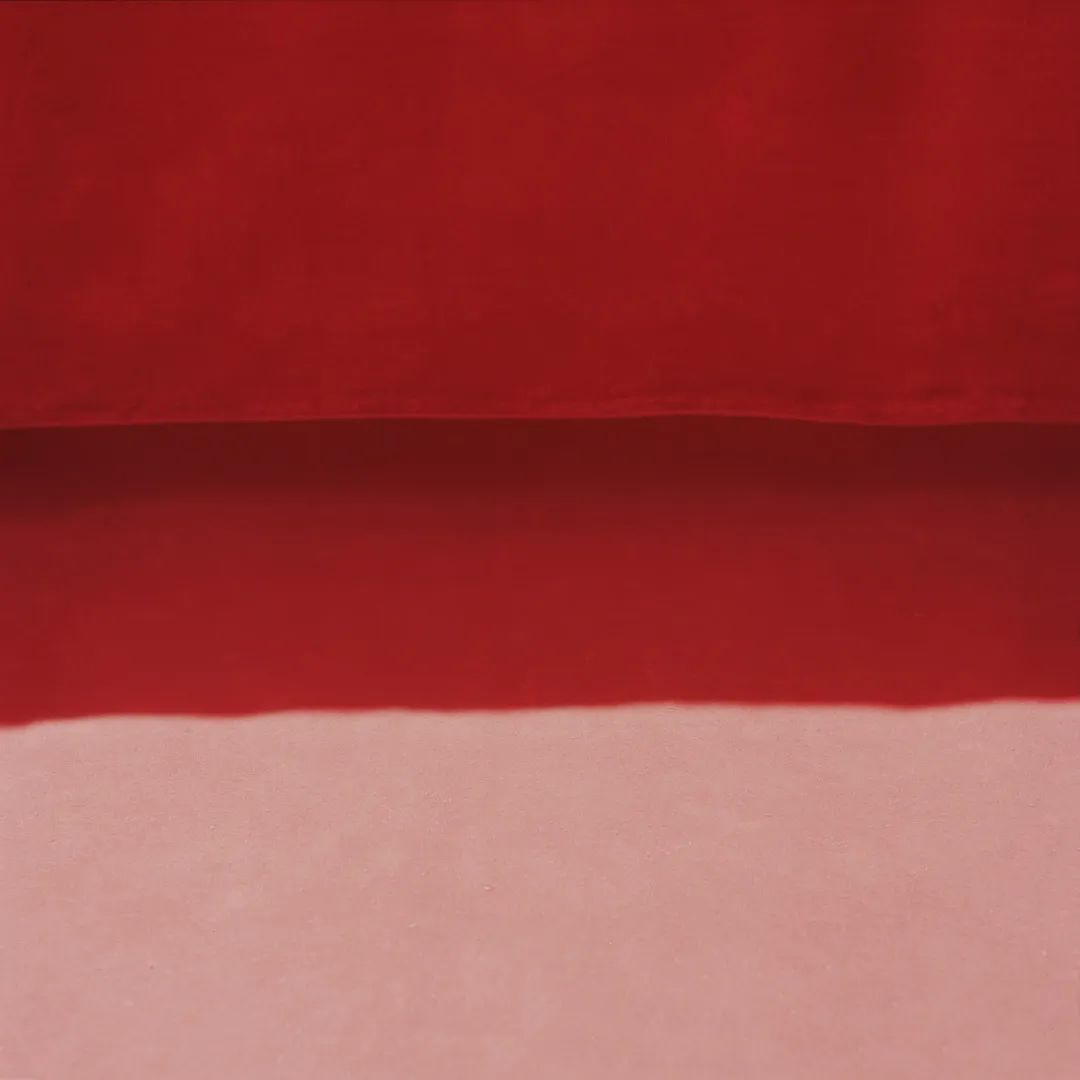

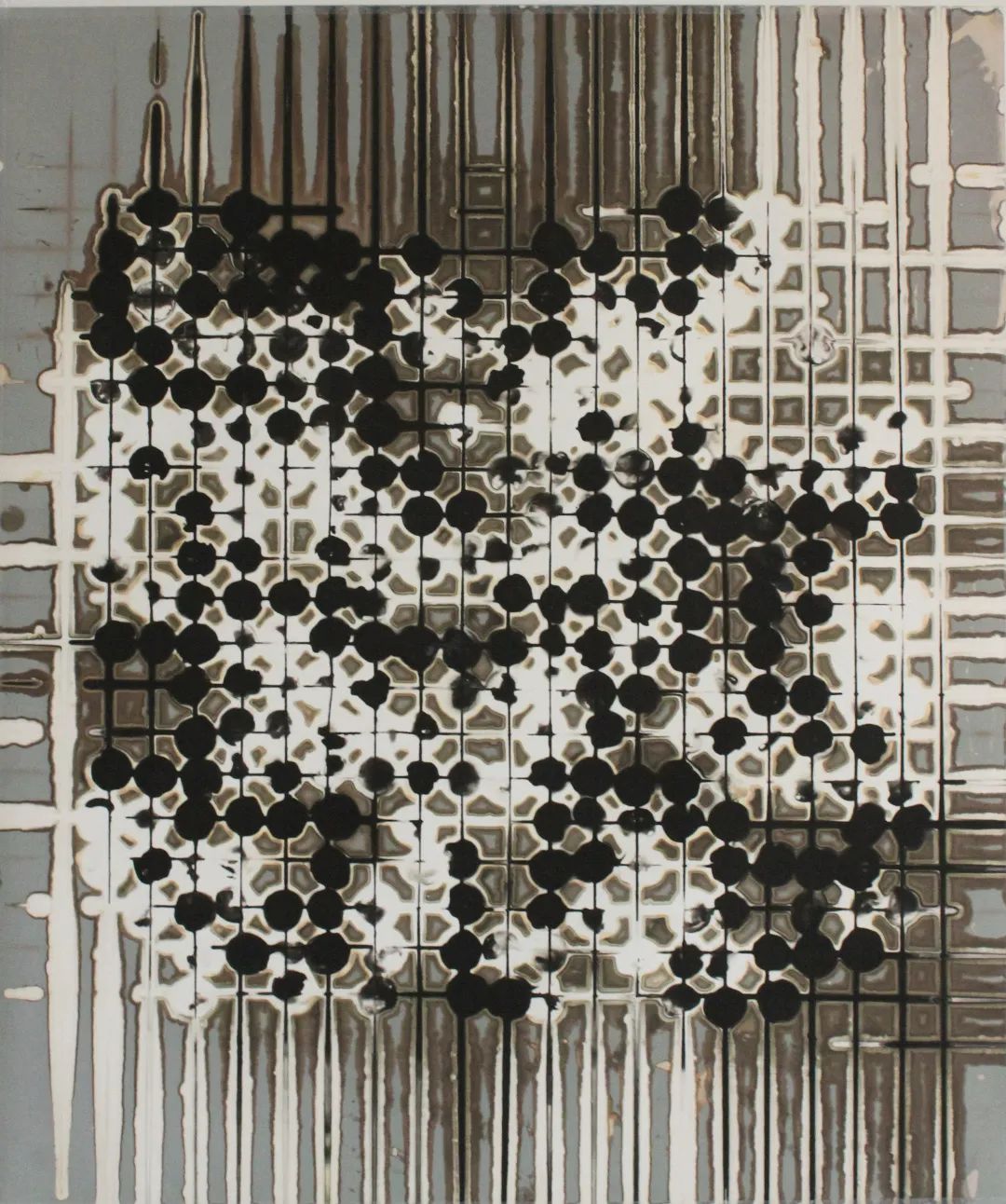

▲ 辛宏安 《凝碧03_系列编码20200136》 数字微喷 丙烯及染色剂着色120×100cm 2020

精神战胜了机械,将机械获得的精神结果阐释为生命的隐喻。

[德]瓦尔特·本雅明

▲ 谢桂香 《对弈》 银盐相纸 51x62cm 2016

▲ 谢桂香 《烛影》 银盐相纸 51x62cm 2017

▲ 李玟玟 《黯放》手工书 亚克力/纸本 24x24x9cm 2022

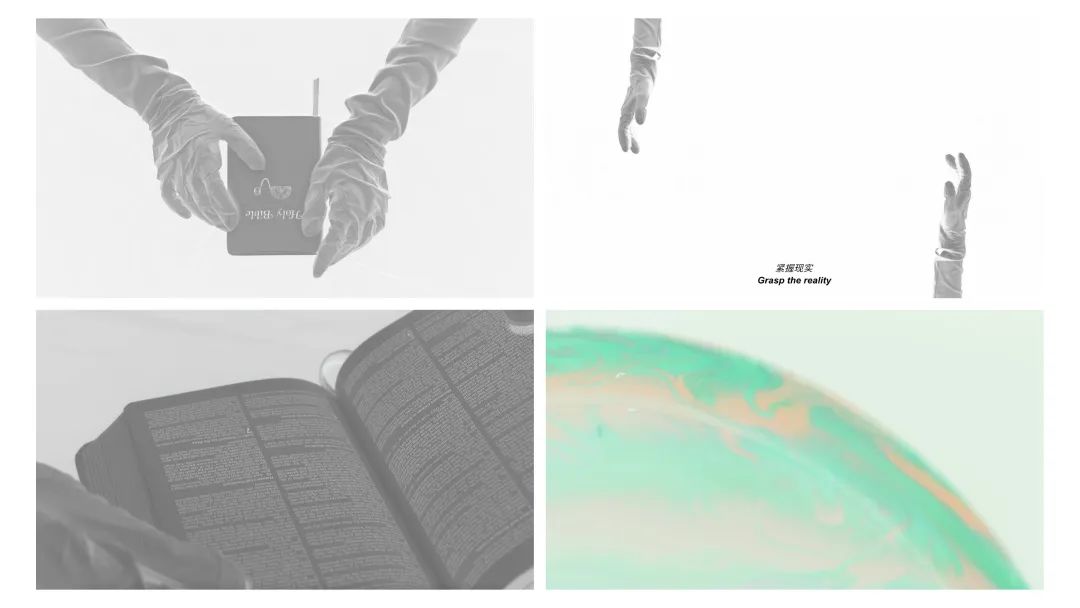

▲ 潘祎靓 《空气 月亮 圣杯 权杖》 单屏影像 4min16s 2021

▲ 潘祎靓 《信息洞》 双屏影像 4min29s /19min22s 2022

▲ 周子杰 《补阙》 艺术微喷 190x80cm UV打印在亚克力灯箱 20x20x20cm 单屏影像 4min30s 2021-2022

▲ 万波 《碑》 艺术微喷 150X90cmx3 2015

把一件事物当作美来体验意味着:错误的体验它,但这是必要的。

[德]弗里德里希·威廉·尼采

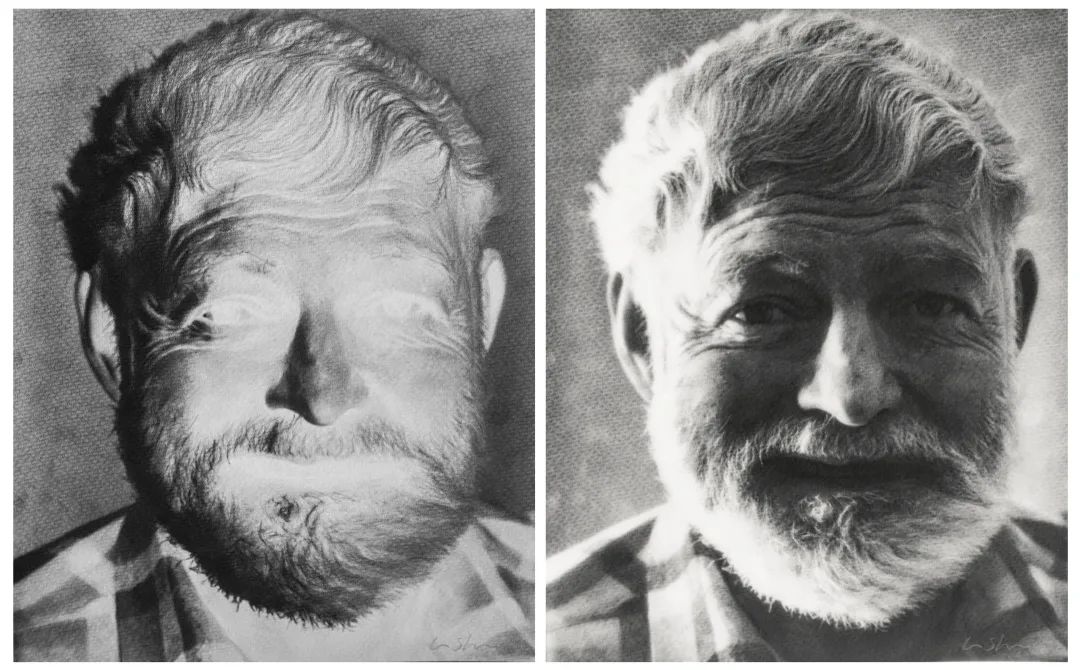

▲ 李舜 《肖像-Ernest Miller Hemingway》 纸上素描·8×10英寸黑白大画幅底片 25.4×20.32cm×2 2017

▲ 欧阳浩铭 《斯拉夫计划:失落视域》 微喷+铝塑背板 60x40cmx10 2018-2020

▲ 郎水龙 《尘埃之光A16 No.1》 画布+尘埃 218×395cm 2016

▲ 矫健 《填补空白》 艺术微喷 120×150cm 2005-2010

▲ 王冬龄 《花月》 银盐相纸 51×61cm 2014

▲ 徐思捷 《起源——狄奥尼索斯》 鸵鸟蛋壳 明胶银感光乳剂 合金罩 LED 灯 铝型材 白石英砂 尺寸可变 2021

▲ 邵文欢 《刺》 装置摄影 150×115cm 2022

THE END

《“灵”与“物”——中国美术学院摄影·影像展述》于11月25日亮相第八届集美·阿尔勒国际摄影季,这一次,让我们跟随展览一起回溯中国美术学院近四十年的摄影与影像艺术的发展历程,体验摄影与影像的魅力,敬请期待。

「关于摄影系」

中国美术学院摄影系成立于2002年,现与影视编导系、影视制作系、影视美术系并设于中国美术学院电影学院。摄影系围绕“视觉艺术东方学”内涵建设,立足媒介全球化、普及化时代前沿,始终聚焦于摄影作为艺术的媒介语言探索,视觉美学的创新与开发,影像文化内涵的表现与挖掘,旨在培养具备精深影像创作技艺、实验精神与国际化视野的创新型摄影人才。

摄影系以摄影媒介表达的实验性探索凸显美术学学科背景特色,以回溯摄影媒介语言本体的纪实性,拓展摄影媒介内在价值与文化内涵的实验性,探索摄影与科技载体多样融合的应用性,充分挖掘影像介入视觉文化研究的功用与价值为专业特色,建构了系统的摄影艺术专业教学模型和精锐的教学与创作团队。2020年摄影专业获评国家级一流本科专业。

(凤凰艺术 厦门报道 编辑/陈玉洁 责编/ 索菲)

版权声明:凡本网注明“来源:凤凰艺术”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,如需获得合作授权,请联系:xiaog@phoenixtv.com.cn,1974004697@qq.com。获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:凤凰艺术”。未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号凤凰艺术 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。