- 0

- 0

- 0

分享

- 模拟黄金世代下的游戏

-

2022-11-26

Thanks to Marx and Engels

for the enlightenment

of our political philosophy.

感谢马克思与恩格斯对

我们的政治哲学的启蒙。

电玩《极乐迪斯科》(Disco Elysium)

来源:https://www.zoncheng.com/2020/06/0388-disco-elysium.html

文章作者:谢佩君

写作年份:2022年

文章出处:https://www.digiarts.org.tw/DigiArts/Data

BasePage/4_247193855317041/Chi

文章来源:转载自「台湾数位艺术」

作者简介

谢佩君,纽约州立大学宾汉顿分校艺术史所博士候选人,惠特尼美术馆独立研究计画海莲娜.鲁宾斯坦批判研究会员(2019-2020)。主要研究兴趣在批判理论、现当代艺术史,视觉史和媒介与科技理论。博士论文处理的问题为触觉、听觉与视觉三种感官自台湾冷战期间以来的抽象化,以及艺术生产过程如何干涉这些去自然化的感知。

文章简介

“我们感谢马克思与恩格斯对我们的政治哲学的启蒙。”2019年12月13日,《极乐迪斯科》(Disco Elysium)的美术制作罗斯道夫(Aleksander Rostov),身穿一身红衬衫,于“游戏大奖”(The Game Awards,简称TGA)的颁奖典礼上发表得奖感言时,公开地代表游戏制作小组将奖项献给马克思与恩格斯这两位《共产主义宣言》(The Communist Manifesto)的作者。《极乐迪斯科》这款由英国独立游戏工作室ZA/UM所制作的侦探类型角色扮演电玩,在备受欢迎的名为Chapo Trap House的左派政治型podcast合作共制下,其运用等角投影(isomatreic perspective)所创造出的游戏场景,设定为一革命未成而饱受帝国主义压迫的城市,玩家于其中扮演酗酒又失忆的警探,与其他角色一同召唤共产主义的幽灵。

这件电玩的左派立场尽管在游戏工作室中相当少见,但却并不令人意外——多数制作成员,例如ZA/UM的创办人暨编剧库维兹(Robert Kurvitz),成长于苏联解体下的爱沙尼亚。但值得更进一步深究的是,库维兹与罗斯道夫等开发者的游戏哲学——游戏并非逃避现实的另类虚拟宇宙,而是萌生于现实(政治社会经济等状况)的文化物件,亦即他们企图在游戏制作的资本模式之外,激进化其生产过程,并认为游戏具有可开发的政治潜能[1]。

《白色棋组》(White Chess Set)

——小野洋子(Yoko Ono)

来源:网络

库维兹与罗斯道夫的游戏哲学也回响于战后艺术家们以游戏之形式作为介入社会的实践当中。游戏与艺术的历史可以追溯至个人电脑与智慧型手机之前,像是包豪斯学院曾将游戏纳入课程设计之中。又或者如小野洋子(Yoko Ono)也曾将游戏视为一种艺术实践,例如在1966年的《白色棋组》(White Chess Set)里,小野洋子改变了西洋棋中的黑白两色对立,将两组棋子全改为敌我难分的白色,也进而改变了西洋棋下法。原本可依赖蛮力破解(brute forcing,不依赖特殊的策略或直觉,而是详尽地计算所有可能的棋组)的西洋棋,在《白色棋组》裡变得随机使巧,这正如同小野洋子的解释一般:“当你在赢的时候好像都无所谓,但当你开始输的时候,便会开始说:“喔,这些棋子真的是我的吗?’……‘不、不,这棋子是我的’,于是大家开始试图使诈。”[2]

而以游戏的形式作为艺术实践手段,最知名的莫过于1960年代由马西欧纳斯(George Maciunas)、波依斯(Joseph Beuys)等艺术家所组成的激浪派(Fluxus)。这群没有严谨教条且艺术生产方式多样的艺术家团体,他们共同关心的重点,在今日看来或许稀松平常——艺术制造当中必须包含日常行动与经验。然而,激浪派模糊高艺术与低艺术之间的企图,最明显地体现于他们对游戏的重视。例如,激浪派定期举办有者许多搞怪运动的“激浪祭”(Fluxfests),像是用中间打了个洞的桌球拍玩桌球,或是在慢速单车竞赛中,比赛谁可以最慢地骑到终点。除了上述的户外游戏外,激浪派的游戏也包括设计类似桌游的盒装游戏。激浪派的盒装游戏规则并非是基于严谨而条理分明的设计,相反地,这些游戏呈现出相当搞怪且滑稽的特点。举例来说,布莱希特(George Brecht)的《游戏与拼图/游泳拼图》(Games & Puzzles/Swim Puzzle,1965),是一个装了一只贝壳与一张写著游戏规则的盒子。游戏规则相当的简单,只有一句话:任意组合珠子,只要CUAL这个字母排列不会出现。然而,盒子里只有贝壳,没有珠子也没有字母牌;贝壳的形状也与字母CUAL相去甚远。这个打开盒子会令人傻眼或莞尔一笑的作品,正贴切地体现出激浪派的精神——总是出现风马牛不相及的游戏规则与道具的组合,因为激浪派的游戏“必须要简单、滑稽,且关注不重要的事。”[3]虽说如此,激浪派游戏规则上的突兀与幽默,却相反地引领了我们关注在一些重要的事上面,亦即所有人造规则——游戏、社会与艺术世界规则皆然——的任意与独断特性,以及更重要的,面对不可跨越的规则,只要笑就可以了。

《游戏与拼图/游泳拼图》(Games & Puzzles/Swim Puzzle)

——布莱希特(George Brecht)

来源:网络

《游戏与拼图/游泳拼图》(Games & Puzzles/Swim Puzzle)

——布莱希特(George Brecht)

来源:网络

然而,游戏规则任意且独断的“控制”正是电玩的精髓——既是其物质结构,也是其象征意义。如同基特勒(Friedrich Kittler)曾说过的:“编码是唯一言行一致的语言。”(Code is the only language that does what it says.)它既是数学与语言上的操作规则,也同时是控制机器与玩家的游戏规则。也因此,对媒介学者、同时也身兼游戏开发者与玩家的盖洛威(Alexander Galloway)而言,“电玩使社会现实成为可玩的形式。”[4]换言之,当我们打电动时,也同时在身体力行其中的规则结构。为了要通过或是赢得游戏,玩家不仅得遵守规则,同时也必须预测电脑的动作。而越熟稔的玩家也越能将思考变得直觉,进而达到几乎与电脑同步的行动。这也正是曼诺维奇(Lev Manovich)所指出的:“游戏要求玩家执行演算法来赢得游戏。当玩家逐步进阶时,她也逐渐发掘出游戏中宇宙的处理原则,习得游戏中的隐藏逻辑——简而言之,即它的演算法。”[5]

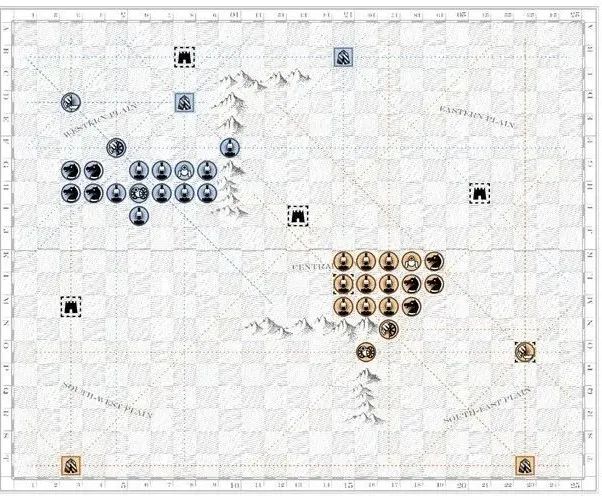

近年来,或许是在基于这样一种电玩与演算法言行一致的概念下,盖洛威致力于更新法国马克思主义学者暨哲学家德波(Guy Debord)所设计的战棋类型游戏《战争游戏》(Le jeu de la guerre),他将原本已于2007年推出的电玩《Kriegspiel》(德文战争游戏之意),升级为可以和AI对战的版本[6]。《Kriegspiel》援用德波的战棋游戏规则:采用两人对弈的方式,分为北方与南方领域。两个领域内各有一座山地、三个要塞与两个军械库。每一回合玩家拥有五次的移动机会,并可进行一次攻击。除了攻击之外,《Kriegspiel》最关键的,还包括玩家必须维持防守区域内的沟通无阻——所有我方的单位都必须在有效的传递范围中。而这几乎无穷尽的线状传递范围变化,也是当时德波认为的游戏精髓。他曾在回忆录中提及:“惊喜之处在于这款游戏似乎无穷尽。它可能是我一生中最有价值的作品。”

然而,这个惊喜也成为盖洛威幽默以待的对象——盖洛威选择以德波式AI来为玩家对战的电脑设定命名,但德波亲手打造的游戏和他情境主义国际式(Internationale Situationniste)的论点其实相去甚远。《战争游戏》是一结构工整、理性,甚至决定论式的游戏;然而,情境主义国际所提倡的精神地理学(psychogeography)却强调漂移(derive)、迂回(detournement)等激进的移动策略,以此来打乱体制且系统化的空间秩序,开创各种另类的可能性。除此之外,盖洛威也发现透过“极小-极大限度优化”(min-max optimization,在《Kriegspiel》中意指详尽地计算可能的走向与结构,并进行计分)的德波式AI并不太聪明,特别是比不上现今位居主导地位、强调经验的数据驱动(date-driven)型AI。

当然,盖洛威并无足够的资源去支撑其资料的培养与分析(也不确定有其必要),但他的德波游戏数位化却反证了——关于游戏——特别是高度结构化且规则绑定的类型——的事实,亦即游戏基本上就是电脑。它作为资讯时代下的文化物件,同时也揭露了当前数位与模拟一体两面的关系。但最终,作为游戏开发者,比起与电脑对战,盖洛威还是建议《Kriegspiel》和网友一起打好玩多了。

《战争游戏》(Le jeu de la guerre)

——德波(Guy Debord)

来源:网络

盖洛威(Alexander Galloway)将原本已于2007年推出的电玩《Kriegspiel》(德文战争游戏之意),升级为可以和AI对战的版本。© A.R. Galloway; screenshot

来源:网络

注释

[1] 《极乐迪斯科》是ZA/UM游戏工作室的第一款游戏。然在外围资本注入后,主要创作者与其他成员纷纷离开ZA/UM。

[2] 参见https://www.moma.org/audio/playlist/15/385

[3] 出自马西欧纳斯于1965年撰写的〈艺术/激浪艺术娱乐宣言〉(Manifesto on Art/ Fluxus Art Amusement)http://www.kimcohen.com/seth_texts/artmusictheorytexts/Maciunas_Manifesto%20on%20Art.pdf

[4] Alexander Galloway, Gaming: Essays on Algorithmic Culture, University of Minnesota Press, 2006. p. 17.

[5] Lev Manovich, The Language of New Media. The MIT Press, 2002, p. 222.

[6] 在早先的版本里,《Kriegspiel》并无与电脑对战的方式,当时盖洛威认为德波并不会想要让人机对战。不过在近期的文章中,他相当坦诚地承认这只是当时自己还不会AI程式设计(AI coding)。关于《Kriegspiel》与德波《战争游戏》的相关讨论,参见Alexander R. Galloway, “How I Modeled Guy Debord’s Brain in Software,” in ROMchip, https://romchip.org/index.php/romchipjournal/article/view/162

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号低科技艺术实验室 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。