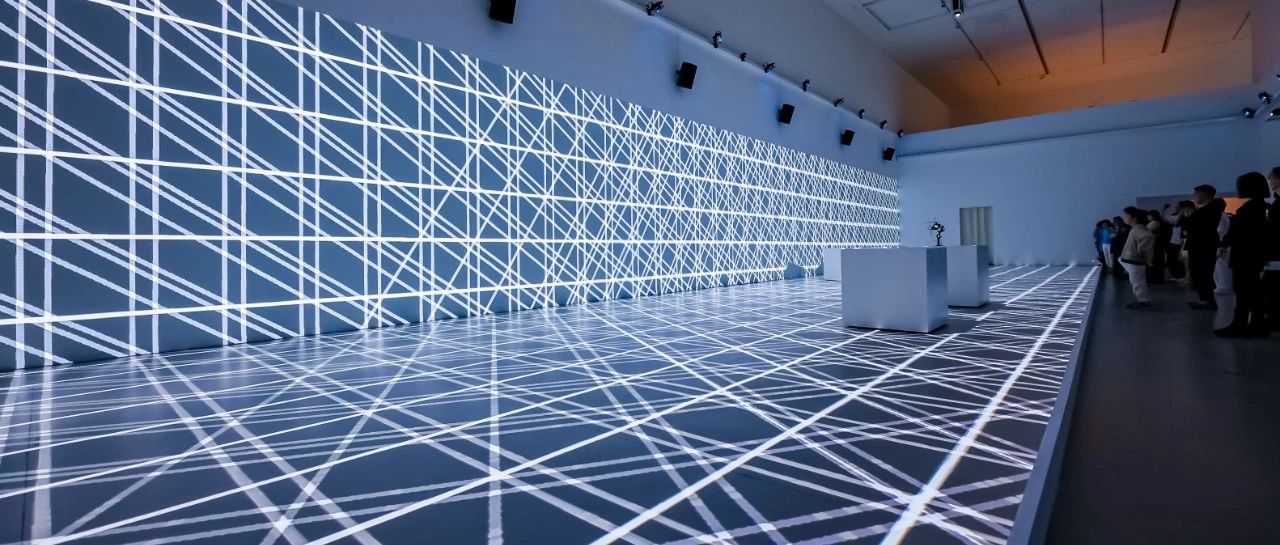

接 受采访时,艺术家陈柏豪正在自己暌违十年再次回到故土的旅行中,他的最新个人展览“在别处”,此时正在北京站台中国当代艺术机构进行着。从2014年至今的近30件绘画在展厅中铺陈,柠檬、猫、鸟类、小笼包、麻将等许多指向现实意象的符号,穿插在室内外的不同场景中,与画册、报纸(《金融时报》《纽约时报》)、杂志、小说(《春光乍泄》《孽子》)等透露出的文字线索,烘托着画面中人物的背景,令人不由得猜测那些颇似印象中“华侨”的形象,他们之间的关系是怎样的?他们与我们又有怎样的关联? “陈柏豪:在别处”展览现场,站台中国当代艺术机构,北京,2022.10.29-12.04。图片:由站台中国当代艺术机构提供面对着台北101大楼,陈柏豪将自己独特的经历,及与艺术的不解之缘娓娓道来。这个儿时在台湾高雄长大的艺术家自小受到阅读障碍症的困扰,在他看来,这个以文字记录为主的世界承载着太多的历史,他期待从中吸收更多知识,却只得借助绘画和影像去理解书本中的意境。“尽管带来很多麻烦,但它也是一种祝福,”在较为保守的填充式教育为主的环境中,1982年出生的陈柏豪的思想并未被之束缚,直至2007年左右,电子书的出现带来了新的阅读方式,更多的世界就此打开。因此在他的许多采访中,会提到文学带来的影响,伊丽莎白·吉尔伯特(Elizabeth Gilbert)的《万物的签名》(The Signature of All Things)、谭恩美(Amy Tan)的《惊奇谷》(The Valley of Amazement)等,寻找人生线索、直面内心世界的作品总会引起他的共鸣。

“陈柏豪:在别处”展览现场,站台中国当代艺术机构,北京,2022.10.29-12.04。图片:由站台中国当代艺术机构提供面对着台北101大楼,陈柏豪将自己独特的经历,及与艺术的不解之缘娓娓道来。这个儿时在台湾高雄长大的艺术家自小受到阅读障碍症的困扰,在他看来,这个以文字记录为主的世界承载着太多的历史,他期待从中吸收更多知识,却只得借助绘画和影像去理解书本中的意境。“尽管带来很多麻烦,但它也是一种祝福,”在较为保守的填充式教育为主的环境中,1982年出生的陈柏豪的思想并未被之束缚,直至2007年左右,电子书的出现带来了新的阅读方式,更多的世界就此打开。因此在他的许多采访中,会提到文学带来的影响,伊丽莎白·吉尔伯特(Elizabeth Gilbert)的《万物的签名》(The Signature of All Things)、谭恩美(Amy Tan)的《惊奇谷》(The Valley of Amazement)等,寻找人生线索、直面内心世界的作品总会引起他的共鸣。 “陈柏豪:在别处”展览现场,站台中国当代艺术机构,北京,2022.10.29-12.04。图片:由站台中国当代艺术机构提供

“陈柏豪:在别处”展览现场,站台中国当代艺术机构,北京,2022.10.29-12.04。图片:由站台中国当代艺术机构提供01

在迁徙中找寻归属

“甜酸鸡”般的符号入口

“我有点像个游牧民族”——陈柏豪这样描述自己辗转的人生经历,2001年他就读于匹兹堡州立大学艺术系,2006年毕业于犹他州大学艺术系。曾移居于美国犹他州,现生活工作于荷兰鹿特丹。在泰国曼谷、美国纽约、荷兰阿姆斯特丹等地均举办过个展。《早晨咖啡》(2021)是这场展览中最先面对观众的作品,一个蓝衣的年轻人站在背对观众的长辈面前,树木、院落与躺椅让人难以辨别此时身处的国度,桌上的英文版《金融时报》与竖立的麻将暗示着文化上的错位,静止的冒着热气的咖啡与行将溢出的饮料在角落中暗暗角力,让看似平静的场景增添一丝焦灼。 “陈柏豪:在别处”展览现场,站台中国当代艺术机构,北京,2022.10.29-12.04。图片:由站台中国当代艺术机构提供“我想要提醒观看的人,可以去注意到这些物件,注意到在这个氛围中可能正在发生的一些事情。我也想要让别人知道,每一件事情都是在同一个时空中同时发生的”。颇具超现实主义和戏剧冲突的安排,在《给父母的一封信》《午夜梦》中延续着,他的画面带有上个世纪招贴画的风格,颇为符合《喜宴》《饮食男女》等电影中打造的海外华人形象,珍珠奶茶、小笼包等食物,连同植物、盆景让整个系列非常成体系。

“陈柏豪:在别处”展览现场,站台中国当代艺术机构,北京,2022.10.29-12.04。图片:由站台中国当代艺术机构提供“我想要提醒观看的人,可以去注意到这些物件,注意到在这个氛围中可能正在发生的一些事情。我也想要让别人知道,每一件事情都是在同一个时空中同时发生的”。颇具超现实主义和戏剧冲突的安排,在《给父母的一封信》《午夜梦》中延续着,他的画面带有上个世纪招贴画的风格,颇为符合《喜宴》《饮食男女》等电影中打造的海外华人形象,珍珠奶茶、小笼包等食物,连同植物、盆景让整个系列非常成体系。 陈柏豪,《给父母的一封信》(A letter to my parents),布面油画,170x140cm,2022。图片:致谢艺术家及站台中国当代艺术机构

陈柏豪,《给父母的一封信》(A letter to my parents),布面油画,170x140cm,2022。图片:致谢艺术家及站台中国当代艺术机构 陈柏豪,《午夜梦》(Midnight dream),布面油画,189x140cm x2,2022。图片:致谢艺术家及站台中国当代艺术机构18岁时就迁居美国的陈柏豪将那些符号化的意象视为一种“甜酸鸡”,也并不避讳其中的“刻板印象”。“当我们在美国时,会一直寻找故乡的感受,去吃中国餐厅、台湾餐厅,就源于我们没有办法回到自己的家,只能借助食物创造属于以前的回忆。就像甜酸鸡是被创造出来的属于西方华人的食物,建立在故土基础上的异国风味。在我的作品中,食物也是一个进入的入口。”

陈柏豪,《午夜梦》(Midnight dream),布面油画,189x140cm x2,2022。图片:致谢艺术家及站台中国当代艺术机构18岁时就迁居美国的陈柏豪将那些符号化的意象视为一种“甜酸鸡”,也并不避讳其中的“刻板印象”。“当我们在美国时,会一直寻找故乡的感受,去吃中国餐厅、台湾餐厅,就源于我们没有办法回到自己的家,只能借助食物创造属于以前的回忆。就像甜酸鸡是被创造出来的属于西方华人的食物,建立在故土基础上的异国风味。在我的作品中,食物也是一个进入的入口。”02

在艺术中建立新的思考模式

让情感高于理性

16岁(1998年)时,陈柏豪就读于高雄市立美术馆旁的一所艺术学校,以从法国留学回来的潘大谦为代表的众多年轻老师,帮助陈柏豪重新建立了不一样的思考模式和对艺术的理解。上个世纪90年代,全球当代艺术发展得格外迅猛,那些来自纽约、西班牙、法国的留学生接触到最为前沿的思想,也将得以帮助学生建立独立思考能力的教育带来。 “陈柏豪:在别处”展览现场,站台中国当代艺术机构,北京,2022.10.29-12.04。图片:由站台中国当代艺术机构提供“他们会说今天我们不要上课,我希望你们全部人能安静地到教室外面,不讲话,从学校倒着走到美术馆。他们其实是希望我们去感受倒着走的感觉。”陈柏豪回忆道,也是在那个时期,他频繁到美术馆中看到成熟艺术家的作品,比如巴尔蒂斯(Balthus)、弗朗西斯·培根(Francis Bacon)、马克·曼德斯(Mark Manders)、尼奥·劳赫(Neo Rauch)、乔治·塞林(Giorgio Celin)、莫娜·布罗莎(Mona Broschar)、纳沃特·米勒(Navot Miller)、多米尼克·冯(Dominique Fung)、凯尔·邓恩(Kyle Dunn)等。一些名字在《对她说》《玫瑰少年》等作品中直观出现,也有一些色彩、风格被陈柏豪很自然地融入到自己的创作中。

“陈柏豪:在别处”展览现场,站台中国当代艺术机构,北京,2022.10.29-12.04。图片:由站台中国当代艺术机构提供“他们会说今天我们不要上课,我希望你们全部人能安静地到教室外面,不讲话,从学校倒着走到美术馆。他们其实是希望我们去感受倒着走的感觉。”陈柏豪回忆道,也是在那个时期,他频繁到美术馆中看到成熟艺术家的作品,比如巴尔蒂斯(Balthus)、弗朗西斯·培根(Francis Bacon)、马克·曼德斯(Mark Manders)、尼奥·劳赫(Neo Rauch)、乔治·塞林(Giorgio Celin)、莫娜·布罗莎(Mona Broschar)、纳沃特·米勒(Navot Miller)、多米尼克·冯(Dominique Fung)、凯尔·邓恩(Kyle Dunn)等。一些名字在《对她说》《玫瑰少年》等作品中直观出现,也有一些色彩、风格被陈柏豪很自然地融入到自己的创作中。 陈柏豪,《对她说》(Talk to her),布面油画,140x140cm,2022。图片:致谢艺术家及站台中国当代艺术机构

陈柏豪,《对她说》(Talk to her),布面油画,140x140cm,2022。图片:致谢艺术家及站台中国当代艺术机构 陈柏豪,《玫瑰少年》(Womxnly),布面油画,140x140cm,2022。图片:致谢艺术家及站台中国当代艺术机构在近年的创作中,陈柏豪的画面相较于早年处理得更为平滑、干净,《在我们的王国》一作中,女性形象独自坐在野餐布上,与周围自然环境中的多维男性仿佛处于不同的时空,除场景来自于白先勇的《孽子》外,整体色调更令人想到卢梭绘画中的自然主义风格,“他的思想中心就是情感高于理性,这也是我所重视的,作品是体现我对文字中爱恨情仇的关系的理解。”艺术家说。

陈柏豪,《玫瑰少年》(Womxnly),布面油画,140x140cm,2022。图片:致谢艺术家及站台中国当代艺术机构在近年的创作中,陈柏豪的画面相较于早年处理得更为平滑、干净,《在我们的王国》一作中,女性形象独自坐在野餐布上,与周围自然环境中的多维男性仿佛处于不同的时空,除场景来自于白先勇的《孽子》外,整体色调更令人想到卢梭绘画中的自然主义风格,“他的思想中心就是情感高于理性,这也是我所重视的,作品是体现我对文字中爱恨情仇的关系的理解。”艺术家说。 陈柏豪,《在我们的王国》(In our kingdom),布面油画,190x140cm x2,2022。图片:致谢艺术家及站台中国当代艺术机构

陈柏豪,《在我们的王国》(In our kingdom),布面油画,190x140cm x2,2022。图片:致谢艺术家及站台中国当代艺术机构03

离不开的家庭与信仰

记录中的自我认同

身在一个信奉摩门教的亚洲家庭环境中长大,陈柏豪的经历显得并不寻常,他自认为是一个酷儿艺术家,在保守的环境中,遮掩自我,怎样去面对自我是漫长的,家庭与自身的关系也就成为其画面中常常出现的主题。 “陈柏豪:在别处”展览现场,站台中国当代艺术机构,北京,2022.10.29-12.04。图片:由站台中国当代艺术机构提供创作于2008年《12点03 无法忍受》与《循环》在展览现场相对而置,光线仿佛由画面下部向上打出,衬托得人物表情枯槁、麻木,《循环》中黑色背景衬托着三个人物,金色光圈在中央,甚至令人想到拜占庭时期的宗教画中常见的“三位一体”形式。“那是我在纽约的第一个个展时呈现的作品”陈柏豪介绍道,白衬衫和领带是摩门教传教士的基本服饰。自小便意识到自我身份的他,怀着秘密和羞耻感,试图认真地上课、学习,在社群中获取普遍意义上的认同,同时内心的挣扎又与之相悖,这种恐慌与割裂均呈现在画面中。

“陈柏豪:在别处”展览现场,站台中国当代艺术机构,北京,2022.10.29-12.04。图片:由站台中国当代艺术机构提供创作于2008年《12点03 无法忍受》与《循环》在展览现场相对而置,光线仿佛由画面下部向上打出,衬托得人物表情枯槁、麻木,《循环》中黑色背景衬托着三个人物,金色光圈在中央,甚至令人想到拜占庭时期的宗教画中常见的“三位一体”形式。“那是我在纽约的第一个个展时呈现的作品”陈柏豪介绍道,白衬衫和领带是摩门教传教士的基本服饰。自小便意识到自我身份的他,怀着秘密和羞耻感,试图认真地上课、学习,在社群中获取普遍意义上的认同,同时内心的挣扎又与之相悖,这种恐慌与割裂均呈现在画面中。 陈柏豪,《12点03 无法忍受》(12-03 Unbearable),布面油画,121x91cm,2008。图片:致谢艺术家及站台中国当代艺术机构

陈柏豪,《12点03 无法忍受》(12-03 Unbearable),布面油画,121x91cm,2008。图片:致谢艺术家及站台中国当代艺术机构 陈柏豪,《循环》(Running in circles),布面油画,182x122cm,2008。图片:致谢艺术家及站台中国当代艺术机构“宗教更似社会与人类共同建立的合约,‘三位一体’的形象在我的再创作中,让我重新思考自己与社会、与人生文化的合约,这件事是存在的,作品就代表了我给自己重新设定一个新的方向。”陈柏豪说中国的南方普遍存在着浓厚的宗教信仰,从福建、台湾再到泰国,他喜欢去看各地的寺庙,发现造像中的趣味,从中感受华裔对自己文化寻根的梦与回忆,他甚至会将佛像的眉眼描绘方式移植到对人物的塑造中。道教中的“兔儿神”作为后世眼中,同志的姻缘神,也引起了陈柏豪的兴趣,《在我们的王国》《不惑之年》等作品中均出现了相应的元素。他并不将自我认同之路视为一种压抑,而更像是“秘密”。在现实中,同志的境遇随着时代变化也迎来了不同的变迁,陈柏豪见证着不同世代人们的遭遇,也将自己的创作视为一种记录:“就像白先勇先生所讲的,我们的国度里面,小小的经验。它其实是一个人性的故事,是个体在一群人在如何寻找生存平衡的记录。”

陈柏豪,《循环》(Running in circles),布面油画,182x122cm,2008。图片:致谢艺术家及站台中国当代艺术机构“宗教更似社会与人类共同建立的合约,‘三位一体’的形象在我的再创作中,让我重新思考自己与社会、与人生文化的合约,这件事是存在的,作品就代表了我给自己重新设定一个新的方向。”陈柏豪说中国的南方普遍存在着浓厚的宗教信仰,从福建、台湾再到泰国,他喜欢去看各地的寺庙,发现造像中的趣味,从中感受华裔对自己文化寻根的梦与回忆,他甚至会将佛像的眉眼描绘方式移植到对人物的塑造中。道教中的“兔儿神”作为后世眼中,同志的姻缘神,也引起了陈柏豪的兴趣,《在我们的王国》《不惑之年》等作品中均出现了相应的元素。他并不将自我认同之路视为一种压抑,而更像是“秘密”。在现实中,同志的境遇随着时代变化也迎来了不同的变迁,陈柏豪见证着不同世代人们的遭遇,也将自己的创作视为一种记录:“就像白先勇先生所讲的,我们的国度里面,小小的经验。它其实是一个人性的故事,是个体在一群人在如何寻找生存平衡的记录。”

陈柏豪,《不惑之年》(Age of No-doubt (40s)),布面油画,100x120cm,2022。图片:致谢艺术家及站台中国当代艺术机构

陈柏豪觉得自己的绘画犹如与画面跳舞,在不断地妥协与控制中趋于熟练和完美。学术主持汪民安则从他的作品中看到了复杂的时间叠加,也在过去、现在和未来的同框间看到悖论:既是对家的眷恋也是对家的偏离;既是对过去的眷恋也是对现在的描摹——而现在的描摹还带有明显的未来迹象,也可以说,这里还有对未来的反应。

“陈柏豪:在别处”展览现场,站台中国当代艺术机构,北京,2022.10.29-12.04。图片:由站台中国当代艺术机构提供

“陈柏豪:在别处”展览现场,站台中国当代艺术机构,北京,2022.10.29-12.04。图片:由站台中国当代艺术机构提供 “陈柏豪:在别处”展览现场,站台中国当代艺术机构,北京,2022.10.29-12.04。图片:由站台中国当代艺术机构提供

“陈柏豪:在别处”展览现场,站台中国当代艺术机构,北京,2022.10.29-12.04。图片:由站台中国当代艺术机构提供 “陈柏豪:在别处”展览现场,站台中国当代艺术机构,北京,2022.10.29-12.04。图片:由站台中国当代艺术机构提供

“陈柏豪:在别处”展览现场,站台中国当代艺术机构,北京,2022.10.29-12.04。图片:由站台中国当代艺术机构提供 陈柏豪,《给父母的一封信》(A letter to my parents),布面油画,170x140cm,2022。图片:致谢艺术家及站台中国当代艺术机构

陈柏豪,《给父母的一封信》(A letter to my parents),布面油画,170x140cm,2022。图片:致谢艺术家及站台中国当代艺术机构 陈柏豪,《午夜梦》(Midnight dream),布面油画,189x140cm x2,2022。图片:致谢艺术家及站台中国当代艺术机构

陈柏豪,《午夜梦》(Midnight dream),布面油画,189x140cm x2,2022。图片:致谢艺术家及站台中国当代艺术机构 “陈柏豪:在别处”展览现场,站台中国当代艺术机构,北京,2022.10.29-12.04。图片:由站台中国当代艺术机构提供

“陈柏豪:在别处”展览现场,站台中国当代艺术机构,北京,2022.10.29-12.04。图片:由站台中国当代艺术机构提供 陈柏豪,《对她说》(Talk to her),布面油画,140x140cm,2022。图片:致谢艺术家及站台中国当代艺术机构

陈柏豪,《对她说》(Talk to her),布面油画,140x140cm,2022。图片:致谢艺术家及站台中国当代艺术机构 陈柏豪,《玫瑰少年》(Womxnly),布面油画,140x140cm,2022。图片:致谢艺术家及站台中国当代艺术机构

陈柏豪,《玫瑰少年》(Womxnly),布面油画,140x140cm,2022。图片:致谢艺术家及站台中国当代艺术机构 陈柏豪,《在我们的王国》(In our kingdom),布面油画,190x140cm x2,2022。图片:致谢艺术家及站台中国当代艺术机构

陈柏豪,《在我们的王国》(In our kingdom),布面油画,190x140cm x2,2022。图片:致谢艺术家及站台中国当代艺术机构 “陈柏豪:在别处”展览现场,站台中国当代艺术机构,北京,2022.10.29-12.04。图片:由站台中国当代艺术机构提供

“陈柏豪:在别处”展览现场,站台中国当代艺术机构,北京,2022.10.29-12.04。图片:由站台中国当代艺术机构提供 陈柏豪,《12点03 无法忍受》(12-03 Unbearable),布面油画,121x91cm,2008。图片:致谢艺术家及站台中国当代艺术机构

陈柏豪,《12点03 无法忍受》(12-03 Unbearable),布面油画,121x91cm,2008。图片:致谢艺术家及站台中国当代艺术机构 陈柏豪,《循环》(Running in circles),布面油画,182x122cm,2008。图片:致谢艺术家及站台中国当代艺术机构

陈柏豪,《循环》(Running in circles),布面油画,182x122cm,2008。图片:致谢艺术家及站台中国当代艺术机构