近日,金江波个人展“元·逍遥”在武汉合美术馆开幕。本次展览的主题寓意为元宇宙中的逍遥游,意指通过具有强烈浪漫主义色彩的人生态度去探知未知的元宇宙世界。

展览共分为“元逍遥·石素”、“元逍遥·山境”、“元逍遥·荷影”三大部分,包括60余件作品以及创作手稿,集中呈现了艺术家近十年艺术探索的发展脉络。通过这批充满想象的作品,观众融入到与艺术家的对话之中,在与作品的互动中产生更多的想象空间,并在沉浸式体验的同时,以个人独特的视角扩展并丰富元宇宙在当下文化语境中的内涵。

以下,“凤凰艺术”特邀青年艺评家姜俊为您带来评论文章。一观时代的巨大变迁下,艺术家们如何在自我、自然、和数字世界之间,于时间穿梭中经受时代断裂和杂交所带来的阵痛和狂喜。

20世纪末、21世纪初数字技术不断推进必定会对于艺术的进一步发展起到新的推动。互联网技术使得世界被分裂为线上和线下,我们的日常生活被其不断地影响并再结构化。物理世界中的人和物都毫无例外地获得了其数据身份和定位,被拖入了到另一个网络世界中。今天我们不知不觉地进入了一个“元宇宙”的时代,它是数字技术创造的第二宇宙、人工自然。在“万物互联”的口号下,它正在超越了自身,逐渐殖民千万年来我们生活的物理世界,并将自己的运作逻辑强加于其上,和资本一起创造一种数字生成的“新宇宙”法则。

令人诧异的是,这一被创制出来的“第二宇宙”却反向主宰着作为第一宇宙的物理世界,获得了“元”的称谓,成为了“元宇宙”。可能在不久的未来它会逐渐演变为敌托邦电影《骇客帝国》中那无所不包的“母题”(Matrix)。今天,我们正好面对着这一新旧世界的转型过渡,即物理世界融入数字宇宙的过程。而这一过程也可以对应到德国学者哈贝马斯所断言的:“系统”对于“生活世界”的殖民。“元宇宙”无疑就是那个如同“母题”的“系统”,而我们的生活也正在不断沦陷。

其中一批敏锐的艺术家开始探索着艺术生产、展示、传播和消费的新路径和新可能,并反思这一史无前例被“元宇宙”殖民的新时代。艺术家金江波的个展《元·逍遥》以自己的方式回应了这一时代,提出了一系列的问题:在一个被“元宇宙”的时代,我们如何保持自我,实现精神的自主性?如果庄子的“逍遥游”是一条可能的出路,那么我们如何在元宇宙中发展出新的宇宙技术,即“元·逍遥”?

逍遥游

本次展览的标题来自于《庄子》的首篇《逍遥游》。而庄子所在的时代同样也是一个转型期——周文疲敝,百家争鸣。一种新治理方式郡县制将代替周以来已经没落的封建制,社会发生极端的动荡,新的秩序尚未形成,各种思想此起彼伏。

人们总是将《庄子》的第一篇《逍遥游》理解为一种对绝对自由的向往,但它其实更接近于任博克两类游戏者中的后者“百搭牌”。按照美国学者任博克(Brook A. Ziporyn)的诠释,庄子将那个时代理解为一场十分荒诞的“元游戏”(meta-game):人人都参与其中,却不知道游戏的目的与规则。因此人们会不断提出各自的“玩法”主张,因而形成了“百家争鸣”盛况。但多种信念也导致了持续的对抗、冲突和矛盾。在其中任博克将玩家们分为两类人:一类是价值建构者,如儒家,他们提出主张,建立规则,并想让人人采纳并遵从;另一类是人则认为游戏规则本身是偶然和随机的,如道家。在无法实现外在自主的乱世下,第二类人努力维持内在的自由,即“逍遥”的状态。他们使用了庄子式的策略,既不反对和对抗任何既有的规则,也不遵从,而是混入一种“百搭牌”,使得整个游戏不至于陷入非此即彼的单一,始终在基底存在一种开放性和偶然性。而这一留白和虚无正是道家所创造的“零度视角”(zero perspective),即一种超越性的精神境界。它扬弃了固定的身份和特定的点数,而是以一种局外人的超脱,顺着局势“假装”翩翩起舞,这也可以被理解为一种乱世中的“存在主义”。他既真实地扮演着自己的角色,却又可以凌驾其上,获得内在的“逍遥”,拒绝被固化为他自己。

“逍遥游”区别于自由,因为自由涵盖了一种对于外部规制的反抗,它呼唤着“解放”,并在17世纪启蒙运动的发展中最后凝结为我们今天所熟知的自由主义理念,因此也可以被归为第一类“建构者”范畴。相反,“逍遥游”不试图建立任何规制,因为这些都是一种“人为”,它追求回到“本真”。它不采用激烈的对抗,而是在精神上境界上从“有所待”转向“无所待”。它在“既不-也不”的双重否定中,获得了一种内在的超越性,即“零度视角”。在此之下“逍遥游者”才可以游戏般地在不同的场景中扮演任意的角色,实现“游”的精髓。它的“游”并不是指形体之游,而是超越了世俗观念及其价值限制的精神之游。庄子的“逍遥游”所针对的是作为“建构者”早期儒家理想中的“诚”。儒家所设立的礼制要求人不仅要从行动上,而且要“在心灵上”真诚地投入到自己的社会角色与关系之中。按照儒家的想法,人只有被固化到“差序格局”中才容易被统御,社会才能有序和太平。在这一规制中君臣、父子、夫妇都必须以正确的方式达成由内而外、由身至心的一致。《论语》要求读者能完成自我反省的修炼:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”对“诚”的强调被学者罗思文(Henry Rosemont Jr.)称为“双层一致性”,它无疑是一项不可完成的任务,所产生的道德舆论使得人们不堪重负。它的教条化反而造成了一种儒家社会的普遍性困境——“伪”,即“人为”。无法完成的道德高标准只能导致全社会心照不宣的扮演游戏。我们所熟知对于这一问题的批判最早也来源于《老子》:“失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼。夫礼者,忠信之泊也,而乱之首也。《庄子》的“逍遥游”正在这个基础上对儒家的“诚”展开另类的解构,它并没有提出一种取而代之的方案,而是以一种德国学者汉斯-格奥尔格 梅勒(Hans-George Moeller)所谓的“真实假装”的方式消解了它,为自己在精神境界上保留一隅净土。“逍遥游者”隐蔽于“建构者”的统一规则之中,以一种超脱万物、“无所待”的方式过着自己的生活。因此在漫长的中国文化中,道家发展成为了一种相对于儒家入世的补偿性路径——出世。它为人们,特别是中国文人,在儒家高要求的入世伦理外提供了另一种参照,就如同树并非一定要遵从既定的单一规则,成为“栋梁”,也可以以无用为用,颐养天年。庄子在《逍遥游》的最后一句写道:“今子有大树,患其无用,何不树之于无何有之乡,广莫之野,彷徨乎无为其侧,逍遥乎寝卧其下。不夭斤斧,物无害者,无所可用,安所困苦哉!”

由于后世中国主流社会的儒家化,所以“逍遥游”才逐渐演化为古代文人集体的理想和文化乌托邦,并主导了中国的审美方向。众所周知中国的艺术更多受到道家的影响,并在出世的框架下逐渐生成了一个中国艺术中永恒的主题“山水”。寻路山水

对于达成“逍遥”来说,“山水”艺术是一种有效的道具,它可以帮助观众更容易回归“本真”,并获得精神上的超越,就如同东晋南北朝时期的画家宗炳(374-443)在《画山水序》中称:“老疾俱至,名山恐难遍睹,唯当澄怀观道,卧以游之。”

在此,宗炳将看山水画与观道统合在一起,而“卧游”成为了非身体性的“精神之游”,即一种“逍遥游”的形式。山水画的“相”导向了头脑中的“想像”,从而获得了某种对现世常俗的暂时性超越,无怪乎宗炳会宣称:画的山水更胜于真山水。在这一自东晋以来的传统中,山水的创作逐渐深度地嵌入到中国古代文人的精神生活中,他们通过创造和欣赏“山水”找到了一种往返于出世和入世、日常和精神、人为和自然间的平衡。他们一方面不愿放弃俗世生活,追求儒家入世的成功,进士及第、入朝为官、封侯拜相;另一方面又希望远离凡尘,寄情于山水,实现“逍遥游”的文化理想。除了山水画和山水诗之外,中国古人还创造了不同形式的“山水”艺术,形成了一个关于“山水”的“全宇宙”,从真实的山水,被文人墨客所命名的文化山水到园林所营造的剧场化山水。唐代诗人刘禹锡在一首诗中这样提及:“门前洛阳道,门里桃花路。尘土与烟霞,其间十馀步”

人造的山水园林创造了一个坐忘观道的总体剧场,完成了物理上与市井的隔离。以此类推,在其中还有屏风上所描绘的山水,墙上挂着的立轴山水,和诗文书法一起放在架上的卷轴山水,摆在案头微型的盆景山水,甚至出门捏在手中扇面上的山水……。在一幅明代唐寅的扇面《松阴高士图》中,只见一位隐士卧于山间松下,右上角有文征明的题词:“城中尘土三千丈, 何事野翁麋鹿踪。隔浦晚山供一笑, 离离自映夕阳松。”

入世与出世的对比被反复提及,人不只是在城市空间中和真实山水中游走,而且还流连于诗文,园林,图像所组成的象征性山水之中,寻找他们精神的“逍遥游”。在中国文化中“山水”艺术已然成为了“逍遥游”约定俗成的中介符号,而在展示和传颂中最后是否实现了“逍遥”,那也只有当事人才知道了。直到今天这一传统依旧持续,不过以新的形态和方式呈现出来。“元宇宙”下的“元逍遥”

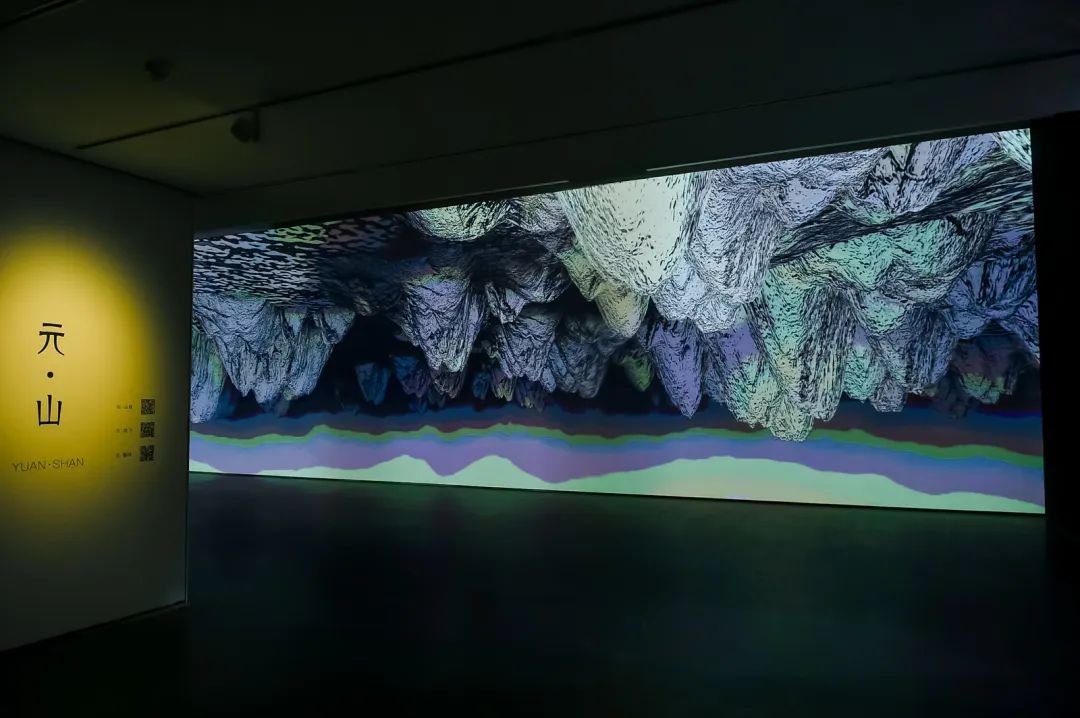

随着电子游戏显卡、开源程序、三维计算机处理引擎、数字视频屏幕等新技术的出现,虚拟现实等涉及感官的技术作为创意工具成为了全新的可能。这些技术通过编码或算法创造了一种虚拟渠道,将那个不可见且深邃的数字世界转化为人类光学感知的视觉场,声学感知的听觉场,并为观众们达到古典意义上的崇高感(sublime)——令人感受到强烈的威胁,从而引发恐惧所导致的快感。在18世纪浪漫主义以降的风景绘画传统中崇高象征着神性的超越,它一直延伸至今天的绘画的抽象性,那么宗炳在《画山水序》中的表达也同样可以被理解为另一种超越性意向,只是它不再是西方的神,而是东方的道——观众从看山水提升到对宇宙大道的参悟。中国的寻路山水更多的是追求一种超脱日常的道之境界,从而获得一种游戏人间的从容。在本次展览《元·逍遥》中,艺术家金江波用数字技术呈现了这一中国传统的主题“山水”,从而更深层地折射出了当代人和数字世界的关系,以及在“元宇宙”的主宰下对于“逍遥游”的重新理解。

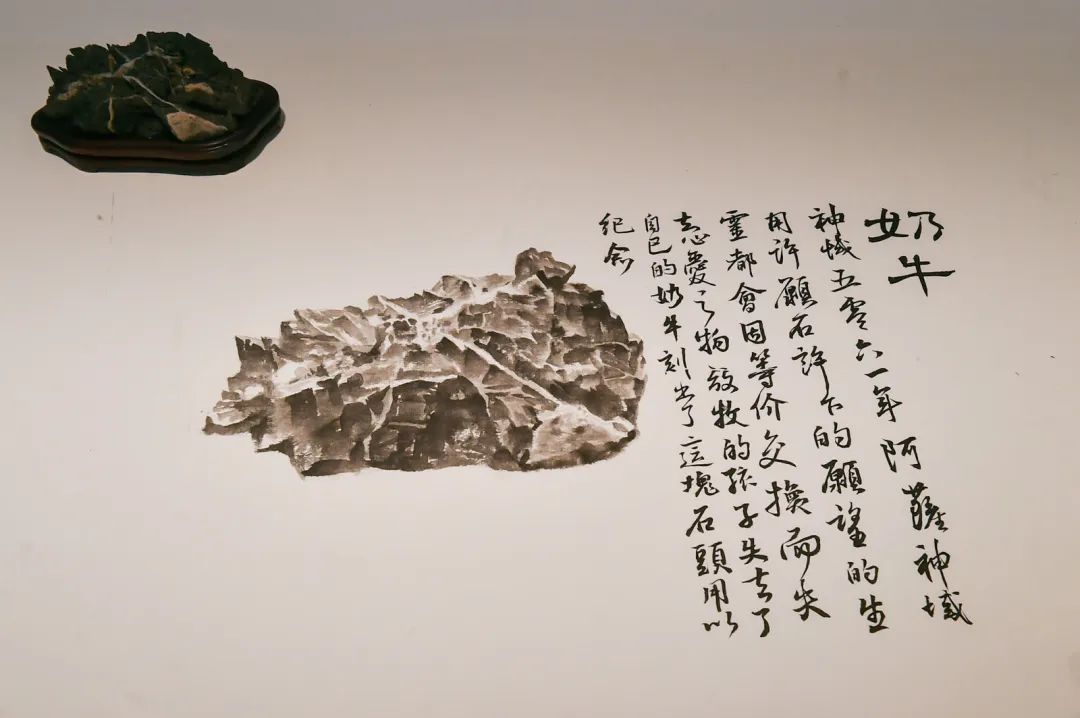

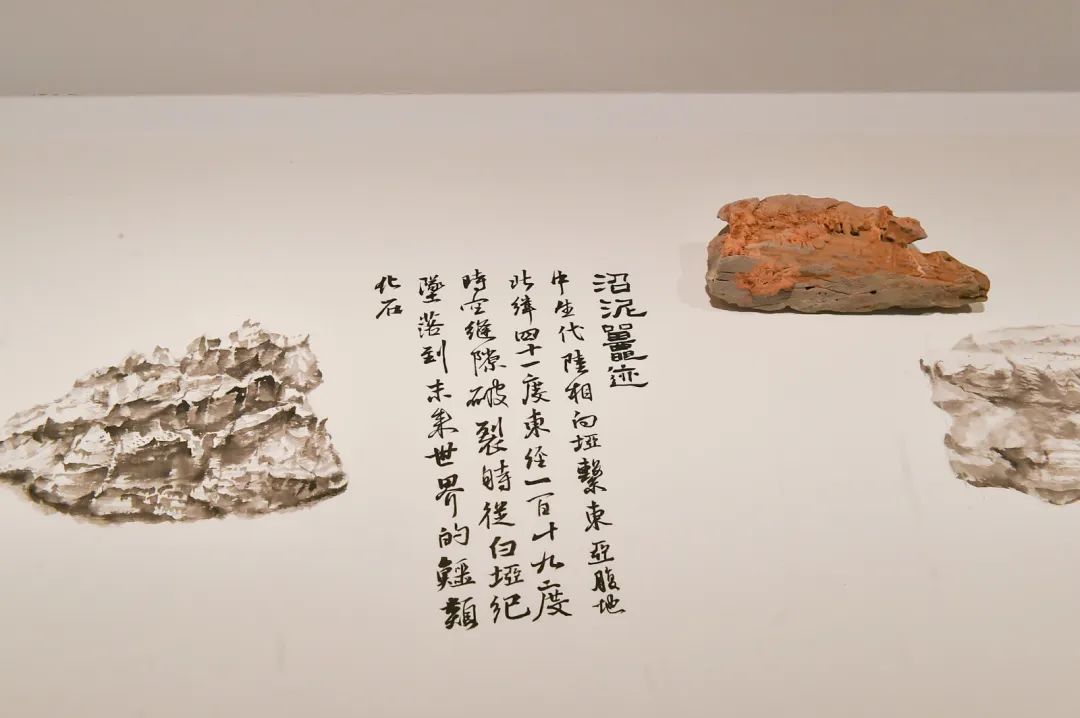

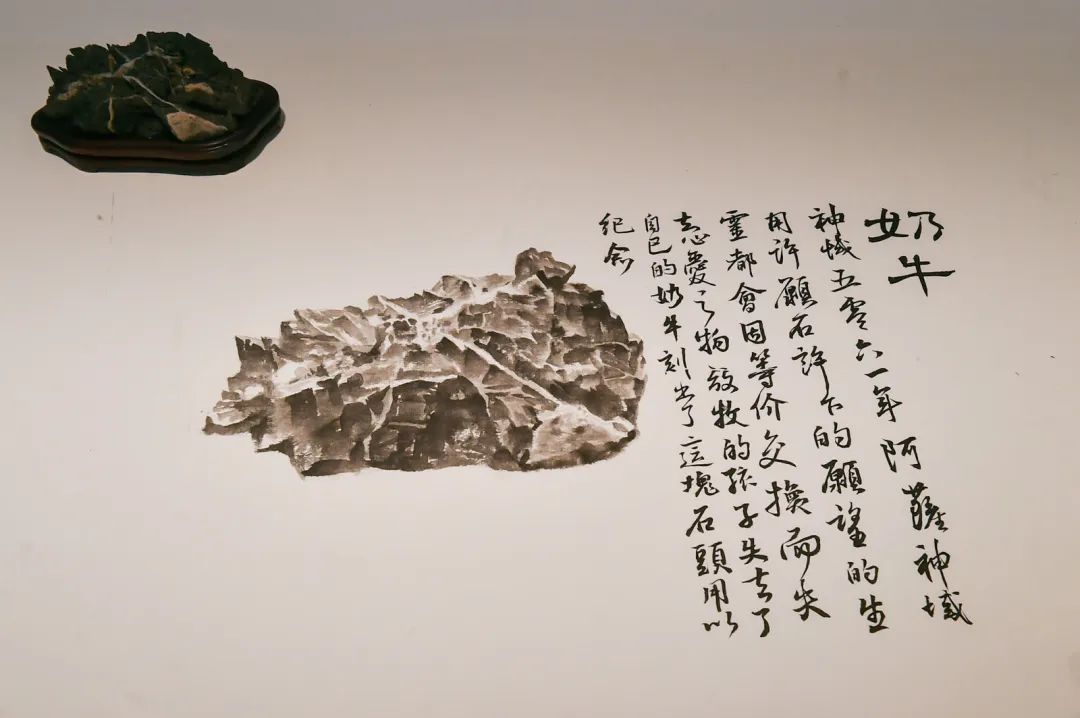

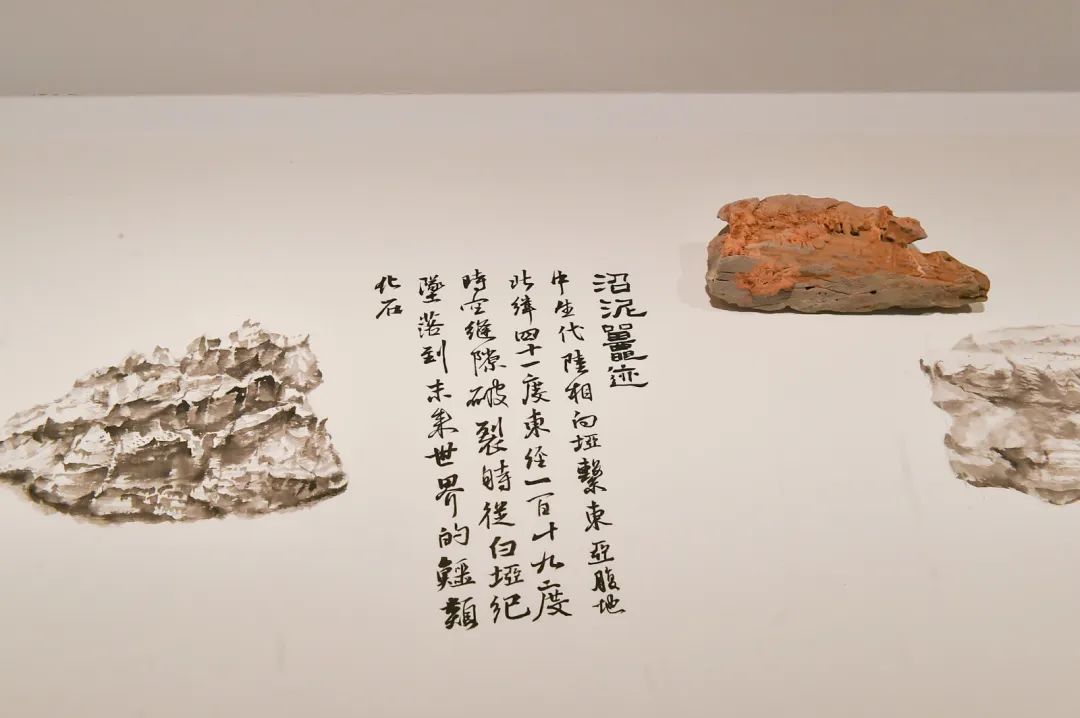

五块巨大的屏幕如同石碑一样耸立于展厅,其中运行的是五座虚拟的山脉。当人们游走于其中,仿佛身临其境。众多怪石以文献的方式展示,这继承了中国传统对于大和小的辩证理解——一个个怪石同时也构成了一个个微型的山水小景。艺术家将其数字扫描,并在为其创制了档案,陈列在他“云中逍遥”的数字地图册中,投射在展厅的大屏幕上。通过移动终端的随时调用,宗炳的“卧游”被数字科技的“云游”所替代,每个观众理论上都可以直接登陆,盘桓于虚拟的山林溪涧之间。实物的小和云上的无限大形成了强烈的对比,艺术家金江波正是利用了这一数字图像化的技术,使得“逍遥游”以“崇高”的形式出现。

在2004年《数字崇高:神话、权力和网络空间》一书中,加拿大学者文森特·莫斯柯(Vincent Mosco)提出了“数字崇高”。如果两百多年前康德将崇高归为自然,那么今天“数字崇高”的提出也显得合情合理,被人类创造的数字第二自然正在殖民我们的第一自然,并被本末倒置地设定为“元宇宙”。莫斯柯所谓的“数字崇高”正是来自于现代化中不断加强的人工环境,即逐渐诞生的技术崇高。19世纪末和20世纪初的工业革命使得相关的崇高概念发生了转变——自然和精神的崇高转向技术崇高。铁路、电力、无线电和飞机等发明彻底改变人类的时间、空间和权力体验。对于世界强大的控制力承诺预示着计算机和网络技术的发展。数字革命和信息革命正以几乎相同的方式重塑着全球。如今整个社会的数字化正在创造一台台巨型超级计算机的互联网络,我们每一个人都被裹挟于其中,在系统中呈现为透明,被动加速到生理极限。我们在不知不觉中被自己生产的工具完全奴役了,即完成了马克思在百年前所言的:技术对人的全面异化。

如果曾经“逍遥游”所面对的是一统天下的儒家意识形态和社会规范,它试图在主流生活的规范下为人们打开一块精神上的飞地、一条出路、一隅净土,那么今天“元宇宙”就是新的统一秩序。金江波正是在这数字“元宇宙”中为我们重新思考“逍遥”创造机会:在一个全面被数字操控、殖民的生活世界中,在母体之中,我们如何保持精神的“逍遥”?如何获得那个“零度视角”,超脱局外,游戏般地在不同的场景中扮演任意的角色,实现“游”的精髓?

从金江波的作品中我们无法找到答案,但他的“发问”和“尝试”无疑向我们展示出这个时代的巨大变迁,艺术家们在自我、自然和数字世界之间,在对过去的怀旧和对未来的想象之间来回穿梭,经受着时代断裂和狂奔所带来的阵痛和狂喜。1972年12月出生于浙江玉环。

2012年7月毕业于清华大学美术学院新媒体艺术研究专业方向,获艺术学博士学位。现任上海大学上海美术学院副院长,教授、博士生导师;上海市政协常委;上海市文联副主席;民进上海市委常委;教育部全国高校美育教学指导委员会委员;文旅部非遗研培计划咨询专家委员会委员;中国信息与交互设计专业委员会副主任、秘书长;中国美术家协会美术教育艺术委员会委员;中国非遗保护协会非遗与旅游融合专委会专家委员;中国工艺美术学会理事;上海市创意设计工作者协会主席;上海市科学与艺术学会副理事长;上海市公共艺术协同创新中心主任;上海美术家协会实验与科技艺术委员会主任等。是国内最早从事新媒体艺术领域创作和研究的艺术家之一。多年来曾参加过威尼斯双年展、威尼斯建筑双年展、上海双年展、广州三年展、非洲达喀尔双年展等近一百二十余回国内外重要展览,并在国内外举办过近十回个展,作品被国内外数十家重要美术馆、博物馆及收藏基金会收藏。姜俊,同济大学建筑与城市规划学院博士后;独立策展人,艺术批评家。他毕业于德国明斯特艺术学院,后获得中国美术学院艺术学博士,专注于公共艺术研究,以及当代艺术和城市治理的跨界融合,生活于上海、杭州和广州。

文章图片来源©️合美术馆

(凤凰艺术 武汉报道 撰文/姜俊 编辑/胡倩仪 责编/索菲)

版权声明:凡本网注明“来源:凤凰艺术”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,如需获得合作授权,请联系:xiaog@phoenixtv.com.cn,1974004697@qq.com。获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:凤凰艺术”。未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。