- 0

- 0

- 0

分享

- 从李青的“窗框”谈起:当结构成为诉说和表达

-

原创 2022-11-15

说 到李青的作品,许多人都会联想到他以古旧的掉漆木框为载体,在窗格里创造出的异域时空——可以是无人机视角的克拉玛依晚霞,也可以是虚构世界中散落在天涯海角的六座灯塔,抑或是在云层的半遮半掩下直冲天际的高楼……作为建筑的一部分,它们在被回收再利用的过程中脱离了原本的现实环境,在艺术家的改造下重获新生。可以说,窗子于他就像是一件充满虚拟感的道具,既能撑起艺术家想象的翅膀,又能因其既有的纵深为平面的绘画增添三维的效果。

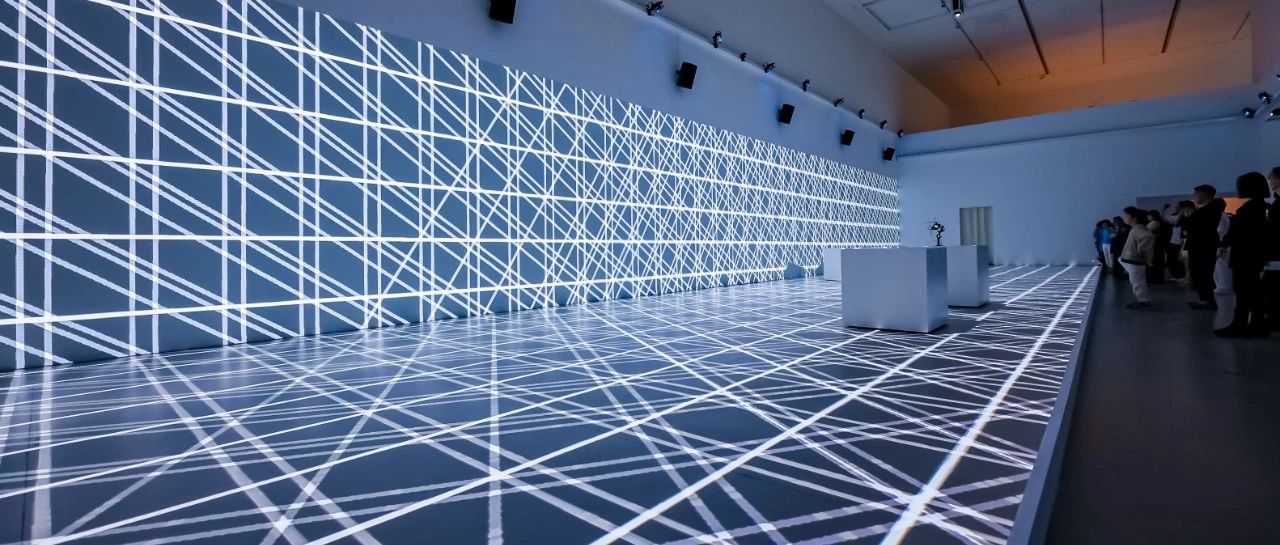

李青「框形」展览现场,阿尔敏·莱希上海空间,2022年11月4日-12月3日。图片:© 李青,致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Alessandro Wang

李青「框形」展览现场,阿尔敏·莱希上海空间,2022年11月4日-12月3日。图片:© 李青,致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Alessandro Wang这延续了李青长久以来对图像之间的关系,以及绘画与再现的探索。无论是早前的“大家来找茬”系列,还是“互毁而同一的像”,都不只是在单一图像或一个平面上的表达,而是对重叠、镜像、层次、延伸的多重实验。前者中,艺术家在并置的两幅画面里留下线索,引导大家来找不同,继而迷失在造型与笔触所构建的迷宫之中。后者里,他通过将颜料未干的张国荣与程蝶衣这样的人物肖像,或是华盛顿纪念碑这样具有象征意味的建筑彼此粘合再展开,得到了互相叠印、融合,创造于毁灭中的像,仿佛是用上帝之手串联起了不同时空的场景、人物和事件。

在把窗子当作纯粹的创作载体的过程中,李青逐渐把它们也纳入了对整体造型和色彩的考量。通过给窗框有选择性地涂色,他解放了禁锢其中的几何形,强调了窗框固有的抽象性,有时甚至视其为创作的引子。但与此同时,这些几何形的窗框又仿佛是枷锁或牢笼,框住窗内的景象,在展露的同时也在遮蔽内容,令人分不清虚实和真假。例如,《六座灯塔》中的窗框就被分别涂成粉色、紫色和绿色的长方体,其中的建筑也大都是由艺术家根据包豪斯现代设计里的造型处理而成的灯塔形象。

李青,《六座灯塔》,2021,古董木窗、油彩、有机玻璃,156.5 x 93 x 9.5 厘米。图片:© 李青,致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Kitmin Lee

李青,《六座灯塔》,2021,古董木窗、油彩、有机玻璃,156.5 x 93 x 9.5 厘米。图片:© 李青,致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Kitmin Lee而《克拉玛依的卡普尔》中,在被晚霞大面积晕染的风景之上、窗框油漆残破之处,是李青用金色马克笔写下的歌词,均来自于克拉玛依当地流传的歌曲,歌颂风景秀丽、赞美油田工人的勤劳或是形容欣欣向荣的场面。画面右下角则是穿着新疆传统服饰的卡普尔,他手里拿着的本该是新疆手鼓,但在画中却成了艺术家标志性的镜面雕塑。这幅作品的灵感来源于克拉玛依的《大油泡》塑像——曾因被指山寨了印度裔英国艺术家安尼施·卡普尔(Anish Kapoor)为芝加哥所作的大型公共雕塑《云门》而深陷抄袭风波。对李青来说,新疆克拉玛依的油田和当代艺术当中典型的美学造型的混搭,正反映了中国当下的魔幻现实。

李青,《克拉玛依的卡普尔》,2022,老木窗、油彩、有机玻璃,159.5 x 184 x 10 厘米。图片:© 李青,致谢艺术家与阿尔敏·莱希

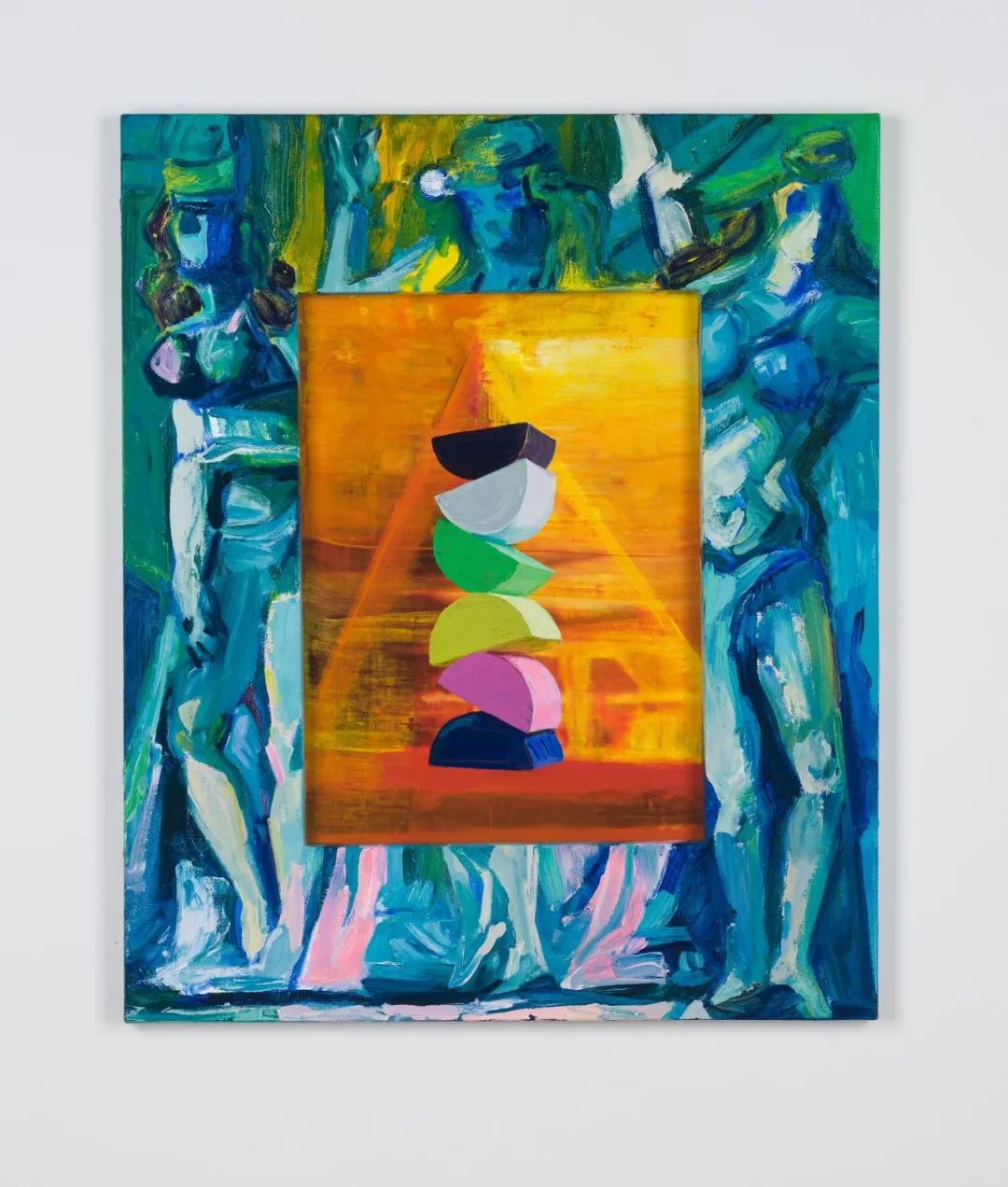

李青,《克拉玛依的卡普尔》,2022,老木窗、油彩、有机玻璃,159.5 x 184 x 10 厘米。图片:© 李青,致谢艺术家与阿尔敏·莱希这种对当代审美的重审和质疑也体现在了“框形画”系列作品里。李青从社交网络和杂志广告中找来具有浮夸,或者说庸俗美感的人物——如跳钢管舞的女郎和海滩上的比基尼少女——作为背景,再把画作的中央挖空,用另一张画来填补空白——同样是运用频繁出现在网上的流行元素,例如广州的小蛮腰、湖州的月亮酒店等造型奇特、几何感较强的网红建筑,以及时下非常受欢迎的艾尼·莫瑞斯(Annie Morris)的雕塑。从中国美术学院附中一路读到油画系硕士学位,并留校任教的李青深谙学院派画风——在构图或构思的时候,总会强调要把最重要的人物或情节分布在画面的中心位置。本着改变传统绘画经验的想法,这个系列也就自然而然地出现了。

李青,《绿色的Q(月亮酒店)》,2022,布面油画,69 x 56 x 2.5 厘米。图片:© 李青,致谢艺术家与阿尔敏·莱希

李青,《绿色的Q(月亮酒店)》,2022,布面油画,69 x 56 x 2.5 厘米。图片:© 李青,致谢艺术家与阿尔敏·莱希可以说,本次由阿尔敏·莱希画廊的上海空间所呈现的李青个展也是对其去年在当代唐人艺术中心个展的延续。艺术家曾在当时的作品《Spa漫游2021》里,运用《2001太空漫游》电影里的场景,以及商业空间内洗浴中心的室内设计和家具来表达对未来的乌托邦想象。而本次展览中对现下时髦的建筑、艺术作品、装扮和身体的表达也体现了美学的时代特征。他在把这些设计挪用到当下的消费主义社会的过程中,对理想美学进行世俗化,虽然看似浮夸而肤浅,却用幽默的调侃来反映了当代现象。

Q:你如何看待窗和建筑的关系?

A:窗子象征着建筑,因为它总是从属于某个建筑的。“透过窗看”这个动作也暗示着从一个建筑,或者说空间里看到其他景观。我大部分的窗子都是在描绘建筑。有新建筑、老建筑,甚至是未来的建筑,传递的是一种不同建筑之间的对望。

我觉得窗框是最能表现建筑本质的东西。它虽然是我们和外界之间的屏障,但又让我们的目光得以和外界接触。建筑是可居、可望的场所,是容纳我们的空间。当驻足窗前往外看的时候,它让我们能够身处其中,但同时感受外部正在发生的一切。

李青「框形」展览现场,阿尔敏·莱希上海空间,2022年11月4日-12月3日。图片:© 李青,致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Alessandro Wang

李青「框形」展览现场,阿尔敏·莱希上海空间,2022年11月4日-12月3日。图片:© 李青,致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Alessandro Wang有机会的话,我就会做一些和建筑空间相关的项目。建筑本身会成为我作品的一部分,我也会介入去改造这个空间。比如说在荣宅的项目,以及在首尔阿拉里奥美术馆的“八间套”,还有在上海9平米美术馆项目里搭建的假公共厕所,都有建筑空间和窗的元素。

Q:本次展出的“框形画“中,你用画面替代了窗框,不变的是对画里画外之关系的探索。人体和建筑的正常比例关系通常是建筑大于人体,但是在框形画里,人体反而成了外框,中间则被其他图像所填补,这让大家开始想象人体完整的形态。

A:对,观众通过想象把人体的动作和动态补全。所以作品中会有想象,或者说虚空的图层,这也是一种形象和想象的重叠。这个系列里考虑得比较多的是居中的建筑或雕塑和边上人物在形体上的关系,必须双向选择才能让它们达到理想的画面状态。

李青「框形」展览现场,阿尔敏·莱希上海空间,2022年11月4日-12月3日。图片:© 李青,致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Alessandro Wang

李青「框形」展览现场,阿尔敏·莱希上海空间,2022年11月4日-12月3日。图片:© 李青,致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Alessandro WangQ:除了对当代审美的关注,如网红建筑、广告画、热门的艺术作品外,在本次展出的《几何之舞》里还看到了毕加索的影子,可以展开说说这方面的考量吗?

A:对,其实我故意用了一些现代主义的笔法和色彩,因为今天日常景观中的几何造型也是从现代主义慢慢发展过来的,有艺术史上的关联性。

李青,《几何之舞》,2022,布面油画,67 x 56 x3 厘米。图片:© 李青,致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Alessandro Wang

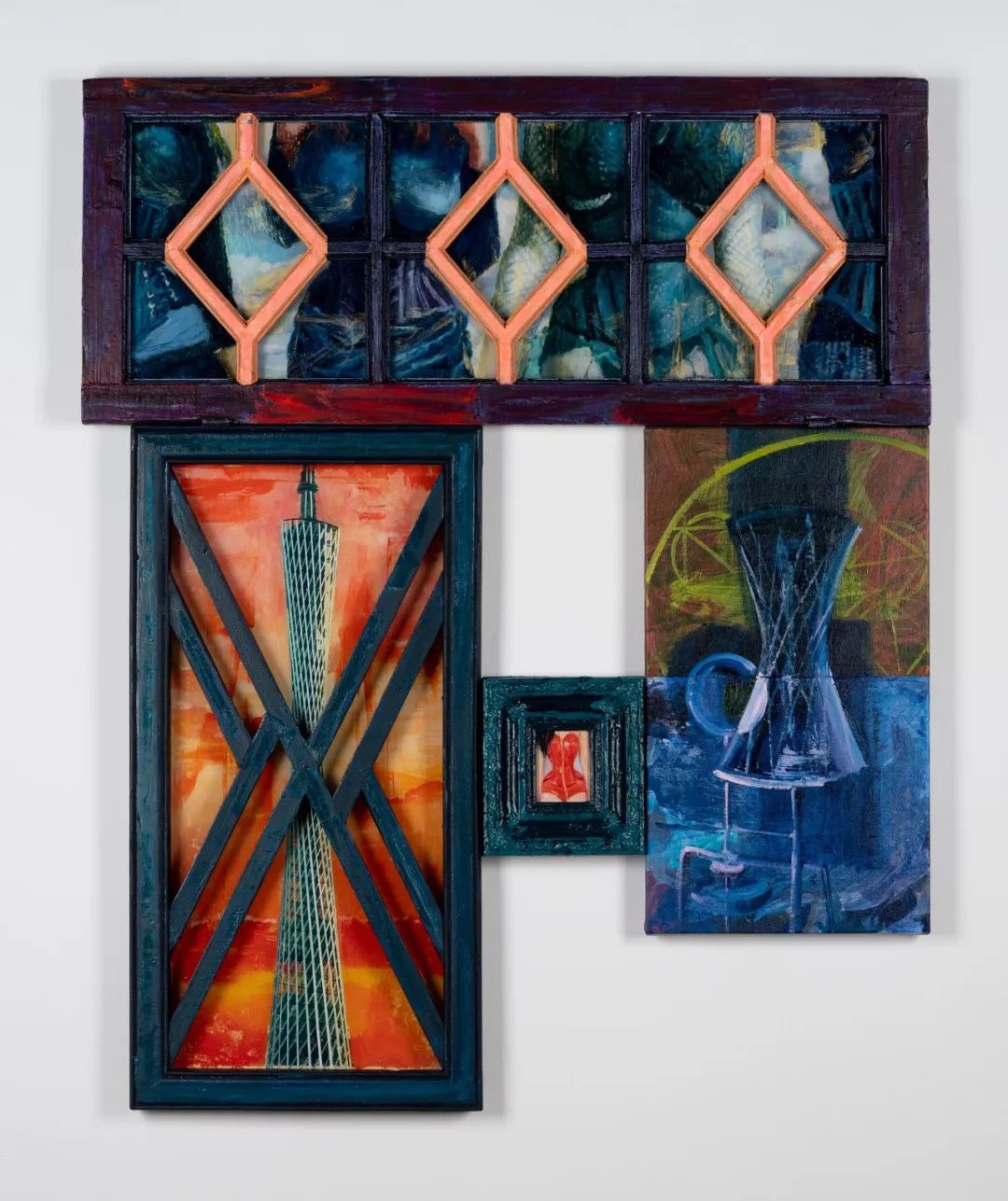

李青,《几何之舞》,2022,布面油画,67 x 56 x3 厘米。图片:© 李青,致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Alessandro WangQ:展览中的组画也是对不同空间和形态的拼贴?

A:对,就像是绘画的拼贴。这套都是蛋形的《彩蛋组曲》里面有对国家大剧院和康斯坦丁·布朗库西(Constantin Brancusi)作品的引用,还有对杂技演员踩在北京的凯宾斯基酒店和青岛的海边公寓上的描绘,也是希望突出抓人眼球、刺激而浮夸的美感,反映当下的社会现象。

李青,《彩蛋组曲》,2019-2022,油彩、丙烯、油漆笔、亚麻布、木板与画框,150.5 x 142 x 6 厘米。图片:© 李青,致谢艺术家与阿尔敏·莱希

李青,《彩蛋组曲》,2019-2022,油彩、丙烯、油漆笔、亚麻布、木板与画框,150.5 x 142 x 6 厘米。图片:© 李青,致谢艺术家与阿尔敏·莱希这组《腰形结构》里的漏斗则来自包豪斯时期的一张照片,和人体的腰的形状、广州的小蛮腰以及窗框的形状做了关联。我最近越来越着迷于有复杂结构的老窗框,它们给我更大的改造空间,我用色彩强调了其中的腰形。

李青,《腰形结构》,2022,古董木窗、油彩、丙烯、亚麻画布、有机玻璃、铝塑板、画框,117 x 96 x 6 厘米。图片:© 李青,致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Alessandro Wang

李青,《腰形结构》,2022,古董木窗、油彩、丙烯、亚麻画布、有机玻璃、铝塑板、画框,117 x 96 x 6 厘米。图片:© 李青,致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Alessandro Wang之后也会做更多组合式的窗。在组织不同的窗的结构时,就像是在做微观建筑,也是一种构建的过程。虽然它不是真正的建筑,但我可以在里面投入对建筑的体会。

Q:你在平时创作的时候也会受一些文学作品的影响吗?

A:主要是现代主义之后,从弗朗茨·卡夫卡(Franz Kafka)开始,比如像豪尔赫·路易斯·博尔赫斯(Jorge Luis Borges)、阿兰·罗伯-格里耶(Alain Robbe-Grillet)、伊塔罗·卡尔维诺(Italo Calvino)、威廉·福克纳(William Faulkner)等。他们把形式跟内容结合得比较紧密,可以说是实验性的文学家。但也不只是语言的实验,里面也有情绪的表达,包括对世界的认知和对现实的看法。可以说叙事的结构和方式本身就是表达的工具。

我觉得艺术家也应该做这样的事情,至少我自己应该做这样的事情——把创作语言本身的实验作为重点,探索如何在叙事结构上突破。因为结构本身就可以成为一种诉说和表达。

李青「框形」展览现场,阿尔敏·莱希上海空间,2022年11月4日-12月3日。图片:© 李青,致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Alessandro Wang

李青「框形」展览现场,阿尔敏·莱希上海空间,2022年11月4日-12月3日。图片:© 李青,致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Alessandro Wang比如,罗伯·格里耶的小说很强调视角的概念。他的表达语言本身非常冷静,甚至达到了一种没有温度的语调,但是他在小说当中构建了一种观看的关系,就像是电影小说,或者说视觉小说。他一直在强调观看,比如透过一个百叶窗模拟故事里的人物看到的东西,并忠实地记录,所以它里面有多维的时空:可能这一段是描写角色A看到的东西,下一段就是角色B眼中的世界,然后让这两人的视界交汇。换句话说,他把作者的主体性让渡给了小说中的人物。

我窗子里的这些景观也并非都是我自己看到的,而是别人眼里的景象。我用二手的材料,从社交网络上去发现别人的世界,再在画面当中把不同的人所接收的信息拼凑成场景。

李青「框形」展览现场,阿尔敏·莱希上海空间,2022年11月4日-12月3日。图片:© 李青,致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Alessandro Wang

李青「框形」展览现场,阿尔敏·莱希上海空间,2022年11月4日-12月3日。图片:© 李青,致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Alessandro WangQ:在博尔赫斯的小说里,同样的角色也可能会有不同的身份,导致不一样的故事线和交错的时空,好比你从别人的照片里汲取的灵感。

A:是的。其实绘画就是一扇窗户,把并非此时此地的场景纳入进来,让我们能从有限的人生里看到无限,包括过去、回忆,甚至是别人的记忆,也可以看到想象的未来,所以它是多维的时空。

文丨走兔

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号artnet资讯 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。