沈元辰

沈元辰,2000年生于上海,毕业于华东师范大学美术学院雕塑系,获优秀毕业论文、优秀毕业作品。擅长粉画、雕塑、装置等媒介。2022 第二届全国大学生美术作品展 中国美术馆 北京2021 “夏颐”首届粉画上海全国作品线上展 上海创作风格多变,创作主题多源自于社会事件或亲身体验。

Q1:在创作中,可以看到您其实尝试过很多的媒介方式进行创作,包括纸本、雕塑、装置,对于您来说,在尝试过这么多的创作方式后,他们给您的不同感受是什么?

A1:我一直认为探讨某一个特定的问题,会有相对而言合适的语言,这种语言又不仅仅是一种用于表达工具,而是自觉的。相比之下,我自己反而更像一种工具,对我而言,今天是雕塑语言的傀儡,明天服务于绘画,都是有可能的。

现今对于“媒介”的讨论很多,但我很难找到共鸣,因为在讨论中我们不仅在讨论媒介本身,很多时候还是饭碗之争,各个艺术家擅长的技术不同。我很惭愧,说起来也没有什么特别精进的技术,或者特别独到的体会,只是面对不同母题的时候选择我认为相对合适的方式来表达,如果它期待空间那么我会选择雕塑,如果它需要叙事那么我更倾向于绘画。沈元辰|巴勒斯坦的大卫王,180×50×50cm,2021沈元辰|纪念的nocturne op9.no.2定格1,180×40cm,2021沈元辰|纪念的nocturne op9.no.2定格2,180×40cm,2021Q2:在一定程度上,部分人认为架上绘画必然走向消亡,并且装置艺术和新媒体艺术等等才是以后的发展潮流 。那您是怎么看的?A2:我认为这个讨论主要是被我们这个时代普遍的认知所误导了,让我们总是从技术的角度来看所有问题。技术虽然不停更新迭代,但艺术有其内在独立的精神,并不是技术能左右的。无可否认新技术带来的是潮流,但是更长远来看,潮流过后又能剩下什么才是更大的难题。尽管仰仗着诸多新技术,我们事实上也并没有迎来艺术创作的黄金年代,悲观想象的话,有可能仅仅四十年以后,仍然称得上是杰作的还不及中世纪多。

“新”的尝试已经有许多,甚至有许多在当时大获成功,但是如果我们去质问抽象表现主义到底给我们今天带来了什么,可能几乎什么也没有,但现在仍然有许多中国艺术家去走这条路,那么或许此时身份又倒转了,“求新”的人和不肯承认一个潮流的消亡的人又成了同一批人。

当然您提出这个问题的现实语境我同样了解,一位爱沙尼亚的设计师朋友看到我画的那些具象写实的绘画,她也问我为什么你们还在画这些。我说,对中国人来说,现实是不可替代的,对他们来说没有彼岸的世界,真理和现实至今都并不割裂。中国的艺术家有时会想像罗中立的《父亲》一样,直接呈现一个时代的本质。而这种本质甚至不能称为本质,因为它就在表象之中。

忽视这些复杂的一切,去说什么是消亡什么是未来,都太过武断。同时,通过我们的作品让一种新形式的艺术做到真正自觉,还需要很大的努力。

Q3:对于您来说,您进行创作的初衷是什么?一直到现在,您现在进行的创作内容的目的性是什么呢?A3:我没有什么明确的目的性,或者说每一个作品有它自己特定的目的和使命。我创作的初衷永远都只是我对于周遭事件的一种反应而已,就像受到惊吓之后的一声大叫,和别人的叫声比起来也没有什么特别的。有时候别人也叫了但是不被听到,我就用创作帮着他们一起叫,让心里的哭声喊声都能被听见。

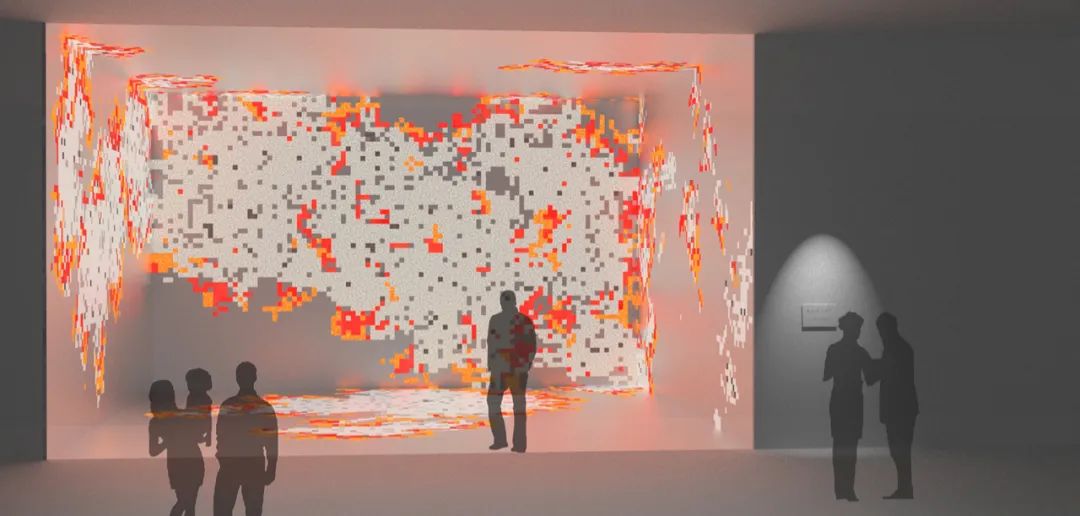

Q4:您的作品《疫思》可以看到在您的作品中视觉的呈现都是以马赛克的形式呈现的,您为何会选择这种方式呢?

A4:方块是在处理中抽象到极致的产物。我当时必须面对在一个现代电子视觉符号中代替所有个体和群体的问题。如果抹去了所有个性,我们被庞大的系统吸纳进去,可能大家就是一个像素。同时另一个原因是我们已经太习惯接受带有方形边框的信息了。我确实有另一个版本使用的是圆点而非马赛克,不过那个版本的初衷是为了模拟实体的灯光装置。

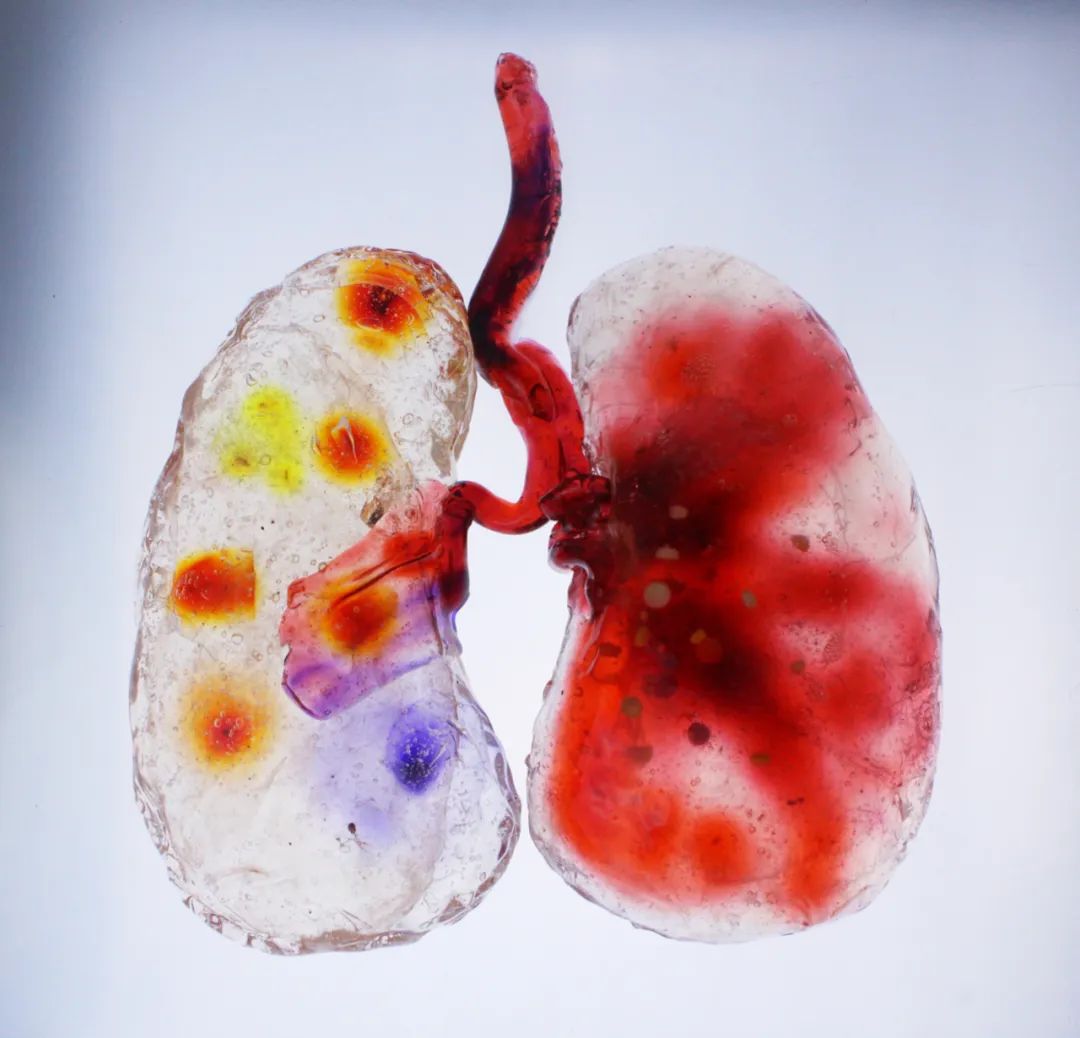

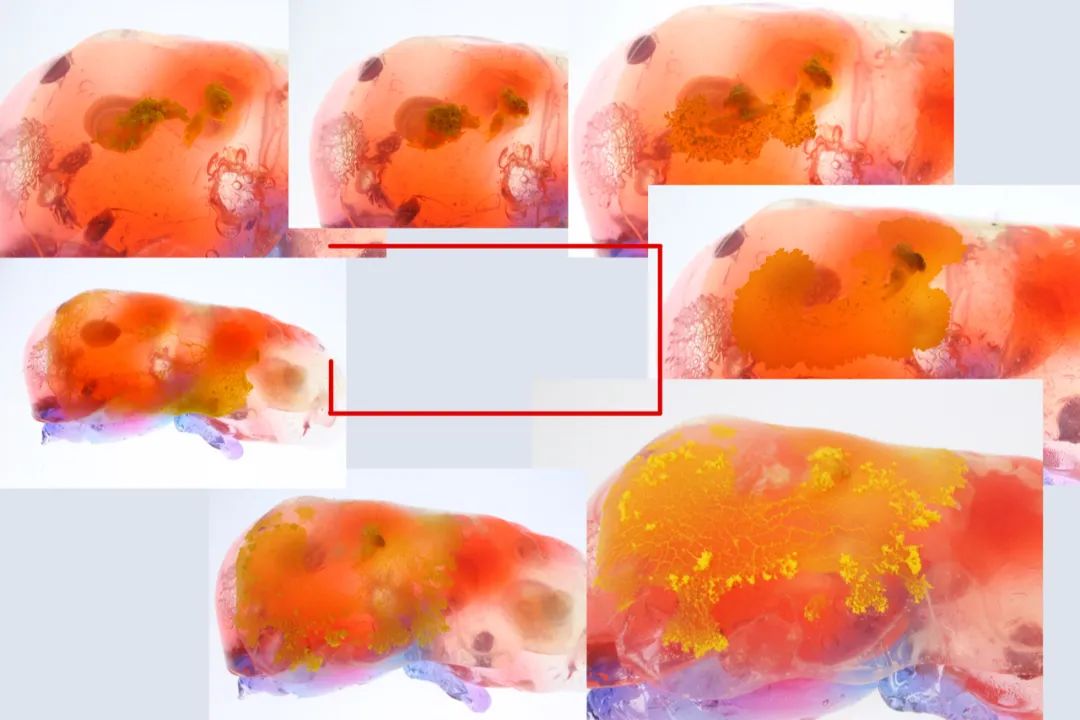

Q5:关于《无身体的器官》(原文件中写为了《无器官身体》),这个作品的创作过程您是否受到德勒兹思想的影响?您可以和我们详细聊聊这件作品吗?A5:确实是受到影响的,但非常惭愧地说,我并没有很懂德勒兹,他的思想之中有一小部分和我更熟悉的结构主义相关、与拉康有关,但在《反俄狄浦斯》中他也常和拉康不契合。可是德勒兹涵盖得太广了,几乎可以解释我们所处的整个时代。所以当然,我的作品需要接近后现代的时候,我几乎是被逼着去看了德勒兹的东西。即便是这样,我仍然做的是无身体的器官,而不是按照德勒兹做成《无器官的身体》。如果强调无器官的身体,有时候会觉得主体并不真的存在,但这个作品正是主体如何看待自己、自己的疾病、或自己的部分。这种潜意识里就将部分先于整体了的思路,果然可能还是受到拉康的影响更多一些,被划分的器官被象征结构阉割。齐泽克写过《无身体的器官》,但他似乎是故意把德勒兹倒过来,反对的同时没有谈德勒兹关于尼采的部分,我同样也看的不大懂。作品其实和德勒兹的“机器”可以强行关联到,所以在作品里出现了药物,以及一种“矫正”器官的大背景。正如我之前在交流会上介绍的:这个作品简单来说是反对一种现代和后现代的身体治理术。真正更受到德勒兹影响的其实是我后来在作品的表面让黏菌生长,那个生长阶段的黏菌是太典型的无器官的身体了,自然真的很神奇,居然有那样的生命张力。而最后我将这一组作品烧掉的决定也和德勒兹更契合一些,而不是拉康了。因为床、器官、铁丝、火焰形成了一个组合,一个系统。我们每一天晚上躺在床上也逃不出这个系统,它一直压制到我们都进铁皮焚化炉为止。而且这个我们时代典型的系统不像上个世纪的某些权力关系,它甚至不需要主体把它内在化,这个系统是冷漠的,它对个体漠不关心,所以呈现在观众眼前的器官仍然怪异,在我的理解里后现代的主体就不是一个完全的人。而我在焚化仪式中对作品赋予的巫术感其实是一点我寄予个人希望的最后一点反抗的能量,就像之前的黏菌一样,用更不可控的更原始的力量和感觉表达这种反对。Q6:本次展览以“回声”为主题,意在探讨“舆论之中人们的角色”、“舆论的两面性”、“公众言论”等相关议题,能谈谈你是如何理解本次展览主题以及你的作品与本次展览主题的连系吗?A6:似乎《疫思》和《十日谈》相对切合本次的主题,因为它们都是在引向一种人们自己的反思。这种反思之下的思考或许是“舆论之中人们的角色”应当由人们自己来寻找。因此我的作品中——尤其是《疫思》也没有强加自己的观念,公众可以将自身的声音附加在它的上面也不会突兀。而舆论更像是一种强权。这种强权之下人们需要空间保存他们的情感和思考,需要游击,我会希望我的作品能提供这样做的契机。

—END—