- 0

- 0

- 0

分享

- “任何速度都不安全”:一个设计伦理案例的启示

-

原创 2022-11-07

内容摘要

本文以拉尔夫·纳德的《任何速度都不安全:美国汽车的设计隐患》为核心文本。通过综合研究该书内容及同时期相关报道评论,围绕第1代雪佛兰科威尔汽车的设计问题,本文分析了纳德、通用汽车公司、美国汽车产业和社会公众之间的安全意识差异与观念冲突,阐释其背后的原因。基于这个经典案例,理解安全的不确定性、其复杂情境,以及新的责任分配产生过程;认识安全对设计实践、设计伦理的影响。

关键词:设计安全、汽车设计、拉尔夫·纳德、设计伦理

引言

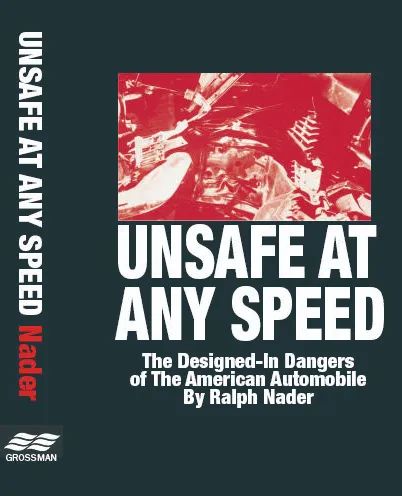

1965年,美国律师拉尔夫·纳德(Ralph Nader)出版了《任何速度都不安全:美国汽车的设计隐患》(Unsafe at Any Speed: The Designed-In Dangers of The American Automobile)一书。[1](图1)书中披露了当时的畅销车型、雪佛兰运动版科威尔(sporty Corvair, Chevrolet,以下简称“科威尔”)存在的安全问题并予以谴责,以通用汽车公司为代表的大型汽车制造商及美国汽车产业,在车型开发过程中漠视对驾驶者和乘客的安全保护。

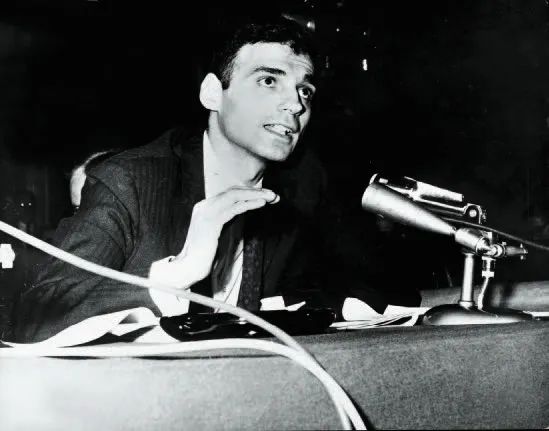

纳德的调查结果一经公布,立即引起社会舆论极大关注。1966年,他在参议院听证会上就相关情况作证(图2),直接推动了同年9月,美国总统林登·B·约翰逊(Lyndon B. Johnson)签署《国家交通与机动车安全法》 (National Traffic and Motor Vehicle Safety Act)和《高速公路安全法》 (Highway Safety Act)。这两项法规具有里程碑式的意义,汽车产业在美国第一次受到联邦法律监管。其中要求,所有在美国销售的新汽车都必须遵循联邦机动车安全标准;向车主通报车辆安全缺陷(车辆召回制度)。当时的《华盛顿邮报》评价:“这项重要法案得以通过,拉尔夫·纳德功不可没……他一个人战胜了美国最强大的产业。”[2]

通用汽车则受到重创[3],其前任高管鲍勃·卢茨(Bob Lutz)回忆道:“这是通用汽车公司史上的最低谷;通用汽车被塑造成了恶魔的形象。这一事件还令新涌现的‘倡导安全’运动变得更有说服力;通用汽车的公信度下降幅度之大,超出了公司的想象。”[4]

图1. 《任何速度都不安全:美国汽车的设计隐患》书影,1965年版

图2. 拉尔夫•纳德在参议院听证会上做证,1966年;所讲内容是他在《任何速度都是不安全》中披露的事实

纳德如大卫战胜歌利亚一般的行动及其深远影响,成为设计伦理和现代设计史的经典案例。本文对它再度回顾,其写作目的不是要用一种辉格史观的方式进行简单的是非评判,而是想讨论与反思:为什么通用汽车公司会允许科威尔汽车上市?只是为追求商业利润么?虽然由纳德和《任何速度都不安全》引发的汽车安全争议,很快让政府做出立法监管回应,但是,汽车交通事故由来已久,与从20世纪二三十年代就开始成熟的美国汽车产业和汽车消费大众化相比,政府的反应是否过慢?从汽车安全设计向外延伸,我们能获得哪些设计伦理启示?

1

从科威尔汽车的设计说起

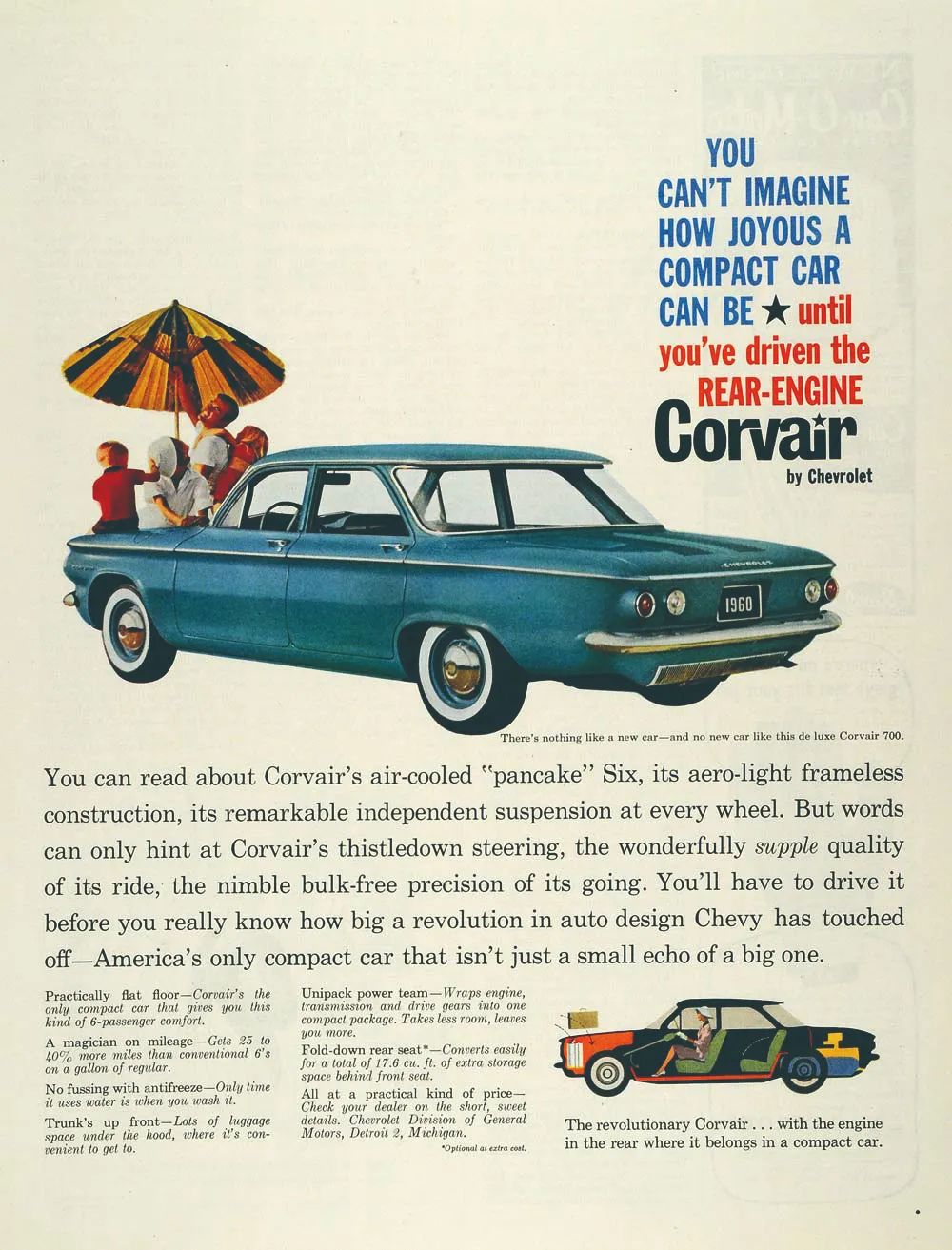

雪佛兰科威尔汽车于1959年秋在美国上市。(图3、图4)这款运动型汽车的设计结构突破是,采用风冷式后置发动机。与当时美国其他车型常见的前置发动机相比,后置发动机的优点是:传动轴的长度缩短、重量减轻,传动效率提高,发动机的动力损耗减少,其性能要求相应降低;车身可以更紧凑、更省材,车身地板高度降低;总生产成本得到进一步控制。按照通用汽车总裁艾尔弗雷德·斯隆(Alfred P. Sloan)自20世纪20年代确立的策略——市场细分,突出旗下不同品牌之间的差异,及其与不同消费阶层的对应关系[5],雪佛兰一直针对非高端非奢侈消费群体。科威尔是当时美国车企“三巨头”(通用、福特和克莱斯勒)之一推出的首款紧凑型汽车,有良好的动能和驾驶感,且售价低廉。它的出厂价是1860美元,比雪佛兰最便宜的车型比斯坎(Biscayne)还低196美元[6],适合经济水平中低端和消费入门级的用户,一经推出便备受赞誉。

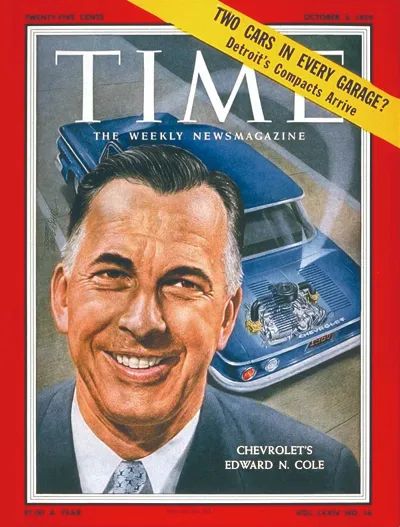

负责科威尔设计研发的时任通用公司副总裁、雪佛兰总经理爱德华·科尔(Edward Nicholas Cole,又叫Ed Cole)还因此登上《时代》(TIME)周刊封面(图5),文章写道:“到目前为止,雪弗兰科威尔的订单已经超过33000份……科威尔、猎鹰(Falcon,福特产)和勇士(Valiant,克莱斯勒产)不仅反映了汽车小型化发展的趋势,它们还标志着底特律汽车制造理念已发生改变,特别是,多年来只注重造型外观变化而不是车型技术变化的观念结束了。从现在开始,车企将非常重视机械性能改进与创新。”[7]

图3.20世纪60年代,科威尔汽车广告,右上角的广告语写着:“你无法想象一辆紧凑型汽车会多么有乐趣,直到你驾驶配备后置发动机的雪佛兰科威尔。”广告右下图是科威尔侧剖面图,可见汽车主要内部构造

图4.雪佛兰科威尔汽车,1960年款

图5.1959年第14期《时代》周刊,封面人物是爱德华·科尔;他身后的科威尔汽车图像,特别突出了车内后置发动机

《时代》周刊积极态度的背后,还有更深层的考虑。20世纪五六十年代,美国汽车市场正经历着从未有过的挑战:与二战前相比,欧洲汽车产业飞速发展,开始与美国竞争。典型车款是德国大众的甲壳虫汽车。(图6)

图6.德国大众汽车公司甲壳虫汽车,费迪南德·保时捷(Ferdinand Porsche)设计,1938年设计完成,二战后实现规模化生产

随着战后重建、经济复苏、马歇尔计划支持和引入福特生产方式,二战期间设计完成的甲壳虫汽车,战后实现了规模化生产,“民众之车”不再背负与纳粹有关的负面联想。美国成为大众汽车最重要、最赚钱的出口市场。虽然实际市场份额相当低[8],但对于美国消费者,甲壳虫汽车占据了一定利基市场,激发出新的汽车文化、拥有独特魅力:它像瓢虫的造型非正统又可爱,外观精巧圆润,比美国车型小,同样为后置发动机,维修成本低;1955年每台售价1495美元,价格很有吸引力;耐用、质量高、驾驶感好,德国的高技术标准令人称道;这款“朴素无华又诱人”的产品,仅从视觉上就给人带来的易驾驭感,尤其让女性消费者偏爱。[9]20世纪50年代末,小型化汽车在美国的受欢迎程度愈发明显[10],甚至出现了过去没有的消费现象——高端用户购买所谓低端的经济型、紧凑型汽车[11]。以宽大车型见长的美国汽车产业,亟待扩充产品品类。

允许通用汽车回应的时间有限,所冒风险却不小。

第一,美国汽车产业的年度车型策略(有计划废止制)看似在操纵消费者,执行起来并不容易。斯隆曾谈到:计划者与他们设计的车型,同检验其车型(产品)的市场之间,距离过于遥远。即便是两年的周期,也给企业评估市场带来巨大压力。“在这个问题上,我们甚至不能确定这种新车型在最早构思时,是否是‘正确的’”[12]。

第二,这种压力的根本原因是,研发制造或调整一款车型,前期需要高投入。汽车批量生产线造价昂贵,一旦建立难以调整。那期《时代》周刊报道:底特律将在小型车和紧凑型汽车上押注7亿美元——通用为科威尔投注约1.5亿美元,福特和克莱斯勒分别为猎鹰和勇士各押注1亿美元。[13]

第三,当通用汽车已经占据整个行业销量近一半比例,市面上每销售两辆车就有一款来自通用时,企业会进入另一重瓶颈,既很难争取新用户,也很难阻止老用户流失。对此,斯隆在1963年出版的自传中预测:“我相信,整个行业销量日益向低价位市场集中,将来可能会达到80%~90%,在这个细分市场上,我们不应该只拥有一种吸引人的车型。”[14]所以,作为与甲壳虫汽车抗衡的车型,科威尔于1957年底研发定型,随即投入资金、组织制造、实现量产,一年后上市。

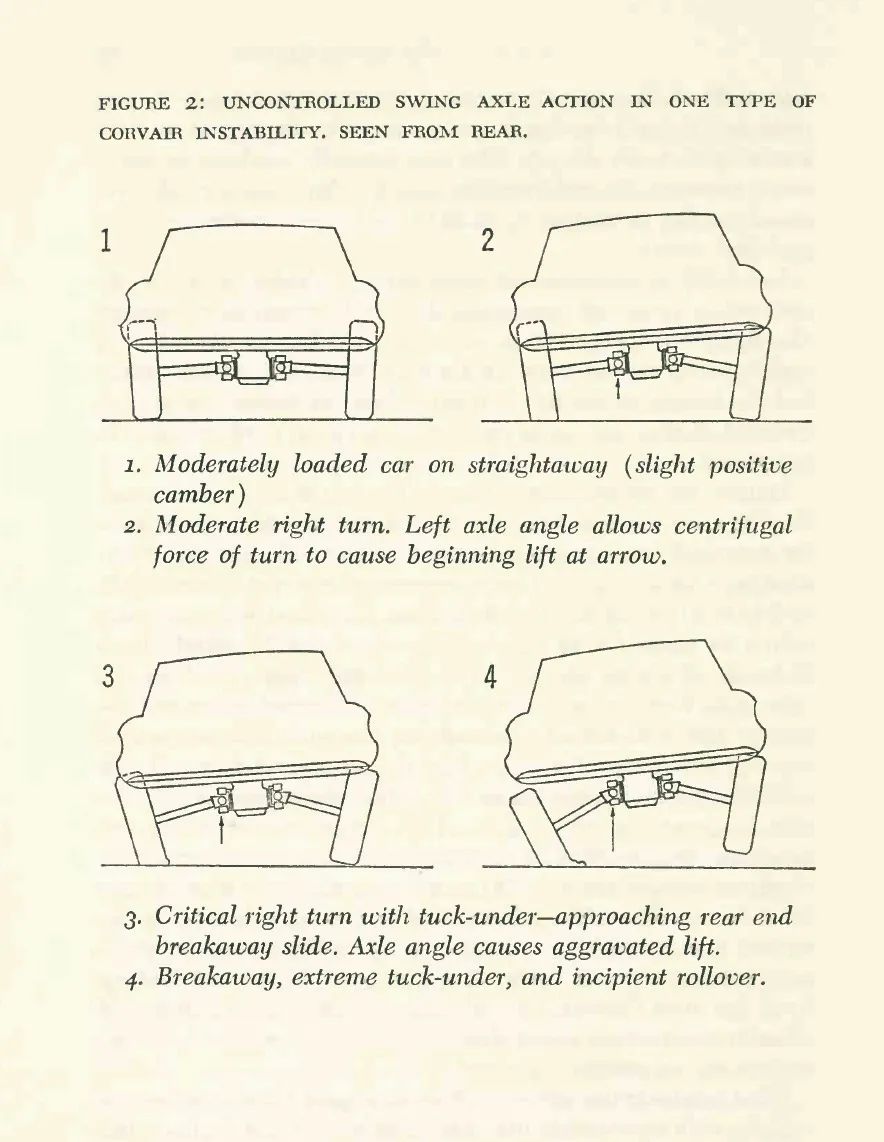

综上,纳德指责科威尔的设计问题也存在于此。后置发动机设计可能产生的隐患是,汽车后轴负荷较大。科威尔的发动机重166千克,比甲壳虫110千克的动力装置沉了近50%。没有在前轴增加防倾杆,独立后悬架设计不当,因此在快速转弯时容易造成严重的车轮外倾,导致侧滑并最终引发翻车。[15—16](图7)至1965年,美国共有85起科威尔汽车(1960年-1963年间生产)伤害赔偿诉讼案——85起是《时代》周刊的数据,纳德书中的统计是上百起[17]——绝大部分都是针对汽车后轴设计和过度转向。纳德仔细调查了这些案件,并指出,现行司法程序也没有为提高安全系统提供应有的支持。同时,纳德用数据揭露汽车制造商在安全研究方面的不作为:1964年,通用汽车公司仅投入100万美元——即其17亿美元利润的0.05%,用于汽车事故研究。以年度车型在业界取胜的通用公司,平均对每辆汽车的外观设计投入大约700美金,但安全设计部分却少得可怜——不过23美分。[18]

图7.《任何速度都不安全》插图,分析科威尔汽车后轴设计问题,英文翻译如下:

图二:科威尔汽车不稳定的一种情况,摆动臂式车桥不受控制的动态(车尾视角)

1.汽车中等加载时,在直道上的行驶情况(后轴呈轻微的正外倾角)

2.中等程度右转弯时,汽车左轴不能阻止转弯的离心力,导致箭头所指位置开始抬升

3.右急转弯时,后轴下压,并产生失去抓地力的侧滑,车轴角度大幅抬升

4.失去抓地力,(后轴)极度下压,引起翻车

2

《任何速度都不安全》的争议

通用汽车只为牟利,以至对消费者的生命安全置若罔闻?纳德的观点有一定根据,却也有片面之处。

1966年1月,《科学》杂志刊登了一次笔谈,邀请多位专业人士就机动车的安全研究展开讨论。其中两篇评论对纳德的抨击尤为激烈。富兰克林研究所研究实验室(Franklin Institute Research Laboratories)的两位研究员以斯拉·克伦德尔(Ezra S. Krendel)和卡尔·西尔弗(Carl A. Silver)指责纳德书的内容是无稽之谈,并表示,“凡是看过美国汽车公司或通用汽车技术中心的安全研究设施的人,都不会同意纳德报告的观点,即‘该行业没有完善的内部安全研究能力’”。不过紧接着,他们又写道:“当然,是否能立即充分利用这些知识和研究结果,是另一回事。”[19]

另一篇评论的作者罗伯特·迪克森(Robert C. Dickson)则写道:“15年前,宾夕法尼亚州警察局(Pennsylvania State Police)和联合岔道与信号公司(Union Switch and Signal Company)一起对宾州收费公路上的车祸原因(我拒绝称之为‘事故’)进行了研究。这项工作,显然是一种更为科学的方法。它的结果表明:高速公路上所有车祸的主要原因不是速度,不是糟糕的汽车设计,也不是车况不佳,而是司机无能。”迪克森还以亲身经验,驳斥了纳德提出的科威尔汽车设计安全隐患:“我开了4年的1961年款科威尔,又开了1965年款科威尔近1年,没有丝毫困难。我的一些科学家朋友也是如此。(不过)我承认,我没有尝试在每小时75英里(约120千米/每小时)的速度下做90度转弯,也没有试图在结冰的道路上急刹车。”[20]

以上,正是纳德与通用汽车,与美国汽车产业(列举的案例里也包括福特和克莱斯勒汽车),甚至与当时法律法规之间的核心矛盾:操作。

纳德不满汽车企业“无所约束”,原因之一,他在其书前言里特别提到:若参照另一种交通工具——飞机,空难会影响乘客对飞机安全的信任与信心,减少坐飞机出行,继而影响航空公司和航空产业。但是,汽车明明让交通事故无处不在,汽车行业却可以不负责任。[21]

乘客不操作飞机,汽车则不然。法律和车企恰恰认为,汽车安全问题及交通事务,很大责任在于驾驶者操作不当。所以从20世纪20年代、美国汽车大众消费市场萌发后,早期的道路安全工作主要是对驾驶员和行人的培训、教育,甚至作为公民教化的手段。[22]德国也是如此,到了20世纪50年代和60年代早期,可能导致道路危险的车辆技术缺陷,在联邦德国也没有引起太多重视。[23]

除了法律端,工程师、设计师则认同:风险发生概率为零的工程几乎不存在。凡是工程就会有容错率,而提高容错率、设计迭代和结构优化等,是企业内部解决的事——在这方面,尚没有形成今天的职业伦理认识。通用汽车的工程师知道第1代科威尔汽车可能会引起侧翻,所以他们在用户手册中注明:保证汽车前胎与后胎之间的压差;在轮胎处于常温冷态时(停车3小时以上,或驾驶少于1英里的情况下),前轮压力为15磅/平方英寸,后轮压力为26磅/平方英寸;轮胎处于热态时,则前轮压力为18磅/平方英寸,后轮压力为30磅/平方英寸。[24]1964年,即《任何速度都不安全》出版的前一年,第2代科威尔问世,通用汽车改进了相应的结构设计,降低了因操作不当导致的侧翻问题[25]——纳德在书中提到了这点,转而批驳专业媒体有碍于强大的汽车制造商,只会评价科威尔操纵感不佳,不会一针见血地说出是设计缺陷[26]。

更让我们重新认识两者核心矛盾“操作”的事实是:1972年,德克萨斯农工大学安全委员会向国家公路交通安全管理局提交了一份报告。该报告发现,1960年至1963年间生产的科威尔在极端情况下失去控制的可能性并不比同时代车型更大。[27]所以,也有一些人觉得:纳德不应该把一件专业领域和技术工程的问题政治化。这种政治化和曝光非但不能代替理性思考,反而会误导、阻碍安全或相关产业的进步。[28]

3

纳德的观点:伤害预防与责任分配

那么,纳德对汽车设计的指控真是一种苛求吗?不是。《任何速度都不安全》中提出了一个重要观点:伤害预防(Prevention of Injuries)。

纳德对汽车交通事故的调查始于20世纪50年代。1958年12月,他在《哈佛法学院学报》(Harvard Law Record)发表文章《美国汽车:为死亡而设计》(American Cars: Designed for Death)。首先,纳德希望读者明晰:培训驾驶员、检验机动车、要求人们(包括行人)更严格地遵守交通规则,这些都是降低交通事故的条件(手段)。但是,我们需要把问题转换:“主要目标是减少死亡和伤害,而造成这些伤亡的主要可避免的因素是什么?”[29]真正的问题不是避免交通事故,而是要找到造成人员伤害的原因,以及避免伤害。

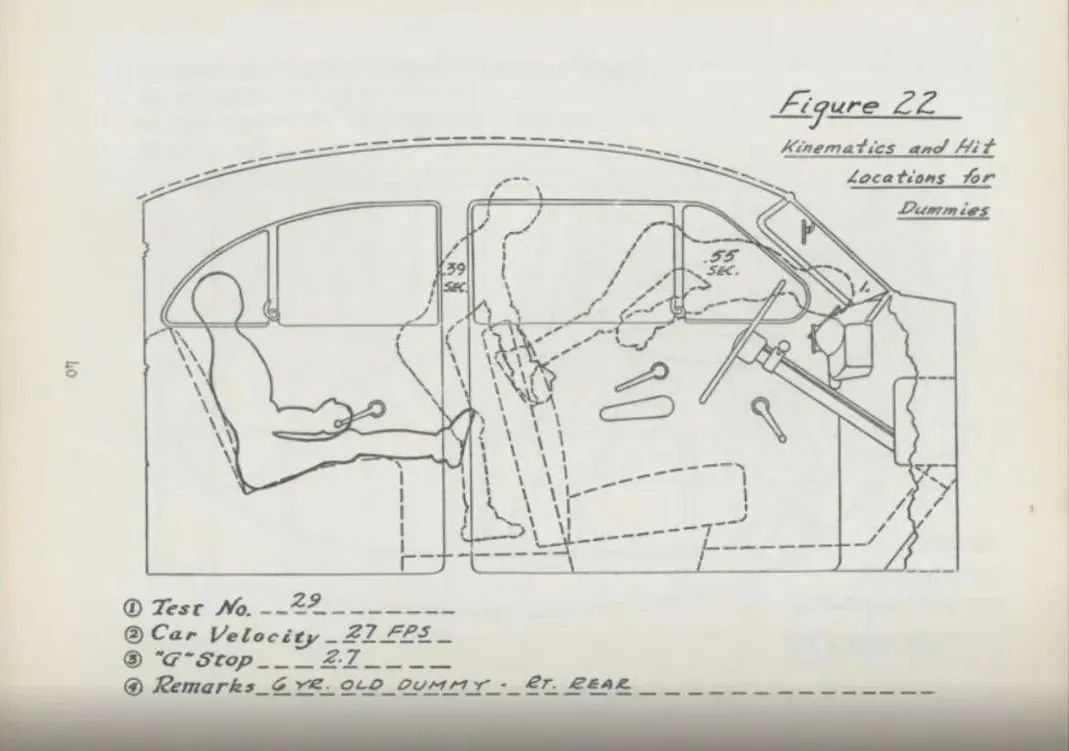

从这篇文章起,纳德反复强调,要区分“事故预防”(Prevention of accident)和“伤害预防”两个概念。他写道:“汽车事故(automobile accidents)和汽车伤害(automobile injures)不是同义词,虽然两者在发生时间上有关联。事故可能是由于判断失误、机械故障和公路状况造成的,但实际上,这些不会导致乘客受伤,乘客受伤主要由于汽车的内部设计有问题。”[30]所以,他在《任何速度都不安全》中用独立一章篇幅,着重论述了“二次碰撞”(second collision)及其致伤因素。[31]发生撞车时,驾驶员和乘客在车内会以撞车前的初速度向前方移动,撞击转向盘、仪表盘、操纵杆或前窗玻璃等的情况。很多时候,它对人的伤害更严重、更致命。这些伤害预防,汽车制造商是应重视和做到的。

按照今天的汽车性能标准,安全性能分为“主动安全”(汽车的制动性和操作稳定性)、“被动安全”(撞车安全、防火安全和防盗安全),以及环境安全(废弃排放和噪声控制等)[32]。其中,操作性和稳定性之间有差异。前者依靠驾驶员操作;后者则是当汽车行驶过程中受到外界干扰时,能够不失控,尽快恢复原行驶状态和方向。现在的汽车设计人员把这两者统称为操作稳定性,须一起考虑。而在20世纪60年代之前,汽车的稳定性被认为源于操作性,操作性是驾驶员控制的。[33]于是,双方的另一个核心矛盾是:汽车企业认为,不安全因素是驾驶员,事故和伤害皆因操作不当引起;纳德要扭转的是,不安全因素不应该完全由驾驶员承担。他坚信,汽车制造商应该秉持一个基本原则,预判每一种类型事故的人为故障(human failure),尽量降低故障风险和故障发生时可能遭受的伤害。该原则隐含的目标是:设计的机器要适应人类的能力、局限和失误/故障。[34]

纳德出身律师,非汽车业内人士。他在书、文章中展示的数据和证据都是公开发表的,例如实验室研究成果、诉讼案件卷宗,还有一些当事人访谈。纳德不是关注汽车安全设计的第一人。回顾汽车史,安全配件的制造、推广自20世纪30年代就开始了。(图8、图9)[35]二战后,相关工作不仅是经验性的,技术实验和概念车研发也越来越科学、全面、系统。与其说,纳德的贡献是改变了美国汽车安全设计,更准确地讲:是引发整个社会反思现有的汽车安全水平,由“事后处理”向“事先预防”观念转变,推动新的责任分配。

图8.防碎挡风玻璃的安全设计,1931年,福特汽车

图9.1951年,利宝互助保险公司(Liberty Mutual)与康奈尔航空实验室(Cornell Aeronautical Laboratory)合作,进行汽车碰撞等一系列研究,调查车祸中使人受伤的原因。他们于1953年发布了《机动车碰撞安全研究报告》(Automobile Crash Safety Research),图为报告中的一页

支撑新责任分配产生的,是如何重新看待和应对事实,并且形成认同。纳德用详尽的资料和令人信服的事实,让“不安全可见”,使汽车的工程风险评估及其安全设计问题进入公共领域。从专家评估(制造商、工程师、专业媒体)转为社会评估、政府立法、公民参与。让责任相关要素,即谁来负责、对何事负责、对谁负责、面临指责或潜在的处罚、规范性准则,以及在哪个相关行为和责任领域范围之内[36]“浮出水面”,超越行业内部和现有规章制度,得到重新划分与要素补充。

所以,回到汽车设计领域,设计师的作用发生了根本性调整——法律规定,“从设计过程一开始,就要为汽车构建安全性”[37]。相关安全问题的社会传播,也不仅限于美国汽车。1969年,在首任国家公路交通安全管理局负责人小威廉·哈登(William Hadon. Jr)的组织下,一辆普利茅斯汽车与大众汽车做驾驶速度30英里/每小时(约48.25千米/每小时)的相撞实验,两车撞后严重损毁的照片激起舆论轰动。[38]过去,自20世纪20年代到60年代,所谓汽车设计师的主要工作是“风格师”(stylist),负责美化汽车的外观内饰,完成年度车型计划。这种只顾美观的做法,已有学者和专业人士指出它的安全隐患:比如有些镀铬装饰会造成眩光,涂着亮漆的仪表盘的影子有时反射到前挡风玻璃上干扰司机视线,等等[39],但相应的设计解决方案寥寥。根据1966年《国家交通与机动车安全法》,防碎挡风玻璃、吸能方向盘、安全带和儿童安全座椅等部件,都有了安全设计要求。[40]新标准带动设计师与工程师进一步协作,也多少改变了前者的从属地位。这种新的安全认识、责任分配也在其他领域应用,降低其他产品、工程造成伤害的可能性。

那么在消费环节,用户新分配的一项责任是什么呢?为安全买单。以新安全法强制汽车必须安装安全带为例。在此之前,不仅是汽车制造商,消费者对安全带的态度是漠视,甚至抵触。很多人凭想象认为,若遇到事故需弃车逃离时,安全带会束缚驾驶员,阻碍逃生。[41]20世纪四五十年代,研究者和汽车制造商已明确,安全带对车内人员有不可替代的重要保护作用。然而,无论是美国第一家、自1949年就开始生产配有安全带车型的纳什汽车公司(Nash Motors)[42],还是提供27美元安全带配置的福特公司,它们的安全带产品都没什么销路。1956年,只有2%的福特用户选择安装安全带[43],亨利·福特二世(Henry Ford II)曾略带嘲讽地断言“安全卖不出去”(Safe doesn't Sell)[44]。10年后,用户对安全带等设备能够起到安全保护/预防作用的事实重新认识,情愿为之消费。“安全”成为汽车销售新的价值增长点与竞争点,成为一些制造商(不限于汽车)的产品战略与品牌形象塑造的新的着力点。

4

被制造的安全,抗解的安全

所以,安全也是一种抗解问题(wicked problem)。所谓应对抗解、“制造”安全,就是抛弃那些不可能操作的关联体系(比如偶然的、有歧义的),将其转化为可操作的、条理化的和系统的形态。[47]而“可操作、条理化和系统的”安全意味着:

第一,需要重新定义和转移不确定性因素。例如:它是驾驶员?还是某些汽车设计?

第二,对于处理/应对不确定因素的责任主体,需要进行责任伦理的重构。这里的责任伦理,沿用了马克斯·韦伯提出的概念。在现代社会(技术时代)中,责任伦理的发展是:从个人对自己的负责,到集体行使保护群体的权利。“责任”成为伦理理论的中心。伦理学的对象不再是单一具体的个人行为,而是以因果的方式影响到遥远未来的社会化集体行为。[48]集体性、长远性与整体性是新责任伦理的主要特征。所以这也是为什么,当20世纪60年代,技术、经济(消费)与大众文化深刻改变西方社会结构之后,除了《任何速度都不安全》,《浪费制造者》(The Waste Makers)[49]《为真实世界设计》《寂静的春天》等具有颠覆性和广泛社会影响力的著作,皆在此时出版。

第三,对“不确定性”的认识需要深入的案例研究。还是回到纳德。纳德的科威尔汽车调查,在今天看来,运用的是工程伦理研究中典型的案例法,也是最有效、最基本的方法。

正如美国工程伦理教材中强调的:

通过案例研究,(1)才能意识到伦理问题的存在——问题在那些情境中。

(2)才能更容易地培养分析伦理问题所必需的能力;通过质疑解决问题的备选方案,提高思考这些备选方案后果的能力。

(3)由案例认识到,现有规章或标准无法为工程实践中产生的问题提供现成答案;所以必须解释已有规章,还须考虑如何修正规章。

(4)伦理分析中存在着某些不可解决的不确定性,而相应的专业人士和责任主体,会有不一致的看法。[50]

以上,是纳德和科威尔案带给设计伦理研究的启示。

余论

纳德对安全的反思载入现代设计史。当下,我们则需对纳德的安全认识再次反思。就像一枚硬币的两面:纳德在后期对安全问题过度执着,反映出他的局限。不确定性是不可避免的,没有100%的安全,“寻找一个没有错误的风险最小化战略,最后会变成一场虚无缥缈的梦”。[51]在本次案例分析中,我们尚未将更多社会和文化的外围环境因素考虑进来。社会和文化视角,是发展安全—设计两者互动研究的又一条路径。

[1]Ralph Nader. Unsafe at Any Speed: The Designed-In Dangers of The American Automobile[M]. New York: Grossman Publishers, 1965.

[2] [美]威廉·曼彻斯特:《光荣与梦想:1932~1972美国叙事史》[M],李龙泉、祝朝伟、四川外国语大学翻译学院翻译组译,北京:中信出版社,2015,第527页。

[3] 通用汽车之所以跌入低谷,除了科威尔汽车的安全隐患,更激起众怒的是企业雇佣私人侦探,对付拉尔夫·纳德所采取的卑劣行为。参见,Stuart M. Speiser. Naderv. GM[J]. Litigation, Fall 1996, Vol.23, No.1, CONFLICTS (Fall 1996), pp.53-56, 60-63. 另见《光荣与梦想:1932~1972美国叙事史》中记述:“1966年2月10日,拉尔夫作为汽车安全专业鉴定人加入了里比科夫委员会。3周后,纳德以安插私人侦探、拨打威胁电话、利用女人勾引他为由控告通用汽车,受到举国关注。一名通用公司工作人员在宣誓后承认,自己接到上级指示‘给这家伙点颜色瞧瞧……让他不敢再捣乱……让他闭嘴’。”同[2],第526—527页。

[4] [美]鲍勃·卢茨:《绩效致死:通用汽车的破产启示》[M],张科译,北京:中信出版社,2013,第12页。

[5] [美]艾尔弗雷德·P.斯隆:《我在通用汽车的岁月》[M],孙伟译,北京:机械工业出版社,2021,第140-141页。

[6]The New Generation[J]. TIME,10/5/1959, Vol.74 Issue 14, pp.90-96.参见:https://search.ebscohost.com/login.aspx? direct=true&db=asn&AN=54198614&lang=zhcn&site=ehost-live访问日期:2022-10-6.

[7] 同[6]。

[8] 1965年,大众汽车在美国的市场份额是3%;1968年时,大众汽车运往美国的产品不少于其总量的40%。参见[德]伯恩哈德·里格尔:《甲壳虫的全球史》[M],乔爱玲、柯明译,北京:中国出版集团、东方出版中心,2019,第190、167页。

[9] 同[8],第167-170页。

[10] [美]戴维·马拉尼斯:《曾经辉煌的底特律故事》[M],启蒙编译所译,杭州:浙江人民出版社,2017,第267页。

[11] 同[6]。

[12] 同[5],第214页。

[13] 同[6]。

[14] 同[5],第159页。

[15] 同[1],pp.23-25.[16]Erik Eckermann. History of the Automobile[M]. translated by Peter L. Albrecht. Society of Automotive Engineers, Inc. Warrendale, Pa. p.172.

[17] Corvair's Second Case[J], TIME, 9/10/1965, Vol.86 Issue 11, p37.参见:https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=54031584&lang=zhcn&site=ehost-live访问日期:2022-10-6.另见同[1],pp.6-7.

[18] 同[1],p.152.

[19] Ezra S. Krendel, Carl A. Silver. Auto-Safety Research[J]. Science, New Series, Vol.151, No.3708 (Jan.21,1966), p.277.

[20] Robert C. Dickson. Auto-Safety Research[J]. Science, New Series, Vol.151, No.3708 (Jan.21,1966), pp.279,281.

[21] 同[1],Preface,vii-viii.

[22] [美]科滕·塞勒:《汽车化时代》[M],边卫花、王冬、朱丹译,石家庄:河北教育出版社,2016,第83、84和174-176页。

[23] 同[8],第153页。

[24] 同[1],pp.17-18.

[25] The Last Corvair[J]. TIME. 5/23/1969, Vol.93 Issue 21, p97-98. 参见:https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=54043411&lang=zh-cn&site=ehostlive访问日期:2022-10-6.

[26] 同[1],pp.10-15.

[27] 德克萨斯农工大学安全委员会(Texas A&M University safety commission)美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration)(July, 1972). "PB211-015: Evaluation of the 1960–1963 Corvair Handling and Stability". National Technical Information Service. 参见:https://en.wikipedia.org/wiki/Chevrolet_Corvair#cite_note-:0-4访问日期:2022-9-28.

[28] 同[20].[29]Ralph Nader. American Cars: Designed for Death[J]. Harvard Law Record, 1958.12. 参见:https://nader.org/1970/12/11/the-american-automobile-designed-for-death/访问日期:2022-9-28.

[30] 同[29].

[31] 参见Unsafe at Any Speed的第3章“The Second Collison”。

[32] 凌永成、崔永刚:《汽车工程概论》[M],北京:清华大学出版社,2018,第100页。

[33] 同[22],第174—176页。[34]Ralph Nader, Joseph A. Page. Automobile Design and the Judicial Process[J]. California Law Review, Vol.55, No.3 (Aug.1967), p.652.

[35] 关于美国汽车安全设计的历史,参见亨利·福特美国创新博物馆官方网站,https://www.thehenryford.org/collections-and-research/digitalcollections/expert-sets/1608/访问日期:2022-10-9.[36] 李正风、丛杭青、王前:《工程伦理》[M],北京:清华大学出版社,2019,第50页。

[37] Center for Study of Responsive Law. Safer Vehicles and Highways: 4.2 million U.S. Lives Spared Since 1966, posted on Feb.5,2021,下载PDF及访问日期:2022-10-9.PDF,p.17.

[38] 同[37],PDF,p.18.

[39] 同[37],PDF,pp.16-17.

[40] 参见美国政府信息网,https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-80/pdf/STATUTE-80-Pg718.pdf下载PDF及访问日期:2022-10-9.

[41] 关于早期美国消费者对安全带的误解,参见Wisconsin Public Radio报道https://www.wpr.org/surprisinglycontroversial-history-seat-belts 访问日期:2022-10-9.

[42] 同[41]。

[43] 参见报道Before face masks, Americans went to war against seat belts,引自https://web.archive.org/web/20201120224357/ https://www.msn.com/en-us/news/us/before-face-masks-americanswent-to-war-against-seat-belts/arBB14CsNG,访问日期:2022-10-9.

[44]Matt Delorenzo. American Cars: Past to Present[M]. Vercelli: White Star, 2004, pp.228-229.

[45] 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编:《现代汉语词典》[M],北京:商务印书馆,2014,第1349页。

[46] [德]阿明·格伦瓦尔德主编:《技术伦理手册》[M],吴宁译,北京:社会科学文献出版社,第39页。

[47] 同[46],第42页。

[48] 李文潮:《技术伦理与形而上学——试论尤纳斯〈责任原理〉》[J],《自然辩证法研究》,2003年第19卷第2期,第41—47页。

[49] The Waste Makers的作者是美国记者万斯·帕卡德(Vans Packard),1960年首版。书中揭示了制造商为牟利,诱导消费者的行为。其中,特别指出了有计划废止制造成的不良后果。该书出版后,引发社会大众反思消费主义。

[50] [美]查尔斯·E.哈里斯:《工程伦理:概念与案例》[M],丛杭青等译,杭州:浙江大学出版社,2018,第19页。

[51] 同[46],第45页。

《装饰》杂志欢迎您的来稿

E-mail:zhuangshi689@263.net

地址:北京市海淀区清华园清华大学美术学院A431 中国装饰杂志社编辑部

电话:010-62798189 010-62798878

邮编:100084

官网:http://www.izhsh.com.cn

建议邮件 书信亦可

在微信中回复“投稿”即可获得投稿须知

投稿1.5月后可致电(010-62798878)查询初审结果

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号装饰杂志 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。