- 0

- 0

- 1

分享

- 策展手记丨“丝绸之路”展览在科技馆新的“打开方式”——谈“做一天马可·波罗:发现丝绸

-

2022-10-18

1.东西对照

丝绸之路精神中的“互学互鉴”,体现在丝路沿线各地人民在创新实践中兼收并蓄、取长补短等方面。历史上,不同地域的人们为解决相似的科技问题,发明了相近的处理手段,并通过丝绸之路交流沟通,促进了彼此的科技进步与社会发展。为形象展现丝绸之路在促进古代各地区科技交流、文化传播、文明交融等方面的重要作用,策展团队在展示典型的丝路科技成果和物质文化方面,都采用了东西对照的展示手法,以期通过直观对比,使观众领悟到丝绸之路作为“开放之路、创新之路、文明之路”的功能。

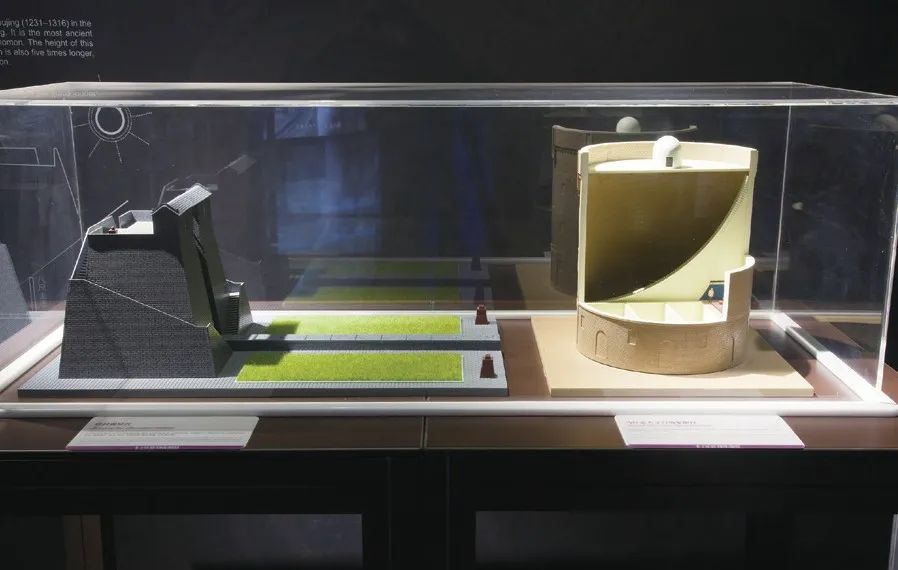

例如“漫游古代中国”展区的“中外水利机械”由两组沙盘微缩场景组成,沙盘中分别陈列了中国和欧洲的多组水利机械微缩模型,利用机电设备带动模型自动运转,以便观众对比中外水利机械在外形、构造与工作原理上的异同。中外水力机械模型在功能上一一对应(如提水工具、水流驱动机械、水力加工工坊等),展示了为了实现相似的功能,东西方设计的差异化和异曲同工之处。虽然有些水利机械的原发明地和传播路径已不可考,但观众可以通过观察这个展项,思考丝绸之路上不同地区在具体科技领域中的交流与借鉴(图2)。

2.古今呼应

四、形式设计:情境化设计打造具有丝路风情的展览空间

作为古代科技题材的科普展览,“ 做一天马可·波罗:发现丝绸之路的智慧”展在展示内容、展示方式、形式设计上都做出了一些新的尝试。由于展览涵盖的学科领域众多,策展团队先后邀请45位各领域专家学者参与展览策划与设计。一些专家还亲自起草、修改了展品设计书。专家的深度参与保证了展览的专业性与科学性,科技馆策展团队的主要精力就可以放在学术成果普及化、展品化方面。通过策展团队与专家团队的共同努力,展览搭建了从专家到公众、从学术到普及的桥梁。

科技馆的古代科技题材展览不是以文物展示为目的,重点突出的应该是古代科技成果的科学原理及其时代意义,挖掘古代科技创新活动中的当代价值,实现科学精神的“价值引领”。为便于现代观众理解,对于那些古人在实践摸索中产生的发明和发现,还要用现代科学的基础知识给予其合理的解释。所以在科技馆办古代科技展览,应该更多地突出科技馆自身的展示特点,大胆打破陈列式的展览模式,以一种更为直观和生动的现代展示手段来深入挖掘展品的科技内涵与科技史内涵。

同时,展览采取润物细无声的方式对公众进行“心灵按摩”,而非直白说教。丝绸之路的精神要义在于交流互鉴,因此要突破有些古代科技展览片面强调本国科技成就的局限,做到既强调中国对人类文明的贡献,也客观呈现异域文明对中国和世界的影响。呼吁全球化,构建人类命运共同体,并不是否定地域和民族的文化差异。在全球化时代,不同族群的民族特征和文化差异仍然存在,文化的多样性使得这个世界更加丰富多彩,它是人类精神生活不可或缺的要素。形形色色的本土化构成了多样化的局面。作为保护与展示人类知识与成就的场所,科技馆理应承担起展示与传播本土化知识,架设本土化与全球化沟通桥梁的重任。

为阅读方便,注释从略,请以正式出版物为准。

本文作者及其工作单位:

赵洋/中国科学技术馆

本文刊载于《策展研究》2022年第1期

/ 官 方 网 站 /www.518bwg.com

排 版|博小二

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号博展联盟 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。