- 0

- 0

- 0

分享

- 凤凰艺术 | 数字何以公共?——“梦游天地”城市公共艺术季里的异域力量与场所精神

-

原创 2022-10-17

数字何以公共?

——“梦游天地”城市公共艺术季里的异域力量与场所精神

文 / 黄浩立

从2021年上海举办的“细胞计划”城市公共艺术季到今年由上海苏州河与UCCA Edge共同打造的“梦游天地”,城市公共艺术季在上海正如约而至。时隔一年,面对特殊情形和特定性社会背景,能够将城市公共艺术季持续推出,这次公共艺术展似乎是在某一确定的权力关系状态下,仍然保持了倾向于某种艺术信念和异域的颠覆性力量,从而让城市生命在这境况下回到活力的源头、精神和本质层面。

这次公共艺术季为何我选择用“数字”和“公共”两个关键词作为讨论的焦点,其原因有两点,一是本次展览邀请的7位艺术家大多数作品使用了算法交互程序、数字虚拟内容、AR互动程序和数字装置作为主要的创作媒材和内容;二是作为展览主题的选择性,从《爱丽丝梦游仙境》到苏州河的历史——今天的时空交叉感中,其营造的不仅是打破时空边界的一种方式,更是在东方美学的意境中找寻一种通过数字以达到“贯通古今”的对话可能。在这两个原因上,数字何以公共?不仅是作为本次展览的一个设问,更是对于当下作为公共艺术研究以及城市文化、城市景观、视觉图像、在地田野和公共空间、公共领域和公共情感之间的诸多展开关系被进一步讨论和探索。

数字化的到来不是偶发而是应运而生,随着工业化的推进,不仅推动了人类文明的进步, 也可以让人类文明实现新兴之势。数字时代所激发出来的不仅是技术层面的推陈出新,更是在以计算机技术为主的艺术创作中实现了媒介的视觉文化探索的多重可能性。在数字科技、媒介信息、虚拟全息、智能科技以及生物基因的不同层面,人和物质之间的关系进行了不同层面的转化。

随之而来的改变让公共艺术的本体发生质变,让更多的媒介技术、运用手段、创新模式以及时空关系裂变都产生了新的艺术特征和可研究的价值。特别是在艺术创作、传播和接受的关系中,受众的地位发生了巨大的改变,从原有的被动接受转化为主动、创造、想象和参与创作中去。公共艺术家也由原有的作品创作转变为介入、参与式和融入体验的方式而产生转变。

从本雅明时代开始,现代技术和工业文明产生的结果使得艺术本身发生了巨大转变,这其中一方面从其《机械复制时代的艺术作品》(1935-1939)中我们可以看到电影的出现及其对传统现代艺术的革命性转变。特别是“灵韵”(Aura)的消失意味着大众性艺术、现代性美学在历史阶段的改变;另一方面则是对于审美意识形态的改变,对艺术的认知不再是殿堂之上或美术馆内部的古典艺术和经典艺术复现,而是转变到一个有着烟火味道和大众日常生活的范畴中的艺术作品。即安迪沃霍尔等一批艺术家所带来的价值讨论和在这个意义上如何实现一种更具互动、体验、参与和共享的艺术时代。

数字化发展对艺术领域而言是一个历史进程的变调,从工业革命开始,艺术从机械、电力到电子技术再到今天的数字智能化时代,每一步更迭都包含了人类科技在社会推动过程中的一大飞跃。从今天研究艺术史的角度或是艺术门类抑或是艺术理论,“数字”本身的概念和涵义将持续在研究过程中不多扩展和研讨,对于艺术本身而言,数字技术也将从除传统艺术形式和内容之外跳脱传统的理论框架去重新阐释和解读。对于今天的公共艺术也同样意味着,不再是对传统雕塑作品、城市景观的再描述、再批评,而是要建立在数字基础上的变动和“异域”,这种异域不是地理学意义上的其他地域,而是从布迪厄“场域”理论中生发出来的一个概念。

即布迪厄在论述到文化产品——宗教、文学或艺术的时候,他提及到“生产场域”。而这个场域如何保持自身的真正本质和精神本源而不被侵蚀,同时保持一种一段的颠覆性力量来回归游戏源头,以此来反对游戏多遭受的平庸化和退化。此处的“游戏”亦可理解为一种与场域存在相关联系的事物或在这个场域内所有参与人基本利益所获得的娱乐效果和生产作品的价值。因此,在此过程中“异域”即是对传统场域的一种逃逸和逾越,不再是以被规范、被束缚和被限制的方式来进行艺术生产。

从这个问题入手,我们完全可以看到雅里、阿波利奈尔和毕加索他们不懂得玩这个“游戏”以至于想象着未来主义和立体主义的伯纳特和布格罗作画的模式和套路,而后面的杜尚或萨蒂就完全实现了“异域”方式掌握了游戏的逻辑,他们可以藐视游戏并在这一过程中利用游戏的画家,他们并不是有意打破游戏,而是善于将这一种逻辑转化为自己所用,这样才不悖于传统的框架和创作方式所限制。[1]从这一问题上我们看到了生产场域的重要性,以及对后来的评论家、艺术史家和批评家对作品的解释和存在价值才不至于生搬硬套,差强人意的过度解读。当然这是从场域理论的视点将“异域”概念引出,作为今天数字时代的公共艺术要讨论的还不只是场域的面向,其背后还蕴藏着公共空间、公共性以及数字与公共内在关系的梳理和分析。

从数字何以公共的问题出发,其中围绕的主体对象则是对于公共艺术本身如何从一种传统的静态雕塑转变为数字动态,并且这其中包含着默然静态转向智能动态的语法特征。这其中也看到了传统公共艺术保持着的“物”本体朝着“数字”本体产生变化。在数字技术介入并与公共艺术融合相生的时候,这里面裹杂的公共性问题就不只是普遍意义上的阐释体系了。

数字技术如何从公共艺术与政治关系论证中得到新的诠释。

我们可以看到汉娜·阿伦特和哈贝马斯的对应观点,阿伦特在看待公共艺术和政治关系,她认为:

“

1,公共艺术必须有一个“共同体”,如果没有“共同体”作为基石,公共艺术就只是纯个人化的创作,也无须将它们称作为“公共”艺术。

2,关于公共艺术的共同体政治,在这里面必须假设大多数的社会相关成员对它都会有兴趣,至少人们希望通过公共艺术去了解别人的意图和主张。

3,公共艺术的政治表现在它必须以艺术的方式进行互动,进行平等自由的交流和讨论。

4,公共艺术的政治还表现在,在作品的如何选取上应该体现民主的原则,必须看谁提出了“较佳论证”,也就是让公众更满意的作品。[2]

阿伦特的理论资源来自古希腊的政治经验,阿伦特认为公共乃是与私人相互对立的一组概念,公共领域并不是一个实体,而是一个由人们言行互动所构成的场域,它的基本的原则是自由。[3]从这一论点出发,公共艺术的场域构成的核心是自由,而自由的表现则是通过作品的选取和民意的自由交流和论证中得出的结果。对于数字时代的公共艺术而言这一点则无可厚非地呈现在了讨论的必要性之中了。

承接着阿伦特理论的发展,哈贝马斯在“理想言说情景”的各种条件里充分强调了对话的可行性和必要性,并且通过对话沟通实现“最好论证”,通过沟通达到理想效果并以此来证明公共领域实现的可能性。这一点虽然看到哈贝马斯也承认“不太可能条件”但对于公共艺术的呈现和实施过程中,我们必须看到这里面所强调如何包含公众的声音,如何听取公众的意 见,如何满足公众的要求。在此情状下,数字时代何以公共的问题首先是从政治关系的论证中可以得到结果,这也可以推动公众在参与公共艺术项目或者城市公共艺术季的举办过程中的参与方式、意愿能动和公共事务处理的对应方式上,最终实现其效果。

关于苏州河的印象,我想到还是娄烨镜头下的贯穿上海的一条肮脏的河流,还有那一段爱恨恩怨交缠于此的电影。但作为地方历史文脉和场所精神而言,苏州河对于上海来说既是上海民族的工业摇篮地,也是上海当年文化艺术名流的所居地。在这里清末著名画家吴昌硕先生、京剧大师梅兰芳先生都在苏州河住过。从历史的烟尘中望向今天,苏州河的古雕楼阁、戏台水榭在现代技术下获得了重生,当然,这种重生并不是我所期待的,因为现代城市的古建恢复和老街打造进本身都是在“进化论”的现代化进程下诞生的,对于真正的文明保留和文物期待最终也就只有交付予“场所精神”来彰显了。

从苏州和的记忆到商业圈层的打造,从古代建筑的恢复到时尚潮流的结合,这样的方式在城市现代进程和发展早已屡见不鲜,而对于公共艺术而言这一点并不是我想讨论的重点,反而是场所精神的找寻成为了当下现代商圈和艺术加持的内省方式。

这次城市公共艺术季的呈现具备着两面性,当然毫不避讳地说能在疫情节点下,面对政策防疫和经济困境来打造一个属于城市的公共艺术季所有的赞助方和合作机构都是值得赞誉的。因为城市活力的激活必须通过软性的艺术或其他方式来实现,如果没有资本的支持可以说一项公共艺术项目从筹划到实施再到最后的呈现和反馈都是无效的。

首先,从艺术家的作品作为文本的方式来介入苏州河万象天地的空间,这种方式旨在通过公共艺术的作品来赋能商圈,带动公众人流最终刺激商业消费。这一种模式从消费社会以来的动向和研究就已经成为传统惯例了。而为什么在今天仍要讨论这次公共艺术季,原因不在于这种传统逻辑和艺术加码,而在于“数字何以公共”的尝试和实验。

对于数字公共艺术作品的最大特征就是其“非物质性”,而这样一种非物质性如何通过载体得以实施?如何通过数字化方式将这样一种抽象符码进行具象化生成?如何在一个实际的商业空间和历史街区组合的地段实现显和隐、历史和当下的对话且毫无违和感的呈现?这些问题在经过艺术家的创作中得以表现。

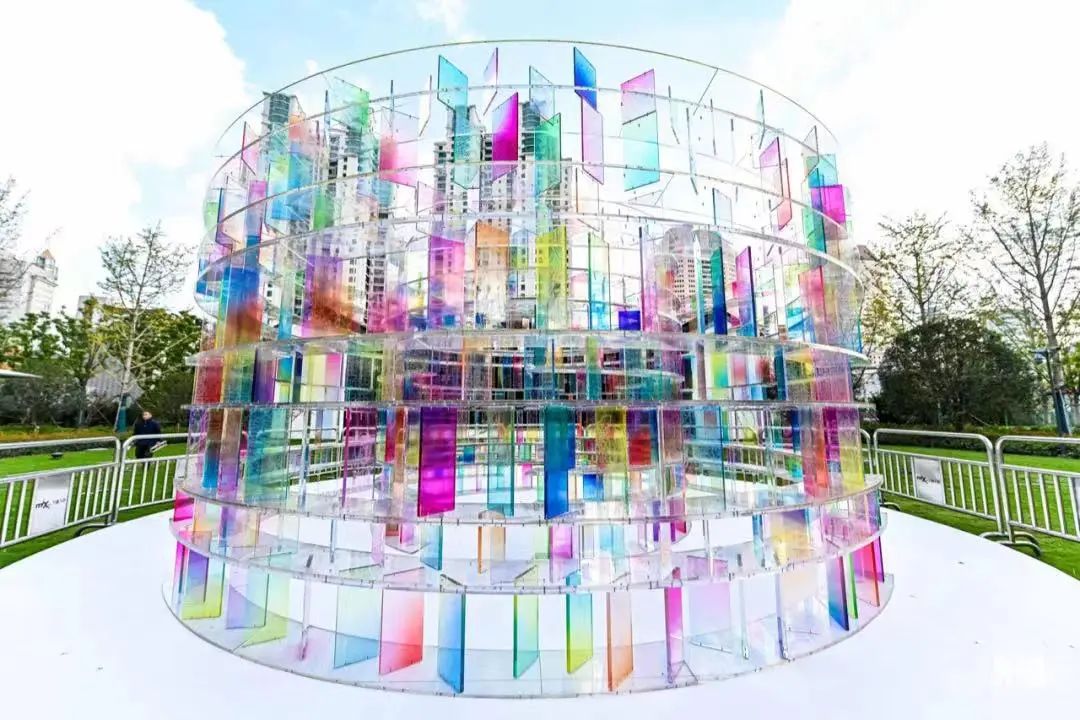

▲ JUJUWANG《很久以前》,图片来源:外滩TheBund

▲ JUJUWANG《很久以前》,图片来源:外滩TheBund

JUJUWANG艺术家在本次展览中的作品《很久以前》,他通过一个装置样式作品,搭建了八层的亚克力的场景空间,并且这件作品的原型则是苏州河畔的天后宫,他将这压根一种充满历史感且具有砖石寸木的结构以及藻井的纯木穹顶的风格进行了内化,在这里实现了一种将神秘色彩融入现实空间的过度感,再通过螺旋式上升的方式把藻井的技艺通过亚克力和木头建构的混合来实现,让公众在这其中获得历史移位,跨越时空的感受。

▲ Vincent Leroy的作品《慢镜头》

▲ Vincent Leroy的作品《慢镜头》还有一位艺术家Vincent Leroy他的作品《慢镜头》,则是通过菲涅尔透镜和钢缆以及镶嵌在不锈钢结构上的一个大型装置作品,这件作品通过镜像方式让公众在历史过道和建筑中看到苏州河石库门的一种幻影,而这种幻影则是虚实相生的照应和互动,在此过程中镜像作为一种自我意识和现实世界的观照动态,观看者不仅看到的是移步换景的直接体验,更能够从错觉的移动和幻觉的联觉中纵看石库门的古今历史。当然,这种嵌入也并不牵强,恰好把原生的空洞通道做了一个缝合,这个缝合类似于媒介的沟通性,使之成为了有历史感、现实感和梦幻感的合成之景。

▲ 张海超的《HELLO WAVE_拟态场域OFFLINE》

张海超的《HELLO WAVE_拟态场域OFFLINE》是通过沉浸式的数字艺术还原了苏州河这个地方的水波纹路,并通过人进入作品区域,只要涉足过的地方则会产生数字涟漪。同时,在作品中专门参考了时间的参数,把苏州河的“日照当空”和“落日晚霞”根据时间的变化而变动。这一作品以典型的数字化形态完成了区域的公共参与和互动,同时还将苏州河的在地特征进行了全面融合,让城市的日常性变为了艺术的灵感来源。

▲ Fn Media Lab所做的作品《记忆曲线》

▲ Fn Media Lab所做的作品《记忆曲线》而Fn Media Lab所做的作品《记忆曲线》则是用了波纹管、金属结构的框架和LED进行了综合处理,这一件作品贯通了万象新天地的东里和西里的地下入口处,一方面能够让公众一目了然看出是公共艺术作品的镶嵌模式,另一方面在夜晚不仅能够作为景观设置的窗口,也照亮了人进入地下世界的路口。

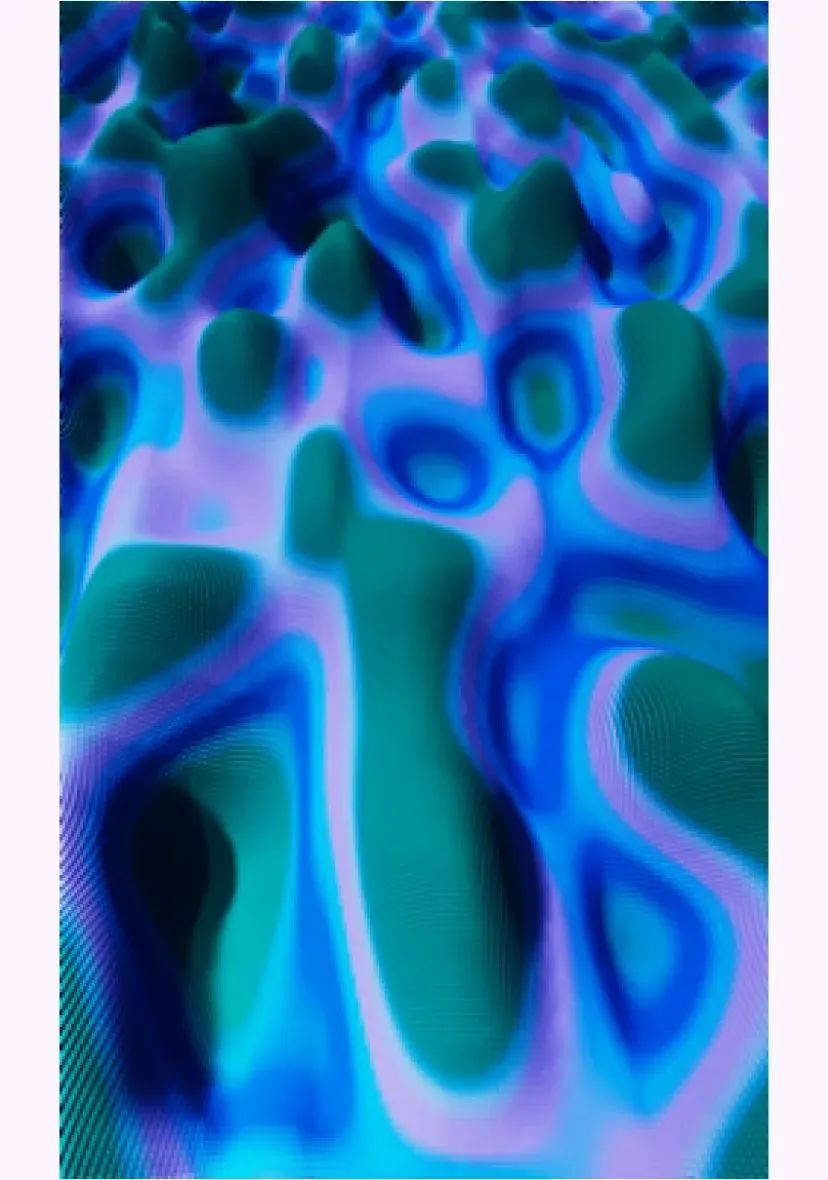

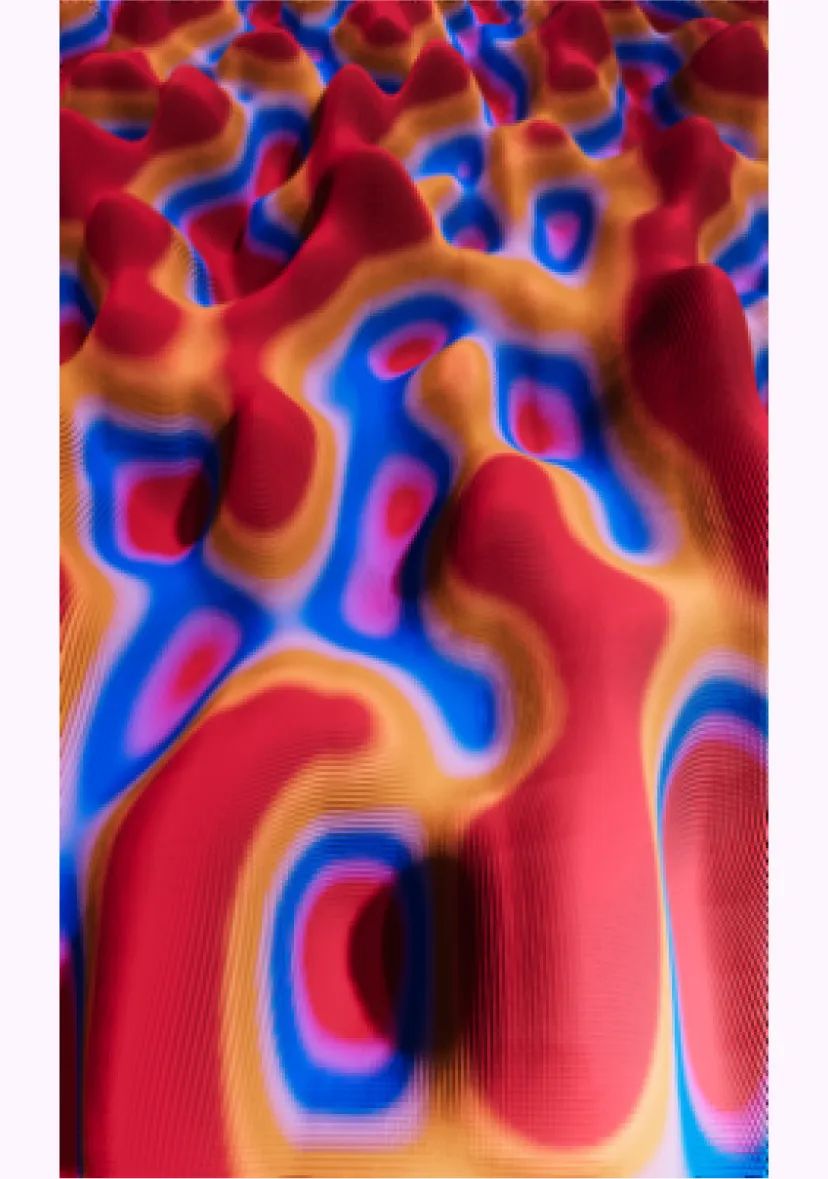

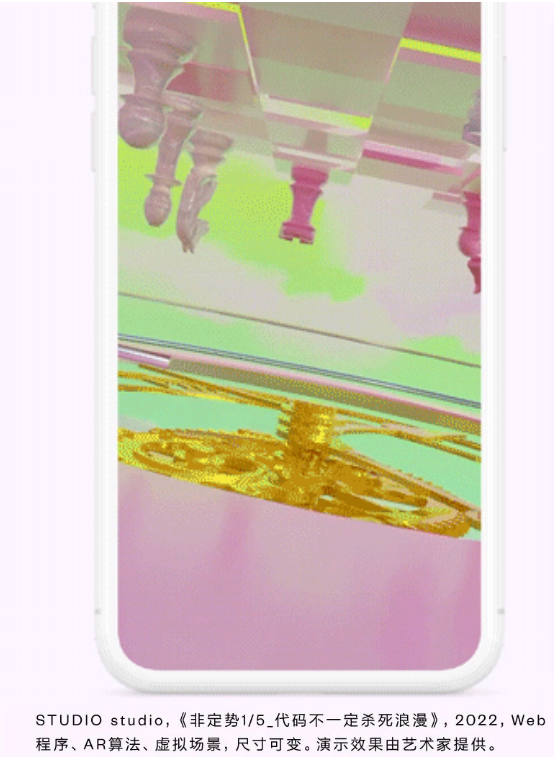

▲ STUDIO studio作品《非定势1/5——代码不一定杀死浪漫》

▲ STUDIO studio作品《非定势1/5——代码不一定杀死浪漫》

STUDIO studio作品《非定势1/5——代码不一定杀死浪漫》更进一步诠释出数字公共艺术作品的虚拟效果和互动共享。这一件作品通过Web程序、AR算法和虚拟场景的结合从五件AR组成的系列作品中展开了公众和作品的互动体验,公众进入这个被营造的虚拟空间中,可以类似地将自身带入梦境般的世界,在这个空间中诠释出展览主题“梦游天地”的期待,也将东方美学的梦境感受透过算法的方式悄然显现。

▲ 玄蝠XFF的《戏梦苏河》

▲ 玄蝠XFF的《戏梦苏河》

除此之外玄蝠XFF的《戏梦苏河》数字影像则通过裸眼3D形式在广场的大屏幕上对外展示,在荧幕上人们所看到的不仅是裸眼3D带来的感官盛宴,更是对数字化形态影像对故事呈现和现实对话的机会,公众感受可以直接透过荧幕展开直接互动,在这样一个跨越次元和数字世界、现实世界交织的场域中,数字的公共性正在以异域方式表现出苏州河的历史纵深感和现实的互动性。

其次,从这些作品来反观现代都市生活,不由得想到齐美尔《大都市与精神生活》中所呈现的现代人的精神心理图像。当他描述的都市生活与机器美学相结合的时期,也正映射出机器的重复性和排他性。在这里面鲁特曼(Walter Ruttmann)所创作的默片电影《柏林:城市交响曲》就将都市生活的不断扩展关系和自由空间的感官知觉和技术革新。面对这一层由都市和精神生活的关系中可以看到,齐美尔后来强调的个体主义对应着他在社会美学中提出的“感受性”,[4]审美的感受性不仅体现着个体参与的过程,并凸显人的情感高度和心智和精神的契合。

当然从齐美尔的社会美学的感受性延展到后来艺术作品的本质来看,其更重要的一点不只是灵魂的力量还存在于其主体性,这和后来阿多诺“艺术的自律性”和“艺术作品单子论”[5]有内在相似性,这里不再展开论述。但可以从这些展览作品中自省的一点则是都市与精神生活之间如何通过作品来贯通,这也是数字何以公共路径实现的基本模式。

最后一点想引出的一个问题则是数字时代公共艺术所面临也必须具有的“场所精神”。这一精神的重视不仅是作为商业形态化公共艺术展示的面向呈现,更是将数字时代语境下公共艺术中的社会形态和文化观念纳入其中的一种举措。诺博舒兹认为:“‘场所精神’是罗马人的想法。根据罗马人的信仰,每一种‘独立的’本体都有自己的灵魂(Genius),守护神灵(Guaraian Spirit)这种灵魂赋予人和场所生命,至生至死伴随人和场所,同时决定了他们的特性和本质”[6]。

从过去罗马人的“守护神灵”对应当代社会的事物,我们可以将其理解为心灵和精神上的寄托对象,也可以是与这个地方所维系的情感关系、安全感和信念感。在此思考场所精神,不仅是针对此次展览的内省之处,更是对于在地性把握和呈现过程中不可遗失的某种文化和归属。场所精神的内核包含了地方性,而地方性恰恰是本土文化贮存最为完整和深刻的内涵所在。

因此在时尚元素、消费社会和商业需要同时集中在一个场域的时候,艺术作品如何从生产——传播——接受的过程依旧保持自身的独立性,又如何将自身的地域文化、思想传承、民风习俗、人情共识都将成为场所精神显现的组成部分。

简而言之,城市的公共艺术季如何持续举办,如何激发城市的生命力,这不仅赖于数字技术与公共艺术联姻的社会效果,还在于场所精神在自省和运用中如何成为一个新的景观,一次成功的城市party,一场艺术盛宴活动的同时,还在于数字时代的到来与公共性的释放如何建构起一座沟通政府、机构、赞助商和公众之间的桥梁这既是公共艺术作为城市意象被创造的方式,也是数字时代来临之下的必然应对问题。

数字何以公共的问题则必须体现在公共艺术艺术实现社会共享性和公共性的融合与体验作为聚合点。邹文教授在《公共艺术五论》文章中提出的“社会的共享性概括而言,这种共享性表现为免费或者低成本地实现接受欣赏的平等资格或条件。公共艺术的立项也要求贯彻 多数优先的原则,以满足社会的平均审美水平。社会成员的审美水平有高有低,公共艺术关注的重点一般都不是处于两个极端的人群,而是介于二者之间的多数人,即具有平均审美水平的人群,并力求满足他们的审美需求”。依照这一问题,如何将数字嫁接公共性,如何通过数字呈现公共艺术,如何通过数字技术体现出公共价值,提出五点想法:

“

第一,享受和欣赏的权利平等性,这意味着在参与、共享公共艺术过程中,公民权利的平等且可以自行获得对作品的评价权利;

第二,公民在欣赏作品中所具备的审美能力和审美水平也应该获得均衡性,这一点取决于社会的平均数审美水平,社会审美水平的均等化来源于社会让大众所获得的平等的公共美育和艺术化呈现和熏陶;

第三,数字公共艺术时代除了社会共享性以外,需要认识到另外一个问题是体验融合性,这意味着作品不仅仅是观看对象,必须参与其中,融入其中获得自身的体验和感受,进而实现数字公共艺术所具备的特有属性和价值。

第四,数字技术实现公共价值过程,不仅需要对场域进行准确把握,还需要在普遍场域下实现“异域”的转向,用异域力量来克服权力的排他性和限制性;

第五,数字时代何以同公共艺术共生,并从中呈现场所精神的核心意义,这需要对整体社会、文化、政治、经济的综合诊断,更需要将场所精神作为公众与作品、艺术家与公众、政策与机制之间的对话性关系,最终建立起良好的情感关系,充分的安全感和作品实现的信念感。

参考文献:

[1] [法] 皮埃尔·布迪厄 著,曹金羽 译,《社会学的问题》[M],上海:上海文艺出版社2022,3,第158页。

[2] 孙振华,《公共艺术的观念与方法》[M],上海:上海书画出版社,2022,3,第50页。

[3] 徐纪霖主编:《公共性与公共知识分子》,江苏人民出版社,2003年,第175页。

[4] Georg Simmel,“Soziologische Aesthetik"(1895),in Ingo Mayer(Hg.),Jenseits der Sch(o|")nheit, Frankfurt:Suhrkamp,2008.

[5] 黄圣哲,《齐美尔的社会美学》[J],马克思主义美学研究,2020(02)。

[6] 诺博舒兹,《场所精神:迈向建筑现象学》[M],施植明 译,台北:田园城市文化事业公司,1995,第18页。

版权声明:凡本网注明“来源:凤凰艺术”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,如需获得合作授权,请联系:xiaog@phoenixtv.com.cn,1974004697@qq.com。获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:凤凰艺术”。未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号凤凰艺术 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。

数字媒体艺术 新媒体艺术 凤凰艺术 数字何以公共 城市公共艺术