- 0

- 0

- 1

分享

- 好文!考古文物类展览信息阐释

-

2022-10-08

考古文物类展览信息阐释的公众转向

作者/赵 娜 王文彬

考古文物类展览是历史类博物馆中常见的展览类型,其信息阐释包括信息的研究、转化与重构三个维度。公众转向视角下的展览,需要将观众因素置于信息阐释的全过程进行考量,即在信息研究过程中提供多视角、多层次的文物信息;在信息转化过程中,了解目标观众的认知特点与偏好,增强观众的可及性与相关性;在信息重构的过程中,注重情境、互动与对话,最终与观众一道共享和共建充满意义的过去。

博物馆被认为是一种人类依托实物学习的媒介[1],而博物馆中最常见的物——考古发掘物的展示,当是博物馆展览中最常见和重要的问题。自现代考古学诞生以来,无论是19世纪古典进化论思想主导下的考古学研究,还是20世纪上半叶影响至今的文化历史考古学,都对博物馆语境下的展示产生了深刻的影响。地层学、类型学、考古学文化、传播论等理论,也成为考古文物类展览常用的策展逻辑。

然而,随着考古学学科专业化的发展,“考古学家及其决策过程与策划、记录脱节,除了作为被动接收的储存库,博物馆策展人与考古发掘人员、文保人员和研究人员之间出现了不断加大的分离趋势。”[2]考古学专业化的趋势也使公众在很大程度上处于边缘或被动的角色,大多数考古发掘与阐释工作“由考古学家完成,也是为考古学家完成的”[3],使得考古学距离公众与社会生活越来越远。

值得庆幸的是,在二战后经济复苏与公众意识觉醒的推动下,一场公众转向开始在考古学与博物馆学两个学科中同时萌生,考古学与博物馆都开始“俯身”关心社会大众的需求。因此,在考古学学科中,文化功能研究、过程考古学和后过程考古学的多元进展,为考古学的研究拓宽了视野,公众考古学的发展更是将考古学直接推向社会大众之中。

而在博物馆学中,更直接触发了“以观众为中心”的新博物馆学运动的核心。在这一背景下,博物馆不再是考古资料的被动接收者,还必须思考如何管理和解释这些资料并面对多元异质的公众。

在这样一个学科相遇的交点,探讨考古文物在博物馆展览中的阐释问题正逢其时。虽然如今考古文物类展览已经开始进行观众满意度调查、观众参与策展等非系统性的尝试,但将观众资源直接纳入只是显性利用[4],真正的落实则是要将观众导向的理念纳入展览信息阐释的全过程,即从文物及其所载信息研究、转化和重构的三个维度,重新思考考古文物类展览信息阐释的问题,以期深层次满足观众需求,并实现观众的认知、情感与体验目标。

对文物及其所载信息的研究是其信息转化、重构的基础所在,博物馆策展人员常常苦叹“巧妇难为无米之炊”,便意指学术成果的单薄。“我们想要重建什么样的过去,这样的需求并不来自于过去,而来自于研究者所处的时代”。[5]在信息阐释公众转向的当下,公众需要怎样的信息是物质文化研究首先需要思考的问题。

个人意识觉醒带来的文化需求增长,使得多元异质的社会公众都成为了考古普及与博物馆服务的对象。他们拥有不同的教育背景、先行经验与广泛的兴趣,因此要求博物馆提供多元的信息体验;同时,一些研究表明,观众对物的体验是分阶段的。

阿比盖尔·霍森(Abigail Housen)在波士顿当代艺术学院的一项观众研究中也指出,观众在参观时其审美发展大致会经历描述阶段——建构阶段——分类阶段——解释阶段——创造重组阶段[6]几个不同层级。为了满足不同结构层次的需求,博物馆需要致力于创建不同视角、不同声音的展览。就文物及其信息的研究而言,多视角、多层次的挖掘便是应有之义。

(一)更新物质文化研究理念,实现透物见人见精神

伊恩·霍德(Ian Hodder)指出物质具有的三重意义,一是参与事务、能源与信息交换的使用意义,二是传递结构或内涵的象征意义,三是物质与历史的关联性及其所能反映出的观念转变背后的历史意义[7]。

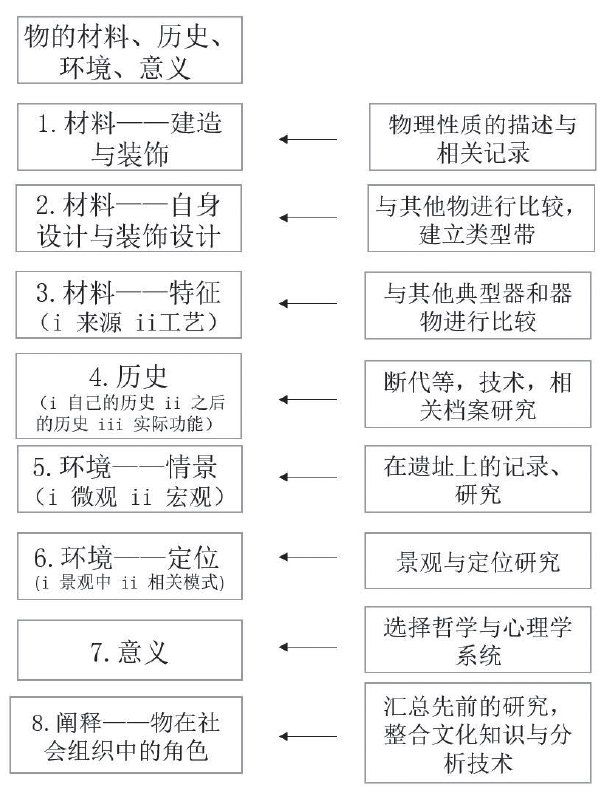

可见,物质丰富的内涵意义已被考古学家所发觉并挖掘。过程考古学家宾福德(Lewis R. Binford)将考古学的研究目标定义为三个范畴,即复原文化历史、复原人类的生活方式、重建文化过程。[8]后过程考古学更将过去视为可以反复阅读的文本[9],它关注情境,主张通过物质现象发现内在含义,关注对人类的世界观和认知因素的解读。苏珊·皮尔斯(Susan M. Pearce)就曾吸纳相关观点,提出了关于“物”的研究模型,从材料、历史、环境、意义四个层面进行探讨,无不透露着对新的考古学阐释理念的推崇(图1)。

图1 苏珊·皮尔斯提出的关于“物”的研究模型[10](笔者译)

可以看到,以描述、归纳为主要方法的传统考古学研究,既无法满足多元公众的需要,更无法深入内涵价值,达到透物见人的高度。因此,更新物质文化研究理念,寻找由浅及深、由表及里、由理性到感性的多层次的信息挖掘,探求文物背后的社会生活与人类发展的历史当是未来物质文化研究新的潮流。

(二)吸纳多学科的有益成果,拓展研究的多元视角

长期以来,考古文物资料更像是考古学的“专属”,策展人员参考的学术资料也大多是考古报告、考古论文,然而仅靠考古学一门学科的加入往往容易束缚视野。因为考古文物的研究涉及的材料类型丰富,方法多样,不仅要求研究者要有丰富的学术素养,更要兼备人文与自然学科背景,有时甚至还需要创造性的想象。[11]我们不能过分奢求这样的“全才”,但多学科的相互借鉴为我们提供了便利。

学科的发展渊源使得我国的现代考古学从诞生之日起便与历史学有着密不可分的联系,并发展出了较为成熟的“二重证据法”等阐释模式。随着跨学科理论方法的成功构建,考古学研究也逐渐打开视野,欢迎诸如人类学、民族学、艺术史学科的有益成果充实自身。

如通过民族学证据解读史前工具的制作与制陶工艺、将河姆渡遗址出土的织机构件与今天云南文山苗族的梯架织机相比较、用佤族的聚落形态和葬俗破译仰韶文化中许多图案的含义等实例都已证明,跨学科的研究不仅打开了文物研究的视野,同时也为古今对话、激发公众兴趣提供了新的启发。

文物及其所载信息的研究成果并不能直接运用于博物馆的展览中,因为学术研究成果是作学术研究之用而非向公众普及,其撰写逻辑与所用术语往往缜密且艰涩,不适合公众理解。此外,展览并非百科全书式的说教,海量的信息对观众无疑是巨大的压力。因此在将信息付之于博物馆展览的过程中,还需要增加一环——将学术性的信息转化为以展示传播为目的的信息,对信息进行取舍与延伸。

一些学者已经注意到信息转化的重要性。陆建松教授提出博物馆展览内容策划过程中涉及两个转化,即从学术研究成果和展品形象资料收集整理到展览学术大纲的转化,从展览学术大纲到展览内容文本的转化。[12]虽是展览流程的梳理,但也暗含着将学术成果结合传播学与教育学的设计进行二度改编和创作的思想内涵。严建强教授利用信息通道的传播学内涵解释了博物馆需要扮演收报人和发报人的双重角色,通过二次编码使信息变得易于理解。[13]

考古学家汤姆森(Thompson M.W.)也曾指出考古学家对考古证据的阐释是初级阐释,而以普及为目的,将这种考古阐释以通俗易懂、喜闻乐见的方式传递给广大公众是为二级阐释。[14]

目前大多数博物馆会根据自我学习的经验来贴合观众的理解力,如将语言表达从学术语言转变为通俗易懂的语言或是将隐形的文物信息通过可视化的图像,转化为观众可以理解的信息等,这些都是信息转化的有益尝试。但是主观经验的辨别终究不能走进观众的内心。真正迎合公众视角的信息转化,首先需要了解观众的认知特点与偏好。

(一)了解目标观众的认知特点与偏好,增强观众的可及性。

展览面对的观众是由许多兴趣、教育背景、人生经历不同的群体组成,他们有着丰富的兴趣偏好,相当数量的研究已经表明观众的先前经验、认知水平、兴趣、动机与身份等因素直接影响着他们在博物馆中的学习和体验。[15]

因此,在展览策划之初就需要将观众的需求纳入考量范围内。沈辰先生曾将“释展人(interpretive planner)”这一概念引入国内,提倡通过释展弥合展览学术思想和观众体验需求之间的落差[16]。

然而,作为沟通展览与公众之间的润滑剂,释展人不仅需要较高的文化素养与文化知识储备,还要能在实践中总结并应用与观众沟通的文化阐释策略。当前国内博物馆还未具备培育释展人队伍的成熟环境,考虑通过前置性评估了解观众偏好,将其纳入展览内容策划中,不失为一种可行策略。

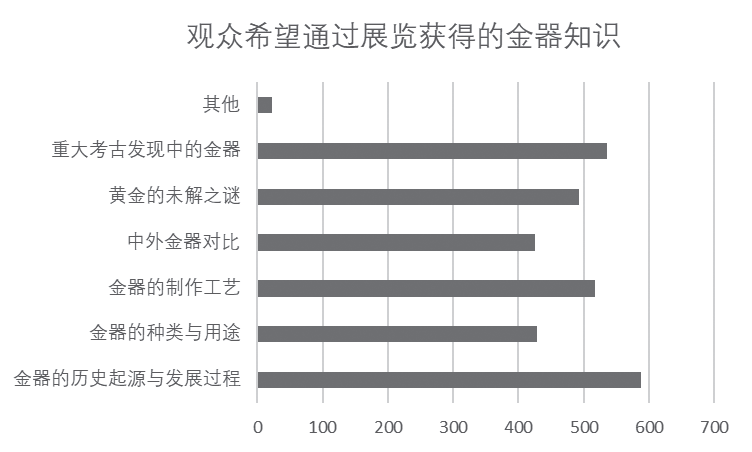

成都金沙遗址博物馆在策划“金色记忆——中国14世纪前出土金器特展”(以下简称“金器展”)时,在前置性评估中将观众需求与偏好纳入。策展团队针对展览主题、内容、互动展项等进行了展前的观众预期调查并取样目标观众进行访谈调查。通过展前调查,策展团队知晓了观众的参观兴趣点与参观预期,并对展览大纲进行调整,增加了相关板块与互动内容。

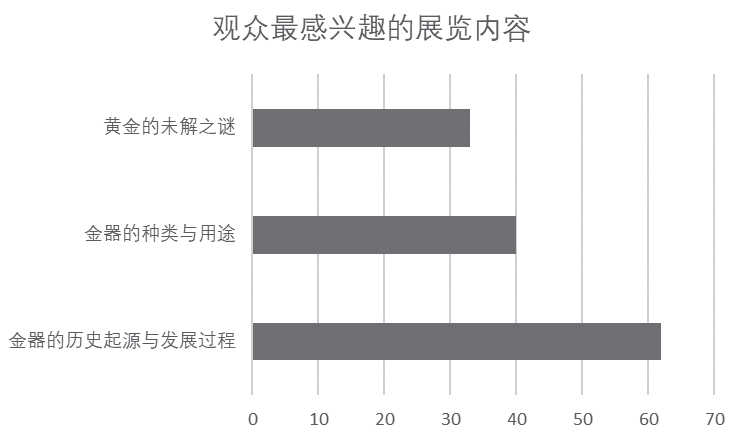

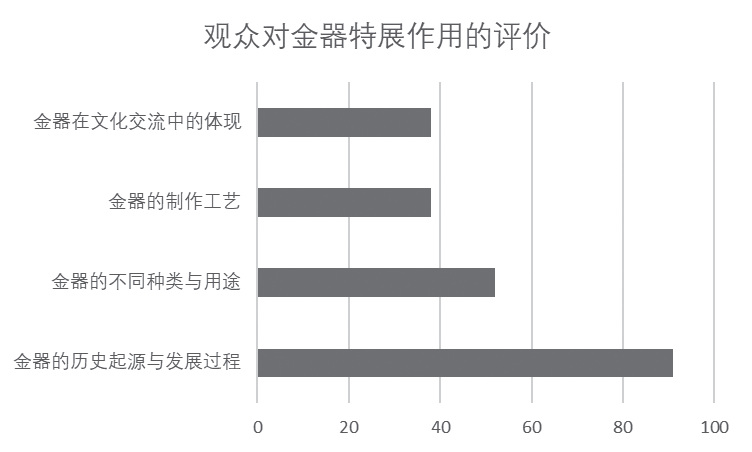

开展后,策展团队继续进行追踪反馈,发现前置性评估后的调整在总结性评估中得到了积极的反馈与认可。(图2至图4)

图2 金器展前置性评估结果①

图3 金器展总结性评估结果:观众最感兴趣的展览内容②

图4 金器展总结性评估结果:观众对金器特展作用的评价③

(二)寻求信息内容与观众的相关性,创造有意义的个性连接。

“尽管在抽象层面上,考古学的价值得到大部分公众的肯定,但对于大多数人来说,考古与他们的生活并没有多大关系,正是这种感知相关性的缺乏,导致了观众兴趣和理解的缺乏。”[17]梅里曼(MerrimanN.J)的这一论断道出了考古学与考古文物类展览表面热闹,实则存在缺乏关注的窘相。在一次专门针对博物馆和考古遗址参观的调查中,他进一步指出,大多数观众都表示最有价值的意义是带有自我发现的元素,最好是通过某种形式将过去与自己的家庭和地域联系起来。[18]可见,只有将物及其携带的过去编织进和个人理解有关价值体系中,考古(过去)才对人们有意义。

相关性的连接既符合人类认知的逻辑,也为下一步在展览语境中的重构提供了阐释参考。相关性的连接途径是多样的,可能是经验的相关、想法的相关,亦或是传统与当下热点的连接。在这一环节,工作人员需要考量的是将文物及其广泛的信息与观众构建个性又有意义的连接,弥合熟悉与陌生之间的差距,并激发观众探索与学习的欲望。

大到展览主题,小至文物信息都可以建立相关性的发散连接。如山西考古博物馆举办的“燕姬的嫁妆——垣曲北白鹅考古揭示的周代女性生活”展览便是从女性的嫁妆这一引人关注的视角切入,“寻找致远舰——2015年度全国十大考古新发现”展览则从观众熟知的历史课本中的致远舰的展示开始。

一些考古类展览的阐释还进一步延伸至价值观的高度引发观众思考,伦敦博物馆曾在史前展厅中将一堆废弃的青铜碎片与压扁的铝罐并置,引发了观众对于现代可再生资源的关注和思考。[19]

文物及其所载信息的重构就是在信息转化的基础上,在博物馆的语境中,通过一系列展陈语言将文物信息传递给观众。讨论如何重构的问题,首先需要了解观众在博物馆场所中是如何学习的。

从上文提到的研究结果可以看出,首先博物馆中的学习具有很大的自主性,它与学校的正规学习相对,观众在博物馆中能在很大程度上选择和控制自己学什么和什么时候学习,约翰·福尔克(John H. Falk)称之为“自由选择式学习”(free-choice learning/ free-choice environmental learning)。其次,观众个体的动机、需求、先前知识、兴趣等均会对观众的学习效果产生重要影响。因此,选择何种方式重构以吸引观众的学习兴趣与参观欲望至关重要,建构主义学习理念为我们提供了良方。

建构主义认为,知识是学习者在一定的情境即社会文化背景下,借助他人,利用必要的学习材料,在已有经验基础上通过意义建构的方式而获得。因此建构主义学习理论认为“情境”“协作”“对话”和“意义建构”是学习环境的四大要素。[20]“情境”“协作”“对话”是学习的条件和过程,而“意义建构”是整个学习过程的最终目标。乔治·海因(George E. Hein)最早提出博物馆环境下的学习是一种建构主义视角下的学习。[21]而这一理论至今仍被奉为圭臬,成为博物馆学习的重要理论与实践参考。

聚焦于考古文物类展览信息的特征,可以看出此类展览十分契合建构主义学习的发生。考古文物类展览展示的内容相较于其他展览而言,一般拥有相对完整的信息,可以构建出对于某一考古成果相对完整的情境叙事;多学科的交叉研究本身就是通过协作而完成,其在博物馆中的重构与解读往往复杂但饶有趣味,为探究和合作学习提供了可能;此外,考古发现往往都在进行时,考古的研究成果也在不断推翻与完善的过程中,对于考古证据的解释也具有开放性,为展览与观众的对话带来了可能。

(一)创设情境,将碎片化的信息融入展览叙事的脉络中

建构主义认为人的认知是在与周围环境相互作用的过程中,逐步建立起相应的知识概念的,传者必须为信息接收者创造真实的或近似真实的学习环境,才能使其接触到事实。而展览中的物及其信息都离开了其原始环境,成为了碎片化的信息,德米拉·乔丹诺娃(Ludmilla Jordanova)将其称为“去脉络化”(De-contexting)的普通物品。只有为其重构信息脉络,才能让参观者重新认知它们,使其能够在建立记忆、联系和想象空间中发挥作用。[22]

这里的创设情景并非仅仅指的是传播手段上的“复原陈列”,而是指在对考古发现物及其信息研究和转化的基础上,提炼出展览的传播目的与叙事线索,并将碎片化的信息融入整个展览中的叙事情境中,使得观众在整个展览情境中展开学习体验,这一情境的建构包括对展览涉及的自然的 / 社会生活的 / 历史的或是考古现场的情境创设,它或是使用语言符号、视频图像,亦或是复原陈列的手法,其目的均是为观众重建一个时空框架,使其沉浸在这一情境中,体会接近历史和考古的真实。

跨湖桥遗址博物馆基本陈列的情境创设便值得仔细推敲。

首先,展览主题定位为“勇立潮头”,通过情境化的语言表述,将各个单元“湖底的遗址”(考古情境与自然环境)、“生活的画卷”(先民生活情境)、“创造的艺术”、“信仰的力量”(思想精神情境)、“文明的交融”(文化交流情境)一气呵成,共同勾勒出勇于探索,富有智慧的“史前弄潮儿”形象。

其次,展览还善于将大情境与小情境结合打造,如展示先民独特的住所时,采用复原陈列辅以视频展示的形式,复原干栏式建筑及先民的起居场景,而在具体小型工具的展示上,则通过沙画造景的形式搭建小情境。大小情境的使用与展示内容相贴合,又与整个展览主题融为一体,使观众在参观过程中无论是阅读文字、观看视频或是观察复原场景、琢磨微缩景观时一步一景,徜徉在情境的真实感中回味无穷。

(二)互动探索,创建积极的学习体验

建构主义强调学习的主动性和社会性,认为学习是一个积极主动的建构过程。学习者不是被动地接收外在的信息,而是在人与世界互动时不断协调思想、情感和行动来构建和重构意义的。[23]这里的互动既包括个人与展览内容的互动,也暗含人与人之间的社交互动。

因此博物馆在尊重专家视角的同时,需要鼓励培养“观众视角”,为观众创建积极的学习体验环境,使观众通过自我选择或团体间协作的互动方式来感知过去体验的记忆,并根据需要对原有认知作出调整或改造,塑造着对于新知识的同化和顺应。

随着考古学阐释理念和多学科交叉分析的应用,考古学的分析本身便逻辑缜密、纷繁复杂,而将这一研究成果搬入展厅向观众阐发时,本身就是一个复杂工程,因此需要多元的传播媒介,为观众打造或体验或沉浸或探索或合作的不同连接方式,创建展览要素与其身体、认知和情感的多重关联。

研究表明,在考古资料的展示中,多感官的体验、互动中利用原始资料或向观众提出挑战、与同伴探讨问题等方式都可以促进更强的满足感和更深刻的理解。[24]同时,多元体验与探索已成为博物馆实践的新风尚,我们需要警惕过度娱乐化和无意义的体验。

(三)激励对话,共享和共建过去

知识的传播或考古成果的宣传只是展览意义的最低要素,考古发现类展览更重要的用意在于通过了解学习,使观众可以理解我们共同的过去并更加包容多元地看待今天的世界与未来。如今,受到多元主义、批评理论等后现代思潮的影响,公众开始追求自己与权威解释不同的理解过去的方式。考古学家也逐渐认识到传统的“权威”展示方法的失败[25],无论在学界还是社会公众中都已普遍认同对考古证据的解释绝非只有唯一的正确答案。“考古遗址的真相被发现于参与者和目击者的对话之中,”[26]这种对话不仅是身体上的互动接触,更意在思想和情感上的发声。

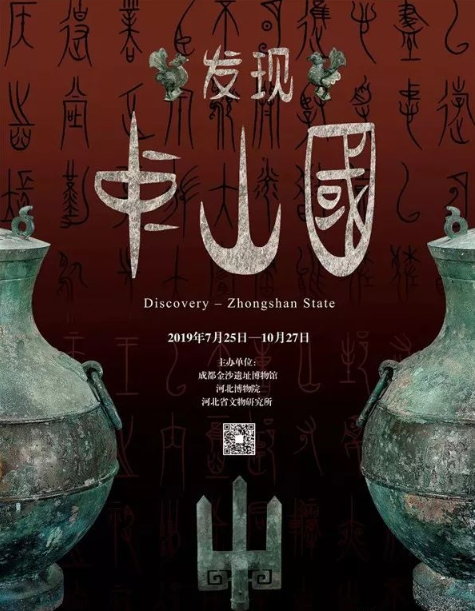

金沙遗址博物馆在举办的“发现 · 中山国”展览时曾单独辟出“对话空间”为观众解读文物中的未知之谜。展览将目前学界尚未形成定论的问题提炼出来,并将不同观点与推论通过图文解释展示在同一平面,这些问题不仅涉及文物的功能、工艺的探究,还有些涉及文物背后的历史文化价值与民族基因的探讨,观众虽然无法从展览中直接找到答案,却可以追寻考古学家的思路激发自己的思考。

在后期的观众调查中超过一半的观众认为“对话空间”的展示令人印象深刻。一些观众表示这些问题激发了自己的好奇,他们会在结束参观后主动上网检索查阅相关知识,离开展厅后的自主学习进一步促成了观众与展品和历史的深度对话;还有观众通过线上线下的观众留言,对未解之谜的理解提出了自己的看法,为考古研究和展示提供了启发。

正如乔治·海因在阐发建构主义博物馆的最后提到,我们必须承认展览从来不是展示真实,而是阐释。[27]在相对主义的世界里我们可能永远无法获得过于过去真实的答案,在博物馆的世界中我们也不需要探寻唯一的科学的真实,而是需要与观众一道共享和共建充满意义的过去。

尽管目前以考古文物类展览为代表的考古普及活动正在如火如荼地发展,然而观众对于考古学的喜爱还处于一个十分表面的欢迎和好奇。伦敦博物馆在一次调查中,曾向观众提问 “史前史”这个词的意义,在1836名观众中,接近一半的人只是笼统地回答“非常古老”,而只有5.7%的人提到了是书面记载的历史之前的人类历史。[28]

可见,考古类展览的信息阐释任重而道远。从展览信息阐释的三个维度寻找一丝突破仅是一个粗浅的尝试,更理想的状态在于打破学科间的藩篱,从传统考古学、博物馆学科走向更广阔的学科间沟通,促进学科理论、方法与技术的公众转向,才有可能接近真正的“以观众为中心”。

作者简介:

赵娜 复旦大学文物与博物馆学系博士生在读,成都金沙遗址博物馆馆员,主要研究方向:博物馆展示设计研究,考古遗址的展示与管理。

王文彬,长沙市博物馆办公室主任,主要研究方向:博物馆信息化、博物馆展览策划与管理。

[1] 波利·麦肯纳-克雷斯,珍妮特·A. 卡曼. 博物馆策展:在创新体验的规划、开发与设计中的合作[M].周婧景,译. 杭州:浙江大学出版社,2021:XIV.

[2] Sullivan, L. P., & Childs, S. T. Curating archaeological collections from the field to the repository[M]. Altamira:Walnut Creek CA,2003:5.

[3] Swain Hedley. An Introduction to Museum Archaeology[M].Cambridge:Cambridge Univ Pr,2007:12.

[4] 同[1].

[5] 陈胜前. 考古学如何重建过去的思考[J]. 南方文物,2020(6).

[6] Abigail Housen,Three Methods for Understanding Museum Audiences[J]. Museum Studies Journal, Spring-Summer 1987:2-3.[7] Susan M.Pearce. Interpreting objects and collections[M].

London:Routledge,1994:12.

[8] Lewis R. Binford. Archaeological systematics and the study of culture process[J]. American Antiquity,1965(31):203-210.

[9] 同[5].

[10] 同[7].

[11] 周婧景. 对博物馆“以观众为中心”观念的再理解[J]. 中国博物馆,2021(1):32.

[12] 陆建松. 博物馆展览策划:理念与实务[M]. 上海:复旦大学出版社,2017:57-59.

[13] 严建强. 在博物馆里学习:博物馆观众认知特征及传播策略初探[J]. 东南文化,2017(4):95.

[14] 李琴,陈淳. 公众考古学初探[J]. 南方文物,2010(1):41.

[15] John H. Falk,Lynn D. Dierking. The Museum Experience[M].Washington,D.C.:Whalesback Books,1991. John H. Falk,Theano Moussouri,Douglas Coulson.The Effect of Visitors’Agendas on Museum Learning[J]. Curator,1998(2). John H. Falk.An Identity-Centered Approach to Understanding Museum Learning[J]. Curator,2006(2).

[16] 沈辰,何鉴菲. “释展”和“释展人”——博物馆展览的文化阐释和公众体验[J]. 博物院,2017(3):14.

[17] Merriman N.J.Museums and Archaeology:the Public Point of View[C]. Society of Museum Archaeologists Conference proceedings Lincoln 1987.

[18] Susan M.Pearce. Archaeological Curatorship[M]. London:Bloomsbury Publishing PLC,1996:135.

[19] George E.Hein.Learning in the Museum[M].London: Routledge,1998:162.

[20] 蒂姆·科普兰. 将考古学展示给公众——构建遗址现场的深入了解[J]. 黄洋,译. 南方文物,2013(1):157.

[21] 同[19].

[22] Ludmilla Jordanova. Objects of Knowledge:A Historical Perspective on Museums. The New Museology. London:Reaktion Books Ltd,1989:25.

[23] 同[20].

[24] 同[20].

[25] 同[3].

[26] John H. Jameson,Jr.Presenting Archaeology to the Public :Digging for truths[M]. London:AltaMira Press,1997:45.

[27] 同[19].

[28] 同[3].

注释:

① 数据来源:成都金沙遗址博物馆。

② 同上

③ 数据来源:成都金沙遗址博物馆。在前置评估问卷中,策展团队询问了观众认知层面的期待。其中超过60%的观众对“金器的历史起源与发展过程”“重大考古发现中的金器”“金器的制作工艺”和“黄金的未解之谜”等方面的知识比较感兴趣。对比观众参观后感兴趣的内容和学习效果,可以看出,展前的观众调查在观众参观后得到了有效地反馈。

(责任编辑:耿坤/责任校对:范炜)

本文来源:

《中国博物馆》2022年第二期

原标题/考古文物类展览信息阐释的公众转向

-END-

本文仅代表作者观点,不代表文博圈立场

文博圈投稿:wenboquan01@163.com

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本内容由数艺网主动采集收录,信息来源为 “文博圈” 公开网络发布内容。第三方如需转载本内容,必须完整标注原作者信息及 “来源:数艺网”,严禁擅自篡改、删减或未标注来源转载。 并附上本页链接: 若您的内容不希望被数艺网收录,或认为此举侵犯了您的合法权益,敬请通过微信 ID:d-arts-cn 联系数艺网。我们将致以诚挚歉意,并第一时间为您办理下架或删除处理。