- 0

- 0

- 0

分享

- 关于人工智能应用至艺术领域的五点初步说明

-

2022-10-07

Five Preliminary Notes on the Practice of AI and Art

#关于人工智能应用至艺术领域的

五点初步说明

交互式AI装置「适当的回应」

——艺术家Mario Klingemann

图片来源:网络

文章作者:赫许(Andreas J.Hirsch)

写作年份:2021年

文章简介:尽管目前人工智能领域显得晦涩难解,其背后的问题视界也看似渺茫,但是处理人工智能诸多面向的艺术途径却相当有趣,而且充满挑战性。

文章出处:https://www.andreas-hirsch.net/2021/09/08/five-preliminary-notes-on-the-practice-of-ai-and-art/

文章来源:转载自「台湾数位艺术」

人工智能:

一个被烟幕笼罩的晦涩领域

某个漫游于世的幽灵,有时会引起人们注意,但大多数时候均隐藏于众人视线之外,悄悄地渗透进人们生活和工作的每个领域,躲进每个幽深隐蔽之处。它打着进步典范的旗号,对某些人承诺提高效率与利润,对其他特定对象承诺赋予绝对的控制与权力,对大众则承诺提供有价值之物。有些人视它为人类末日的前兆,是已被打开且不可能再阖上、象征自我毁灭的潘多拉之盒。艺术家被这个幽灵所吸引,开始探索它令人感到极为陌生的行为,甚至体验到它入侵了艺术创作最独特的那些领域,亦即至目前为止被认为是使人之所以为人的最终领域。它起源于数字化转型研究实验室,并且迅速激起某些人的兴趣,那些人拥有权力与手段,可以轻易地在公共控制之外行动。追根究底,这个幽灵并非一般所认知的幽灵,而是一个有着幽灵般行为的实存体,最为人所知的是它的名字:「AI」——人工智能的简称,而这个名字亦为使其自身晦涩难解之帮凶。

数字革命起源于1940年代图灵(Alan Turing)等人的开创性研究,如今正随着人工智能的热潮和有关机器学习(machine learning)的种种成功故事而处于真正的突破阶段。关于人工智能的辩论可作为一种催化剂,协助人们以创新且影响深远的方式去反思数字转型。

——史托克(Gerfried Stocker),媒体艺术家,奥地利林兹电子艺术有限两合公司(后简称林兹电子艺术公司)艺术总监暨共同执行长

倘若社会大众能够在所谓的奇异点(singularity)真正来临之前便已学会如何跟机器谈判协作,那就太好了。到目前为止,人类之间真正的协作,亦即不同学科领域之间的协作,相当罕见。我们需要全新的文化技术,方能与这样一个自主技术圈协作。

——霍特纳(Horst Hörtner),媒体艺术家,林兹电子艺术公司技术长暨未来试验室执行董事

然而,来自各方面的烟幕模糊了当今人工智能的热潮,使人们看不清它的样貌。这些烟幕随着具有高度象征意义的事件而愈趋浓密,例如1997年,IBM的「深蓝」(Deep Blue)超级计算机打败俄罗斯籍世界西洋棋冠军卡斯帕洛夫(Garry Kasparov),以及2016年,谷歌(Google)的「阿尔法碁」(AlphaGo)超级计算机赢过南韩围棋大师李世乭(Lee Se-dol)。这两项事件所代表的意义,远远不只是机器对西洋棋与围棋令人钦佩的专精程度,更代表着科技能力和指标性从IBM等资讯科技产业的传统巨头,转移到所谓的「科技巨擘」(Big Four)手中,其中包括谷歌的母公司Alphabet。Alphabet依据其人工智能商务扩展策略,并购了「阿尔法碁」的原开发商Deep Mind。这些科技巨擘大多是「年轻」的公司,随着数位转型浪潮,短短几年内就成长为市场主导者,并且坐拥惊人的净值。这些公司本质上是互联网的产物,但它们却摒弃了互联网和万维网的原始精神(亦即作为共享与协作的开放性基础设施),另以一种数据资本主义(data capitalism)的新自由主义逻辑取而代之。史托克也在2017年以人工智能为主题的林兹电子艺术节上,描述了这种逐渐转向私部门的研究取向:「人们始终在追求成功的科技和具有前景的创新,如今,投入这方面的资本规模已大到前所未见。目前,科学与经济力量集中在所谓的互联网科技巨擘手中,使得科学研究广泛地从军方和菁英大学转移至私部门。」[1]

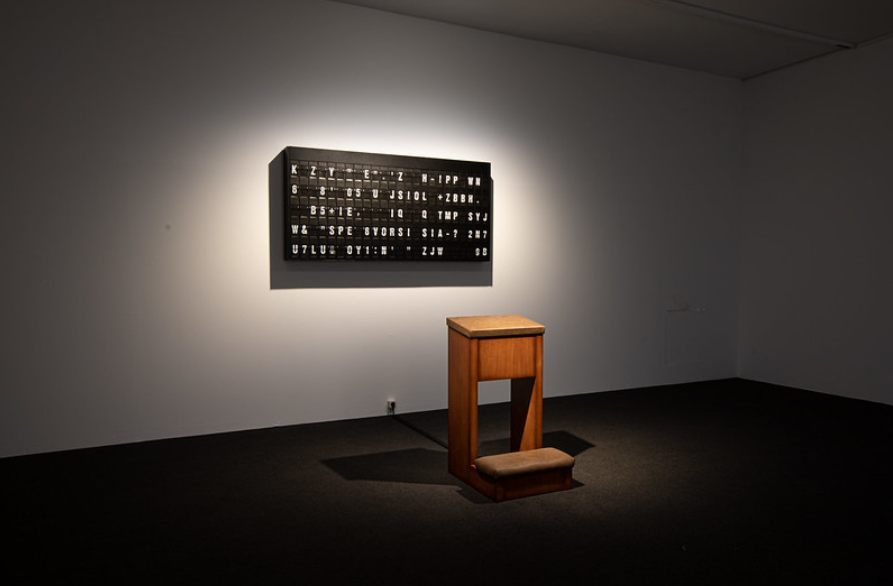

探索人工智能概念的概念装置「Altar-3000」

——艺术家Vytautas Jankauskas

图片来源:网络

前述由人工智能系统胜出的西洋棋和围棋比赛,意味着机器学习和深度神经网络(deep neural networks)的出现,亦即隐藏在人工智能热潮背后的实际科技。从另一个角度来看,这两项事件指出了人工智能背后更深层的问题,同时也间接地揭开了人工智能科技的神秘面纱。在1997年的那场西洋棋比赛中,当第一局的对弈进行到第44着时,「深蓝」采取的走法惹恼了卡斯帕洛夫,该着棋是出乎意料且令人疑惑的牺牲,最终似乎导致卡斯帕洛夫信心动摇,在与「深蓝」对弈几局之后认输。人们猜测,「深蓝」可能是因为软件缺陷(software bug)才下了这令人费解的一着棋,而这着棋亦可算是这台高度特化机器的「创造性举措」(creative leap)[2]。某种程度上相似、甚至更惊人的是,李世乭也在与「阿尔法碁」的第二局对弈中,对后者所下的第37着棋感到困惑,那是「人类棋手在当时不可能想到的一手」[3]。尽管穿越了神话般的烟雾,我们也仅能一瞥人类在与机器接触过程中,可能体验到的极为陌生的智能形式。

AI数据装置「有机元I」

——艺术家郑达

人工智能研究经过了数十年的发展,典范移转带来了突破,掀起当今人工智能的热潮。这方面的研究不再如同闵斯基(Marvin Minsky)的《心智社会》(The Society of Mind)[4]等书籍所描述的那样,试图按照人类心智模型来创造人工智能,而是将焦点转移至以机器学习和深度神经网络等科技为特征、主要属于统计式的途径。该典范移转所催生的系统,其「观察」这个世界的方式和「思考」方式,皆与人类认知和理解这个世界的方式截然不同。各种应用不断累积的数字数据量,是造成该典范移转的因素之一。商业、公共服务和知识生产等过程的数字化,加上沟通方式逐渐迁移至所谓的社群媒体平台,以及将服务外包给云端,共同形塑了大数据(big data)这个不可长久无人看管的领域。有些公司收集巨量数据并从中获利,巨量数据构成这些公司的主要价值核心。因此,大量资金投入相关科技研发,以便持续分析巨量数据,并将分析结果转化成利润。经过大量数据训练的机器学习算法能够从数据中发现经常被人类忽略的模式。林兹电子艺术公司未来实验室的重点研究员尼克朗(Ali Nikrang)将机器学习算法连结至艺术创作上:「深度学习系统具有处理大量训练资料之能力。[...]它们能够发现人类观察者可能永远不会注意到的关联和相依性,所以可作为一般创造性工作的新灵感来源。特别是对艺术家而言,人工智能也可被视为一个试验和探索艺术作品可能性的新颖创作领域。」[5]

人们对人工智能有许多迷惑、误解、错误看法,以及错误期待。我们很快地意识到在算法内部的偏差,但问题是,工程师愿意倾听我们的意见吗?

——克尔潘(Jurij Krpan),斯洛文尼亚卢比安纳卡佩利加艺廊(Kapelica Gallery)艺术总监

(人工智能系统)试图透过生成近似于数据集里的数据之物来模仿人类创作者。此外,就我的理解,想要创作,必须先有创作的意图,但人工智能系统缺乏这种意图,而且在未来短期内也不会具备这种意图。

——尼克朗,艺术家,林兹电子艺术公司未来实验室「创意智慧」(Creative Intelligence)计划重点研究员

我们也可在信息技术产业和艺术市场的动态之间发现某些类似的模式。这两个领域都必须透过频繁地宣告「下一件大事」,不断推出新奇的事物——无论是真实的还是想像的——来持续吸引大众目光和推升价格。与此同时,我们亦可在「人工智能艺术」(AI Art)的分类名称下发现因运用人工智能而被大力宣传为「机器所创作之艺术」的作品。在2018年,纽约佳士得甚至在拍卖会上首度拍卖这种新型态的艺术品,那是一件由生成对抗网络(Generative Adversarial Network;GAN)所创作,名为《埃德.蒙德.贝拉米肖像画》(Portrait of Edmond de Belamy)的艺术品,最终由一位匿名者以432,500美元得标[6]。在艺术市场的骚动中,出现了另一道虚构的现代神话烟幕,这使得我们更有必要把严谨细腻的人工智能艺术作品与利用「风格转换」(style transfer)等最时髦的人工智能应用技术之产物区分开来,因为后者追捧的只不过是「人工智能艺术」的某些衍生性特质,让它们看起来像是所谓的「人工智能艺术」罢了。相反地,林兹电子艺术公司未来实验室的重点研究员尼克朗指出了这个领域的局限性和悬而未决的问题:「如今,基于人工智能的生成系统能够创造出高质量、逼真的图像、影片、甚至是文本和音乐。然而,这里所浮现的问题是:机器能否创造出像艺术那样引发我们情绪反应的东西?」[7]

AI艺术装置「路人记忆」

——艺术家Mario Klingemann

图片来源:网络

创造力会影响个人的整体发展,包括个人本身和其职涯的成长与进展,以及个人对熟悉和陌生环境的联系、互动与管理。正是这个过程让人类和其他某些生物有所区别,为什么机器要这么做?我们为何要与机器共享这项人类的专属特权?

——奥伦施雷格(Karin Ohlenschläger),西班牙希洪LABoral艺术暨创意产业中心(LABoral Centro de Arte y Creación Industrial)艺术总监(2016-21)

仅指出单单一种奇异点,某种程度上是一种误导。我更关注的是另一种我们再也无法摆脱的奇异点。科技巨擘垄断着各种复杂科技,人工智能只是其中一部分。因此,这种奇异点便是,倘若科技巨擘不再提供这些被垄断的科技,我们将无法生活、沟通,或是在城市间移动,因为这些科技已过于复杂。这才是最重要的议题,而非人工智能领域里相当抽象的奇异点问题。所谓的硅谷倾向(Silicon Valley tendency)形塑出如人工智能将带来科技革新之类的梦想,而这些梦想则掩饰了当今出现的许多剥削形式。

——乔勒(Vladan Joler),SHARE Lab总监,塞尔维亚诺维萨德大学(University of Novi Sad)教授

对任何深入的艺术探索而言,丰富的技术知识和编程技巧是使用深度学习背后科技的必要条件。到目前为止,只有少量相对容易使用的人工智能应用用于创作影像、文本和音乐,而且,利用这些应用程序所创作出来的作品,可能会被怀疑有审美趋同(aesthetic convergence)的问题。这种情况驱使人们质疑机器在创造艺术方面的实际能力,以及质疑独立于以往人类创造力概念之外、有关创造力的潜在新理解。人们对于这项主题的意见范围十分广泛。米勒(Arthur I.Miller)铿锵有力地展现出机器拥有创造力的立场,他依据自身对人类创造力奥秘的长期研究,以及对运用人工智能的新兴艺术领域之深入勘查,完成了《机器中的艺术家——运用人工智能的创造力世界》(The Artist in the Machine—The World of AI-powered Creativity)[8]这本著作。

HTML代码 图片来源:网络

身为人类的我们能否学会欣赏由机器创造出来的艺术?这是一项棘手且与时间相依的问题,因为我们与机器正逐渐融合。随着时间的推移,我们将会越来越欣赏由机器创造出来的艺术。

——米勒,伦敦大学学院(University College London)哲学与历史学系荣誉教授,《机器中的艺术家——运用人工智能的创造力世界》(2019)作者

虽然深度学习、神经网络,以及生成对抗网络在艺术生产领域展现出令人印象深刻的成果,也在非艺术领域驱动着诸多应用程序,但这些科技的能力依然有限。在大多数情况下,它们仰赖的是用来训练它们的数据,并且基本上是以统计学的方式来处理这些数据。然而,某些系统——例如「阿尔法碁」的后继者、运用称为「强化学习」(reinforcement learning)技术的AlphaZero——仅根据最初输入的比赛规则,而未接受无数过往比赛纪录的训练,便可教导自己进行如围棋这类的竞赛。AlphaZero之类的系统助长了人们对于人工智能系统来临的臆测,这类系统超越了当今专业化且有限的系统,提供了一种「通用人工智能」的形式;据推测,这将可能催生出一种在各方面超越人类智力的「超级智能」(superintelligence)。人们同时也广泛地讨论称为奇异点的关键时刻。匈牙利裔美籍计算机科学家冯诺依曼(John von Neumann)最早在科技脉络中使用「奇异点」这个术语。后来,库兹维尔(Ray Kurzweil)在他2005年的著作《奇异点将临——当人类超越生物学》(The Singularity Is Near—When Humans Transcend Biology)当中,进一步将此概念应用于科技发展。库兹维尔在书中将奇异点描述为:在未来某个时期,科技发展的步调是如此快速,影响是如此深远,以致人类生活将不可逆地发生转变。这个既非乌托邦亦非反乌托邦的时代,将改变我们仰赖用以赋予生命意义的那些概念,从我们的商业模式,到人类生命的循环,包括死亡本身。」[9]在瑞典出生的哲学家博斯特伦(Nick Bostrom),在其2014年的著作《超级智慧——路径、危险与策略》(Superintelligence—Paths,Dangers,Strategies)当中,描述了这个他认为是反乌托邦的情境所带来的挑战:「一旦出现具有敌意的超级智慧, 它将阻止我们取代它,或是改变它的偏好。我们的命运就此注定。[10]同样地,如同机器真实创造力的问题,有关「奇异点」和其来临时间快慢的争论,构成了赞成与反对立场之间的广泛光谱,以及更多「不可知论」(agnostic)的途径。

在艺术家对科技的创新式使用范围外,最关键的面向是对人工智能的社会功能之质疑:例如平台撷取数据的方式、机器视觉的想法,以及它们如何影响我们与系统、监控和人工智能武器的互动。重点是探问人工智能在我们生活中究竟为何物。

——卡拉斯(Christos Carras),希腊雅典欧纳西斯文化中心(Onassis Stegi)主任

人工智能这个术语的滥用,亦即它对于被重新配置的开放性,也意味着这项科技的使用方式相当多元[...]「人工智能」一词所包含的广泛涵义,容许我们思考所有要素,以及这些要素如何紧密交叠:从情报政治到大规模的数据采集;从科技领域的工业集中化到地缘政治军事力量;从脱离种族影响的环境到持续中的歧视形式。

——克劳佛(Kate Crawford),纽约大学当代人工智能研究中心(AI Now Institute)共同创办人,《人工智能图册》(Atlas of AI)(2021)作者

然而,这场争论,与哥白尼革命时期关于两种世界体系的著名辩论,具有某些相似之处。后者将人类所处的地球,从宇宙的中心重新定位为一颗绕着太阳运行的行星。这场争论某部分的准宗教狂热,也似乎让人联想到基督教信仰里天主教和新教之间的冲突。意大利学者暨小说家艾可(Umberto Eco)曾用这种并置关系,来比拟苹果(Apple)与微软窗口操作系统(Windows)支持者之间的冲突。在那些争论中,世界末日这个戏剧元素总是如影随形,加剧了人类对于受机器威胁或奴役的潜在恐惧。如同所有这类争论一样,当越来越多专家和艺术家宣称有关「奇异点」的争论是无关紧要、甚或徒劳时,总是有一股压力要求它们选边站,而他们似乎不愿屈服于这股压力。无论如何,这场争论使人工智能领域变得更加晦涩,也为人工智能的艺术探索,以及人工智能对人类生活和社会的可能影响,提供了一个众说纷纭的背景。

现在想回过头来试图改变人工智能融入我们社会所有环节的方式,为时已晚。但是通过意识到人工智能是什么来了解它,尚未太迟。我们可以着手思考一种替代方案,它不亚于人工智能,但却以不同方式与机器合作。

——薇丝娜(Victoria Vesna)博士,艺术家,美国加州大学洛杉矶分校设计与媒体学院教授,加州大学洛杉矶分校艺术科学中心与加利福尼亚纳米系统研究所(California NanoSystems Institute)主任

广泛且深入的问题视界:

推动人工智能秘密发展背后的庞大势力

艺术市场的扭曲、关于潜在奇异点的两极化争论,以及被广泛误解的新科技复杂性——这些新科技通常被总结为人工智能——转移了我们对真正问题视界的注意力,而今日整个人工智能与艺术的故事便是在此视界当中发生。这个问题视界之所以产生,是因为人工智能的大规模部署,以及经常有问题的使用情况,而此类科技是在若干科技巨擘,而非少数政府的掌握中。巨量资料的汇流、处理器功能的进步、机器学习与相关科技的出现、私部门新参与者的崛起,以及极权主义与原型极权主义(proto-totalitarian)政府的全球性扩散,导致了一个复杂的局势,我们可以把这个局势本身视为在社会、文化与政治领域当中呈现出不止一种「奇异点」。

交互式AI装置「神秘的镜子」

——艺术家Mario Klingemann

图片来源:网络

每一项新科技都让我们如此惊奇,以致我们想要重新创造一切,这似乎是人类所面临的一种困境。人工智能可以作为一种界面,用以理解如气候数据等对人类的存续至关重要的事物。艺术作为科学的传统角色在此发挥作用,它提出在别处不会探讨的问题,亦能更早预见事物,而且看得更为透彻。

——宏齐克(Martin Honzik),艺术家,奥地利林兹电子艺术节、电子艺术大奖,以及电子艺术中心首席策展人

真正的奇异点关乎于若干重量级参与者所发挥的工业与金融力量。我们得让这个社会从委靡不振的状态振作起来,毕竟害怕那些仍然能被形塑的事物是毫无意义的。

——史托克,媒体艺术家,林兹电子艺术公司艺术总监暨共同执行长

我们处于一个矛盾的情况:我们以广泛无节制且不民主的方式使用科技,导致我们自身陷入危机,而我们唯有使用科技,方能找到解决方案。

——霍特纳,媒体艺术家,林兹电子艺术公司技术长暨未来试验室执行董事

相较于其他新兴科技,人工智能首度在媒体、教育与消费等领域把决策交由机器来执行。因此,我们迫切需要一种透明的方式来讨论有关训练人工智能系统所用数据的问题。

——莉柏(Veronika Liebl),奥地利林兹电子艺术公司欧洲合作中心主任暨林兹电子艺术节、电子艺术大奖,以及电子艺术中心执行董事

这个问题视界几乎是神不知鬼不觉地出现,就这样过了一段时间。在此期间,基于人工智能的工具则扩散到现代社会的大多数领域。这个过程迅速获得人们支持,而这些人早就以他们的公民角色为代价,来换取他们在主要日常活动中作为消费者和用户的角色。随着乔布斯(Steve Jobs)在2007年发表苹果公司首支智能手机(iPhone),人们对人工智能的接受度加速了智能手机的普及;与此同时,像是谷歌或脸书(Facebook)这样的公司也顺势崛起。后来才公诸于世的事实指出,脸书一直在助长政治仇恨与种族仇恨,并且影响选举,以支持民主阵营的敌人。同时,如亚马逊公司(Amazon)的Alexa之类的系统,作为以人工智能为基础的「助理」,受到许多家庭的喜爱;但后来却发现,该产品实际上会暗中监视用户。除了出于打击犯罪与恐怖主义的缘故而遭受国家监控之外,消费者亦主动让自己成为压迫自身的帮凶。这个母题(motif)以某种怪异且令人不安的方式,显现出其与集权主义政权历史令人不悦的相似性,也相当类似英国作家欧威尔(George Orwell)超过半个世纪前的著作内容。哲学家暨电脑科学家布拉顿(Benjamin H. Bratton)于其2015年的著作《堆叠:论软件与主权》(The Stack–On Software and Sovereignty)当中反思运算的地缘政治,并指出一项他认为大约发生于2008年的转折:「在这个转折点之前,人们更普遍地把运算系统在全球范围内的成长视为有益的深入发展。[...]然而,在这个转折点之后,天空变得黯淡,现在的云端(Cloud)则预示着国家监控、逃税、结构性失业、网络酸民文化,以及股市闪崩。」[11]

交互式数字媒体AI装置「plplpl.pl」

——艺术家Matthias Oostrik

图片来源:网络

越来越多公司出现另一种形式的严密监视与控制,这些公司似乎让它们的员工处于由人工智能执行的剥削利用状态,这让人联想到工业时代初期的资本主义,如同德国哲学家马克思(Karl Marx)与恩格斯(Friedrich Engels)在19世纪中叶所做的分析。人们长久以来争取的劳工权利,遭遇到试图忽视或削弱那些权利的强大政治阻力,而人们肆无忌惮、毫无节制地使用基于人工智能的科技,更强化了这股阻力。在所有涉及人工智能的领域里,尽管科技本身是无害的,但在管理或政府决策层面却存在着恶意,正是这些决策塑造了人工智能的使用或滥用方式。公民权、人权、劳权,以及隐私权和自由等权利都受到侵害,这些侵害是来自监视系统、脸部辨识、罪犯特征分析等运用人工智能的工具。

挑选用来训练人工智能系统的数据对于机器学习的应用至关重要。所选择的数据很容易导致系统内部产生某些类型的偏差,进而在司法、人力资源管理、保险,或是医疗保健等领域形成有问题的决策。倘若我们不修正这些偏差,它们将随着人工智能系统的持续使用,通过某种自我执行循环(self-enforcing loop)而变得更加根深蒂固。我们也能在媒体领域中观察到这类权利受侵害的影响,记者和媒体组织受到日益增加而且层面更深的攻击,日渐减少的注意力持续时间也削弱了我们详细深入分析新闻内容背景的能力。「假新闻」(fake news)迅速取代了严肃、高质量的新闻报导,成为大部分民众主要的信息来源。当然,并非所有「假新闻」都是由人工智能所制造;但它们在社交媒体平台上的放大效应却是由人工智能所驱动。此外,基于人工智能的工具可能以影片、言语、图像和文字等形式创造所谓的「深伪新闻」(deep fakes),更表明了这个领域层出不穷的问题。人工智能领域的顶尖研究员罗素(Stuart Russell)在1996年与诺米格(Peter Norvig)针对这项主题合著了一本标准教科书[12] 。20年后,鉴于机器学习的兴起,罗素在2015年的一场访问中,将不受控制的人工智能比拟为核能及其在军事与民间用途上的破坏性影响。罗素倡议「修改人工智能的目标与学生的相关培训,以使人工智能系统与人类的目标一致性成为此领域的关键,就如同围阻体(containment)对于核融合研究目标的重要性一样」[13]。

只要我们的经济和全球市场仍在追求无止尽的成长,人工智能的进化就会势不可挡。已然存在于硅谷的奇点大学(Singularity University),正在培育一个新的世代,以迎接那些臆测性的后奇异点未来,而在这些未来里,人工智能将超越人类智慧。因此,科技的发展已经是现在进行式,无论是政界人士或是现行的法律制度,似乎都无法及时做出反应。

——奥伦施雷格,西班牙希洪LABoral艺术暨创意产业中心艺术总监(2016-21)

目前关于人工智能伦理规范的讨论中,缺乏有关伦理本身以及正义与公平等问题的反思。伦理意味着精准提出那些困难且无解的问题,对于这些问题,我们没有解决办法,只能持续进行利益磋商。

——史托克,媒体艺术家,林兹电子艺术公司艺术总监暨共同执行长

人工智能与艺术的结合可以协助我们了解人工智能所造成的巨大影响,但关键依然在于艺术家,在于对话,在于社会,而非艺术本身。同样地,急迫且重要的对话也围绕着人工智能展开,但最关键之处并不在于这项科技本身。

——辛德丝(Caroline Sinders),艺术家,机器学习设计研究员,Convocation Design + Research设计研究事务所创办人

若要完整检视人工智能背后的问题视界,就必须考虑技术基础设施的毁灭性生态足迹。这些技术基础设施乃所有机器学习系统和深度神经网络运作所必需。人工智能领域的研究员克劳佛(Kate Crawford)把人工智能描述为一种「采掘工业」:「当代人工智能系统的产生有赖于大规模开发地球上的能源、矿产、廉价劳动力,以及数据资料。」[14]研究员克劳佛和乔勒(Vladan Joler)在一项名为「解剖人工智能」的计画中,分析了亚马逊公司回声系统(Echo system)背后的整个资源方案——包含人类资源与自然资源。回声系统就像容纳深入地下的采矿电梯井上端结构的小屋一样,它位于一个既广且深、具有惊人复杂度与相互依存度的结构顶端。这个结构某种程度上诡异地近似于殖民主义者从殖民地国家及其被奴役的人民中榨取天然资源的剥削模式。乔勒与SHARE Lab的团队共同执行了脸书算法工厂(Facebook Algorithmic Factory)计划,揭示了脸书内部算法资料处理的过程及层次,其中可能隐藏着新的剥削利用与操控方式。克劳佛在其2021年的著作《人工智能图册》(Atlas of an AI)中,详细精心地描述了人工智能背后的问题视界。她的分析循序渐进地解构了围绕人工智能的迷思,这些迷思形成烟幕,影响着人工智能与艺术的实践。这般广泛且严谨的分析并非为了替人工智能的未来添加反乌托邦情境,而是旨在揭开至今依然不可见的数据处理过程之面纱,借此提供一个有根据的基础来积极形塑未来对科技的使用。显然地,人工智能的乌托邦许诺——主要见于科技公司对其产品的营销宣传——与人类自我毁灭的反乌托邦情境,皆非未来设计决策与政策制定的有用指引。眼前的挑战,就是在这令人进退维谷的两个极端之间找出第三条路,并且避开在那儿等着的许多概念陷阱。这项尝试的一个关键点是要摆脱必然性(inevitability)这项观念。在大多数有关人工智能的讨论里,无论是乌托邦派或是反乌托邦派,都带有必然性的观念。这项观念是一种干扰,它使得关于科技用途的反思与决策无法影响人工智能。克劳佛与科技史学家坎波洛(Alex Campolo)以「魅化决定论」(enchanted determinism)一词来指称这种复杂性在知识论层面上的扁平化(此亦为机器学习的关键要素之一):「人工智能系统一方面被视为是具有魔力的,超越我们已知的世界;但另一方面,由于它们发现的模式能够用于确切预测人们的日常生活,因此也具有决定论的特征。有关深度学习系统的讨论认为,把数据的抽象再现层层相叠,扩展了机器学习技术,而魅化决定论亦由此获得近乎神学的特质。深度学习途径往往是无法解释的,甚至对创造它们的工程师而言亦然,这让它们散发出一股过于复杂以致无法监管、过于强大以致无法拒绝的气息。[...]我们知道应专注于方法的创新性,而非探究首要之务为何:事物本身的目的。最重要的是,魅化决定论掩盖了权力,并且封锁了有根据的公共讨论、批判性审查,或彻底拒绝的机会。」[15]

目前许多组织正在制定有关人工智能使用的政策。政策制定者、科学家,以及产业代表正在辩论这项议题。艺术家却通常被排除在外。我们正在制定追究过去而非展望未来的政策。数字艺术家应该参与这场思辨,针对可能的发展以及这些科技对人类与自然的长期影响,提供一个广泛、长远的未来观点。

——杰莫尔(Mitja Jermol),斯洛文尼亚卢比安纳约瑟夫. 斯特凡研究所(Institue Jožef Stefan)知识移转中心主任

人工智能过去与现在的军事背景,形塑了我们今日在监控、数据撷取,以及风险评估各方面所见的种种实践。这些过去被情治单位使用的法外工具,如今已散播开来,从军事领域转移到商业科技领域,使用于教室、警察局、工作场所,以及就业服务处。今日,这些塑造人工智能系统的军事逻辑已成为市政工作的一部分,而且更加猖狂地扭曲国家与国民之间的关系。

——克劳佛,纽约大学当代人工智能研究中心共同创办人,《人工智能图册》作者

我们活在一个人类等同于产品的时代。我们必须让人类成为讨论的焦点,而不是将人类融入到那些使人工智能能够驱动经济的算法系统里。某件意义重大的事正在发生,而艺术能在其中藉由创造沉浸式体验来让人们普遍理解这些议题,从而发挥关键作用。

——法尔肯斯特姆(Cecilie Waagner Falkenstrøm),艺术家

在实践伦理途径的个人层面上,荷兰时尚科技设计师维普雷希(Anouk Wipprecht)主张,自我克制以及平衡且尊重地使用人工智能,是系统设计者的责任:「人工智能/机器学习的问题是:它需要资料,它『渴求』信息,因为资料越多,它就能想出更好的解决方案。这就是身为机器学习开发者的我所盼望的,例如:数据越多,我就能创造出更棒的互动。然而,当我转换成设计师的身份时,则希望温和地对待这份数据,确保穿戴者获得安全保护。所以,我必须在这两个反差极大的身份之间取得平衡。你在设计一套系统时,若想不出一些非侵入性的方法,可以创造简化的设定,并且尽可能保持事物的亲密性与私人性,借此获致平衡。[16]

与此同时,欧洲共同体(European Community)、林兹电子艺术公司,以及欧洲各地的组织都在推行新措施,旨在制定和推广「数字人文主义」(digital humanism)。它们对下述矛盾情况做出反应:人造科技的使用亟需规范,以使这些科技能够用于人道和非破坏性的目的。「数位人文主义」这项倡议,寻求的是一种进入数字社会的欧洲模式,这种模式可以避开信息科技垄断者的「数据资本主义」与独裁政权的「数据极权主义」(data totalitarianism)。在「欧洲数字人文主义平台」(European Platform for Digital Humanism)的努力下,「艺术与科技的合作成为一个人们渴望已久的希望载体」[17]。艺术家的投入就算尚未出现在人工智能问题视界的其他各种实例里,如今亦已成为某种寻找解决方案的最终手段。

我们仍须自己做出决策。唯有在不引起最广泛意义上的伦理疑虑时,才能运用自动化决策。

——克尔潘,斯洛文尼亚卢比安纳卡佩利加艺廊艺术总监

艺术家有一种预料能力,而且也许已经能够向我们说明人工智能有可能催生的实践与用途。我们可从人工智能与艺术的关系当中,发现使用人工智能的潜在益处、局限,甚或威胁。

——艾达(Michel Ida),法国格勒诺布尔原子能和替代能源委员会(Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives)

具挑战性且大有可为的实践:

人工智能考验下艺术与科学的邂逅

尽管目前人工智能领域显得晦涩难解,其背后的问题视界也看似渺茫,但是处理人工智能诸多面向的艺术途径却相当有趣,而且充满挑战性。鉴于媒体艺术在探索新科技、将新科技发挥至极限,以及在初期让人们理解这些新科技之影响等方面的悠久传统,人工智能对于艺术实践的吸引力似乎相当合乎逻辑。人工智能的近期发展甚至带有数字转型巅峰的特征,把人们尚未完全理解的某种科技与人们可能探讨的几乎所有影响层面相结合。这类处理新科技的艺术途径也已成为林兹电子艺术中心不可或缺的一部分,跨领域创作和促进艺术与科学的邂逅乃其日常实践的特征。林兹电子艺术中心有关人工智能的活动经验,包括2019年发起的「欧洲人工智能艺术实验室」(European ARTificial Intelligence Lab),它勾勒出应用人工智能进行艺术创作的前景及其所面临的重大挑战。该实验室的前身是「欧洲数字艺术与科学网络」(European Digital Art and Science Network, EDASN),林兹电子艺术中心藉此成功地集结了欧洲核子研究组织(CERN)、欧洲南方天文台(European Southern Observatory,ESO)、欧洲太空总署(European Space Agency,ESA)等科学机构,以及数字艺术领域的文化合作伙伴,使得艺术家能够以驻村的形式,获得艺术与科学邂逅的实际经验。「欧洲人工智能艺术实验室」的一项重要目标,是让艺术家更有能力催化对人工智能相关议题的反思与创新。

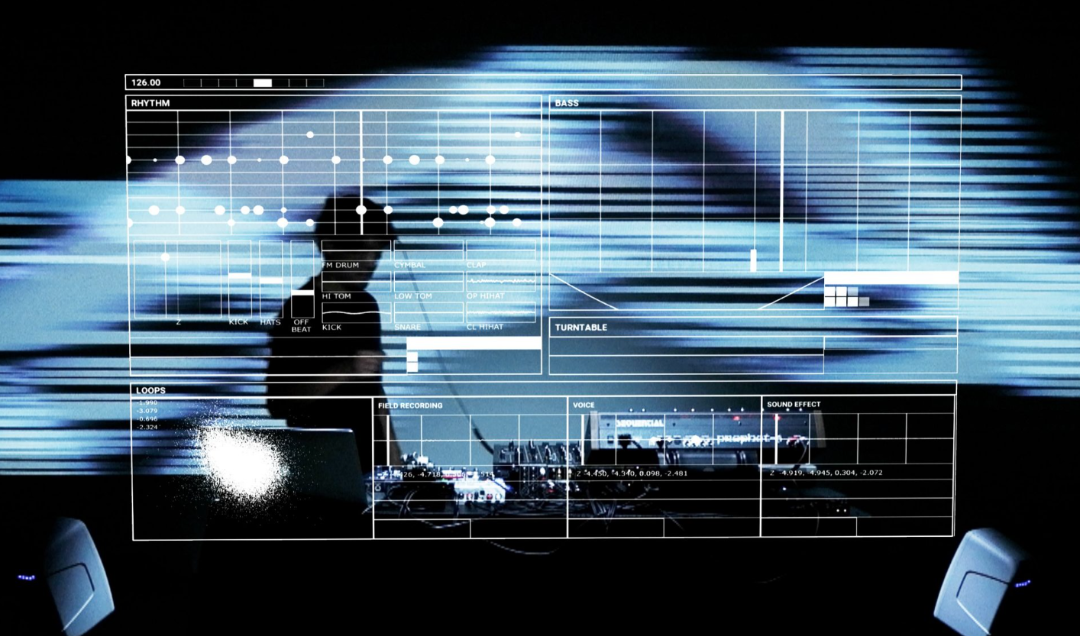

AI实时生成音乐的即兴DJ表演「AI DJ 」

——Qosmo团队

图片来源:网络

「人工智能与艺术」的重点在于探讨艺术在这样一个对社会具有全球意义的领域里应该发挥的作用。有关人工智能创作的问题,都只是娱乐消遣。倘若人类艺术家真的被人工智能所取代,那么社会上早就发生过许多重大事件。

——宏齐克(Martin Honzik),艺术家,奥地利林兹电子艺术节、电子艺术大奖,以及电子艺术中心首席策展人

当你使用人工智能进行创作时,问问自己为何要使用这种媒介。这项科技是否在帮助你表达某事某物?这项科技是否符合你所欲传递的内容?注意不要为了科技而使用科技。人工智能不会让某个想法变得更有趣。

——辛德丝(Caroline Sinders),艺术家,机器学习设计研究员,Convocation Design + Research设计研究事务所创办人

由于大多数机器学习与深度神经网络方面的专业人员均受雇于那些投入大量资金推动人工智能研发的顶尖公司,因此,业界对那些有兴趣而且能够与艺术家合作的科技人才需求甚巨,但艺术家往往缺乏这种机构与资金上的奥援。活跃在人工智能领域的艺术家经常从三个主要选项中做出抉择:(1)与程序员合作,并以计划资金来支持其创作;(2)采用陡峭的学习曲线,以学习必要技能,或是从教育背景和计划经验着手,来深化现有的技能;以及(3)参与大公司的驻村计划或公共计划,例如「欧洲人工智能艺术实验室」。然而,对所有人而言,这三条路径并非全都是务实的选项,因为大多数艺术家进行的都是低预算的艺术计划,或者欠缺建立更深层次人工智能专业知识的编程能力。因此,增加人工智能与艺术驻村计划的公共资金,似乎是当务之急。

若我们更仔细检视上述前两个选项,会发现源自艺术家传记某些层面的多样性。丹麦艺术家法尔肯斯特伦(Cecilie Waagner Falkenstrøm)总是与她团队中的程序员合作,也可能包括编舞家或视觉艺术家,视计划需求而定。她的艺术计划「半人马」(Centaur)[18],就是与编舞家利德堡(Pontus Lidberg)和媒体艺术家池田亮司(Ryoji Ikeda)合作的多领域实践。「半人马」应用希腊神话中半人半马生物的隐喻,结合人工智能与人类智慧。「这是一件现代舞作品,它藉由九位舞者在舞台上与基于机器学习技术的装置进行现场互动,来阐释人与机器之间的紧张关系。」 美国机器人技术专家暨插画家佩特库斯(Sarah Petkus)与她的伙伴电子工程师暨软件开发设计师科赫(Mark J. Koch)合作,共同利用「欧洲人工智能艺术实验室」等艺术家驻村计画,为特定的计画扩展他们的专家圈子。以「月兔」(Moon Rabbit)计画为例,他们在「欧洲人工智能艺术实验室」的参与内容,包括在荷兰莱顿天文台(Leiden Observatory)与奥地利林兹电子艺术中心未来实验室的驻村。这完全合情合理,因为在他们的驻村计划中,他们「试图教导一套人工智能系统从星团、行星表面,以及其他天体的图像中识别熟悉的形状和物体」。

交互式AI装置「适当的回应」

——艺术家Mario Klingemann

图片来源:网络

目前较受关注的问题是艺术家能够在他们的作品中利用人工智能科技的方式,而较少关注计算机科学家如何运用艺术。这是一股单向的强劲潮流。

——卡拉斯(Christos Carras),希腊雅典欧纳西斯文化中心(Onassis Stegi)主任

土耳其电脑艺术家阿克腾(Memo Akten)本身也是工程师与电脑科学家,因此在他自己的教育和实践中结合了艺术与科学[19]。他的计划「学会去看:阴郁的星期日」(Learning to See:Gloomy Sunday)是基于「我们看到的不是事物的本质,而是我们的本质」这项深刻见解,并使用一种大致上受到人类视觉皮层启发的人工神经网络。在这项计划中,不再仿照人类心智的人工智能科技发现自己深刻反映出人类的感知方式,并使我们能够探讨「透过他人之眼看待世界」这个难题。林兹电子艺术中心未来实验室的「创意智慧」(Creative Intelligence)计画重点研究员尼克朗(Ali Nikrang),其背景也是结合了两种不同的专长。尼克朗(Ali Nikrang)不仅学习作曲和接受成为钢琴家的培训,同时也研读计算机科学。这样的背景使他能够胜任人工智能与音乐的研究,并且在林兹电子艺术中心扮演重要的角色。在「人工智能与音乐」的交会方面,当首届「声音之云」(Klangwolke)户外声光音乐会让布鲁克纳(Anton Bruckner)的C小调第八交响曲流淌在林兹这个城市时,音乐自林兹电子艺术节于1979年创立以来所扮演的角色与音乐和数学之间的密切关系便趋于一致。这种近似性将基于人工智能的科技在作曲上的应用,转化成一个成果丰硕的研究与实验领域,例如尼克朗于2019年在「未竟的马勒」(Mahler Unfinished)计画中所进行的精采测试。尼克朗将马勒未完成的交响曲片段里中提琴乐想(motif)的前十个音符输入到OpenAI人工智能研究实验室的「MuseNet」这个基于人工智能的音乐系统,与波施纳(Markus Poschner)指挥的布鲁克纳管弦乐团共同呈现出马勒的最后一部作品——亦即其未完成的第十号交响曲——的完整版本。尼克朗和波施纳改编机器学习系统生成的结果,然后于2019年林兹电子艺术节的「大音乐会之夜」(Big Concert Night)上,由布鲁克纳管弦乐团的人类音乐家在林兹电子艺术节后城市场馆(POSTCITY)的「站台厅」(Gleishalle)演奏。同年,林兹电子艺术中心——作为欧盟执行委员会(European Commission)「科学、技术与艺术联盟」(STARTS)倡议的一分子——推出音乐会暨研讨会活动「AIxMUSIC」,旨在促进「人类创造力与机械性完美在未知领域中的相遇」。「AIxMUSIC」提出若干关于「人工智能与艺术」的重要问题,希冀超越单纯的科技讨论,走向文化反思:「机器是否能够创造出扣人心弦的艺术作品或巧妙的科学理论?我们是否能够并且愿意以欣赏人类艺术创作的同样方式和深度去欣赏机器的创作?」

艺术探索人工智能的边界及其在政治、社会、经济和文化生活各领域的影响,并使其清晰可见。艺术以截线且多元的方式,引发反思与辩论,链接事实与虚构,超越了市场或政治利益的宰制。颠覆性且打破常规的思维、可视化或表演,对人工智能与艺术而言,不仅有趣,而且必要。

——奥伦施雷格(Karin Ohlenschläger),西班牙希洪LABoral艺术暨创意产业中心(LABoral Centro de Arte y Creación Industrial)艺术总监(2016-21)

由于当前的人工智能炒作热潮和人工智能研究背后的经济压力,大多数相关专业人才都已经受雇,而许多艺术家也没有财力去资助人工智能计划。因此便需要公共投资来支持更多应用人工智能的艺术计划,这将进一步促进共同利益。

——莉柏(Veronika Liebl),奥地利林兹电子艺术公司欧洲合作中心主任暨林兹电子艺术节、电子艺术大奖,以及电子艺术中心执行董事

即使是这样匆匆一瞥最近的「人工智能与艺术」计画,都能指出至少两个值得注意的层面。与人工智能相关的艺术作品可作为艺术与科学交会的最显著化身。与此同时,这类作品让艺术与科学的合作经历了严峻的考验,因为当涉及到像人工智能这样高要求的科技时,促成两者的合作实际上比想象的要困难得多。此外,许多计划以令人耳目一新的直接性与原创性,直指某些有关人工智能更深入且最关键的问题,最终以这项科技让艺术作品发展出更精致的样态。2020年,德国媒体艺术家克林格曼(Mario Klingemann)的作品《适当的回应》(Appropriate Response )获得林兹电子艺术大奖(Prix Ars Electronica)中的评审荣誉奖。该作品运用以额外60,000句引述文字来加以训练的强化版GPT2神经网络。这件装置作品让参访者跪在长凳上,犹如在礼拜堂一般,每一位参访者都面朝一部机械翻页显示器,其上显示着由系统内建的人工智能所创造的独特格言。克林格曼谈到「我们畏惧人工智能,却又希望它能帮助我们」这项事实,这令人想到类宗教情境,最终让用户自行赋予这些格言意义。从另一个角度观之,《适当的回应》这件作品也可以作为一个出发点,让我们从而反思人类与人工智能之间可能出现自发性合作的直觉式途径。

人工智能机器人「Tesla Bot」

——Tesla

图片来源:网络

我享受与科学家合作的乐趣,喜欢那些在交谈中出现的东西。我也喜欢那些事情出了差错的时刻,这会激发有趣的事物。但我不觉得我是在和人工智能合作,因为那些统计程序是无意识的。它们背后的概念才能创造艺术。

——里德勒(Anna Ridler),艺术家兼研究者

崛起中的新关系:

人工智能与艺术家

尽管人工智能与艺术的实践可能受限于结构性压力与迫在眉睫的问题视界,但发生在人类艺术家与人工智能系统之间的实际交会才是这个领域中所有艺术计划的核心。正是这种交会的内部运作形塑了实践、过程,以及传达至受众的任何结果。由于人工智能这个标题涵盖了许多人们尚未完全理解的科技,亦鉴于人们广泛体验到在人工智能系统中运作的那种极为陌生的智能类型,最终证明,这样的交会远比运用数字科技的一般艺术作品更加细腻且具有挑战性。唯有通过实践本身的实验,涉及人工智能的艺术过程方能产生新的形式与样态。

机器可以成为创作中与人类平起平坐的伙伴,这种情况可比作即兴演奏,一位伙伴对另一位伙伴做出反应,反之亦然。机器的创作仍然是统计性的,并且受限于用以训练系统的数据。它缺少创作意图与介乎其中的「绮想」。界定艺术的是意图、过程,以及背景脉络。

——霍特纳(Horst Hörtner),媒体艺术家,林兹电子艺术公司技术长暨未来实验室执行董事

在艺术脉络中使用人工智能,必须与人工智能协作。在人工智能与人类之间的合作与协作领域,最显著的限制是两者之间缺乏共同语言。人工智能系统相当复杂,目前仍然找不到一个令人满意的方法,能够用人类可理解的方式来控制人工智能并与之协作。

——尼克朗,艺术家,林兹电子艺术公司未来实验室「创意智能」计划重点研究员

希腊雅典欧纳西斯文化中心主任卡拉斯(Christos Carras)观察到:「计算创造性(computational creativity)确实让我们更深入地思考人类自身的创造力。」[20]在理想情况下,这类实验让我们更接近有关人类与机器创造力的核心问题。再次强调,我们可以从实际的实践中发现一道广泛的哲学答案与途径光谱,来自于个人对「奇异点」的立场以及对机器「创造力」的归因。这道光谱从那些只是把人工智能应用当作「工具」来使用的人,一直延伸到那些将人工智能理解为「自主创造者」的人。经验累积得越多,介于这两个极端之间的中间地带似乎就变得更宽广,现在它还包含了「协作」和「同伴情谊」(companionship)等概念。虽然在这个中间地带存有广泛共识——亦即就算是今日最先进的人工智能系统也缺乏人类的意图和情感——但人类那根深蒂固将机器「人性化」的倾向,使我们假定有一个人类能与之平起平坐进行交流的实体。即使这种认为机器具有人类特性的倾向并未发生,深度神经网络的产物令人出乎意料的程度,也会令人叹为观止,并且几乎迫使我们去假定一个自主智能体作为我们的对应者。正如尼克朗指出,找到人类艺术家和人工智能系统的协作形式并非易事:「协作意指以平等、相对应的地位共事。受过训练的神经网络对于在训练期间习得的音乐,会有自己的期待与假设。它会依据这些假设以及前面若干既定的音符,计算出下一个音符的概率。人类艺术家则抱持不同的假设与期待。身兼研究员与艺术家的我们,目标应该是创造一个专业艺术家和非专业艺术家都能使用新的环境来融合这两个世界。现有的人工智能系统唯有与人类合作,方能发挥其创造性潜力。」[21]

可交互的人形机械装置「耕魂乙」

——艺术家林万山

图片来源:网络

机器学习算法是我用来创造艺术作品的媒介。我不认为机器能像艺术家一样独力创作。

——法肯斯特伦(Cecilie Waagner Falkenstrøm),艺术家

有时候,我们在投入创作之前,必须先建立一个令人振奋、有所感悟的环境,那是一种特别的精神状态,让我们放松并沉浸其中,接着开始发挥创造力。机器擅长创造许多有趣的、发人深省的谈话开场白,从而帮助我们建立这种环境。但我们不应该误以为这是具有原创性的创造行为。意义的生产才是艺术创作的真谛。

——克尔潘(Jurij Krpan),斯洛文尼亚卢比安纳卡佩利加艺廊(Kapelica Gallery)艺术总监

音乐与数学的邻近性,以及音乐在历史上对科技的亲和力,或可提供我们一些深刻见解,帮助我们探索人类艺术家与人工智能在艺术过程中相遇的更细微面向。美国长号演奏家、作曲家暨实验音乐学者刘易斯(George E. Lewis),早在1988年就创造了一套名为「航海家」(Voyager)的即兴创作软件,远早于机器学习和深度神经网络的问世。「『航海家』能够实时分析即兴创作者的表演,在对音乐家的演奏做出复杂回应之际,也透过程式本身的内部过程产生独立行为。」[22]爵士乐的即兴创作,既为这种协作的可行隐喻,亦为实务上的佳例,正如路易斯运用「航海家」的表演所示。机器可以在创作过程中扮演重要角色。机器会创作,但它永远都是人类与非人类行为者合作过程的一部分。

——法肯斯特伦(Cecilie Waagner Falkenstrøm),艺术家

与我们正在开发的人工智能建立有意义的关系,能否帮助我们预先准备好在那个时代到来时与我们的科技后代进行更健康的对话?[...] 机器教养不仅关乎理解(我们的)人工智能子女,也与人工智能的学习和发展有关。而(我们)帮助它们发展为能够决定它们所见事物之个体,这就是我们身为创造者的愿望,亦即它们深刻理解到自己作为实现个体性(individuality)的人工智能有何意义。

——佩特库斯(Sarah Petkus)和科赫(Mark J. Koch),艺术家

人工智能并非工具,而是能够与艺术家共事的精密仪器。协作就发生在双方都不知该如何发挥各自强项的时候。

——米勒(Arthur I. Miller),伦敦大学学院(University College London)哲学与历史学系荣誉教授,着有《机器里的艺术家:人工智能驱动的创意世界》(The Artist in the Machine:The World of AI-powered Creativity)(2019)

思索合作、协作与竞争之间的差异是一件有趣的事。你能够以展示合作、共同创作与协作如何比竞争更能导向不可预知且令人兴奋之结果的方式来使用机器学习和人工智能。人工智能可以放大这种体验。

——薇丝娜(Victoria Vesna)博士,艺术家,美国加州大学洛杉矶分校设计与媒体学院教授,加州大学洛杉矶分校艺术科学中心与加利福尼亚纳米系统研究所(California NanoSystems Institute)主任

人工智能与艺术不仅关乎协作,更关乎人类与机器之间更深层的共生关系。此处所谓的共生关系,是指两者互补,互相帮助,不仅仅是索取,也给予回馈。机器能够侦测、预测,以及看见模式,但它们很难理解这些发现所代表的意义。

——杰莫尔(Mitja Jermol),斯洛文尼亚卢比安纳约瑟夫. 斯特凡研究所(Institue Jožef Stefan)知识移转中心主任

有诸多理由说明为何机器应该创作。自第二次世界大战以降,艺术一直包含实验性实践,以产出不以人类主体性为中介的结果,例如凯吉(John Cage)和激浪派(Fluxus)。这基本上与你渴望得到一个你自己不会产出的结果是一模一样的。计算创造性是内嵌在这个过程中的一种方式。

——卡拉斯,希腊雅典欧纳西斯文化中心主任

一面由远而近的明镜:

人工智能与人的境况

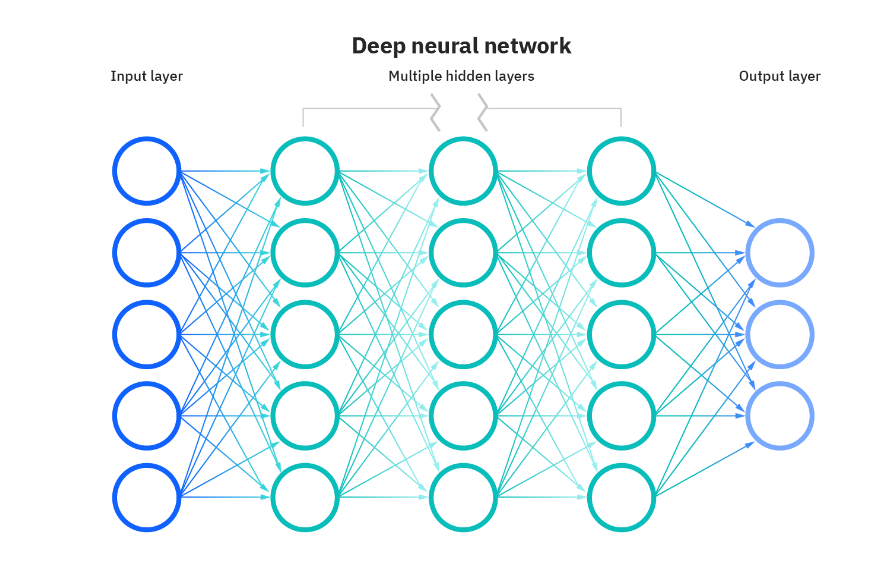

人类艺术家与人工智能在艺术创作过程中的亲密接触,不仅催生了能够提出问题并激发批判性讨论的有趣作品,也可能超越这一点,针对真正意义上的人类创造力有何特征提出深刻见解。显然,创意机器(creative machines)这项观念挑战了人类身为地球上唯一能够创造和欣赏艺术的物种这个自我形象。甚至在对人类的伟大与自尊进行了一长串的「侮辱」之后,创造艺术的人工智能所带来的挑战似乎在相当大程度上威胁着人类,因为它比即将到来的超级智慧(superintelligence)愿景更深入地触及人的境况(human condition)。奥地利学者暨精神分析学创始人佛洛伊德(Sigmund Freud)曾经起草一份《对自恋者的侮辱》(narcissist insults)清单[23],这张清单始于宇宙学和哥白尼的天体论转向,接着是达尔文(Charles Darwin)发现人类是由动物祖先演化而来,最后以佛洛伊德的潜意识理论告终,他的潜意识理论让人类明白他们的有意识「自我」并非自身的主宰。其他人也扩充了这份清单,如今包含了理解到人类的生存是镶嵌于生物圈(biosphere)内,并与之成为生命共同体,以及超级人工智能超越人类智慧的愿景。在吸收所有「打击」之后,人类的艺术创造力领域——包括惊人的原创性、个人艺术意图之表达,以及唤起深层情感之能力等特质——似乎已成为人类最后的寄托,而它现在也遭到围攻。这段侮辱的历史或许有助于解释人类对于人工智能相关议题的某些反应。

神经网络结构图 图片来源:网络

考虑到我们与不同肤色或不同宗教的人类互动是多么的困难,我们是否真的能接受这种人工智能的彻底他者性(otherness)?——史托克(Gerfried Stocker),媒体艺术家,林兹电子艺术公司艺术总监暨共同执行长

由于人工智能的出现,我们不得不再次思考人的境况,思考我们对于智慧究竟为何的有限认识。附带一提,我们探索的不仅是人工智能,同时也包括其他人类与非人类的智能、觉知与意识。

——奥伦施雷格,西班牙希洪LABoral艺术暨创意产业中心艺术总监(2016-2021)

人类会做出这些反应——包含所有极端的情况——也是因为人工智能犹如一面反映人的境况的明镜,尽管是一面我们可能不想多看一眼的镜子。我们可从这面镜子中看到科技是如何影响人类在社会中的行为,诱发个体性格从注意力广度与同理心的削弱到不同形式素养的丧失等变化,而这些不再被认为必要的性格,却在没有电力时,可能突然又成为维持生存不可或缺的条件[24]。人工智能不仅让我们面对我们自己,也让我们面对某种「他者」的形式,即使这并非难以接受,但要理解也是极为困难的。 史托克于2017年针对这方面表达了某种怀疑态度:「考虑到我们与不同肤色或不同宗教的人类互动是多么的困难,我们是否真的能接受这种人工智能的彻底他者性?」[25]

当人工智能有可能挣脱人类的束缚,并开始作为一部独立思考的机器时,最耐人寻味的情况便会发生。当你结合两种人工智能算法,让它们开始互相交谈,忽然之间,我们就无法理解他们的对话了。当你把机器与有生命的非人类有机体相结合时,也会发生同样的情况。它们的互动会使你跳脱人类中心主义的观点。我们应该以某种方式让机器脱离我们的掌控,以便反映我们解释事物时所采取的笛卡尔式态度。科学最近也告诉我们,光有理性的方法是不够的。

——克尔潘,斯洛文尼亚卢比安纳卡佩利加艺廊艺术总监

风险不在于机器将会变得比人类更聪明,而是在于人类将会屈从于人工智能的决策过程,并且逐渐遗忘其他所有在这些过程中被忽略的元素。这些元素可能是如人类经验或立基于价值的存在那般极为珍贵的事物。风险在于我们愿意牺牲人的境况当中的元素,当持续与机器交流成为我们的第二天性(second nature)时,我们就会慢慢遗忘它们。

——卡拉斯,希腊雅典欧纳西斯文化中心主任

藉由跳脱人类中心主义的窠臼来趋近人工智能的「彻底他者性」,似乎是我们即将面临的挑战之一。事实上,我们也可以用一个截然不同的、不再是人类中心主义的方式来解读对人类自我理解的「侮辱」这个故事。这项观点可能奠基于夏农(Claude Shannon)建立的信息理论,也可能融合了另一种看待事物的方式,就算不是透过机器,至少会是透过对运算的更广泛理解来看待事物。在此,悠久科学史当中的各个里程碑——从牛顿(Sir Isaac Newton)制定的物理学抽象概念,到脱氧核糖核酸(DNA)作为细胞层次讯息处理器的生物学发现——正逐渐汇集成一种理解,亦即它们基本上都与信息相关。我们也可以从这样的观点中看到理论上作为物质世界起源的信息。正如格雷克(James Gleick)在2011年出版的著作《信息——一段历史、一套理论、一股洪流》(The Information–A History, A Theory, A Flood )当中指出:「整个世界因此被视为一部计算机——一部巨大无比的信息处理机器。[...]物理定律即为算法。[...]这个世界计算自身的命运。[...] 每一种新的媒介都会彻底改变人类思想的本质。长远来看,历史即为信息意识到自身的故事。」[26]最终,这可能是在数字转型巅峰所划定的所有问题视界背后,由人工智能带来的更宽广视野。

不同人工智能之间的协作可以让它们发展出它们自己的艺术、互动、语言与价值观。

——杰莫尔,斯洛文尼亚卢比安纳约瑟夫. 斯特凡研究所知识移转中心主任

我们正在持续重新定义人的境况。倘若我们必须重新思考我们在这个世界中的位置,那么人类与科技的关系只是其中一种矢量。另一种重要的矢量则是人类与自然的关系。事实上,人类、科技与自然构成一种三角关系。把自然放进这个等式里是必要的。从工业革命迄今,人们的讨论始终忽略了这第三项因素。

——乔勒(Vladan Joler),SHARE Lab总监,塞尔维亚诺维萨德大学(University of Novi Sad)教授

然而,与此同时,我们还有一些事情要做。反思与讨论相当有助于重新制定人的境况,但在很大程度上,人的境况是由在地与全球脉络下共同生活的实践、与生物圈的互动,以及——尤其是——我们生活周遭系统与科技的设计所形塑的。因此,以永续与人性化的方式,通过明智地设计或重新设计这些系统——包括整个人工智能复合体的实践——来管理这种根本性的转变,依然是重中之重。拥有人工智能与艺术实践经验的艺术家,将于此扮演关键角色。

人们很难了解机器如何理解事物。我们所能做的是重新看待我们的理解方式,重新界定生而为人的意义。我们不仅与机器协作,而且还与它们融合。以往,是我们人类和作为「他者」的机器; 但如今,两者逐渐融为一体。意识是可计算的,因此我们没有理由不能通过编程让机器拥有意识。

——米勒,伦敦大学学院哲学与历史学系荣誉教授,著有《机器里的艺术家:人工智能驱动的创意世界》(2019)

人工智能所做的,是以有趣的方式创造了某种反映人性的镜子。我们创造了人工智能,而它现在正回过头来影响着我们。

——薇丝娜博士,艺术家,美国加州大学洛杉矶分校设计与媒体学院教授,加州大学洛杉矶分校艺术科学中心与加利福尼亚纳米系统研究所主任

文中注释

[1] Stocker, Gerfried, “Artificial Intelligence–The Other I,” in: Leopoldseder, H., Schöpf, C. & Stocker, G., Artificial Intelligence–The Other I , Ars Electronica Festival 2017, Hatje Cantz, Berlin, 2017, pp. 16 - 17.

[2] Miller, Arthur I., The Artist in the Machine–The World of AI-powered Creativity, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts / London, England, 2019, p. 92.

[3] Miller, Arthur I., The Artist in the Machine–The World of AI-powered Creativity, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts / London, England, 2019, p. 99.

[4] Minsky, Marvin: The Society of Mind, Simon & Schuster, New York, 1985.

[5] Nikrang, Ali, “ARTIFICIAL CREATION OF MEANING? THE FASCINATION AND LIMITATIONS OF A.I.-BASED MUSIC COMPOSITION,” in: Daejeon Biennale 2020, Catalogue, 2020, p. 123.

[6] Miller, Arthur I., The Artist in the Machine–The World of AI-powered Creativity, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts / London, England, 2019, p. 188.

[7] Nikrang, Ali, “ARTIFICIAL CREATION OF MEANING? THE FASCINATION AND LIMITATIONSOF A.I.−BASED MUSIC COMPOSITION,” in: Daejeon Biennale 2020, Catalogue, 2020, p. 122.

[8] Miller, Arthur I., The Artist in the Machine–The World of AI-powered Creativity, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts / London, England, 2019. http://www.artistinthemachine.net

[9] Kurzweil, Ray: The Singularity is Near–When Humans Transcend Biology, Penguin Books, New York, 2005, p. 7.

[10] Bostrom, Nick: Superintelligence–Paths, Dangers, Strategies, Oxford University Press, Oxford, 2014, p. v.

[11] Bratton, Benjamin H.: *The Stack – On Software and Sovereignty*, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts/London, England, 2015, p. xvii.

[12] Russell, Stuart J. and Norvig, Peter: Artificial Intelligence – A Modern Approach, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1995.

[13] Bohannon, John: “Fears of an AI pioneer–Stuart Russell argues that AI is as dangerous as nuclear weapons,” in: Science, Vol. 349, 17 July 2015, p. 252.

[14] Crawford, Kate: Atlas of AI–Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence, Yale University Press, New Haven/London, 2021, p. 15.

[15] Crawford, Kate: Atlas of AI–Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence, Yale University Press, New Haven/London, 2021, pp. 213-214.

[16] Anouk Wipprecht, 与本文作者的会谈, June 2021.

[17] “European Platform for Digital Humanism,” in: in: Leopoldseder, H., Schöpf, C. & Stocker, G., Out of the Box–The Midlife Crisis of the Digital Revolution , Ars Electronica Festival 2019, Hatje Cantz, Berlin, 2019, p.

[18] https://www.ceciliefalkenstrom.com/centaur/

[19] 他于2021年发表的博士论文《深度视觉仪器:人类对创意表达的深度神经网络所采取的实时、连续与有意义的控制》(Deep Visual Instruments:Realtime Continuous, Meaningful Human Control over Deep Neural Networks for Creative Expression)也涉及这个领域的某个主题。

[20] 卡拉斯于2021年5月与本文作者的谈话内容。

[21] Nikrang, Ali, “ARTIFICIAL CREATION OF MEANING? THE FASCINATION AND LIMITATIONS OF A.I.−BASED MUSIC COMPOSITION,” in: Daejeon Biennale 2020, Catalogue, 2020, p. 127.

[22] Lewis, George E., “Too Many Notes: Complexity and Culture in Voyager,” Leonardo Music Journal, Volume 10, The MIT Press, 2000, pp. 33-39.

[23] Freud, Sigmund, “A Difficulty in the Path of Psychoanalysis,” first published in German in: Imago Zeitschrift für Anwendung der Psychoanalyse auf die Geisteswissenschaften, Bd. V, 1917, S. 1 - 7. English text in the Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, “An Infantile Neurosis” and Other Works, London: The Hogarth Press and The Institute of PsychoAnalysis, 1917-1919, Vol. XVII, pp. 135 - 144.

[24] 薇丝娜于2021年6月与本文作者的谈话内容。

[25] Stocker, Gerfried, “Artificial Intelligence–The Other I,” in: Leopoldseder, H., Schöpf, C. & Stocker, G., Artificial Intelligence–The Other I , Ars Electronica Festival 2017, Hatje Cantz, Berlin, 2017, pp. 16 - 17.

[26] Gleick, James, The Information–A History, A Theory, A Flood, Fourth Estate, London, 2011, pp. 10 - 12.

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号低科技艺术实验室 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。