- 0

- 0

- 0

分享

- 萧勤与赵赵:殊途同归

-

原创 2022-10-07

2020年萧勤在拉脱维亚的马克·罗斯科艺术中心,举办回顾展 “在我的开始是我的结束:萧勤艺术”,展览图录中一幅萧勤创作于1963年的作品《道之平行》,引起了尚在北京的艺术家赵赵的关注,他对画和名字就有了一点想法。他收藏了这幅画,两年后在韩国做了一个个展“平行之道”。所以有人问他“平行之道与萧勤的道之平行是不是某种对话的关系”,赵赵肯定地回答“是的”。“我用了道之平行的概念,都已‘道’了,那它就没有所谓的方向,平不平行、立不立体、旋不旋转,于是我叫它‘平行之道’”。这种隔空对话成为一个牵引,1963年的“道之平行”终于遇见2022年的“平行之道”,2022年10月在北京的穹究堂和博乐德落定,展览名字将“道之平行 ·平行之道”并列,即是历史的因缘际会,一言难以道尽。但像萧勤所说:“当一个艺术家开始思考另一个艺术家,就像连接了神经开始了一段心灵感应,灵魂的共鸣更能激发灵感,赵赵更是从我的道家哲学中举一反三,创作出了《平行之道》系列作品。我们在思想上画‘圆’,终于在现实中结缘。”

萧勤与赵赵

萧勤1935年生于上海,其父亲萧友梅是上海音乐学院创办人之一。1949年,萧勤随姑父去了台湾,1952年进入李仲生画室学习。1956年萧勤获赴西班牙艺术学院奖学金,在赴西班牙后旅居欧美60余年。

艺术家萧勤

他早在20世纪50年代开始探索和创作抽象艺术,把东方禅学融合进现代抽象艺术。在以西方艺术为师的同时,从60年代开始,对禅、道、老庄等东方哲学思想开始产生兴趣,寻求中国传统文化中的养分,发展出了有别于西方抽象主流图式的创作风格。1961年萧勤在米兰发起的“庞图国际艺术运动”,提倡“静观精神”,这是唯一由华人发起的艺术运动,在艺术史上占了很重的一笔,是“华人在西方运用东方美学或者艺术进行的艺术实践”。

虽然去西方学习艺术,但东方素养是根植于成长经验,“在我创作之时,我从来没把西方的质素放进我创作的过程中。1950 年代初,随姑父迁居台北,姑父好友罗家伦每周与他共赏历代珍品,畅谈古代艺术,我在此时期受益于姑父及其友人们对中国绘画与器物的陶冶,遍览古代佳作,奠定了对中国古代艺术扎实的鉴赏基础。 当姑父与友人欣赏古书画时,我都在一旁帮忙打开画作,一边听他与友人对谈作品的种种评论,这些熏陶在日积月累下,也变成我内在对中国古书画的涵养。我更能体会古时文人作品中所蕴含的淡雅和飘逸。我的东方素养,在于从小随着姑父与知交欣赏和评论古字画时已深植。”

艺术家赵赵

赵赵1982年出生于新疆。2003年,他从新疆艺术学院美术系毕业后,只身来到北京闯荡。

赵赵做当代艺术,但却是从传统文化起的头。大学学的油画,刚毕业就去新疆的克孜尔千佛洞画壁画,这是他的第一个志愿。在窟里待了3个月——一个房间里只有一小块壁画,每天要把画原样复刻下来。

但这段经历对他不无影响。赵赵自开始做起职业艺术家,做观念、做行为,把100公里电缆运进沙漠给冰箱通电24小时(《塔克拉玛干计划》,2015),把一头骆驼拉进美术馆展出10天(《骆驼》,2017)……他的作品通常呈现对社会体系的反思性;同时他又研究建窑茶盏,收藏宋瓷与古玉,自己设计盖工作室,都是砖石混凝土,不做装修,倒饬一个小院子,种上草,把养鸽子收集的粪撒上,普通的草疯长得具备了艺术性,院子连着茶室。坐着喝茶、看院里的草,什么都不用想,就是东方人对生活的激情。

2018年,他集结了几个人,做成了专门研究古美术的机构,“穹究堂”是堂号。穹究堂主要办宋瓷与高古玉展览,做出版,指导古美术收藏。从此,他的展览展陈里开始有了古美术的部分,但并不违和,仿佛越古老,就越当代。

两人迥异的文化背景与人生经验用一个“道”字在某种程度上达成一种共识,殊途同归的背后,是两人与生俱来同为东方的基因,阅尽千帆后,接受宿命、道义、责任与使命。

展览学术主持之一的崔灿灿写到:“对比总是在相似的情形中展开,展览有两条线索,一条是从萧勤60年代至今的作品中,每隔几年或十几年,选择一件作品,以呈现一个艺术家在漫长的创作历程中,不同时期和跨度之间作品的变革与延续。另一条线索,是赵赵最新的两组作品,和萧勤的漫长跨度相反,它更倾向聚焦于某一系列内部的变化。或者说,萧勤展现的是历史的漫长星辰,不断延续的广阔生命,赵赵展现的是世界中的某个瞬间,由这个微小出发,引涉出世间的万事万物。”

同为学术主持的菲利普·多德(Philip Dodd)则这样说:“也许,极为不同的历史塑造了两位艺术家,但他们都在探索外太空的生命,通过当代艺术的资源和道的哲学寻找看待生命的不同方式,一种把握地球生命的途径。也许,人们必须离开故乡,才能理解并找到归途。”

萧勤:追求更淡泊的精神性

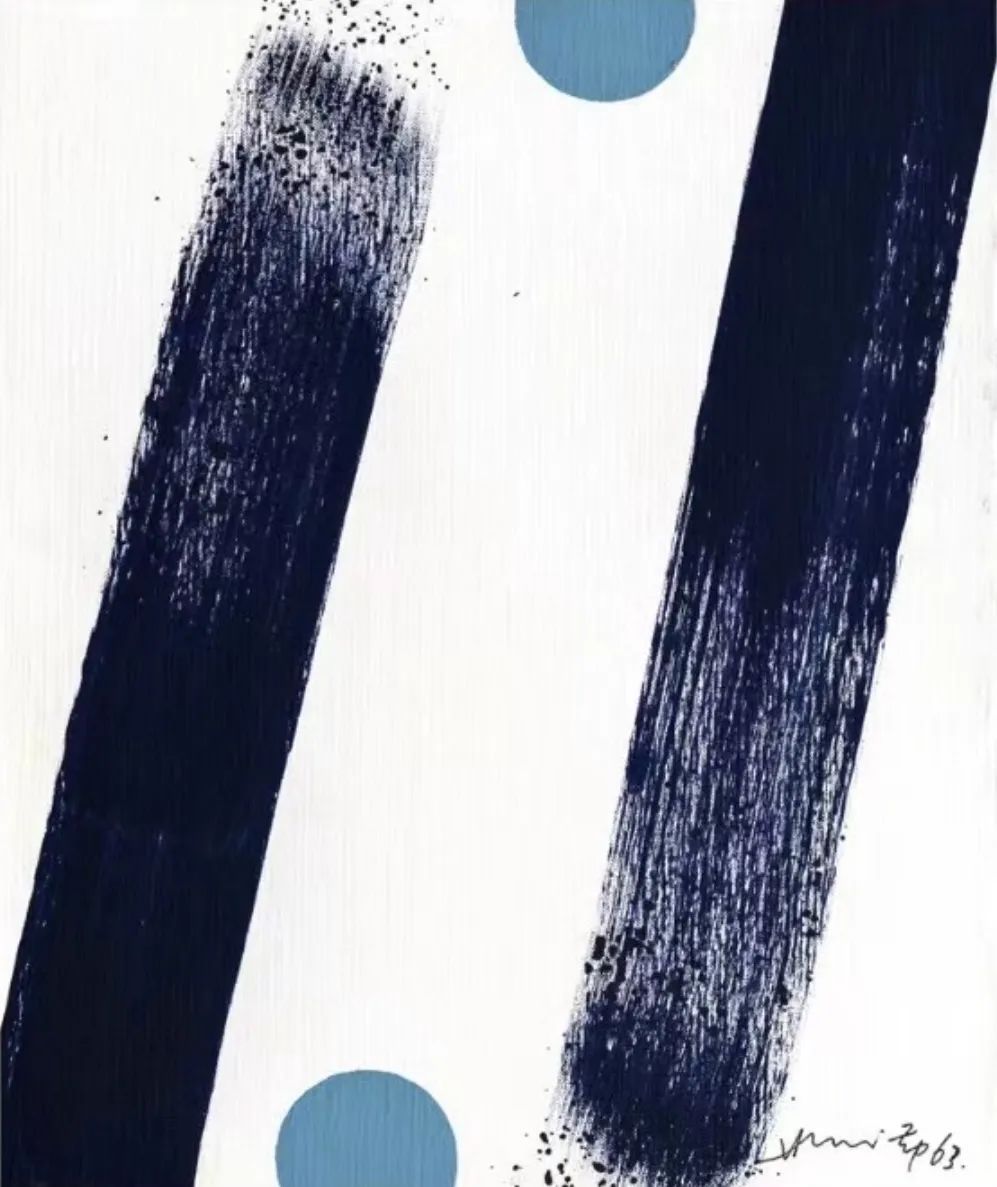

萧勤《道之平行》,布面丙烯,60 x 50cm,1963

AB=《艺术商业》

AB:对这次展览的主题“道之平行”和“平行之道”,您怎样看待这两个“道”,是否和中国传统的道教的道有所不同?它的具体涵义是什么呢?

萧勤:我很信奉老子的“道是宇宙万物的本体”之论述。最近我读到的这个观察非常有意义,或许用来解释“道之平行 平行之道”和赵赵是如何来看待“道”,这文字如下:当一个艺术家开始思考另一个艺术家,就像连接了神经开始了一段心灵感应, 灵魂的共鸣更能激发灵感,赵赵更是从我的道家哲学中举一反三, 创作出了《平行之道》系列作品。我们在思想上画“圆”,终于在现实中结缘。

我曾谈到一些有关何以东方古代哲学思想可以弥补及平衡今日充满危机的西方物质主义社会,同时在 1958 年我的创作已走出“非形象艺术”及“行动绘画”的影响,开始了一系列新创作,概念取于中国文字造型的对称结构; 并将之前的情绪表现,含蓄地升华,在作品中加入冥想及象征的意味。

来谈我的创作意涵:“以中国文化的智慧为根本,并引用西方文化渐进及自我省思的表现方式,而走向无限; 且维持探讨永恒的赤子之心,让自我之艺术生命不断地持续成长。”长久以来, 我内心这股坚持的信念引导着我的艺术创作,同时我亦以创作传达使心灵成长的讯息和过程,提升群众的精神层面,并指引生命的真谛。

我认为,我们两位创作者都是以“东方哲学”为出发点,以不同的创作各自表率“道” 之基本意涵吧。

AB:在您发起庞图艺术运动之前,西方社会对东方艺术家的作品是持一种怎样的态度?庞图艺术运动立起的是一种什么样的理念和内核?它最终改变了一些什么?

萧勤:1960 年初起,我开始对老庄思想发生了浓厚的兴趣。 这个思想,直接影响了我的意识型态,让我在浓厚的西方文化冲击之下,在精神上得到和谐及平衡。

我用此比喻来形容中西绘画之根本:“西方的文化及感受性是动物底的,而东方则是植物底的。”尤其进一步研究老庄的思想更让我明了这一点,我当时的思维:在意念上,我渐渐更趋于“顺乎自然的冥想与静观”;在画面上,我尝试追求更淡泊的精神性。

当时的西方国家抵制非形象的感性之泛滥,并走向更深层面精神性追求的艺术家,当然不止我个人。在米兰我遇到了几个志同道合的艺术家朋友们,如卡尔代拉拉、吾妻兼治郎等。1961 年时,我居住在米兰时与卡尔代拉拉住同一条街上,我住在 3 号,卡尔代拉拉住 7 号。

萧勤《道之旅-1》,布面丙烯,60 x 80cm,1963

我们两人的创作都是属于静观的精神性绘画,也因此常见面谈创作的想法与理念,往来非常密切。且当时的欧美艺术状况正在改变,欧洲在 50 年代是以“非形象艺术”主义为主流,美国则是“行动绘画”为主流。这个本来充满生命活力的西方艺术运动,到了 50 年 代末期时,已渐渐沦为毫无控制的感性发泄或技巧游戏,渐渐失去原有的精神深度及活力,这当然也反映出西方社会里已在蔓延的消费主义社会心态的危机, 因为当时的主流艺术都属于较“本能肉欲性”的表现,而需要提到的是,这与我们俩人的创作属性有着极大的差异。就在谈论之间,我们决定要邀请理念相近的艺术家成立一个以精神性主导的艺术运动。 这就是深具时代意义的“PUNTO—‘点’......庞图国际艺术运动”。

1961年“PUNTO—‘点’......庞图国际艺术运动”产生时,李元佳尚在台北,而 1962 第一次展出时,他已来到了米兰。平常我们一直有书信往来常联络谈在创作上所追求的共同点,因此当李元佳初到米兰时,我就邀请李元佳加入这个艺术运动的第一个展览。李元佳更为这个艺术运动创作了一幅作品......“艺术往何处去”。同时间,我们也邀请其他意念相同或相近的艺术家们参加, 并发表了卡尔代拉拉所拟的宣言及举行展览活动,以推广我们的理想。

“PUNTO—‘点’......庞图国际艺术运动”宣言很精简:

“观念的纯粹性及创作的理由,是在于了解于‘无限’中之‘有限’的条件,其思想的现实性及对生命真谛之领悟。

“’人‘即是在无限宇宙中之有限的条件,艺术工作者应是人类的精神先知及其思想的代言者; 因此,他对思想的探讨、精神的追求及生命之领悟,应领先于他人; 这样他才能将之传送给别人,为人类精神进化尽一份天职。”

至于谈到此运动最终造成了什么影响?我需要用极大的篇幅来作为说明,才能让这些参与此国际艺术运动的艺术家们在各自回到他们的国家后,对当时的艺术发展造成的重要影响。

博乐德展览现场

在当时加入此运动的艺术家,如:

西班牙的古拜依司(Cubells)、法依沙(Faixa)、弗莱儿(M. Ferrer)、拉凡多丝(M. A. Raventos)等;法国的莫海莱(Morellet)及司坦因(Stein);德国的尤尔根·费雪(K. Jurgen Fischer); 荷兰的彼德司(H. Peeters);阿根廷的勒·巴克(Le Parc,曾获威尼斯国际双年展大奖),巴西的马维聂(Mavignier);委内瑞拉的索铎(J. Soto)及格鲁兹·迪也兹 (Cruz Diez);波兰的洛司各乌司卡(Rostkowska);意大利的阿尔维阿尼(Getulio Alviani,亦称杰都里奥。

到了 60 年代中叶,曾参与“PUNTO—‘点’......庞图国际艺术运动” 的法国莫海莱及司坦因、阿根廷的勒·巴克、巴西的马维聂、委内瑞拉的索铎、格鲁兹·迪也兹及杰都里奥等人在回到自己的国家之后, 都成了欧洲视觉艺术的大将; 而荷兰的彼德司同玛依诺一样,也成了 “零”艺社的活跃者。索铎后来更在委内瑞拉大力推动视觉及机动艺术,使委内瑞拉几乎成了这类艺术的宗主国。

接着,同年 8 月 20 日在意大利阿尔皮索拉市(Albissola,是意大利的陶艺中心)举行第三次庞图展览。这次也有七国的十八位艺术家们参加。还加入了荷兰 “零”艺社主将司空欧芬(Schonoven)、意大利画家洛赛乃罗(R. Rossello)、女画家毕卓(P. Pizzo)及南斯拉夫画家毕皆利(Piceli) 等人。

在那个时代,“PUNTO—‘点’......庞图国际艺术运动”已完全成了一个反非形象主义的运动,不但如此,还间接地替“零”艺社及视觉艺术催生。

要在提及的是“PUNTO—‘点’......庞图国际艺术运动”所横跨的重要版图1964 年夏天,我们七人又在威尼斯的格里蒂(Galleria Gritti)画廊作“PUNTO—‘点’......庞图国际艺术运动”的第七次展出。意大利名艺评家督尼阿多(T. Toniato)认为这个运动是当代艺术活动中理念及形象纯化的新出发点。七人成了“PUNTO—‘点’......庞图国际艺术运动”之骨干,这年 12 月 12 日又同在意大利波洛尼亚(Bologna)的纪元二千年画廊(Galleria 2000)作“PUNTO—‘点’......庞图国际艺术运动” 的第八次展出,意大利文学家兼哲学家沙巴·沙尔蒂(F. Saba Sardi) 认为“PUNTO—‘点’......庞图国际艺术运动”是一个不随波逐流的、无时间性的、无地域限制的、有建设性的、用崭新符号的艺术运动,每个人虽有他不同的根源、不同的风格,但有共同的目标和理想。

1965年,“PUNTO—‘点’......庞图国际艺术运动”中加入了第八人,此人为巴依(E. Baj)即意大利 50 年代中期“核子”艺术运动 (Movimento Nucleare)的创始人,他们创始的这个运动原为非形象艺术支流之一,但他加入“PUNTO—‘点’......庞图国际艺术运动”的行动,表示在理念上从一个相反的方向走到我们的行列里来,明显地表示他艺术创作立场的变更,这对我们更是一个鼓励。

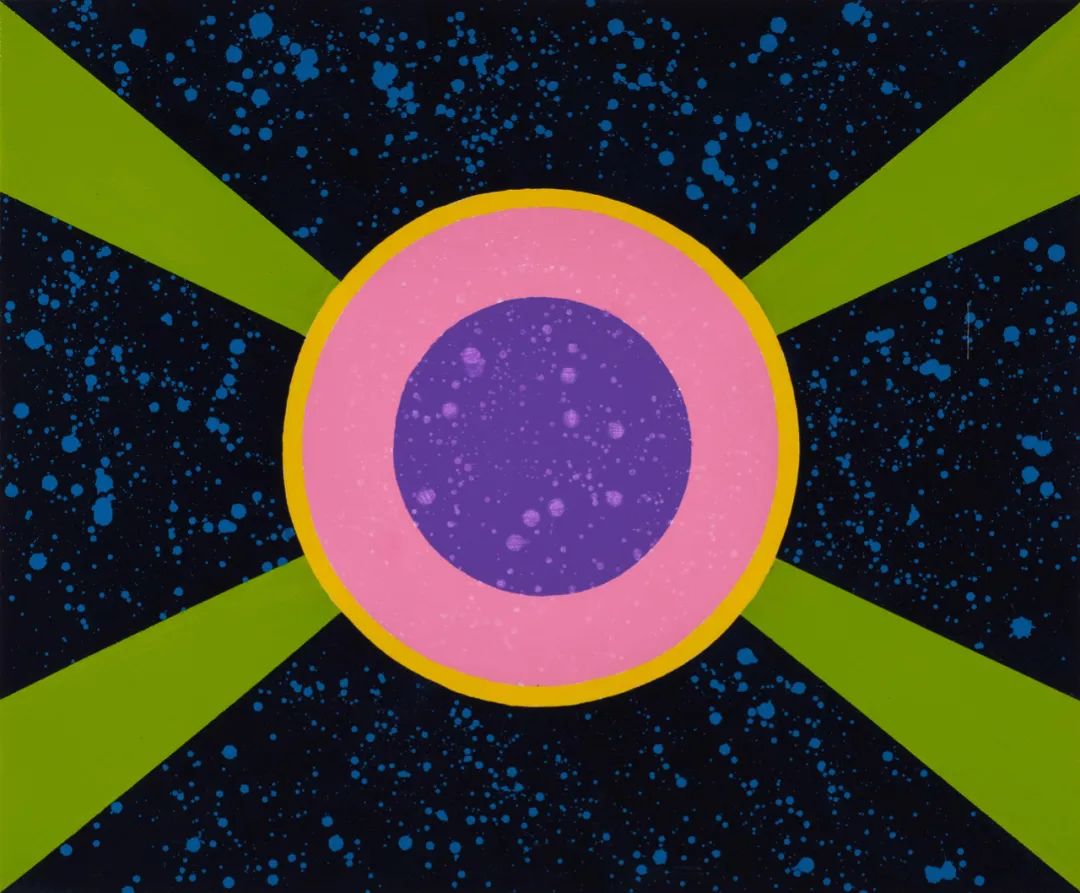

萧勤《放射》,布面丙烯,70 x 85cm,1965

同年 5 月 7 日在瑞士沮利克的波拉格(Galerie S. Bollag)画廊作第九次“PUNTO—‘点’......庞图国际艺术运动”的展览。那时,正是视觉艺术及普普艺术风起云涌,极为活跃的时候,而我们则仍是朝着自己理想的方向去走。马上接着,又在佛罗伦萨及罗马两地的数字画廊, 作“PUNTO—‘点’......庞图国际艺术运动”的第十及第十一次展出。

从1961~1965年,四年来“PUNTO—‘点’......庞图国际艺术运动”已得到文艺界正式的承认及给了我们在艺术史上应有的地位。在国际上,更获得不少艺术家们的响应及认同;但它之所以没有能像其他许多艺术运动那么轰轰烈烈地被大部份人注意,首先是由于我们的创作理念极严肃与精纯,这样的理念只有少数有精神深度及毅力的艺术家才可持久奋斗下去(也可用孤独来形容),而能接受的人也不多,因为它很难“大众化”;更因为如此,我们的画价没有炒作的空间,既然无利益可图,当然就没能得到画商的支持而扩大展开。

萧勤《太阳-5》,玻璃马赛克,82 x 104cm,1964-2010

“PUNTO—‘点’......庞图国际艺术运动”的第 十三次展出,也是最后的一次,于 1966 年 5 月 14 日在意大利中部昂各那(Ancona)市的法乃西(Galleria Fanesi)画廊举行 。

意大利艺评及哲学家皮尼(G. Binni)写道: “......难道只有获授祕意者才能了解『点』的哲学根源吗? 不是的,在这个世界上,有些人是真正生活着的,另一 些人则是像植物般地生存着; 有些人会用自己的脑子去思想,另一些人只会听人授意去行事; 有些人会去适应别人,有些人则不会; 有些是自由的人,有些则不是。那么,『点』的诸人,是属第一种人,而其他的则于属第二种。”

我认为,以这句话用来结尾很好,我非常豁达地在曾经出版过的书上写着: “亲爱的朋友,希望我们大家以做’第一种人‘来共勉。”

AB:抽象表现主义的兴起建立了东方画家与西方美术之间的一种联系的,但东方的抽象是写意的,很自由,您所画的是一种规则与秩序,这两者您是怎样对接起来的?

萧勤:西方文化不同于东方文化的特点是:西方文化不是整体的、综合的、内省的、静观的、象征的及精神的,而是个体的、分析的、进取的、理性的、物质的;东方人较注重纵的深的研究,西方人较喜横的广的开拓与创造。基于这二种心态的不同,在艺术的表现上是瑕瑜互见的。好的一面,东方由于精深的哲学思想的熏陶,使得艺术创作的意境能极端地升华;而西方的艺术,除了对一切自然事物作极理性和细微的分析、观察及描写外,更能活泼地发展艺术家创作的个性;反过来说坏的一面,东方的艺术容易陷于因循保守、墨守成规;西方的艺术容易陷于形式主义外,更会矫枉过正地强调独创而变成实验性的游戏。

西方文化,由于它上述的特质,在极偏重物质和科技的发展下,失去了人和自然原有的和谐及整体性,而导致社会及心理严重的危机;西方人发现许多东方古代的哲学和宗教思想,对宇宙、对自然、对人生的看法和探究,是西方所不及的,而且是需要弥补其缺陷的;因此,近十多年来(以前就有,近来尤甚),在欧美大量地翻译了许多有关中国、印度、日本及西藏的哲学及神秘学的著作,更出版了许多西方学者研究东方古哲学心得的书。西方人研究事物的精神是很实事求是的,而且很有秩序和组织的,所以他们研究东方思想的态度,绝不像许多国人所认为的是肤浅和表面的。

我在国外时,常与其他许多中国或国际艺术家们谈论,虽然我们经常有不同的意见,但绝不互相干涉,也不做无谓的批评,互相督促与尊重,这是因为我们了解创作自由的价值。

东西文化今天空前地融合,在艺术上表现得尤为直接与具体;它打破了传统艺术墨守成规的拘束,尝试将二种不同文化的精华结合起来,创造一种新的世界性的语言。虽然要走的路仍很长,但这个开始,已使我们能够看到将来大同世界的一个远景。

萧勤《文静之旅》,布面丙烯,90 x 110cm,1998

AB:您有一段时期创作的硬边系列作品,形式上非常规则与刚硬,就非常“西方”的感觉,您怎么评价这批作品的属性?

萧勤:我以此来谈这系列的创作“在美国发展出的另类作品— 近代极限主义”。

1960年代美国的极简主义与“硬边艺术”(hard-edge) 根源于美国西岸抽象艺术家对东岸抽象表现主义的反动,并力图将造型语言精鍊化,运用几何图形或清晰边缘形象将空间减到最少。

我当时创作的背景环境,乃起因于在纽约的生活非常紧绷,受到极简主义及工业文明冲击,加上对压克力颜料原先的使用心得,我开始以金属板为底,覆以压克力颜料创作“硬边”系列。此时发展出我的“萧氏”极限主义,以点与几何图形的组合呈现作品,但此系列造型绝无精确的数学比例计算,而是源自道家理论的直觉,彰显出中西元素非理性极简美感,以及对自然本质的体认,表现象征天、地、人抽象符号之组合。

萧勤《宇宙幻觉》,玻璃马赛克,100 x 100cm,1965-2019

全满的空间中,把艺术家的精神浓缩在突破画面的尖锐区块里,伺机而发地等待下一个更大范畴的境界。此一时期的我,以形式来强化“理性与感性”“侵入与吸收”“有限与无限”“阴与阳”“动与静”种种二元并存的对立与张力,并将之称为“直觉的东方本性表现”,硬边系列并没有在“极简”的形式中成为空化或虚无的空场,反而形、色、结构是我作品的一体三面,无论是我对形与色的安排、构筑与计划,都融会了对东方哲学及人文思想中二元性本质的思考与体会。

AB:东西方的文化差异其实很大,即便是在已经全球化的今天。您觉得这些上千年的根源不同的文化,能够在形式上达成和解吗?是否有些人认为您的作品本质上还是西方图式?

萧勤:艺术要如何“和解”? 再说,东、西方在文化的根源上之存在是历史,向往之士便会寻找其奥妙或能启迪他深处思惟的某种重要成分,顶多只是认同度的多寡。

至于有些人认为我的作品本质上还是西方图式,那是他们不够深入了解,在我创作之时,我从来没把西方的质素放进我创作的过程中。1950 年代初,随姑父迁居台北,姑父好友罗家伦每周与他共赏历代珍品, 畅谈古代艺术,我在此时期受益于姑父及其友人们对中国绘画与器物的陶冶,遍览古代佳作,奠定了对中国古代艺术扎实的鉴赏基础。 当姑父与友人欣赏古书画时,我都在一旁帮忙打开画作,一边听他与友人对谈作品的种种评论,这些熏陶在日积月累下,也变成我内在对中国古书画的涵养。我更能体会古时文人作品中所蕴含的淡雅和飘逸。

我的东方素养,在于从小随着姑父与知交欣赏和评论古字画时已深植。若现在一些人认为我有西方的图示,那是他们太不了解东方文化之渊博,你们仔细看过布达拉宫的壁画和绘画吗?那古老的绘画呈现出的抽象意涵之艺术。放大去观赏,使否又会被加上本质上有“西方图式”之说?问题还是出在视野的不够宽广。

赵赵:把自己所处的角度活明白

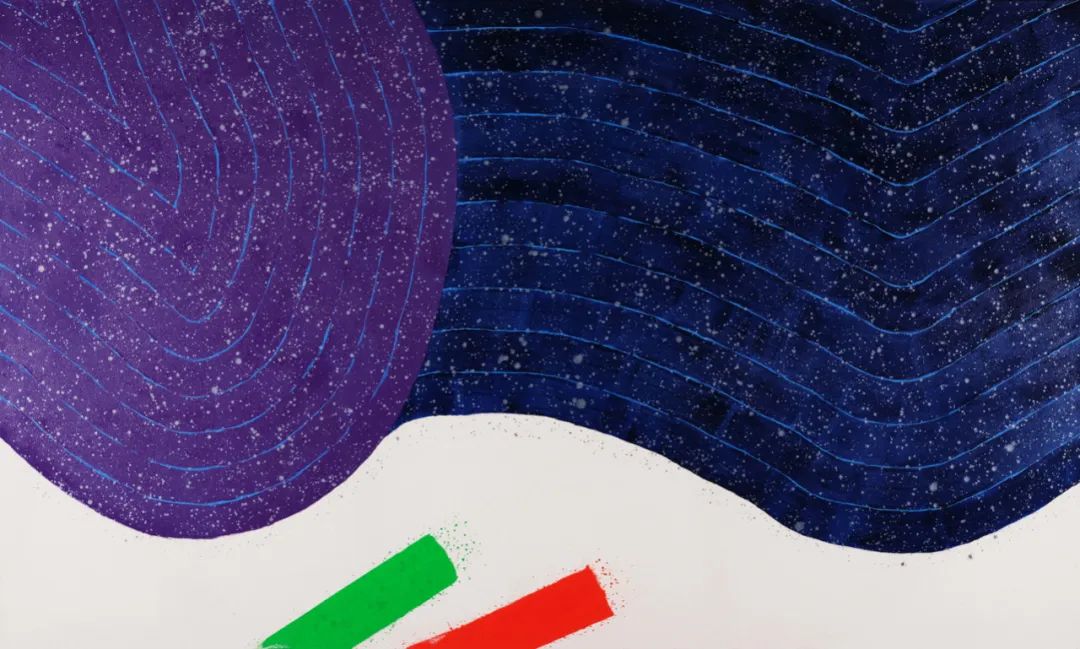

赵赵《平行之道-4》,综合材料、棉花,80 x 80cm,2022

AB:你所认为的“道”是什么呢?

赵赵:我认为的“道”是一种规律,一种影射,或者说我们所有人生命运转的轨迹。

AB:这次你的“平行之道”系列是新创作的,用了棉花这种材质,不管你之前做的蔓延系列,还是现在的“平行之道”,实际从图片上、从形式感上来看,跟西方的极简主义作品非常像,你觉得它们本质上的一个区别是什么?

赵赵:首先这些作品肯定是材料性的,因为材料本身就有它的语言。像棉花,它是一个无形的东西但是又是一个有形的概念,这可能就是“道”。它是“花”,但又不是我们平常理解的花。所以棉花就是非常有趣、非常有“道”的一个材料。

它在图形上的这种表达,或者这种显现,实际上是通过这样一个图示,或是一种错觉的方式,进入到一种幻觉里。就像是你看到了一个黑色的方块,实际上它是两个方块的重叠,这个时候就有一种迷幻,方并不存在,但又是精准的,同时又是抽象的。当你进入到这个形,进入到棉花,进入到一种自然的、烧焦的这种黑的时候,其实它里面就有空间了,然后它就有所谓的这种气味了,又有它的规律了,有它自己的一套语言了。这是我觉得和极简主义的意识不一样的。

赵赵《平行之道-9》,综合材料、棉花,50 x 50cm,2022

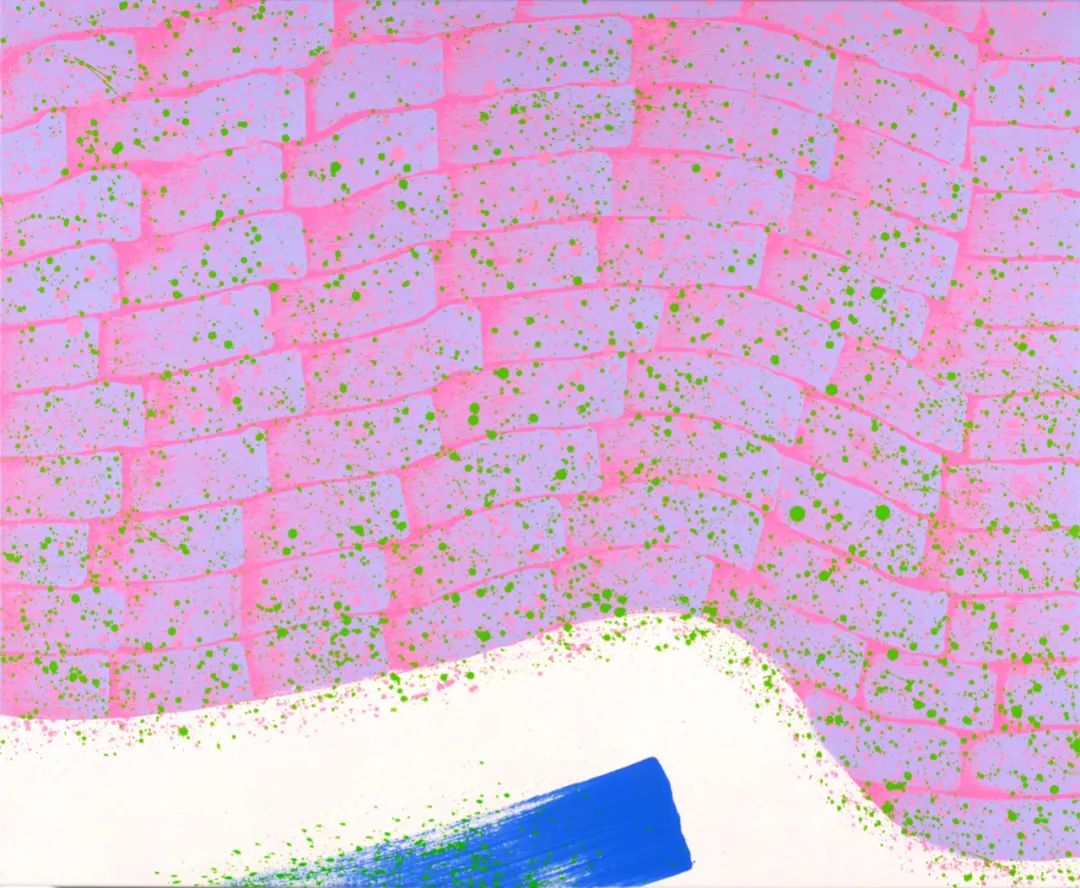

AB:你选的作品,整体上、形式上跟萧勤的挺契合,但里面有一幅《世界啊》,图式上好像稍微复杂了一些,当时为什么会选择这幅作品呢?

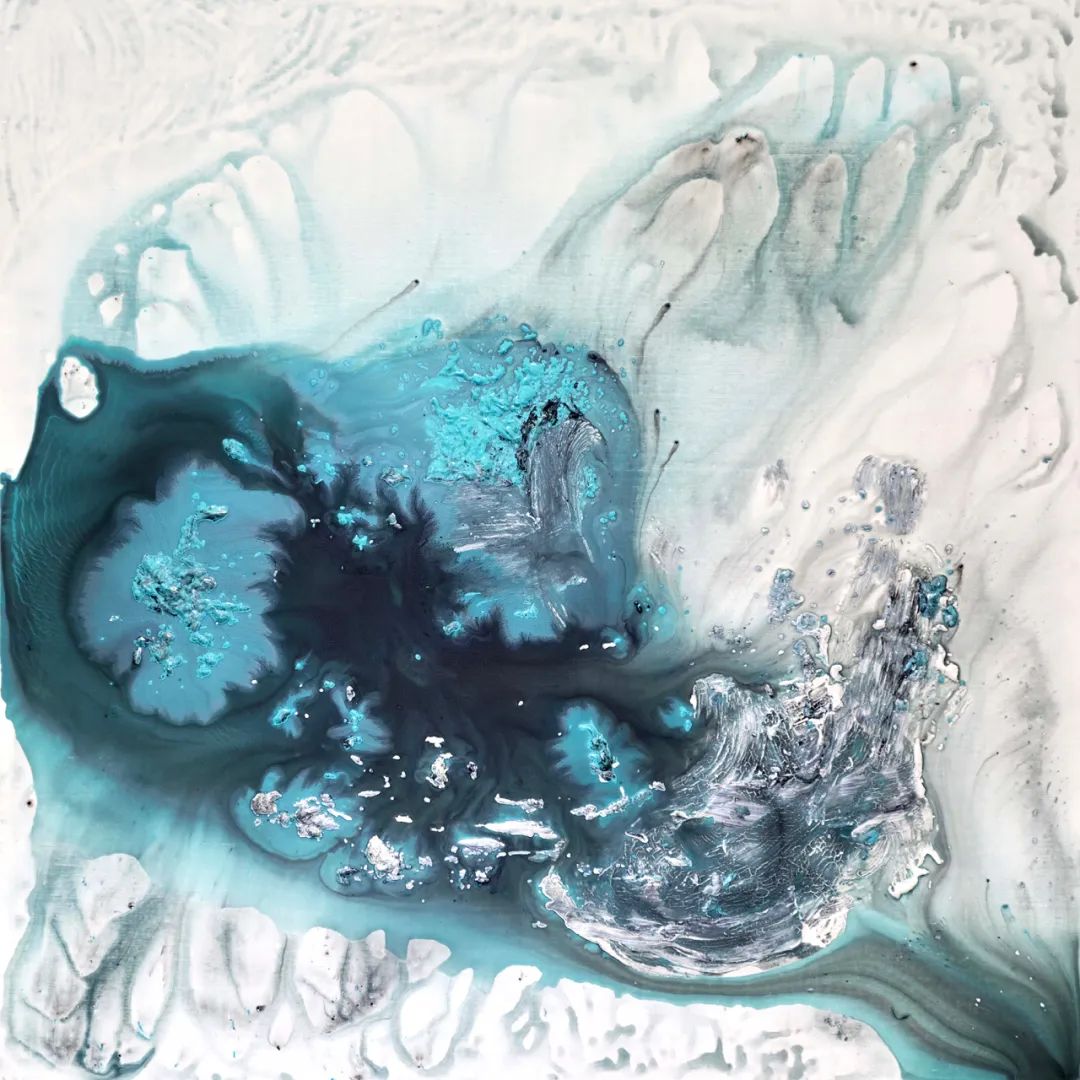

赵赵:其实那幅《世界啊》我觉得极其单纯,很像某种山河,或是沉积岩的星辰,然后有它的无序性和主观。就是在画一张画的时候,非常的直观,你会看到一张图示,它可能跟制作有关,也可能跟绘画没有什么太大的关系。但是看《世界啊》这批画都像是做出来的,就是自然流淌出来的感觉。实际上都是绘画的一种控制,当你看到细节时你会看到人,动物,山河,再离远些你会看到云层,气流,当你俯瞰这个地球,地球就是一个被大气层包裹着的一个球体……你退一步看,它就越来越单纯,宇宙幻觉。

赵赵《世界啊》(局部),布面综合材料,150 x 150cm,2022

AB:最近老在谈东西方文化,那你觉得绘画中抽象的结构是不是可以跨越文化的鸿沟呢?

赵赵:我觉得人还是有自己的局限性的,它的局限性就是在哪儿?我是谁?你在怎样的生存环境里,就是形成了某一种人。就像我们今天大部分人都被这种手机信号控制着,我们不断地所谓地跟西方沟通,实际上你的肉身还是身处于一个局限,这个局限我觉得就是不能回避的一个现实。所以我并不想去完成所谓的这种全球化的语言,让谁都能看得懂。我现在很想做一些别人看不懂的作品。我觉得一部分人能看懂就已经够了。我喜欢现在的这种局限性,可能它是一种广阔,局限性是特殊的自己,一种广阔、无限。全球化这种东西就是荒漠,很快就过去了,它在艺术里头留不下任何东西,连痕迹都没有。

AB:那这种追求局限是不是还要建立在追求过了这种全球化之后,才会有的想法?

赵赵:就像一个人的旅行一样,走过一圈以后,你知道自己有几斤几两,知道你自己的局限和你自己的能力在哪儿的时候,你就做这件事情就好了。以前你是一个伟大的航海家,最后你就是一个小木匠、或者是一个画画的,这个局限就是这样。

AB: 你就不再试图去追求更多的成就?

赵赵:我折腾过了,在美国、在欧洲都做过展览了,成就跟我有什么毛线的关系?没有太多毛线关系。我现在更想自己去了解自己,而不是让别人了解我。

AB: 这是年龄渐长之后的顿悟吗,对人生的看法的一种转变吗?

赵赵:对,在这个时候一切都没有什么太大的意义。了解了解自己就可以,为什么还活着坐在这里,还在做艺术。

赵赵《平行之道-6》,综合材料、棉花,100 x 100cm,2022

AB:你在2019年的时候,研究了一下单色画。70年代韩国的单色画是能与西方直接对话的,你一直说中国艺术界需要立起这么一个文化的东西,现在还能提这茬么?如果能立的话,最有可能立起什么东西来?

赵赵:我觉得中国人一直想证明自己能跟别人对话,能平起平坐,但实际上这个对话也是不存在的。这个对话在于人家听不听,而不是在于你说不说,这种语境其实是一个非常社会性的功能。

但是今天我觉得,从自己的作品或者意识上来说,我觉得能跟自己对话的艺术,对我现在来说会无比重要,比东西方这种东西重要得多。因为我毕竟不是萧勤,萧勤20世纪60年代就在欧洲,他遇到的困难和我在2000年以后,在西方遇到的困难肯定是不一样的。我去西方折腾了一圈以后,就觉得人就那么回事。我回来后就想,必须要挑选和你自己非常符合的地方,你要懂得身边的一切。

比如我坐在院子里,听蛐蛐叫,我能听出来它是一个强壮的蛐蛐,还是一个孱弱的蛐蛐;是一个中年的?还是一个少年的蛐蛐。这非常有意思。我也能感知到刮风下雨,后院的那棵树今年要不要结果子,这一切你能够感知到,我觉得这就非常了不起。我在曼哈顿的时候,我屁都不知道,什么都不懂,外面一切都是新鲜的,自己就跟个二傻子一样。

AB:那你在洛杉矶的画廊里有没有院子?

赵赵:不一样,一切都变了,他们也有院子,他们也有大自然。那个地方跟北京有一点点像,比较空旷,也很干燥,唯一不同的是它是个靠海的城市,可以开车半个小时,去海边发发呆。

这好像是它的双重性吧。我并不太喜欢欧洲这种太密集、太古老传承的城市,对我来说它有点太老派了;但纽约这个地方,我又觉得非常的“假”,当然假也是个双引号,大家都带着自己的梦想来——我最怕这个东西,很像一个脱口秀舞台,所有人都来证明自己。我觉得洛杉矶比较好,当然好莱坞也有很多人完成电影梦、演员梦,但洛杉矶的周边就是现实。

AB:北京当初也是多少中国人过来实现梦想的地方。

赵赵:北京更原生态一些吧,抱着的梦想都是一些非常现实的梦想。现实就是我要养活自己,挣钱、买车、买房子,这些事太现实了,我觉得这是完全不一样的一个现实。

赵赵《平行之道-4》,综合材料、棉花,80 x 80cm,2022

AB:东西方文化自古以来都有相互影响,很多史学家也在研究这种影响。但现在东西方的对立好像更为明显,在未来,你觉得中国的艺术能走到一个什么方向?

赵赵:艺术就是艺术,艺术没有所谓中国的艺术还是西方的艺术,艺术就是人类的艺术,就是在这个地球上生活的人的一种行为。不在于什么国家,无非是一种地域性。地域就是地域,就是你在怎样一个经纬度、你能感受到怎样的一种太阳照射,或是宇宙的一种运动;你在哪儿,你就是哪儿,你就是这个纬度。我倒不觉得这应该是一个国家概念,这是一个纬度概念。你在北极是一种世界,你在北京是一个世界,你在纽约是一个世界,它们完全是不一样的,三个人说的话,谁都听不懂谁说的话,可为什么要让人能听懂呢?三个人的表达一定有它的鸿沟,我觉得这才是真正的语言。语言不是为了让这句话三个人都能听懂,三个人都能感受到,我觉得这有点扯淡了。三个人都能为一种东西感动,我觉得这个东西不是让我觉得特殊的东西,而是每个人都有非常特殊的角度,我觉得这是最重要的。不管中国未来整个状态怎么样。

你在你的世界里,或者在你的这个角度里,能把你自己的这个世界、能把你自己活明白了,这就是所有人梦想或者追求一生最重要的事情;如果你想浑浑噩噩地去过,在哪里都可以过一辈子的。

它也不存在着所谓的先进与倒退,不是哪个地方先进,我们就照哪个地方去生活。人有很多东西是现实的,“落叶归根”这句话特别现实,它掐准了人性里的一个缺陷,最终你要回到你生活的地方,不回来死,就感觉你的魂回不来,你下一世的转世就会出现问题。很像你赶不上公交车、地铁一样,不管多晚你都要回到家。人性就是这个东西,很难、很残酷的。

人给自己设定了一个很残酷的现实,这就是现实。现实中有很多现实的后果带来的一个问题,就是所谓的跟谁对不对话、封不封闭。我觉得这些都是一些现实的因果关系吧,你选择了A这条路,你肯定接受的是A这条路的命运,这个事就是这样的。

AB:看来你都接受现实了。

赵赵:我觉得我不接受现实,也不现实。说实话,我也可以去所谓自由的地方舒适的地方生活、或者说在那个地方生存。可是我不想,我也做不到。因为我身上寄生着大多数人都有的某种悲哀,就这么简单一句话。

展览信息

道之平行 · 平行之道

Parallelism of Tao & Tao of Parallelism

艺术家:萧勤、赵赵

学术主持:菲利普·多德、崔灿灿

协调:刘曼嘉

时间:2022.10.07-2022.12.03

地址:

穹究堂:北京朝阳区草场地艺术区红一号院穹究堂

博乐德:北京市顺义区金航东路3号院国家对外文化贸易基地(北京)D7楼5层

艺术商业编辑部

采访、文:刘向林

图片:穹究堂 萧勤工作室

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本内容由数艺网主动采集收录,信息来源为 “艺术商业” 公开网络发布内容。第三方如需转载本内容,必须完整标注原作者信息及 “来源:数艺网”,严禁擅自篡改、删减或未标注来源转载。 并附上本页链接: 若您的内容不希望被数艺网收录,或认为此举侵犯了您的合法权益,敬请通过微信 ID:d-arts-cn 联系数艺网。我们将致以诚挚歉意,并第一时间为您办理下架或删除处理。