自 开馆以来,和美术馆在展览项目上呈现出多元化、多样性的面貌,也结合自身定位与收藏研究方向,通过合作邀请、自主选题和外部引进三种方式进行展览项目的规划。在功能分区上,和美术馆一至三层以国内外知名的当代艺术家(特别是国内年轻艺术家)为主,呈现更前沿、更国际化的艺术,近两年举办了多场展现当代艺术蓬勃态势的展览,如中国青年艺术家群展“ON丨OFF 2021:回到未来”、法国艺术家贝纳·维内个展,还有以空间对话多位国际艺术大师的重要个展“超越:安藤忠雄的艺术人生”等等;美术馆四层则以近现代馆藏为主轴,关注传统的历史基础,搭建起具有沿海经验的国际视野,不乏“换了人间:从苦瓜诗意到山河新貌”“尽精微,致广大”等多个引发观众与业内广泛关注与讨论的展览项目。

可点此回顾和美术馆过往的展览项目:

两场奥运,两次“ON | OFF”,全球化给中国当代艺术带来的不同反思

贝纳·维内的“单义游戏”:一场文科生的“噩梦”

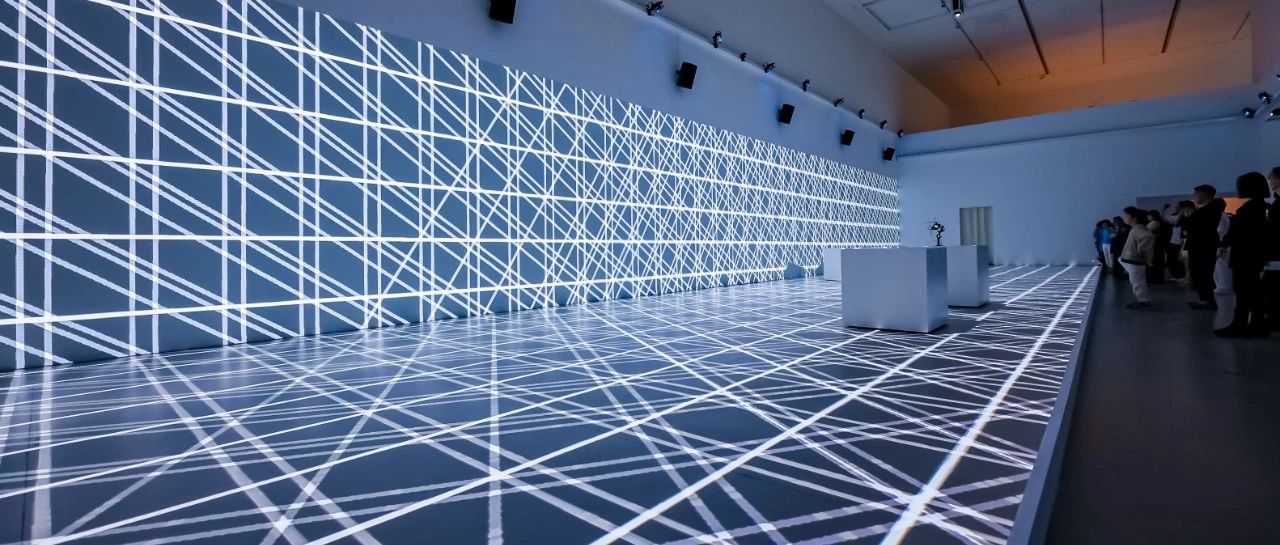

“穹顶与刻度”展览现场 ©和美术馆。摄影:刘相利

“穹顶与刻度”展览现场 ©和美术馆。摄影:刘相利

倪有鱼是首位在和美术馆举办个展的中国当代艺术家,其创作中对细节的把控、关于几何的归纳提纯等,均多维度地与美术馆整体空间相互观照。他的作品并非追逐一种“时髦”的品质,而是显示出雅致和古典的气息,与和美术馆建筑的肃穆气质相通。在中国传统哲学中,“天、地、人”是一个网络和谐的宇宙,而这个宇宙中有着超越内在的本体,人和自然在本质上是相同的。在这场名为“穹顶与刻度”最新个展中,“天、地、人”就成为了展览线索。“穹顶与刻度”是倪有鱼迄今为止最大规模的个展,艺术家在2008至2022年之间的创作均在此次展览中呈现,百余件作品中囊括了绘画、装置、雕塑、图像拼贴、木刻、摄影、影像等多种媒介。 “穹顶与刻度”展览现场 ©和美术馆。摄影:刘相利倪有鱼常在采访中强调,自己在创作中所强调的是“时间性”,而不是“时效性”,在他看来,不同作品所呈现出来的“时间性”实际上是不一样的,例如“逍遥游”,是由他在世界各地所收集的老照片拼贴而成,作品虽看似简单,但花费的时间却非常漫长,从2011年开始的“逍遥游”系列作品是倪有鱼对于在作品中实现复杂的拼贴的创作的延续,他将几年中从世界各地旅行所搜集到的上千张老照片摆在一起,并用很长的时间去观察细节,之后选择在他的理解中“有关系”的一组作品并加以剪裁,以此来拼贴成一张张虚拟、被人工虚构的风景照片。“作品本身就体现出一种异质化的时空经验,跟我们今天当代人的时空观念是相通的,”他说道。

“穹顶与刻度”展览现场 ©和美术馆。摄影:刘相利倪有鱼常在采访中强调,自己在创作中所强调的是“时间性”,而不是“时效性”,在他看来,不同作品所呈现出来的“时间性”实际上是不一样的,例如“逍遥游”,是由他在世界各地所收集的老照片拼贴而成,作品虽看似简单,但花费的时间却非常漫长,从2011年开始的“逍遥游”系列作品是倪有鱼对于在作品中实现复杂的拼贴的创作的延续,他将几年中从世界各地旅行所搜集到的上千张老照片摆在一起,并用很长的时间去观察细节,之后选择在他的理解中“有关系”的一组作品并加以剪裁,以此来拼贴成一张张虚拟、被人工虚构的风景照片。“作品本身就体现出一种异质化的时空经验,跟我们今天当代人的时空观念是相通的,”他说道。 “穹顶与刻度”展览现场 ©和美术馆。摄影:刘相利一眼望去,这些照片看似普通至极的风景照片,但如果观察局部中的表现,会发现现实和虚拟的交织的互文。所有的摄影均来自真实且客观的摄影,但当拼贴后的摄影作为最终的结果时,会发现这些作品既具有真实性,同时又是虚构且虚拟的。曾经发生在艺术家人生中的一段旅程被截取,并以经过加工的方式呈现,是过去与现在的时间重叠和交汇,在作品中出现了交点。也正如艺术家所说的,跟我们今天当代人的时空观念是相通的。《博物馆的余晖》原本是对16世纪意大利博物学家费兰特·伊普拉多(Ferrante Imperato)所描绘的《自然历史》珍奇屋铜版画中的一幅插画的改编,但艺术家刻意隐去了原作中的人物,因为人物出现时,就意味着明确叙事背景的出现,“当人物被抽离时,时间会出现一种定格化的状态,作品中关于人物或是人物所延伸出的衣着姿态,以及其背后可以揣测的时间背景都被一一消除。”倪有鱼,《博物馆的余晖》,布面丙烯,260 × 340 cm,2018-2019。图片:由艺术家提供“时间性”在不同的作品中,串联着不同的线索,《博物馆的余晖》所呈现的是古至今的线形时间形态,而“逍遥游”所呈现的则是过去与的双重宇宙的交点,一个链接着过去与未来的集结点。艺术家说道,“除了画画,我这些年也做了好些所谓‘旁逸斜出’的作品,比如‘银河计划’‘观音’‘寸光阴’‘三步尺’‘逍遥游’以及‘截图摄影’等等……有时候这些作品会被评论家归为实验艺术的范畴。其实在创作这些作品的过程中,我所做的‘实验’并一定不比在创作绘画或别的装置所做的‘实验’更多。我自己也找不出什么理论去支撑或解释这些作品。但基本上它们都有一个相似的特性,就是很费时间。‘如何浪费时间’,正是我近年来常常用于讲座的主题。”倪有鱼,《银河计划》(局部),综合材料,2008-2022,“穹顶与刻度”展览现场 ©和美术馆。摄影:刘相利如何浪费时间?倪有鱼曾经讲过自己享受漫长地打发时间的方式,在现代社会中,浪费时间似乎变成了一个人们极力避免的主题和工作方式,然而倪有鱼保持着自己的节奏,他享受沉浸于时间中的感觉。关于时间的概念,哲学家们早已给过了多个解释,柏拉图对于“时间”的经典定义:“他(即,神)想去制造一个有关‘永恒’的运动的肖像,而当他理顺苍穹的同时,他自停留于‘至一’之中的永恒那里,依照那一个永恒的数字,制造了一个肖像,这也就是我们所谓的时间。”倪有鱼需要花费大量的时间去搜集创作材料,这一切无法被完全准确确定的时间周期是固定的,然而这在作品的创作中充满着不确定性。正如策展人朱朱写道:“面对时间这一根本的命题,倪有鱼多年来运用了不同的视角、材料和形式进行不懈的表达……与此印证的是,他的作品系列有着漫长的创作周期,过程看似枯燥乏味,却给予了他独处、穿越涂层的物质化和形而上的冥想的机会。”倪有鱼,《穹顶与刻度》,综合材料,78 × 40 × 7 cm,2022。图片:由艺术家提供

“穹顶与刻度”展览现场 ©和美术馆。摄影:刘相利一眼望去,这些照片看似普通至极的风景照片,但如果观察局部中的表现,会发现现实和虚拟的交织的互文。所有的摄影均来自真实且客观的摄影,但当拼贴后的摄影作为最终的结果时,会发现这些作品既具有真实性,同时又是虚构且虚拟的。曾经发生在艺术家人生中的一段旅程被截取,并以经过加工的方式呈现,是过去与现在的时间重叠和交汇,在作品中出现了交点。也正如艺术家所说的,跟我们今天当代人的时空观念是相通的。《博物馆的余晖》原本是对16世纪意大利博物学家费兰特·伊普拉多(Ferrante Imperato)所描绘的《自然历史》珍奇屋铜版画中的一幅插画的改编,但艺术家刻意隐去了原作中的人物,因为人物出现时,就意味着明确叙事背景的出现,“当人物被抽离时,时间会出现一种定格化的状态,作品中关于人物或是人物所延伸出的衣着姿态,以及其背后可以揣测的时间背景都被一一消除。”倪有鱼,《博物馆的余晖》,布面丙烯,260 × 340 cm,2018-2019。图片:由艺术家提供“时间性”在不同的作品中,串联着不同的线索,《博物馆的余晖》所呈现的是古至今的线形时间形态,而“逍遥游”所呈现的则是过去与的双重宇宙的交点,一个链接着过去与未来的集结点。艺术家说道,“除了画画,我这些年也做了好些所谓‘旁逸斜出’的作品,比如‘银河计划’‘观音’‘寸光阴’‘三步尺’‘逍遥游’以及‘截图摄影’等等……有时候这些作品会被评论家归为实验艺术的范畴。其实在创作这些作品的过程中,我所做的‘实验’并一定不比在创作绘画或别的装置所做的‘实验’更多。我自己也找不出什么理论去支撑或解释这些作品。但基本上它们都有一个相似的特性,就是很费时间。‘如何浪费时间’,正是我近年来常常用于讲座的主题。”倪有鱼,《银河计划》(局部),综合材料,2008-2022,“穹顶与刻度”展览现场 ©和美术馆。摄影:刘相利如何浪费时间?倪有鱼曾经讲过自己享受漫长地打发时间的方式,在现代社会中,浪费时间似乎变成了一个人们极力避免的主题和工作方式,然而倪有鱼保持着自己的节奏,他享受沉浸于时间中的感觉。关于时间的概念,哲学家们早已给过了多个解释,柏拉图对于“时间”的经典定义:“他(即,神)想去制造一个有关‘永恒’的运动的肖像,而当他理顺苍穹的同时,他自停留于‘至一’之中的永恒那里,依照那一个永恒的数字,制造了一个肖像,这也就是我们所谓的时间。”倪有鱼需要花费大量的时间去搜集创作材料,这一切无法被完全准确确定的时间周期是固定的,然而这在作品的创作中充满着不确定性。正如策展人朱朱写道:“面对时间这一根本的命题,倪有鱼多年来运用了不同的视角、材料和形式进行不懈的表达……与此印证的是,他的作品系列有着漫长的创作周期,过程看似枯燥乏味,却给予了他独处、穿越涂层的物质化和形而上的冥想的机会。”倪有鱼,《穹顶与刻度》,综合材料,78 × 40 × 7 cm,2022。图片:由艺术家提供

卧室-穹顶

人与空间的关系变化

人与空间的关系,在疫情之后对于艺术家的创作似乎带来了更多新的发现,疫情之前,艺术家习惯于在工作室创作,但是疫情之后却只能蜗居于家中,每天工作十小时以上,这也使艺术家对于“卧室”的主题开始产生别的反思,在他看来,卧室从古至今就是古代起居文明的缩影,也是现代生活最终极的核心空间,因为这是一个无法被减法移除的空间,“如果对我们的日常做一个彻底的减法,我们可以没有客餐厅,没有书房,甚至没有厨房,卫生间,最终只留下一间卧室,就如动物的巢和穴。”当生活空间被极度浓缩之后,卧室是最后的、不可或缺的那个部分,因此他2020年开始创作系列作品“古代卧室”,以正前方视角窥探着卧室,名为古代卧室,然而与现代化和消费主义有关的一切填满了这个空间,酒瓶、薯片、烟灰缸、易拉罐……模拟了人与卧室的关系在疫情之后变得更为紧密的现状,这个小小的空间可以容纳一个人的生活,虽逼仄,却也是现实的影射。倪有鱼,《古代卧室》(局部),综合材料,33.5 × 32.5 × 155.5 cm,2021。图片:由艺术家提供展览以“天、地、人”为主要的展览脉络,因而三层空间也被划分为对应的三个主题,艺术家认为这样的动线与安藤忠雄的建筑相呼应,螺旋交替而上的楼梯直至穹顶,有着形而上的意味。一楼展出“地”的部分,主要展出关于历史隐喻的风景景观,其中涉及丛林、瀑布、河流等意象。二楼关于“人”,主要展出美术史和人文历史的状态演变,包括很多对于美术史经典图像的改写,除此之外也隐喻了疫情之下现代人的生活状态。三楼的“天”则在一个更宏大的视野中探讨了人与宇宙的关系,展示了很多星空的意象,人的存在、神秘学的涉入也是其中关键的因素。 倪有鱼,《遗迹2》,布面综合材料,220 × 600 cm,2018,“穹顶与刻度”展览现场 ©和美术馆。摄影:刘相利穹顶最早的出现,可以追溯到史前时期,罗马人会利用圆顶来增加神庙和其他建筑物,如万神庙的内部空间,这个传统也在罗马成为天主教中心后持续增长,这点从拜占庭的建筑中便能看出。这种穹顶建筑在18世纪早期的巴洛克时期达到了第二个高峰,不少来自19世纪的大型公共建筑也采用了圆顶设计,以表示对罗马元老院的追思。而在倪有鱼的认知里,穹顶代表着宇宙,刻度则是宇宙中的特定时间点和人。这种人与宇宙的关系,亦可以被看作是人与更大的虚拟空间之间的关系,如果说人与卧室空间的关系是具象且固定的,那人与宇宙空间的关系则可以看被作是与具体物与巨大无形物之间的关系,这样的关系,在倪有鱼的作品亦有所呈现,在他的作品《巨人的黄昏》中,“巨人”所指的并不是伐木工,而是树木,他在采访中强调道,画中人物其实并非试图突出的元素,他们只是树木的陪衬,他试图在该系列中阐明:“人类自以为是地认为自己是自然的主角,但真正的主角却是其身后的巨物。我的作品因此仍是在描述景观以及景观之后的意蕴,而非‘人’本身。”(左起)倪有鱼,《巨人的黄昏7》,布面丙烯,280 × 220 cm,2022;《巨人的黄昏6》,布面丙烯,300 × 200 cm,2018,“穹顶与刻度”展览现场 ©和美术馆。摄影:刘相利在美术馆螺旋楼梯的正中间,是艺术家所作的一系列雕塑作品,《神庙》《神庙2》《力士2》《酒神》《伐木人》的排列,构成一个具有宗教和神秘氛围的装置组合,直指穹顶,呼应着本次展览的主题。倪有鱼作品《神庙》《神庙2》《力士2》《酒神》《伐木人》,综合材料,2019-2021,“穹顶与刻度”展览现场 ©和美术馆。摄影:刘相利穹顶与刻度,正好对应的是宇宙与人,因为“宇宙是无法被测量的,但人类以自身的认知为尺试图描述它。宇宙无穷无尽,尺子对于宇宙是失效的,只有人才需要尺子”。倪有鱼认为,尺子作为极渺小之物,被人类当作丈量的工具,试图测量无垠的宇宙,而在会因尺度不对等以及意识而产生落差和误判,张力在其中涌动而出。

倪有鱼,《遗迹2》,布面综合材料,220 × 600 cm,2018,“穹顶与刻度”展览现场 ©和美术馆。摄影:刘相利穹顶最早的出现,可以追溯到史前时期,罗马人会利用圆顶来增加神庙和其他建筑物,如万神庙的内部空间,这个传统也在罗马成为天主教中心后持续增长,这点从拜占庭的建筑中便能看出。这种穹顶建筑在18世纪早期的巴洛克时期达到了第二个高峰,不少来自19世纪的大型公共建筑也采用了圆顶设计,以表示对罗马元老院的追思。而在倪有鱼的认知里,穹顶代表着宇宙,刻度则是宇宙中的特定时间点和人。这种人与宇宙的关系,亦可以被看作是人与更大的虚拟空间之间的关系,如果说人与卧室空间的关系是具象且固定的,那人与宇宙空间的关系则可以看被作是与具体物与巨大无形物之间的关系,这样的关系,在倪有鱼的作品亦有所呈现,在他的作品《巨人的黄昏》中,“巨人”所指的并不是伐木工,而是树木,他在采访中强调道,画中人物其实并非试图突出的元素,他们只是树木的陪衬,他试图在该系列中阐明:“人类自以为是地认为自己是自然的主角,但真正的主角却是其身后的巨物。我的作品因此仍是在描述景观以及景观之后的意蕴,而非‘人’本身。”(左起)倪有鱼,《巨人的黄昏7》,布面丙烯,280 × 220 cm,2022;《巨人的黄昏6》,布面丙烯,300 × 200 cm,2018,“穹顶与刻度”展览现场 ©和美术馆。摄影:刘相利在美术馆螺旋楼梯的正中间,是艺术家所作的一系列雕塑作品,《神庙》《神庙2》《力士2》《酒神》《伐木人》的排列,构成一个具有宗教和神秘氛围的装置组合,直指穹顶,呼应着本次展览的主题。倪有鱼作品《神庙》《神庙2》《力士2》《酒神》《伐木人》,综合材料,2019-2021,“穹顶与刻度”展览现场 ©和美术馆。摄影:刘相利穹顶与刻度,正好对应的是宇宙与人,因为“宇宙是无法被测量的,但人类以自身的认知为尺试图描述它。宇宙无穷无尽,尺子对于宇宙是失效的,只有人才需要尺子”。倪有鱼认为,尺子作为极渺小之物,被人类当作丈量的工具,试图测量无垠的宇宙,而在会因尺度不对等以及意识而产生落差和误判,张力在其中涌动而出。

大家还在读

</section

</section

“穹顶与刻度”展览现场 ©和美术馆。摄影:刘相利

“穹顶与刻度”展览现场 ©和美术馆。摄影:刘相利 “穹顶与刻度”展览现场 ©和美术馆。摄影:刘相利

“穹顶与刻度”展览现场 ©和美术馆。摄影:刘相利

“穹顶与刻度”展览现场 ©和美术馆。摄影:刘相利

“穹顶与刻度”展览现场 ©和美术馆。摄影:刘相利

倪有鱼,《遗迹2》,布面综合材料,220 × 600 cm,2018,“穹顶与刻度”展览现场 ©和美术馆。摄影:刘相利

倪有鱼,《遗迹2》,布面综合材料,220 × 600 cm,2018,“穹顶与刻度”展览现场 ©和美术馆。摄影:刘相利

</section

</section