- 0

- 0

- 0

分享

- 文华奖·上戏人|锡剧《烛光在前》

-

原创 2022-09-22

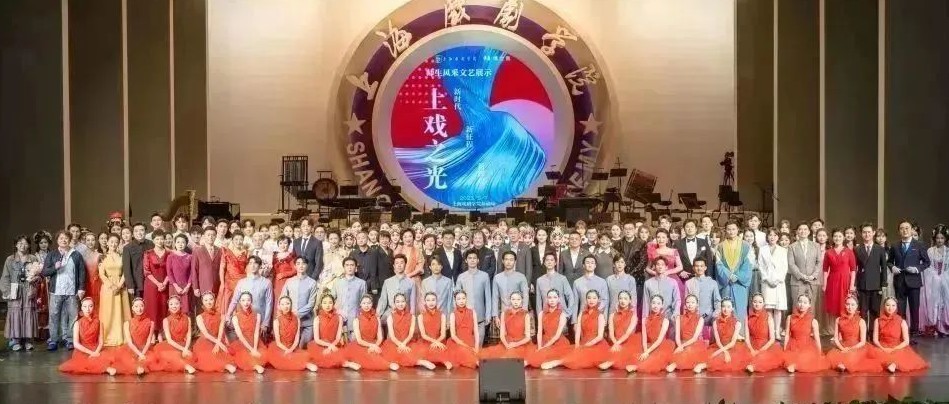

9月15日晚,第十三届中国艺术节圆满落下帷幕,第十七届中国文化艺术政府奖——“文华奖”同时揭晓。在本届“文华奖”获奖名单中,有多部上海戏剧学院师生和校友参与主创的剧目。

今天,就让我们来领略其中的一部。

由江苏省选送的锡剧《烛光在前》在激烈的竞争中脱颖而出,如愿以偿地摘下“文华大奖”。

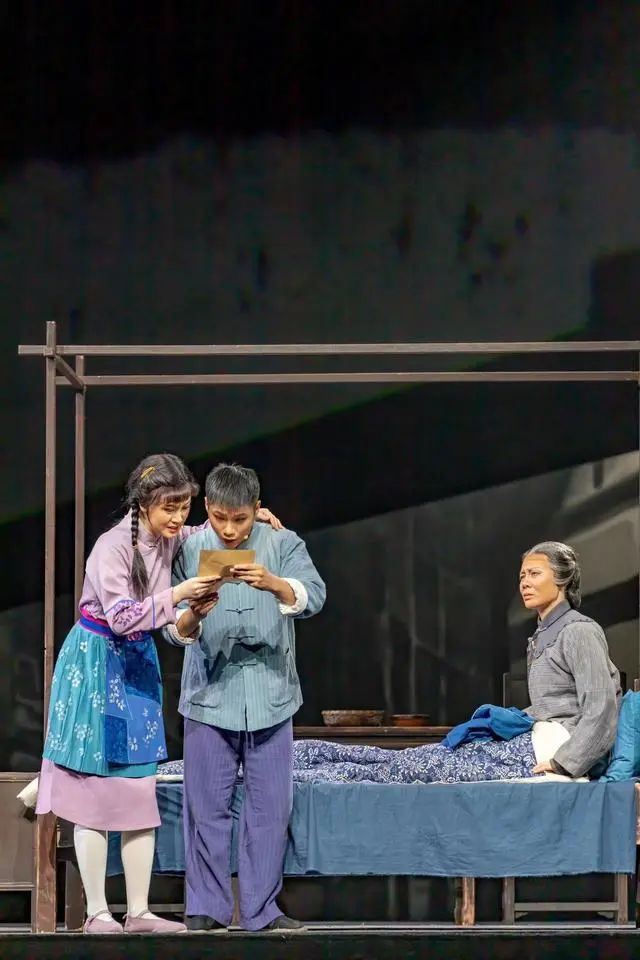

锡剧《烛光在前》取材于著名的革命先烈、“常州三杰”之一张太雷及其妻儿的真实故事,讲述了他的妻子陆静华和儿女坚强不屈,追随张太雷足迹走上革命道路的感人故事。全剧以“烛光”为核心意象,独辟蹊径构建故事,从陆静华这位平凡却又伟大的女性身上,折射出中国共产党人义无反顾、舍小家为大家的精神光辉,深情讴歌了为民族解放和党的事业奉献牺牲的革命前辈。

锡剧《烛光在前》主创团队中的上戏师生、校友以及曾在上戏学习过的有——

编剧丨罗周

江苏省戏剧文学创作院院长,毕业于复旦大学,2011年在上海戏剧学院与中国剧协合作举办的全国青年剧作家研修班任班长

总导演丨童薇薇

上海越剧院导演,1985-1987年就读上海戏剧学院导演进修班

导演丨张磊

进修于上海戏剧学院戏曲学院

导演丨王胜标

毕业于上海戏剧学院导演系

舞美设计丨

韩生 上海戏剧学院教授、博导

胡珺琨 上海戏剧学院舞美系研究生

灯光设计丨祝世明

2015年在上海戏剧学院举办的全国青年舞台美术家研修班学习

多媒体设计丨凌军

上海戏剧学院创意学院教师

在得知《烛光在前》获得“文华大奖”后,该剧舞美设计韩生教授回忆起了该剧充满跌宕的创作历程。他说,只有七个演员的戏曲作品获得大奖,体现了其内容自身的艺术魅力。很有幸遇到这个具有人性力量的题材故事,而一个好作品是多种要素集成的结晶,每一个环节都不可或缺。关于该剧的舞美设计理念,韩生教授也作了介绍:

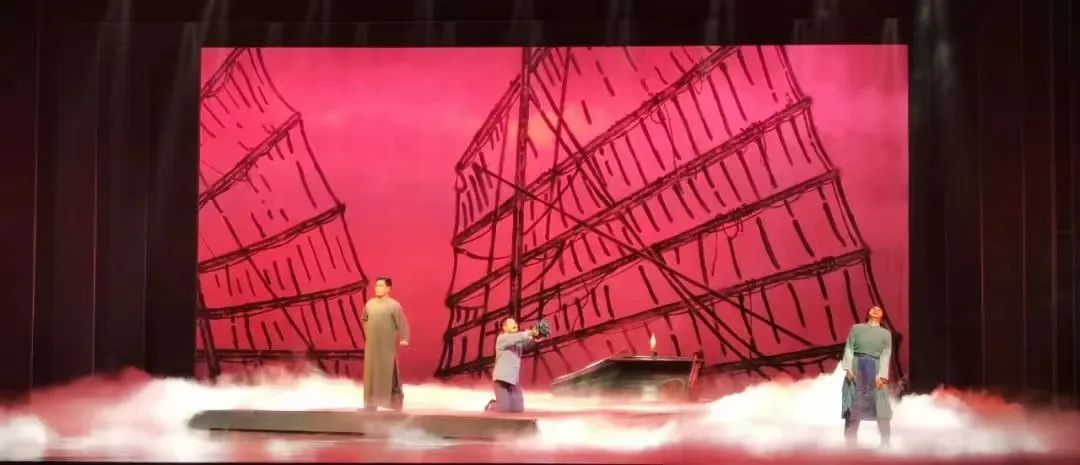

舞台空间:贯穿舞台空间主体形象是母亲呵护支撑的“家”,作品讲述张太雷之妻陆静华与女儿、儿子和丈夫的生死离别故事。同张太雷故居实际面积相近的方形平台,亦如革命年代严峻环境下的“孤岛”,流动转换呈现张家的庭前、室内、祖母病榻等不同角度,以及码头船上。

贯穿形象:以张太雷的妻子陆静华为主角塑造伟大母亲的形象,“烛光”既是剧名,也是贯穿的形象。于是,烛灯既是戏剧情境的道具,也是故事意象的象征。从观众进场至尾声,烛灯随演员动作自然融入并贯穿全剧,正如一位评论家所述——“烛光在前,母亲史诗”。

语汇风格:戏剧叙事与锡剧韵味的互溶。随着戏剧叙事的环境交代,舞台动作的空间流转,舞美形象以写实道具、水墨绘景、旋转画幕、投影形象等不同媒介构成但统一风格,形成融合互补的空间语汇,展现故事环境流转,锡剧艺术的浓郁婉约,以及人物的心理空间。

诗化意象:与剧情同步的舞台形象流程,从现实空间叙事、心理空间外化,到美学诗意升华。第四幕的叙事是母亲多年后得知儿子牺牲的消息,梦里回到儿子出生时的老宅,此时的“家”是记忆中的,舞台形象细节淡去,只见儿子的摇篮,站立一旁是即将出发的的丈夫。孩子将要出生,张太雷临行前给孩子起名“一阳”……此一去,便是永远的离别……

从现实到回忆,舞台形象注重细节体现简约,正如“张太雷手书”所说,离别之苦是为了未来幸福的理想成为诗意境界和升华。

扫码关注 上海戏剧学院

责编 | 刘佳奇

文字 | 上戏党委宣传部

图片 | 剧组提供

排版 | 陈珏

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号上海戏剧学院 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。