- 0

- 0

- 0

分享

- 多感官沉浸式数字艺术解密建筑大师隈研吾的建筑美学

-

2022-09-22

享誉全球的日本建筑设计大师隈研吾体验大展——中国巡回展·首站,正在北京嘉德艺术中心展出。展览围绕隈研吾提出的“五感的建筑”观念为脉络深度阐释其对后疫情时代,未来建筑设计方向的定义与思索——即“建筑应诉诸人的所有感官,给人的内心带来慰藉”。

展览中展出由隈研吾建筑作品衍生的数字多媒体作品,全程融入不同音乐注解建筑的精神内涵。展览共涵盖5个展览单元,以“视、听、触、嗅、味”一系列多元感官印记为线索,从宏观与微观的层面感知隈研吾的建筑美学,建立建筑场域的连接与对话,探索隈研吾在建筑设计中对人的精神世界的关怀,以及对人与自然关系的注解,获得后疫情时代的精神疗愈。

展览不仅首次展出隈研吾的书法作品,首次使用与建筑对应的香氛,而且首次提出“五感的建筑”这一设计理念。

“五感的建筑”是隈研吾关于建筑设计的重要理念,即:建筑应该从视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉人类五种感官出发,全面调动人的感官参与,建立人与建筑之间的关联,从而满足人对建筑所营造的空间和时间的获得感。

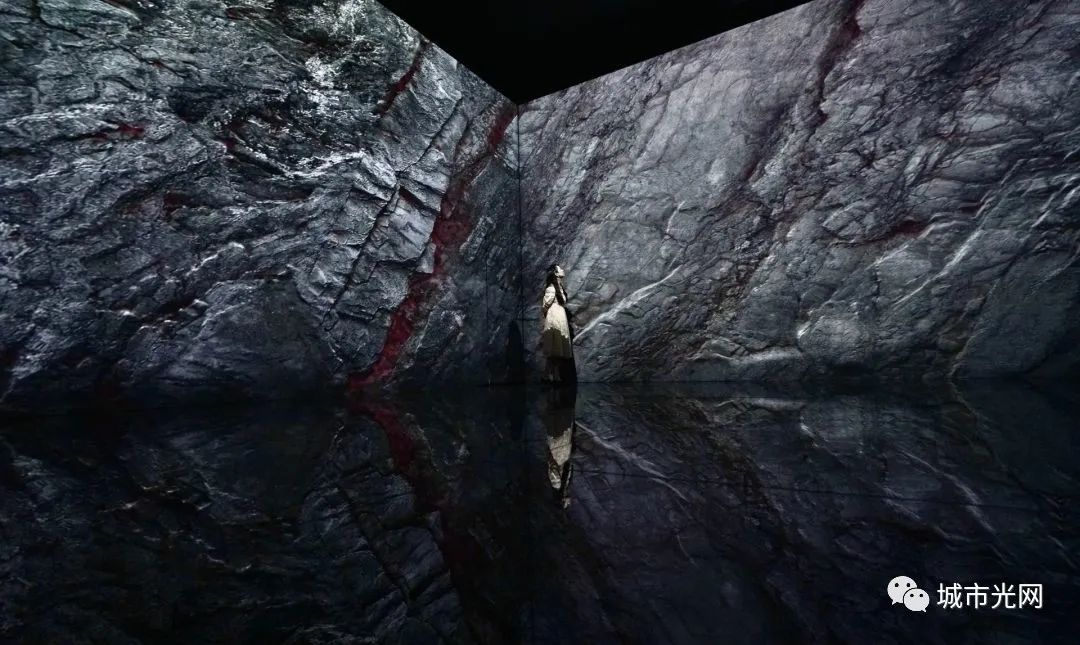

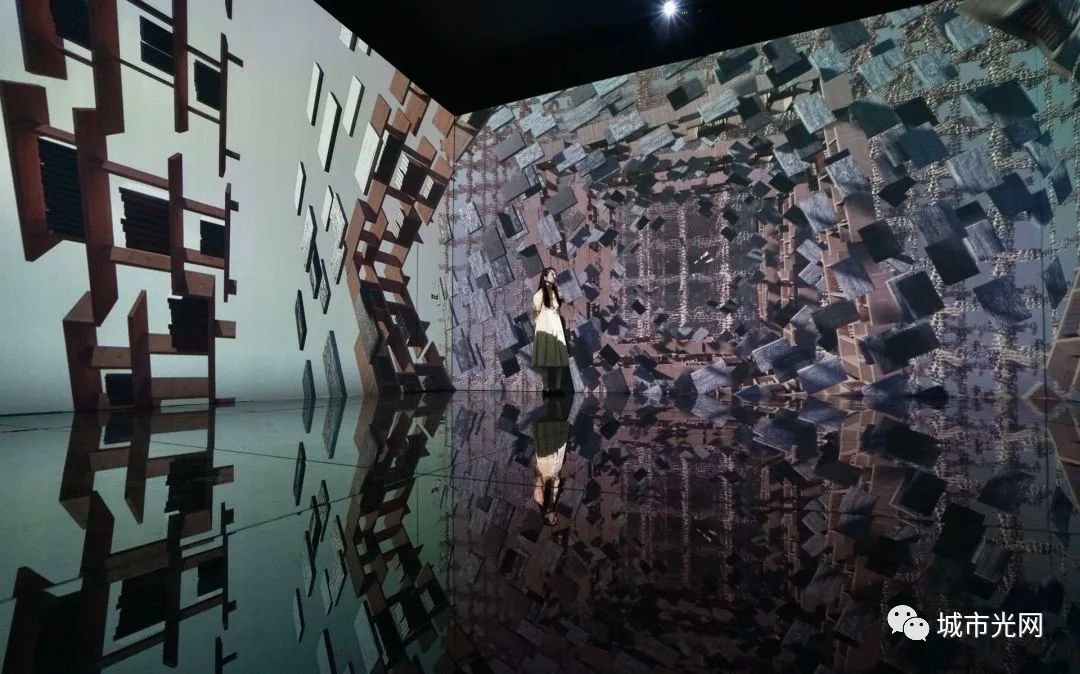

展览现场,图片来源:嘉德艺术中心

展览现场,图片来源:嘉德艺术中心

隈研吾(Kengo Kuma)是日本著名的建筑师,作品遍布全球20多个国家,并获得了众多权威奖项的认可。

“保存现存的人文与自然”是贯穿于隈研吾所有作品的设计思想,他致力于打造有温度的、以人为本的建筑。目前,他和他的团队正专注于可取代混凝土、钢铁的新材料研究,如木头、竹子、铝、纸、亚克力、瓦、陶瓷、碳纤维、膜等,从而探索后工业时代的全新建筑形式。

梼原町木桥博物馆位于日本高知县,结合了日本传统美学与当代建筑元素,这个“漂浮”在空中的建筑由无数相互交织排列的木梁架组成,所有结构都由建筑底部的一根中心支柱支撑。博物馆两头设有两部全玻璃景观电梯,但这两个透明的玻璃体被巧妙的隐藏在背后的植物景观中,突出了全木质结构的建筑主体。

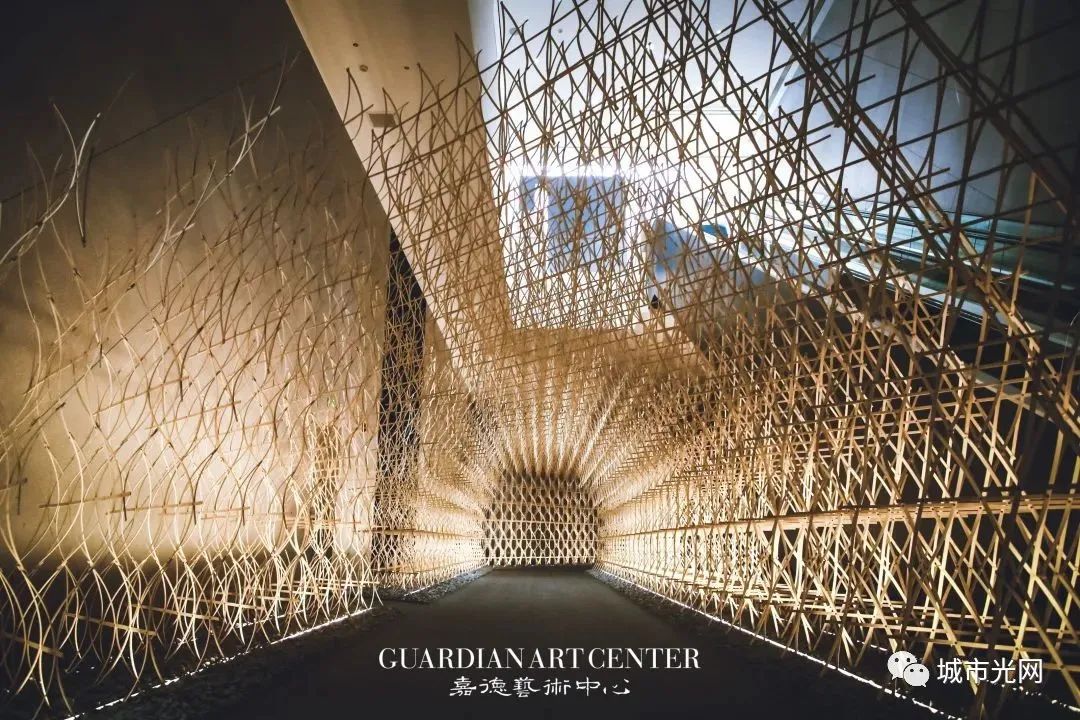

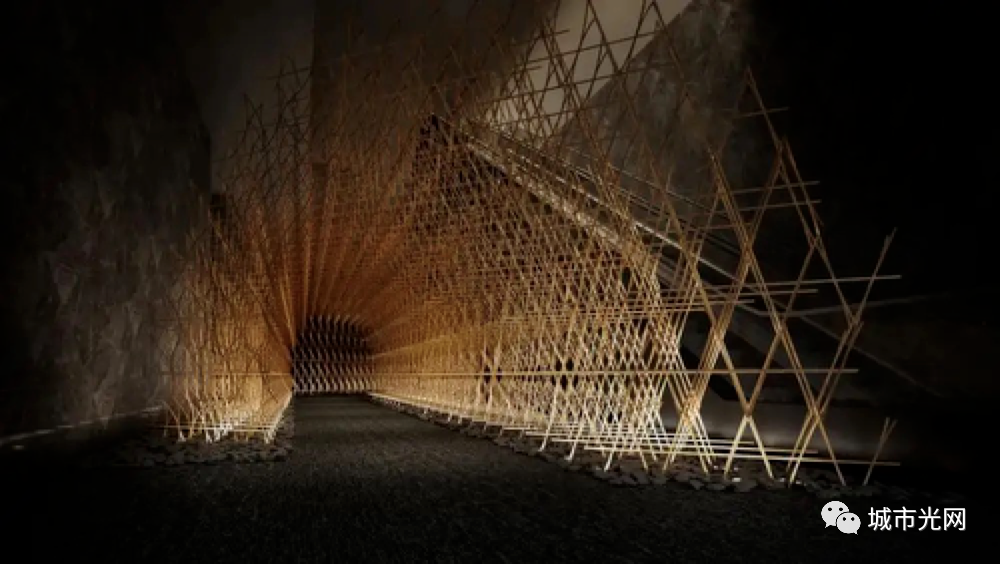

竹屋建在狭窄的山岩之上的建筑,姿态舒展,与环境浑然一体,大量竹子的运用,将中国的传统建筑风格和日本建筑的空间感有机结合,体现了东方文明的精神气质和艺术风格。

该改造项目位于前门东侧,在北京旧市区的中心,建筑外立面上的铝幕由两种铝制构件如同拼图一般组合而成,形成雕窗式的有机立面图案,并与原有的砖墙结构以及玻璃幕墙相结合,产生了一种平衡的透明感,将四合院面向胡同街道开放。

这是隈研吾为一座私人博物馆做的室内设计,里面收藏了于 2005 年逝世的西班牙大师 Antoni Clavé 的作品,包括绘画、雕塑、舞台和服装设计等。隈研吾在整个空间使用了传统的日本纸「和纸」作为装饰, 主要用于博物馆的中央楼梯间和天窗的衬里,半透明的质感创造了光与影的微妙反应。

“Nacree“餐厅通过从天花板上悬挂下来的亚克力筒,在餐厅的不同区域之间建立透明的帘幕和分割区域;装饰性花朵的茎插在它们之间,这种不透光的性能让人造光汇聚或扩散。“透明”的方式让餐厅与就餐环境浑然一体,隈研吾也在该设计的其余部分延伸了植物和透明性的主题。

由隈研吾设计的民艺博物馆坐落于中国美院的象山校区,建筑形式与当地的地形地貌相呼应,以温和的形式嵌入到绿色环境中。建筑物的屋顶由一些废弃的屋瓦覆盖着,建筑立面同样使用这些废弃的屋瓦,固定在交织的不锈钢丝上。这样的立面帮助控制外部视野,并形成了有趣的室内光影效果。

陶瓷之云位于意大利北部雷焦艾米利亚一座交通环岛上,陶瓷大多数情况下仅作为混凝土结构上的装饰性材料,而隈研吾在考量了陶瓷的强度之后,运用陶瓷作为结构材料,大块的炻瓷板经机械处理和特殊设计的金属件相连组成了这些元件。这个装置长40米,高7米,纵线是直径18mm的钢管,横线是1052块1200×600×14mm的瓷砖。用陶瓷创作了一座像云朵一样的纪念作品。

CABKOMA绳索由日本的 Komatsu Seiten 纤维实验室发明,其中利用了合成的无机纤维,包裹在热塑性树脂里,六根细股的碳纤维杆再紧紧的拧在一块,就成了一根结实的绳索。160米长的CABKOMA绳索仅重12公斤,相同强度的钢缆大约是其5倍重,非常便于运输。这种材料被隈研吾用在了 Komatsu Seiten 办公室的外围,每一根的定位都经过电脑的精确计算,充分考虑了水平地震力的影响,以及从南北向和东西向的位移。

隈研吾这个项目中提出一种动态的“可呼吸的建筑”的设想,不同于传统的以玻璃纤维为基材的膜材料,TEE HAUS中使用了由聚酯线链接在一起的双层膜结构,中间充上气,形成可控的体量,这个双层膜更为柔软和透光,当膨胀和收缩时建筑仿佛真的在呼吸。

整个沉浸影像共由角川之幻、叠影之境、隐世之美三个篇章组成,依托隈研吾的建筑美学,从地壳板块冲突产生的武藏野高地得到灵感,壮阔的创作愿景与隈研吾作品形形色色的元素糅合在一起,逐渐走向不为物理世界所束缚的抽象几何形状,最后回到具象的空灵竹林。下面我们一起进入《五感的建筑》沉浸影像空间~~

关键词:觉醒 角川花岗岩

新⽣的⼒量

⼀个新⽣命的开始

花岗岩的流动、震动、岩浆的翻涌

“这才是建筑的原点。无法与大地割裂开的,才是建筑。我重视的是回到那块大地,重新审视建筑;回到那块大地,再一次将建筑与大地连接起来。⼀切是从沉睡的⼤地间唤醒。”——隈研吾

角川武藏野博物馆外立面 | 沉睡的大地被唤醒,岩浆熔石凝固而成的石头,是最能代表大地力量的象征。成为角川武藏野博物馆的外立面材料。

图为角川武藏野博物馆外立面

图为角川武藏野博物馆外立面

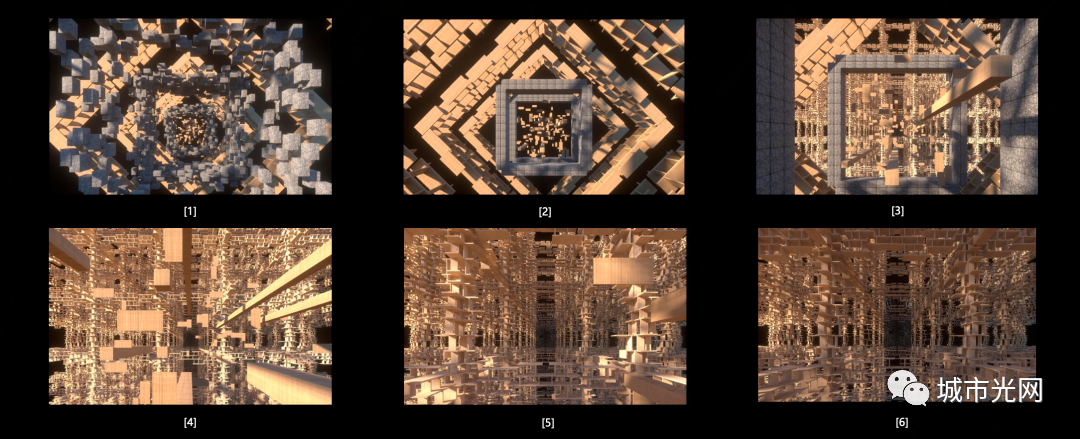

花岗岩矩阵效果

花岗岩矩阵效果

花岗岩矩阵现场

花岗岩矩阵现场

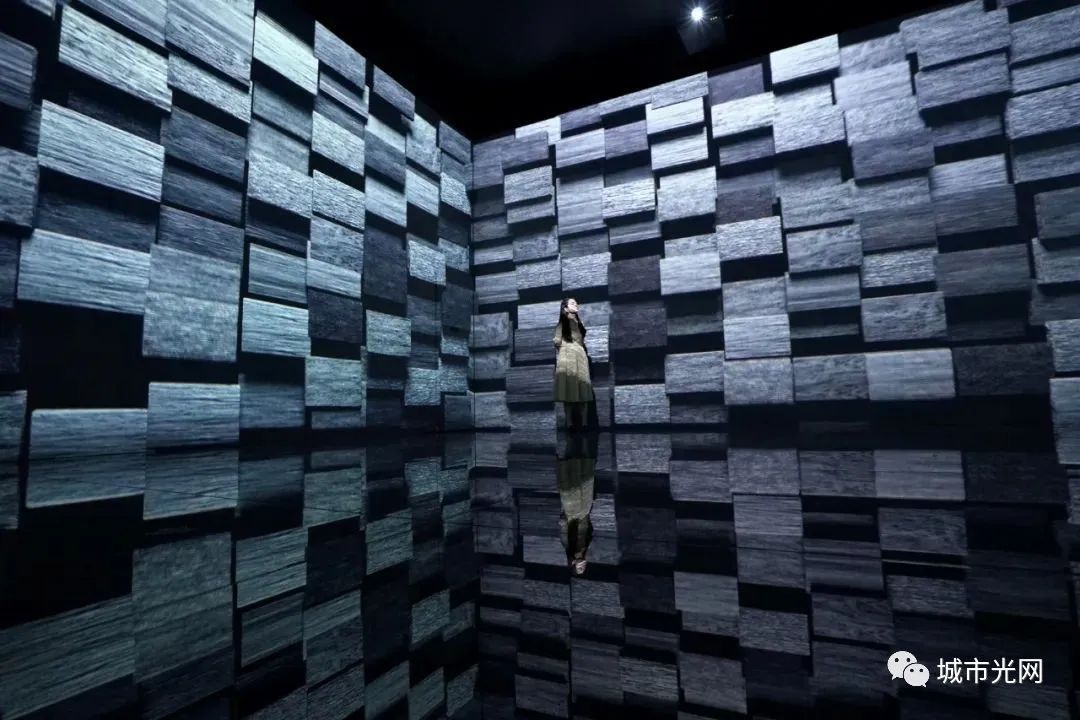

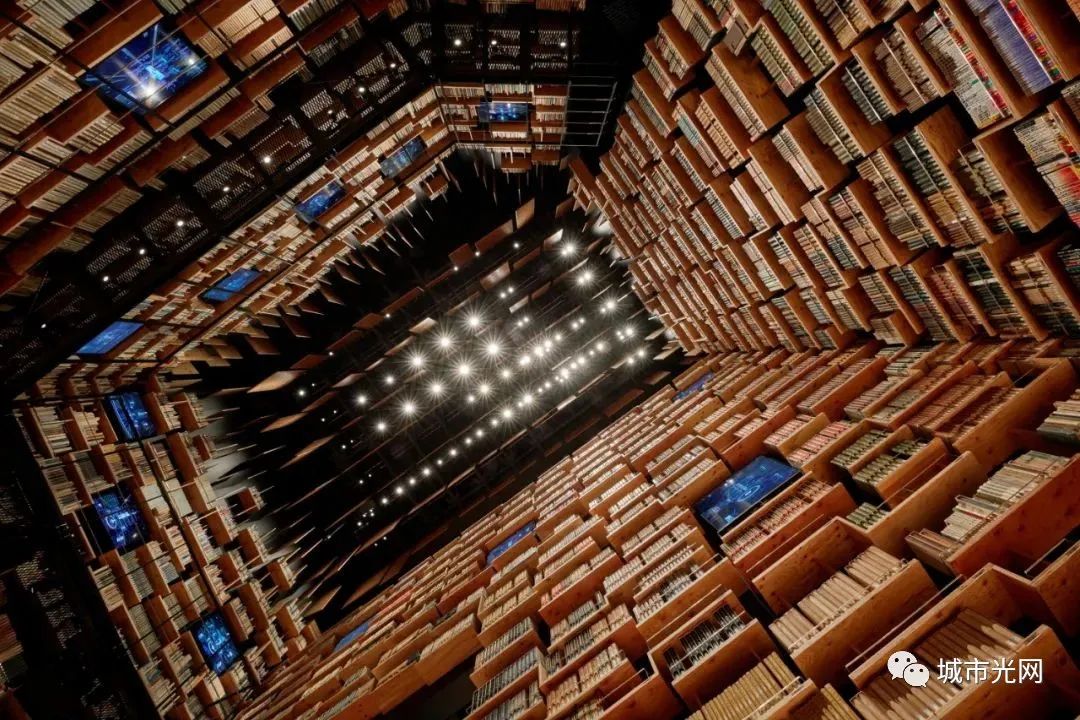

角川博物馆内部书架 | 穿梭于书架与花岗岩组成的隧道空间中,过程中岩石由不规则变成规则堆砌,到达角川书架组成的庞大书架宇宙中。

图为角川博物馆内部“书街”

角川书架动态效果

关键词:极简结构空间

重叠、激扬、无向之界的遨游

黑色的幻想、力量感的元素、建筑本结构的抽象线条

从秩序变成无序的席卷

一切建筑都似有了生命

“我最近在想,我做的事情用一句话说,就是把体块(volume)分解掉吧。把体块分解成点,线,面,才能通风透气。通风透气,人与物,人与环境,人与人才能重新建立联系。——隈研吾

图为隈研吾设计的梼原木桥博物馆

图为隈研吾设计的GC口腔科学博物馆

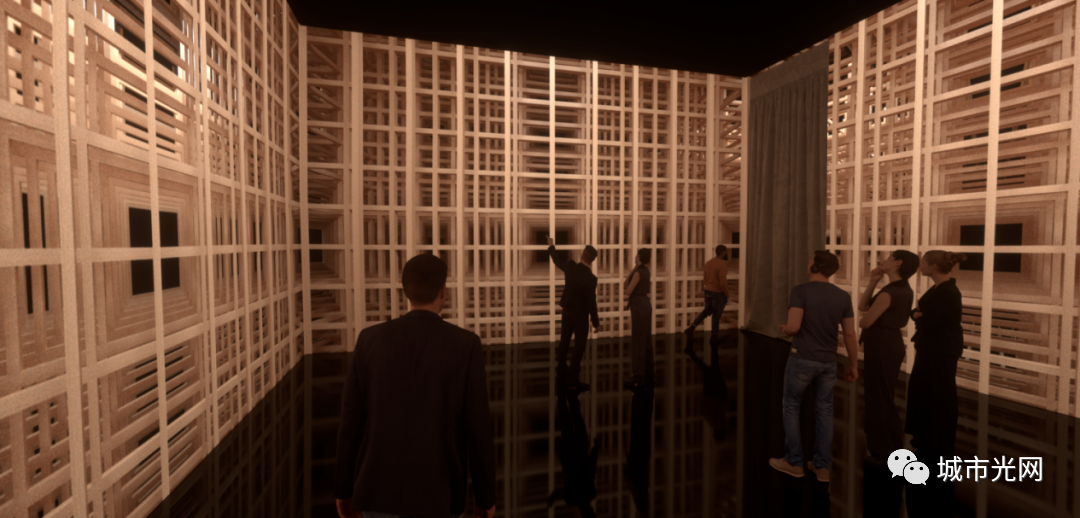

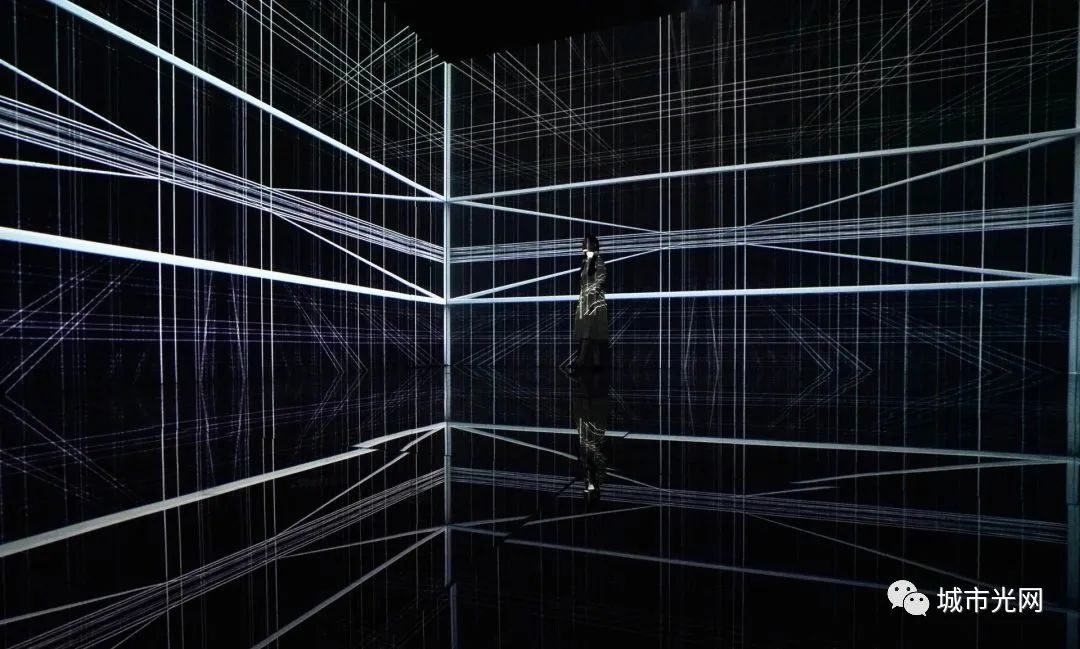

Part1书架结构开始延展出隈研吾常用的木质结构和空间,逐渐延展到黑白线框,呈现线的动态穿梭。

效果图

现场图

Part2建筑的抽象的线在空间中发生层叠、错落的运动,穿插着光影的变化,产生噪波感,整体由硬变柔。

效果图

现场图

关键词:负建筑 人类与自然的关系

介入于自然的美感

天、水、云的参与,让建筑趋于无形隐于其中

在四季变换间,尽显东方禅意

“离开迄今为止最适合集中生活的混凝土、铁等材料,回到木头里、回到纸里,回到这些自然材料里。”——隈研吾

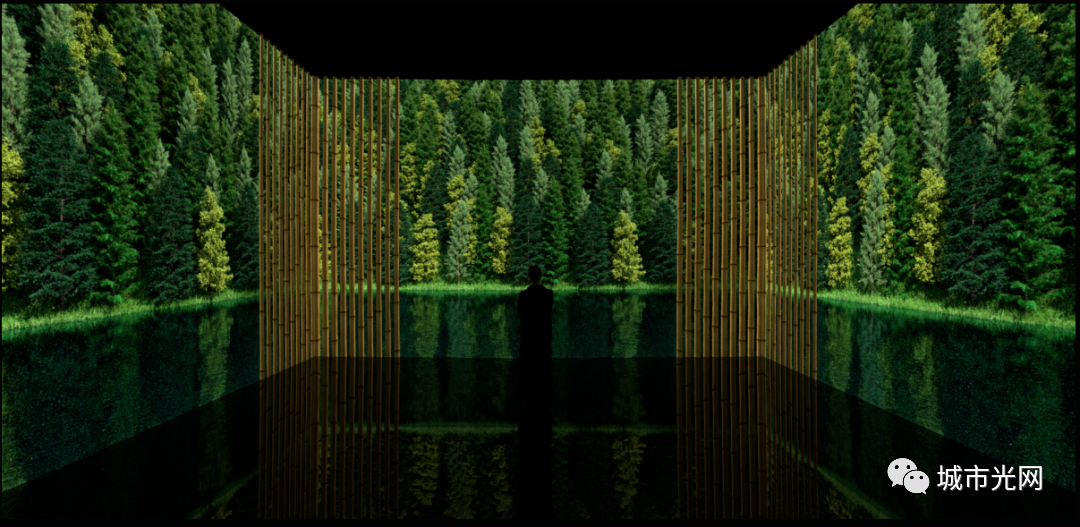

长城脚下的公社之竹屋 | 春季,翠竹摇曳。夏季,凭栏听雨

图为隈研吾设计的长城脚下的公社之竹屋

竹林影像效果

竹林影像现场

竹林影像现场

桦树苔藓教堂 | 秋季,浓郁秋色。冬季,归隐自然

图为隈研吾设计的桦树苔藓教堂

冬季影像效果

《竹涧》装置 |《竹涧》重现了隈研吾的内心深处描绘的“原风景”,展现出隈研吾关于“自然的建筑”的哲学与生态环保的思想。

图为隈研吾设计的《竹涧》装置

图为隈研吾设计的《竹涧》装置

《竹涧》装置影像现场

END

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号城市光网 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。