- 0

- 0

- 0

分享

- 艺术家用缴社保吗?

-

原创 2022-09-15

让·弗朗索瓦·米勒《拾穗者》,布面油画,1100×830cm,1857年

长久以来,艺术一直被人们视为不需考虑生存后才有能力涉足的领域。而除了少部分成名艺术家不受收入困扰以外,多数皆给人“缺乏财务保障”的印象。这一职业如此不稳定吗?艺术家用缴“社保”吗?今天,时尚芭莎艺术带你了解。

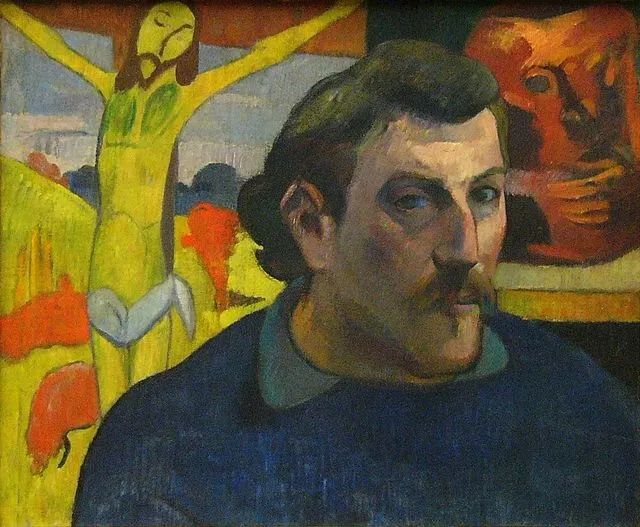

“穷艺术家”仿佛成为了艺术圈魔咒。大多人们熟知的艺术家虽留下了璀璨的艺术成就,生活中却穷困潦倒。英国作家毛姆在以保罗·高更为原型的小说《月亮与六便士》中,便向读者抛来了这样的问题:天上的月亮与脚下的六便士,如果二者只能选其一,你会选择哪个?理想很美丽,现实却骨感。于艺术家而言,艺术与金钱似乎从来二元对立,高更的经历便可见一斑。

高更曾是股票经纪人,家庭美满,收入颇丰。在决心投身艺术创作后,他辞去了工作,成为了职业艺术家。此后,其经济状况便每况愈下。数年里,他一度从事多种灵活短暂的体力工作以养家糊口:海报张贴、码头苦力……其住所也从巴黎移居里昂,再搬至哥本哈根。

贫穷至死都在困扰这位后来的印象派大师,艺术并未令其生活有任何保障,反而落得妻离子散、老来窘迫的局面。人们不禁好奇:难道艺术创作非要这么“心无旁骛”吗?不能当作“副业”来做吗?高更告诉你,他真不行。这位艺术家曾如此坦言:“如果我不去从事我的天职,我会认为自己是一个有罪之人。”

为了艺术的纯粹性,不工作成为艺术家的个人选择。而随之带来的缺乏保障的生活便是意料中的结果。那么,其他艺术家呢?事实上,不论是出于对经济的考虑,还是为进入“圈子”,不少艺术家不约而同地选择了同一职业:教师。

保罗·克利《Senecio》,40.5×38cm,1922年

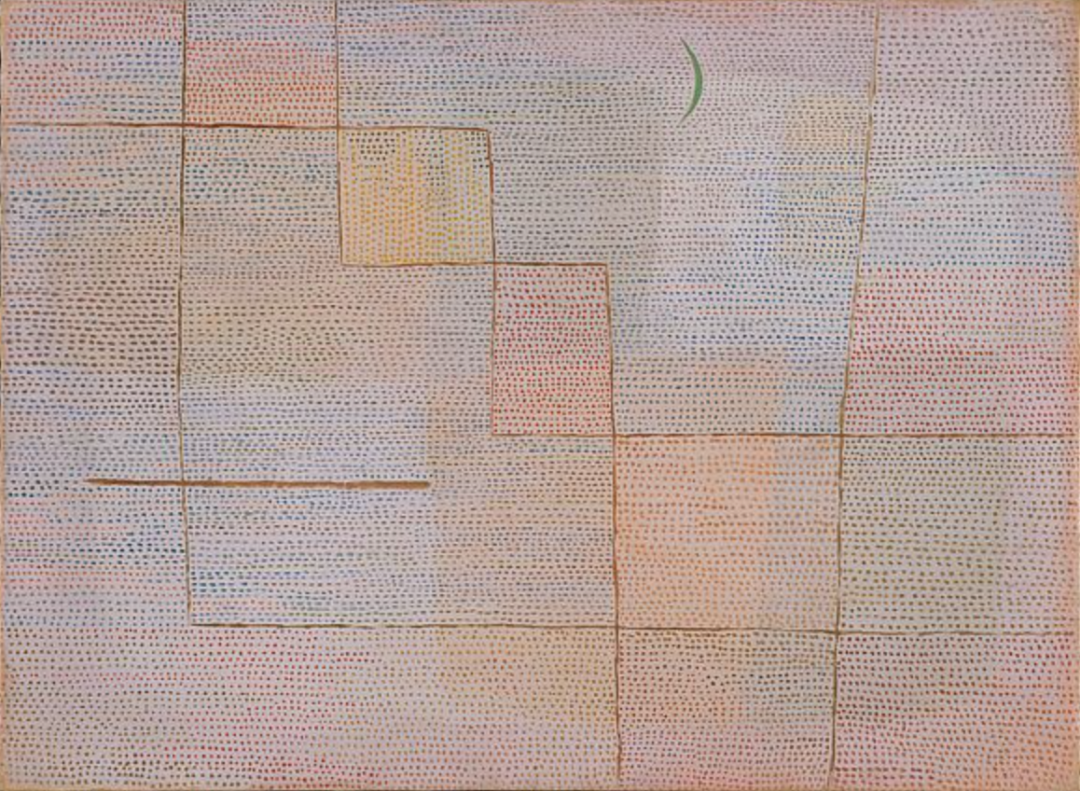

保罗·克利《Clarification》,70.5×96.2cm,1932年

教师,意味着稳定的收入与相对自由的创作时间。抽象主义先驱保罗·克利(Paul Klee)便曾在包豪斯任教。虽然其初心是为社会培养年轻艺术家,但不可忽略的是这份工作的确给予了克利中上阶层的生活水准——“丰厚的薪水、体面的工作和由格罗皮乌斯设计、附带大工作室的宽敞房子”。

后期包豪斯经济状况不佳时,格罗皮乌斯曾试图为其减薪,但被克利断然拒绝。而令人艳羡的收入也使其拥有无忧无虑的创作机会。在这一时期里,他曾去埃及旅行,还与同在包豪斯任职的康定斯基等人成立了“蓝色四人组”(Die Blaue Vier)......

瓦西里·康定斯基《Circles in a Circle》,布面油画,98.7×95.6cm,1923年

转观国内,不少艺术家亦选择了“教师”这一职业。正如克利与包豪斯一般,在艺术院校任职不仅提供稳定的经济来源,还是艺术家“圈内人”的佐证,与同僚共事和职业所在更令艺术家收获一定的话语权。譬如刘小东与何多苓:前者自1994年起至今于中央美术学院油画系任教;后者则长期任职于成都美术学院,也于川音美院任客座教授。

何多苓《乌鸦是美丽的》,布面油画,89.9×70cm,1988年

何多苓《野苑女墙No.2》,布面油画,200×300cm,2019年

“教师”惠及艺术家职业生涯已无需赘言。且无论国内外,作为“正式职业”的教师与其所在院校都会按时向国家缴纳社会保险,这减轻了艺术家的大部分生活压力。某种程度而言,艺术家教师也与院校共生共荣,此谓双赢。而“双重职业”的保障外,还有诸多艺术家已走上了财富自由的道路……

刘小东《三峡新移民》(局部),布面油画,1000×300cm,2004年

艺术界不乏自己开公司“当老板”、艺术与财富双丰收的人生范例。如有着敏锐商业嗅觉的安迪·沃霍尔与杰夫·昆斯就将自己的工作室逐渐发展为“公司”,助手负责创作,自己则负责打造个人的“品牌形象”。作品供应速度快、又受市场喜爱,获得财富自然轻而易举,甚至其工作室中还有不少“借力”出道的助手。与这样名利双收的艺术家谈论“社保”,似乎就变为了“夏虫语冰”。

杰夫·昆斯的工作室

杰夫·昆斯与瓷器版的《Balloon Dog(Blue)》

当然,此状况也是少数。2015年,艺术评论人苏珊·琼斯(Susan Jones)于《卫报》(The Guardian)发表了文章《艺术家的低收入与地位是国际问题》(Artists’ low income and status are international issues)便揭露了真实的艺术圈现状。

琼斯在文中展示出多个国家的艺术家生存情况——多数艺术家皆处于最低财务生存底线的状态,面临着低工资或者无工资的困境。即便在艺术行业发达的英国,身在市场的艺术家平均年薪也仅有一万英镑,这些“薪资”仅能支付生活所需的66%。而在充满潜力的艺术市场韩国,近一半的艺术家月收入只有291英镑。

朱塞佩·贝诺内(Giuseppe Penone)《Le Patate》,1977年

光鲜title外的凄惨生活并非刻板印象,“个体户”是绝大多数自由艺术家的状态。我们熟悉的如梵·高、莫迪里阿尼等艺术家在生前的经济状况都曾不堪。甚至约翰内斯·维米尔不仅在世时画作销量很低,甚至还因贷款为家庭留下了累累债务。

约翰内斯·维米尔(Johannes Vermeer)《CHRIST IN THE HOUSE OF MARTHA AND MARY, CIRCA》,布面油画,160×142cm,1654-1655年

而艺术界的“死亡效应”则更令人心寒。在文章艺术家去世=价格一定涨?中,我们便讨论过艺术家生前与死后价格的巨大落差:数不胜数的艺术家都是在去世后市场价格才得以飞跃,终被艺术史认可。而在口口相传的故事中、人们饥渴地挖掘其艺术的沧海遗珠外,贫瘠、疾病与落魄才是真实人生的模样。不提“社保”一事,这些艺术家甚至曾不得不被隔绝于主流社会之外。

面对这样的状况,有人却发现了“商机”……

Art Pension Trust的Logo

APT联合创始人合影,右二为莫蒂·施尼伯格,2007年

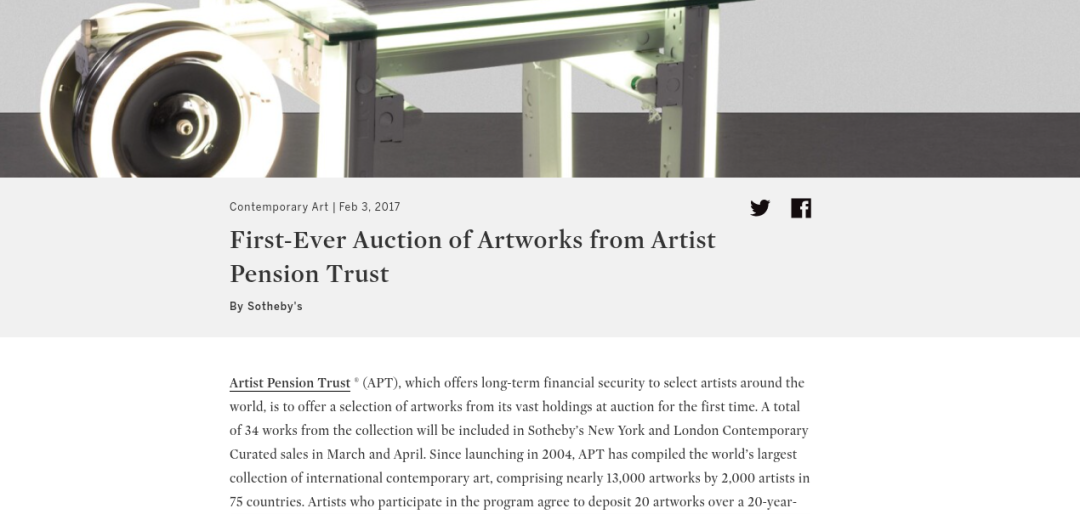

2004年,一家名为“艺术家养老金信托基金”(Art Pension Trust,简称APT)的公司应势而生。同为MutualArt创始人的莫蒂·施尼伯格(Moti Shniberg)为APT设立了计划以给予艺术家集体保障:该基金以纽约、洛杉矶为首,向伦敦、北京、柏林等艺术中心扩散。基金会于当地招募250位艺术家参与项目,艺术家则每年为基金提供一件作品。当基金出售其作品时,40%将归艺术家所有;32%将存入资金池,日后分配给集体;另外28%则用于支付APT的管理费。

APT艺术家Shirley Tse的作品参加威尼斯双年展

APT艺术家Shaun Leonardo《Freddie Gray (drawing 2)》,纸本木炭,2015年

在过去十余年里,APT从其2000名成员中收集了超过1.3万件艺术品,总价值约为5亿美元。正如基金会向艺术家宣传的一般,签约艺术家希望如投资期货一样,将该项目作为一种保险政策以应对市场不可避免的起伏。而足够多的艺术家则可以分散风险,以获得财务安全。

APT曾招募的艺术家Walid Raad作品《Question the Wall Itself》,图源Paula Cooper Gallery

或许可以归结于运营方式不佳,APT为艺术家制造的乌托邦最终幻灭。虽然这次尝试的结局不尽如人意,但却如实反映了“艺术家”仍是尚未受到足够保护的职业。

莫瑞吉奥·卡特兰《Andreas e Mattia》,填充布人物、衣服和鞋子,1996年

纵观中西艺术史,“颠沛流离”虽为艺术家带来不少灵感,但亦为其人生蒙上了一层“悲情”色彩,令诸多向往创作的人望而却步。时至今日,艺术于大多数人而言,仍是“月亮与六便士”的问题。

“社保”仅是反映其困境的一个角度。其实,当今社会已有诸多如艺术驻留、国家艺术基金、私人赞助等资助项目为艺术家创作施以援手、促进艺坛繁荣,而受益者只是少数。为艺术家团体提供可持续的财务支持,或说将艺术家“职业化”,仍是不可回避的社会问题。面对如此现象,我们能迎来转机吗?

编辑、文 于明祎

本文由《时尚芭莎》艺术部原创,未经许可不得转载

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号时尚芭莎艺术 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。