- 0

- 0

- 0

分享

- Marsha Bradfield | 乌托邦,反乌托邦、协作与科技

-

原创 2022-09-09

printf("Aiiiii Art Center!");Marsha Bradfield

本次演讲为2021年Dr Marsha Bradfield在哈工大建筑学院暑期课程中的讲授内容。感谢程方力博士提供的课程文件,以及祛魅研究所整理撰写演讲稿。

重新剖析:从历史上的前卫艺术到当代批判性艺术中的科学技术

Bringing Up the Bodies: Technology from the Historical Avant-Garde to Contemporary Critical Art

历史上的前卫艺术发端于二十世纪早期,延展上百年时间。有三个特别的主题想要放在一起讨论。第一:乌托邦+反乌托邦;第二:协作;第三:科技。

所谓的乌托邦即“没有其他地方”“不再有其他地方”,意指“最好的地方”:一个完美的社会,对每一个人来说,这都是美妙的理想之地。一方面来说,前卫艺术始终聚焦于乌托邦理念,尝试构建理想型环境、理想型城市、理想型国家和理想型世界,但其结果却是反乌托邦。反乌托邦是乌托邦的反面,被视作为糟糕的、不公的社会,充斥痛苦与折磨。当社会崩溃之时,带着灾难预示的天启般的戏剧性场景便出现了,该地不再是人们寄希望居住和生活的地方。

这里共有五个案例。

意大利未来主义者

第一个案例讨论的是意大利未来主义者。照片中清一色是男人,意大利男人,具有男子气概的意大利男人。中间这个男人是意大利诗人菲利波·托马索·马里内蒂(Filippo Tomasso Marinetti)。他发表了未来主义宣言,这份宣言的文本是极具煽动性的,极易激起争端。在英国萨克维尔画廊(Sackville Gallery)意大利未来主义艺术展的公开出版手册里,一篇令人难忘的《未来主义的最初宣言》(Initial Manifesto of Futurism),其言辞十分激烈:“我们要歌颂追求冒险的热情、劲头十足地横冲直撞的行动。英勇、无畏、叛逆,将是我们诗歌的本质因素。文学从古至今一直赞美停滞不前的思想、痴迷的感情和酣沉的睡梦。我们赞美进取性的运动、焦虑不安的失眠、奔跑的步伐、翻跟头、打耳光和挥拳头。我们认为,宏伟的世界获得了一种新的美——速度之美,从而变得丰富多姿。”

显而易见,意大利的未来主义者非常热衷于“速度”,热衷于承载速度的机器。以下这张画是来自意大利未来主义艺术家贾科莫·巴拉(Giacomo Balla)的作品《用皮带牵引狗的活力》(Dynamism of a Dog on a Leash)。画得很是幽默,狗体态较小,姿势有趣,变成机器,高速前行,当时的未来主义者一定不会觉得这有什么滑稽像。这些未来主义者对技术极其着迷,他们相信机器能够净化世界。

《用皮带牵引狗的活力》(Dynamism of a Dog on a Leash)

但技术最终实现的却是极其恐怖和惨烈的结局。第一世界大战迎来了反乌托邦。1914年到1918年,这场主要发生在欧洲的战役至少令2000万人死亡。一战最令人震惊的是——它是一场工业战。技术性武器的引进和出现如此充满恶意,它们强悍但残忍无情,毫无人道可言,导致了大规模的痛苦、迫害和溃败。

下面这张照片令人难忘,这个男人在这杆机关枪后头,戴着原始粗陋的毒气面罩。人们能够意识到这场战斗充满无法抵御的毒气、噪音和死亡。因此,未来主义者的梦想,那种希望通过技术纯化世界的梦想却被这场四年的恐怖战争给击溃了,被反乌托邦的现实击碎。技术可以带来进步但也能招致死亡与摧毁。人们需要非常审慎于自身的期待和欲望,因为这可能导致全然的灾难、完全意义上的荒芜。

索姆河战役

戴防毒面具的马克沁机枪手

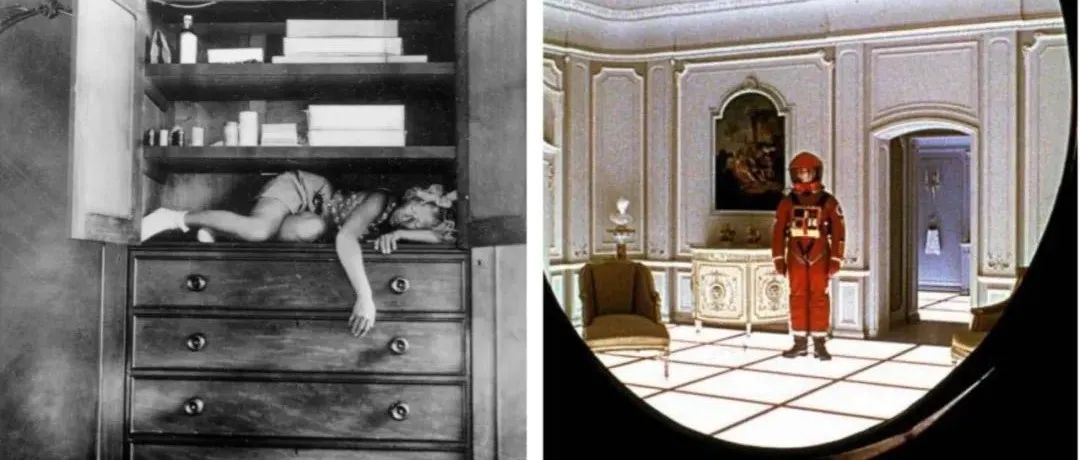

第二个案例。另一个著名的艺术组织则是超现实主义者。下面这张照片中的超现实主义者“如此男性、如此白人、如此欧洲”。中间这个男人显而易见是萨尔瓦多·达利(Salvador Dali)。达利在艺术史中是一个很有意思的形象,他总是被众多神话包围。

超现实主义者

下面这张照片是达利和他的太太伽娜(Gala)的合影。她在玩他的胡子。达利看上去很疯狂,神经兮兮,疯疯癫癫,而伽娜却是在一边照顾他的模样。前面所提到的未来主义艺术家全是男性,他们相互照顾、互相成就。而在超现实主义艺术家这里,尤其是达利身上,人们开始注意到女人的存在。女人在这里不会被认作为艺术家,但却是重要的合作者,女人与超现实主义者一道工作。她们为艺术家提供支持,也经常充当艺术家的缪斯。

达利及其太太

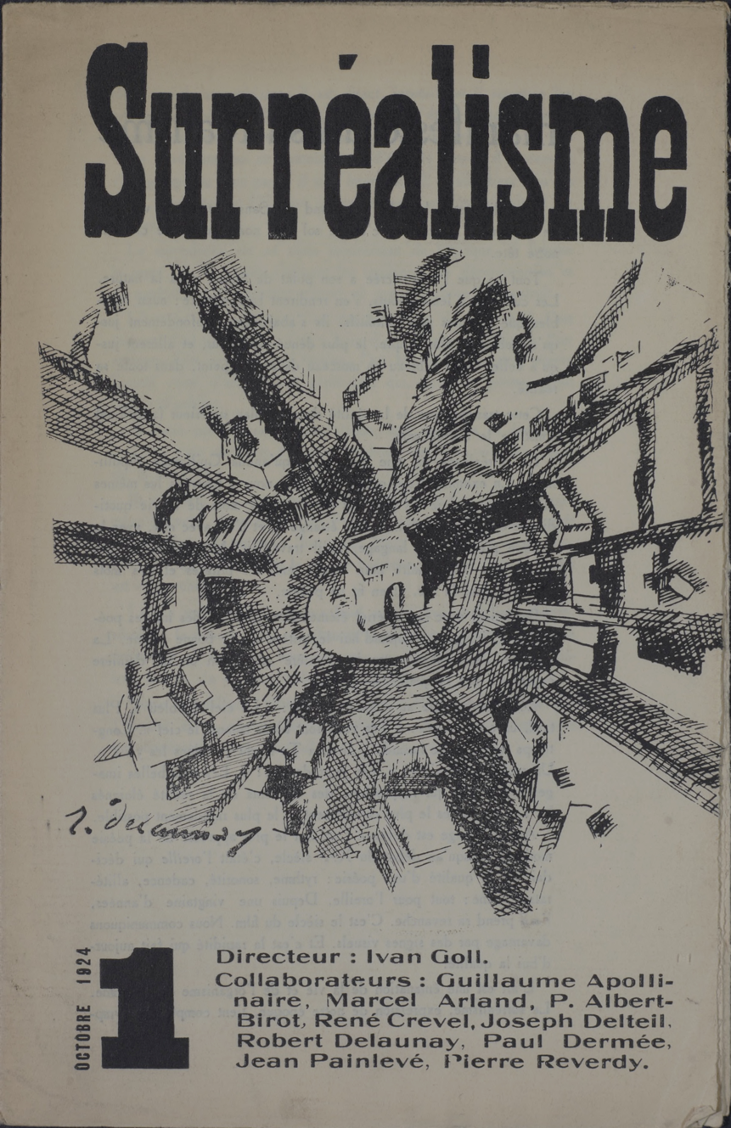

《超现实主义宣言》由安德烈·布勒东(André Breton)撰写。他是法国人(达利是西班牙人),《超现实主义宣言》宣称:“对生活的信念是如此强烈,而生活里的那些脆弱——我指的是现实生活——最后这种信念丧失了。人,这个不折不扣的梦想家,每天都对自己的命运愈加不满,对他被引导着使用的东西无法评估,这些东西是他的不冷静给他自己带来的,或者是他通过自己的努力获得的,几乎总是通过自己的努力,因为他已经同意工作,他没有拒绝尝试他的运气(或他称之为运气的东西!)。”

超实主义宣言

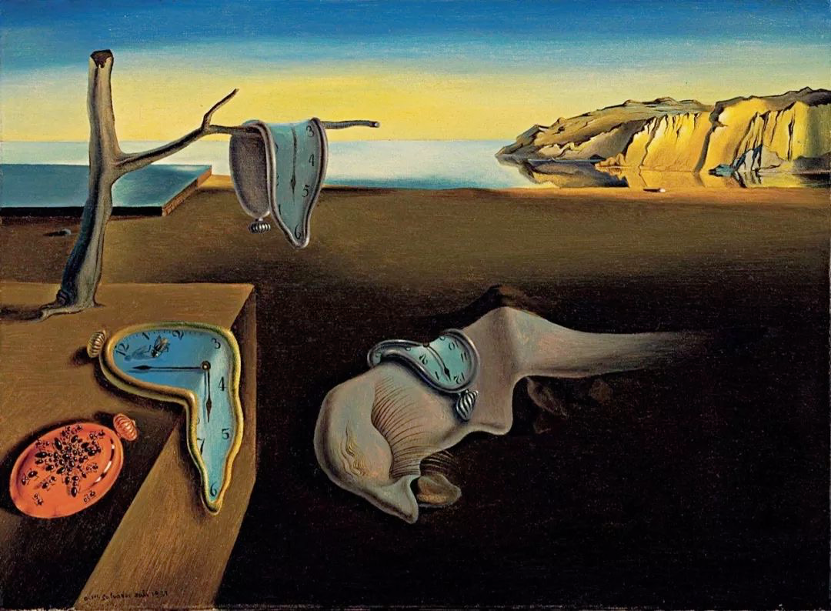

从这非常简明扼要的段落中,可以看到,《超现实主义宣言》存在着一种对于一战确定无疑的反思,同时,也反思生活中的脆弱和生活中的丧失,对人性具备强烈的意识。梦想家——dreamer——这个词表达了对半梦半醒人生的不满,期待、向往能够抵达另一个世界。下面这张画是一张达利被人熟知的作品《永恒的记忆》(Persistence of memory)。记忆持存昭示了对一战的思考,即使这张画实际上并没有表现战争,而仅仅是对战争的记忆。画中的钟、怀表正在融化。之前提到达利一生都被神话环绕,伽娜在培植和鼓励有关达利的各种神话方面非常重要。据说达利老了的时候,伽娜为他咀嚼食物——这也是关乎达利的其中一个神话。人们不知道这是否属实,但这个说法引人入胜。对于达利这张画,有大量的讨论是关于时间和空间的,而这种对时空观念的追索源于阿尔伯特·爱因斯坦(Albert Einstein)的相对论方程式△ E=(△ m) c²。

《永恒的记忆》

爱因斯坦在下面这张照片中露出的舌头就很像《永恒的记忆》中树杈上那一条正在“融化”的舌头。当然,这只是视觉上的一个Pun(双关语),另一个有关达利的神话就是这些钟是融化的钟,就像融化的奶酪。有一个神话是关于达利的牙齿疾病的,据说他只能吃融化的奶酪。人们可以一方面去思考这张画和△ E=(△ m) c²的关系,另一方面去思考这张画和融化的奶酪的关系,这很有意思。不过,食物联想也好,身体联想也罢,都是一种陌生化的体验,就像融化的钟给人带来的陌生感、奇异感一样。另一件超现实主义艺术作品——来自梅拉·奥本海姆(Meret Oppenheim)的毛皮杯碟(Fur Covered Cup and Saucer)——也具备类似的陌生感、奇异感。

爱因斯坦

正如下图展示的那样,茶杯、勺子和茶碟上全是软毛。一方面来说 ,这真让人觉得不适,你想喝一杯茶,但你吃了一嘴毛。另一方面来说,这很奇怪很特别。这是一种超现实主义者特有的艺术策略,也就是说制造“陌生化”效应,制造“技术性的陌生”。在《永恒的记忆》中,钟可以提示时间也可以融化,而在《毛皮杯碟》这个案例中,艺术家使用日常生活中随处可见的、习以为常的物品,但却给它们“植毛”。这件作品令观众由衷地欣赏艺术家的想象力,以及她对触摸、身体和勺子的理念。如此一来,电脑、飞机、灯、炊具,这些器具都充斥着制造技术,包括勺子,也可以看作是技术物,一种可以喂养自己,让自己身体保持营养的工具。此外,达利使用勺子的方式也可以看做是他本人独特的实践(这也是个关于达利的神话)。达利午后经常小憩,在沙发上进入梦乡,手里还攥着勺子,等到他的意识逐渐驰骋,直到入睡的刹那,勺子“叮当”掉地(当然这一定是那种普通的勺子),他就忽然间醒来了。达利会紧紧抓住脑子里一闪而过的激发他灵感的念头,疯狂地开始创作。

要知道西班牙是有午觉传统的,因为天太热了。

人们创造乌托邦,这个乌托邦可以不在现实世界里,可以不在目力所及之处,也可以不是日常所遭遇的生活,它可以仅仅在梦中,或经由梦境绘画、雕刻出来。当奇怪之物被制造出来时,想象力击败现实。当想象力被培植起来时,我们可以做出奇怪之物。正如《毛皮杯碟》提供了一种对杯碟新的理解和态度。

《毛皮杯碟》

第三个案例。艺术家尚·丁格利(Jean Tinguely)。他站在雨中,站在大教堂前面。他看上去很孤独,独自一人。

尚·丁格利

丁格利和一位非常著名的法国艺术家尼基·德·圣法罗(Niki de Saint Phalle)结婚(她非常善于制造环境)。

尼基·德·圣法罗

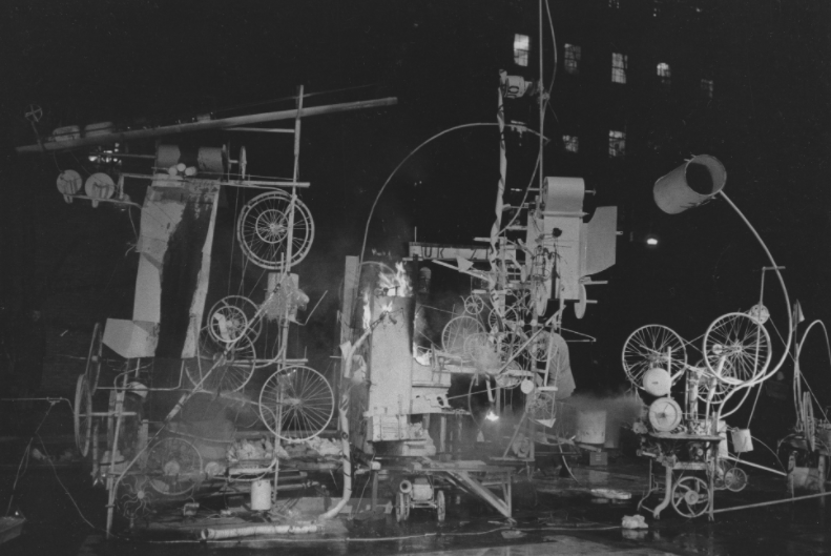

二战期间大批艺术家离开欧洲来到美国,欧洲艺术中心从法国巴黎转移至美国纽约,这是艺术史的常识,也同样是历史的常识——这有助于理解为什么丁格利下面这件装置作品名为《向纽约致敬》。在这件作品中,丁格利是和工程师一起工作的,他有自己的助手,观众看见的《向纽约致敬》是由美国现代艺术博物馆MOMA在二十世纪六十年代发起的,在目前的影像资料里却找不到工程出场的形象,是的,没有图像。有趣的是,男性艺术家的妻子们倒是能常常被人们看见——但是助手的形象居然消失了。帮助丁格利完成作品的助手工程师有过这样一段话:“艺术家积极运用自身的创造性和工程技巧去达到创造目的,但艺术家无法离开帮助独立完成作品,绘画、雕塑或者行为表演都不过是互动中的不同特征,换句话说,工程师并不是在帮助艺术家发明新技术,也不是在教艺术家新技术,艺术家只是从中提取新的审美可能性。技术自知其美,不需要艺术家在上头做说明。”因此,他在探讨艺术家征用工程师如何可能,并且,他认为这不是需要去避免的事情,而是很有必要的事情。工程师伴随艺术家工作,这在《向纽约致敬》这件作品里体现得淋漓尽致:整件作品里的机器一直在轰鸣和垮塌。机器自毁,犹如动态雕塑。这是一座有着颜料炸弹和化学气味的雕塑,还会发出噪音,到处都是废铁碎片,这一切都非常形象地表达了艺术家所设想的技术可能性:机器毁灭它自身。简直是机器的壮观自杀行动。这里又一次可以看到艺术家对战争的反应和艺术家的表达方式。这是一种乌托邦,一种经由反乌托邦而抵达的乌托邦。当人们可以一起工作并珍视不同类型的知识和技能时,一切可以重新开始。工程师从未想要制造机器并令它们自行毁灭,让它们毁灭的,恰恰来自艺术家的想象力——在这里,我们可以看到想象力突破了未来主义的传统。工程师可以很好地帮助艺术家把设想变成机器实实在在的行动。用科技摧毁科技:这件作品发起了1960年春天起的艺术与科技运动。

《向纽约致敬》

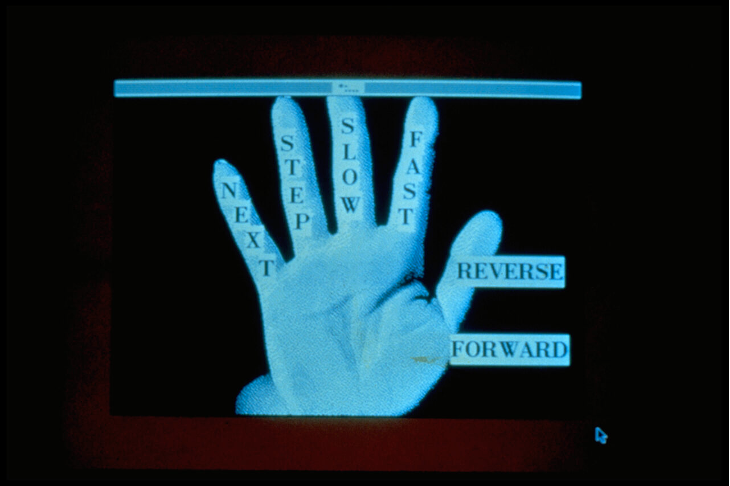

第四个案例。二十世纪八十年代的作品《深度接触》(Deep Contact),这是一位女性艺术家使用科技完成的作品,以非常有意思的方式讨论了一个问题:触摸一个屏幕和触摸一个女性身体与深恶区别?下面这个有着不少光斑的图像是一个非常古早的屏幕,可以追溯到80年代。今天的人们对于触摸屏习以为常,但在八十年代,这无疑是新生事物。艺术家意识到触摸屏的价值。这位女性艺术家的名字是林恩·赫舍曼·利森(Lynn Hershman Leeson),她好奇身体与屏幕的关系,而这本身也和当时的女性主义思潮有关。当时的女性意识高涨,女人们不再把自己简简单单看成是男性的缪斯和玩物,她们要自己掌握自己的欲望和性,以及与之相关的图像。而这件作品也是利森通过触摸屏探索自身性愉悦和性欲望的过程。

《深度接触》

邀请观众触摸屏幕——《深度接触》直接涉及观众和参与者的身体。人们被要求触摸Microtouch显示器,观众可以自己设置触摸路径。通过把自己的手放在触觉灵敏的屏幕上,在偷窥的远景中看着向导玛丽安(Marion)的身体。这个交互视频光盘将亲密行为与生殖技术做比较,允许观众有改变年纪、社会性别的冒险机会。参与者被要求跟着自己的直觉,去触摸玛丽安。他们在她身体的某些部位这样做,风险是建立在哪一部分的身体被触摸了,哪一部位被触摸了,最终屏幕变成了参与者手的延伸,摸屏幕鼓舞着幻肢感受,这成为观众和图像之间的虚拟联系。一个监控摄像头记录下了来访者的存在,触发玛丽安怂恿他或她开始行动。根据触摸身体的不同部位,复杂的情节网就会展开。例如触摸玛丽恩的头会激活一系列简短而机智的电视频道,讲述生殖技术及其对女性身体感知的影响。57个不同的可能部分组成了用户的独特旅程。色情的互动、触摸、知觉、录像、光盘将亲密关系比作为科技观众可以和向导女孩玛丽安玩冒险的游戏,而拥有改变性格和性别的选项,这一点很有意思:当代许多人在互联网上也常常假装自己是另外一个人。

整个过程最后还会形成一棵决策树,每个人的冒险决定于每个人摸的是哪一部分,以及为什么去摸。这件作品引发了相当多有关“科技与身体之间的关系”的讨论——尤其是女性身体。女性的身体怎样被触摸,人们怎样与触摸屏保持关系?人们和科技之间怎样保持一种亲密关系?当代人触摸手机可能比触摸他人的身体还要多,甚至比触摸自己还要多。这些问题都值得详细思考。

《深度接触》

那么,这是不是一个乌托邦?或者说这是一个反乌托邦?我想对于很多女人来说,被触摸可以是乌托邦。在一个令人放松舒适感觉到快乐的地方,触摸可以带来深度的愉悦感,但与此同时也可以是反乌托邦。当女人被当成机器而不是人被触摸时,反乌托邦成立。科技帮助人们用不同的态度去欣赏自己的身体——到最后人们都将成为赛博格吗?当代人很难在没有电脑、手机的情况下生活,它们变成了人的延伸。所以这提出了一个很重要的问题:人们如何使用科技。

《深度接触》

第五个案例。这是一位非常特殊的艺术家:阿达(Ai-Da)。阿达是一个人工智能(AI)艺术家,以第一位女性程序员阿达·洛芙莱斯Ada Lovelace的名字命名。一个女性人工智能艺术家的诞生非常令人振奋,但要问的问题是:阿达真的是一位艺术家?阿达真的是女性吗?这算不算人们更换了另一种方式去操控女性的身体?下图是阿达和她的自画像。但问题在于,一个人工智能艺术家去画一张自画像,意味着什么?有意义吗?“她”都没有“自己”这个概念,要知道这不是一个人类阿达而是人工智能阿达。

阿达

但是当我们看着她的时候,我们也从阿达身上认出了人类的特征。这对很多人来说是不折不扣的超现实主义,需要动用西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud)的精神分析来研究“识别”与“误识”。在这个案例中,我们在阿达身上识别出了女性特征,某一瞬间,只要要她不动起来,人们便会觉得阿达已经“真”得足够令人信服,但倘若她动起来,人们就会立刻查觉她并非人类,她就是AI或者机器人。

阿达并不是艺术家创造出来的。也不是工程师创造出来的,阿达的诞生和画廊主相关,他是一位白人男性。还有一位策展人。她是一位年轻的女性。

阿达

这是乌托邦吗?人类艺术家会被人工智能艺术家取代吗?画廊主非常富有,他始终坚持阿达有自己的声音,但人们听到的都是他的陈述,这里存在一个问题:谁的声音才是重要的?为什么?以及我们不选择听谁的声音?为什么?

那么这是一个反乌托邦吗?

毫无疑问,我们正在进入一个快速技术更新和自动化的时代,我们既要谨慎,也要创意满满,后人文主义时代,阿达继续创造艺术,挑战我们对艺术家及其创作的观念:不舒服的感觉会促使我们问出深刻的问题——在创造过程中,人类到底担任了什么角色?

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号艾厂人工智能艺术中心 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接:https://www.d-arts.cn/article/article_info/key/MTIwMzExNDY4NjSDz5tjr6y4cw.html 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。